基于单元教学视角的章引言课

2022-05-09朱永厂钱铭

朱永厂 钱铭

摘 要:以数学学科核心素养为导向,以《普通高中数学课程标准(2017年版)》为准则,理解单元教学的重要性,讨论并形成章引言课教学设计的原则. 以“棱柱、棱锥和棱台”的章引言课为例,从宏观设计、情境创设、数学探究、概念辨析和总结反思等角度进行具体的章引言课的教学设计,并总结出设计的要点.

关键词:单元教学;章引言课;数学探究

一、提出问题

在新一轮课程改革中,无论是课程标准的制定、教材的编写,还是教学实施建议都凸显了“单元教学”的重要性. 帮助学生弄清楚“为什么学、学什么和怎么学”是单元总体设计的主导思想. 加强对章节内容的宏观把握和整体性认识,从知识的联系性出发进行教学设计是课程改革的显著特点,是落实数学学科核心素养的关键所在. 单元教学需要依据单元目标和内容,阐述知识形成的背景和必要性,厘清知识的形成过程,梳理知識间的相互联系,让学生体验研究问题的方法. 这是单元教学设计的主要任务. 下面以立体几何初步的“棱柱、棱锥和棱台”的教学为例,谈谈笔者在单元教学中是如何进行教学设计的,旨在抛砖引玉.

二、教学过程简录

1. 宏观设计,章节引领

高中数学教材每章的开头都有章头图和章引言,它们是一章的开始,统领本章的知识要领和思想方法,展现本章内容在实际生产、生活或科技中的应用,传播数学文化. 在实际教学过程中,教师对章节起始课的重视程度普遍不足,经常出现忽略、淡化或一带而过的现象,致使浪费了良好的教育素材. 实际上,按照教材的编写意图对章节起始课进行合理的问题设计,能够帮助学生合理构建数学认知体系,掌握基本思想方法,积累基本活动(研究)经验,激发学生积极思考和探索新知的欲望.

问题1:数学之美不仅表现在“数”的方面,更多的时候则表现在“形”的方面. 今天我们就一起走进五彩缤纷的“形”的世界. 看下面三个问题.

(1)到定点的距离等于定长的点的轨迹是什么?

(2)我们知道,3条等长的线段可以拼成一个正三角形,那么6条等长的线段最多可以拼成几个正三角形?

(3)如何检查旗杆与地面是否垂直?如何刻画人造地球卫星轨道平面与赤道平面所成的角?

生:问题1(1),在平面内轨迹是圆,在空间中轨迹是球;问题1(2),6条等长的线段最多可以拼成4个正三角形;问题1(3),见过工人师傅检验旗杆是否垂直于地面的方法是测旗杆是否垂直于地面内两条相交直线,但是不知道原因. 人造地球卫星轨道平面与赤道平面所成角的问题想象不出来.

问题2:回忆一下,初中平面几何的研究对象和研究内容是什么?立体几何呢?

生:记得初中平面几何的研究对象是平面图形,研究内容是点、线的位置关系,平面图形的画法,角、线段、面积等的相关计算及应用. 类比平面几何的研究对象和研究内容,猜想立体几何的研究对象应该是空间几何体,研究内容应该是点、线、面的位置关系,空间图形的画法,角、线段、面积、体积等的相关计算及应用.

问题3:(1)用一条直线能把圆分成面积相等的两部分,那么用一个平面能把球分成体积相等的两部分吗?

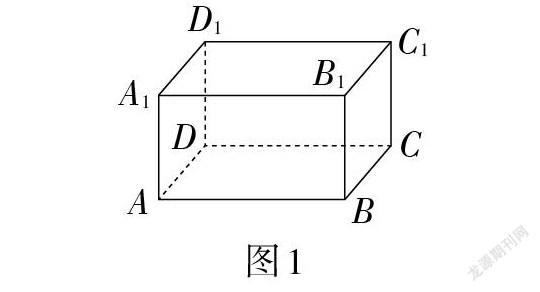

(2)如图1,蚂蚁甲要从棱长分别为3,4,5的长方体的顶点[A]处沿表面爬到顶点[C1]的好友蚂蚁乙处,你能帮它规划最短路线吗?

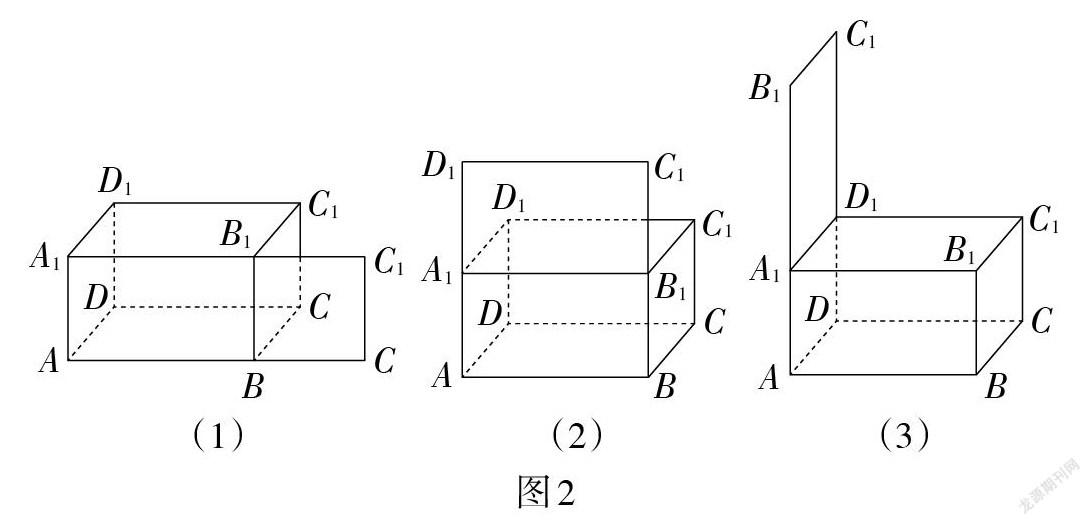

生:问题3(1),用一条过圆心的直线能把圆分成面积相等的两部分,类比可知,用一个过球心的平面能把球分成体积相等的两部分. 问题3(2),如图2,将长方体分别沿着棱[BB1,A1B1,A1D1]展开成平面图形进行求解并比较,可得最短路线.

【设计意图】问题1的设计能将学生的视野从平面引向空间. 其中,通过问题1(3)的设计能够诱发学生的认知冲突,让学生认识到学习立体几何知识的必要性,同时培养学生用数学眼光观察世界的良好习惯. 问题2的设计启发了学生通过类比、联想得到立体几何的研究对象和研究内容,让学生初步构建了研究立体几何的内容、框架和体系. 问题3的设计是引导学生用类比和化归的思想来解决问题,即让学生学会用类比平面和空间问题平面化等方法来研究立体几何问题. 这样,通过以上问题的提出和解决,实现了“为什么学、学什么和怎么学”的宏观引领.

2. 创设情境,直观感知

《普通高中数学课程标准(2017年版)》要求普通高中数学课程要以发展学生的数学学科核心素养为导向,创设合适的教学情境为学生的可持续发展和终身学习创造条件. 所创设的问题情境要能产生认知冲突,要能蕴含数学的本质,要能激发学生求知的欲望,要能体现数学新、旧知识之间的联系.

师:既然有许多问题用已有的平面几何知识无法解决,那么就让我们一起冲出平面,走向空间,来欣赏一组精美的图片.

教师投影展示上海金茂大厦建筑群、北京水立方、埃及金字塔、神舟五号发射塔、家居的设计图等,让学生感受数学的简洁之美、对称之美、和谐之美和奇异之美,思考其中蕴含的丰富的几何体.

问题4:能否画出一些简单的空间图形?

师:以上图片中的建筑物蕴含了丰富的几何体,有的复杂,有的简单. 本节课我们就先从抽象出来的部分简单的几何体开始吧.

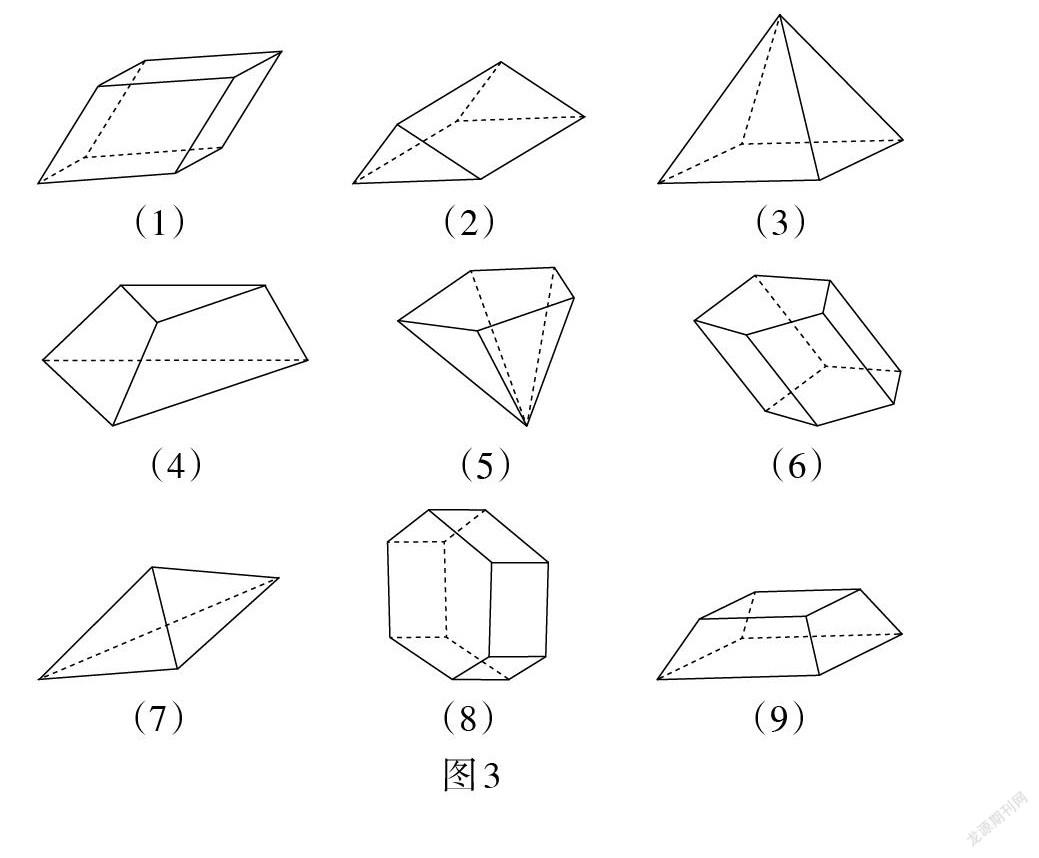

问题5:如图3,你能将下面的几何体分类吗?你对所分类的几何体有哪些认识?

生:图3(1)、图3(2)、图3(6)和图3(8)是一类,图3(3)、图3(5)和图3(7)是一类,图3(4)和图3(9)是一类. 它们分别是棱柱、棱锥和棱台. 棱柱是两头一样大的几何体,棱锥是棱柱一头缩成一个点的几何体,棱台是棱锥被一个平面截下来的几何体.

师:同学们的分类和概括都很好,但是语言过于生活化,没有把它们的本质特征用数学语言准确表述出来. 下面,我们就从棱柱、棱锥和棱台开始研究.

3. 数学探究,意义构建

孔凡哲、史宁中教授认为,教师要帮助学生亲身体验数学化的过程,并获得理解性掌握,在获得过程中提升数学学科核心素养. 通过亲身经历观察、探究和发现的过程,可以使学生发现和提出问题、分析和解决问题的能力得到提高.

探究1:棱柱性质的“发现”.

问题6:观察棱柱的生成过程(动画演示),通过独立思考、小组交流,能否归纳、概括出图3(1)、图3(2)、图3(6)和图3(8)的共同特征,并用数学语言给棱柱下个定义?

生:它们分别由平面四边形、三角形、五边形和六边形沿同一方向平移而得. 通过讨论,我们给棱柱下的定义是:由一个平面多边形沿某一确定的方向平移形成的空间几何体叫做棱柱.

师:非常准确!点动成线,线动成面,面动成体. 我们把平移起止位置的两个面叫做棱柱的底面,把多边形的边平移所形成的面叫做棱柱的侧面,把两个侧面的公共边(或多边形的顶点平移所形成的线段)叫做侧棱. 按底面多边形来分,棱柱可以分为三棱柱、四棱柱、五棱柱等. 棱柱可以记作棱柱[ABC-A1B1C1]、棱柱[ABCD-A1B1C1D1]等.

问题7:根据棱柱的生成过程和棱柱的定义,你能概括出棱柱有哪些特点吗?

生:棱柱的两个底面是全等的多边形且对应边互相平行,棱柱的侧面都是平行四边形.

问题8:观察棱锥和棱台的生成过程(动画演示棱柱转化为棱锥和棱锥转化为棱台的过程),通过独立思考、小组交流,你能用数学语言给棱锥和棱台下个定义吗?

生:当棱柱的一个底面收缩为一个点时,得到的几何体叫做棱锥. 用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥,截面和底面之间的部分叫做棱台.

探究2:棱锥和棱台性质的类比“发现”.

问题9:你能用同样的方法研究棱锥和棱台吗?类比棱柱的研究方法,以自主探究、合作交流的形式把研究的成果设计成表格,并向全班汇报研究成果.

【设计意图】问题的设计不只是为了帮助学生获得知识和技能,更重要的是为学生创造一个积极、民主、和谐的探究环境,让学生亲身体验自主探究、合作交流的过程,让学生尝试“说数学”的思维与表达过程,让学生收获成功的喜悦的情感过程,并在这一过程中积累失败的教训和成功的经验,不断感悟数学的科学价值、应用价值、审美价值和育人价值.

4. 概念辨析,深化理解

数学概念的形成、理解和掌握既要经历建构的过程,又要经历解构的过程. 建构是抽象概括的过程,而解构是辨析、理解和应用的过程. 通过解构能够帮助学生更深刻地理解和掌握概念的本质. 解构是知识内化的过程.

探究3:概念内涵的理解与辨析.

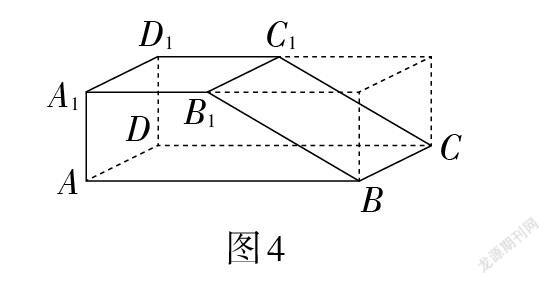

问题10:如图4,过[BC]的截面截去长方体的一角,所得的几何体是不是棱柱?为什么?

生:根据棱柱的定义知,以上几何体是棱柱,只不过底面是[ABB1A1]和[DCC1D1].

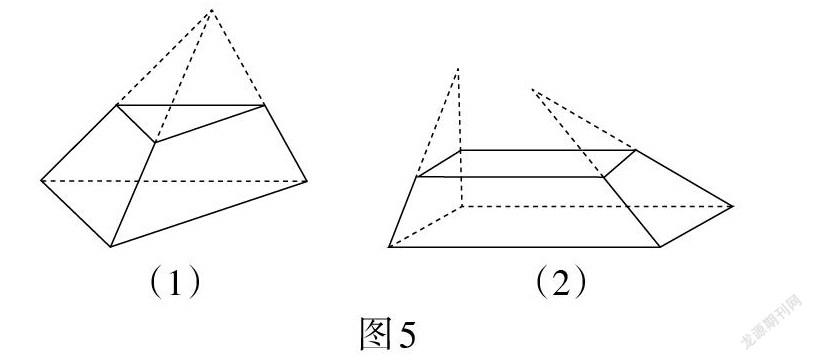

问题11:如图5所示的几何体是棱台吗?为什么?

生:图5(1)是棱台,图5(2)不是棱台,因为图5(2)的侧棱延长后不交于一点,不能还原成棱锥.

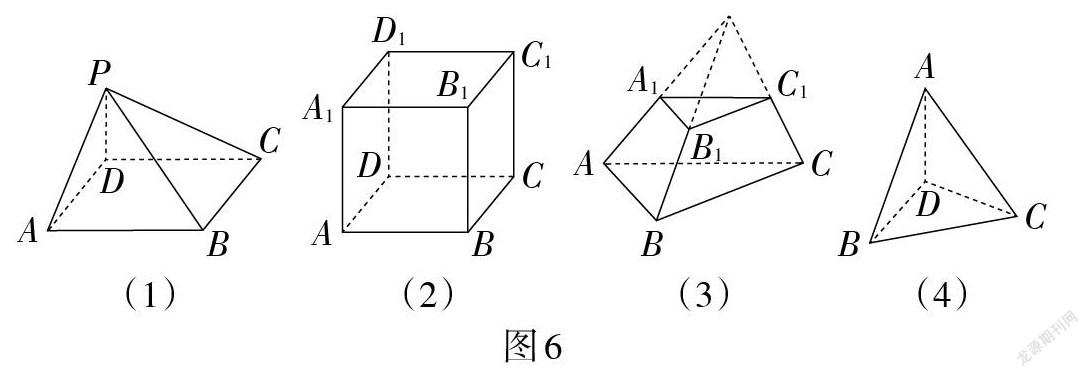

问题12:指出如图6所示的几何体的名称和它们的底面.

生:图6(1)是棱锥,底面为[ABCD];图6(2)是棱柱,各个面都可以作为底面;图6(3)是棱台,底面是[ABC]和[A1B1C1];图6(4)是棱锥,各个面都可以作为底面.

问题13:能否用转化的思想和联系的观点谈谈棱柱、棱锥和棱台之间是如何相互转化的?

【设计意图】以上问题的设计主要是对棱柱、棱锥和棱台的概念本质的辨析和理解,通过对数学概念、性质的探究和辨析能够让学生达到掌握数学基础知识、训练数学基本技能、领悟数学基本思想、积累基本活动经验的目的.

5. 总结反思,拓展延伸

问题14:本节课我们研究棱柱、棱锥和棱台的思维路线图是什么?

生:归纳共性→抽象定义→对象分类→符号表示→探究性质→学以致用.

问题15:借助已有的研究经验,接下来你还会去研究哪些几何体?如何去研究?

生:接下来我们要研究的几何体应该是圆柱、圆锥、圆台和球等,研究的思想方法应该是类比和化归思想.

问题16:本节课你有哪些收获?你能提出一些有价值的问题吗?

【设计意图】通过学生总结、教师点睛深化认识,让学生体会在立体几何的学习过程中能够规划研究问题的方案,能够发现和提出问题、分析和解决问题,能够进行思维与表达、交流与反思,能够在感悟数学思想的基础上积累基本活动经验. 这些都有利于学生创新精神和实践能力的培养.

三、关于单元设计的教学思考

以考试为目的,以灌输为手段,以题型(套公式)训练为方法,这些都严重束缚了师生的教学行为,损害了学生的问题意识,限制了学生的全面发展. 实际上,学生能力的发展和核心素养的培养离不开好问题的驱动、自主探究的体验、合作后的交流和教师恰当的启发.

1. 创设恰当的问题情境,激发数学探究欲望

荷兰著名数学教育家弗赖登塔尔说过,数学学习是一种活动,这种活动像游泳、骑自行车一样,不经过亲身经历,仅仅通过看书本、听讲解、观察他人的演示是学不会的. 因此,在数学教学中,教师要精心设计真实有趣的问题情境,给学生充足的时间和空间展开探究活动,让学生开展理性思考,帮助学生从不同的视角获取信息,使学生的思维得到有效的启发和锻炼,在情境和活动中激发兴趣,建构起自己对数学的认识和理解.

问题是数学的心脏,是数学活动和数学探究的出发点和原动力,好问题能够激发学生数学探究的欲望. 好问题的呈现需要情境的创设,情境的创设可以来自现实情境,也可以是数学情境和科学情境. 好的问题情境有助于激发学生的探究欲望;有助于促进学生发现问题和提出问题,经历数学的发现和创造过程;有助于学生了解知识的来龙去脉. 问题情境应该使学生感兴趣并具有一定的挑战性,应与学生所學数学内容有着本质的联系,等等.

2. 开展数学探究活动,积累基本活动经验

建构主义学习观认为,知识并不是简单地由教师或其他人传授给学生,而只能由学生依据自身已有的知识、经验,主动加以建构. 学习活动,是学生认知框架的不断变革或重组,是新的学习活动与原有认知结构相互作用的直接结果,也就是说,学生是学习的主体,任何一种学习方式都必须以学生的自主学习为基础,让学生亲身体验面对一个新问题时应如何探索和研究. 科学的学习方式必须以学生的主体参与为前提,以促进学生的全面发展为核心,以促使学生积累数学活动经验为手段,以提高学生的数学学科核心素养为目标.

数学探究活动是围绕某个具体的数学问题,运用数学知识、思想和方法等开展自主探究、合作研究,并最终解决数学问题的过程. 具体表现为:发现和提出有意义的数学问题,猜测合理的数学结论,提出解决问题的思路和方案,通过自主探索、合作研究论证数学结论. 数学探究活动是运用数学知识解决数学问题的一类综合实践活动,也是高中阶段数学课程的重要内容. 教师在教学中还要善于运用现代技术工具为学生创造出更加丰富多彩、人机交互、及时反馈、快捷高效的学习环境,使学生在这一环境中能更加生動、自主地学习,进而积累多样化的数学活动经验,创造性地解决一些有意义、有价值的问题.

3. 把握合适启发时机,教会学生怎么学

教之道在于度,学之道在于悟. 课堂教学是教与学的双边活动. 教的秘诀在于适度,度就是恰到好处,就是能在恰当的时间和节点给予学生恰当的启发和帮助;学的真谛在于悟,悟是学生的独立思考,是用心感悟,是自主构建,是反思提升,是高效的学习方法. 在数学教学过程中,教师对度的精准把握,能够帮助学生在获得必要的基础知识和基本技能、感悟数学基本思想、不断积累数学基本活动经验的过程中,逐步提高发现和提出问题的能力、分析和解决问题的能力,发展数学应用意识及创新意识,树立科学态度和科学精神,促进学生学会学习.

美国著名教育家杜威曾指出,教育是在经验中、由于经验和为着经验的一种发展过程. 教育的理念与视野决定了教育的品位与高度. 只有立足于以学生的全面发展为本,转变陈旧、落后的教育观念,创设符合学生认知特点、有思考价值和挑战性的问题,营造宽松、和谐、积极、民主的探究环境,组织兴趣盎然的探究交流活动,才能真正实现积累基本活动经验、培养数学学科核心素养的目标.

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定. 普通高中数学课程标准(2017年版)[M]. 北京:人民教育出版社,2018.

[2]蔡甜甜,宁连华. 数学教材章头课的理性分析及教学建议[J]. 数学通报,2018,57(4):22-26.

[3]孔凡哲,史宁中. 中国学生发展的数学核心素养概念界定及养成途径[J]. 教育科学研究,2017(6):5-11.

[4]朱成万. 函数概念的教学解构与建构[J]. 数学教育学报,2011,20(4):100-102.

[5]胡浩.“平面”教学设计的理性突围:兼谈原始概念的教学[J]. 数学通报,2019,58(1):16-18,26.

[6]朱永厂. 让思维在探究中升华:以2018年江苏高考第13题为例[J]. 中学数学月刊,2018(11):49-51,65.