第三种观看下的性别身份重构

——从《无题电影剧照》到《历史肖像》

2022-05-07刘冰倩

刘冰倩

(首都师范大学美术学院研究生院美术学系)

一、《无题电影剧照》——第三种观看

《无题电影剧照》可以说是她的成名作,大学刚毕业时,辛迪·舍曼凭借它便打响了自己的名声。随后在2011年5月11日的佳士得拍卖会上,《无题#96》以389.05万美元成交,创造了摄影作品成交额最高纪录。《无题电影剧照》系列或许可以成为了解她作为摄影艺术家发展脉络的开端。

《无题#14》是她最精心制作的一张作品,这张照片是在一个封闭而狭小的房间拍摄的,但是镜子中的淋浴头暴露着这一切都是她有意构造下的场景。画面前景中左下的桌子角,被反射到镜子中,镜像里的桌子上还留有盛着一半鸡尾酒的玻璃杯,椅子上随手搭一边黑色外套,以及弥散在上方空气中的烟雾,如果这些还不足以说明另一个人的在场,那么这位位于图像中心位置穿着黑色蕾丝绸缎裙的短发女士所投射出的紧张神情,似乎做出了一些明示。如果观者退后几步,以平视的角度望向这张照片,在镜子的边缘处,观者的目光若隐若现。那个在场却找不见的身份,点燃的香烟暴露了凝视的目光。

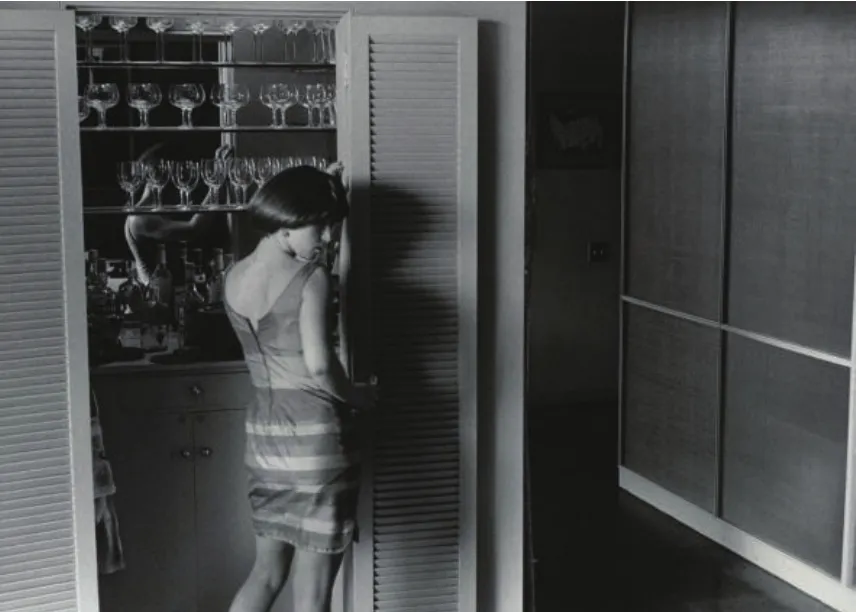

图1 《无题#14》,1978年 |

在《无题#14》中一共有三种身份的观看:作为画面主体的女性、观者,以及香烟暴露的目光,这种构成在《无题#49》中同样如此。沿着观众观看的角度,观众的视线在左侧柜门与镜像中形成半遮半掩的状态。人物倚靠着右柜门目光落在画外,而女性人物的神情与状态同样让观众感到疑惑。橱柜门的右侧位于画面中间,分割着画面的空间,并形成对比,一侧向画面的右前方延伸,一侧是镜像中的后方空间,形成半封闭式。在这种封闭而沉闷的氛围中,穿着暴露而谨慎的女性留下了令人疑惑的想象空间。同样的构图在油画《宫娥》中也能找到。同样的左侧遮挡物使观者的视线都位于镜子与挡板之间;位于中心的柜门两侧同样为两个空间:一侧形成了半封闭式;另一侧由开着的门向前延伸。而不同的是,在《宫娥》中,观者的视线在镜子中的夫妇的视线里得到了回应,观者在收到来自画面的凝视之后成为独立于二维画面之外的存在。不同的是在辛迪·舍曼的作品中观者的视线是具有生成性的,是多义的,同时也吸引着观者不断进入这个二维平面下的半封闭空间中,甚至想挪动脚步一探被柜子遮住的那隐蔽的存在。

图2 《无题#49》,1979年

在以上辛迪·舍曼的两张作品中,出现了一个隐匿的共同点——通过镜子完成对观看视线的巧妙遮掩。而在这种封闭而压抑的环境中,是什么样的处境会使这位女士表现得充满戒备?在观看中观者不自觉地生成出了另一种视角——压抑氛围的支配者。

在《无题#7》的缩图照片中一位女士推开窗帘的场景与动作被反复修改。值得注意的是在她保留的最后一张画面中,推开窗帘倚门斜靠的女士半提起裙摆而多了一些暧昧的意味,在前几张照片中被保留在一旁的男士则被完整而坚决地删去。她的创作意图在这一方缩略图中被强化。刻意构建带有暧昧氛围的女性是具有指向性的行为——画面中女性的存在是为了被观看:在观看中女性特质得以形成,因此辛迪·舍曼在图片中刻意营造了一种女性被观看的状态。此外《无题电影剧照》系列的拍摄手法将好莱坞B级片作为重要参照之一,可以说《无题电影剧照》的意图是展现大众传媒与主流媒体下被观看的女性。而观者作为第三种视角下的观看而存在,恰恰将被观看者与相应的观看者这一内涵所完善,被观看的是好莱坞影片中所生成的女性形象,而她们的到来似乎就是为了被观看,另一方面观看者则是好莱坞所象征的具有一定主流价值的权利支配者。相较于《女神游乐场的酒吧间》与《宫娥》所展现的二元结构不同,它们所形成的是局限于画框的二维空间,它作为向世界自我展示的方式存在着,观者的视线是独立于画框之外的,而在辛迪·舍曼的画面中观者的视线是在图像中生成的,当她的刻意营造暴露的那一刻,观者自我意识因此生发,由此就形成了三种视角的观看。

二、第三种观看的意义

照相机作为西方科技发展的成果,由照相机所衍生的艺术形式强化了文艺复兴以来的主体意识。拥有照相机代表着拥有一个快速发展的工业化国家,而没有照相机这一资本主义的工具意味着被迫成为观看者眼中的异端。西方社会被看作带有父权意味的支配者在图像世界中建立了看与被看、主体与客体、主动与被动的二元对立体系,由此象征性延伸至各个方面。在无题电影剧照一系列作品中,作为权利的支配者与被支配者都在画面中彼此印证却都以隐匿的方式存在着,而在镜子背后隐匿的目光中第三种观看的意义因此被赋予——消解掉了主客体的二元对立。在辛迪·舍曼的作品中,观看的是空间的形成与意识的生发。对立被打破,新的局面得以生成。

图3 《无题#7》,1978年 ,明胶银印刷,现代艺术博物馆,纽约

辛迪·舍曼作为一位女性艺术家,她的作品也都是围绕女性主题而展开。 二十世纪六十年代和七十年代女性主义运动新一波浪潮愈演愈烈,对于二元对立局面的打破、性别作为人的身份问题在其中被予以探讨,朱迪斯·巴特勒就是后现代女性主义其中一员。以朱迪斯·巴特勒提出的“性别操演性”为切口也为理解辛迪·舍曼的角色扮演提供了另一种视角。“性别操演性”即通过表演构建主体。生理性别与社会性别都是话语建构的产物。或者可以从一个例子来理解后现代女性主义所提出的观点:当一位警察对准行走在街上的某位行人大叫“小偷”时,小偷的身份便即刻生成。由警察所代表的权利一方强化了行人作为小偷的身份,而性别便是人们在一套话语规则和实践的要求下形成的,是不断重复、服从这种由权利而产生的行为规范。建构说试图证明规范的性欲强化了规范的性别。“扼要地说,根据这个框架,一个人之所以是女人,是因为在主导的异性恋框架里担任了女人的职责;而质疑这个框架,也许会使一个人丧失某种性别归属感。”在《无题电影剧照》中辛迪·舍曼的角色扮演所直指的也正是好莱坞主流媒体构建下的女性形象。女人所涵盖的不仅是作为女人的生理性别,同时也是在社会框架中的女性职责,女性角色。那些典型的女性形象也正是好莱坞影片中、大众所构想下的女人们。

除此之外“操演性”所强调的生成性、互动与干预也可在辛迪·舍曼的作品中一窥其貌。“政治和语言再现的领域先设定了一套主体形成的标准,结果只有被认可是主体者才能得到再现。换句话说,必须先符合作为主体的资格才能得到再现。”因此在她构造的没有言说的图像中,一套符合资格的主体早早潜伏在图像中,而作为准则的规范也作为一种意识形态在观看中显现。此外“性别不应该被解释为一个稳定的身份,或者能导致各式各样行为的代理场所。性别更应该被看作在时间中缓慢构成的身份,是通过一系列风格化的、重复的行为于外在空间里生成的。”性别既然是在一系列关乎种族、阶级、族群、地域等多种范畴下互相作用构建而出的身份形态,外加上“操演性”所吸收的福柯所主张权利是多元而分散的观点,那么它也会随着这些话语权的改变而改变,并且在重复的“操演”与“引用”的话语中不断被构建。辛迪·舍曼的“《无题电影剧照》并非仅是表演的拍照记录,恰恰相反,它是电影形象的表演性记录”。也正是符合“操演性”这一内涵,第三视角的在场感给予了观众一定的观看空间。有了第三视角的干预,为被观看而生的女性特质由此形成,作为构建女性特质之上的权利支配者在观看中暴露。朱迪斯·巴特勒的“性别操演论”可以总结为三点:第一,身份具有建构性 ;第二,规范是一种理想状态,只能无限接近 ;第三,第三种观看的观看重构了身份与规范的意义。而如果这么说,生理性别是否在被社会性别涵盖的过程中消磨掉了?而辛迪·舍曼似乎在她的《历史肖像》系列中对该议题进行了完善。

三、《历史肖像》——从第三视角出发

在《历史肖像》系列中辛迪舍曼对于艺术史中的身份与性别问题进行了一番探索。以生活在现代社会中的女性视角入侵,夸张地呈现出历史的图像中的偏见与刻板印象。“这种跨越性别疆界的扮演与谐拟,以及符号化、剧场化与人工化男性气质的做法,夸张化地呈现出男性气质是一种符号化与面具化扮装,展现了性别认同并非天然自然的本质,而是后天建构与伪装的结果,并且颠覆了传统历史肖像自然化男女二分的固定性别框架。”以《无题#224》这张对卡拉瓦乔《生病的酒神》的再扮演为例。在这张作品中辛迪·舍曼作为第三者对其画面主要人物进行跨性别的扮演,面对被筛选过的历史文本,而历史图像下的人物形象也是一定规则范式下的身份构建。但此举隐藏着一个疑惑,性别如果是由一系列的社会规范所构成那生理性别是否也被消磨掉了?

而在她的这张作品中被抹去的蜜桃似乎暗藏着她对这一问题的思考。刻意去掉了原画中象征着同性恋的蜜桃,其实暗示了她的主体身份也就是作为女性的生理性别并非被消磨,此举动意在指出性别并非面具,而社会规范的边界之外并非空白,因此身份构建的重点于其过程,在于第三种视角下的观看,在一次次与规范、权力的对话中实现身份重构的可能性。

图4 《无题#224》,1990年

从《无题电影剧照》到《历史肖像》其实是辛迪·舍曼从在横与纵两条脉络上的探索,但不同于《无题电影剧照》中压抑低语的气氛,《历史肖像》系列更像是她辛辣的嘲讽,是对过去经典的权威的观看经验的质询。而用另一个角度看,从《无题电影剧照》到《历史肖像》的历程是她构建新的观看方式、以新视角重返身份构建的旅程,身份重构与瓦解在一次又一次的观看中得以实现。这或许就是变装与戏拟的意义所在。

注释

①http://www.moma.org.