基于CiteSpaceV的天龙山研究知识图谱分析

2022-05-05昌秦湘赵家燕王兴华

昌秦湘,赵家燕,王兴华

(太原学院园林科学研究所,太原 030032)

天龙山位于山西太原西南方向36 km,属于吕梁山脉的分支,不仅具有丰富的人文景观,作为自然保护地体系的组成部分,还在保护生物多样性以及实现社会可持续发展等方面发挥着不可替代的积极作用。1992被批准为“天龙山国家森林公园”,1993年创建成立省级自然保护地,2001年6月天龙山石窟被列为全国重点文物保护单位[1-2]。2021年春,天龙山石窟中流失海外近百年的“第8窟北壁主尊佛首”重归故土,引起国内外广泛的关注[3]。我国从1956年建立第一批自然保护区至今,已建成各级各类保护地达12万余处,自然保护地成为历史学、管理学、环境科学和生态学等领域学者研究的前沿课题[4-12]。同时,学者们在坚定文化自信、推动文化和自然遗产保护的背景下,对天龙山自然保护区开展了多方面的研究,本文以文献计量理论为基础,采用CiteSpaceV文献计量可视化分析工具,以1956-2021年7月以来收录于中国学术期刊全文数据库(CNKI)、万方和Web of Science数据库的研究文献为对象,绘制不同维度的研究知识图谱,提取天龙山的研究主体、研究脉络和趋势,揭示天龙山研究热点和前沿,以期为天龙山的保护和建设及未来相关研究、科技决策提供参考和借鉴。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

数据来源于中国学术期刊全文数据库(CNKI)、万方数据库以及Web of Science数据库,以“天龙山”为主题检索词,数据检索时间截止为2021年7月31日,共得到文献436篇,将其以Refworks形式进行输出,再对文献来源、题目和摘要进行分析,手动去除政策、通知、新闻报道类以及地名重复、主题无关的文献,最后确定202篇有效文献作为资料源。

1.2 研究方法

利用CiteSpaceV、CNKI和Excel等工具对数据进行收集和可视化分析。设置时间切片为1956-2021年,每切片为1年,节点(Node type)分别选择作者、机构、关键词等,使用Pathfinder networks (PFNET,寻径)的剪枝算法方式,来消除繁琐或图谱视觉效果较差的冗余链接,运算后分别获得天龙山研究的作者、机构、关键词以及突显词的可视化分析的图谱和图表;聚类运算采用对数似然率算法(LLR),获得相应类别的聚类知识图和图表[13-17]。

2 结果与分析

2.1 天龙山研究概况

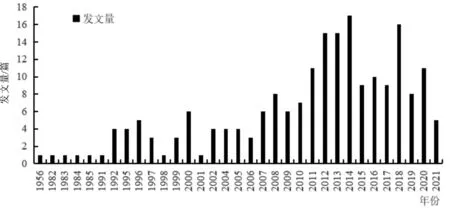

2.1.1 发文数量与时间分布 通过对202篇有效文献进一步分析可以发现(图1),1956年1月至2021年7月天龙山研究文献量呈现上升态势,从文献分布特点来看,可分为4个发展阶段。

图1 文献数量年度分布

(1)第一阶段(1956-1991年)

起步阶段。本阶段仅有少部分学者对天龙山石窟的雕塑艺术进行研究,发文数量较少。

(2)第二阶段(1992-2010年)

蓄势阶段。这个阶段文献数量有明显增长,年间变化波动大,经历两个发文的小高峰:一是1992、1993年,天龙山先后被批准为“天龙山国家森林公园”和省级自然保护地时期,加强了对天龙山的研究和建设;二是2000-2007年,这个小高峰阶段开始出现针对天龙山生态学方面的研究;2007年党的十七大召开,“生态文明”写入大会报,这个阶段,国内高校也开始将天龙山研究作为研究生培养的方向[18-20]。

(3)第三阶段(2011-2018年)

发展阶段。这个阶段发文数量与国家相关政策的发布呈现出高度契合的特点:2012年党的十八大“五位一体”总体布局;2016年“四个自信”的提出;2017年党的十九大提出建立以国家公园为主体的自然保护地体系[21-22]。因此,2012-2014、2017与2018年前后天龙山研究的发文量显著增加。

(4)第四个阶段(2019年-至今)

全面发展新阶段。2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》[4]、2020年国家公园体制试点结束,各类各级保护地作为生态文明的重要载体,其重要性进一步凸显,天龙山的研究发文也保持较高水平。

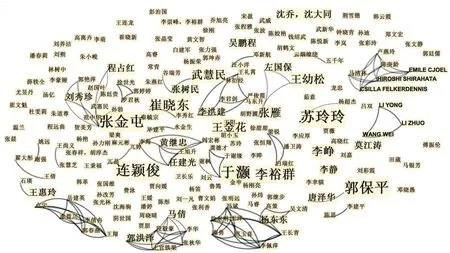

2.1.2 发文作者及合作关系 通过分析发文作者对天龙山研究的贡献以及合作关系,可以理清研究者们共同关注的热点[13]。在CitespaceV中选取“作者(Author)”为网络节点,运行后得到203个网络节点及121条连线、连线密度为0.005 9的作者及合作关系分析图(图2)。

图2 作者及合作关系分析图

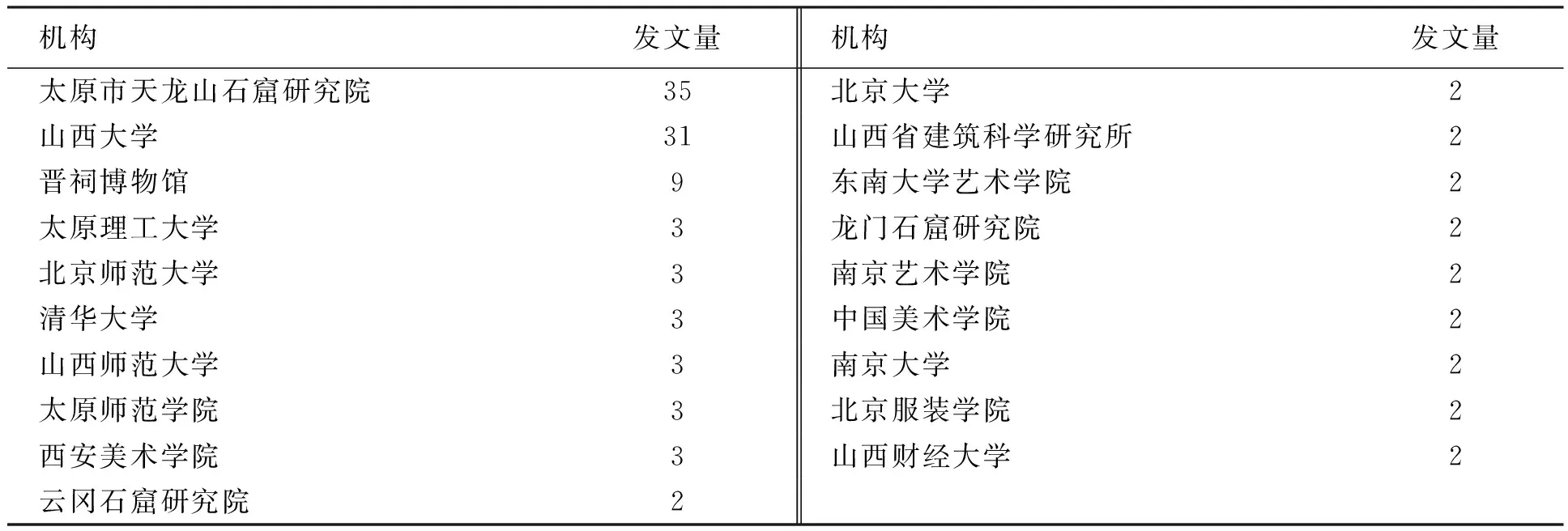

(1)核心作者分析

根据普莱斯(Price)定律得出:于灏、张金屯、苏玲玲、连颖俊、李裕群和郭保平均发表5篇文章,崔晓东为4篇,这7位研究人员为天龙山研究的核心作者(表1)。核心作者的发文仅占总发文量16.83%,小于50%,说明天龙山的研究领域目前还未形成具有较高影响力的核心作者群。

表1 主要研究者发文量

(2)作者合作关系

在发文作者及合作关系分析图(图2)中,作者名字大小与发文相对数量成正比,连线代表在本方向发文作者有合作关系。天龙山研究领域作者合作连线密度为0.005 9,存在以核心作者为连结的独立的局部聚合网络,且核心作者群之间暂无合作。天龙山研究领域的发文作者总体仍以分散为主要特点,联系强度较低,也是未形成核心作者群的因素之一。

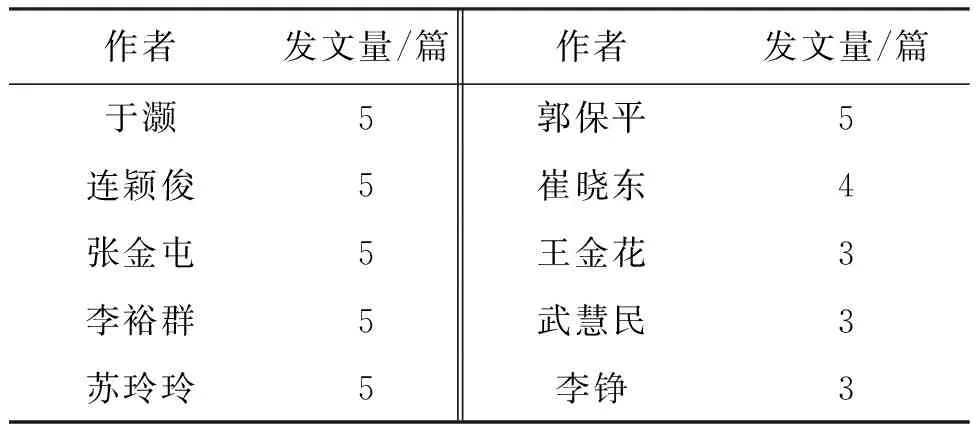

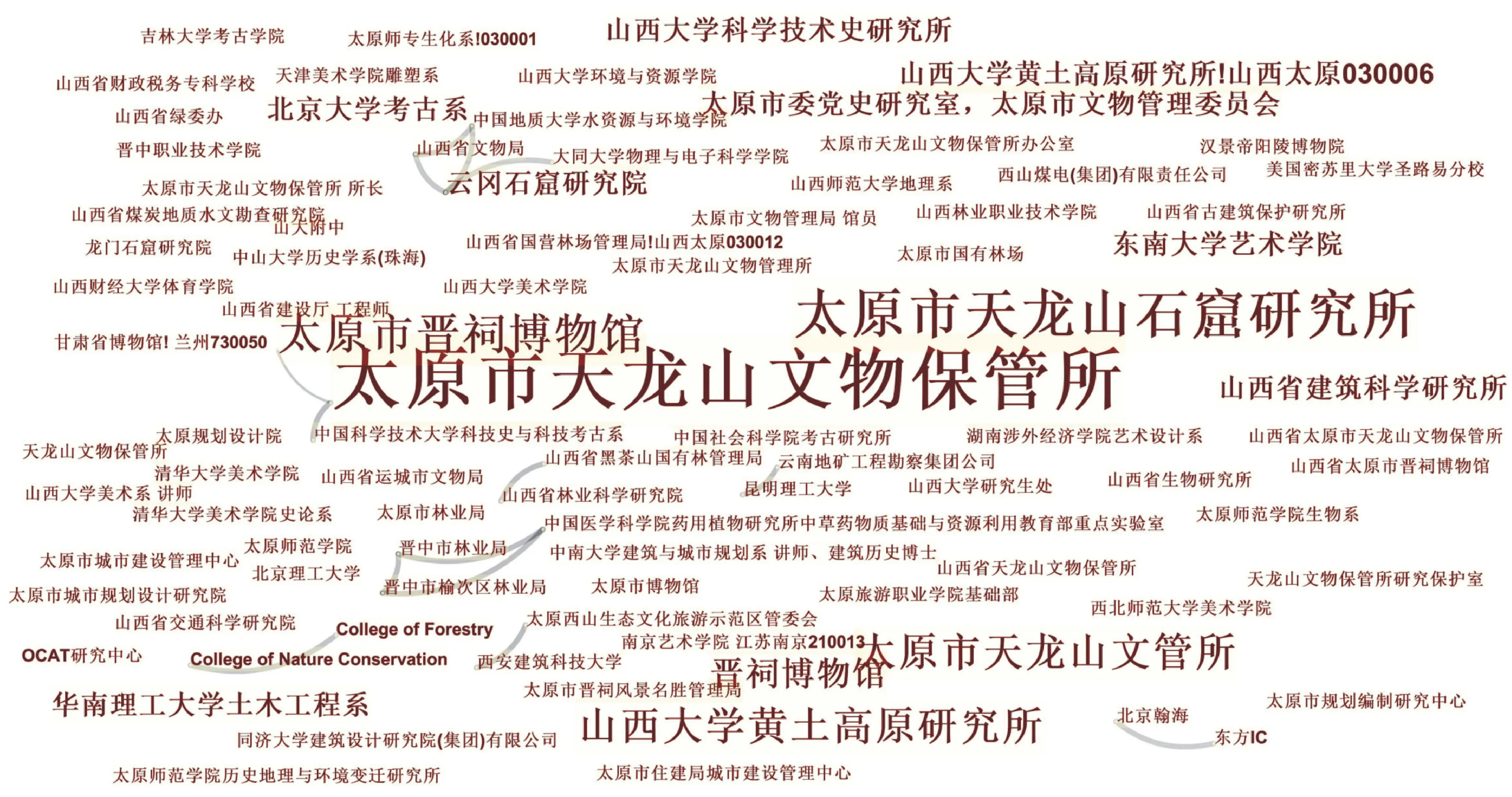

2.1.3 研究机构及合作关系 在CitespaceV中选取“机构(Institution)”为网络节点,运行后得到90个网络节点及14条连线、连线密度为0.003 5的研究机构及合作关系分析图(图4)。对同一单位在不同时期以不同单位名称发表的文献数据进行合并,及对同一单位不同部门发表的文献数据进行合并。对发文量≥2篇的机构进行排序,得到发文量前19的机构(表2)。

表2 重要研究机构发文量 篇

(1)发文数量

发文量前3位的分别是太原市天龙山石窟博物馆(36篇)、山西大学(31篇)与晋祠博物馆(9篇),发文占总发文量的37.62%;发文数量排名前19的机构(发文量≥2篇),其发文量占总发文量的57.92%。这表明,研究单位的分布相对集中,42%的文章产出单位研究的持续性不强,且各单位研究贡献度相差较大。

(2)发文机构地域分布

山西省太原市核心研究区域,集中了太原市天龙山石窟研究院、山西大学、晋祠博物馆、太原理工大学、太原师范学院、山西省建筑科学研究所和山西财经大学等。山西省外发文机构少,说明对天龙山研究主体的地域性特征明显,以天龙山所在地研究单位为主要的研究贡献单位,省外研究机构关注较少。

(3)发文机构合作关系

从图3可知,发文机构合作的连线共现密度仅为0.003 5,机构之间的合作关系比较松散,仅形成有太原市天龙山石窟研究院(太原市天龙山文物保管所)同太原市晋祠博物馆、中国科学技术大学;大同大学同云冈石窟研究院、山西省文物局、中国地质大学;晋中林业局、晋中市榆次区林业局和中国医学科学院药用植物研究所等3处共现强度相对较高的合作联系。

图3 机构及合作关系分析图

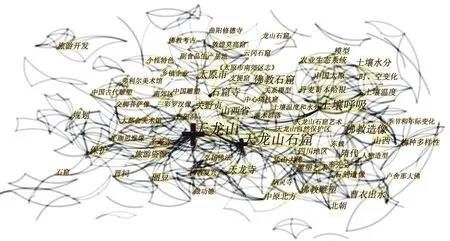

2.2 研究热点

关键词作为一篇文章的高度概括,通过对研究领域的关键词共现强度进行分析,可识别该领域的研究热点[15]。在CitespaceV中选取“关键词(Keyword)”为网络节点,运算得到关键词共现知识图(图5),图中文字大小与出现频率成正比。删除“天龙山”“山西”和“太原”不属于研究内容的词汇后,整理出天龙山研究中频率排名前二十的关键词(表2)。

2.2.1 当前研究知识结构 在关键词共现知识图中(图4),共形成409个网络节点及711条连线,但连线密度仅为0.008 5,说明针对天龙山开展的研究内容较为丰富,但研究内容的关联性欠佳,这与前文所述的研究机构多,研究方向分散,彼此合作不多有一定关系。

图4 关键词共现知识图

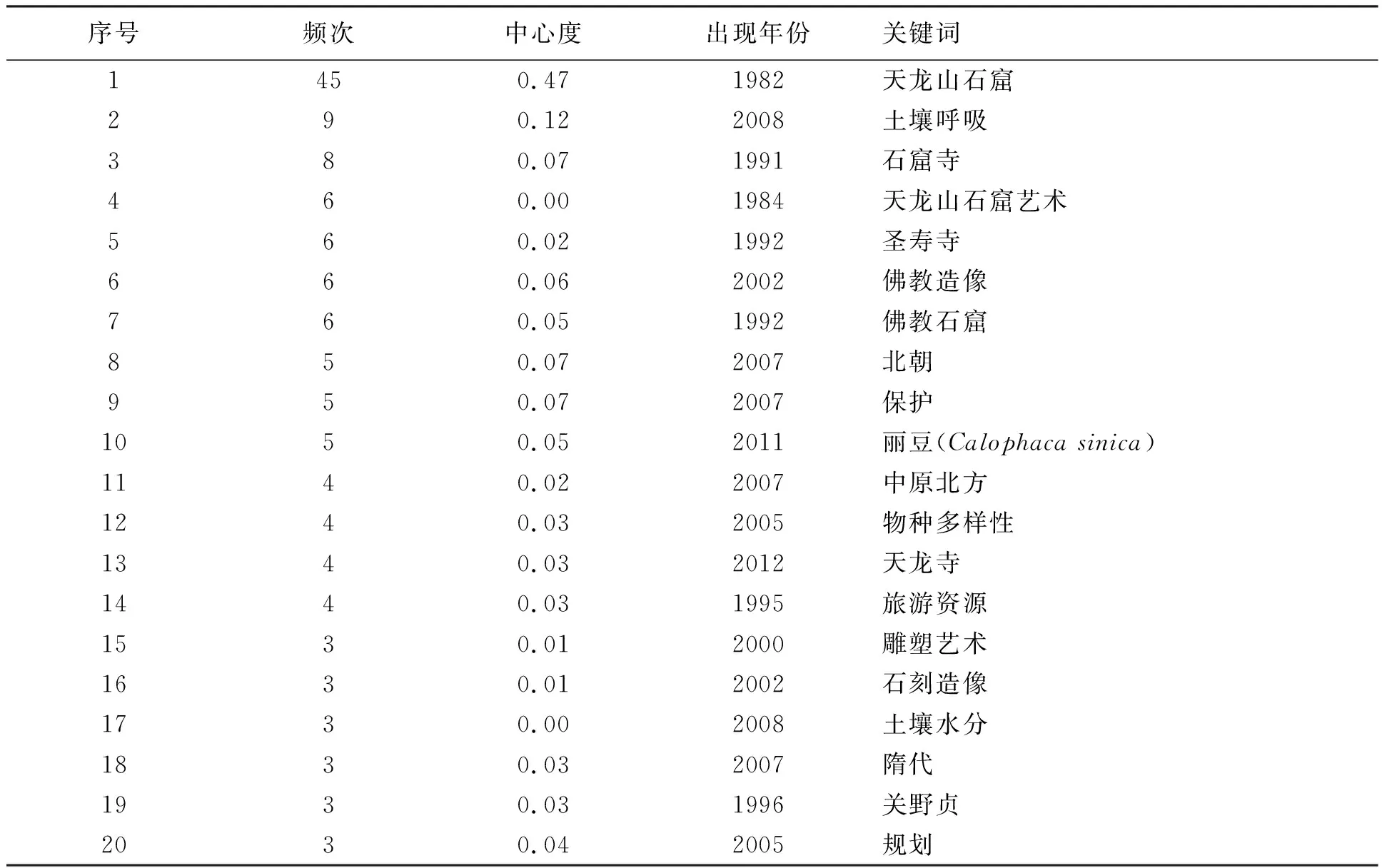

2.2.2 研究热点变化 从关键词频率排名前二十个关键词(表3)中可知,“天龙山石窟”是最早最具代表性的研究关键词,也是中心度最高的关键词(频次45,中心度0.47),中心度排第二的是“土壤呼吸”(频次9、中心度0.12),两者分别出现于1982、2008年。综合分析关键词的中心度与第一次出现时间,说明天龙山研究热点在2008年前较为单一,之后研究内容呈现出多元化与细化的特点,但之后出现的关键词其中心度没有出现大于0.1的情况,说明此后的研究虽然方向更多元,但没有出现新的特别重要的聚焦中心,研究依旧以“天龙山石窟”和“土壤呼吸”为重要桥梁中心。

表3 频率排名前20的关键词

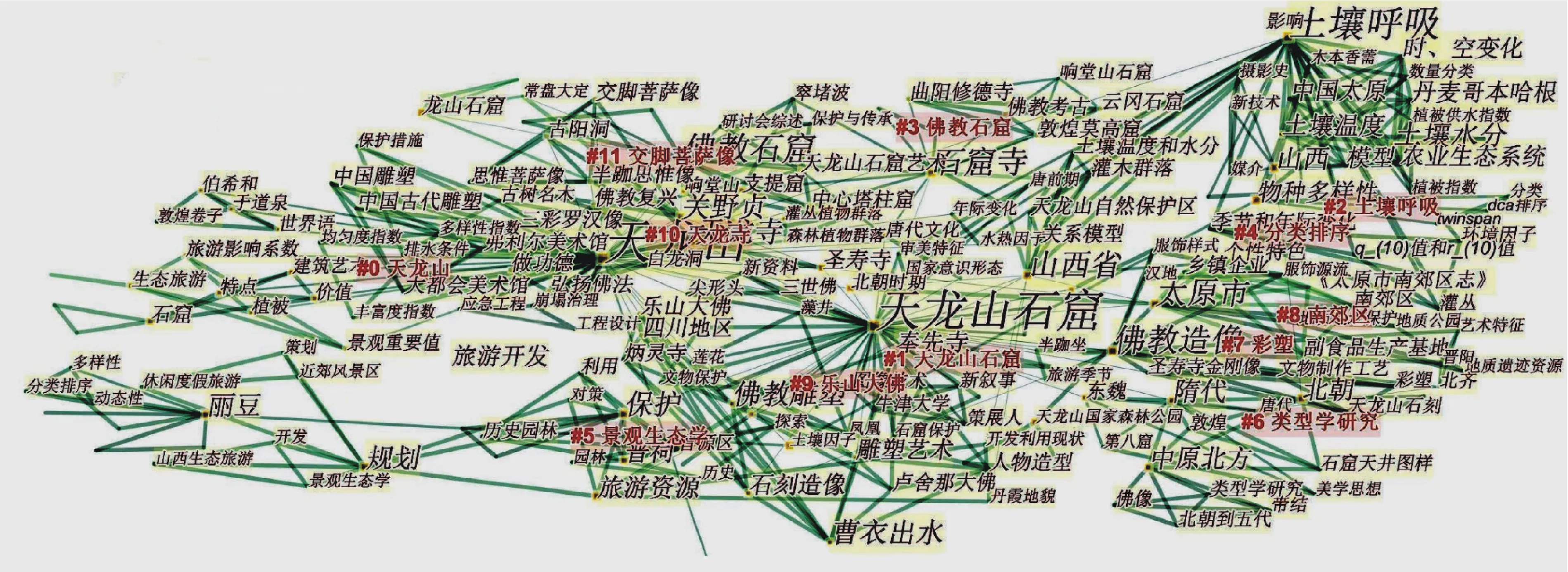

2.3 研究主题

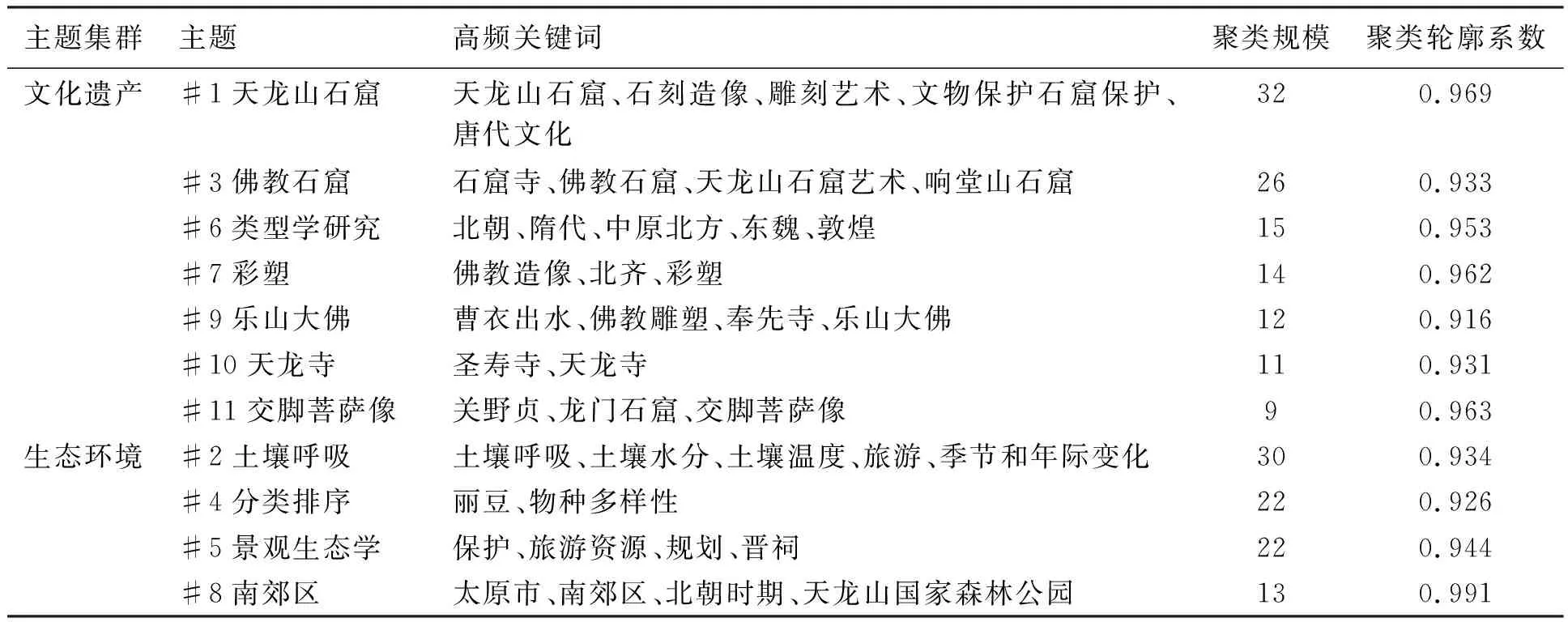

采用LLR方法,计算关键词共现知识图谱,获得409个网络节点及711条连线,连线密度为0.008 5的关键词聚类知识图(图5)。本研究中聚类平均轮廓值(Silhouette)S=0.962 3>0.7,聚类模块值(Modularity)Q=0.840 8>0.3,聚类结构显著,具有满意的可信度[16]。天龙山研究的关键词聚类知识图(图5)显示,天龙山研究聚类形成了11个主题,且11个聚类主题中有些主题在研究内容以及关键词方面都存在一定程度联系,据此,将这11个聚类主题再一次进行合并,形成两个主题集群,分别为“文化遗产”集群与“生态环境”集群(表4)。

图5 关键词聚类知识图

表4 关键词共现聚类分类信息表

2.3.1 “文化遗产”集群 “文化遗产”聚类主题由聚类#1、聚类#3、聚类#6、聚类#7、聚类#9、聚类#10和聚#11组成。其中词频较高的关键词为“天龙山石窟”“石窟寺”“佛教石窟”“天龙山石窟艺术”“佛教造像”与“圣寿寺”。研究者们主要围绕天龙山石窟的考古发掘、开凿时期、演进过程、艺术风格[23-26];与国内同时期他出石窟开展对比分析[27-30];天龙山文化遗产的保护、修复策略及利用路径[31-34]等方面开展了研究。“文化遗产”集群的研究,以太原市天龙山石窟研究院发文贡献最大。

2.3.2 “生态环境”集群类 “生态环境”聚类主题由聚类#2、聚类#4、聚类#5和聚类#8组成。其中,词频较高的关键词为“土壤呼吸”“丽豆”“保护”“物种多样性”“土壤水分”。研究者们主要围绕天龙山景观生态、土壤生态、森林生态和植物多样性[35-38];天龙山珍稀植物的生态学、生理学和应用[39-41];天龙山景观规划设计和管理[42-45]等方面开展了研究。“生态环境”集群的研究,以山西大学发文贡献最大。

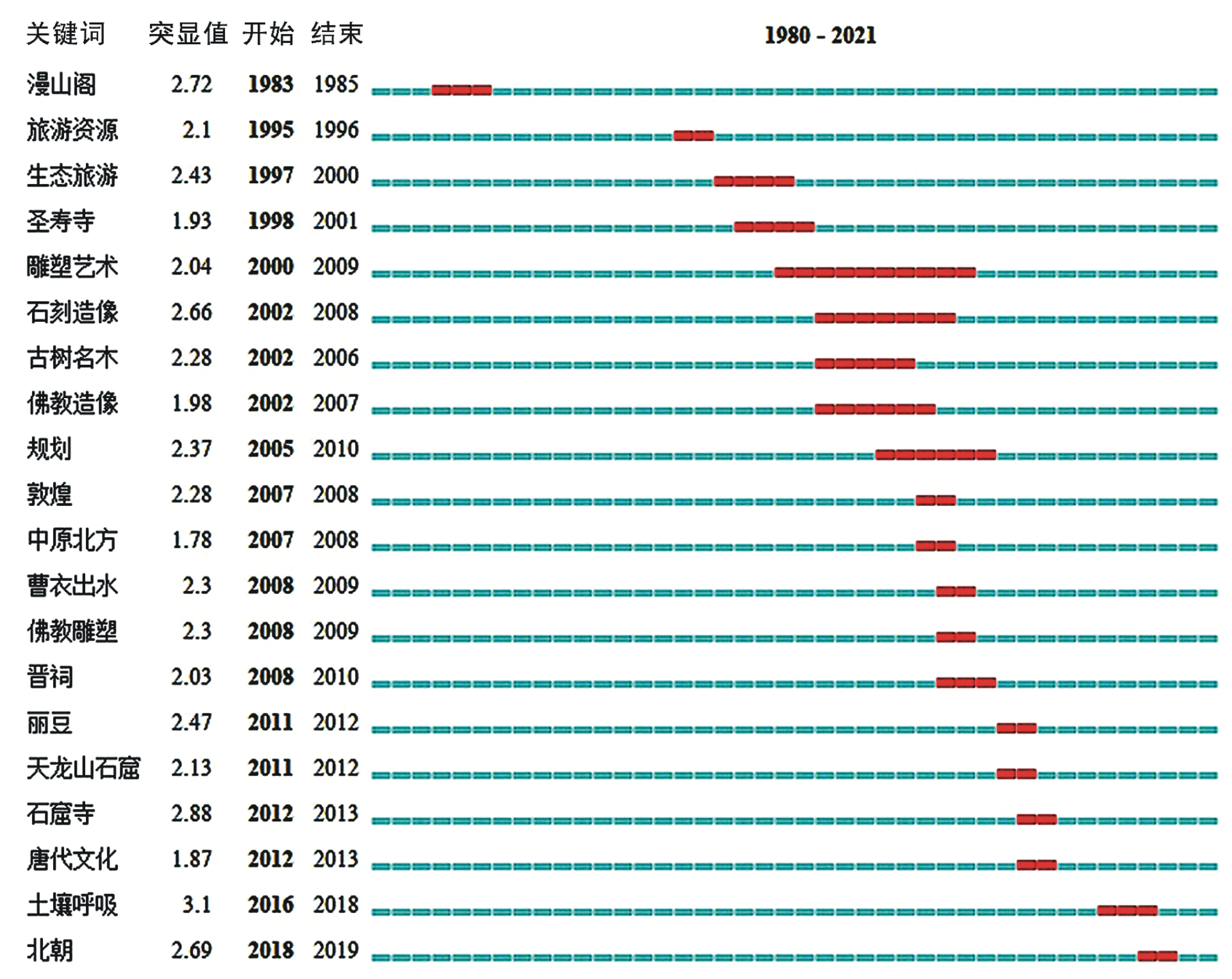

2.4 研究前沿

对关键词共引情况进行分析,计算关键词的突现值,可了解该关键词的研究从兴起到衰落的情况,以此可以为揭示该研究中特定时间内的研究热点与发展方向提供更丰富的解释[13]。依据第一个高频关键词最早出现的时间,设定天龙山关键词突现分析的时间跨度为1980-2021年。通过对天龙山文献关键词的突现性分析,得到最密切关注的20个高突现值的关键词,将突现词语按突现的时间顺序排列(图6),可清晰地理清天龙山研究前沿的演进变化情况。在这段时间内,“雕塑艺术”“石材造像”“佛教造像”和“规划”引起关注的时间最长,是十年前的主要关注方向;而近十年,除了对天龙山石窟的持续关注,“土壤呼吸”“丽豆”等生态学、植物学方向的研究逐渐成为新的突现研究前沿,尤其是在森林生态方面的研究突现成为最新的研究前沿关注点。这体现了天龙山研究由以往侧重于文化遗产转向文化遗产加自然生态横向多元发展的特点。

图6 突现性前20的关键词分析图

3 结论与展望

3.1 结论

本研究基于CiteSpaceV可视化分析工具,对60多年来天龙山研究的文献进行知识图谱分析,客观呈现已有研究的贡献及研究方向的演进规律,集中表现为研究热度持续提升、研究方向日益多元,主要结论为:发文量与国家相关政策的出台有着较高契合度,在坚定文化自信与加强生态环境建设的时代背景下, 天龙山研究的关注度将会进一步加强;发文作者和发文机构体现为较少数量的节点起着较强中心度的特点,作者和机构合作关系不强,较高影响力的核心作者群还有待形成,核心发文机构为山西省内的太原市天龙山石窟研究院和山西大学;整个研究期内前后形成“文化遗产”与“生态环境”两大研究主题集群,研究热点持续时间最长的是围绕天龙山石窟展开的艺术特点、保护利用等方面的研究;生态环境领域的研究是近几年突现出来的研究前沿,主要围绕植物多样性,土壤生态等方面展开。随着多元化研究的持续推进,未来基于多学科交叉融合的研究方法将成为焦点。

3.2 展望

天龙山承载着华夏千年文化积淀,具有重要的人文历史价值,同时又具有重要的自然生态系统保护价值,天龙山文化和自然景观的形成有着深刻的双向建构关系,在传承文脉、展现厚重历史文化、改善生态,开展生态文化旅游与生态环境教育方面发挥着重要作用[46-50]。在理清天龙山文化景观生成语境、梳理天龙山景观价值体系、总结生态系统现状、全面评价生态系统服务功能、进一步探讨保护发展路径等方面仍需要加强研究。同时还应加强国内以及国际不同机构之间的合作,提高研究成果的国际影响力,加强应用人文地理学、景观生态学、文化生态学、旅游规划和管理等学科理论的融合应用,为天龙山研究与建设提供理论支持。