对广义相对论的研究和讨论

2022-05-03黄志洵

黄志洵

(中国传媒大学信息工程学院,北京 100024)

1 引言

Einstein 在1905 年建立了狭义相对论(SR);但他并不满足,因为这当中未考虑引力。他怀疑SR 能否对引力理论(因而对整个物理学)提供令人满意的基础;或者说,他希望搞出一种在所有的坐标系中都有效的物理理论,他称之为General Relativity(GR)。他思考GR 的过程有10 年,到1915 年建立起Einstein 引力场方程(EGFE)。我们知道大师级人物Max Planck(1858-1947)在发现和提携Einstein 方面出了大力,由于他的推荐,Einstein于1914年迁居柏林,任柏林大学教授。尽管Planck 努力推举人才,但当时并不赞成GR,而且还说过这样的话:“没人会相信这个东西”。1915 年到1916 年GR 成型后,经过1919 年的Eddington 日食观测队的实验检验,物理界多数人接受了它,认为该理论“完备而优美”,堪称探索自然的伟大业绩。但是无可讳言,一直有专家学者对GR持怀疑、批评甚至反对的态度;争论从未停止,这种情况延续至今天。

近来国内学术界又掀起了对相对论有关问题的讨论;先是李惕碚院士做两次学术报告[1](2020 年11月在湖南湘潭大学,2021 年2 月在北京中国科技馆),后是上海交通大学在建校125 周年时发布的125 个科学问题,其中有一问是“Is Einstein’s general theory of relativity correct?”这些问题之所以用英文写出,因为它们是2005 年由美国《Science》杂志最先提出的,其时适逢该刊创刊125 周年。以这两件事为契机,关于相对论的讨论(通过论文、网络、电子邮件)就在国内活跃起来。2021 年4 月笔者写出论文“狭义相对论是正确的吗?”[2]5 月着手写作本文——“广义相对论是正确的吗?”我们之所以把对SR 的批评放在前面,是因为有学者对GR 弃之毫不可惜,但却对SR 恋恋不舍。笔者认为这是不可能、不合理的,因为SR、GR 两者在物理思想和哲学逻辑上基本一致,而它们都有严重问题。它们实际上阻碍了科学发展,对其该说“再见”了。

正如大家所知,王令隽、梅晓春二位学者是GR的长期研究者和严厉批评者。2021 年5 月,梅晓春研究员在国外刊物上发表了英文论文[3],对GR作了一次新的批评。6 月笔者收到李惕碚所著书稿《宇宙物理基础》(电子版)[4],其中对GR 的核心EGFE 和时空弯曲的剖析给笔者以深刻印象。事情还不止此;《参考消息》报是中国第一大报,每日印数达数百万份,过去曾许多次刊登消息报道GR 在国际上如何成功,怎样再次证实其正确。但该报最近却一反常态,连续刊登不利于GR 的消息或文章。例如2021 年5 月27 日英国《卫报》网站报道说,欧洲科学家分析了上亿个星系的图像,得到的暗物质分布图与理论预期不同,从而怀疑GR 可能错误。6 月9 日该报用整版篇幅刊登美国趣味科学网站5月24日文章“爱因斯坦错了吗?”说相对论的“王座”已开始动摇。种种情况表明,对于这样一个似是而非的理论,作否定和清理的时刻似已到来。

本文算是参加这样一个理论清理工作的讨论;主要针对GR,但也涉及SR。由于在文献[2]中未曾阐述SR 与量子力学(QM)的对立关系,我们将在本文中置入有关内容。本文介绍了若干中国科学家的工作,也包含许多笔者的个人观点;欢迎批评指正。

2 Newton的引力观

国际科学界对引力的研究有长久的历史,而这又是从对天空中行星运动的观察开始的。16 世纪时丹麦天文学家Tycho Brahe 对行星绕日运行作了多年观测;在他去世后,德国天文学家Johannes Kepler(1571-1630)整理分析了Brahe在20年间的观测记录,从而发现行星绕太阳作椭圆轨道运行的规律,提出了行星运动三定律,认为行星受到来自太阳的力的作用。与此同时,意大利天文学家Galileo Gallilei(1564-1642)仔细研究了地面上物体运动的力学,建立了落体定律和惯性定律。在这二者的基础上英国物理学家Issac Newton(1642-1727)提出,使行星运动的力和使地面物体运动的力是同质的;他先建立运动学三定律,然后提出万有引力定律,写出计算这种力的数学方程。由于Newton,经典力学诞生了,其贡献集中体现在他1687年出版的著作中[5]。

Newton 的引力定律说:“引力与距离平方成反比地减小”。对这一规律虽然早有人猜测,但正是Newton在1665年间从关于月球运动的观测数据推导出平方反比定律。但在20 年内Newton 未发表这个计算,因为当时他不知道怎样论证把地球全部质量看作集中在地心这一处理是正确的。在皇家学会的Edmund Halley 的鼓励下,1684 年Newton 证明了,行星在平方反比定律的引力作用下的运动确实服从Kepler 三定律。随后,1685 年Newton 完成了关于月球运动的计算。

《原理》一书第一编的篇幅很大(超过200 页),它具备了Newton 力学的基本内容,例如力的定义,力学三定律,万有引力定律,微分学数学方法等。对万有引力定律,Newton 在最后的总释中说:“我们用引力解释了天体及海洋的现象,其作用取决于其包含的物质的量,并向所有方向传递到极远距离,以反比于距离平方的规律减弱。这一规律甚至达到最远的彗星远日点。但我不能找出引力特性的原因,我也不构造假说”。

Newton 万有引力定律(也叫反平方定律)用下式表达:

即两个质点(质量m1、m2)相距为r时的引力是F,而力的单位在现今SI 制中是Newton(简写作N);按照Newton 理论,天体力学中对大行星位置的预言与观测相符程度达到几个角秒,海王星、谷神星的发现更是雄辩地证明Newton 定律正确。这是在大距离(r很大)时的情况;对于微小距离,2007年国际上的实验已证明直到55μm 的r值定律仍然正确[6],觉察不到与Newton 反平方定律的偏离。当然,在更小的距离会受Casimir效应的干扰(那是一种与引力不同的微弱的力,可有10-10N量级)[7]。

有人说,Newton 定律在微观尺度上不适用了(例如当研究分子、原子和基本粒子时)。然而这样讲是错误的——1926 年Schrödinger 方程推导基本量子波方程时只有从Newton 力学出发才能得到正确的结果,从相对论力学出发就不行。事实上,人们从不议论Newton 力学和量子力学(QM)之间的矛盾,反而众口一词地说相对论与QM有尖锐的矛盾。

许多人喜欢拿“超距作用”说事,这个问题其实现在已经很清楚了。引力传播速度既非无限大(这是超距作用),也不是光速c;而是超光速状态,即c<vG<∞。实际上已知vG=(109~1010)c[8];因此,再拿“超距作用”指责Newton已无意义。

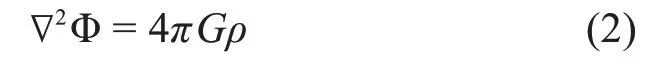

Newton理论的基本方程是引力势Φ 的Poisson型方程,称为Newton引力场方程(NGFE):

ρ是质量密度,而质量是造成有引力的源;G是万有引力常数。这是一个二阶线性偏微分方程;实际上,后来Einstein提出GR时是以此为范的。

关于等效原理(principle of equivalence),它并不是Einstein 的创造,Newton 早在1684 年即做了研究。设物体(质量m1)在力F1作用下产生加速度a,则有:

然而该物下落时在地心引力F2作用下可产生加速度g,故有:

m1、m2分别为惯性质量、引力质量;那么两个来自不同定义的质量是否一样?Newton 亲自做实验,结果证明:

后来又有一位匈牙利物理学家R.V.Eötvös(1848-1919)于1889 年用扭秤方法做实验,大大提高了测量该原理的精度。

Newton 力学(NM)的用途极广,人类社会中无论工业技术、交通运输甚至航空航天,都应用NM 这一基础理论。可以说,它来自实践又用于实际,相对论力学无法与之相比。

3 GR的建立过程

1905 年Einstein 创 立SR[9],随后考虑新的理论。Einstein创立GR 的过程有三个阶段:①研究等效原理和广义相对性原理(1907-1911);②提出引力场与度规之间的联系(1912-1914);③建立普遍协变的引力场方程(1915 年10 月—11 月)。1907 年他开始考虑引力与SR的关系[10],觉察到一个古老的实验事实——在引力场中一切物体具有同一加速度,这意味着惯性质量与引力质量相等;此外,他要把狭义相对性原理作推广,即自然规律与参照系无关的假设对相对作加速运动的参照系也成立,因而可以用一个均匀加速参照系取代一个均匀引力场。现在他把等效原理和广义相对性原理作为公设来建立GR理论。他认为要点是把加速度和引力密切联系起来。

把相对性原理推广到彼此作非匀速运动的坐标系,意味着理论方程在坐标的非线性变换下形式不变。现在GR 比SR 进了一步,必须假设定律对于4 维连续区中的坐标的非线性变换也不变。但是传统上认为坐标必须有直接的度规意义,Einstein 认为这是三者(引力、度规、时空几何)的联系问题。1911 年Einstein 开始研究了引力对光传播的影响[11]。1913 年他提出用度规张量gμυ以及Riemann 曲率张量来表示引力场[12];相对论拥护者们一直认为这是一次关键性飞跃。

引力的度规场理论不用标量描写引力场,而用度规张量,即用10 个引力势函数以确定引力场。1914年Einstein 提出广义协变性原理。1915 年11 月4 日、11 日、18 日、25 日,Einstein 向普鲁士科学院提交4 篇论文,包括“广义相对论”、“广义相对论对水星近日点进动的解释”、“引力的场方程”[13],并宣告“作为一种逻辑结构的广义相对论终于完成”。1916 年,Einstein发表了关于GR 的总结性论文[14],而正是在这一年,K.Schwarzschild[15,16]对Einstein 引力场方程(EGFE)提出一个在最简单情况下(球对称静态引力场)的解析解。1917 年Einstein 发表带宇宙常数项的EGFE[17]。1918年Einstein 发表文章“论引力波”[18];到这时创造相对论力学的过程结束。1921年Einstein去美国Princeton讲学,1922 年发表总结性的《The Meaning of Relativity》一书[19]。此书把阐述重点放在GR上;Einstein也提到了三个检验性实验可作为GR 正确的证明,他显然认为自己已完成了超越Newton 的业绩,Newton 理论不过是GR的近似。

但1921 年Nobel 奖的颁发,Einstein 获奖是因为“发现光电效应定律”。Nobel委员会还在电话通知中说明,颁奖并不是因为相对论。下面引述国外对有关情况的介绍;英国科学刊物《New Scientist》在2004 年3 月6 日出版的一期上刊登的文章《Einstein's Rio requiem》(作者M.Chown)说,“Einstein 是1955 年去世的,但作为科学家他在30年前就死了。他从瓶子中放出的‘妖怪’最终逃脱了他的控制,那‘妖怪’是指光子,Einstein 用它解释光电效应中光何以能从金属打出电子。当时他所谓的‘鲁莽假设’终于推翻了他曾相信过的每件事情。可以说,科学潮流转而反对20世纪伟大的物理学家的伤心时刻,是记录在Einstein 于1925年5月7日提交巴西科学院的一篇被遗忘的文章之中。”

这里所说的文章是Einstein 的讲稿,巴西科学家(当时的接待委员会负责人)A.G.Neves把它译成葡萄牙文后将其刊登在巴西科学院的学报上。1928 年Neves去世,文稿遂被长久遗忘。1990年,他的孙子发现了这篇文章,遂复印了一份寄交Einstein 档案馆。现将Chown文章的要点摘记如下:

“迄今没有多少人知道Einstein 对巴西的访问。那次旅行是1925年3月5日从汉堡(Hamburg)出发的,做3个月的南美之行。Einstein特别高兴,因为那是以实验证明了他的引力理论(广义相对论)的地方。他对巴西东道主说:“问题是在我头脑中思考的,却在巴西灿烂的天空中得到解决。”当时,巴西科学家们齐聚在里约热内卢(Rio Janeiro),期待着听Einstein 讲相对论。但他本人却另有想法;对Einstein而言,相对论只是19世纪经典物理学的扩展,而在他一生中的革命性成果却是光子概念,这才是他要讲的东西。但波伸展在整个空间,而粒子却是分立的实体,如何统一这两者?Einstein并未找到答案。

在巴西科学院,Einstein 不能解释光子为何可以既是波又是粒子,无法得出能说明两方面矛盾性质的数学图景。当然,由于Einstein使用经典物理学,这是不可能做到的。在Einstein 的巴西讲学的一个月后,德国的W.Heisenberg 发明了一种新的物理学,即量子理论。Einstein 不能看到又不想看到的要点是,光子不是一个经典的东西。1925年5月7日在巴西科学院作报告的那个夜晚,标志着Einstein 作为前沿科学家生涯的终结。直到去世,Einstein 都不接受量子理论,该理论用不确定性取代确定性。Einstein 在里约热内卢的讲话,表示他仍绝望地希冀他于1905 年放出的‘妖怪’仍可用老的经典物理去驯服。

以上是GR建立前后的情况。关于相对论与量子理论的根本性矛盾,后面还将叙述。

4 GR的数学基础和EGFE推导中的问题

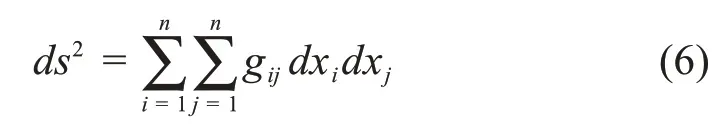

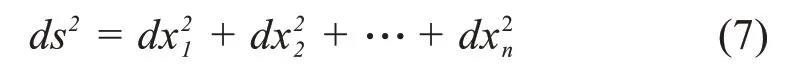

GR 的数学基础是Gauss 曲面理论及Riemann 几何。著名数学家K.Gauss(1777-1855)在中年时从事大地测量和地图绘制工作,逐步产生了对微分几何的兴趣,并在1827 年写出论文“关于曲面的一般研究”,这篇文章提出寻找曲面上的测地线。1807 年Gauss 任德国Göttingen 大学教授,他手下有一名年青讲师G.Riemann(1826-1866),在Gauss 鼓励下于1854 年作了一次升职演讲,论述了空间几何学问题,也研究了曲面,又提出空间流形的概念。从定义两点间距出发,他假定距离的平方为:

其中gij是坐标x1、x2、……xn的函数;上式是Euclid距离公式

的推广;他也研究了两点之间的最短曲线——测地线;他还提出了流形的曲率。他认为Euclid 几何公理可能只是物理空间的近似写照。他认为要把空间的物质综合考虑。但这不表示Riemann 要求物理服从数学,因为他也说过,对于作为空间基础的客体,会形成流形。应从外面寻找其度规关系的根据,这就要靠物理学。笔者以后将指出,EGFE 的提出恰恰违反了Riemann的教导。

GR 的另一数学基础是张量代数。意大利Palermo 大学教授G.Ricci(1853-1925)创立绝对微分学,提出张量(tensor)概念。数量函数A的梯度的分量Aj所构成的组,是1 阶协变张量的例子。张量运算中有加法、乘法(直积)和缩并(内积)。张量与坐标系的无关性是GR 乐于采用的原因。由于Ricci的工作,可以把Riemann 几何中的许多概念重新用张量表示。Ricci从Riemann 张量用缩并方法得到Ricci 张量,Einstein用来表示其时空Riemann几何的曲率。

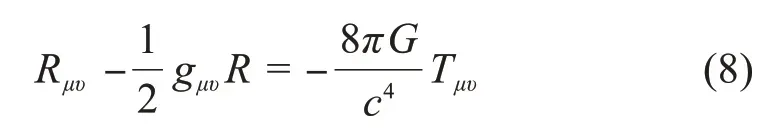

既然惯性力场的场强由Riemann 空间的“联络”描写,引力场场强也由空间的“联络”描述(所谓“联络”是指空间的几何结构),这就为“引力几何化”开了路。Einstein 便断定,有引力场的时空是弯曲的Riemann 空间。他急于找到一个新方程,不同于Newton而且超过Newton;为此必须找到度规场(推广的引力势)所满足的微分方程。但在实际上根本没有实验观测的基础知识,Einstein 便走上了推测和推理的路。Einstein 顺理成章地认为,新理论的度规场应由物质的动量能量张量(Tμυ)所决定。其次,Newton方程是二阶线性偏微分方程,那么,现在的时空度规张量(gμυ)的微商最高也是二阶。总之,无论如何要用上Riemann几何,才符合“弯曲时空”的预定目标。

基于平方反比的静态引力场(标势)和引力质量等于惯性质量(等效原理),1915 年底Einstein 说,可以把弯曲位形空间度规gμυ作为待求变量,并写出以下方程:

式中gμυ是迹为R的Ricci 张量,R是曲率标量,gμυ是时空度规张量。

虽然这个方程在主流物理界奉为圣物,笔者却不看好它,因为它是拼凑出来的[20]。如果听Riemann 的话,Einstein 就应该像Newton 那样,在实验的基础上建立理论(J.Maxwell 建立电磁场理论也是这样做的)。Einstein 认为依靠数学就能建立理论,获得EGFE 有明显的假设和拼凑的痕迹。尽管参考了Newton,还有Mach,如何表达“引力使时空弯曲”(或说“时空弯曲造成了引力”)仍是根本性的待决问题。只有找到度规场分布的真实规律,才能写出EGFE 的左半部分。然而物理学实验从未提供过显示引力几何化的(只有Riemann 几何才能表现的)知识和规律,Einstein 即大胆地决定这其实是猜测和拼凑。

必须明白,EGFE中的引力场度规gμυ并非由几何决定,而是由物理(包括经验规律)所决定。因为gμυ描写的是引力势的时空分布。不是时空几何决定物理规律,而是相反。李惕碚对此有清楚的认识[4],与我们强调的观点一致。因此,作为数学家(微分几何专家)的Riemann并未教导Einstein取消作用力。

美国物理学家Kip Thorne 当然是相对论的坚定拥护者,但是连他都讲:“人类对时空弯曲不甚了解,也没有相关的实验和观测数据”[21];这说法与本文对EGFE建立过程的批评是一致的。

5 GR 的引力几何化和中国科学家对时空弯曲的批评

20 世纪前20 年Einstein 迅速崛起并把相对论推向世界,最后20年却是中国老一辈物理学家总结和阐述其对相对论的研究心得的时期。例如胡宁和周培源,他们同为北京大学物理教授,也都研究GR。无可怀疑,他们都注意到GR 把引力几何化。胡宁先生在1997年去世前写出若干原稿,2000年由其后人出版了《广义相对论和引力场理论》一书[22]。周培源先生则于1982 年发表论文,题为“论Einstein 引力理论中坐标的物理意义和场方程的解”[23]。胡宁肯定注意到周的论文,但却在其书中未提起过,其原因估计是不太同意周的论断。这两位物理学家总体上都相信GR,但周却有“离经叛道”的倾向,这是他们不同的地方。按照彭桓武的说法[24]:“周先生提倡谐和条件为物理条件而背景时空仍为Minkowski 时空,其对我的影响就比对胡宁先生的影响要大”[24];这就暗示了周、胡二人的分歧。

胡宁说,时空是物质形式存在的形式,这个几何形式本身并非物质;GR 方程中有时空的曲率张量,它代表了4维空间弯曲,因而引力场是时空几何性质,容易造成对引力场物质性的否定。胡宁认为引力场仍是物质场,几何化观点不应强调。他这样讲当然正确,但却不表明GR 的核心思想不是引力几何化。而且这些话像是读周的文章后帮Einstein 作答辩(胡宁不断强调等效原理比时空弯曲更重要)。周培源文章说:“本文联系引力势(它满足Einstein引力场方程)的边值条件指出坐标的物理意义;这样的程序可以用于求解Einstein 理论中普遍的引力问题。”然而,他却逻辑地走向了GR的反面,实际上指责了Einstein的核心思想——弯曲时空理论。在论文的最后周先生说,SR的Minkowski 时空也是Einstein 引力理论的运动学基础。Einstein 等用逐级逼近法求解场方程时,实际是用的Minkowski 时空。既然平直时空是近似求解法的运动学基础,它必能适用于场方程的严格求解。而且,平直时空和量子场论、规范场论一致。Descartes空间坐标和时间定义了一个Minkowski 时空,其中的EGFE 和谐和条件是物质的引力规律,Riemann 弯曲时空只不过是描写引力现象的数学语言。

笔者认为周培源实际上是对Einstein 作批评——既然运动学的背景时空仍为Minkowski 时空,其引力论中的坐标即物理时空的位置与时间。既然可在平直时空下求解场方程,应当认为Riemann 的弯曲时空不过是描写引力的数学语言,而非引力的本质。另外有一个情况值得注意:周先生在论文中说,Einstein 引力理论自发表以来并未解决很多问题,有的问题即使数学上有了解,它的物理意义并不清楚。这与我们在批评“LIGO发现引力波”的文章中所说“EGFE实际上是无用的东西”[22],见解是一致的。

在这里我们引述李惕碚[1,4]在批评时空弯曲方面的深刻见解。他指出:Einstein 错误地把对引力现象的数学描写当成实际变化。他说,既然物理规律不因时间、地点而变,时空应是均匀平直(不可扭曲)的。而且,在平直时空中水星轨道才有进动。实际上,每个行星都有自己的弯曲空间,也就是说弯曲的位形空间不等于弯曲时空。

李惕碚认为,质量按线性规律产生引力势,而GR却用Riemann 几何来表述引力规律,从而使Einstein落入由非线性张量分析织成的陷阱中。Einstein 并不了解运动质量的引力规律,算不出引力场,便把引力场表观复杂性转给时空背景,把物理困难甩给了数学家。宇宙非常均匀平坦,是存在绝对时间的惯性系,即Galileo 空间。但GR 却用弯曲时空陷阱处理宇宙学,并赋予一个反理性的大爆炸起源。至于引力波,弯曲时空不能产生引力波,自然也就探测不到它。

最后,李先生回到“时空是否弯曲”这个主题;他认为Einstein 的问题在于把描写引力场弯曲细节的GR 方程当作是引力规律的表达,造成用引力现象的几何描述代替对引力规律的探寻。把物理流形的弯曲归结为时空弯曲,把缺少运动质量引力规律的场方程冒称为GR引力方程。GR就是这样创立的。后来,Penrose 等证明GR 必然导致黑洞奇点和大爆炸奇点的存在;然而这既是非物理的又是反理性的。李惕碚说,GR 理论中因果关系颠倒,逻辑自洽性缺乏,实际上是坚持引力特殊的“引力霸权”。这样的东西竟在百多年里奉为西方科学的最高成就,十分令人惊奇。(以上的着重点均为笔者所加)。

Einstein 有何理由把引力理论等同时空理论,并声称“物质和运动使时空弯曲”?李惕碚认为,在GR中混淆引力和时空的原因恰是强等效原理(引力等价于惯性力);他的密封舱思想实验搞胡涂了他自己。总之,GR 中所谓弯曲时空其实都是“弯曲的位形空间”。

梅晓春研究员多年来不顾主流物理学家的歧视与压力,坚持对GR的研究和批评。随着时间的推移,他的分析深刻性不断提高。2015 年梅晓春[25]发表专著《第三时空理论与平直时空中的引力和宇宙学》,书名即表达了对所谓弯曲时空的反对。2021 年6 月,加拿大学术刊物《Physics Essays》刊登了梅晓春[3]的论文,其题目译成中文是“广义相对论的行星与光的运动方程的常数项的精确测量”;这篇文章的重要性在于,它用严格的推演证明Newton 理论方程的正确和Einstein GR理论方程的错误;论文说:

“在目前的广义相对论中,运动方程中的常数项应该取什么值,至今一直没有被认真地讨论。本文按照施瓦西度规和黎曼几何短程线方程严格证明,GR与时间有关的行星运动方程中常数项必须等于零。否则将GR 的运动方程做近似后,得到的Newton引力要改变它的基本形式,但这是不可能的。由于这个常数项不存在,GR 只能描述太阳系中天体的抛物线轨道运动,不可能描述椭圆和双曲线轨道运动。用GR计算水星近日点进动也没有意义。本文同时证明,GR 的光与时间无关的轨道方程与时间有关的运动方程是相互矛盾的。按照与时间无关的轨道方程计算,光在太阳引力场中的偏折角是1.75″。按照与时间有关的运动方程计算,光在太阳引力场中的偏折角是Newton引力理论预言值0.875″的数量级为10-5微小修正。同时光在太阳引力场中受排斥力的作用,偏折方向和GR 预言的方向相反。在地球上观察,太阳发出的光的波长是紫移,而不是红移,与实际观测不符。产生这个矛盾的原因在于,Einstein 假设光的运动满足ds=0,它还破坏了弯曲时空中短程线的唯一性。”

梅先生的论文证明广义相对论不能描写行星椭圆运动;他认为GR 的弯曲时空引力理论是依靠想象建立起来的,不可能与建立在经验基础上的Newton引力理论达到一致。引力的描述必须回到平直时空的动力学方式。事实上,当前天体物理学和宇宙学中遇到的重大困难,都是由引力的几何化描述引起的。由于弯曲时空引力理论,现代物理学中出现种种奇谈怪论,如时空扭曲、奇异性黑涧、白洞、虫洞、时间倒流、时空互换、宇宙加速膨胀,等等。再加上各种超弦和超膜理论,把现代物理学变成玄学、星象学和暗能量等怪论的大杂烩。

梅晓春对西方理论物理学的尖锐批评切中时弊,一针见血。类似地,在美国生活和工作的王令隽教授的抨击也是如此有力。他在《物理哲学文集(卷I)》中说[26]:

“根据对自然现象的无休止实验和工程实践,得到了时间和空间的概念。时间是一切运动的公共自变量,空间是一切运动的公共场地。时间和空间互相独立。时间是一维单向的,空间有三个自由度。时间和空间不随速度和加速度而变。物质既不能创生,也不会湮灭。任何物理量都不应无穷发散。光(电磁波)之间不存在万有引力,光线不会被引力弯曲;如此等等。根据这些科学原理和逻辑规则判断,就知道相对论不可能成立。”

这些话要言不繁,句句中的。有一个传说笔者不知是否真实——Einstein 曾对周培源讲:“将来推翻相对论的一定是中国人。”确实,中国人不仅聪明,而且讲求实际。王令隽还在2015 年发表长篇英文论文评论GR百年[27],这里只引这他的一个观点:

“所谓证实了GR 的3 个经典实验,都是拼凑数据来证明GR 预言的正确性的。最明显的是Pound 和Rebka 的引力红移实验,本来其结果与GR 相差4 倍;为了迎合GR,便想尽办法凑出与GR相符的结果。”

2014 年杨新铁教授注意到加拿大天文物理学者刘戈登的文章说:“我很欣慰能告慰中国著名物理学家、前北京大学校长周培源博士的在天之灵。他的直觉是:可以把Einstein 的引力场方程放到平直时空中求解,并赋予坐标以物理意义。在他生命的最后20年,和中国物理学界乃至世界物理学界进行了长期论战。可惜他没能找到他的直觉的理论根据,所以他的观点被物理学界所排斥。我找到了周博士直觉的理论基础。我的论文表明,周博士的直觉是正确的。我曾于1992年去北京求见周博士,可惜他当时病危住院抢救,未能如愿,十分可惜!”

Gordon Liu 即刘清涛;笔者联系了现在澳大利亚的刘先生,他发来2013 年的英文论文,题为“Riemann时空、de donder 条件和平直时空中的引力场”[28]。笔者阅后向他提了几个问题:“您似乎独立推导了平直时空的引力场方程,我称之为LGFE,我很感兴趣。但有如下问题:①请写出完整方程式,注明每个符号的意义。②说明此方程发表后是否被学界接受?今天您自己如何评价?③LGFE 的用途?(如:能否计算引力场强?能否用于航天?)④LGFE 比Einstein 方程(EGFE)有何优越性?⑤从LGFE 如何导出Newton方程?”

收到笔者的邮件后,刘先生作了长达9页的回复,题为“关于引力和时空的新观点”,实际上是一篇文章。此件谈了两个主要问题:(1)关于时空的新观点;(2)关于新的张量引力势理论;又给出了引力场方程的广义引力势张量形式。刘先生解释说,方程结构形式不变,但用广义引力势张量取代度规张量;这当中考虑了与EGFE 传统写法一致。此外还讨论了Newton近似问题。

然后,笔者请梅晓春研究员读了刘先生的2013年论文[27],他写了以下意见:

“刘清涛先生的文章已阅。他也是反对广义相对论把引力看成弯曲时空的,试图在平直时空的背景下解释引力理论。与李惕培先生的看法有点类似:承认GR 的数学公式,试图在平直时空背景下解释这套数学体系;但看法不如李先生深刻。他仍然接受广义相对性原理,李先生是不接受广义相对性原理的。

问题是,他没有办法彻底抛弃弯曲时空。虽然提出一套数学方法,想把引力看成物理场,但仍然只是形式上的东西,无法落实到具体问题。一到具体问题,比如推导行星运动方程的修正,就有可能回到GR。这是没有办法的事,如果不彻底否定GR 的数学体系,所有的改造都是这种结果。因此我认为他的改造是不成功的,也不可能成功。”

可见,梅先生是主张彻底推翻GR数学体系,否则引力研究不能回到正轨。认为想与Einstein 体系妥协没有出路,因为我们面临一场科学革命。但是刘先生回复说,他并不赞成Einstein的广义相对性原理;但他主张修改和发展相对论,不赞成推翻。

6 EGFE的无用性

关于引力的物理学,其实在GR 中只是时空的几何学。这种数学第一、物理第二的作法,其恶果集中体现在其核心方程EGFE 的身上。前已指出,EGFE的提出有太多的假定和推测。经常是预先设想了结果,设定一些假设后通过数学手段趋近和达到这一结果。总之,Einstein 引力场理论不是令人放心的可靠理论,它无法取代Newton 的理论。Newton 的经典引力理论是建立在Kepler 实验定律所包含的无数实验观测结果之上的,经过了几百年科学实验和工程实践的检验,并且继续在科学和工程中接受广泛的检验,从来没有一个例子证明Newton 万有引力定律的错误。相反,GR 从基本假设、理论框架、实验检验和实际应用都存在根本性的不自洽或者违背基本的物理事实。因此,说“广义相对论比Newton 引力理论更精确”是不对的。

Newton 引力理论中描述势场的是一个标量方程。Einstein 引力场方程是一个二阶张量方程,是包含6个独立微分方程的方程组;其复杂性非常大,其非线性非常强。10个独立的未知函数gμυ,描述gμυ随时空变化的40 个一阶导数、100 个二阶导数,复杂程度令人生畏。早就有人指出,这个EGFE是“即使数学天才也无法求解”的。说穿了,是根本无用的。EGFE不仅没有解析解;甚至没有求解的方法。如把边界条件的复杂考虑进去,求解就更困难。关于有高度非线性的原因,通常认为是由于物质(源)的能量、动量与时空曲率的相互影响,使EGFE 不仅是引力场方程也是物质(源)的运动方程。

勉强求解EGFE 要求满足一系列条件:①所处理对象结构简单,几何形状完全对称;②引力场强很小,满足弱场条件;③满足稳态条件(引力场与时间无关)。等等。实际条件下,是无法应用EGFE的。不妨看一下科学理论与蓬勃发展的航天、宇航的关系,GR真的是乏善可陈,或者说是负面关系。例如GR 不能处理在引力场中自由运动物体的规律;当火箭发射升空后,携带燃料逐步减少,不是一个恒定质量的运动体;弯曲时空理论处理粒子和物体运动成为不可能,EGFE 中的Tμυ不知怎么写,方程更无法求解。但在Newton力学中,处理这个问题却相当简单。

Einstein 将引力理论弄得如此复杂,人们有理由期待这种复杂化会带来新的发现。期待将一个标量方程扩展为二阶张量方程以后,会发现此前物理学界不知道的新的物理规律。然而这种复杂化并没有带来新的内容。除了(0,0)分量以外,Einstein 引力场张量方程中的其他分量的微分方程或导致时空度规的无穷大发散和时空翻转,这都与实际相脱离。

由于在线性近似条件下Einstein 引力场方程和Newton 万有引力定律一致,人们通常以为这就证实了Einstein 引力方程的正确。但这是错误的,要证明EGFF正确,必须证明它在一般情况下的正确性,必须证明在线性近似不适用的强场条件下Newton 定律是错的而Einstein 引力方程是正确的。但在实际上没有这种证明。

所谓线性场近似亦即弱场近似,无论求证“与Newton 的一致性”,或是预言“存在引力波”,走的都是这条路。除了弱场假设,还有稳态假设——略去所有的对时间的导数项;在这些条件下,硬是弄出一个与Newton 引力场方程(NGFE)一样的方程(∇2Φ=4πGρ)。这样搞法既不说明EGFF 正确,也不说明它有用。

1982 年周培源院士曾说Einstein 引力理论“自发表以来并未解决很多问题”;这是一种委婉的说法。直率的评语应为“GR 的核心EGFF 竟然是无用的东西”。在他之后,多位专家学者(如李惕碚、王令隽、梅晓春,以及笔者)表达的看法与周院士惊人地一致。相对论者会说,GR 的最大用途是宇宙学;但是李惕碚指出,GR 根本不能用于表述宇宙介质的运动”——一位研究宇宙学的专家就是这样直率地对GR 作了否定。现在我们再引用宋健院士(曾为中国科技界领导人之一、同时是航天专家)的看法,他指出[29]:“宇宙中布满了恒星和星系,按照GR 它们都能对时空弯曲作贡献;这对航天界和今后的宇航界是一个重大问题。如果空间是很弯曲的,充满了黑洞一类看不见的天体,到处是暗礁和陷阱,会给未来宇航造成困难甚至威胁,按星图制定的飞行计划都可疑。因此人们关心GR 的结论和推论究竟是否正确?由于有20 世纪90年代的航天观测和地面天文观测结果的支持,目前大多数天文学家和宇宙学家都倾向于认为宇宙是平坦的,至少在大尺度上是如此。这是美国航天局(NASA)宣布宇宙背景探测卫星COBE 的探测成功是1992 年的重大成就的主要原因。近年所有的观测都支持‘宇宙基本上是平坦的’这一结论,这对未来的宇航工作者是大喜讯,增强了人们未来从事宇航事业的信心。”(着重点为笔者所加)。

7 引力波真的存在吗?

1916年Einstein 考 虑 过 引 力 波(gravitational waves)的问题,既然电磁场对应地有电磁波,引力场是否也有引力波?但他说计算表明引力波没有能量,不是真实的波,而是一种表观波。1918年他再次论述引力波[18],给出引力辐射与引力系统的4 极矩关系公式。Einstein 用推迟势(retarded potential)解近似的引力场方程,然后论述了平面引力波和力学体系的引力波辐射。1937年Einstein和Rosen[30]发表论文,提出柱面引力波解,认为是引力场方程的第1个严格的辐射解。然而科学界不认同这篇论文,论文距离波源远区的引力波应为球面波;但据1927年的Birkhoff 定理,真空球对称度规(引力场)一定是静态的,亦即真空中不可能存在严格的对称引力波。1937年的论文仍然说引力波不能传输能量。Einstein 在其晚年仍对引力波没有信心,曾说“如果你问我究竟有没有引力波,我的回答是不知道。”

尽管GR 创立者表明了态度,国际主流物理界不以为意,仍积极开展研究。20 世纪80年代,美国投巨资建设激光干涉引力波天文台(LIGO)。直到2015年,据说收到了引力波信号。引力波的事情非常哗众取宠,有分析的必要。

EGFE是一个二阶张量偏微分方程,非线性很强。把一个高度非线性的方程强行改变为线性是不合理的,然而Einstein就这样做了。否则,一个无解的方程就等于完全无用,这是他绝不会接受的。不仅如此,最好像电磁场理论导出电磁波那样,从GR 导出引力波来;所以就进行近似化处理,以求达到既定目标。

由于在EGFE 中Rμυ是gμυ及其一阶、二阶微分的非线性函数,造成它不能有波动的周期解的事实。对此,相对论学者如S.Weinberg[31]是很清楚的。但他担心由此导致“对引力的理解存在根本缺陷”,说穿了就是怕人们失去对GR的信任,因此又说“在电动力学中也有出现非线性的情况”。但在电磁场与电磁波理论中,由场论(Maxwell 方程组)在有旋场情况下是直接由场方程导出精确的波方程,不需要任何近似处理来线性化;对此,怎能用“电动力学中也有”某个非线性问题来替导出GR引力波的过程辩护?

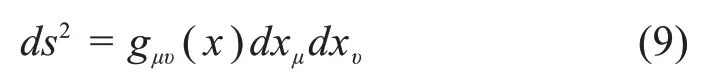

我们知道,GR 用度规张量描述“弯曲时空”,弧元的基本形式为

而GR 的通过引力场方程求度规张量gμυ的具体形式。但非线性偏微分方程不可能有波动的周期解。也就是说,Einstein 如坚持引力场方程正确,就不会有引力波了。

然而正像相对论(SR、GR)中许多情形一样,明显的是预定结果在先,推导只是为获得该结果而实施的步骤。所谓近似处理,先将度规gμυ写成:

问题是,GR 正是由于存在高阶修正项,才被认为比NGFE 优越。如果没有高阶项,GR 就什么也不是了。因此,实际上整个作法是无视事实(严格按照GR运动方程就没有引力波),人为地炮制“有引力波”的理论结果。

而且,时至今日仍然有人说“引力波像电磁波”,这是荒唐的想法。引力相互作用和电磁相互作用是两种独立的、不同的物理作用,为何非要把它们扯在一起甚至相互等同?!在Einstein 搞相对论的年代(1905-1918),电磁理论已非常成熟。研究引力场理论时借鉴电磁场理论,这无可非议。但如过分照抄照搬,就会走到荒谬的地步。就算我们走电磁场理论的逻辑,如认定引力波存在,那么要先证明引力场是旋量场。我们认为Newton 万有引力定律与Coulomb 静电力定律的相似已证明引力场是静态场,而引力和静电力都以超光速传播的事实进一步证明了这点。引力场既然是静态的无旋场,是不会有引力波的。

2016年2月11日美国激光干涉引力波天文台(LIGO)宣布[32,33]它于2015年9月14日探测到引力波,说这是“两个黑洞合并”造成的,收到的波形与GR 的预测一致。以后又有几次宣布,例如2017年10月16日说已第5次探测到引力波[34,35];而这是由于“两个中子星的合并”。2017年10月3日Nobel奖委员会宣布,LIGO 的3位美国科学家(K.Thorne 是其中之一)获得当年的Nobel 物理奖。然而一直有不同国家(德国、巴西、英国、丹麦、中国)的科学家提出质疑,认为LIGO不可能探测到引力波,甚至向Nobel 奖委员会发电子邮件,详述他们的反对理由。

回顾过去,1887年德国物理学家H.Hertz 用实验证明了电磁波存在,从而证实了J.Maxwell 的理论预言。在20 世纪电磁波得到了广泛的应用,极大地改变了人类的生活。因此,处于21 世纪的今天,如果能发现另一种全新的波动形式(例如引力波),那是一件了不起的大事,应当热烈欢迎。但是,这种发现必须是可靠的,要经得起实践的检验。然而被大肆宣传的“美国LIGO 发现引力波”,并不能满足这些基本要求。

英国科学刊物《New Scientist》于2018年11月3日出版的一期上,刊登了一篇文章“Wave goodbye?Doubts are being raised about 2015′s breakthrough gravitational waves discovery”(与波再见?关于2015年的突破性引力波发现,怀疑升高)。文章说,丹麦Copenhagen 的玻尔物理研究所(Niels Bohr Institute)的一个团队对噪声影响等作研究的结论是:“the decisions made during the LIGO analysis are opaque at best and probably wrong.”(根据LIGO分析而作的判断,往最好说也是愚笨的,甚至可能是错误的)。12月4日,宋健院士给笔者写了一封短信,指出“《New Scientist》文章质疑LIGO 2016年发现的重力波;但在2017年10月3位中国科学家(梅晓春、黄志洵、胡素辉)合写的一篇评论[36],内容与此文大多重合。可见质疑者并非仅你们三人。”其实笔者在2017年即有一篇长文章[37],可能宋健院士未注意到。

LIGO 团队内部也一直有人认为“发现引力波”之说不可靠。2011年3月LIGO 曾在加州某地开会,“检查已有的发现证据,审查论文草稿,投票决定是否向期刊投稿。”现场有300 多人,另有上百人通过网络远程参与。长时间讨论后人们通过了论文草稿;有人打开了香槟。但当时的实验室主任Jay Marx 走上讲台宣布:“半年来的工作只是一场闹剧”。因此,如果不是这位有良知的科学家的制止,LIGO 会比后来的宣布提前5年。如果我们回顾历史,晚年的Einstein也不认同引力波的存在。他说:“If you ask me whether there are gravitational waves or not, I must answer that I do not know。”[38]

8 引力传播速度是超光速

Einstein引力波理论的核心思想是,物质决定时空曲率,而变化的时空曲率造成引力辐射,它叠加在静态时空之上形成为动态时空曲率变化;而引力辐射功率是取决于运动物质的质量4极矩对时间的3次微商。从根本上讲,GR不认为引力是力;但是又不断模仿电磁作用理论中的概念,诸如平面波、柱面波、球面波、推迟势、场方程、波方程等等;甚至连“作用速度”都要从电磁理论中“借用”——电磁作用传递速度是光速c,那么,引力传递速度及引力波波速也是光速c!。

1905年Einstein 提出SR,时年25岁。SR 中有一个结论说:“velocities greater than that of light have no possibitity of existence”(超过光的速度不可能存在)。宋健院士说,不能把这句话当作科学定律,因为没有实验根据[39]。林金院士则说,当火箭竖立在发射台上,舱内的宇航员观察到轴向加速度表读数为1g,就知道自己静止在发射台上。当火箭起飞,加速度表不断变化,宇航员据此计算出准确的导航参数。宇航员除了精确化对时间的描述为运动钟固有时间,其他理解类同于Newton 力学第二定律。宇航员建立了自主描述火箭运动的动力学过程,修正了自主惯性导航的理论基础。只要开发出新型动力源,宇宙航行的速度不存在上限[40]。除了航天专家们的论述,笔者近年来的两本大书[41,42],也可证明Einstein的说法是错误的。

其实,早在1911年,即SR 红极一时、GR 尚未问世时,德国物理学家R.Lämmel 教授曾当面告诉Einstein:“有的东西比光快——万有引力”[43];但这位SR创始人听不进去,因为他的SR已公布6年,不能改口。类似的话在1913年也由M.Born 当面跟Einstein 说过。在这里我们将细致地讲述这个引力速度问题,因为我们发现竟有知名物理学家对此模糊不清。首先要指出,在某些文献中,把引力速度(speed of gravity)与引力波速度(speed of gravitational waves)混为一谈。这是不对的,因前者指引力作用的传播速度,后者是引力波(如果存在)的固有波速。对于持“没有引力波”观点的学者(包括笔者),后一问题根本不存在;但前者仍是需要计算和测量的问题。换言之,在1916—1918年间Einstein 提出引力波理论之前,没有人考虑“引力波波速”问题,但却早就有人思考和讨论“引力作用传播速度”问题。

从17 世纪到20 世纪,3位前辈科学家都认为引力传播速度远大于光速(vG»c),他们是I.Newton(1642-1727)、P. Laplace(1749-1827)、A. Eddington(1882-1944)。这是因为如引力以有限速度c传播,将有扭矩作用于行星,则绕太阳运行的行星将变得不稳定。认识到这点是重要的,引力速度如为光速c就太“慢”了,因而是不可能的。先看Newton,对他1687年发表的万有引力理论而言,光速是一个太小的数值。Newton 的著作没有正面讨论引力传播的速度,但他认为引力作用是即时发生的,即引力速度vG=∞,后人称为超距作用。他知道太阳的光线到达地球要好几分钟;但太阳引力作用于地球,这个过程绝不会花费几分钟的时间。对Newton 而言,支配天体运行的引力,和太阳等光源发出的光,两者属于不同的体系,没有必然的联系。因而,Newton 绝不会认为“引力传播速度就是光的传播速度”。

法国数学家、天文学家P.Laplace[44]于1805年通过分析月球运动得出vG≥7×106c;1810年根据潮汐造成太阳系行星轨道不稳定的长期影响断定vG≥108c;后来Laplace 又说引力传播速度可能是光是的几百倍。因此可以说Laplace是超光速研究真正的先行者。

英国剑桥大学教授、天文台台长A.Eddington 曾是相对论的热情支持者,但在1920年他指出[45]:如果太阳从现在位置S 吸引木星,而木星从它的现处位置J吸引太阳,两引力处在同一直线上并且平衡;但如太阳从它先前的位置S′吸引木星,而木星从它先前的位置J′吸引太阳,两力的歧异产生力偶,趋向于增加系统的角动量,并且是累积的,将迅速引起运动周期的变化,不符合引力作用速度是光速的观点。总之,如天体间的引力以有限速度传播,运行轨道是不稳定的。进一步,Eddington 根据对水星近日点进动的讨论断定引力速度vG»c;根据日蚀全盛时比日、月成直线时超前断定vG≥20c。

20世纪末T.Flandern发表了关于引力速度的研究文章[8],引起广泛关注。在回顾了Eddington的工作之后他指出,对太阳(S)—地球(E)体系而言,如果太阳产生的引力是以光速向外传播,那么当引力走过日地间距而到达地球时,后者已前移了与8.3 min 相应的距离。这样一来,太阳对地球的吸引同地球对太阳的吸引就不在同一条直线上了。这些错行力(misaligned forces)的效应是使得绕太阳运行的星体轨道半径增大,在1200年内地球对太阳的距离将加倍。但在实际上,地球轨道是稳定的;故可判断“引力传播速度远大于光速”。他的工作得到两个结果:使用地球轨道数据作计算时得vG≥109c;使用脉冲星(PSR1534+12)的数据作计算时得到vG≥2×1010c。

近年来中国科学工作者认识到测量引力速度的重要性并进行了研究。例如2011年朱寅[46]的英文论文题为“引力速度的测量”,其中说:“根据引力场和电磁场中的Liènard -Wiechert 势,显示出引力场的传播速度可由比较测得的引力速度和测得的Coulomb 力速度而测量出来”。在2007~2011年,R.Smirnov-Rueda 等发表3 篇论文,声称他们测量到电磁相互作用速度(指Coulomb 力场传播速度)远大于光速,论文发表在《Appl Phys A》和《Europhy Lett》上。加之在同一时期国际上发现量子纠缠态传播是超光速的;而且已经正式承认,量子纠缠是一种true monlocal;承认量子通信是可以超光速[47]。这些情况对朱寅会有影响,导致他在2013年通过太阳对同步卫星轨道的挠动,观察到引力速度远大于光速。2014年朱寅[48]在预印本网站上发表了系统、全面的英文文章,题目仍为“引力速度的测量”,其摘要说:“引力速度是重要的宇宙常数,但尚未由直接的实验观测而获得,其解释也相互矛盾。本文给出:引力场相互作用和传播可由比较引力速度测量和Coulomb 力测量而得到。提出了测量引力和Coulomb 力速度的方法。依据卫星运动观测到引力速度大于真空中速度c,由这个观测和近来的实验研究了电场和引力场结构”。

朱寅2013年通过太阳对同步地球卫星轨道的扰动计算证明了引力速度远大于光速;在2014年提出了在实验室中用原子干涉仪测量引力速度的方法;过去科学界已用该仪器测量了引力常数G。他设想把原子干涉仪与天文观察相结合。他说:“我们如果在实验室测量到引力速度,将是一个历史性的结果”。但他也认为当今的物理界对超光速的接受是存在问题的,因为这与相对论矛盾。

9 相对论与量子理论有根本性矛盾

通常称相对论(SR、GR)和量子力学(QM)是20世纪两个最重要的科学理论;然而两者的关系一直紧张。1998年联合国教科文组织曾发表《世界科学发展报告》,前言部分题为“科学的未来是什么”,其中有一段话说:“相对论和量子力学理论是20世纪的两大学术成就,遗憾的是这两个理论迄今被证明是互相对立的。这是一个严的重问题”。两种科学思想的分岐竞写入了联合国的文件,是很少见的。

众所周知,1926年上半年E.Schrödinger创造了QM的波动力学,其核心是描述微观粒子体系运动变化规律的QM基本运动方程——Schrödinger方程(SE)[49]。M.Planck认为该方程奠定了量子力学的基础,如同Newton、Lagrange和Hamilton创立的方程在经典力学中的作用一样。必须指出,SE的推导是从Newton力学出发的;这一事实让一些相对论者不舒服,因此坚持说SE“适用于低速情况(粒子速度v«c)”。但他们错了——光纤技术的发展,在理论上依靠SE的支持,而光纤中的光子以光速(c)运动,根本不是什么低速情形[50]。相对论者怕SR、GR有朝一日被否定,因此坚持“平分天下”:宏观、高速现象由相对论管,微观、低速现象由量子理论管。但许多事实表明量子理论用在宏观方面同样有效,这又作何解释呢?!

一些物理学家说,SR与QM的融合早已在量子场论(QFT)中解决,典型例子就是Dirac在1928年关于量子波动方程(DE)的推导及应用上的成功。我们的观点是,上述说法不仅错误,而且多年来造成了误导。关于DE它的推导虽非像SE那样直接从Newton力学出发,但也不是真正使用了SR的时空观和世界观。DE推导源于有关质量的两个方程——质能关系式和质速关系式,但它们均可由相对论出现前的经典物理推出;并且质能关系式在1900年即由H.Poincarè提出,质速关系式在1904年由H.Lorentz提出;因此,实际上DE的推导并非从相对论出发。既然DE与SR并无必然的联系,说它“代表SR与QM的结合”即不可接受。

在这种情况下,有什么理由再说“Dirac 方程代表着相对论性量子力学的建立”?实际上,深入的分析已证明SR 与QM 是对立的理论体系,Einstein 本人确实是“终生不渝”地反对量子力学。这样一来,Weinberg 所谓“能使量子力学与相对论相容的唯一理论是量子场论(QFT)”,也就成了空话。

Dirac在31岁时的Nobel讲演词,流露出欣慰和得意[51]——认为自己解决了Schrödinger 没有做、Klein和Gordon 没做好的问题,即“在相对论指导下导出微观粒子波方程”。但到了后来,虽然在1964年(62岁)时仍有“SR 主导、QM 是从属”的意味,但已明确地指出,“建立相对论性量子力学有不可克服的困难”[52]。在1978年(76岁)他表现出强烈的困惑和不满:从根本上不再着迷于“相对论与量子力学的一致和协调”;不再认为量子电动力学(QED)是好理论;呼吁物理学界作“真正的大变革”[53]。

总之,晚年Dirac 不再迷恋相对论,而是逐步拉开距离。这突出表现在对QFT 和QED 的贬低。他说,包括量子电动力学在内的QFT的成功“极为有限”,根本不足以描述自然界。

量子场论(QFT)的提出和成型是1927年以后的事,经历了数十年,其时物理界已普遍接受相对论作为指导性理论。一直以来人们认为QM和QFT都应遵循相对论要求,这种看法直到1982年(Aspect实验成功)才发生改变——著名物理学家J.Bell(以及其他人)在1985年公开批评Einstein的观点,强力支持QM,又建议物理思想应该“回到Einstein之前”。但这时已有了成型的基本粒子物理学,它对于一些根本性问题——例如微观粒子的相互作用是否真正具有Lorentz变换(LT)不变性,没有再作研究。然而,中国科学家梅晓春作了思考,用严肃认真的分析和计算,说明LT变换不变性在粒子物理作用过程中可能并不存在,指出QFT有根本性问题;SR中的相对性原理不成立。

20 世纪20 至30年代爆发了一场关于QM 的大辩论,它是Einstein 挑起的。Einstein 很早就从QM 的崛起预见到了相对论的危机,并开始应对。众所周知,W.Heisenberg 荣获1932年Nobel物理学奖是由于他提出了矩阵力学和不确定性原理,这对QM 的建立非常重要。但是,Einstein 对QM 持反对态度;这在1926年开始显露,而在1935年达到顶点,其时他与B.Podolsky,N.Rosen发表了EPR论文[54]。此文中的局域性原则与SR对应;对于一个分离系统(I和Ⅱ)而言,二者之间不可能存在超距效应。N.Bohr 对EPR 论文作了反驳[55],指出不确定性原理对I和II的影响——当测量I时Ⅱ会有反应,这与它们之间的距离无关。当然,上述讨论均是针对微观粒子的。

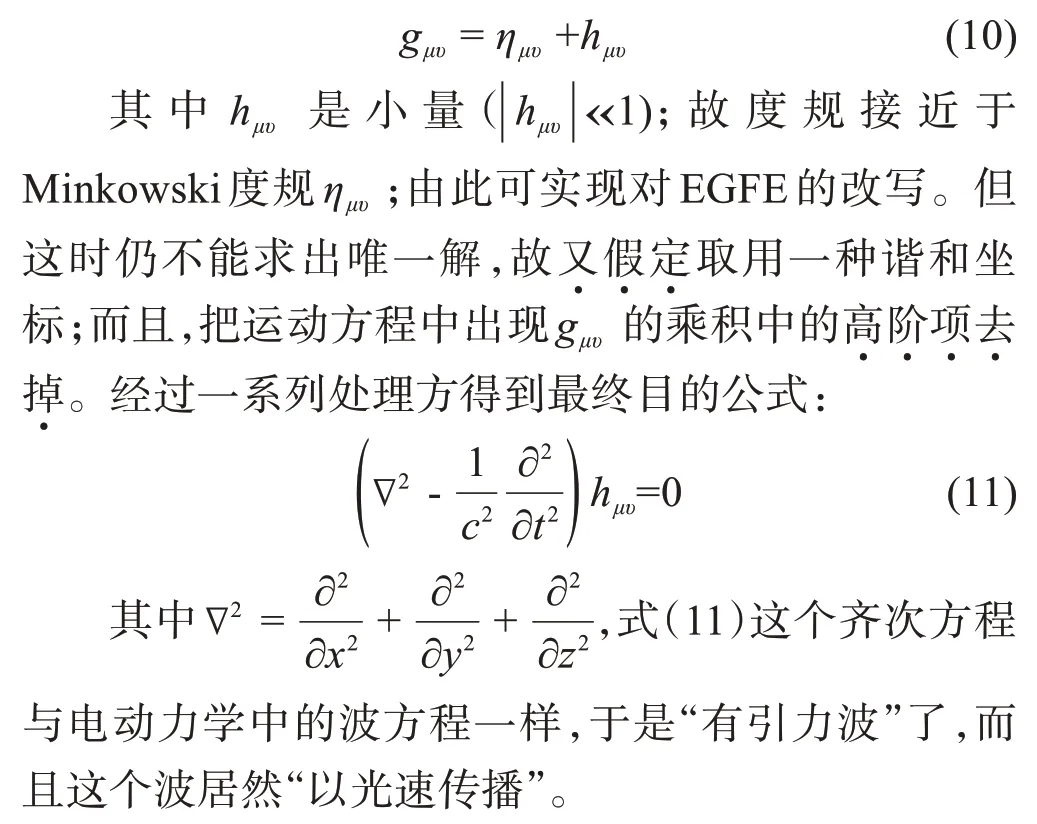

笔者将量子力学大辩论的情况加以整理,罗列如表1;表1 只是给出部分矛盾与分歧(实际上比这些更多)。可以看出,相对论中局域描述方式与QM 中粒子波动性不相容,与QM 中允许粒子转化也不相容。在粒子物理学中,非相对论QM 是逻辑自洽的单粒子理论,然而相对论QM 的前提在逻辑上是不自洽的,难于像SE 那样作为单粒子运动方程。那么相对论的局域实在论(locally reality)是什么意思?它包含两个方面:物理实在论和相对论性局域因果律。但量子理论在本质上是空间非局域的理论。

表1 相对论与力学的分歧

在表1 中提到纠缠态(entangle states),但这个词是后来(60-80年代)才有的。但是EPR 论文涉及的就是一个纠缠问题。在漫长的时间里,科学家一直对似乎违背物理学定律的“量子纠缠”现象百思不得其解。该现象表明亚原子粒子对能够以一种超越时间和空间的方式隐秘地联系在一起。“量子纠缠”描述的是一个亚原子粒子的状态如何影响另一个亚原子粒子的状态,不管它们相距多么遥远。这冒犯了Einstein,因为在空间的两个点之间以比光速更快的速度传递信息被认为是不可能的。EPR 论文体现了Einstein 的局域性思想,是在他56岁时最大限度地运用其智慧给量子力学以他所希望的沉重打击。1927年Heisenberg不确定性原理的出现使Einstein 震惊,但他认为:EPR论文可以驳倒该原理并证明QM 不完善。后来的情况充分证明Einstein 错了。一位在欧洲核子研究中心(CERN)工作的科学家John Bell原来坚定地支持Einstein、相信物理实在性和局域性。他认为是某种隐变量(hiden variables)造成了QM 中神秘的超距作用。实际上可以构造一个理论上的不等式(粒子观测结果必定遵循该式),从而证实EPR 论文所说的QM 不完备性。Bell的分析建筑在Bohm 的自旋相关方案及隐变量理论的基础上[56]。我们现在免去数学分析,仅强调指出:Bell不等式与QM 不一致。Bell定理是说,一个隐变量理论不能重现QM 的全部预言。但情况究竟如何,必须由实验来确定。突破是由于法国物理学家Alain Aspect 的精确实验。Aspect 领导完成的实验以高精度证明结果大大违反Bell不等式[57],而与量子力学的预言极为一致。Bell 不等式被精确实验证明不成立,意味着EPR 论文错了,而QM 是正确的。这件事对物理界如同地震,从而打开了量子信息学研究的大门。John Bell的名字进入了科学史,他的不等式被誉为“人类历史上最伟大的科学发现之一”。Bell的原意是要以更深刻的理论来呼应EPR,事态却走向了反面。Einstein 用来否定量子力学完备性的EPR 思维,反而成了证明量子理论完备性的科学思想。进入21世纪后,量子通信大发展[58],量子雷达开始起步[59]。

SR 与QM 二者水火不相容,已经很清楚了。GR与QM 关系,矛盾更严重。这是因为GR 的几何特性,故它也叫Geometrodynamics(几何动力学);如此称呼虽然贴切但却对相对论没有好处。GR 把引力几何化,以曲面为背景,这与QM格格不入。对QM来说把重要的作用力(引力)描写成时空弯曲的表象是不可接受的,在QM 中没有几何学语言的地位。因此,笔者认为,“物理几何是一家”的诗化表达没有意义。为了深入说明GR 存在的问题,我们再指出以下两个例子。其一,1959—1961年发现了Aharonov-Bohm 效应。在引力场中会不会有AB 效应的情况?回答是,由于引力势与静电势在形式上相似,也存在引力势差引起的量子干涉效应,这在1975年就用中子技术观察到了。这对相对论很不利,因为这方面的实验证据引起了对等效原理的怀疑,而该原理是引力几何化的基础。在QM 的方程中,惯性质量m总是出现在分母,而引力势能中的引力质量总是出现在分子;即使这两者相等,它们也不能相消。也就是说,轨道可以与质量无关,干涉效应却一定与质量有关。因此可以说,作为引力几何化基础的等效原理与量子理论不相容。

另一个例子是曾经风行一时、终于无声无息的弦论,它说物质的构成不是由于基本的粒子,而是由于一个个微小的弦(string)。弦论认为GR 理论即使不能真的和量子理论相结合,至少能相容。但超弦理论预言时空中存在额外的空间维,例如其基本方程有10个时空维度,其中4个是人们所熟悉的平直时空,另6个是高度空间弯曲的。这很不可信,也无法用实验证明。弦论的式微是必然的,称它为“超越GR 的理论”没有意义。

K.Thorne 承认[21],到1957年,相对论和量子理论在本质上的分歧变得越来越明显;尤其在强引力、强量力效应时,它们做出不同的预测。LIGO 的创始人Thorne是能够讲真话的,相对论和量子理论的无法相容已经很清楚了。

10 漏洞百出因而到处打补钉的相对论

经过百多年的宣传,以及大学中相对论课程的开设,Einstein 一直是高踞神坛之上的人物。为什么有不少人开始时虔诚地学习相对论,以后却产生怀疑,甚至走上了反对相对论的道路?Einstein 本人难辞其咎。他的理论经常是说法多变,为了维护某些“原理”又随时抛弃另外一些东西,让人很不舒服。例如他在创立SR时断然否定了以太,在搞GR时又觉得空间中不能啥都没有,还是要保留以太,他称之为“广义相对论以太(ether of GR)。”又如,他咬定牙关说引力波以光速c传播,引力传播速度也是光速;虽然德国物理学家Lämmel(在1911年)、Born(在1913年)当面告诉Einstein,万有引力的传播速度大于光速,但SR 摆在那里已多年,光速极限原理还要维护。因此,即使他内心意识到Lämmel 和Born 说得对,他也不能改口。至于后来者,一哄而起、人云亦云,所以本来荒谬的东西,竟在无数物理学文献和教科书中按照Einstein 的口径记录下来。

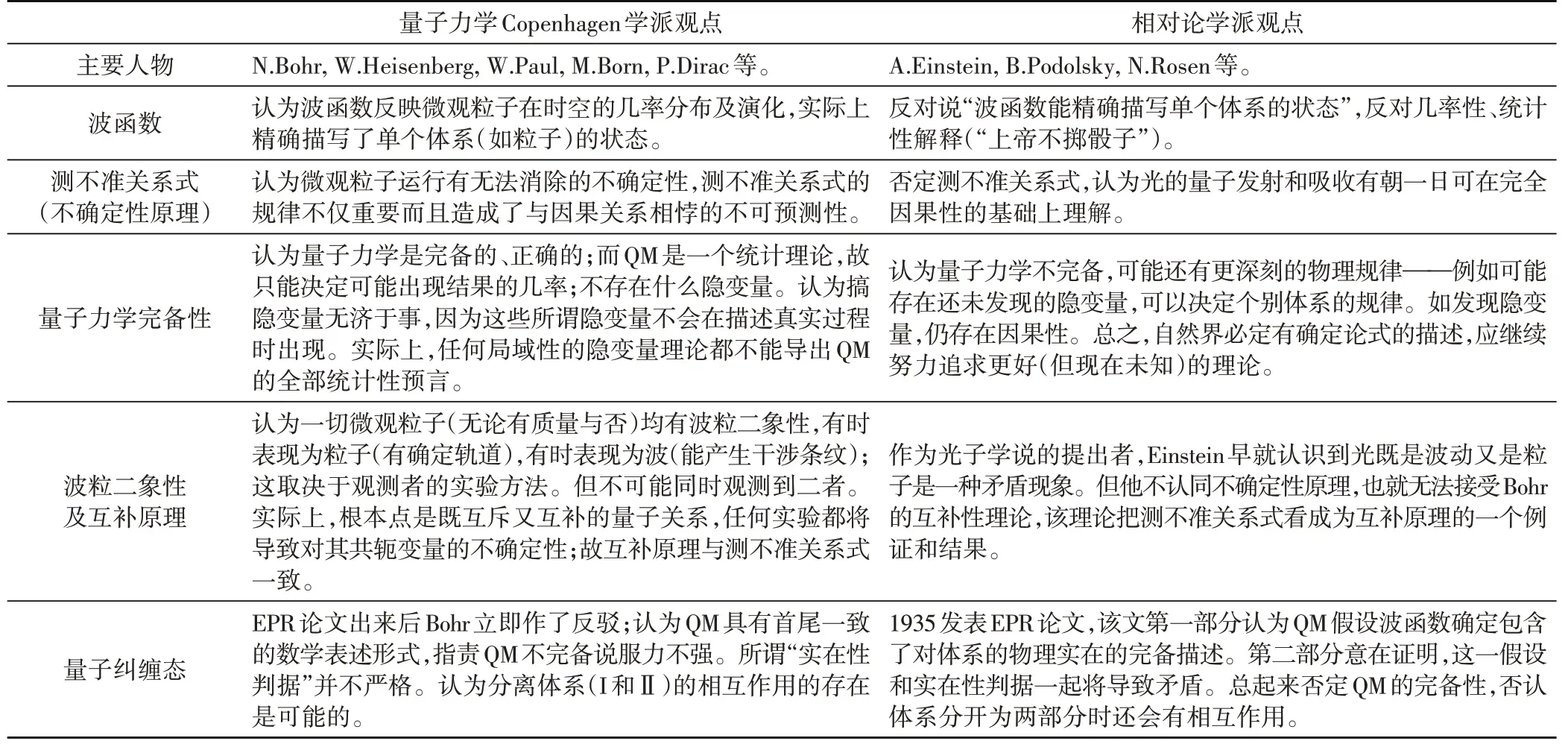

Einstein 搞相对论,常有前后矛盾、说话不算话的情况。在完成GR 之后,Einstein 从总体上仍然维护SR,把GR 说成是SR 的发展。但另一方面,当二者有矛盾时,他也会为了GR 而抛弃SR 的某些重要原则。笔者注意到,在讨论引力势对光速的影响时,就出现这种情况。

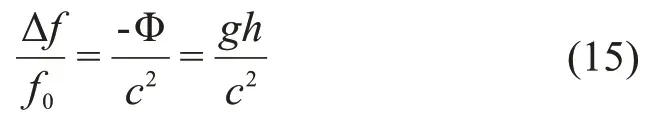

前面说到,Einstein 早在1911年就认为引力会使光线偏折,而后来却把这作为1915年GR 理论的推论。查阅他的1911年论文,我们发现在分析过程中Einstein 还提出了光速受引力势的影响时会减小的计算公式。他把gh作为引力势的大小(g是重力加速度,h是距离)。分析路线为:能量→频率→时间→光速,分析的物理框架是太阳光射向地球。设到达光的频率为f,则有:

式中Φ 是太阳与地球间的引力势差(的负值),f0是阳光(出发时的)频率。Einstein 认为这将导致光谱上的红移。从时间推速度,设c0为原点上的光速,c是引力势为Φ的某点的光速,则得:

这时Einstein 说,光速不变性原理在此理论中不成立。众所周知该原理是SR 的重要基础之一,但SR的创始人毫不犹豫地将其抛弃。

引力红移后来被列为GR的实验检验之一。在其他理论著作中的表达,和上述情况相同。取:

由式(12)-式(14)可得:

故引力红移的说法,在GR 提出的4年前就有了。我们已经说过,引力势的概念可疑。但有一些著作强调,Einstein 的引力红移其频率变化“已被实验证明”。有的书甚至说,早在1907年Einstein 即根据等效原理预言了这种现象。这真是“天才”啊,距离GR 问世还要再等8年呢!

物理学家陈绍光曾在2004年的著作中批评Einstein[60],说他由于怕破坏光速不变原理而不敢正视引力场对光传播的影响。有时Einstein 是使用了Newton 理论作推导,冒称用GR 作推导。诸如此类,拆东墙补西墙;否定Newton的同时又利用Newton,笔者认为这些作法是违反学术道德的行为;其目的是为了掩盖相对论的内在逻辑矛盾。

11 结束语

本文从理论层面对GR的提出和后来的情况作综合分析,并把GR 与Newton 力学(NM)、量子力学(QM)相比较。得出的结论是GR 并不正确,而且无用,造成误导。得出这一结论虽令人遗憾,却有充分理由。GR 越来越多地以一些假设,一些从未被实证观察的东西作为自己的论据:黑洞、引力波、大爆炸宇宙学、暴涨、暗物质和暗能量等就是其中最令人震惊的一些例子。没有这些东西,我们就会发现,在实际的天文学观测和GR理论的预言之间存在着直接的矛盾。这种不断求助于新的假设来填补理论与现实之间鸿沟的做法,在物理学的任何其他领域中都是不可能被接受的。更重要的是,GR 理论从来没有任何量化的预言得到过实际观测的验证。该理论捍卫者们所宣称的成功,统统归功于它擅长在事后迎合实际观测的结果。它不断地在增补替理论漏洞打补钉的论点,就像中世纪时Ptolémée 的地心说总是需要借助本轮和均轮来自圆其说一样。GR 使宇宙学陷入混乱,其间又伴随着变了味的Nobel 物理学奖。限于篇幅,有许多内容无法写进本文,请读者见谅。