英国高校创业教育的发展历程与特征

2022-04-29马永霞孟尚尚

马永霞,孟尚尚

(北京理工大学 人文与社会科学学院,北京 100081)

我国创新创业教育发展已历经三十余年,在政府大力支持、高校积极鼓励的环境下,逐渐形成了较为完善的教学模式与人才培养模式。但从长期数据来看,我国创新创业活动与创新创业人才培养仍存在较大进步空间。据《全球创业观察 2019/2020 全球报告》显示,2015 年至今,我国早期创业活动指数(TEA)整体呈下降趋势。其中,2019 年我国TEA 指数仅为8.7,排名35/50,我国成年人参与创业活动指数(EEA)仅为 0.2,排名 47/50[1]。作为培养创新创业人才的重要平台,我国高校仍在人才培养目标、教学模式和校园文化建设等方面存在不足之处,缺乏行之有效的创新创业知识获取途径已成为制约人才创新创业能力提升的重要原因之一。英国是较早开展创业活动的国家,其社会创业活跃度处于较高水平。近几年,有数据显示,英国的早期创业活动指数和成年人参与创业活动指数的数值及排名始终呈上升趋势[1]。本文集中论述英国创业教育的发展历程及主要特点,以期为推动我国高校创新创业教育发展提供借鉴。

一、英国创业教育的发展历程

(一)萌芽期:18 世纪早期至20 世纪中期

长期以来,英国高校内部传承着一个传统观念,认为高等教育机构是享受公共资助的非营利组织,其功能是进一步探索社会并为社会创造知识财富,而将其商业化是不道德的(ethically dubious)[2]。传统文化对商业文化的“认知失衡”导致英国创业教育的发展倍受掣肘。英国“保守主义”认为高校的教学活动应当聚焦于“对高深知识的探索和追求”;同样,英国“绅士文化”认为,以创业教育为首的商业文化将导致学术研究的“堕落”。受当时的社会文化影响,大环境中充斥着对财富的不满、对企业的不信任等问题[3]。18 世纪60 年代,英国自由党与保守党在高等教育领域掀起了批判性斗争,英国高校坚守百年的传统观念开始动摇。经历了百年漫长的学术革命,在保守主义、资本主义和教育研究者三方长期对抗的作用下,20 世纪20 年代英国高校培养了第一批经济学和工商管理专业毕业生,逐渐拉开了创业教育进入英国高等教育发展道路的帷幔。

(二)兴起期:20 世纪中期至20 世纪末

英国高校开展创业教育既是对民主呼吁的热切回应,也是高等教育变革式发展的内在逻辑使然。1973 年,全球石油危机爆发导致英国经济开始呈负增长状态。20 世纪80 年代,受撒切尔夫人“紧缩银根”的货币政策影响,英国经济状况进一步衰退,失业人数由1972 年的122万人激增至1983 年的305 万人,其中青年占比45~65%[4]。为缓解社会就业压力、缓和市场经济、提升青年人群的就业能力,英国政府于1985 年发布《20 世纪90 年代的高等教育发展》,将高等教育促进经济发展摆在战略发展的主导地位,其手段之一就是督促高等院校积极开展创业教育,培育社会发展需要的“创新者”与“企业家”。20 世纪 80 年代,受英国产业结构调整影响,创新精神和创业文化开始摆脱边缘化的“尴尬身份”,但创业教育在高等教育中的地位仍然相对脆弱[5]364-365。英国创业教育早期集中面向商科学生群体,缺乏对不同群体学习需求的关注,导致创业活动的“社会功能”失调[6]。与其他新兴学科相比,创业教育在发展初期被视作管理学科的“衍生品”,更容易与其他传统的功能性学科(如财务管理、市场营销等)发生冲突[7]。1987 年,英国政府发布首个指导高校创业教育政策文件《“高等教育创业”计划》(“Enterprise in Higher Education Initiative,EHE”),该计划要求高校在对学生的培养过程中将大学生创业能力与工作能力相结合。这一文件的颁发初步确立了英国创业教育的培养目标,并在社会范围内形成“激发创业、鼓励创新和奖励成功”的创业文化[4]。创业教育的挑战随机遇接踵而来,创业教育的性质与功能成为高等教育面临的新议题,创业教育核心理念的不确定性导致其教育作用乃至结果的认知失衡和行为偏差。创业教育应当嵌入其他科目中还是独立存在?创业教育是一门学科还是提高个人能力的阶段性学习过程?这些问题最终都指向同一个原点:什么是创业教育的核心理念?对此,吉布(Gibb)提出创业教育的核心要素是培养“创业精神”(entrepreneurship)、发展“创业想法”(entrepreneurial mind-set)、实施“创业行为”(creation and operation)[8]。随着创业教育在高等教育中“附加价值”的攀升,及创业教育为高等教育机构提供的“第三条腿”资金流(‘third-leg’stream of funding)[7],创业教育与创业活动逐渐被英国政府视作促进社会经济发展的“核心竞争力”[9]。自此,高校管理者的教学目标由单一的学术化开始向商业化倾斜,英国创业教育逐渐走上正轨[10]。在这场改革浪潮中,英国高等教育机构开始迈进复杂、动荡与不确定的环境和压力中。

(三)成熟期:20 世纪末至今

创业教育对社会进步与经济发展的作用路径不断受到政策调整的影响[11]。2000 年,英国政府通过《白皮书:卓越与机会》强调了建立创业型企业,并指出“只有将创意商业化才能创造就业和财富”。英国高等教育质量保证机构(QAA)发布《创新创业教育指南(2012)》,被评价为是“用于塑造并指导世界范围内的创业教育”的重要文件[12]。自此,英国创业教育的政策环境开创了新的发展局面。2017 年,英国政府发布《建设我们的产业战略》文件,强调了政府支持新兴企业家的意愿与决心,并增加了对成长型企业的实质性支持[13]。

英国政府将创业教育作为教育全球化进程的“第三本护照”[14],提出“要让英国拥有全世界最具创业性的经济”,在英国高校中掀起了“创业型大学”转型热潮,切实推动了高校、政府和企业相互促进的“三螺旋”体系的形成[15]。在政策推动和经济需求的双重引导下,英国创业教育的核心理念最终由“创建企业”上升为“培养创新精神和创业文化”。在这场学术变革中,英国政府将政策作为引领与规范,英国大部分高校顺应时代浪潮,纷纷开设创业课程,并逐渐形成了完善的创业教育模式。

二、英国创业教育的主要特点

(一)政策支持:努力营造良好创业教育环境

颁布政策是政府干预社会活动的主要方式,英国政府通过制定强有力的政策来推动创业文化的形成,包括促进创业教育发展、为创业企业提供资源及激发大众创新意愿与创业热情。与之相应,英国创业政策具备注重连续性、适切性与创新创业活动可持续发展的特征。

1.目标导向的经济政策

中央政府的资金供给是英国高等教育发展的主要经济来源[16]。英国政府通过发布经济政策(见表1),提供初创资金,推出一系列有针对性的创新基金项目,鼓励大学生产生创业行为,并逐步形成“鼓励创新—奖励创业—引领带动”的循环过程。

表1 英国推进创业的经济政策

2.因地制宜的区域政策

区域内创业企业的数量能够反映当地企业家的创新水平和经济状况,并且鼓励地区“企业家精神”的发展[17]。为缓和区域间经济差异,改善贫穷地区经济状况,为本土创业者提供优质资源,英国政府在国内9 个主要地区建立地区发展机构(RDA)[18],各机构将区域内的资源整合并进行战略调整,分别制定地区性的政策(见表2)。

表2 英国推进创业的区域政策

尽管英国政府在2010 年取消了RDA 组织,但“区域性”仍然保留着其政策研究的有效性[19]。例如,2014 年苏格兰地区为推进创新行动力及创业精神在高校中的实施进展,引导区域内高校参与“Making it Happen”倡议活动,明确要求地区企业与高校建立合作关系,为高校创新创业教育提供资源支撑与实践保障[20]。2017 年,威尔士政府通过《威尔士政府经济行动计划》,呼吁地区企业增强与各级教育部门的合作,在区域内建立更多的中小企业。

在政策指导下,英国政府将“主动创业”融入高校教育计划中,将创业教育纳入高校核心课程体系,并在国家层面设立专门的创业教育机构,如企业孵化中心(the United Kingdom Business Incubation,UKBI)。经过三十余年的发展,英国高校创业教育形成了鲜明的“创业效能”导向。

(二)顶层设计:建立结构清晰的教育框架

为回应社会发展需求、创新能力战略地位需要、创业企业发展困境等现实因素,英国政府于2018 年发布《创新创业教育框架》。该框架重新界定了创新教育与创业教育的内涵,从国家层面构建了结构分明的创新创业教育体系,并明确提出“创新行动力—创业精神—创新创业效能”这一人才培养的内在逻辑及创新创业教育总体目标,而其本质上仍然是英国政府主导的、实现人才培养战略目标的手段[21]。英国的《创新创业教育框架》从行为、特质和能力表现三个层面阐释了创新行为培养的内涵与结构要素;创业教育反映了创新行动力的培养成效与学习应用效果;创新创业效能体现了学习者在不同学习阶段的预期能力及其转换过程。它从根本上揭示了创新创业效能的形成过程,细化了创新创业人才培养的能力目标,强调创新创业教育的出发点和落脚点应当是培养学生的创新创业能力。

1.创新创业人才培养目标架构

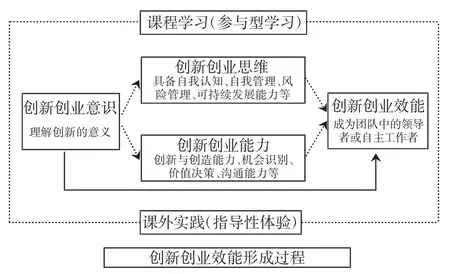

《创新创业教育框架》强调,学习者的学习过程是“非线性的”,人才培养的结果与有效性是不可预测的,然而可以明确的是,如图1 所呈现,学习者通过将创新行动力转化为创业精神,最终形成创新创业效能,即达成创新创业教育的总体目标。结构清晰、层次分明的人才培养目标,能够提升人才培养的有效性与精确性。其中,创新行动力教育(enterprise education)被细分为外显素养、内在品质、技能表现三个维度,并在各个维度中对创业者的能力进行了具体划分;创业精神教育(entrepreneurship education)包括机会识别、能力应用和风险判断等表征性管理者行为。创新创业教育(entrepreneurial education)是创新行动力教育与创业精神教育间的重叠,形成“创新创业意识—创新创业思维—创新创业能力”链条式教育过程,最终产生创新创业效能。

图1 英国创新创业教育的总体目标

2.创新创业效能的发展框架

创新创业效能是指在由学习状态过渡到工作环境的过程中,个体通过对自我能力进行判断,产生动机、认知和行为的一种自我效能实现的过程[22]。它的意义在于,为高校及利益相关者搭建桥梁,为学生迈向工作环境提供更具个性化的支持。从图2可以看出,创新创业思维、能力与效能的表现形式是多样的,在创新创业效能发展框架中,学生的体验和所得不断丰富完善,这也体现出创新创业效能形成过程的概括性、整体性和系统性。

图2 创新创业效能的发展过程

英国的《创新创业教育框架》强调个体主观意识的重要性,尽管创业者的学习方法、成长路径不尽相同,但学习者在动态的学习过程中均获得了创业能力。《创新创业教育框架》为高校创新创业教育及大学生创新创业能力发展提供了清晰的理论参照,也为高校开展实践活动提供了更多可能。

(三)强化实践:构建目标导向的教育模式

1.课程结构:层次分明

英国高校结合社会与学生的发展需求,设置层次化创新创业教育课程结构。根据课程性质不同,卡洛德(Carid)将创新创业教育课程分为三类:关于创业的教育(about courses)、为了创业的教育(for courses)及在创业中的教育(in courses)[23],即按照教育目标可以将课程划分为领悟创业精神、培养创业能力及挖掘创新创业能力。阿斯顿大学(Aston University)被评为2020 年度英国“杰出创业大学(Outstanding Entrepreneurial University)”[24],阿斯顿商学院为拥有创业想法的学生提供创业学硕士专业的学习机会(Entrepreneurship MSc),其课程贯穿创业的全过程,从探索创业精神到培养创业意识,从识别商机到风险管理,从业务增长到资金投入,通过与企业孵化器、商业企业等建立广泛联系,为学生提供更多参与商业项目和创业过程的机会。根据学生未来的发展方向及个人需求,该专业设有多种可选模块,让学生根据兴趣或职业抱负调整学习内容,包括财务、营销、人力资源和企业战略等[25]。

英国高校的创新创业课程经历了对宏观人才培养目标进行细化的革新。《创新创业教育指南(2012)》指出,创业教育的终极目标指向“创业效能”,包括创业意识、创业思维和创业能力[26]。在此标准下,英国部分高校将课程划分为“创业意识”“创业通识”“创业职业”三个层次,建立机会导向型的课程结构[27]。例如,剑桥大学的创新创业课程主要划分为有学分(Ent-erprise TECH Project)和无学分(The Postgraduate Diploma in Entrepreneurship)两类课程[28],同时面向其他高校学生、企业家和创业者等对创新创业感兴趣的人群开设短期课程(见表 3)[29]。

表3 英国剑桥大学创新创业课程类型及其特点

2.教学模式:多元适配

英国高校创业教学模式呈现多元化的特点,教学方法和教学模式因课程专业性质而异。目前主要有三种较为典型的教学模式值得借鉴:一是一体化的融入教学模式;二是高校统筹下的中介教学模式;三是社会利益相关者推动的社会支持教学模式(见表4)[30][31]。

表4 英国大学创新创业教育主要模式及其主要特点

教学模式对学生创业行为的影响可见一斑,保持教学的新鲜度、灵活性和创新程度,有利于提高创新创业教育的回报率[32]。其中,中介教学模式在英国高校中是最具备普适价值的创业教学模式,适用于大部分院校及专业。高校通过依托科研成果转化中心、实践平台等方式吸引学生、教师、校友及企业多方参与,打造了共享共建的创业文化氛围,增强了学生的创新意识与创业能力。

融入教学模式偏重包含创新创业能力在内的综合能力的提升。例如,阿伯泰大学(AbertayUniversity)连续7 年被《普林斯顿评论》(Princeton Review)评为“欧洲最佳电子游戏教育中心”。阿伯泰大学Game Lab 设立与游戏开发、游戏应用、游戏文化等相关培训项目,为有游戏创意的学生提供实验设备、指导团队、融资渠道及商务市场,为学生提供接触现实商业世界的机会,既培养了学生的创新意识和创业意向,又提高了创业能力[33]。

3.师资队伍:注重实践

经验丰富的教学者往往能提供更有价值的课堂与教育过程,提高学生对学习体验的满意度[34],教育者的教学动机、成长背景和教学经验等都与其最终呈现的教学结果有关[35]。区别于传统的理论教学课程对授课者的要求,创业教育具有其独特性。授课者不仅需要具备丰富的专业知识和专业领域内的实践经验,更需要具备广泛的创业知识和丰富的创业经历,教师的能力和“含金量”直接影响学生理论学习及实践的态度和结果。英国高校高度重视“专才专用”的师资选聘方法,按照课程类型对教师资源进行分配组合。选拔教学经历丰富的教师讲授理论知识,帮助学生走入商业领域;选拔有创业经验或企业工作经验的教师,引导学生培养将创新理念转化为创业思想的能力;选拔优秀校友企业家、行业开拓者、技术先驱等成功人士,带领学生进行创新创业实践,在实践中锻炼学生的创新创业能力。例如,中央兰开夏大学(University of Central Lancashire)要求,参与创业教育课程的教师为该专业的从业者或曾经从事该专业领域的工作,以便在授课过程中充分利用自身的商业实践经历,帮助学生更好地理解专业知识与创业的融合关系,为学生创造更适宜的实践机会。同时,创业教育的高度社会化与商业化决定其“与时俱进”的性质。英国政府高度重视师资培训,以提高课程的专业水平。

三、对我国开展创业教育的几点启示

(一)更新人才培养目标,对标社会发展需求

首先,明确创新创业人才培养定位,提高人才培养成效。创新创业人才培养已经成为高校“双一流”建设的关键环节,贯穿于高校促进科研成果转化、完善社会服务功能、提高学术水平与立德树人等各个环节。高校应围绕政府、企业和学生自身等利益相关者,充分整合宏观政策、建校思想、文化建设、运行策略与实施路径等维度,明确创新创业人才培养定位。同时,建立以学生为中心的“人才培养”追踪评价体系,通过对参与不同培养过程的学生创业前期、中期、后期数据进行比较分析,理清创新创业人才培养过程中各关键要素对培养效果的影响权重,逐步校正高校创新创业人才培养方案与实际培养结果之间的偏差,建构行之有效的创新创业人才培养策略。

其次,提出兼具多向性与现实性的创新创业人才培养目标及评价指标。单一的创新创业人才培养目标难以满足科技快速更迭的时代需要,建立动静结合、多层级与多重结果导向的创新创业人才培养目标。通过循证研究,建立符合我国学生实际情况的创新创业人才培养目标,首先需要突破“创业成功”这一结果壁垒,针对具有不同发展意愿的学生建立层次化的创新创业人才培养目标,提出兼有工具理性与价值理性的人才培养目标框架体系。结合不同学科本质特征和学生发展规律,选取不同阶段和不同学科的学生开展实践探索,建立有关学生学习结果的追踪数据库,基于迭代思想确立普遍适用的、进阶性的创新创业人才培养目标,根据不同学生的学习表现划分表现指标体系,进而为创新创业教育的教学和评价提供可靠的理论与实证依据。

(二)创新高校教育模式,激发人才内在动力

首先,丰富学习体验,激发学生学习的内部动力。创造性的课程体验能够对大学生创新创业能力产生正向影响[36]。例如,为理工科专业的学生提供沉浸式的“实践+理论”一体化学习过程,在教学过程中创造更多的理论学习与技能实践交互的场景,加强理工科大学生专业知识与创新创业知识的综合运用能力。再如,为文科专业的学生打造体系化的创新性项目和产学研合作项目,通过多种途径开发文科大学生的创新思维。

其次,建立系统的创新创业教育“学科群”观念。我国高校创新创业课程普遍作为“通识教育”存在,面向不同学科专业背景的学生开设,始终存在缺乏学科专业归属感的“无权无势”尴尬局面,然而通识教育课程的属性之一就是整合由专业分科教育而产生的教育分散现象。创新创业教育不仅是大学生完成本科教育的工具,更是大学生系统习得跨学科知识的桥梁,是高校为具有创新思维、创业意愿的学生提供的兼具学术及商业价值的规范专业课程。高校可以通过校内平台宣传创新创业教育的多重价值,校正大学生对创新创业课程的价值判断。

(三)丰富创新创业文化,发挥文化育人功能

首先,建设符合高校精神的创新创业文化,倡导创新思维与创业行为。文化对高校人才培养的影响往往超越一定时期内经济环境带来的冲击[37],利用校园文化氛围,发挥高校“立德树人”的文化育人功能,创造更多社会服务价值。高校创新创业文化不仅体现在对学生创新思维和创业活动的价值观引领与建设,更体现在高校知识文化、教育观念等方面,“创新精神与创新能力应当贯穿于大学知识教育”已成为学界的共识[38]。不过,从目前看来,我国高校创新创业文化与高校知识文化仍属于从属关系且不契合高校精神。平衡创新创业文化与知识文化的比重,使两者交汇贯通,通过文化环境暗示大学生创新思维与创业行为的社会价值与重要性,激励大学生通过创新创业行为施展个人才华,实现自我价值追求,切实提高我国大学生的创业率。

其次,加强高校创新创业文化的深度、厚度探索,夯实文化环境基础。从深度来讲,可以从高校创新创业文化基因的“接续”着手,使其根植于校园文化和高校办学精神。同其他文化一样,高校创新创业文化是在高校长期发展过程中自发形成的,但发展过程中的“人为干涉”同样重要。鼓励高校学者、校史研究者、创新创业教育者与创业实践者从知识层面总结高校创新创业文化环境的要素与关键,并加以提炼和提升,从而为新时代高校创新创业教育改革提供文化建构维度的理论指导与借鉴。从厚度来讲,可以从高校创新创业文化的“强化”着手,从多元角度强化大学生对高校创新创业文化的认同。例如,高校通过引进师资、增加校企合作项目、持续提供大学生创业援助等方式,从多维度、多层级形成高校创新创业文化熏陶。在“鼓励创业、支持创业”的良好社会环境引导下,鼓励大学生关注社会各界的创新创业活动,逐渐形成校内外双向渗透的创新创业文化,增加创新创业文化的社会化弥散,改变大学生的传统就业观。

最后,要考虑我国独特的文化传统和特点。受传统主义价值观和儒家文化影响,我国的创业文化与西方国家具有较大的差异性。若一味借鉴西方做法,只会将我国高校创业教育研究引入新的瓶颈,具有适配性的创新创业文化环境才能对高校创新创业人才的培养起到正向影响。在当前多元社会思潮并存的严峻形势下,高校应充分利用创新创业文化这一潜在软动力引导大学生树立科学的创业价值观,激发个体本身潜在的创新意识、创业热情与创新创业兴趣,激发大学生对不断提高自身创新创业能力的渴望与追求。