江苏溧阳青龙头汉墓M35、M22发掘简报

2022-04-27南京博物院溧阳市文体广电和旅游局溧阳市博物馆

南京博物院 溧阳市文体广电和旅游局 溧阳市博物馆

内容提要:2018年,南京博物院等单位对江苏溧阳青龙头墓地进行了抢救性发掘,共发现并清理汉代至明代墓葬48座。其中,M35为带墓道竖穴土坑墓,推测时代为西汉晚期;M22为带墓道砖室墓,推测时代为新莽至东汉早期。两墓形制清晰,出土有丰富的陶器、硬陶器、釉陶器、铜器、铁器、琉璃器等,器物组合较为完整,代表了青龙头汉墓的两种类型,对深入研究本地区的汉代历史文化具有重要价值。

一、概况

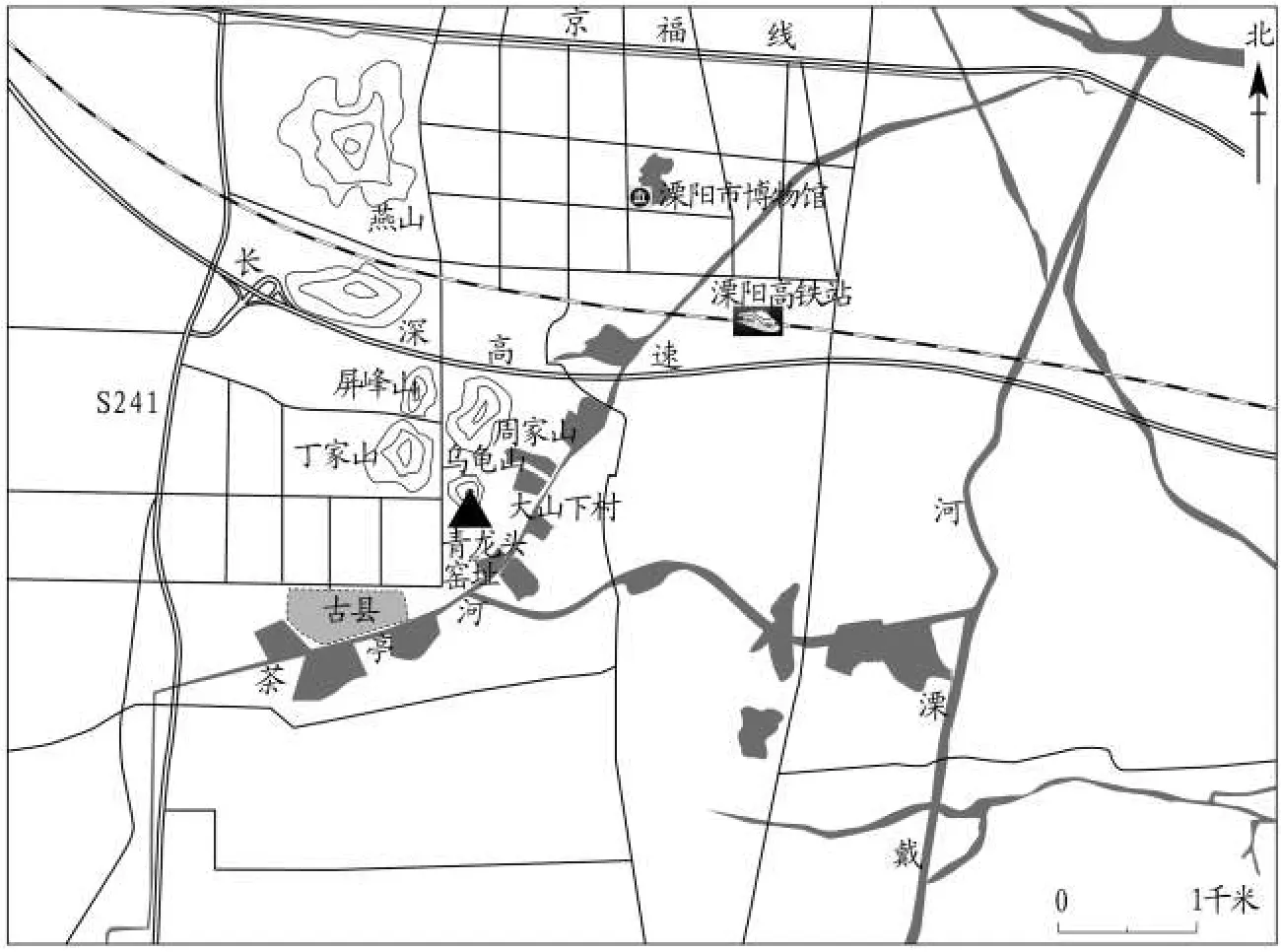

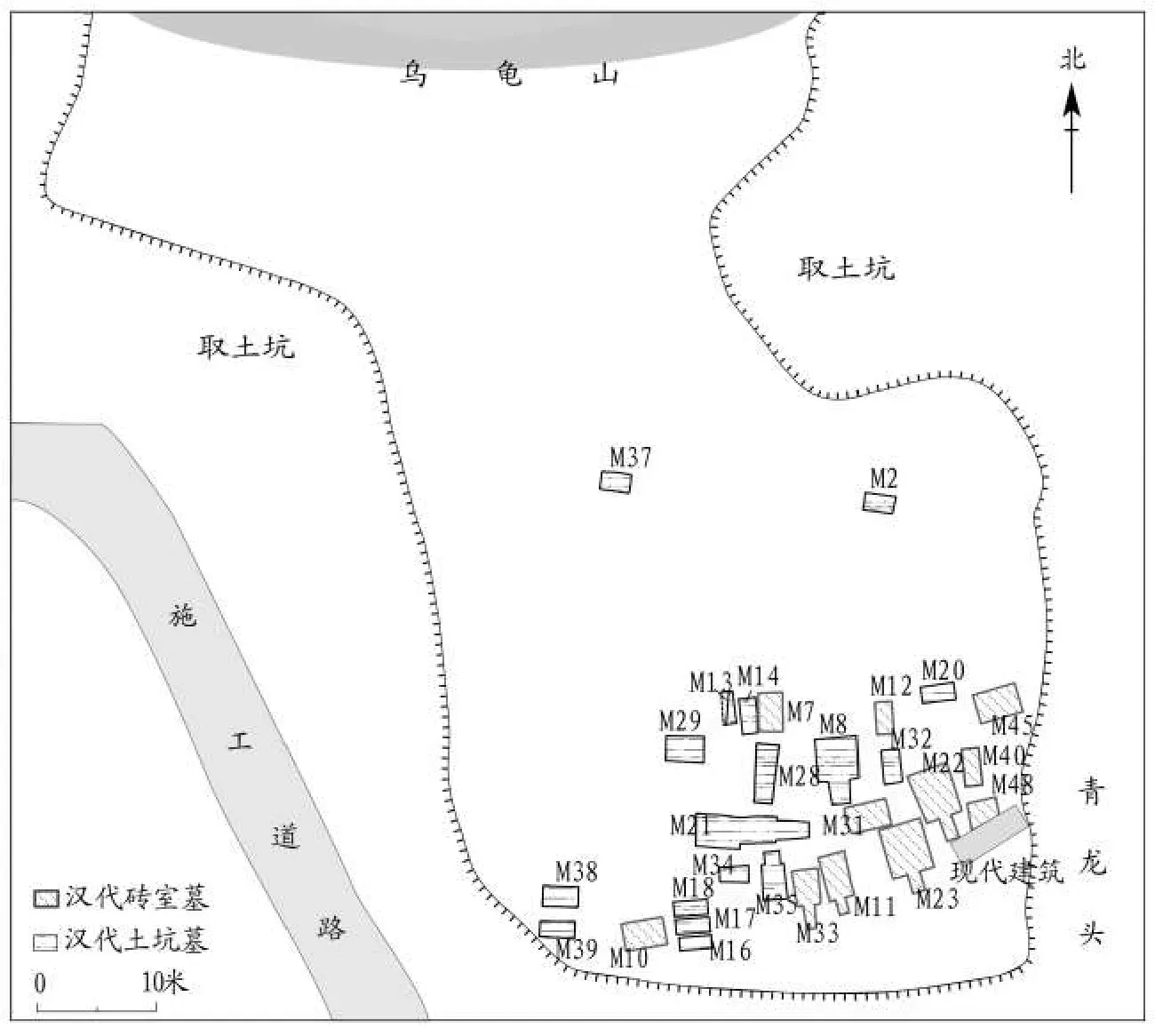

青龙头墓地位于江苏省溧阳市区南部,古县街道南京航空航天大学溧阳校区(原天目湖镇大山下村西侧的乌龟山南坡上),中心地理坐标为北纬 31°22′31.80″,东经 119°28′31.50″,最高处海拔高程5.1米。墓地北倚周家山、乌龟山,西靠丁家山、屏峰山,东南小河蜿蜒、宜溧山地环绕(图一)。墓地东西长70、南北宽60米,总面积约4200平方米。因南京航空航天大学溧阳校区建设,山坡地表已被挖机铲平,部分墓葬已被取土破坏。墓葬封土不存,墓坑开口层位皆为表土层下。2018年8—11月,经国家文物局批准,南京博物院联合溧阳市文体广电和旅游局、溧阳市博物馆等单位组成考古队对墓地进行了抢救性考古发掘,共发现并清理墓葬48座,其中汉墓28座(图二)、南宋墓3座、明代墓葬17座。汉墓出土遗物丰富,包含陶、硬陶、釉陶、瓷、金、铜、铁、琉璃等各种质地文物423件(组);宋墓出土遗物1件;明墓出土遗物33件(组)。

图一// 青龙头墓地位置图

图二// 青龙头墓地汉墓分布图

现将汉墓M35、M22的发掘情况简报如下。

二、墓葬介绍

(一)M35

M35,位于墓地中南部,墓向355°(图三)。墓坑平面呈“凸”字形,由墓道和墓室两部分组成。墓道位于墓室北侧,短而平直,北宽南窄,未及墓底。墓道长1、北端宽1.47、南端宽1.42、深0.5米。墓坑四壁陡直,底部平整。墓坑长 3.45、北壁宽 2.12,南壁宽2.26、深1.9米。墓内填黄褐色花土,土质较密实,底部填充白膏泥。墓底现灰白色条状棺椁痕迹,可辨为单棺木椁。随葬品24件(组),其中,釉陶鼎2、釉陶壶4、釉陶瓿2、釉陶盒2、釉陶罐3、泥质陶罐2、陶灶1、陶甑1、陶釜3、陶五铢钱1、青铜弩机1、铁刀1、琉璃璧1件。琉璃璧、铁刀等置于墓内西侧,其余随葬器物整齐排放于墓室东侧。

图三// M35平、剖面图

釉陶鼎 2件。轮制,带盖,覆钵形盖,盖顶微弧。子母口,弧腹略外鼓,下腹斜收,平底内凹,无足。口下附贴对称长方形立耳一对,中部有长方形穿孔,耳面饰乳钉纹。鼎身满饰弦纹。M35︰12,红色胎,局部泛灰。盖径17、口径17.4、最大腹径18.9、底径8.9、盖高4.5、通高13.7厘米(图四︰7)。M35︰18,红色胎,上部原施釉,脱落严重,釉色青黄。盖径17.1、口径17、最大腹径17.7、底径9.5、通高13.9厘米(图四︰10;彩插七︰1)。

1.釉陶鼎(M35︰18)

釉陶盒 2件。轮制。覆钵形盖,盖顶微弧。子母口,深弧腹,小平底。通体满饰弦纹。M35︰13,红胎,上部原施釉,釉层脱落严重,釉色青黄。盖径 17、口径 17.3、底径 9.5、通高14.5厘米(图四︰3;彩插七︰2)。M35︰15,灰胎偏红。盖径17.4、口径17.5、底径9.1、通高12.9厘米(图四︰6)。

2.釉陶盒(M35︰13)

釉陶瓿 2件。轮制,敛口,弧肩,平底内凹。肩部对称置1对兽面纹铺首耳,耳上端贴塑卷云纹,下部贴塑衔环1对,压印绳纹。肩部及上腹部饰3组凸弦纹。灰褐胎,上部施青黄釉。M35︰7,鼓腹弧收,腹部最大径偏上。口径11.5、最大腹径 33.3、底径 16.9、高30.9厘米(图四︰1;彩插七︰4)。M35︰9,圆鼓腹,下腹斜收,腹最大径位于中腹部。口径 11.5、最大腹径 34.7、底径17.8、通高31.5厘米(图四︰4)。

4.釉陶瓿(M35︰7)

釉陶壶 4件。轮制。喇叭口,高颈,溜肩,鼓腹弧收,腹部最大径靠近中部,平底,矮圈足。M35︰5,口沿上部饰1组水波纹,口沿下饰1道凸弦纹,颈下部饰2周弦纹和1组水波纹。肩部对称贴塑1对铺首耳,耳饰叶脉纹,耳下饰衔环,耳上贴塑模印兽面纹,上端饰两对称乳丁。肩部及上腹部饰3组凸弦纹。灰胎,上部施青黄釉。口径16.6、最大腹径37.3、圈足径16.6、高45.8厘米(图四︰5)。M35︰6,口颈部饰 2组弦纹与水波纹组合纹饰,肩部对称贴塑铺首半环耳1对,耳面饰叶脉纹,耳上部贴塑卷云纹1对,下部贴塑衔环1对,衔环压印绳纹,肩腹部饰3组凸弦纹。灰褐色胎,上部原施釉,釉层部分脱落,釉色青黄。口径15.9、最大腹径36、底径17.4、高45厘米(图四︰9)。M35︰16,口部饰1周凸弦纹和1组水波纹,颈中部饰2组弦纹和1组水波纹,颈下部至上腹部饰3组弦纹,肩部对称贴塑1对铺首耳,耳上端贴塑卷云纹,耳上饰叶脉纹,下端饰衔环,下腹部满饰弦纹。褐胎,上部施青黄釉。口径13.2、最大腹径26、底径15.8、高35厘米(图四︰2)。M35︰17,口沿饰1组水波纹和1周弦纹,颈下部饰2周弦纹和1组水波纹,肩部对称贴塑1对铺首耳,耳上端模印贴塑兽面纹,耳上饰叶脉纹,下端饰衔环,肩部及上腹部饰3周弦纹,下腹部饰弦纹。口径13.8、最大腹径28、圈足径15、高36厘米(图四︰8;彩插七︰3)。

图四// M35出土器物釉陶器

3.釉陶壶(M35︰17)

釉陶罐 3件。轮制。直口,溜肩,鼓腹,平底。肩部对置两叶脉纹半环耳,肩部和腹部饰弦纹。M35︰14,灰胎,上部施青釉,釉层已脱落。口径19.5、最大腹径28.2、底径18、高21.6厘米(图五︰1)。M35︰8,腹最大径位于中腹部,平底微凹。耳面饰叶脉纹。红褐色胎,上部原施釉,釉层脱落。口径9.8、最大腹径13.9、底径9、通高10.8厘米(图五︰2)。M35︰19,红褐胎,上部施青黄釉。口径9.8、最大腹径15.8、底径8.9、高14厘米(图五︰9)。

泥质陶罐 2件。轮制。直口微侈,方唇,弧肩,圆鼓腹,下腹弧收,腹最大径位于中腹部,平底内凹。通体满饰弦纹,肩部附贴半环耳一对,耳面饰叶脉纹。M35︰11,泥质灰陶,灰胎。口径18.9、最大腹径33.3、底径18.6、通高23.7厘米(图五︰4)。M35︰20,泥质红陶,红色胎,局部泛灰。口径10、最大腹径17.4、底径9.7、通高15厘米(图五︰5)。

陶釜 3件。泥质灰陶,敛口,方圆唇,弧腹,腹最大径位于下腹部,平底。M35︰24,口径6.4、底径4.6、通高3.7厘米(图五︰6)。M35︰23,口径5.3、腹径6.8、底径3.4、通高3.4厘米(图五︰7)。M35︰21,口径 7.5、腹径 12.9、底径 6.4、通高 6.9厘米(图五︰8)。

陶甑 1件。M35︰22,泥质灰陶。侈口,平沿,弧腹,底部有6个箅孔。口径13.5、底径5.4、通高6.7厘米(图五︰3)。

陶灶 1件。M35︰10,夹砂灰陶。残损严重,无法修复。可辨半环形灶身,灶面设有火眼。残长45.8、宽6、高12厘米(图五︰10)。

图五// M35出土器物

陶五铢 1组。M35︰3,一组,大多残碎,较完整者40余枚。泥质黑陶,模制。圆形,方孔,部分为圆形钻孔,一面平素无纹,一面有钱文“五铢”二字,边缘有郭。M35︰3-1—5,钱径2.5~2.6、孔宽1、厚0.7~0.8厘米(图六︰1—5)。

青铜弩机 1件。M35︰4,望山锈蚀,机面有凹槽,木质部分已朽。机身长10.7、宽6.1、厚2.1厘米(图六︰7;彩插七︰5)。

5.青铜弩机(M35︰4)

铁刀 1件。M35︰2,残存一段刀身,刀身平直,上部向一端弯折,单面刃,断面呈三角形,刀身残存有木质包裹物,其上见少许金箔片。残长10、宽2.3、厚1.1厘米(图六︰6)。

琉璃璧 1件。M35︰1,琉璃质地。圆形。青绿色,透明,单面雕蒲纹,反面抛光,中有一孔,单面钻制。直径12.6、内孔径2.8、厚0.5厘米(图六︰8;彩插七︰6)。

图六// M35出土器物

6.琉璃璧(M35︰1)

(二)M22

M22,位于墓地东南部,西南角被M30打破,墓向165°(图七)。由墓道和墓室组成。先开挖斜坡墓道和墓坑至生土,平铺底砖,然后砌筑墓壁墓顶。墓室平面呈长方形,长5、宽3.3~3.9、深1.55~1.72米。墓室南部有斜坡墓道与封门连接,墓道长2.2、宽1.2、深1.4米。封门由大小不一的土块夹砖垒砌,土块长20~40、宽20~25、厚16~42厘米。砖室长4.03~4.07、宽2.9~3.03、高1.48米,墓顶被破坏,形制不明。墓壁为纵向单层“三顺一丁”法砌筑,墓底地砖以“两顺两丁”法对缝平铺。青砖皆素面,墓砖长30、宽13、厚4厘米。墓坑内填灰褐色花土,土质较硬。砖室内填黄褐色、黄灰色花土,土质较松软。墓室的西部有棺底垫砖4块,随葬铁剑即落在东侧垫砖之上,柄端南向。随葬品26件(组),集中放置于墓底东侧,有釉陶壶5、硬陶罍2、陶罐4、陶甑1、青瓷器盖1、铜镜2、铜钵1、铁刀1、铁剑2、铁钩2、铁釜2件,铜钱2组,料珠1组。其中铁釜与陶甑放置于由两块青砖垒砌的简易灶台之上,铁刀、铁剑、料珠、铜钱、铜镜等皆置于棺底垫砖旁侧,综合以上随葬品摆放位置,可推测墓主头向应为南向。

图七// M22平剖面图

釉陶壶 5件。其中2件为喇叭口壶,2件为盘口壶,另1件口残。

(1)喇叭口壶 2件。喇叭口,高颈,弧肩,圆鼓腹,下腹斜收,腹最大径位于中腹部偏上,平底,圈足外撇。肩部对称贴塑两半环耳,耳上饰叶脉纹,肩部饰两周弦纹。M22︰8,灰褐胎,上部施青黄釉。口径12.4、最大腹径21、圈足径11.7、高26.1厘米(图八︰3;彩插八︰3)。M22︰11,灰褐色胎,上部原施釉,大部分脱落,釉色青黄。口径13、最大腹径 22.2、底径 11.7、足径 12.5、通高 25.5 厘米(图八︰6)。

3.釉陶壶(M22︰8)

(2)盘口壶 2件。盘口,圆唇,高颈,溜肩,圆鼓腹,下腹斜收,腹最大径位于中腹部,平底。口沿饰一组弦纹,颈部饰两周弦纹,一周水波纹,肩部饰两组凸弦纹,附贴半环耳一对,耳面饰叶脉纹,肩腹部满饰弦纹。M22︰7,灰褐色胎,上部原施釉,釉层脱落严重,釉色青黄。口径15.4、最大腹径27.5、底径14.5、通高34.7厘米(图八︰2)。M22︰12,灰胎,局部泛红。口径14.5、最大腹径26.7、底径13.7、通高34.3厘米(图八︰5)。

(3)M22︰13,轮制。口残,高颈,弧肩,圆鼓腹,下腹斜收,腹最大径位于中腹部,平底。肩部饰两组弦纹,附贴半环耳一对,耳面饰叶脉纹,肩腹部满饰弦纹。灰褐色胎,上部原施釉,釉层大部分脱落,釉色青黄。最大腹径20.8、底径9.3、残高22.2厘米(图八︰9)。

硬陶罍 2件。泥条盘筑,轮修。敛口,唇略内凹,斜沿,矮颈,弧肩,圆鼓腹,最大腹径位于中部偏上,下腹斜收。通体满饰拍印栉齿纹。M22︰1,灰胎,上部施釉,釉层已脱落。口径21.2、最大腹径34.5、底径14.1、高28.5厘米(图八︰1;彩插八︰2)。M22︰3,灰褐色胎。口径18、最大腹径 33.2、底径15、高28厘米(图八︰4)。

2.硬陶罍(M22︰1)

陶罐 4件。泥质红陶,轮制,烧制火候较低。M22︰10,直口,唇内凹,矮颈,弧肩,鼓腹,腹部最大径偏上,下腹斜收,底部微凹。肩部对称贴塑两叶脉纹半环耳,肩部及腹部饰弦纹。口径9.7、最大腹径15、底径7.8、高11.3厘米(图八︰7)。M22︰9,

微侈口,方唇,矮颈,溜肩,圆鼓腹,下腹斜收,腹最大径位于上腹部,平底。通体满饰弦纹,肩腹附贴半环耳一对,耳面饰叶脉纹。口径9.8、最大腹径15.6、底径8.1、通高11.6厘米(图八︰8;彩插八︰1)。M22︰2,直口,平沿,矮束颈,弧肩,鼓腹,腹部最大径偏上,下腹斜收,平底。肩部对称贴塑两叶脉纹半环耳,耳部上下各饰一兽面,肩部饰一组弦纹,腹部满饰弦纹。口径15.9、最大腹径28.2、底径11.5、高25.5厘米(图八︰10)。

1.泥质陶罐(M22︰9)

陶甑 1件。M22︰23,泥质灰陶。口近直,弧腹,下残,可辨有圆形箅孔。口径14、残高6厘米(图八︰12)。

图八// M22出土器物

青瓷器盖 1件。M22︰26,青瓷,轮制。整体为圆形,顶微弧。盖顶置一半环形捉手,捉手已残,盖面留有轮制弦纹。胎色灰白,施青釉。盖径10.1、残高1.2厘米(图九︰1)。

铜镜 2件。M22︰14,尚方镜。圆形钮,四叶柿蒂纹钮座。内区座外一方框,框四角用一线隔开,内饰短线纹。外饰博局,博局间有8个乳钉。外饰朱雀、禽鸟、白虎、羽人、玄武、禽鸟、蟾蜍、青龙、羽人,其中四神相对。外饰1周铭文带,铭“尚方作竟真大巧,上有山人不知□(老),渴饮玉食枣”,“巧”字反书。铭文带外有1周栉齿纹。外区由内向外分别为锯齿纹、弦纹、波折纹、锯齿纹。镜缘内凹。直径15、钮高1.1、厚0.5厘米(图九︰14;彩插八︰6)。M22︰17,博局镜(八乳卷草纹镜)。圆形钮,四叶柿蒂纹钮座。内区座外饰博局,博局间有8个乳钉,外饰细直线纹、细弧线纹,再外饰1周栉齿纹。外区由内向外分别为锯齿纹、弦纹、复线波折纹、弦纹。镜缘平缘素面。直径11.3、钮高0.9、厚0.4厘米(图九︰15)。

6.铜镜(M22︰14)

铜钵 1件。M22︰4,敞口,斜腹,下腹弧收,平底。口沿下部饰三组细弦纹。口径14.4、底径7、通高5.6厘米(图八︰11)。

铜钱 2组。M22︰20,锈蚀残损严重,共33枚,其中9枚较完整。可辨有“大泉五十”1枚,编号M22︰20-1,圆形,方孔,穿外四边篆文“大泉五十”,正面及背面穿外均有郭。钱径2.4、穿宽0.8、厚0.2厘米(图九︰18)。其他可辨为“五铢”钱,多残损,正面穿外左右有篆文“五铢”,正面穿外无郭,背面穿外有郭,“五”字修长,交笔较直,如标本M22︰20-2,钱径2.6、穿宽0.9、厚0.1厘米(图九︰17)。M22︰21,五铢钱,锈蚀严重,共21枚,其中5枚较完整,1枚钱文较清晰。整体轻薄,面无郭,穿背有郭。钱文修长,“五”字交笔弯曲,“铢”字金字头呈三角形,四点较长。M22︰21-1,钱径2.5、穿宽0.8、厚0.2厘米(图九︰16)。

铁刀 1件。M22︰15,锈蚀严重,刀身平直,单面刃。残长18、宽2.2、厚0.2厘米(图九︰6)。

铁剑 2件。均锈蚀严重。M22︰16,长条形茎,“一”字形青铜剑格,剑身平直窄长,断面呈菱形,剑身有木质剑鞘,上有髹漆。断为8截,前锋残。残长78、宽3厘米(图九︰5)。M22︰18,短柄,柳叶形剑身,断面略呈菱形。长28.4、宽4.4、厚0.8厘米(图九︰7)。

铁钩 8件。M22︰19,共3件。锈蚀残损严重,扁平长条状,两端反向弯曲成“S”型(彩插八︰5)。M22︰19-1,长12、宽3、厚0.6厘米(图九︰11)。M22︰19-3,长13.4、宽3.6、厚0.6厘米(图九︰12)。M22︰19-2,长15.4、宽2.8、厚0.6厘米(图九︰13)。M22︰24,共5件。器身扁平,呈“S”状。M22︰24-1,断成两截,断面呈椭圆形。残长12、宽2.2、厚0.4厘米(图九︰3)。M22︰24-3,钩身扁平细长,较薄,两侧圆钝。残长9.4、宽2.3厘米(图九︰4)。M22︰24-5,钩身扁平细长,较薄,两侧圆钝。残长9.4、宽2.4、厚0.4厘米(图九︰9)。M22︰24-4,钩身扁平细长,较薄,两侧圆钝。残长10.4、宽3.6、厚0.4厘米(图九︰10)。

5.铁钩(M22︰19)

铁釜 2件。M22︰5,锈蚀严重。敛口,折腹、平底略内凹,圈足残。口径11.9、最大腹径19.9、底径6、高14.2厘米(图九︰2;彩插八︰4)。M22︰6,锈蚀严重。敞口,弧腹,圜底,下残。器身上部有两对称半环形立耳。直径14、通高9厘米(图九︰8)。

4.铁釜(M22︰5)

料珠 1组。M22︰25,一串43颗。蓝色琉璃质,大小不一,扁圆状,中间穿孔。M22︰25-1,直径0.4~0.5、孔径 0.1~0.15、厚 0.2~0.25厘米(图九︰19)。

图九// M22出土器物

三、结语

M35与M22分别代表了青龙头汉墓竖穴土坑墓和砖室墓的两种类型,墓内随葬品丰富,反映了墓地不同时期墓葬的不同随葬器物组合。

M35的随葬品有釉陶鼎、盒、壶、瓿、罐等,陶器有灶、釜、甑等,还出土有陶五铢钱、青铜弩机、琉璃璧等物。其中釉陶鼎(M35︰12、18)鼎足消失,与上海福泉山西汉墓M44︰11[1]、浙江安吉县上马山西汉墓 M8︰12[2]、江苏盱眙东阳汉墓群 M290︰2[3]造型一致;共出的釉陶盒(M35︰13、15)盖顶较平;釉陶瓿(M35︰7、9)最大腹径居中或偏上,饰铺首衔假环,与安吉县上马山西汉墓M11︰18[4]形制相仿;釉陶壶(M35︰5、6、16、17)皆为细长颈、鼓球腹,与浙江湖州方家山M24︰5[5]、浙江萧山溪头黄汉墓 M9︰17[6]器型相同;随葬灶、釜、甑等陶明器组合逐渐小型化,为西汉晚期常见特征。综上,可推断M35的时代为西汉晚期,绝对年代约为西汉元、成、哀、平四代。

M22随葬有釉陶壶、釉陶罐、硬陶罍、陶甑等,出土铁钩、铁剑、铁釜较多,另有铜镜、铜钵、铜钱、料珠等物发现。喇叭口壶(M22︰8、11)与上海福泉山西汉墓M4︰1[7]形制一致,盘口壶(M22︰7、12)的造型与嵊州市剡山汉墓M27︰1基本一致[8];硬陶罍(M22︰1、3)与萧山溪头黄M37︰7[9]器型相同;两件博局铜镜时代特征较为鲜明,其中M22︰14背为博局图,博局间有八乳丁,鹿配玄武,蟾蜍配羽人和禽鸟纹,内为一周栉齿纹,外侧两周弦纹内为一周铭文带,铭为“尚方作竟真大巧,上有山人不知老,渴饮玉食枣”,外区由内向外分别饰锯齿纹、弦纹、复线波折纹、锯齿纹和弦纹带,M22︰17博局间为八乳卷草纹,内区座外一周弦纹,内有短线纹,外侧两周弦纹,内为一周栉齿纹,外区由内向外分别饰锯齿纹、弦纹、复线波折纹、锯齿纹和弦纹带,皆为新莽时期常见特征;墓内所出铜钱“五铢”与“大泉五十”共存,其中“大泉五十”钱文清晰,字体优美,为典型的新莽时期货币。此外,M22墓壁以三顺一丁砌法平铺叠砌,墓底以两顺两丁砌法对缝平铺,墓葬营建方式亦为王莽至东汉早期流行做法。综上,可推断M22的时代为王莽至东汉早期,绝对年代约为新莽至东汉安帝永初三年。

(附记:本次发掘项目负责人高伟;发掘人员高伟、田长有、周恒明、韦超、吴登弟、范窅彬、朱思奇等;整理绘图高伟。)