古代青铜器中的虎文化

2022-04-27徐璐璐

徐璐璐

青铜器是指用青铜制成的器物。它作为一种合金,是由纯铜与锡构成的,还有一定量的铅元素包含其中。青铜与纯铜相比较的优势中,一是在熔点方面,青铜的熔点较低,致使铸造难度会较小;二是在硬度方面,为达到各种铸造硬度需要,可以在其中适当地增减铅、锡等元素含量;三是在铸造精度方面,青铜溶液因在模具内可以“无孔不入”,就更加容易铸造出符合匠人心意的繁复花纹或是犀利刀刃,浇铸时青铜溶液造成的气泡少,使得最终铸造的器物上的气泡孔也会大为减少。

青铜器研究的对象,就形态而言,不仅有与生活息息相关的工具、农具、水器等,还有与封建王朝统治有关的兵器、礼器、乐器等。青铜的发明是划时代的伟大创造,纯净的青铜在我国的历史文献中被称为“吉金”,考古学界所说的“青铜时代”便是大约公元前21世纪青铜器的发明到铁器普遍使用以前的这段时间。

中国的青铜器由夏始至汉末,发展井然有序。起始点便是夏商两代封建奴隶制社会的发展,青铜礼器耀眼的顶点时刻便是与商末周初时期奴隶制制度发展的高峰相伴。在春秋战国时期之后,奴隶制度逐渐势微力衰,与之相应的,青铜器也开始逐渐没落。战国晚期之时,作为等级象征的大宗的青铜礼器便已越来越少。大约到秦汉时期,青铜器在社会生活中的地位也逐渐下降,不复当时作为封建社会地位等级标志的象征。青铜器中生活用品的种类与数量不断增多,日用化的趋势显著提高。青铜器中的宫廷用品、钱币、度量衡器及铜镜等物品仍是在东周的基础上不断进行创新改制,使得其一直作为中国封建社会的重要标志流传。

虎,古时被称为“山君”或“圣兽”,作为一种猛兽和古代图腾崇拜物,在人们心目中一直是威猛雄健、勇猛精进的象征。它是兽中之王,镇山之主,自古便被我国历代人民奉为山神,它黄质黑章,锯牙钩爪,体重千斤,斑斓健美,吼声如雷,百兽震恐。中华传统文化中一个非常重要的部分便是虎文化,在中国老百姓的心里,老虎气势威猛、体格雄健,是驱邪避灾,平安吉祥的象征,而且还能保护财富,寄托了人们对于康健富足生活的向往与追求。且虎因有着极高的战斗力,在历史传承中大都强化其保护神、战斗神的作用,虎更是在历朝历代都能作为军队、军威的象征,我们常说的“虎狼之师”,常见的虎符都源于此。故虎备受人们的喜爱,赋予它以极高的文化价值与文化意义。

一种元素的大量出现离不开人们对它的喜爱与认可,无论是青铜器上的虎纹、虎饰或是虎型器物,都体现出了不管是平头百姓还是天潢贵胄对“虎”元素的喜欢和推崇。

龙虎纹铜尊(图1)

商(前1600—前1046),高50.5厘米,口径44.9厘米,足径24厘米,1959年安徽阜南出土。

此尊呈圆体,大侈口,折肩细颈大腹,圈足。肩部是浮雕与圆雕相融合,塑造出三条蠕龙的形象,蠕龙将头部探出肩外,阔嘴有角,怒目圆睁,龙身凸出在尊肩表面上,身姿蜿蜒蜷屈,龙背雕方菱、三角纹,龙身周围饰云雷纹。尊腹以三道勾云状扉棱为界,将尊腹部分分为了三个纹饰区域,每一区均饰虎食人图案一组,虎头居中,高浮雕,左右两侧各有虎身,弓颈沉腰,粗尾上卷,前后肢屈曲呈伏地欲跃状。虎身浅浮雕,虎头下一人,呈蹲坐式。双手平举齐肩,人头已被含噬虎口中。

龙虎尊纹饰的主题是“虎口衔人”,突出了虎凶猛恐怖的一面,与青铜器上其他神秘阴森的纹饰一样,具有强大的威慑力量,使人产生强烈的敬畏感,营造一种庄严神圣的气氛,而这种气氛在祭祀活动中具有十分重要的作用。

四虎镈(图2)

西周(前1046—前771),通钮高44.3厘米,钮高10.5厘米,总宽39.6厘米,铣间距27厘米,鼓间距20.4厘米,重16千克。

青铜乐器在青铜器中占有相当的比重。如果说礼器代表当时社会森严的等级制度,那么乐器也具有同等的效用。使用乐器的多少同样能反映出当时贵族地位的高低。按周代的礼制,天子用钟四组,诸侯三组,卿大夫二组,士一组。进入春秋时代以后,就出现了孔子所见到的“乐坏礼崩”的局面。所以,我们所见到的钟的数量,远远超出上述等级制度的标准。

乐器和礼器一样,随着时代和地域的不同,也有很大变化和差异。商代有铙无钟,也有称为钲的,是中国迄今所知道的最早出现的打击乐器。河南安阳出土的这种乐器,形制体扁短阔,上大下小,口朝上有柄在下,中空可装木把,编铙一般较小,三五个一组;大铙多单个出土,上饰兽面纹或象、虎等纹饰。春秋战国时代的徐、楚、吴、越等地盛行一种称为句鑃的乐器,实际就是钲铙的变形。

铙发展到西周,转变为钟,初为甬钟。最早见于西周中叶,其形制如图所示,就好像是倒悬的钲铙,悬于架上敲击,多为成组出现(即今谓“编钟”)。每组三件以上,多至十余件。春秋以后出现钮钟。湖北随县出土的曾侯编钟有六十四件,分为八组,每组数量有多有少。音色优美,音域宽广,可用来演奏现代音乐,说明中国古代音乐艺术水平之高超。

镈為钟的一个分支,与钟小有差别。一般是以造型来区分,即下口呈桥形者为钟,平口者为镈。镈的出现要晚于甬钟,而早于钮钟。早期的镈是单个使用的。到春秋以后才出现了编镈,如陕西省宝鸡市近来出土的秦公镈,故宫博物院藏的蟠虺纹镈,都是三件一组的编镈。与一般钟镈相比,本器装饰比较奇特。前后两面钲部各饰以一组大兽面,中间凸起一道镂空的扉棱(已残,似应为一鸟),好像是兽面的鼻。兽面两旁各有一条倒立的夔龙,兽面上下各有一以圆涡纹为主体的条带形纹饰。制作者还匠心独具,在镈身上饰有四只立体的虎,栩栩如生,形态生动,两两相对,构成镈两侧的扉棱,动静结合。由此可见中国古代的民间艺术家,对于造型装饰艺术研究之精深,构思之奇巧,已达到相当高的水平,使这件铜器具备了文物和艺术品的双重价值。

与本器相似的镈有三:

1.宋代《宣和博古图录》著录的周虎钟,今不知落于何处;

2.现存日本的虎钟;

3.上海博物馆藏四虎镈,其中仅上海四虎镈钲部纹饰与另三器差异较大。

虎戟钟(图3)

西周,通高44.3厘米,铣距27厘米,重16千克。1958年故宫博物院购藏。

体肩圆,平口,桥形钮。前后两面钲部各饰一组大兽面,中间凸起一道镂空扉棱,似兽面的鼻,兽面两旁各有一条倒立夔龙,上下各有以圆涡纹为主的条带纹饰。钟体两侧饰两只同向张口卷尾的立虎,两两排列,构成扉棱。钟钮饰以云雷纹。

钟两侧各饰二虎,四虎的形象非写实而是图案化,反映出当时铜器纹饰的神话性。此钟是研究西周青铜器纹饰和古代造型艺术非常难得的资料。

西周时期钟多为甬钟,到春秋战国时期则钮钟多见,此钮式在西周时期钟中不多见。此钟平口,又称镈。其造型、纹饰奇异,更显珍奇。

虎饰钟(图4)

西周,通高27.1厘米,铣距16厘米。

扁圓体,扁钮,旁立二鸟,长冠透雕甚华丽,与钮相连。前后两面各饰一圆雕虎,两栾出戟,平口。器体两面饰兽面纹、鸮首纹,隧中央饰兽面纹,两旁各有一夔纹,器前后两面相对应的夔又各构成一兽面。

此钟扁圆体,平口,又称镈。钟在使用时多为数件一组,依大小相次成组悬挂,称为编钟。此为一套编钟中的一件。

龙耳虎足壶(图5)

春秋后期,通高87.5厘米,宽47.2厘米,重41千克,1923年河南新郑出土。

此壶口直且外唇厚,壶颈部竖直修长,两侧附有一对壮硕的龙形耳,龙回首卷尾呈蹲立状,双龙耳上铸有细镂空,颈部整体饰以蕉叶纹。壶腹部微微隆起,上区饰蟠虺纹,下区光滑不做纹饰。底部呈圆形。圈足饰以蟠虺纹和云纹,下卧二虎。此壶造型古朴典雅,龙形栩栩如生,可称得上是春秋后期的代表性器物。

王命传任虎节(图6)

战国后期,通长15.9厘米,高10.7厘米,重0.47千克。

虎节体扁平,作伏虎形,昂首张口,长尾从臀部向脊背弯曲。一面刻画铭文5字:“王命,命传赁(任)。”意思是:持有虎节的这位使者是带着王的命令行动的,他所途经的驿站等地都要负责提供饮食、住宿等方便。此虎节造型优美,古朴雅致。

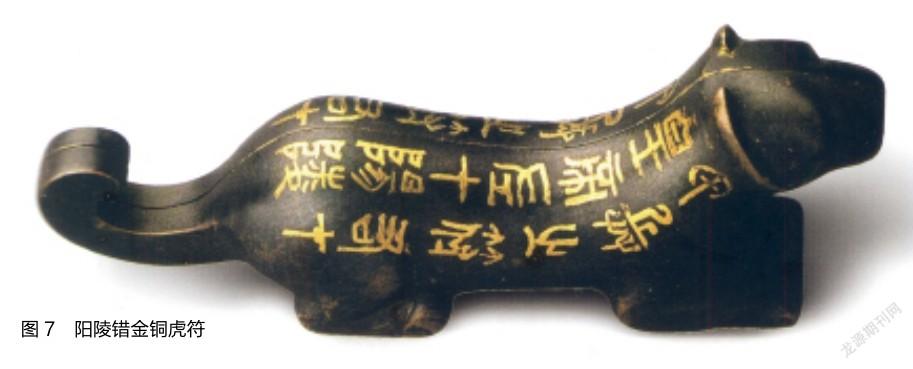

阳陵错金铜虎符(图7)

秦(前221一前206年),高3.14厘米,长8.9厘米,传山东临城出土。

阳陵虎符是一种凭证,可供秦始皇调动军队。虎符可以分为大致对称的左右两部分,一部分由将领持有,另一部分由皇帝掌控。皇帝需将所持虎符与将领手中的另一半贴合完整方可验证成功,调动军队。唐朝时还曾使用过兔符和鱼符,后来又恢复使用虎符。该虎符的两侧颈背位置各有相同的错金篆书铭文12字:“甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵。”阳陵即为今天的陕西高陵区,为秦郡名。虎符盛行于战国、秦、汉,都是专符专用,一地一符,一个兵符不可能同时调动两个地方的军队。

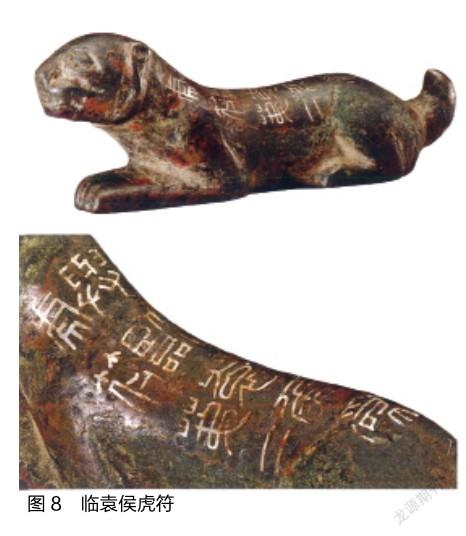

与临袁侯虎符 (图8)

西汉早期,通高2.7厘米,长8厘米,重0.1千克。

虎符卧虎状,铜质,背上有错银篆书铭文“与临袁侯为虎符第二”,“与临袁侯为”五字为半字,与另一半虎符上的文字合为整字。此为符的左半,内侧有方形凹槽。虎符是兴兵的凭证。

此符文字规整流畅,错银工艺已达到了很高的水平。符是古代中央政府用于传达命令,调动军队的一种凭证,通常由左右两部分组成,一半由中央掌握,另一半由统军将领掌握,当两者合为一体时,即可证明指令。目前可知最早的符在战国时期出现,汉代已大量使用。因符的形状多为虎状,故称为虎符。

临袁侯,《史记·高祖功臣侯者年表》和《汉书·高惠高后文功臣表》中“袁”字作“辕”。按上二表所载临辕侯于高祖十一年二月乙酉始封,这时临辕侯仅戚鳃一人。

西汉虎钮錞于(图9)

该器高50厘米,肩径长26厘米、宽23厘米,底径长21.2厘米、宽18.3厘米,丰肩,直腹。西汉虎钮錞于系旅顺博物馆旧藏。

上有椭圆形斜折沿盘,盘中央铸一虎钮,虎身修长,半蹲踞,长尾上卷。

关于錞于,在《周礼·地官》中曾有过记述:“以金錞和鼓。”郑玄注:“錞,錞于也。”在《国语·晋语》中记载:“战以錞于,丁宁,做其民也。”錞于是一种打击乐器,以绳系之并悬起。

该錞于顶部有一钮,是一昂首虎形。虎钮錞于是东周至汉代时期巴民族的独有乐器。《左传·昭公九年》云“巴、濮、楚、邓,吾南土也”,可以知道大约西周时期的巴、楚两地应是并驾齐驱的两个南方地区或民族。在楚国中心地带的考古中,因巴民族作为战国时期楚国境内的一个人数众多的民族,带有巴民族标志的文物古物常常被人们发现。

骑士捉俘虏纹带饰(图10)

西汉晚期,通长11.5厘米,高7.5厘米,重0.1千克。

整体造型呈不规则长方形,透雕动物、人物及车辆图案,前面为驾牲双轮车,车上有一犬。车后有一跨马武士,一手执剑,另一手捉住战俘头发,一犬扑向战俘。车前装饰树木,底框饰凹入叶状纹。这块铜饰牌的出土反映了北方游牧民族的生活方式和文化,在今人考证研究以前与北方游牧民族文化交往方面,有着非同一般的意义。

虎食马纹饰牌(图11)

西汉晚期,通长13.4厘米,高8.3厘米,重0.11千克。

透雕虎食马纹饰,虎呈伫立状,张嘴咬住马的颈部,马头向内转,身体微曲,四肢内曲呈卧状,饰牌有三穿孔。这种饰牌是北方草原地带游牧民族腰带上的装饰,一般认为属于匈奴。

错金银卧虎镇(图12)

東汉早期,通高7.6厘米,宽9.2厘米,重1.84克,清宫旧藏。

虎做蜷卧状,昂首张口,长尾从腹部向脊背弯卷,平底。身躯用金银错出花状虎斑。虎体内灌铅,以使其更加稳重,整器制作精致,造型生动,高超的错嵌工艺,使虎体显得栩栩如生。

古人席地而坐,铜镇是用来压席子四角的。

吕氏龙虎纹镜(图13)

东汉中期,面径22厘米,重1.6千克。

镜背纹饰以尖乳作四分法布置。四区分别表现:端坐的东王公、左右侍者和抚琴人;张牙舞爪的白虎;西王母、侍女和舞女;引颈长吟的青龙。此外还有铭文带,铭文“吕氏作竟流信德”中提到的吕氏是东汉中期绍兴著名铸镜工匠。

东王公是中国古代神话中人物,也称木公、东木公、东华帝君等,领男仙,掌诸仙名籍,与西王母并称。西王母更是汉代神话传说中的中心人物,她在人们心中是一位长生不老的仙人,还能保佑人们多子多孙,家族兴旺。镜纹上出现东王公和西王母的形象正是当时神仙思想的典型反映,也是人们思想意识形态的艺术概括。

龙虎纹镜·拓片(图14)

东汉,直径21.2厘米,重988克。

圆形。圆钮,圆钮座。钮座周围饰栉齿纹一周。四乳钉将纹饰分为四区,每区各饰一龙(或虎)纹,以云纹为地。其外饰弦纹、栉齿纹各一周。缘上饰云纹。

神人虎纹镜(图15)

东汉,直径18.4厘米,重0.75千克,1966年西安市莲湖区八一铁厂201工地出土。现藏西安博物院。

圆形,圆钮,联珠纹钮座,画纹带缘。座外一周立墙式凸棱。主区四柿蒂乳钉将纹饰间隔为四区。两区为神人,中间主神当为东王公和西王母,旁各有一侍者。东王公的形象为头戴传说中的三维冠,两肋生出两枚小羽翼。西王母戴平顶两面翘冠,身生双羽。另两区一为虎纹,另一为神树,神树两旁各一侍者。其外为一周铭文带,右旋而读为:“袁氏作竟世少有,东王公,西王母,辟去不羊,口孙子,白虎山人居在右,长保二亲,子孙力五。”铭文首尾用凹面乳钉纹作间隔,最外为一周栉齿纹。缘饰三角锯齿纹和云气纹各一周。

《山海经》与《神异经》中所记载的东王公、西王母的形象均与铜镜中的所差甚远,比较原始。在这之后两位形象逐渐演变,《集说诠真》将东王公、西王母说成是男仙之主和女仙之宗。在升仙思想极盛的汉代,这些神话又演变为仙话,《博物志》就有提道:“汉武帝好仙道,时西王母遣使乘白鹿当来。”