我国煤炭供需监测体系及预测预警机制研究

2022-04-26龚大勇高宁宁

冯 雨,龚大勇,高宁宁,张 娟

(1.中国煤炭运销协会,北京市丰台区,100070;(2.中国煤炭市场网,北京市丰台区,100070)

煤炭是我国的基础能源,其主体能源的地位在未来相当长的一段时期内不会改变[1-3]。尽管未来一段时间我国煤炭供应整体充足,但煤炭行业仍然处于结构调整和新旧动能转换的“阵痛期”。受资源条件、运输能力、需求变化、安全事故、突发事件等多方面因素影响,区域性、时段性紧张问题时有发生,如果煤炭产能无序扩张、释放或收缩,极易引起煤炭市场大幅波动,不利于上下游行业的稳定生产和经营,不利于国民经济的平稳运行[4]。因此,根据需求波动规律,引导企业根据市场自主调节生产节奏,平抑煤炭价格异常波动,构建完善的煤炭供需预测预警体系和调节机制,促进煤炭及相关行业平稳健康发展,显得尤为迫切和必要[5]。

1 构建煤炭供需监测体系

1.1 煤矿产能动态监测体系建设研究

基于笔者多年煤炭市场研究经验,认为引起煤矿产能变化的原因主要有两个:煤矿数量的变化和煤矿质量的变化[6]。因此需要对煤矿产能进行动态监测。

数量变化是指可有效供给煤矿数量的增加或减少。煤矿因事故、安全环保检查、政策、天气等突发事件以及淘汰关闭等一系列因素造成的停产、退出都可使煤矿数量减少;改扩建煤矿转产、新建矿井投产等可以使煤矿数量增加。煤矿数量的增减直接造成了煤矿产能的新增、核减或灭失。

质量变化是指反映煤矿质量的自然因素和社会经济因素指标的变化。地质环境变化、机械化、智能化程度、土地资源的约束程度、资金投入水平、科技成果应用水平等都会影响煤矿质量[7]。煤矿质量变化对煤矿产能具有较大影响。

因此需要建立煤矿产能动态监测评价体系,以周期性地监测由于上述原因引起的煤矿产能减少或增加,并据此对煤矿产能做出动态评价,具体分为一般监测区域和重点监测区域。

1.1.1 监测区域

(1)一般监测区域:煤矿数量及产能相对稳定或渐变的区域,即煤炭产量相对较少,对市场运行影响较小的区域的煤矿。如辽宁、吉林、黑龙江、江苏、福建、湖南、广西、四川、云南、甘肃、青海、新疆等省(区)的煤矿。

(2)重点监测区域:受人为、自然条件或政策等因素影响,短时间内煤矿数量及产能出现较大变化的区域,即煤矿分布集中、煤炭产量较大,对市场供给影响较大区域的煤矿。如山西、陕西、内蒙古、河北、河南、山东、安徽、贵州、宁夏等省(区)的煤矿。

1.1.2 监测周期、方法和内容

一般监测对象的监测周期为3个月,重点监测对象的监测周期为1个月。

在监测方法方面,由于全国煤矿分布广泛且数量比较巨大,采用以煤炭企业上报所属市相关主管部门,市相关主管部门上报省主管部门,省主管部门上报国家相关主管部门的定期上报方式监测。

在监测内容方面,除监测各煤企煤矿产能外还需监测周期内煤矿因停产、复产、关闭退出、核增、新建投产等原因造成产能的核减、核增、灭失、损失、新增的变化量及其变化原因。

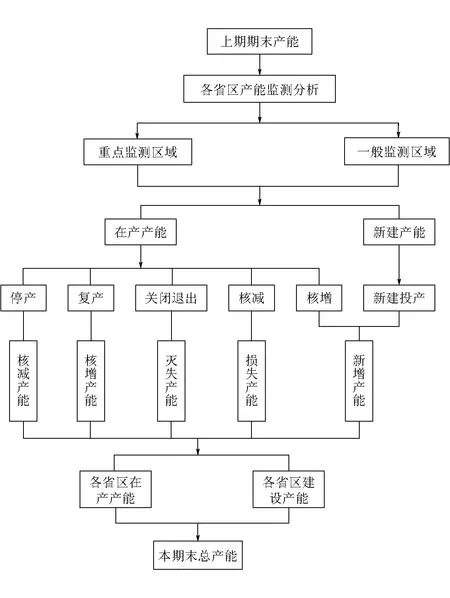

煤矿产能动态监测体系见图1。监测周期内停产及整顿的煤矿,采用上一个监测周期末的监测结果确定核减产能;监测周期内核减的煤矿,采用上一个监测周期末的监测结果确定损失产能;监测周期内关、退的煤矿,采用上一个监测周期末的监测结果确定灭失产能;监测周期内复产、核增和新增的煤矿,依据评价结果和上一个监测周期末的监测结果确定核增产能和新增产能。

图1 煤矿产能动态监测体系

若提前预测下一周期煤矿产能情况,可依据各企业提前上报煤矿产能变化情况进行预测。

1.2 煤矿生产数据监测体系

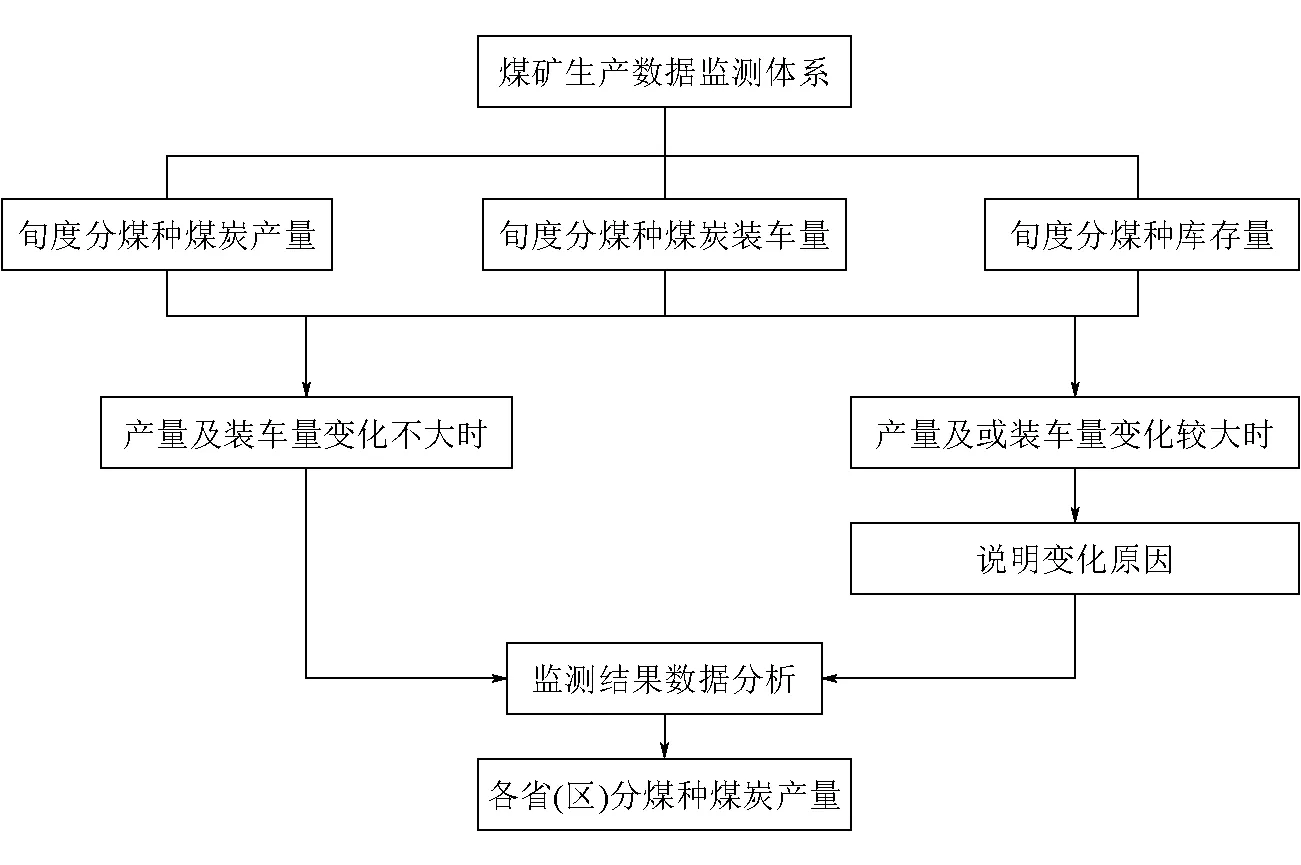

煤炭产量既受煤矿产能控制,又与突发事件、环保、政策等因素有关[8]。煤炭产量监测方法及体系和煤矿产能监测体系相类似。为准确掌握煤炭产量变化情况,经深入研究,认为应以各煤炭企业生产调度数据及生产计划为依据,采用企业上报形式建立煤炭生产数据监测体系。煤矿生产数据监测体系如图2所示。

图2 煤矿生产数据监测体系

监测区域:全国各省(区)煤炭企业煤矿,监测周期为旬度,每月10日、20日及月末。

监测方法:由于全国煤矿分布广泛且数量巨大,采用以煤炭企业上报所属市相关主管部门,市相关主管部门上报省主管部门,省主管部门上报国家相关主管部门的定期上报方式监测。

监测内容:各煤企旬度动力煤、喷吹煤、炼焦煤产量;旬度动力煤、喷吹煤、炼焦煤装车量;旬度动力煤、喷吹煤、炼焦煤库存量。如旬度产量、装车量变化较大时,煤企需上报变化原因。若提前预测下一周期的煤矿产量情况,可依据各企业提前上报的煤矿旬度或月度生产计划情况为依据预测下一周期煤矿产量情况。

1.3 煤炭下游行业数据监测体系

我国是世界煤炭消费第一大国,煤炭占一次能源消费总量的比例在55%以上(2019年BP世界能源统计),以煤炭为主的能源结构支撑了我国经济高速发展[9]。煤炭需求消费直接受国家宏观经济状况及电力、钢铁、建材、化工等相关下游行业发展的影响,属于典型的需求拉动型市场[10],从以上角度建立监测体系更易于及时、准确地监测煤炭消费的变化。

1.3.1 宏观数据

宏观数据主要采取5个指标。

(1)指标1:GDP,监测频率为每季度。

煤炭消费的主要行业为电力、冶金(钢铁)、建材和化工4个行业,而这4个煤炭下游行业的发展与国民经济发展的GDP密切相关,且国民经济的快速发展将带动煤炭下游行业持续向好,因此将GDP作为下游行业煤炭消费量的先行指标。

(2)指标2:商品房销售面积,监测频率为每月。

商品房销售面积直接对冶金(钢铁)、建材、化工市场产生明显影响,并间接影响着电力行业的煤炭消费。

从冶金(钢铁)行业来看,我国的城市化进程和房产在我国的投资属性共同助推了房地产业成为目前我国最大的钢铁消费领域,而以钢结构代替混凝土结构是建筑业的发展趋势,这个趋势将极大提升我国房地产业的钢铁消费量。房地产的开发周期主要包括:拿地-开工-施工-(预售)-竣工-销售-交付装修。作为房地产周期的主要指标,房屋销售资金的回笼将直接影响中期施工进度,同时改善房企对未来的预期,再次刺激房企新项目开工,从而对钢材消费起到正反馈的作用。因此,商品房销售面积可作为钢材消费量的先行指标,其比钢材消费量数据提前1~2个月,而钢材消费量数据一般比钢材产量(钢铁行业煤炭消费量)数据提前半个月左右。

从建材行业来看,其下游产品主要包括水泥、平板玻璃等。其中,水泥需求主要来自房地产、基建和农村建设,随着城市化进程日益加快,农村道路建设已基本完成,农村地区的水泥需求将逐渐下降,房地产和基建将成为水泥需求的主要推动力[11]。平板玻璃下游需求主要是房地产,占比在75%左右。因此,商品房销售面积可作为建材行业下游产品消费量的先行指标,其比建材行业下游产品消费量数据提前1~2个月,而建材行业下游产品消费量数据一般比各建材产品产量或建材行业煤炭消费量的数据早半个月左右。

从化工行业来看,平板玻璃是消耗纯碱的主力军,而平板玻璃的下游需求主要是房地产。因此,商品房销售面积可作为纯碱消费量的先行指标,其比纯碱消费量数据提前3~4个月,而纯碱消费量数据一般比纯碱产量或化工行业煤炭消费量数据早半个月左右。

(3)指标3:基建投资,监测频率为每月。

从钢铁行业来看,未来国家及地方政府将同时抓好传统基建和新基建,我国用钢需求将得到提振。特别是随着特高压、城际高速铁路和城际轨道交通等快速发展,钢材消费量将有所增加。但区别于传统基建的“铁公基”,发力于科技端的“新基建”对钢材消费增量直接影响有限,很难再现2008年的钢材消费高速增长的情景。因此,基建投资额可作为钢材消费量的先行指标,其比钢材消费量数据提前4~5个月时间,而钢材消费量数据一般比钢材产量(钢铁行业煤炭消费量)数据早半个月左右。

从建材行业来看,水泥是建材行业的主要下游产品,相当大一部分水泥需求来自基建,因此,基建投资额可作为建材行业下游产品消费量的先行指标,其比建材行业下游产品消费量数据提前4~5个月,而建材行业下游产品消费量数据一般比建材行业煤炭消费量数据早半个月左右。

从电力、化工行业来看,基建过程中会消耗大量电力,并会用到很多化工行业下游产品;因此基础设施建设投资额可作为电力、化工行业煤炭消费量的先行指标。

(4)指标4:挖掘机销量,监测频率为每月。

挖掘机销量直接显示终端地产基建开工状况,进而对冶金(钢铁)、建材、化工行业产生直接拉动作用,而这些行业均为高耗能行业,与电力密切相关。具体来看,挖掘机、装载机、混凝土机等设备制造过程中需要用到大量板材,例如,1台22吨级的挖掘机消耗板材约18 t,而1台25吨级的挖掘机板材消耗量达到19.8 t。同时,挖掘机是土方工程的必备工具,而土方工程又是所有基建项目的先导工程,挖掘机销量大幅增长之后,其他工程机械如混凝土机、泵车、起重机、推土机、装载机等土建设备的需求量也将出现增长,随着工程需求回暖信号释放,5~6个月后,钢材需求将随之增加,同时,基建项目中所需的水泥、平板玻璃及化工行业下游产品等需求也将随之增加。因此,挖掘机销量可作为四大行业煤炭消费量的先行指标。

(5)指标5:建材成交量,监测频率为每天。

建材成交量的变动直接反映钢铁、建材行业发展情况,而房地产、基建与冶金(钢铁)、建材行业的发展情况密切相关,房地产、基建开工建设过程中会消耗大量电力,并会用到很多化工行业下游产品,因此建材成交量可作为四大行业煤炭消费量的先行指标。

1.3.2 下游行业的监测指标

(1)电力行业主要有3个监测指标。

指标1:各省月度用电量,监测频率为每月或每旬。全社会用电量数据与电力行业发电数据呈正相关关系,因此各省月度用电量可作为电力行业煤炭消费量的同步指标。

指标2:分省各发电方式发电量(包括火电发电量、水电发电量、风电发电量、太阳能发电量、核发电量),监测频率为每月或每旬。为全面落实“双碳”战略目标和中央生态环境保护督察要求,后期风电、光伏发电、核电等清洁能源发电将快速发展,且清洁能源的消纳能力将逐步增强[13],火力发电量将受到挤压,国内煤炭消费量将逐步减少。因此分省各发电方式发电量可作为火电消费量(电力行业煤炭消费量)的同步指标。

指标3:电力行业政策,电力行业政策属于定性指标,其对火电消费量(电力行业煤炭消费量)的影响需要人为界定。

(2)冶金(钢铁)行业有3个监测指标。

指标1:生铁产量,监测频率为每月或每旬。生铁是冶金(钢铁)行业的主要下游产品之一,且生铁产量增加将带动冶金(钢铁)行业用煤需求增加,因此,生铁产量可作为冶金(钢铁)行业煤炭消费量的同步指标。

指标2:焦炭产量,监测频率为每月或每旬。焦炭是冶金(钢铁)行业的主要下游产品之一,且焦炭产量增加将带动冶金(钢铁)行业用煤需求增加,因此,焦炭产量可作为冶金(钢铁)行业煤炭消费量的先行指标。

指标3:冶金(钢铁)行业政策。该行业政策属于定性指标,其对钢材消费量和对煤炭消费量的影响需要人为界定。

(3)建材行业有2个监测指标。

指标1:水泥产量、平板玻璃产量,监测频率每月或每旬。建材行业的下游产品主要包括水泥、平板玻璃等,且水泥、平板玻璃产量增加将带动建材行业用煤需求增加,因此,水泥、平板玻璃产量可作为建材行业煤炭消费量的同步指标。

指标2:建材行业政策。建材行业政策属于定性指标,其对建材行业下游产品消费量(建材行业煤炭消费量)的影响需要人为界定。

(4)化工行业有3个监测指标。

指标1:甲醇、合成氨产量,监测频率为每月。化工行业的下游产品主要包括甲醇、合成氨等,且甲醇、合成氨产量增加将带动化工行业用煤需求增加,因此,甲醇、合成氨产量可作为化工行业煤炭消费量的同步指标。

指标2:CTO(煤制烯烃)/MTO(甲醇制烯烃)产能变化情况,监测频率为每年。近年来,CTO/MTO领域项目发展迅速,且后期该领域依然是化工行业主要增长点,因此,CTO/MTO产能变化情况可作为化工行业煤炭消费量的先行指标。

指标3:化工行业政策。化工行业政策属于定性指标,其对化工行业下游产品消费量(化工行业煤炭消费量)的影响需要人为界定。

根据以上研究,构建了煤炭下游行业的数据监测体系,如图3所示。

图3 煤炭下游行业数据监测体系

2 构建煤炭供需预测预警机制

2.1 供需预测机理研究

2.1.1 供应端预测机理分析

煤炭供给主要由产能状态、生产运输状况等情况决定。根据煤矿产能动态监测体系和煤矿生产数据监测体系建立的煤炭产能、产量数据监测体系,建立如下煤炭供给预测理论模型:

clt+1=zt+1·zcnt+1+wt+1·(clt-tt·tcnt+1) (1)

模型(1)中:

clt+1、clt——分别表示第t+1、t期的煤炭产量;

tcnt+1——第t+1期退出煤炭产能;

tt——第t+1期退出产能在第t期时产能释放强度系数;

zcnt+1——第t+1期产能增加情况;

zt+1——产能释放强度系数;

wt+1——在产产能第t+1期较第t期释放强度变化系数;

zcnt+1、tcnt+1、tt、wt+1——受政策影响比较大的参数。

以上理论模型运行数据基础主要基于煤矿产能动态监测体系和煤矿生产数据监测体系监测数据,并基于监测数据分析模拟进而对政策影响因子进行量化。

2.1.2 需求端预测机理分析

煤炭下游行业数据监测体系中已提到煤炭需求消费属于典型的需求拉动型市场,在我国近年来的发展过程中,煤炭宏观上直接与GDP相关,终端主要受房地产和基建两大行业影响,消费量主要由煤炭行业下游四大行业主要产品产量决定,而宏观、终端、下游之间又是互相影响互相制约的,因此在预测时应抓住主要矛盾,即抓住需求与GDP的关系建立模型。

因此,需求预测模型采用煤炭消费弹性系数法,即将煤炭消费量与GDP建立模型如下:

xft=xf0·(1+εβ)t-t0+φ

(2)

模型(2)中:

xft——第t期的消费量;

ε——煤炭消费弹性系数,ε的求法采用平均增长速度法,即统计年煤炭消费的平均增长速度除以统计年GDP的平均增长速度;

β——基准年到预测年GDP平均增长速度;

φ——误差项。

以上模型运行机理基于煤炭下游行业数据监测体系监测的煤炭消费量和GDP的情况,运行结论通过其他需求监测指标进行验证分析,进而不断完善消费预测模型。

2.2 供需预警机制研究

2.2.1 煤炭供需预警指标分析

结合当前实际情况,选择反映煤炭供求平衡状态和煤炭供应保障程度2个指标作为煤炭预警的主要指标。

(1)库存消费比。首先,基于我国煤炭库存量和消费量数据,运用库存消费比指标来反映煤炭市场的库存健康状态及保障程度,其计算公式如式(3):

(3)

式中:kxt——第t期煤炭库存消费比;

kct——第t期期末煤炭库存。

(2)供需比。基于我国煤炭产量、消费量、进口量和出口量数据,运用供需比指标来反映煤炭市场的供需平衡关系,其计算公式如式(4):

(4)

式中:gxt——第t期煤炭供需比;

imt、ext——第t期煤炭进口量和出口量。

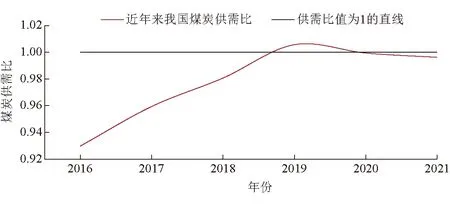

根据2016年以来国家统计局公布的产量数据、海关总署公布的进出口数据、中国煤炭市场网(CCTD)根据煤炭下游产品测算煤炭消费数据、监测的全社会库存数据、秦皇岛港口23 MJ/kg(5 500 kcal/kg)价格数据,从库存消费比和供需比对2016年供需波动进行分析,结果见图4和图5。

数据来源:中国煤炭市场网(CCTD)测算图4 2016-2021年秦皇岛港23.0 MJ/kg(5 500 kcal/kg)动力煤月度均价与库存消费比走势对比

数据来源:CCTD测算图5 2016-2021年我国煤炭供需比走势情况

从图4、图5的走势来看,供需比和库存消费波动与价格波动高度相关。因此将供需比和库存消费比综合情况作为煤炭供需预警分析指标。

2.2.2 预警指标警度划分

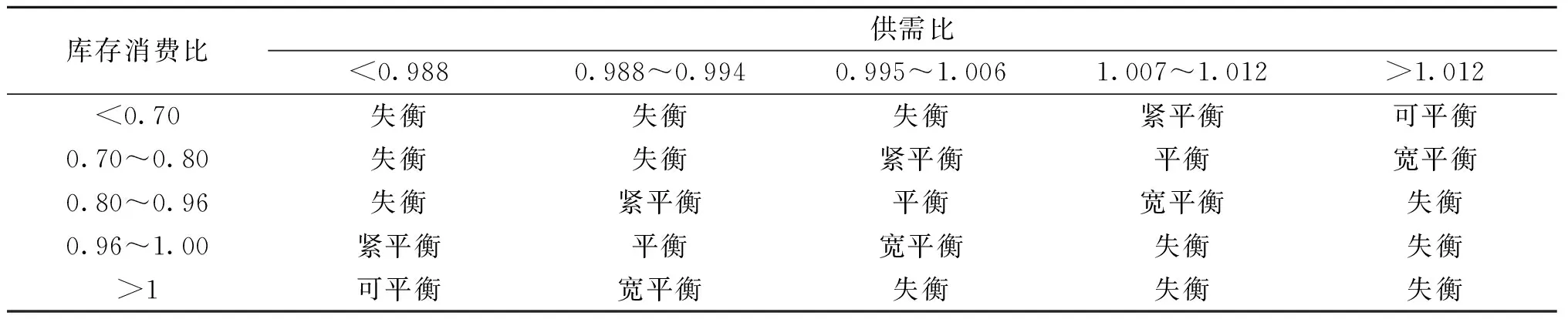

根据图4、图5数据分析,确定我国煤炭供需预警警度界限值如表1所示。

表1 煤炭供需预警警度划分标准

2.2.3 供需预警警情分析

笔者认为,当预测某时期的库存消费比小于0.70时,若预测的供需比大于1.012,则可能实现供需平衡;若供需比运行在1.006~1.012区间,则市场供需关系表现为紧平衡;若供需比小于1.006,则市场供需关系表现为失衡。

当库存消费比运行在0.70~0.80区间时,若供需比运行在1.006~1.012区间,则可实现供需平衡;若供需比运行在0.994~1.006区间,则市场供需关系表现为紧平衡;若供需比大于1.012,则市场供需关系表现为宽平衡;若供需比小于0.994,则市场供需关系表现为失衡。

当库存消费比运行在0.80~0.96区间时,若供需比运行在0.994~1.006区间,则可实现供需平衡;若供需比运行在0.988~0.994区间,则市场供需关系表现为紧平衡;若供需比运行在1.006~1.012区间,则市场供需关系表现为宽平衡;若供需比小于0.988或大于1.012,则市场供需关系表现为失衡。

当库存消费比运行在0.96~1.00区间时,若供需比运行在0.988~0.994区间,则可实现供需平衡;若供需比小于0.988,则市场供需关系表现为紧平衡;若供需比运行在0.994~1.006区间,则市场供需关系表现为宽平衡;若供需比大于1.006,则市场供需关系表现为失衡。

当库存消费比大于1.00时,若供需比小于0.988,则可能实现供需平衡;若供需比运行在0.988~0.994区间,则市场供需关系表现为宽平衡;若供需比大于0.994,则市场供需关系表现为失衡。

此外,需要注意到,当市场供需关系处于平衡状态时,煤炭价格将运行在合理区间;当市场供需关系处于紧平衡状态时,煤炭价格将向上小幅波动;当市场供需关系处于宽平衡状态时,煤炭价格将向下小幅波动;当市场供需关系处于失衡状态,煤炭价格将向下或向上剧烈波动。

3 研究结论及相关建议

3.1 加强监测和研判,做好煤炭供需的预测和预警

通过深入分析和研究,认为只要加强煤炭需求侧监测与研判,完善供需数据监测体系,做好供需预测预警,按需有序释放产能,就可避免煤炭价格的大幅波动。

从构建的煤炭供需预测预警体系可以看出,从“十三五”时期煤炭供给侧结构性改革以来,我国煤炭大量过剩、落后产能退出,大幅缓解了煤炭行业产能过剩的状况,叠加内蒙古煤炭行业整顿,相关部门对供应的监测、管理力度加强,产能释放的节奏相对易于监测和管控。

然而,宏观经济发展变化、需求端波动,受国内外多重因素影响,因此市场对需求端精准监测很困难,包括2016年下半年开始的宏观经济调控、2020年疫情对市场波动影响、2021年全球大通胀、我国煤炭需求大幅增长等,因此难以精准对煤炭需求端做出预测预警和提前按需布局供应。此外,“双碳”战略实施对煤炭需求预测预警提出了更高要求,不仅关系到煤炭供需市场的稳定发展,还关系到全国能源结构调整战略。因此,建议相关部门进一步加强煤炭需求侧监测实施体系建设,加强煤炭需求研判,完善煤炭供需预测预警体系,按需有序释放煤炭产能,避免煤炭价格大幅波动,保障“双碳”战略有效实施,促进国民经济平稳健康持续发展。

3.2 完善新形势下国家煤炭储备体系建设,提高市场调节能力

当前,我国经济运行进入新发展阶段,面对复杂严峻的国内外局势,煤炭供需格局正处于深刻调整之中。同时,新形势、新格局对煤炭储备在保障国家能源总体安全中发挥的功能也提出了新的要求。新形势下,我国能源总体安全目标对煤炭储备提出的多元化需求,需要构建兼顾区域调峰需求、平衡市场供需、保障应急供应、确保能源安全等多元功能的,以社会责任储备为主的国家新型煤炭储备体系。

(1)根据煤炭需求波动规律, 适时调整煤炭储备规模。煤炭储备规模应与消费量挂钩, 当前储备规模难以应对煤炭峰谷波动需求, 煤炭终端消费用户的平均储备天数低于国际主要煤炭消费国家的终端用户储备天数,并且现有储备能力难以应对重大突发事件对煤炭需求的冲击,在相对量上, 要适时调节煤炭储备规模。因此,对于煤炭储备规模及能力的确定, 需综合考虑影响煤炭储备规模的煤炭生产量、消费量、供需弹性、对外依存度等因素,准确把握煤炭需求的峰谷波动规律,实现煤炭市场供需平衡和高效的煤炭动态轮储,降低煤炭企业供应链成本,从而保障煤炭高质量供应。

(2)根据煤炭流动规律, 优化煤炭储备基地布局。针对我国煤炭储备布局不够合理、成本高企的现状, 应结合各省及各地区煤炭生产量、消费量、调入量、调出量、自给率等要素,把握煤炭的流动规律, 在主要的煤炭生产省份及地区、煤炭净调入量大的省份及地区、对进口煤炭依赖程度高的省份及地区,重点布局一批煤炭储备库, 同时在煤炭流动的供应链关键节点和对新能源调峰需求高的地区,加强储备能力布局建设,使布局由分散储备向统一储备转变。

3.3 完善煤炭进口动态调节机制

立足国内资源保障供应,加大国内供应有保障地区控制进口力度,部分短期内高度依赖进口的区域适度灵活。进一步完善进口煤动态调节机制,在力度和节奏上把握好控制煤炭进口与保障国内煤炭供应、价格稳定的关系,实现国内供需动态平衡。