安徽池州地区富硒土壤地球化学特征及成因分析

2022-04-26梁红霞侯克斌陈富荣吴正方

梁红霞, 侯克斌, 陈富荣, 吴正方

(1.安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所),安徽 合肥 230001; 2.安徽省地质矿产勘查局324地质队,安徽 池州 247100)

硒(Se)作为一种稀散元素,是人体必需的健康元素[1-3],享有“生命的火种”、“长寿元素”、“抗癌之王”之美誉[4-8]。硒具有营养、解毒、毒性三重生物学功能,适量的硒能够增强人体抗衰老、抗氧化、抗癌防癌的能力,还具有提升人体免疫力、清除致癌物质自由基、抑制镉砷汞银等重金属毒性等功效[9-14];缺硒会诱发克山病、大骨节病、白肌病等多种疾病[15-17];硒过量可导致“蹒跚症”、“碱毒症”等慢性中毒症的发生,出现皮肤褪色、指甲和手指变形、贫血、智力低下等症状[18-20]。因此查明人类活动区土壤的硒含量及空间分布情况显得十分必要。

池州市具有丰富的富硒土壤资源。以安徽省多目标区域地球化学调查、池州市富硒土壤资源地球化学调查数据为基础,结合区域地质背景、典型土壤垂向剖面数据,探讨池州市富硒土壤资源总量、硒分布特征及其来源和成因,为池州市富硒土壤资源开发利用提供科学依据。

1 研究区概况

1.1 基本情况

池州市位于安徽省西南部,长江中下游南岸,地处皖江城市带、长江经济带,是安徽“两山一湖”(黄山、九华山、太平湖)旅游经济圈的重要组成部分,国土面积8 399 km2。土地利用类型以耕地和林地为主,二者占池州市国土面积的82.37%。

区内既分布有黄棕壤、黄壤、红壤等地带性土壤,也有水稻土、潮土、石灰岩土、粗骨土等非地带性土壤。气候上属亚热带季风气候区暖湿性亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛,夏季较长。农业气候区划以沿江双季稻一年两熟北亚热带农业气候区为主,西部跨入“双三熟”北亚热带农业气候区,盛产水稻、小麦、棉花、油料、茶叶、中药材等农产品,是国家重要的商品粮、优质棉、出口红茶基地。

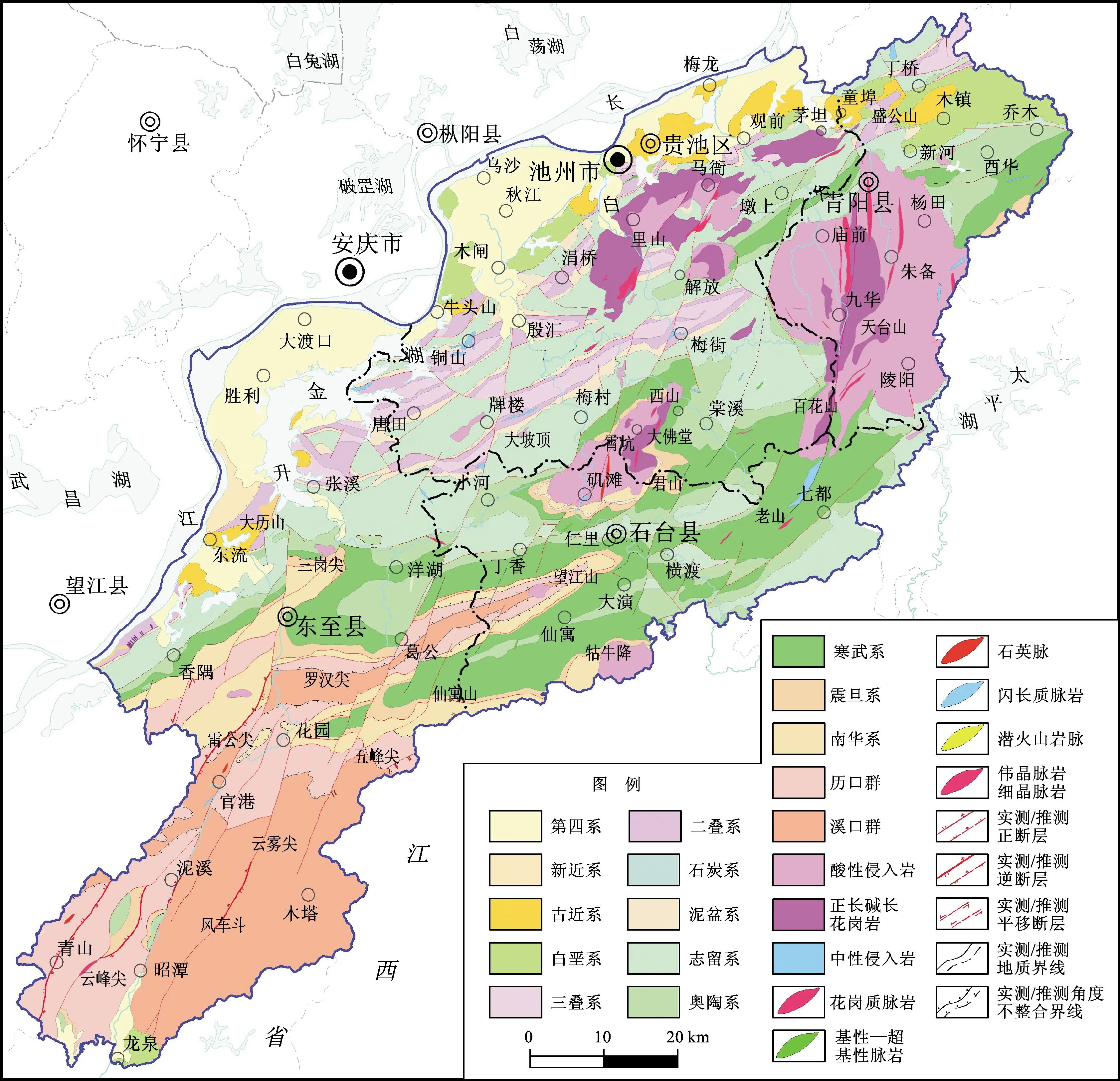

1.2 区域地质概况

池州市位于扬子地台东北部,根据地层、构造、岩浆活动的差异,可分为江南台隆(东至县南部)、下扬子台坳(贵池区和青阳县以北)及皖南浙台坳(中部地区)三个次级构造单元(图1)。在地壳运动影响下,区内发育一系列褶皱与断裂。区内地层出露齐全,自太古界至新生界均有分布。中—晚元古界青白口系、震旦系地层集中于东至县香隅—东至—仙寓山一线以南。早古生界寒武系、奥陶系地层主要分布于石台县境内,并向西延伸至东至县周边,志留系地层则较为集中分布于贵池区境内,向西延伸至东至县香隅镇一带。晚古生界二叠系及中生界三叠系地层夹于志留系地层之间。新生界地层主要分布于长江及山前沟谷平原内。区内岩浆岩以燕山期酸性侵入岩为主,主要分布于九华山、里山、霄坑、牯牛降等地。从岩性分布上看,变质岩赋存于青白口系溪口群、历口群,碳酸盐岩赋存于寒武系—奥陶系、二叠系—三叠系,酸性岩主要为燕山期花岗岩(如青阳岩体、谭山岩体等),河流冲积物、晚更新世黄土主要来自第四系地层。

图1 研究区地质简图Fig.1 Geological map of the study area

2 材料与方法

2.1 样品采集与处理

土壤样采自于表层0~20 cm的土壤,采样密度1点/km2,采样质量1 000 g,采样过程兼顾土壤类型、成土母质、地形地貌等特征。共采集表层土壤样9 086件,其中1∶25万多目标区域地球化学调查样品4 416件,1∶10万富硒土壤资源地球化学调查样品4 670件,前者按1点/4 km2组合为1 104件组合群,后者进行单点分析,共送样分析5 774件土壤样。

土壤垂向剖面样品依据不同地质背景、土地利用类型、景观类型、土壤类型等布置,以浅钻揭露的方式,按照土壤发生层分层采集土壤样,并在钻孔附近原位采集岩石样。共布设垂向剖面70条,采集土壤样272件、岩石样54件。

2.2 样品测试分析

土壤样在自然条件下风干并过20目尼龙筛加工处理后,在原国土资源部合肥矿产资源监督检测中心完成分析测试工作。测试分析过程严格按照《多目标区域地球化学调查规范(1∶250 000)》(DZ/T 0258—2014)[21]等规范进行,采用酸熔—原子荧光光谱法(AFS)测定土壤、岩石中的全硒,硫酸亚铁铵容量法(VOL)测定土壤中的有机质,pH计测定土壤pH。

2.3 数据处理

采用Excel、SPSS等数据处理软件进行数据分布检验和参数计算(平均值、最大值、最小值、变异系数、极值等),采用GeoIPAS V4.0、地球化学勘查一体化系统等软件进行图件绘制。

3 富硒土壤特征

3.1 土壤硒含量特征

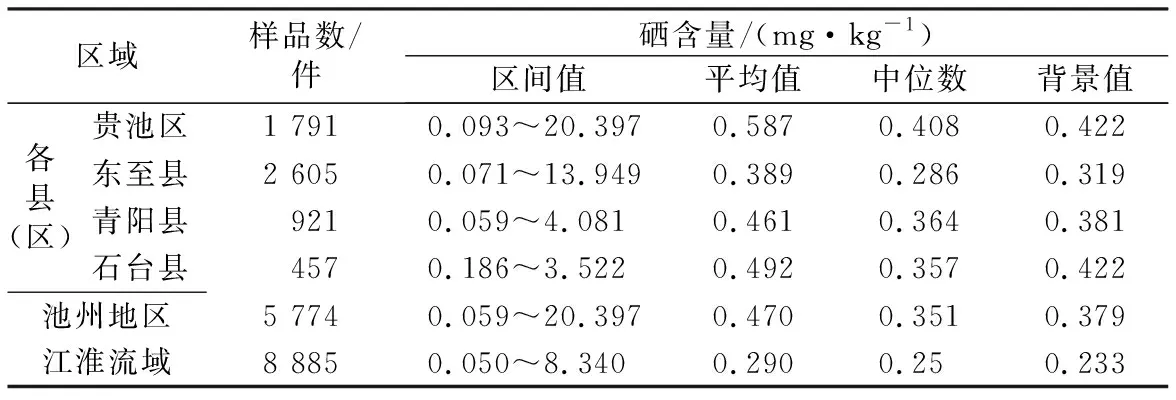

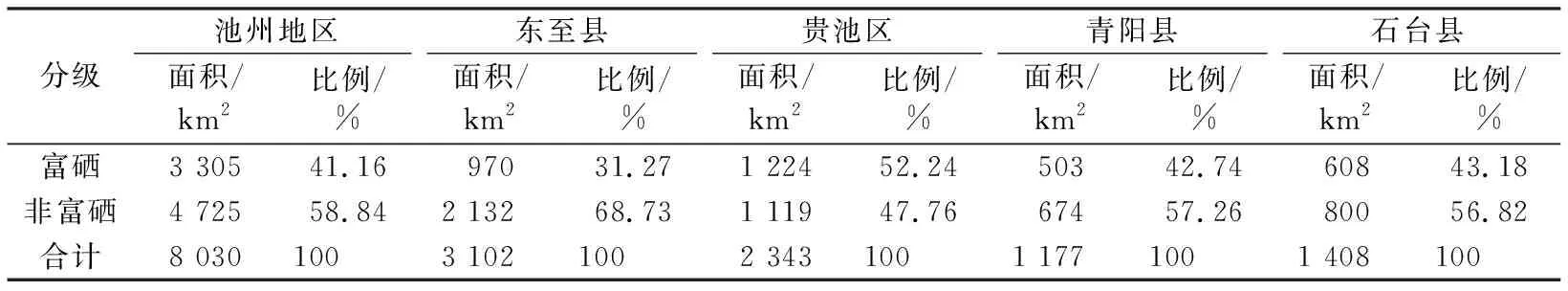

调查结果(表1)显示池州市表层土壤硒含量范围为0.059~20.397 mg/kg,平均值为0.470 mg/kg,背景值为0.379 mg/kg。其分别是江淮流域土壤硒[22]对应参数(平均值0.290 mg /kg,背景值0.233 mg/kg)的1.62倍、1.60倍,因此池州市表层土壤硒具有高含量、高背景的特点。

表1 池州市表层土壤硒含量特征Table 1 Characteristics of the content of selenium in surface soil of Chizhou City

该市下辖各县(区)中,因有二叠系、三叠系碳酸盐岩等高硒地层以及硒空间变异性较大的志留系地层分布,贵池区土壤硒含量明显高于其他三县,且土壤硒空间变异性较大;东至县境内青白口系历口群发育的土壤硒含量较低,使得东至县土壤硒含量平均值及背景值最低;而石台县和青阳县主要分布的寒武系—奥陶系碳酸盐岩及燕山晚期酸性侵入岩具有较高背景值,使得两县土壤硒含量变化范围相对较小。

3.2 土壤硒空间分布特征

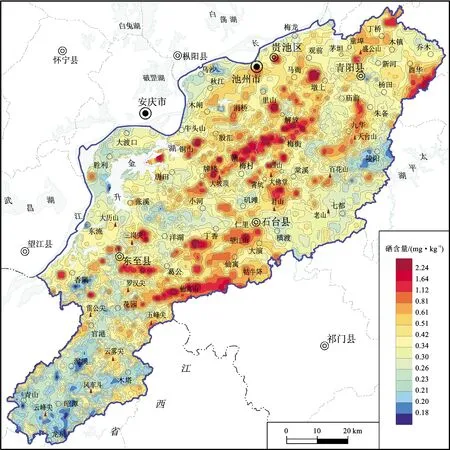

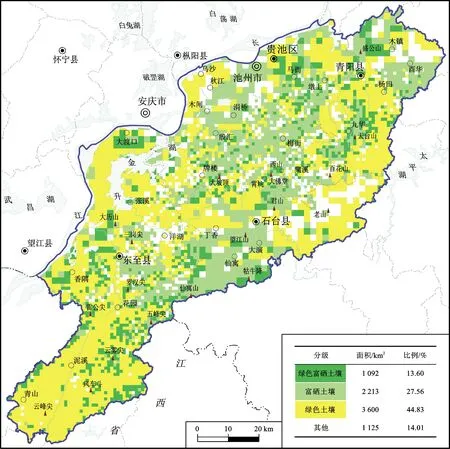

池州市土壤硒高值区大致呈北东向条带、串珠状(图2)集中分布于石台县仙寓山—牯牛降、望江山周边,贵池区牌楼—梅街,青阳县九华山一带、酉华南部。高值区分布范围与区内寒武系—奥陶系、石炭系—三叠系碳酸盐岩,以及九华岩体正长/碱长花岗岩分布范围相一致。

图2 池州市表层土壤硒含量空间分布图Fig.2 The space distribution of selenium in surface soil of Chizhou City

3.3 富硒土壤资源特征

圈定富硒土壤面积3 305 km2,占池州市面积的41.16%(表2、图3),占安徽省已查明富硒土壤面积(14 797 km2)的22.34%。其中贵池区富硒土壤面积1 224 km2,占池州市富硒土壤面积的37.03%;东至县富硒土壤面积970 km2,占池州市富硒土壤面积的29.35%;石台县富硒土壤面积608 km2,占池州市富硒土壤面积的18.40%;青阳县富硒土壤面积503 km2,占池州市富硒土壤面积的15.22%;池州市符合《绿色食品 产地环境质量》(NY/T 391—2013)[23]的绿色富硒土壤面积为1 092 km2(图3),其中东至县绿色富硒土壤面积分布最广(527 km2),占池州市绿色富硒土壤面积的48.26%,其次为贵池区,分布面积357 km2(占比32.69%),石台县、青阳县分布面积较少。

表2 池州市富硒土壤资源分布统计表Table 2 Statistical table of distribution of selenium-rich soil resources in Chizhou City

空间上,富硒土壤集中连片分布在贵池区大部、青阳县东部(酉华—杨田)与南部(九华山)、东至县东部(花园—洋湖)等地(图3)。

图3 池州市绿色富硒土壤分布图Fig.3 Distribution map of green selenium-rich soil in Chizhou City

4 富硒土壤成因分析

大量研究表明[24-34],土壤硒含量及富硒土壤成因受母质(母岩)、地形地貌、土地利用方式等多种因素的影响。李家熙等[30]认为高硒土壤中的硒主要来源于富硒岩石和煤层;其他多位学者[31-34]认为自然界中黑色页岩和碳酸盐岩等母岩中硒含量相对较高,是决定土壤含硒量高低的主要原因。

4.1 土壤硒垂向分布

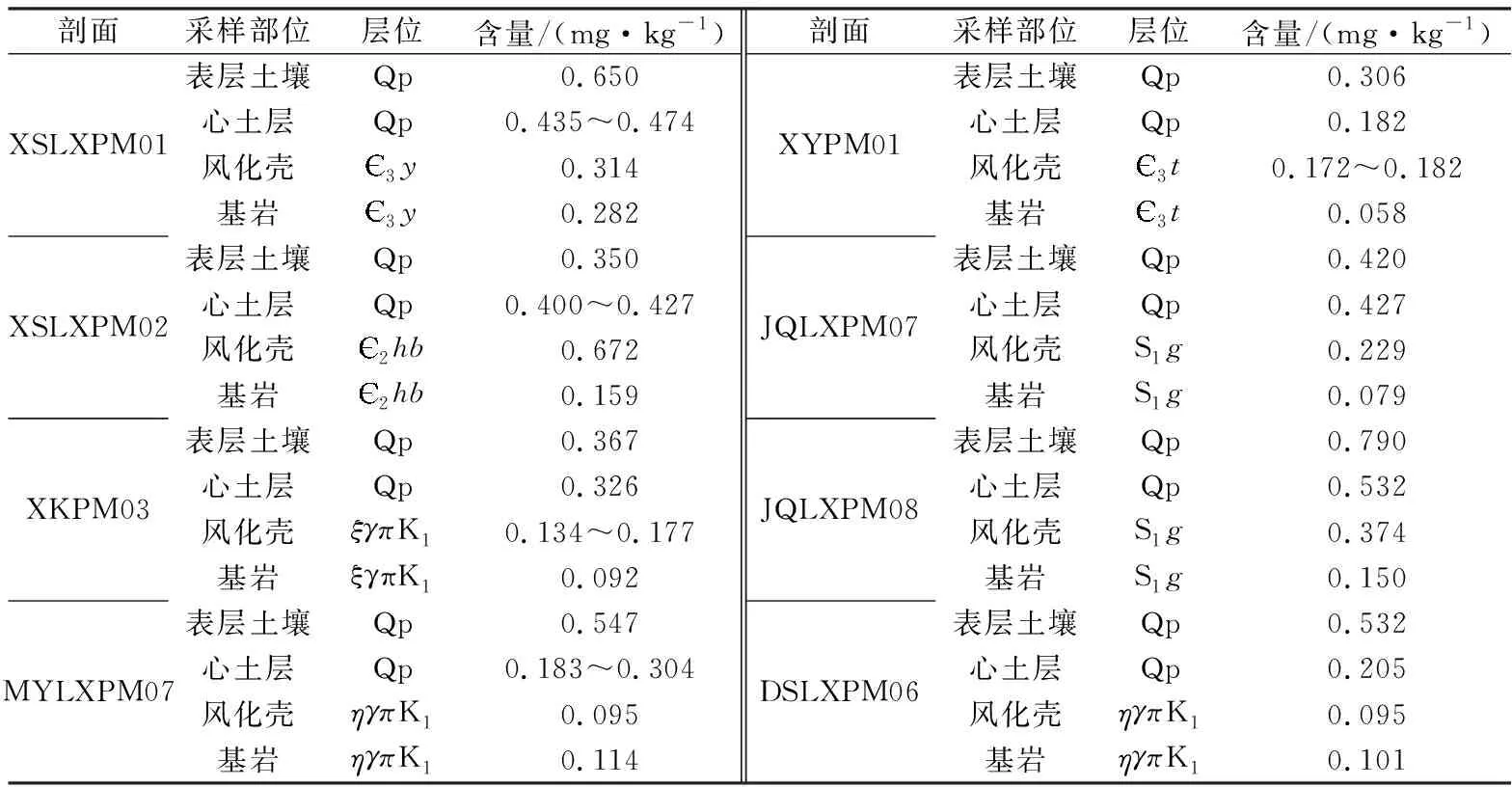

通过研究土壤垂向剖面不同深度、不同介质的硒含量特征发现(表3),随着土壤深度的不断增加,土壤硒含量呈降低趋势,底部硒含量不及表层土壤硒含量的1/3,说明硒富集于较浅土壤层中,大致在0~40 cm,该层位也是主要耕作层,这一结果与前人研究一致[35]。

统计土壤剖面样品表层土壤、心土层、风化壳及基岩硒含量关系(表3),发现硒普遍具有自基岩向风化壳、心土层、表层土壤逐渐富集的特征,基岩含量的高低决定了风化壳、心土层及表层土壤的硒含量。

表3 剖面各层土壤硒含量平均值Table 3 Average value of soil selenium content in each section

4.2 基岩与富硒土壤

基岩中的硒是土壤和植物硒的主要来源。研究表明花岗岩和片麻岩中的硒含量较低,而黑色页岩和磷酸盐岩中的硒含量相对较高[36]。朱建明等[37]认为湖北恩施地区的高硒土壤主要继承了炭质页岩的富硒特征。王美珠[38]认为母质(母岩)是导致土壤含硒量高低的主要原因。

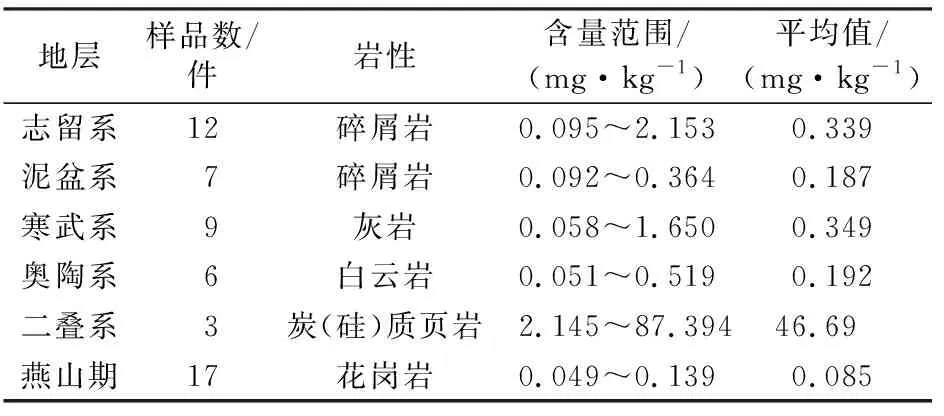

本次系统采集岩石样54件,分属于碎屑岩类、灰岩类、白云岩类、炭(硅)质岩类及花岗岩类。对不同岩性的硒含量作了统计(表4),发现岩石中硒含量具有炭(硅)质页岩>灰岩>碎屑岩>白云岩>花岗岩的特征。其中,二叠系炭(硅)质页岩中硒含量平均值高达46.69 mg/kg,燕山期花岗岩的硒平均含量则最低,仅为0.085 mg/kg。

表4 岩石样硒含量统计表Table 4 Statistical table of selenium content in rock samples

4.3 成土母质与富硒土壤

从地质背景来看,富硒土壤多位于河流冲积平原或黑色岩系(震旦系—寒武系地层)分布区。因此结合地质背景特征,将硒的物质来源和沉积环境大致分为两大类:一类是含硒岩石风化形成的富硒土壤;另一类是特殊环境下沉积形成的富硒土壤。

第一类富硒土壤与含炭质岩石有关(表5)。贵池区分布的三叠系殷坑组—南陵湖组页岩、钙质页岩、灰岩,二叠系栖霞组—大隆组灰岩、硅质岩、碳(硅)质页岩、钙质页岩,花园巩、谭山等燕山晚期正长/碱长花岗岩;石台县、青阳县及东至县东部寒武系杨柳岗组、荷塘组—大陈岭组灰岩、泥质灰岩、炭硅质泥(页)岩、白云质灰岩以及青阳县九华岩体正长/碱长花岗岩;东至县震旦系蓝田组—皮园村组炭质泥页岩、灰岩、(含炭质)硅质岩分布区发育的土壤硒平均值均超过了1.0 mg/kg,这些地层为富硒土壤提供了物质基础,是池州市主要的富硒土壤来源。

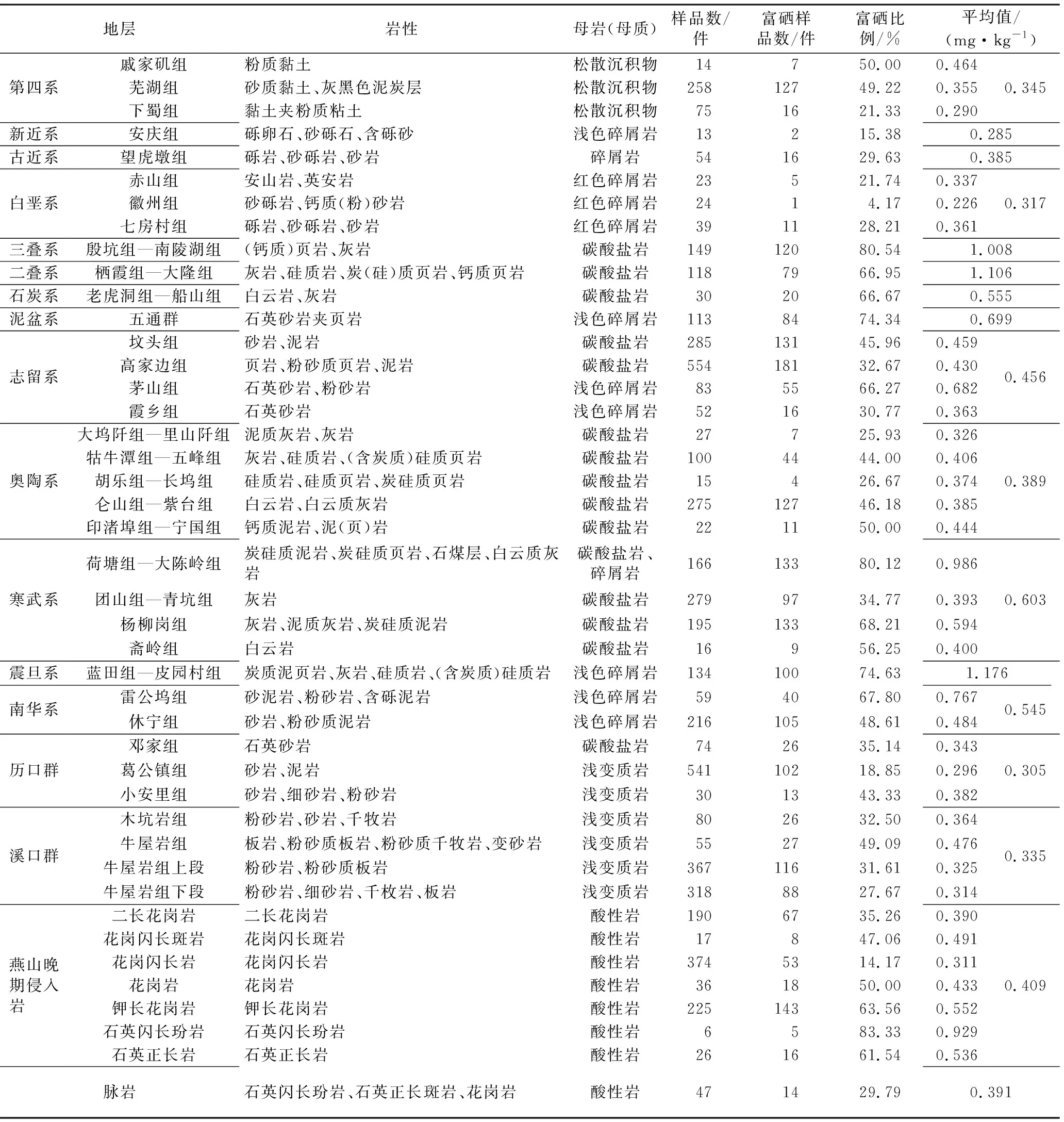

表5 不同时代成土母质土壤Se含量统计Table 5 Statistics of selenium content in parent soil of different ages

第二类富硒土壤分布面积较少,主要分布于贵池区长江沿岸河流冲积平原,硒多来源于上游高硒背景地质体经风化后形成的残坡积物,在地球外动力作用下随水流沿途逐渐沉积而成。

4.4 土壤类型与富硒土壤

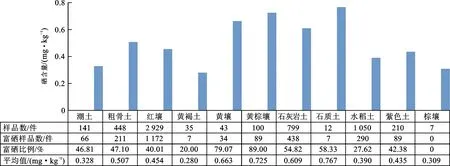

研究区不同土壤类型的硒含量差异较大(图4)。土壤硒含量具有石质土>黄棕壤>黄褐土>黄壤>石灰岩土>粗骨土>红壤>紫色土>水稻土>潮土>棕壤的特点。其中,石质土硒含量最高,平均值为0.767 mg/kg;黄褐土硒含量最低,仅为0.280 mg/kg;其他土类硒含量为0.309~0.725 mg/kg。根据富硒比例来看,区内富硒土壤主要与红壤、石灰岩土、粗骨土关系密切。

图4 不同土壤类型的表层土壤硒含量Fig.4 Selenium content in surface soil under different soil types

土壤类型主要受成土母质、气候、地形地貌、植被等因素影响,土壤质地、结构、理化性质差异则影响土壤硒含量。区内石质土主要分布于正长/碱长花岗岩分布区,成土时间短,土壤中含有从岩石崩解而来的大量半风化物,在很大程度上保留了母岩的特性,尤其是化学性状受母岩影响很大;黄棕壤、黄壤呈酸性,有机质含量高,且继承了母质特征;石灰岩土有机质含量相对较高,质地相对黏重,故上述类型的土壤硒含量相对较高。水稻土、潮土透水性及透气性较好,土壤硒相对易流失,长期耕作导致硒被水稻大量消耗,常规施肥不能补足损失,因而水稻土、潮土硒含量总体偏低。

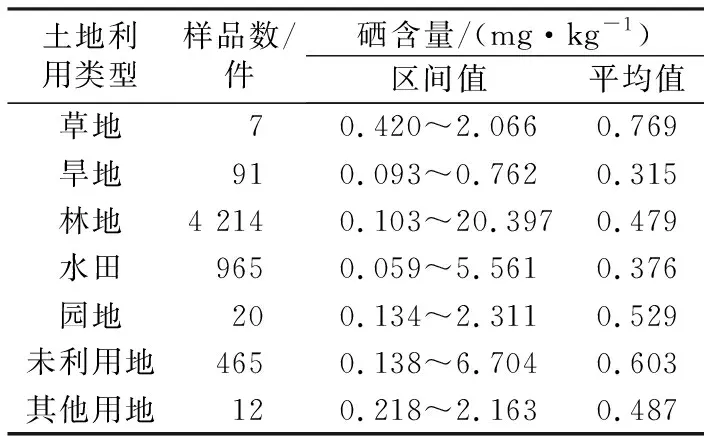

4.5 土地利用方式与富硒土壤

统计不同土地利用方式的土壤硒含量(表6)发现,草地土壤硒含量平均值最大,为0.769 mg/kg;其次为未利用地(0.603 mg/kg);而水田和旱地土壤硒含量平值最低,分别为0.376 mg/kg和0.315 mg/kg。说明不同的土地利用方式对土壤硒含量同样有一定的影响。

表6 不同土地利用方式的土壤硒含量统计Table 6 Statistics of soil selenium content in different land use patterns

4.6 土壤pH、有机质与富硒土壤

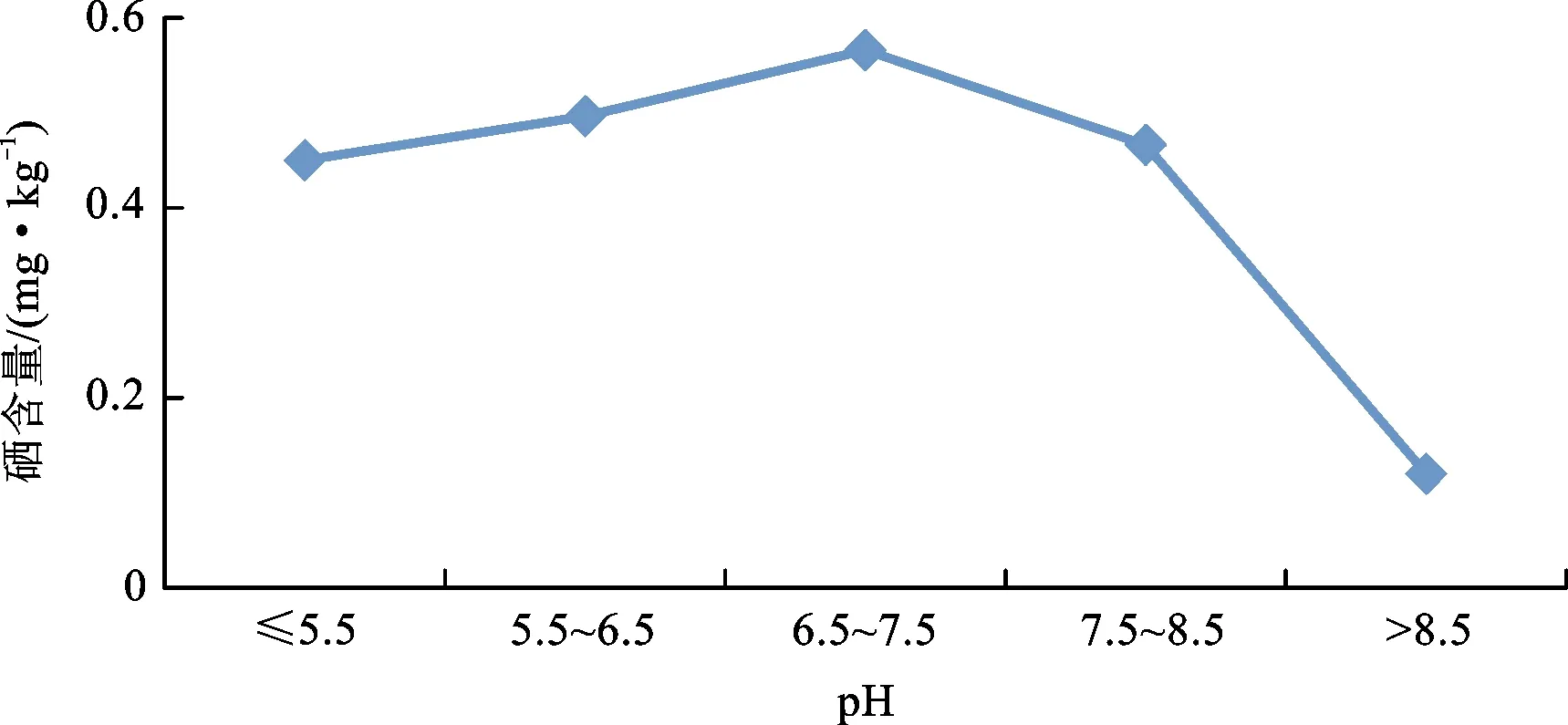

4.6.1不同酸碱度土壤硒含量

土壤硒含量与pH具有一定的关系(图5),当pH≤7.5时,土壤硒含量随pH的增大而增加;当pH>7.5时,硒含量随pH的增大而有所下降。这一结果与郑雄伟等[39]研究结果一致,即酸碱度对土壤硒含量的影响呈峰值型,土壤碱性(pH>8.5)或酸性(pH≤5.5)都对土壤硒元素造成抑制效应,尤其当pH>8.5时,硒含量仅为0.1 mg/kg左右,只有在土壤酸碱度适宜(pH=5.5~7.5)的范围内,土壤硒元素才能达到最大活性。

图5 不同pH区间的土壤硒含量特征Fig.5 Characteristic values of selenium content in different pH

4.6.2土壤有机质与土壤硒含量

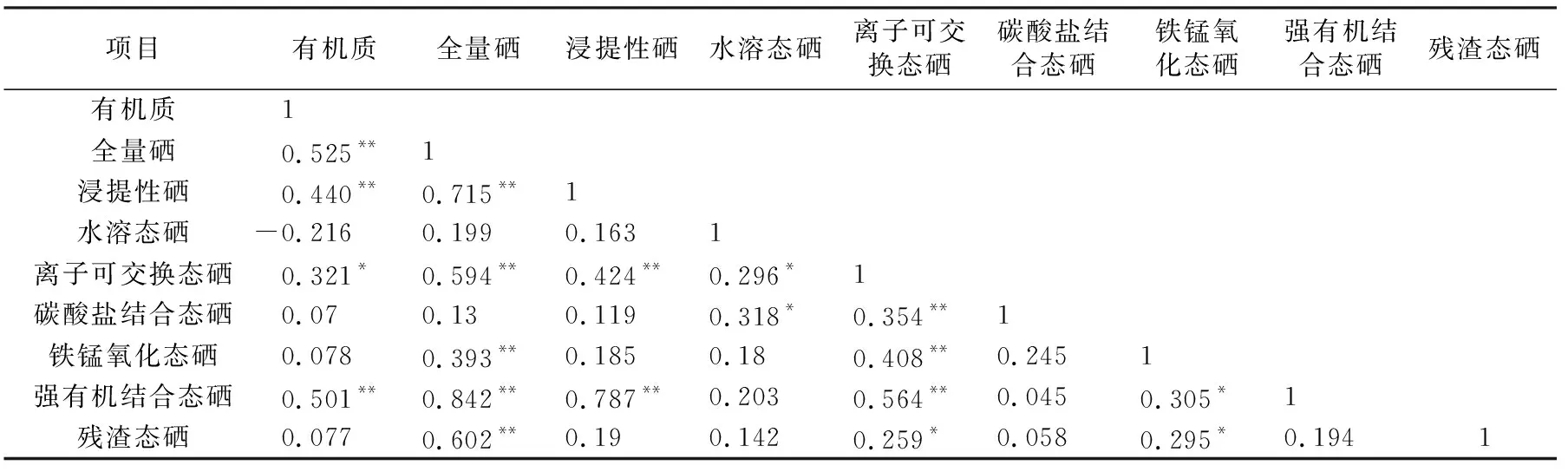

对土壤有机质含量与土壤硒含量作相关性分析(表7),结果显示土壤有机质与全量硒、浸提性硒及强有机结合态硒呈极显著相关关系,说明土壤有机质含量的高低影响土壤硒有效性。因此,在进行富硒土壤开发时,可通过农艺方式提高土壤有机质含量水平,调节土壤硒的有效含量,从而达到农产品对土壤硒有效吸收的目的。

表7 土壤硒与有机质相关性分析Table 7 Relationship between soil Se content and organic matter content

5 结论

(1) 池州市土壤硒含量平均值为0.470 mg/kg,背景值为0.379 mg/kg,圈定富硒土壤面积3 305 km2,占池州市总面积的41.16%,是安徽省富硒土壤资源分布最广泛、最集中的地区。

(2) 地质背景对土壤硒含量有控制作用。二叠系、三叠系、寒武系地层以及燕山期正长/碱长花岗岩分布区的土壤硒含量明显高于其他地质背景区,这与这些地层中的灰岩、硅质岩、炭(硅)质页岩、钙质页岩等含硒量较高有关。长江沿岸河湖相沉积形成的富硒土壤的硒多来源于上游高硒背景地质体经岩石风化后形成的残坡积物。

(3) 土壤中pH、有机质与土壤硒含量具有一定的相关性。强酸性或者强碱性土壤都会影响土壤硒的活性;有机质含量的高低可影响土壤浸提性硒的含量,从而影响土壤硒的有效性。

(4) 建议以池州市富硒土壤为基础,将“山、水、林、田、城、村”等特色生态资源融入地方经济发展规划,依托各类标准化种植基地,发展休闲农业、大健康产业,打造“硒+X”产业发展模式,将富硒资源转化为社会经济效益。