2005—2021年间我国教师心理契约的发展研究

2022-04-24李国强

郭 洁,李国强

(杭州师范大学经亨颐教育学院,浙江杭州,311100)

1960年,组织心理学家Argyris提出“心理契约”这个词[1],但未对其进行概念界定。后来,Schein将心理契约界定为个人与组织在任何时候都存在的没有明文规定的一整套期望。[2]随着研究的深入,心理契约的运用逐渐从企业员工层面转向学校教师管理层面。2000年以来,聘任制被应用于我国各领域。聘任合同到期后,组织和员工都能自主决定是否续聘。学校与教师的关系也实现了由固定的工作关系向契约关系的转变,双方对彼此权利与义务的认知构成了学校与教师之间隐性的、非正式的契约——心理契约。[3]梳理我国20年来教师心理契约的发展,有利于揭示教师与学校的关系,为教师管理提供新思路,促进教师队伍良性持续发展。

一、研究现状

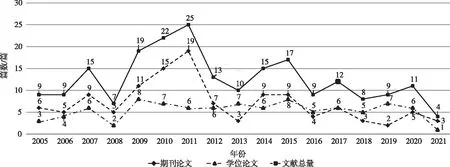

笔者以“教师心理契约”为主题词,将时间限定在2001年1月1日—2021年12月31日,再以“核心期刊”“CSSCI”以及学位论文为文献来源,在中国知网(CNKI)中进行检索,共检索到学术期刊论文121篇,学位论文93篇。分析这些文献的发表时间后得知,我国关于教师心理契约的研究发端于2005年。如图1所示,2005—2011年该领域相关发文量增长迅速,2011年达到峰值(25篇),2012年后有下降趋势,研究热度有所下降。对2005—2021年的214篇文献进行分析发现,目前关于教师心理契约的研究主要集中在以下四个方面。

图1 教师心理契约研究年度发文趋势

(一)教师心理契约的概念、结构和内容

1.教师心理契约的概念

学者们分别从单边视角和双边视角对心理契约进行概念界定。单边视角强调员工个人对自己和组织间相互关系中的责任和义务的理解和信念。[4]双边视角是指组织与员工对雇佣关系及他们彼此的承诺和责任的知觉,是雇佣双方共同的主观理解。[5]从教师心理契约的单边视角出发,教师心理契约是指教师对自己与学校之间相互责任的理解和认知。[6]具体来说,单边视角下的教师心理契约是教师感知到的关于自身应该对学校组织付出什么、学校组织应该对其回报什么的一种主观心理约定。[7]或者说,是教师个体关于自己应对组织履行何种责任,作为回报,组织应对自己承担什么义务等的主观信念。[8]从教师心理契约的双边视角出发,教师心理契约是指学校与教师双方通过心理层面的暗示与感知,建立一种隐性权利义务的完整机制与协议。[9]从上述观点可以看出,心理契约大致是一种理解和感知,是一种主观的心理约定或信念,且在动态中变化和发展。

2.教师心理契约的结构和内容

教师心理契约的结构包含二维结构和三维结构。朱晓妹等人将高校教师心理契约划分为组织责任和员工责任两个维度。[10]刘耀中则构建了以交易维度和关系维度为主的二维度模型。[6]田宝军、白圣豪等人发现,教师心理契约结构分为教师责任和学校责任。[11-12]关于教师心理契约的三维结构,林丽华提出了交易型责任、发展型责任和关系型责任的三维构想,曾越等人则探究出幼儿教师心理契约结构由规范责任、人际责任和发展责任组成,周倩等人通过因子分析将育龄女教师的心理契约归纳为交易型、发展型和工作家庭平衡三个维度。[13-15]

关于教师心理契约的内容,已有研究主要从学校对教师的期望与责任以及教师对学校的期望和责任两方面进行分析,不同类型的教师其心理契约内容不同。中小学教师心理契约包括以下内容:学校对教师的期望,包括业务能力强、品格高尚、工作态度端正、敬业精神强、身心健康和忠诚;教师对学校的期望,包括公平和价值认同、成长和提高、高报酬、工作环境良好、感情投入、职业安全和人际和谐、工作压力适中。[16]体育教师心理契约中的学校责任包含经济与环境责任、成长责任、人文责任,教师责任包含课外责任、社会责任、归属责任、岗位责任。[17]而高校思想政治理论课教师心理契约中的学校责任包含经济责任、晋升责任、生活责任、人文责任、进修责任、场地设施责任、稳定责任、环境责任,教师责任包含教学责任、学习责任、科研责任、道德责任、教改责任、社会责任、课外责任。[18]

综上所述,从教师心理契约概念来看,学者多以教师为主体的单边视角或以教师与学校双方为主体的双边视角进行概念界定。从教师心理契约结构来看,二维结构主要研究教师心理契约的交易维度和关系维度,三维结构主要研究教师心理契约的交易维度、关系维度和发展维度,物质保障和职业发展是教师心理契约的两个方面。从教师心理契约研究的主体来看,研究初期主要有高校教师、中小学教师群体。随着研究的深入,幼儿教师、乡村教师、特殊教育教师群体也被纳入。之后,具有学科特性的体育教师、思想政治教育教师的心理契约也逐渐得到重视。总之,教师心理契约的研究不断细化和深入。

(二)教师心理契约的功能

1.良好的心理契约有利于教师管理

心理契约可为教师管理提供新思路。以心理契约为启发,实施教师管理的途径有:树立以人为本的教师管理理念,建设和谐的组织文化,帮助教师设计科学的职业生涯,创新激励机制,建立良好的沟通机制。[19]基于心理契约的启示,孙武斌等人提出如下四种管理策略:以心理资本夯实心理契约的投资式管理,以发展维护心理契约的发展式管理,以体制保障心理契约的动态式管理,以期望匹配心理契约的引导式管理。[20]此外,学校组织在积极帮助教师重构心理契约时,应分阶段进行:在改革之前,通过共同愿景引导教师重构心理契约;改革之初,通过有效沟通帮助教师完成心理契约的重构;改革施行过程中,通过各项改革措施来维护新建的教师心理契约。[3]

2.良好的心理契约有利于师德建设

教师心理契约对师德发展有积极影响。师德建设效果很大程度上取决于教师和学校间相互信任和理解的程度,而心理契约是学校与教师构建和谐关系的重要纽带,有助于良好师德品质的建设。[21]如果教师与学校间的心理契约履行程度较低,则不利于建设学术道德、培养学生健全人格。[8]

3.良好的心理契约有利于教师专业发展

教师心理契约对教师的行为和态度的影响是正向的。[18]教师心理契约履行程度越高,教师的行为和态度越积极,专业水平发挥得越好。此外,教师胜任力对心理契约正向预测作用显著。[22]教师心理契约履行程度越高,教师的职业胜任力越强。

根据心理契约理论,为了留住人才、吸引人才,学校要高度重视教师心理契约的构建和作用的发挥。除了提供薪酬保障和良好的工作环境,学校还要重视教师的职业成长需求。

(三)教师心理契约影响因素研究

1.工作满意度影响教师心理契约

教师心理契约与工作满意度有密切的联系,工作满意度的报酬、晋升、奖励、工作本身和交际五个满意度指标能够有效预测教师与学校间的心理契约关系水平,工作满意度在教师心理契约和工作投入间起着中介调节作用。[23-24]还有研究显示,高校教师心理契约与工作满意度显著正相关,心理契约对乡村教师工作满意度有着显著正向影响。[12,25]

2.职业倦怠影响教师心理契约

康勇军等人调查职业院校1237名专业教师后发现:心理契约可以预测职业倦怠倾向,低心理契约的教师更容易出现职业倦怠。[26]也有研究表明,小学教师心理契约各维度与小学教师职业倦怠呈负相关,高校教师心理契约的学校责任和教师责任维度对职业倦怠各维度同样具有显著负向预测的作用。[27-28]

3.领导关系影响教师心理契约

梅红等人在研究学院领导管理行为时发现,关系型领导行为负向影响教师的心理契约。[29]而变革型领导下的幼儿园教师心理契约和组织承诺的总体水平较高,变革型领导与心理契约显著正相关,心理契约与组织承诺显著正相关。[30]

4.敬业精神影响教师心理契约

黄婷等人在研究机会公平、过程公平、结果公平三者的关系时发现,交易型心理契约对教学敬业精神和科研敬业精神均存在着显著的激励作用,教师的心理契约履行程度越高,其敬业精神越佳。[31]

上述研究表明,影响教师心理契约的因素和教师内在的心理感受、教师真实的感知相关。除工作满意度、职业倦怠、领导关系和敬业精神外,后续研究还必须多方面、多维度探讨影响教师心理契约履行程度的因素。

(四)教师心理契约违背的诱因

契约双方沟通不足、信息不对称,盲目引入竞争机制等,容易导致教师心理契约违背现象,激励环境的缺失和激励方式的单一是教师心理契约违背现象出现的主要原因。[32-33]此外,个人收入、公平公正及价值认同感、自我发展和自我实现机会等都可能成为教师心理契约违背现象的诱因。[34]总的来说,教师心理契约违背现象的诱因主要集中在契约双方的不理解、发展机会的缺失以及激励机制不健全等方面。从已有研究看,教师心理契约维护机制方面的研究较欠缺。

二、研究特点

国内教师心理契约的研究主要有以下三个特点。第一,注重基础理论的研究。21世纪初,国内学者将心理契约理论引入教育领域。这既具有创新性,也具有一定的挑战性。为充分验证心理契约理论在教育领域的实践情况,学者较多关注教师心理契约结构和内容的基础理论研究。第二,研究主体不断拓宽和细化。前期研究主要集中在高校教师群体和中小学教师群体,后期研究不仅关注幼儿教师、乡村教师,而且关注具备不同学科特性的学科教师。第三,对心理契约影响因素和作用的研究不断丰富。2005—2010年,教师心理契约的相关研究主要集中在探讨工作满意度与心理契约的关系、职业倦怠与教师心理契约的关系方面;2010年后,教师心理契约的相关研究逐渐集中在探讨敬业精神与教师心理契约的关系、领导关系与心理契约的关系方面。

三、研究不足与展望

第一,应充分发挥好教师心理契约的作用,将教师心理契约的应用聚焦于教师管理之外的其他方面。例如,除小心维护与教师的心理契约外,学校也可鼓励教师运用心理契约观照自身的心理感受,做到及时与学校沟通交流,避免心理契约的破裂。第二,要丰富和完善教师心理契约的研究对象。除高校教师和中小学教师等主要研究群体外,后续还可以拓展对其他教师群体心理契约的研究。例如,后续可以探究特殊教育教师、交流轮岗教师心理契约的履行和维护,学科教师心理契约的差异与维护。还可以以教师入职时间或专业发展进程为线索,探究初任教师或特级教师心理契约的履行程度。第三,应拓宽教师心理契约的研究内容和研究视角,如教师心理契约对学生学习行为、课堂氛围、师生关系的影响等。第四,应继续探寻教师心理契约的现实运用,注重不同教师群体心理契约的形成过程,促进教师心理契约的长远发展。

经历了20年时间的发展,我国教师心理契约的内容更加多元和更具特色,心理契约维护机制日臻完善和更具针对性。基于既有的理论框架,对我国教师心理契约进行更加深入的研究,有助于建立更加完善的教师心理契约维护机制,提高我国教师工作满意度和幸福感,促进我国教育质量的提升。