西江主洼缓坡带裂陷期三角洲沉积特征对比

2022-04-23向巧维柳保军李晓艳吴宇翔蔡国富

向巧维,柳保军,李晓艳,吴宇翔,蔡国富

中海石油深圳分公司研究院,深圳 南山518000

引言

珠江口盆地是中国南海地区的主要含油气盆地,三角洲沉积体系是珠江口盆地油气勘探的最有利区带[1],其大规模的连片砂体可形成良好的储集层,是南海东部地区油气开发的主体。三角洲的类型多样,主要受控于水体升降变化、古气候、古地形及古构造等作用,不同类型的三角洲具有不同的储盖配置关系,直接影响油气成藏。

一直以来,普遍认为南海东部浅水地区以陆相沉积为主的古近系主要发育辫状河三角洲沉积[2],辫状河三角洲平原相带一般具有砂多泥少、粒度粗、氧化色泥岩或煤层发育的特征,而前缘相带一般具有泥多砂少,粒度细,深色泥岩发育的特征。但随着西江主洼周边井的钻探,恩平组却揭示出了完全不同的岩性组合模式泥多、砂少且粒度粗、煤层大量发育的特征,完全不同于一般辫状河三角洲的组合特征,为了推动勘探研究,寻找油气,弄清其沉积体系非常有必要。基于珠江口盆地西江主洼地震资料品质较差,本次研究在前人研究的基础上,主要从古物源、古构造及古地形等认识入手,井震结合,针对文昌期断陷型湖盆及恩平期断拗型湖盆这两种不同类型湖盆所发育的不同三角洲沉积体系进行研究,解剖控沉积因素,确定砂体展布规律,挖掘勘探潜力。

1 区域地质概况

位于南海北部、华南大陆南缘的珠江口盆地,受印度板块、欧亚板块的接触、碰撞以及太平洋板块对欧亚板块NWW 向俯冲的影响,形成了独特的构造格局和复杂的发育史。盆地的形成、演化大致可分为3 个阶段:早始新世渐新世时期的裂陷阶段,中新世早中期的拗陷沉降阶段及晚中新世以后的断块升降阶段。其中,裂陷阶段又可根据断层的拉张程度及地层的变形程度细分为断陷阶段及断拗阶段。在这种构造背景之下,伴随着渐新世珠海期大规模海侵的开始,珠江口盆地形成了“先断后拗”的双层结构及“先陆后海”的沉积体系[3-7]。

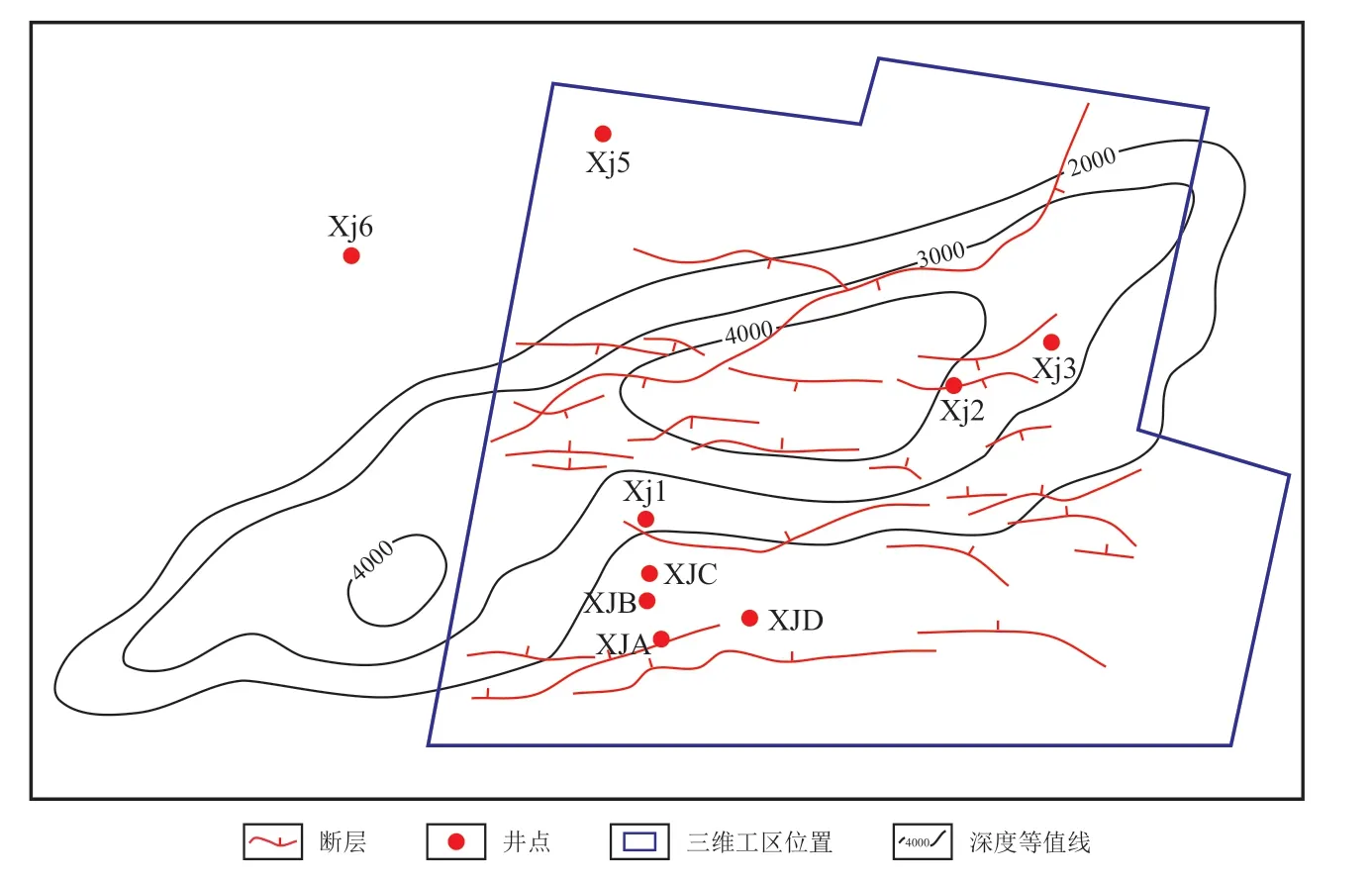

图1 珠江口盆地西江主洼示意图Fig.1 Schematic diagram of well location of Xijiang Main Depression in Pearl River Mouth Basin

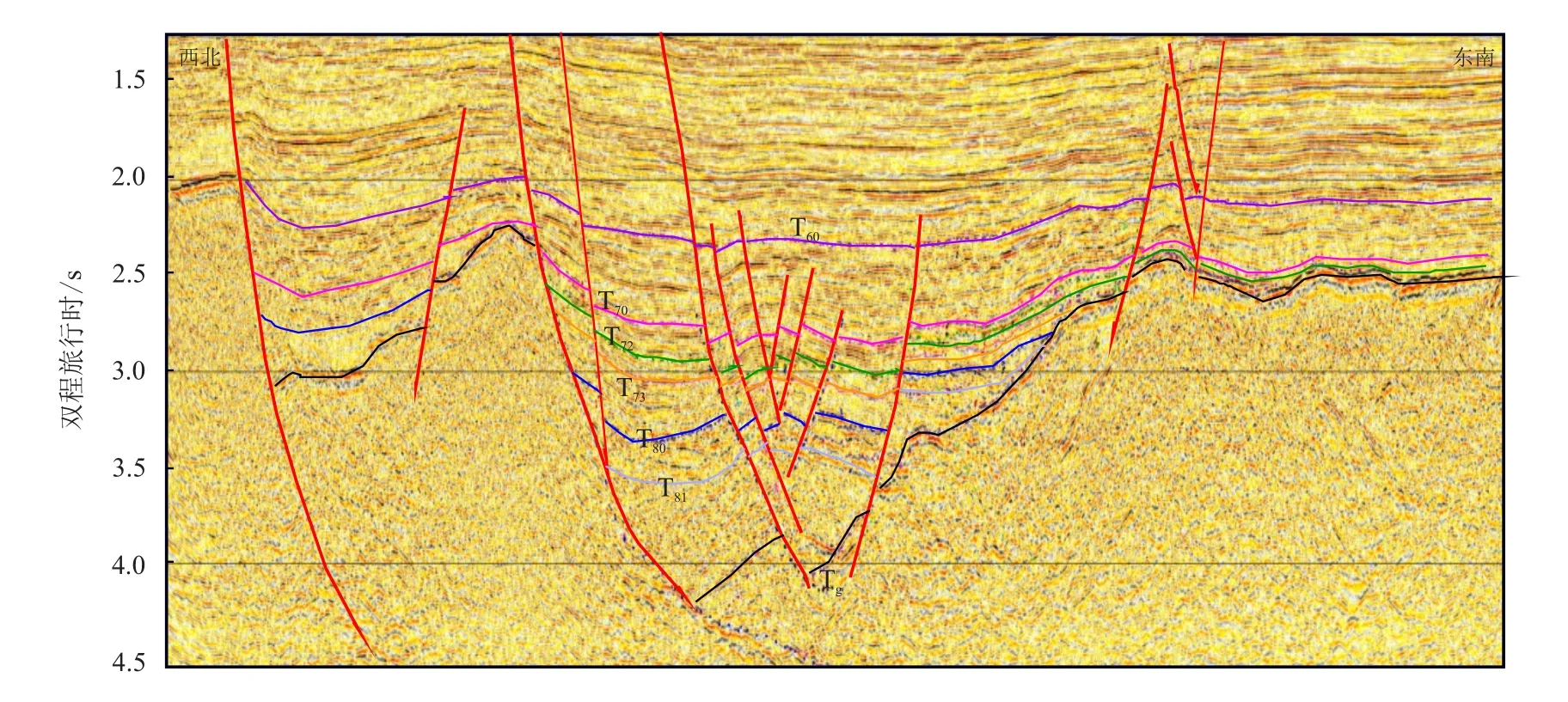

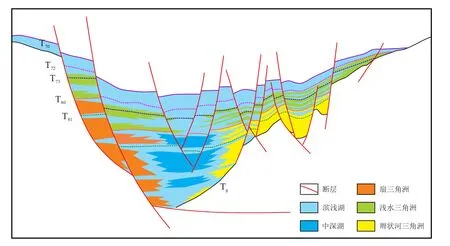

西江主洼是一个继承性洼陷,恩平组顶界面(T70)与文昌组顶界面(T80)之上均可见上超反射关系,之下在洼陷两侧转换带地区也可见削截反射关系,自上而下依次可分为恩一二段、恩三段及恩四段等3 个 三级层序;而文昌组由于地震资料分辨率较低,仅识别出两个三级层序,自下而上依次分为文二段和文一段(图2)。

图2 珠江口盆地西江主洼洼陷结构地震剖面图Fig.2 Structural seismic cross-section of Xijiang Main Depression in Pearl River Mouth Basin

2 沉积相特征对比

2.1 岩性及层理构造特征

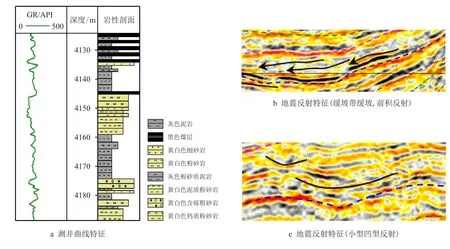

恩平组整体上为薄层浅灰色含砾中粗砂岩与大段灰色、棕褐色粉砂岩及泥岩频繁互层,泥多砂少,粗砂岩大部分层厚小于5 m,见冲刷面,局部见黄铁矿,纵向上多处分布煤层,见大量生物介壳,发育波状层理、脉状层理、透镜状层理、生物扰动构造等,层理种类非常丰富,这些层理易形成于水平面动荡时期,在湖平面频繁变化的沉积环境中,水动力较弱时,形成了泥质沉积物,水动力较强时则带来陆上的砂质沉积物,切开泥质沉积物,由于水动力强弱变化不一,在不同的情况下分别可形成波状、脉状或是透镜状层理,水体浅时生物较为活跃,可形成大量生物扰动的痕迹(图3)。整体来说,前三角洲较为发育,三角洲前缘发育含砾中粗砂岩的水下分支河道,且水上与水下环境频繁交替出现,具有典型的浅水沉积特征(图4)。

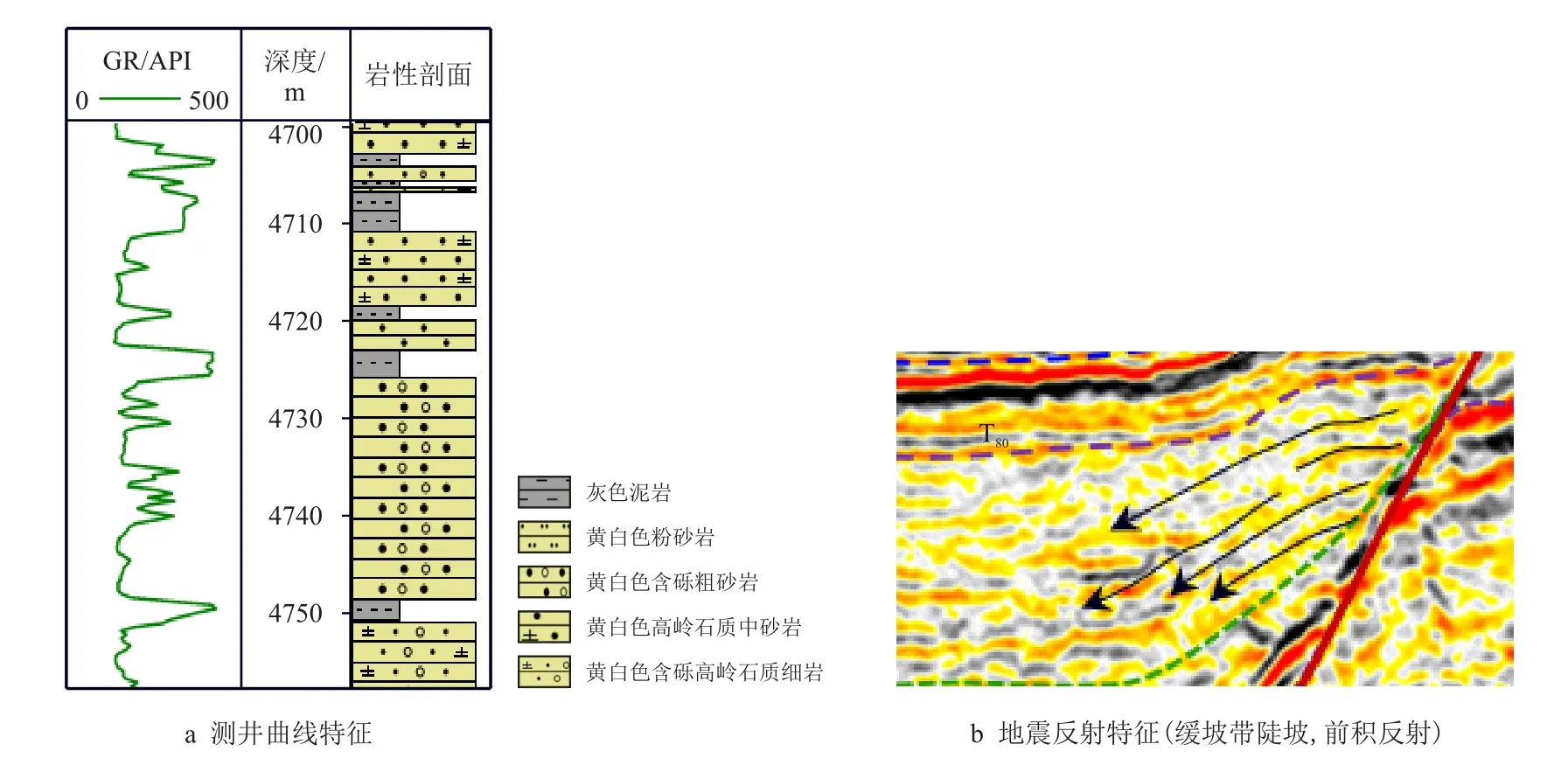

文昌组砂泥岩分布较稳定,基本上以大段的浅灰色含砾粗砂岩、杂色砂砾岩夹薄层泥岩为主,砂多泥少,砂体粒度粗且厚,大部分约10 m 左右,偶见煤层,少量虫孔,局部见黄铁矿,主要发育块状层理,沉积物堆积速度快,水动力强,符合辫状河三角洲的沉积特征(图3)。其中,三角洲平原发育的砂体粒度粗、厚度大,岩性以浅灰色含砾粗砂岩、杂色砂砾岩为主,煤层发育,见高岭土,块状层理;三角洲前缘发育的砂体粒度比平原的细,厚度较薄,岩性以浅灰色含砾中砂岩、浅灰色细砂岩为主,局部见黄铁矿富集体,块状层理(图4)。

2.2 结构特征

2.2.1 成分成熟度及结构成熟度特征

恩平组及文昌组的岩石类型均以长石石英砂岩为主,长石含量较高,以钾长石为主,反映了近物源沉积特征。

恩平组分选较好,磨圆以次圆为主,磨圆度较好,文昌组分选差中等,磨圆以次棱次圆和次圆为主,磨圆度较差,总体上,文昌期离物源更近(图5)。

2.2.2 粒度曲线特征

从粒度分析的资料来看,XJA 井样品整体共有滚动总体、跳跃总体和悬浮总体,其中,在文昌组一段及文昌组二段为以悬浮和跳跃总体为主的两段式曲线,反映当时水动力较强,为河道的典型特征。

2.3 地球物理特征

测井曲线形态上,恩平组总体以间断性正旋回为主,河道特征明显,垂向积层序不连续,所钻遇地层应以河道沉积为主;文昌组则以反旋回为主,三角洲特征明显,并且有较连续的垂向沉积层序,所钻遇地层应以三角洲沉积为主。

地震反射剖面上,恩平组地形较缓,易形成宽缓的浅水沉积,湖盆边缘发育的中低频中弱振幅中弱连的叠瓦状前积反射,为浅水三角洲砂体沉积;湖盆内部发育的小型凹形反射(图7),为分支河道沉积;沼泽平原及洪泛平原沉积其地震相类似,均为平行亚平行反射,但振幅强弱不同,且两者发育位置不同,沼泽平原位于湖盆内部,洪泛平原位于陆上;文昌组地形较陡,易形成中深湖沉积,在湖盆边缘识别出一些断续的中低频中弱振幅中弱连前积反射特征(图7,图8),为辫状河三角洲砂体沉积;湖盆内部的平行亚平行反射为湖相泥沉积。

图7 浅水三角洲地球物理特征对比Fig.7 Comparison of geophysical characteristics of shallow water delta

图8 辫状河三角洲地球物理特征对比Fig.8 Comparison of geophysical characteristics of braided river delta

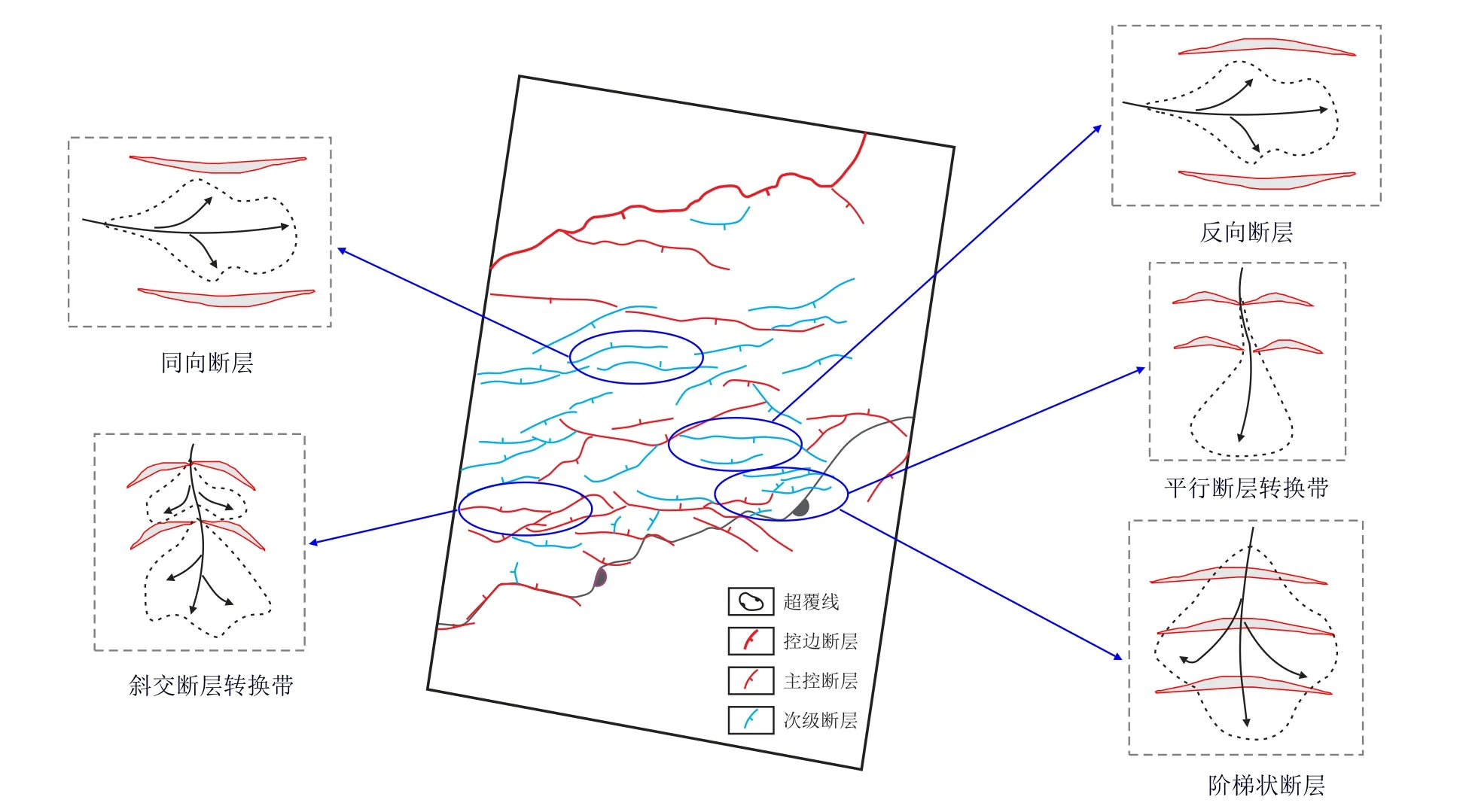

3 断裂组合形态

断裂控制断陷盆地的构造格局,也控制洼陷层序和沉积的发育,同沉积构造的活动所产生的古地貌对沉积体系的发育分布起着极其重要的控制作用,在平面上主要表现为对沉积中心的影响以及沉积相带发育的差异[8-13]。

图9 西江主洼断裂组合形态Fig.9 Combination form of Xijiang Main Depression Fault

4 沉积演化及有利勘探方向

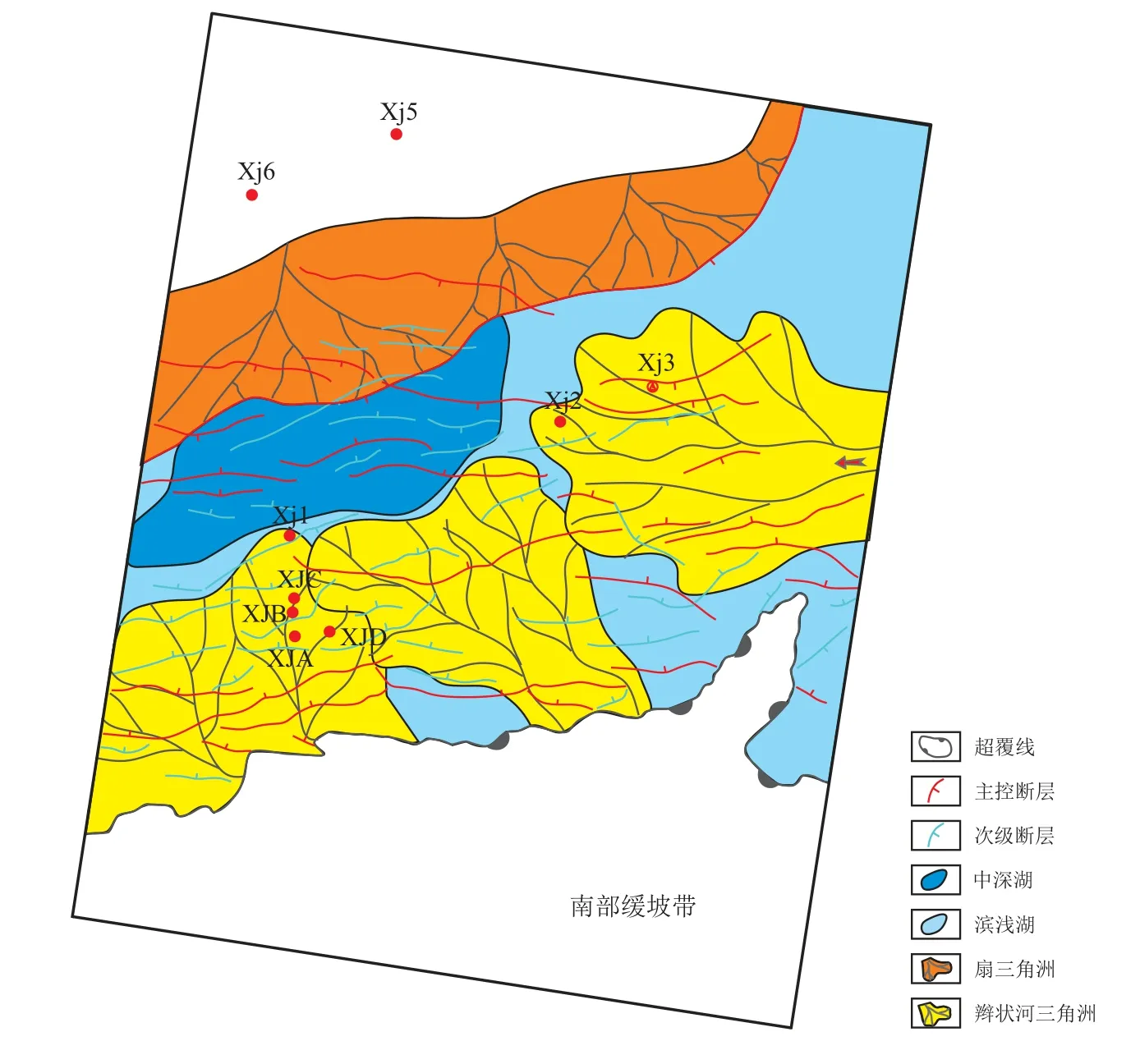

文昌期为断陷盆地,北陡南缓,北部发育深大断裂,扇三角洲较为发育,南部为缓坡超覆带,但由于北东北西向断层活动剧烈,形成较陡的地形,在缓坡背景的陡坡地形控制下发育大规模的辫状河三角洲,水体深,中深湖相发育,从而组成辫状河三角洲湖泊的沉积体系。辫状河三角洲沉积体系的特点是沉积物主要为砂岩、砂砾岩,厚度大,分布广,侧向和垂向的连通性好,在储集方面有优势,勘探风险在于盖层的封堵能力。文昌组埋深约4 000∼5 000 m,深度深,压实作用强,分流间湾泥或前三角洲泥均可作为盖层,实现有效封堵,利于油气的储存(图10,图11)。

图10 西江主洼文昌组恩平组沉积相剖面图Fig.10 Sedimentary facies profile of Wenchang FormationEnping Formation in Xijiang Main Depression

图11 西江主洼文昌组沉积相平面图Fig.11 Sedimentary facies map of Wenchang Formation in Xijiang Main Depression

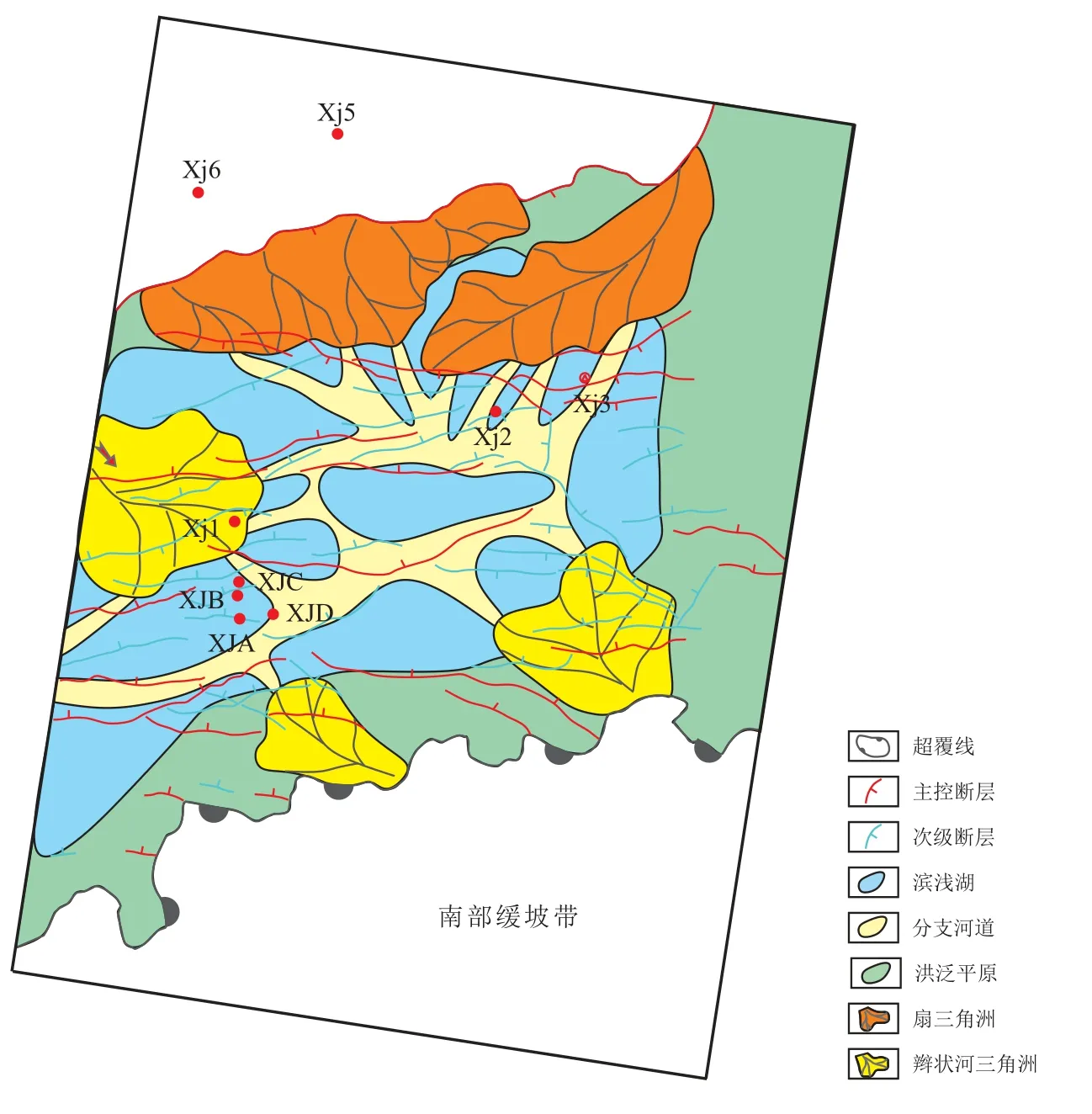

恩平期为断拗盆地,近东西向断层活动变弱,古地形较为平缓,水体较浅,北部扇三角洲规模变小,南部缓坡带上的辫状河三角洲规模也逐步变小,演变成浅水三角洲沉积,类似现今的洞庭湖与鄱阳湖[8-15],随着湖盆扩张,盆地内部北东南东东西向断层活动的逐步增强,河流作用变强,浅水三角洲前缘的分支河道继续向前延伸,盆地中心可容空间变大,浅水三角洲前缘砂体进一步向盆地中心汇聚,在湖相泥岩之上形成水下分支河道沉积,并在强水动力环境下反复迁移、叠置,在湖相泥岩之上沉积薄层粗粒物质,整体来说,该地形控制下的浅水三角洲前缘水下分支河道极为发育,枯水期河流作用变弱,水下部分暴露地表,大片泥炭沼泽形成,形成浅水三角洲湖泊沉积体系。浅水三角洲分支河道沉积体系的特点是沉积物主要为泥岩,厚度大,分布广,且位于缓坡带一侧,沿缓坡上倾方向可实现有效封堵,顶封和侧封条件好,在封堵方面有优势。在盆地中央断裂的控制下,将浅水三角洲前缘砂体引入盆地中央沉积,形成多条分支河道,河道砂粒度较粗,物性较好,水下分支河道至“上游”缓坡带一侧的浅水三角洲砂体均是油气潜力区,可形成有效储集层,利于油气的储存(图10,图12)。两种类型沉积体系储盖组合特征虽然不同,但其良好的配置关系都利于形成较大的储量规模[14-17]。

图12 西江主洼恩平组沉积相平面图Fig.11 Sedimentary facies map of Enping Formation in Xijiang Main Depression

5 湖底分支河道成因的探讨

恩平期湖盆边缘整体构造活动不强烈,北东—北西向的断裂活动变弱,地形逐渐变缓,浅水三角洲沿湖盆边缘发育,但随着湖盆进一步拉张变宽,湖盆中心可容空间变大,洼陷中央逐渐发育了一系列北东—南东—东西向的断裂,这一系列生长断裂为浅水三角洲河道砂体“流向”洼陷中央提供了有利的途径,断裂活动时地形坡度变陡,湖盆加深,河流作用增强,浅水三角洲前缘砂体受强水动力的作用可沿断裂阶梯进一步汇入湖盆,走向受断裂控制的前缘砂体逐渐演变成水下分支河道,河道砂体粒度较粗,井壁芯上可见明显冲刷面,伽马曲线整体呈正旋回,粒度曲线以一悬一跳两段式为主,地震剖面上也能见到河道下切产生的凹形反射;断裂活动变弱时,河流作用变弱,随着地层不断被沉积充填,湖平面相对下降,湖盆整体处于暴露氧化环境,主要发育泥炭沼泽,录井上多见煤层,这种泥岩层、煤层与粗粒薄层砂体频繁互层的现象,揭示了水上与水下环境频繁切换,季节性洪水时常发生,物源供给较不稳定,洪水期湖盆中央河道发育。

6 结论

(1)断裂的活动控制了三角洲的类型,同时也控制了砂体的展布形态。文昌期发育的平行状、阶梯状及斜交状断层主要分布于盆地边缘,使得缓坡带地形变陡,砂体沿阶梯或转换带交角处搬运至湖盆,形成大型辫状河三角洲沉积;恩平期发育的同向、反向及斜交状断层主要分布于盆地中央,虽然整体地形变缓,但湖盆内部多期次发育的断裂可为砂体流向湖盆中央提供通道,使得湖盆内有粗粒沉积物出现,形成了水下分支河道极为发育的浅水三角洲沉积。

(2)两种不同类型的缓坡三角洲沉积特征不同。浅水三角洲体系泥岩较为发育,可见薄层粗砂,煤层丰富,测井曲线多呈正韵律,有河道冲刷特征,颗粒分选、磨圆较好,地震剖面上见小型凹型反射特征;而辫状河三角洲砂岩较为发育,砂体厚且粗,测井曲线多呈反韵律,颗粒分选、磨圆较差,地震剖面上以前积反射为主。

(3)富烃洼陷周边的缓坡转换带可提供良好的侧封条件,三角洲砂体特别是水下分支河道有良好的储集条件,分流间湾泥、前三角洲泥或湖相泥能成为良好的盖层,优越的储盖配置条件使得西江主洼南部缓坡转换带恩平组和文昌组极具勘探潜力。