“云”意象在西方绘画与文学中的呈现研究

——以18至19世纪浪漫主义艺术为例

2022-04-22姚鹏

姚 鹏

东南大学艺术学院,江苏南京,211189

1 引 言

浪漫主义文学艺术运动起源于18世纪后期,并逐步流行至19世纪中叶。“浪漫主义”首次由德国批评家弗里德里希·施莱格尔提出,运用于描述“进步的普世诗”,以区别于古典的艺术形式。浪漫主义是基于反封建君主专制而形成的艺术流派,相较于崇尚理性和恪守传统章法的古典主义,浪漫主义带有强烈的个人情感和个人主义精神,打破古典传统的束缚,转而强调艺术家的情感主观性与创作自由性。启蒙运动时期卢梭提出:“人生来就是平等的,而无论何地,人又是始终相关的。”[1]卢梭对人的主体精神的肯定,为浪漫主义的发轫和流行奠定思想基础。浪漫主义的产生是法国大革命、拿破仑战争以及工业化、城市化进程的间接结果:政治上,法国大革命的爆发和启蒙运动对思想的解放,同时日益尖锐的社会矛盾和动荡不安的革命环境,使人们开始逃避现实转向理想主义;经济上,资本主义经济发展迅猛,工商业空前繁荣;文化上,绘画与文学等领域进入多元创作的繁荣时期。政治、经济和文化的综合作用推动浪漫主义的产生,作为新兴的文化艺术流派,浪漫主义绘画与文学成为传播其思想的主要载体。

19世纪西方浪漫主义运动进入全盛时期,文学上出现雨果、拜伦等著名文学家,绘画上涌现出弗里德里希、德拉克洛瓦等绘画大师。西方浪漫主义绘画在其发展过程中,产生了两条主要创作路径:一是追求浪漫理想与时代精神、社会革命相结合,以法国浪漫主义艺术为典型,主要选取社会政治革命、历史现实悲剧和情绪激昂的引导性内容作为创作题材;二是以抒发个人强烈的浪漫或怀旧情感为主,以德国和英国绘画和诗歌文学为典型,多以宗教文学、理想生活幻想等内容为题材,表达浪漫主义者对理想世界的向往和追求,是脱离现实的艺术界的“桃花源”。而在众多浪漫主义绘画和文学作品中,“云”意象对其情感传达起到烘托和渲染作用,如浪漫主义时期弗里德里希作品《雾海中的流浪者》、热里科作品《梅杜萨之筏》、德拉克洛瓦作品《希俄斯岛的屠杀》都运用了“云”意象对画面情感进行传递和营造,充分调动观者与浪漫主义者的情感共鸣。基于浪漫主义艺术发轫的时代背景和对“云”意象的艺术考察,以18世纪至19世纪西方浪漫主义绘画与文学中的“云”意象为研究对象,分析“云”意象在绘画与文学艺术中的审美特色与现实内涵,并结合时代背景分析“云”意象内涵的演变规律。

2 “云”意象在西方浪漫主义绘画中的呈现

“云”意象历来是西方绘画与诗歌文学中的核心意象,在不同的语境和视觉语言的共同作用下,“云”意象本身所蕴含的思想情感内涵也丰富多样。在浪漫主义时期,“云”意象较早出现在弗朗西斯科·戈雅作品《洗衣女仆》(图1)中,画面除了由五名穿着不同颜色的女仆组成外,大量留白由蓝色和白色的云彩构成,与人物衣着交相辉映共同营造出轻松愉悦的社会生活图景,表现出带有浪漫主义倾向的画面空间,其中“云”是作为自由闲适的情感象征。“云”意象作为自然意象,通常出现在民俗画、风景画中,随着浪漫主义创作思潮的兴起,“云”意象在画面空间中也具有多重隐喻性,这种隐喻性表现通过图像叙事、色彩组合及空间布局等内容得以实现。通过对浪漫主义时代绘画的考察,“云”意象在绘画作品中主要有神性自然的彰显、主观情感的诗意流露两大特征。

图1 弗朗西斯科·戈雅《洗衣女仆》

2.1 神性自然的彰显

浪漫主义绘画创作最初并未与古典主义绘画完全割裂,追求宏大史诗般的崇高叙事和科学严谨的画面构图,亦追求画面的视觉隐喻、色彩的情感传达,成为早期浪漫主义绘画的主要特点。发展到德国浪漫主义艺术家弗里德里希,其开创了忧郁感伤的北方浪漫主义风景画传统,在绘画创作中更多关注通过尘世到达永恒精神存在的过程。“神性自然”是弗里德里希绘画最核心的美学观念,图像隐喻和写实风格的运用使其作品充满形而上学的意味,同时充满崇高的神圣气质。在弗里德里希的绘画作品中,“云”意象对其“神性自然”的塑造和彰显起到了至关重要的作用。“云”意象代表“闲适”“远”“动”等意味,一方面暗指画面空间是远景而非近景;另一方面增强画面空间的神秘意味,营造空间上的朦胧感和距离感。

考察弗里德里希作品《巨人山的清晨》(图2),其描绘了一个广阔的山顶视野,采用上帝视角对眼前之景进行画面捕捉,画面空间中远处的“云”营造了山外有山、无边无际的意境。画面的视觉中心为山顶的岩石奇峰和高耸入云的十字架,隐约能看到白衣女子奋力将其立起,融汇于在群山和云海之间,体现人与自然间永恒的对抗和平衡关系,因而画面被赋予了崇高永恒的精神意义。相较于普桑的古典主义风景画,弗里德里希的风景画在“云”意象的作用下更具有空间流动感,透过十字架、奋力顽强的女性可以窥见,弗里德里希的风景具有一种压抑、感伤、无奈和悲怆的情绪,而普桑的绘画更具有古典主义的理性和怀旧特色。弗里德里希的浪漫主义风景画既区别于普桑的古典主义再现,亦区别于印象主义、写实主义绘画对艺术与自然关系的真实再现。结合弗里德里希作品《冰海》(图3),所呈现的海难船骸图景与其上空的白色云朵交相辉映,浓密的云朵仿佛透出白色的天光,表现出画面空间强烈的视觉张力,这种视觉张力是客观自然与主观自然相互交织的结果。弗里德里希认为,他所面对的自然绝不是无机的、无生命的黑暗世界,对于大多数浪漫主义艺术家,自然是充满“神性”的载体,明确提出“神性自然”的艺术概念。弗里德里希的“神性”具有双重含义:一是基于宗教层面的解读,浪漫主义者在潜移默化中受到欧洲新教的影响,外显于其浪漫主义风景画;二是德国传统哲学的浪漫主义倾向,肯定“神”的存在及其价值,并将其作为最高理性原则。而“云”意象在其绘画作品中的运用增强“神”的神秘色彩。

图2 弗里德里希《巨人山的清晨》

图3 弗里德里希《冰海》

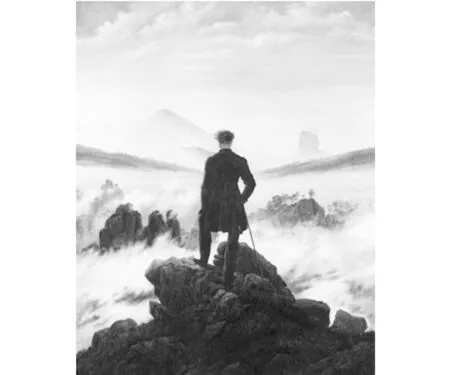

弗里德里希浪漫主义作品对神性自然的彰显还体现在画面内容的宏大性,即透过近景表现更为广阔的视觉空间,以弗里德里希作品《云上漫游者》(图4)为例,即通过近景“漫游者”并将其作为视觉中心,由近及远展现出更为广阔遥远的“云海”之景。结合弗里德里希作品《巨人山的清晨》,可得出其画面空间倾向于“俯瞰”的视角,即上帝视角表现其浪漫主义风格,“云”在其间更多的是充当“远”“静中有动”的视觉效果。在弗里德里希绘画作品《云上漫游者》中,“俯瞰”视角和神性自然的双重作用赋予其浪漫主义绘画神秘色彩和自然崇高性,并进一步触及弗里德里希绘画作品的“远观”的观看方式。从弗里德里希的绘画作品来看,更多的是展现自然崇高和空间广阔的“神性”,从“俯瞰”视角描绘眼前之景、再现心中之景。与之相对应的是我国宋代郭熙在《林泉高致》中提出的“三远说”,从“高远”“深远”“平远”等观看视角营造画面空间,“云”意象在中西方绘画中营造了“淡入淡出”的艺术效果,给观者充分的自我想象和解读空间。“云”意象在绘画空间内的广泛应用,一方面是表现“神性自然”的崇高感和敬畏之心,另一方面是对浪漫主义者自我精神的提升,西方文化讲求永恒,而“云”意象是动态的视觉形象,在画面空间形成动态的视觉张力。在弗里德里希等早期浪漫主义者的绘画作品中,都暗示了浪漫主义的典型美学观念:一切视觉意象都是有目的、有意识的自我情感的自然流露,实现视觉隐喻和画面空间的象征性表达。

图4 弗里德里希《云上漫游者》

2.2 主观情感的诗意流露

“云”意象在浪漫主义绘画表现出强烈的个人情感,浪漫主义艺术家通过“云”意象传递自身人文关怀和悲悯情感。浪漫主义风潮自其诞生开始,以德国、法国和英国等国为中心向四周辐射,浪漫主义对个人主观情感的流露与彰显也同样具有象征性和预设性,通过画面中形形色色的“人”和传递情感的“云”的共同作用,以诗意淡然的方式传递个人主观情感,与观者产生主观情感的共鸣。“人”是浪漫主义者传递情感的重要载体。在弗里德里希作品《海边的僧侣》(图5)中,单一视觉中心“僧侣”和承担意境营造的“云”意象共同构成画面空间,主要描绘广阔无际的天空和海洋,天空中的“云”意象与深海颜色形成强烈对比,画面视觉中心孤独的僧侣面向深海,弗里德里希以远景方式对画面空间进行构建,“云”“深海”“陆地”是画面的主要组成部分,画面整体色彩阴暗低沉,“云”的飘逸与“人”的相对静止形成强烈对比,造成视觉上的压迫感和张力。“画面上的云也意味着沉默,进而指向无法言喻的悲伤。”[2]沉默静止的云与阴暗的色调相互交织,喻示孤独、荒凉、落寞的悲剧性意识。

图5 弗里德里希《海边的僧侣》

弗里德里希的主体悲剧性意识还体现在其作品《橡树林中的大修道院》(图6)中,画面中部下方有一支送葬队伍抬着棺柩穿过贫瘠的橡树林,画面中的“云”意象阴暗低沉、萧条落败,远处哥特式的废墟融汇于橡树林与无止境的黑暗中,使画面空间具有压抑悲怆的死亡气息,荒凉的橡树林、送葬队伍黑暗的背影与黑色的乌云天空共同构成画面整体,是弗里德里希面对人类死亡的内心深思。“云”意象在画面中赋予主观情感诗意化流露,死亡题材本身诗意性缺失,“云”意象在画面中的运用能增强画面动态叙事,弗里德里希如是描述其作品,“……一个破败的修道院形象,(这个形象)是作为黑暗过去的回忆,并以当下彰显了过去……这幅画引导着观者从光照进入黄昏,从黄昏再进入幽暗,再从幽暗进入黑暗。也许这个艺术家就是一个新教徒,当他画这些时可能正在沉思诸如此类的理念。”[3]画面中的“云”意象便是光照、黄昏和幽暗交替变换的载体,赋予忧郁、死亡和孤独等永恒主体以象征性隐喻,将内心的忧郁与孤独通过“云”“橡树林”“送葬队伍”等意象得以表现,其中“云”更是起到画面情感的烘托和塑造作用。

图6 弗里德里希《橡树林中的大修道院》

19世纪欧洲浪漫主义风景画,以德国浪漫主义风景画为主,运用大量“云”意象增强画面的叙事效果,将对理想生活的向往和怀旧情感转向对“生命”维度的深层次思考。“云”意象的隐喻性和象征性,在浪漫主义绘画中实现从自然物象转化为诗意时空。“云”意象作为画面空间内自由流动的图像,也因此成为浪漫主义绘画中画家的诗意人格隐喻。而在同一时期的法国浪漫主义绘画,一方面脱离英国浪漫主义对世界毁灭和灾难的倾向,另一方面也摆脱德国和美国浪漫主义绘画的“泛神论”倾向。“云”意象在法国浪漫主义风景画中也同样存在象征意味。泰奥多尔·热里科的《梅杜萨之筏》(图7)中运用“云”的意象表现梅杜萨号轮船沉没的悲壮和感伤,漫天的乌云与幸存者的筋疲力尽、欢呼鼓舞交织与融合。“云”意象的黑暗隐喻法国路易政府的腐败无能,表露出幸存者在求生过程中黑暗无助痛苦的身心体验,“乌云”意象增强画面的压抑、悲剧意味。作为涂绘浪漫主义的旗手,欧仁·德拉克洛瓦的作品《希俄斯岛的屠杀》(图8)借助“云”意象表现出其对历史事件希俄斯岛屠杀民众的悲悯和同情。画面中的“云”意象借助几条红黄色彩的线条涂绘得以表现,结合特定时代背景可知,红色云彩意象代表鲜血和牺牲,画面的远景通过大量“云”的意象和空间留白构成,而画面的近景则是由等待处决或被迫成为奴隶的希腊人构成,画面中色彩的明暗对比强化主观情感的悲剧意识。“云”意象在《希俄斯岛的屠杀》中通过寥寥数笔,展现出时空隐喻的艺术特征,考察其画面构成要素,“云”意象既能辅助论证日落黄昏的景象,又能以涂绘的主观创作方式增强画面的诗性叙事,借助近景人物的蜷曲样貌、绝望悲痛的神情以及远景中荒凉的云烟表现出德拉克洛瓦对希俄斯岛居民的同情和悲悯。

图7 泰奥多尔·热里科《梅杜萨之筏》

图8 欧仁·德拉克洛瓦《希俄斯岛的屠杀》

综上所述,“云”意象在浪漫主义绘画中表现出神性自然的彰显、主观情感的诗意流露两大特征,“云”意象虽然不是浪漫主义时期绘画不可或缺的部分,但其在画面空间的情感传达和神性营造中起到至关重要的作用。画面中看似平常的“云”意象通过不同色彩组合、空间占比和布局等设置实现图像隐喻和象征功能,“云”意象在画面空间中虽然是沉默的、静止的图像,但透过“云”的意象和其他图像的多重解读,可以窥见浪漫主义者内心丰富细腻的主观情感。“云”图像隐喻的运用,使得浪漫主义时代的风景画将自然之景转化为情感诗意,“云”意象本身便具有流动而神秘的视觉特征,在浪漫主义绘画中与画家主观情感相得益彰。

3 “云”意象在浪漫主义诗歌中的呈现

西方诗歌中浪漫主义元素早在古希腊罗马时期就已萌芽,古典诗歌的发源和成熟为浪漫主义诗歌奠定牢固的创作基础,将人的无限自由和对理想世界的向往寄托于诗歌意象中。浪漫主义文学在产生之初便追求抒情主义、崇尚自然和回归中世纪,但由于启蒙运动理性精神对“人”思想的教化和影响,浪漫主义者转而将对理想世界的追求寄托于与启蒙理性相对立的感性主义中。对于浪漫主义者而言,诗歌不仅是一种文学表现形式,而且还是对理想生活在哲学化、浪漫化的呈现。西方浪漫主义者借助诗歌来传递内心情感、追求理想化世界,“云”意象在浪漫主义诗歌中的广泛运用,使静态的文字文本具备自由灵动的诗意,浪漫主义诗歌具有自然物性的浪漫和诗性人格的隐喻特征。

3.1 自然物性的浪漫化

“云”意象在英国浪漫主义诗人华兹华斯的诗歌中频繁出现,在华兹华斯现存的232首诗歌中,含有“云”意象的有40多首[4]。“云”意象在华兹华斯的诗歌中是表现自由闲适、悠然自得的内心状态,华兹华斯进一步指出浪漫主义美学的核心观念,“(浪漫主义)加上一种想象力的色彩,使日常的东西在不平常的状态下呈现在心灵面前……一切好诗都是强烈情感的自然流露。”[5]华兹华斯肯定个人在浪漫主义美学中的主体性地位,认为浪漫主义是基于个体融合想象力和情感的产物。在浪漫主义诗歌文学中,“云”的意象是浪漫主义诗人托物言志、借物抒情的对象和载体,通过文字的隐喻和象征,表现“云”意象本身的叙事性功能,“云”意象更多地表现浪漫主义者本身的闲然自若、超然物外的精神世界。

在华兹华斯《序曲》第一卷[6]中,“云”意象表现出自在惬意的生活状态:

天气凉爽,

在夕阳的余晖下,

白云慢悠悠地在天空中飘荡,

树林里枝叶茂盛,

形成片片绿茵。

华兹华斯对“云”意象的运用旨在突出其悠闲的生活意境,在落日余晖下,天空中飘荡着白云,夕阳透过婆娑的树林,在地面上形成斑斑点点的树影。“云”意象在其间作为自然物性的浪漫主义体现,“云”的自然闲适在华兹华斯的诗歌里展现得淋漓尽致,并赋予“云”意象动态可感的视觉效果。华兹华斯诗歌中的“云”意象,并非是单纯诗人的个性化表达,而是英格兰西北部湖区山野居民日常生活的彰显,展现出舒适休闲的生活姿态。

在华兹华斯诗歌《咏水仙》[7]中,“云”意象包含对现实的隐喻与书写:

我好似一朵孤独的流云,

高高地漂游在山谷之上,

突然我看到一大片鲜花,

是金色的水仙遍地开放。

结合华兹华斯当时所处的时代背景,华兹华斯怀着对自由的追求参加革命,最终革命并没有带来真正的自由,随之而来的却是社会政治和经济发展陷入混乱。华兹华斯的自由民主革命征程遭受猛烈打击,因此“云”意象被赋予漂泊不定、孤独愤懑等内涵。华兹华斯以天空中孤独的流云自喻,与其面对革命失败的心境相呼应,面对此情此景,诗人自己认为仿佛天空中孤独无依的流云,将诗人内心的抑郁不平、知音难觅的心境跃然纸上。综合华兹华斯两首诗歌中关于“云”意象的内涵,可以得出:一是“云”作为自然意象,在诗人不同心境的影响下被赋予不同的现实内涵,体现出“云”意象内涵的多样性;二是“云”意象的情感共鸣性,在不同场景、空间范围和语境语义下的“云”意象,都能融合诗人主观情感,读者通过“慢悠悠的白云”“流云”等意象与诗人真实情感产生强烈共鸣。华兹华斯诗歌中的“云”意象大多数为动态变幻的云,在其《序曲》第五卷中“云”意象用以指代人类面临的苦难,在其第七卷中借“云”意象表达诗人对生活的美好祝愿。在华兹华斯诗歌中“云”意象的自然物性尤为明显,云随着风逐渐飘散及其形状的自由多变,因而“云”意象被赋予作者多元的主观情感,可理解为“云”意象的自然物性的浪漫化。

3.2 诗性人格的隐喻

“云”意象在浪漫主义诗歌中体现出线性流动的自由气息,并成为浪漫主义诗歌中的诗性人格隐喻。何为“诗歌”?简而言之就是人类生活方式的诗性叙述,而浪漫主义诗歌本身被赋予诗人主观情感,但其表达方式充满无限性与理想性,带有强烈的主观色彩和“神化”的自然属性,表露出诗人人生观、价值观和世界观。对于大多数浪漫主义诗人而言,“云”意象是对其人格的彰显和隐喻,产生诸如借物喻人、借物抒情、托物言志等彰显诗人品格的艺术效果。“云”意象在英国浪漫主义诗歌中借助于文字叙述,直观呈现抽象人格中的道德特性。“云”意象不单单是纯粹的“云”,在“风”“雨”“山”“水”“石”等动态意象的共同作用下,“云”意象具有更为丰富的内涵,进一步体现西方浪漫主义诗歌对诗人诗性人格的隐喻。

在西方浪漫主义诗歌发展史上,英国诗人拜伦大量运用“云”意象且将其作为人格隐喻的艺术符号,在《给奥古斯塔的诗章·其一》中拜伦巧妙运用“云”意象,表现出自身坚强不屈、百折不挠、勇往直前的精神特征:

当乌云飞临你的头顶,

试图笼罩你闪射的光芒,

而你远射的明辉却愈加纯净,

把袭来的晦色逐一驱散。[8]65

其中“乌云”暗示眼前遇到的困难和险阻,“乌云”所遮挡的“闪射的光芒”便是诗人的勇敢和锐气,在诗人本身坚强品格的作用下,将“乌云”所带来的负面影响逐一克服。在诗人与“乌云”进行抗衡与斗争过程中,展现出其顽强拼搏的精神和不屈不挠的品格。“乌云”是黑暗与光明的结合处,是诗人在面对生活挑战的隐喻,同时也是诗歌从“诗化”到“浪漫化”转变的体现。“浪漫化”是一种“诗化”的世界观,代表着诗人对生命态度和生存空间的诗化,将客体对象在主观理想的作用下,被赋予审美主义色彩,当客体对象具有理想性的象征意义,外部世界也就无限趋近于内心的理想化世界[9]。在“诗化”上升至“浪漫化”的范式层面中,“云”意象便开始追求一种理想化的哲学旨趣,“乌云”是带有悲剧性意味的意象,在其“浪漫化”进程中,“乌云”意象实现从简单客观物象向诗人积极精神向度的转化,面对“乌云”进而抒发强烈的个人情感,并在生活中实现自我意识和精神的彰显,即不轻易向艰难困苦屈服,将“袭来的晦色”逐一驱散,彰显诗人坚强不屈、独立自主的精神品格,并真正过上浪漫主义的理想生活。

拜伦还在其浪漫诗《我看见你哭》中融入浪漫主义哲学观和自身对理想生活向往,从“诗化”到“浪漫化”的转变过程中,展现出诗人内心欢愉和浪漫的人格:

远方落日渲染云端,

色调温厚而柔和,

日暮乡关,层云尽染,

那些笑意注入我思绪中的,

是纯粹的欢愉;

而光阴的余晖,

照亮了我的心田。[8]68

拜伦通过诗歌《我看见你哭》中对“云端”“层云”等“云”意象的渲染和把握,充分展现出诗人对美好理想生活的向往,从“日暮乡关,层云尽染”中可以看出诗人内心浪漫主义倾向。康德在《判断力批判》中提道:“美是无目的的合目的性。”因此,当诗人看到“远方落日渲染云端”之景,应在一种无任何目的的情况下思考理想性的作品,纯粹追求理想社会生活。“云”意象在拜伦诗歌中具有情感的传达性,并与“浪漫化”诗歌中的其他意象相互渗透,“云”意象与“日暮”之景共同实现诗歌的时空隐喻,一方面暗指日暮时分,即线性时间的张力;另一方面是诗人内心品格的隐喻,通过与“落日”“乡关”“笑意”等意象的结合,表现出拜伦内心淡然自若、平静自如的精神品格,可得知拜伦在此时此刻内心的欢愉心态。

综上所述,“云”意象在西方浪漫主义诗歌中具有自然物性的浪漫化、诗性人格的隐喻两大呈现特点,“云”意象在诗人主观情感的作用下具有多种解读,既可以是闲适恬淡的云朵,也可以是孤独无依的流云,又可以是日暮时分的“层云”,不同的语境和时空背景,“云”意象的呈现方式也同样变化多样,其现实内涵也具有多元性。西方浪漫主义者笔下的“云”意象,是诗人性格、气质的折射,也是其日常生活中向往洒脱自由的个性写照。“云”意象作为自然界中的客观物象,以自由自在、无拘无束和潇洒自如等特征展示其“气韵生动”。浪漫主义诗人还更加重视诗人与自然物象中的感应,赋予“云”意象以生命力。从不同诗歌作品中“云”意象的考察研究,可以得出“云”意象是诗人诗性人格的隐喻,个体精神的彰显。

4 结 语

通过对浪漫主义时代绘画和诗歌文学的考察,可以得出:“云”意象是西方浪漫主义绘画和文学作品的重要隐喻,一方面增强绘画和文学的神秘性和隐喻性;另一方面融合艺术家主观情感推动与读者的情感共鸣。“云”意象作为沟通主客观、增强画面意境效果的视觉符号,它是虚幻的、动态的、忧郁的、静止的象征,不同色彩组合和空间布局都对“云”意象的意义生成起到促进作用。“云”意象作为飘逸自然、潇洒自如的视觉符号,为进一步解读绘画或诗歌创作和阐释空间掌握话语权:一方面通过闲适、飘荡、变幻等自然属性,在不同语境中具有不同的解读;另一方面增强画面的诗性空间和抒情功能,揭示西方浪漫主义绘画和文学追求强烈丰富情感、回归自然和向往自由闲适的审美主义倾向。

西方浪漫主义绘画和诗歌文学作品之所以会选取“云”意象,是因为其在心理上是对一种与自己生命追求相似物象的趋同和接受。因此,从创作角度而言,“云”意象在绘画和诗歌领域反复出现,以“云”意象为载体抒发个体意趣和个人理想,是西方浪漫主义风格的体现。“云”意象凝聚了西方浪漫主义诗人对生活的自我独特感受、认知和观察,融合了艺术家自身独特的思想和感情。以“云”意象的外在形态,由于“云”符合神秘幻想、潇洒自由的浪漫主义倾向。对“云”意象的选取和运用,既是画家和诗人的自身需要,也是对浪漫主义创作风格的贴合与聚拢。从西方浪漫主义产生的社会背景来看,对现实世界的不满,社会革命的失落与绝望,使得大量画家和诗人开始转向创作具有隐喻象征意味、寻求理想世界“乌托邦”式的艺术创作,因此西方浪漫主义艺术的产生有其历史和时代的必然性。

基于上述分析,考察西方浪漫主义绘画和诗歌作品可知,“云”意象始终是浪漫主义者艺术创作的重要意象,“云”意象在不同语境、色彩组合和空间布局中具有不同现实内涵,例如在弗里德里希作品《巨人山的清晨》《冰海》中,“云”意象便是自由闲适、彰显自然神性的象征,在《海边的僧侣》《橡树林中的大修道院》《梅杜萨之筏》和《希俄斯岛的屠杀》等浪漫主义作品中,“云”意象开始具有其悲剧性,展现画家内心的悲悯与同情意识。从西方浪漫主义诗歌来看,华兹华斯诗歌中“云”意象的自然物性的浪漫化和拜伦诗歌中“云”意象的诗性人格隐喻,都充分说明“云”意象是彰显主体精神、传递情感的重要载体。“云”意象在西方浪漫主义时代中,其内涵发展也同其自身特点一样,神秘而潇洒、普遍浪漫与个体理想相互交织,对“云”意象的解读须结合具体作品具体分析,但整体呈现出由“自然性—人性”的转化。

“云”意象是西方浪漫主义绘画和诗歌文学中的典型意象,不论是绘画作品还是诗歌作品,“云”意象都能对艺术家情感和个性起到营造和塑造的作用,通过在绘画和诗歌领域的挪用和化用,并结合不同画面语境对其进行解读和“误读”,因此18世纪至19世纪西方浪漫主义的绘画和文学作品充满诗性的隐喻。“云”意象作为特殊的自然物象,一方面通过“云”意象的闲适、飘荡、变幻等自然属性,在不同语境中具有不同的解读;另一方面是西方浪漫主义绘画和诗歌文学时空情感营造的重要图像修辞,增强画面的诗性空间和抒情功能,进一步揭示西方浪漫主义绘画和文学追求强烈丰富情感、回归自然和向往自由闲适的审美倾向。