髓内钉与钢板固定肱骨近端Neer 3和4部分骨折比较△

2022-04-22罗仲伟龚广政沈金虎杨六中

罗仲伟,程 飞,何 超,龚广政,张 镇,沈金虎,杨六中

(南京中医药大学附属徐州市中医院骨伤科,江苏徐州221000)

肱骨近端骨折(proximal humeral fracture,PHF)主要指包括外髁颈在内的大结节基底位置以上的骨折,约占全身骨折的5%[1]。肩关节是人体最为灵活的一个关节,在各种上肢功能活动中发挥重要作用。肩关节的生理解剖结构较为特殊,对功能的要求相对较高,因此在治疗方案的选择方面,需要同时兼顾肩关节活动度的康复及骨折的稳定性,还要预防并发症的发生。PHF临床治疗的主要目标就是坚强的固定、生理解剖结构恢复正常、保护骨折断端血运,并尽可能少地剥离软组织,使患者在术后可以早期进行功能康复锻炼[2],最大程度地恢复正常功能。目前临床中针对Neer 3、4型PHF患者的治疗尚未形成标准、统一的治疗策略,在手术方式及内固定物的使用方面也存在部分争议[3~5]。以往大多数临床医生采用锁定钢板进行内固定治疗[6],随着近年来对PHF术后内固定失败的报道逐渐增多,以及肱骨近端三代交锁髓内钉兴起,交锁髓内钉相对于锁定钢板治疗PHF的优势逐渐突显。本研究回顾性分析徐州市中医院骨伤科在2018年2月—2020年5月采用交锁髓内钉和锁定钢板治疗的PHF患者,对此两种术式的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)符合肱骨近端Neer 3、4型骨折的诊断[7];(2)患肩部未发生神经损伤,软组织条件良好,为新鲜骨折;(3)在同侧上肢未合并其他部位骨折;(4)随访时间不少于12个月。

排除标准:(1)身体状况较差,合并较为严重的脏器功能障碍及不全者;(2)肱骨头劈裂及病理性骨折;(3)入组研究前接受了相关保守治疗者;(4)失访者。

1.2 一般资料

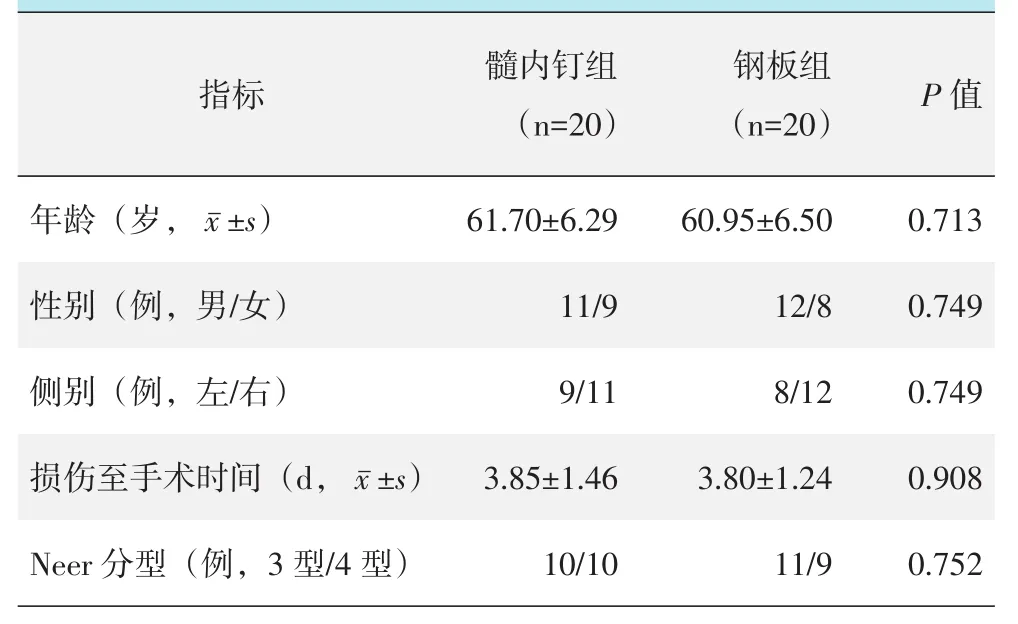

2018年2月—2020年5月共收治PHF患者83例,其中40例符合纳入标准,依据术前医患沟通结果将患者分为钢板内固定及交锁髓内钉内固定两组。其中20例使用钢板内固定者,20例使用交锁髓内钉内固定者。两组患者术前一般资料见表1,两组年龄、性别、骨折侧别、损伤至手术时间及骨折分型的差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究获得医院医学伦理委员会批准,所有患者对研究内容均知情并签署知情同意书。

表1 两组患者术前一般资料与比较

1.3 手术方法

所有患者均常规进行相关体格检查、实验室检查、心电图、心脏彩超等术前检查,排除手术禁忌证,并进行相关影像学检查确认具体骨折移位情况。患者均采用全麻,取沙滩椅位,患肩背部垫高约5 cm。

钢板组:取传统三角肌、胸大肌间隙入路,切口长约10~12 cm。切开皮肤、皮下组织及筋膜,逐层显露骨折端,清除周围积血及血肿。采用2号爱惜邦缝线缝合大小结节骨腱结合部,牵引缝线以便复位大、小结节骨折块,克氏针橇拨肱骨头等间接复位技术进行复位,复位满意后,克氏针(2 mm)临时固定;透视满意后,取长度合适的肱骨近端内锁定系统钢板 (proximal humeral internal locked system plate,PHILOS),将爱惜邦缝线穿过钢板的缝线孔。再将钢板放置大结节顶点下方约5~8 mm、结节间沟外侧约3 mm处,依次螺钉固定,透视确认锁钉及钢板位置满意。依据骨折类型一般要置入1~2枚肱骨距螺钉以支撑内侧壁[8]。通过预留缝合线,将大、小结节加强固定在PHILOS钢板上,缝线修复关节囊、肩袖,活动肩关节无功能障碍。

髓内钉组:取肩峰前外侧长约3~5 cm纵切口,沿三角肌前中束之间进入。复位及临时固定同钢板组。透视复位满意后,纵行劈开冈上肌腱肌结合部及关节囊,显露肱骨头,若进针点周围粉碎,需使用爱惜邦缝线缝扎固定,恢复大体解剖结构。于肱二头肌长头腱后外、肱骨头与结节间沟内侧插入导针,透视确定进针点位于肱骨头最高点,导针方向平行肱骨轴线。套筒保护下近端扩孔,置入交锁髓内钉主钉,直视下使主钉位于软骨下。在瞄准架辅助下近端置入3~4枚螺钉,尽可能置入1枚肱骨距螺钉以增强肱骨头内侧支撑。若大结节粉碎,需要置入1~3枚3.5 mm“钉中钉”增加稳定性[9]。远端置入2枚锁定螺钉。透视确认锁钉及髓内钉位置满意。缝线修复关节囊、肩袖,并经螺钉孔2号爱惜邦缝线加强大小结节固定,活动肩关节无功能障碍。

术前30 min及术后24 h应用抗生素预防感染;术后3 d行患肩X线片复查,确认固定及复位情况。同时依据患者的实际情况来指导其进行早期康复锻炼,如屈伸腕、肘关节及握拳等。术后3~7 d,待患者疼痛缓解后,指导其进行上肢功能康复锻炼,如:患侧上肢钟摆样运动。术后1~2周左右开始不同方向的对肩关节进行锻炼。

1.4 评价指标

记录围手术期资料,包括手术时间、术中出血量、切口长度、术中透视次数、术后引流量、切口愈合情况和住院时间。采用开始主动活动时间、完全负重活动时间、肩关节前屈活动度(range of motion,ROM)、疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)、肩关节Neer评分和美国肩肘外科医生协会(American Shoulder Elbow Surgeons,ASES)评分评价临床效果。行影像检查,评估骨折复位质量,优为解剖复位;良为骨折移位<3 mm,无成角或旋转移位;差为骨折移位≤3 mm,伴成角或旋转移位。根据复查结果评价骨折愈合时间。

1.5 统计学方法

应用SPSS 22.0软件对数据进行统计分析,计量资料以±s表示,资料呈正态分布时,两组间比较采用独立样本t检验,组内时间点间比较采用配对T检验;资料呈非正态分布时,采用秩和检验。计数资料采用x2检验或Fisher精确检验。等级资料两组比较采用Mann-whitney U检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 围手术期情况

两组患者均顺利完成手术,术中均未发生重要血管、神经损伤等严重并发症。两组患者围手术期资料见表2,髓内钉组手术时间、术中出血量、切口长度、术后引流量均显著优于钢板组(P<0.05);两组间术中透视次数、切口愈合和平均住院时间的差异无统计学意义(P>0.05)。

表2 两组围手术期资料(±s)与比较

表2 两组围手术期资料(±s)与比较

指标P值手术时间(m i n)术中出血量(m l)切口长度(c m, x ˉ±s)术中透视次数(次, x ˉ±s)术后引流量 (m l, x ˉ±s)切口愈合(例,甲/乙/丙)住院时间(d)髓内钉组(n=2 0)1 0 5.2 5±1 3.5 2 1 8 4.5 0±2 9.8 2 3.8 5±0.8 1 9.5 0±2.3 1 1 2.9 5±4.9 6 1 9/1/0 8.6 0±2.0 6钢板组(n=2 0)1 1 7.2 5±1 8.5 3 2 9 7.0 0±4 0.5 4 1 1.5 5±1.4 3 1 0.9 5±3.3 5 3 6.0 0±8.6 8 1 7/3/0 8.7 0±2.0 3 0.0 2 5<0.0 0 1<0.0 0 1 0.1 1 9<0.0 0 1 0.6 0 5 0.8 7 8

2.2 随访结果

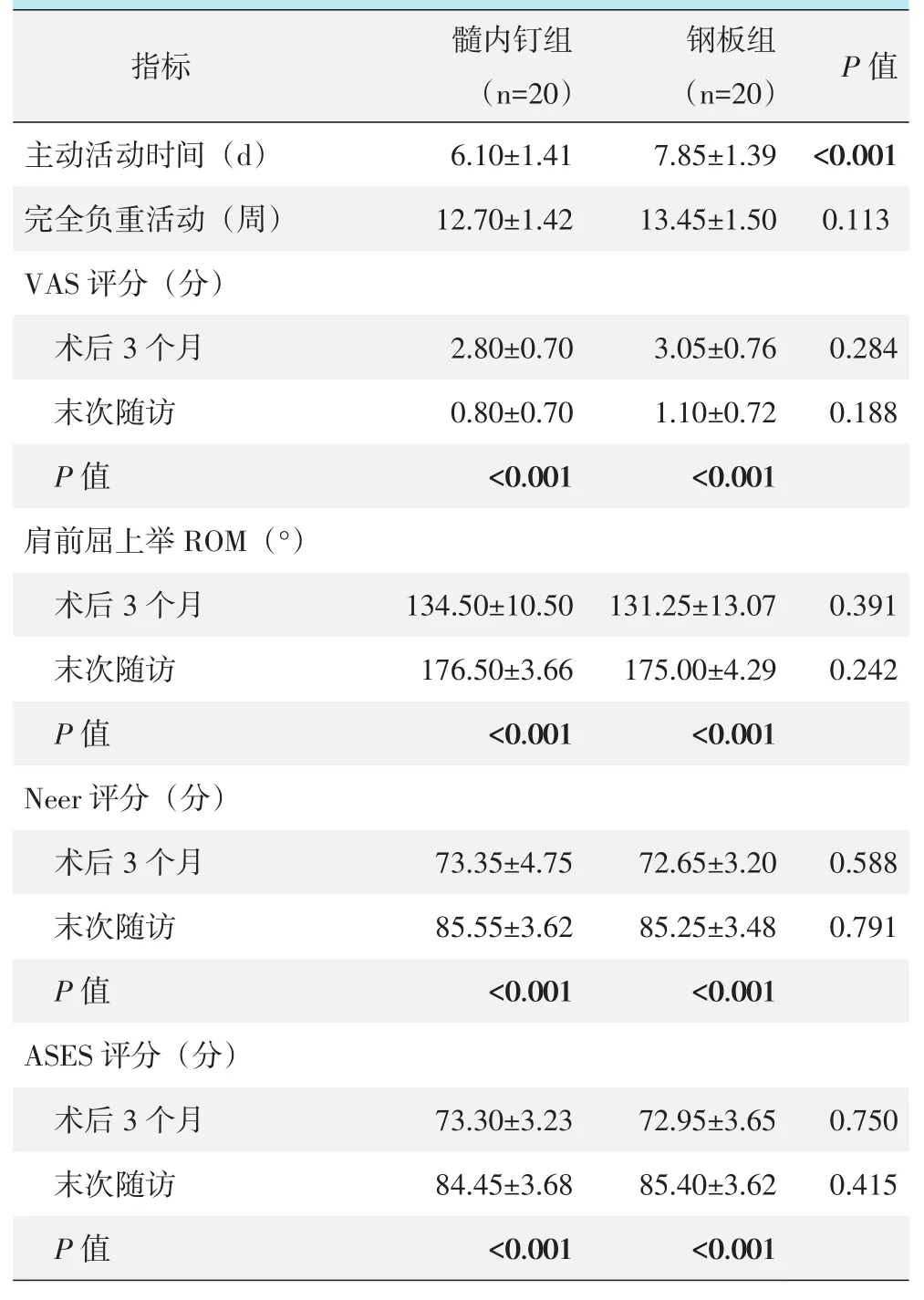

两组患者均获随访,随访时间12~18个月,平均(14.48±3.16)个月。两组患者随访资料见表3。螺钉组主活动时间显著早于钢板组(P<0.05),但两组恢复完全负重活动时间的差异无统计学意义(P>0.05)。与术后3个月相比,末次随访时两组患者VAS评分显著下降,肩前屈上举ROM、Neer评分和ASES评分显著增加(P<0.05)。相应时间点,两组间VAS评分、ROM、Neer评分和ASES评分的差异均无统计学意义(P>0.05)。

表3 两组患者随访结果(±s)与比较

表3 两组患者随访结果(±s)与比较

指标P值髓内钉组(n=2 0)6.1 0±1.4 1 1 2.7 0±1.4 2钢板组(n=2 0)7.8 5±1.3 9 1 3.4 5±1.5 0<0.0 0 1 0.1 1 3 0.2 8 4 0.1 8 8 2.8 0±0.7 0 0.8 0±0.7 0<0.0 0 1 3.0 5±0.7 6 1.1 0±0.7 2<0.0 0 1 0.3 9 1 0.2 4 2 1 3 4.5 0±1 0.5 0 1 7 6.5 0±3.6 6<0.0 0 1 1 3 1.2 5±1 3.0 7 1 7 5.0 0±4.2 9<0.0 0 1 0.5 8 8 0.7 9 1 7 3.3 5±4.7 5 8 5.5 5±3.6 2<0.0 0 1 7 2.6 5±3.2 0 8 5.2 5±3.4 8<0.0 0 1 0.7 5 0 0.4 1 5主动活动时间(d)完全负重活动(周)V A S评分(分)术后3个月末次随访P值肩前屈上举R O M(°)术后3个月末次随访P值N e e r评分(分)术后3个月末次随访P值A S E S评分(分)术后3个月末次随访P值7 3.3 0±3.2 3 8 4.4 5±3.6 8<0.0 0 1 7 2.9 5±3.6 5 8 5.4 0±3.6 2<0.0 0 1

随访过程中,两组患者均无再损伤,均无疼痛加剧和功能障碍加重,均无翻修手术。末次随访时,髓内钉组20例中,7例完全无痛,13例活动时轻度疼痛;9例患肩活动与健侧完全对称,11例患肩活动稍受限;17例恢复伤前运动和劳动能力,3例未恢复至伤运动和劳动能力水平。钢板组20例中,4例完全无痛,16例活动时轻度疼痛;7例患肩活动与健侧完全对称,13例患肩活动稍受限;15例恢复伤前运动和劳动能力,5例未恢复至伤运动和劳动能力水平。

2.3 影像评估

两组患者影像评估资料见表4。术后3 d复查X线片显示两组骨折复位质量的差异无统计学意义(P>0.05)。髓内钉组影像骨折愈合时间早于钢板组,但差异无统计学意义(P>0.05)。

表4 两组患者影像评估结果[例(%)]与比较

至末次随访时,两组患者骨折均获愈合,无延迟愈合、畸形愈合等并发症,两组内固定物均无松动、断裂。两组典型影像见图1、2。

图1 患者,男,68岁,摔伤致左肱骨近端4部骨折,行开放复位髓内钉内固定 1a:术前左肩正位X线片示左肱骨近端4部骨折 1b:术前CT三维重建清晰显示骨折情况 1c,1d:术后正侧位X线片示骨折解剖复位,内固定物位置良好

图2 患者,男,54岁,车祸致左肱骨近端4部骨折,行开放复位PHILOS钢板内固定 2a:术前左肩正位X线片示左肱骨近端4部骨折 2b:术前CT三维重建清晰显示骨折情况 2c,2d:术后正侧位X线片示骨折解剖复位,内固定物位置良好

3 讨论

PHF临床分型较为复杂,且会严重影响患者生活质量[10],是创伤骨科中一直以来的一项治疗难点及重点。PHF患者中,Neer 1、2型骨折较为常见,常保守治疗即可取得较好预后[11]。而对Neer 3、4型骨折来说,临床治疗难度较大。影响PHF治疗效果的重要因素是疼痛,由此导致患者未能及时进行功能康复锻炼,关节逐渐僵硬。因此,寻求一种创伤更小、固定可靠,且能让患者在术后更早进行功能康复锻炼的手术方式,对改善PHF患者的关节功能具有重要意义[12]。

近年来研究表明,交锁髓内钉及PHILOS钢板在空间锁合理念的基础上为PHF提供更好的把持力[13]。尤其是第三代肱骨近端交锁髓内钉直钉设计,具有多个优点:(1)肱骨头最高点直行进钉,该部位骨质强度好,提高软骨下骨的把持力,增加稳固性;(2)此处正对肩袖的腱肌结合部,血运良好,操作过程中纵行劈开肩袖,减少肩袖损伤,利于肩袖修复[14];(3)肱骨距螺钉,重建肱骨近端内侧柱,增加其稳定性,避免术后内翻畸形;(4)“钉中钉”设计增加了肱骨头内的螺钉数量,增强对骨折近端的把持力,提高其抗剪切力和轴向稳定性[15];(5)交锁髓内钉远近端螺钉多角度设计,减少螺钉松动、退出,增加交锁髓内钉的稳定性[16]。

交锁髓内钉属于微创手术,可更好地保护骨折局部血运[17]。交锁髓内钉属于中心固定,而PHILOS钢板属于偏心固定,二者在旋转载荷及抵抗轴向方面完全不同[18],因此,分析二者的力学性能具有十分重要的临床意义。研究指出,建立移位PHF模型,使用交锁髓内钉及锁定钢板进行分别内固定,并实施生物力学试验;结果提示,钢板在对扭转力进行抵抗时,有较高的概率会发生肱骨头内螺钉穿出风险[19]。本研究的40例PHF患者,术后均未发生内固定松动、断裂等情况,随术后时间推移,两组的VAS评分、肩前屈上举ROM、Neer评分和ASES评分均显著改善,但两组术后3个月和末次随访时两组间上述指标的差异均无统计学意义。提示这两种固定方面能够有效的满足PHF愈合所需要的力学环境[20]。

本研究结果提示,髓内钉组手术时间、切口长度和术中出血量均显著优于钢板组,两组并发症发生率无明显差异,但髓内钉组并发症发生率较低;术后16周髓内钉组愈合率100%,钢板组愈合率85%。结果提示,使用髓内钉对PHF进行内固定,手术时间短、出血量少,且术后愈合时间整体较钢板组短。分析其可能的原因为:使用髓内钉内固定PHF,在手术过程中不需要进行大范围剥离,因此使得出血量显著降低[21~23]。同时交锁髓内钉对骨折周围软组织的侵扰更小,保护内环境,从而降低并发症的发生风险,促使骨折位置更快愈合[24,25]。

综上所述,PHF(Neer 3、4型)患者使用PHILOS钢板及交锁髓内钉进行内固定均可获得有效的治疗,但使用交锁髓内钉时术中手术时间更短、出血量更低、术后骨折愈合较快。