废弃矿山高陡岩壁生态修复浅析

——以三亚某采石场生态修复项目为例①

2022-04-21李立

李立

中化地质矿山总局湖南地质勘查院,湖南 长沙 410004

“绿水青山,就是金山银山”,中央提出了生态文明城市建设和新型城镇化建设,力图改变高速、粗放、外延扩张的城市发展模式。2015 年5月,国家住房和城乡建设部发函,将三亚列为城市修补生态修复、海绵城市和综合管廊建设城市综合试点城市,当地政府对矿山生态环境的保护和治理也非常重视[1-2],治理如某采石场这些受损山体。因地制宜的科学生态修复是生态保护和治理的最明智选择。

1 修复区概况

1.1 地质环境

三亚属于热带海洋性季风气候区,全年高温,雨量充沛,平均降水量1263mm,6~10 月为雨季,台风季节往往雨水增多,降水量占全年的90.2%。治理区附近无河流经过,地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水和块状岩类裂隙水,主要接受大气降雨的渗入补给,地下水随季节变化大。修复区内属于低山丘陵地貌单元,地形起伏整体趋势为北高南低,周围均为丘陵,地貌形态受剥蚀切割作用影响明显,山坡陡峻,构造剥蚀地貌较发育。矿山内边坡坡度一般70°~80°,局部较陡,地表自然排水条件良好。修复区内出露地层主要为杂填土、淤泥、白垩系强-中等风化花岗岩及残积土(砾质粘性土)(表1)。

表1 各岩土层计算参数表 Table 1 Calculation parameter table of each rock-soil layer

1.2 修复区现状

本项目包含了两处花岗岩采石场的生态修复治理工作,修复前的现场情况如图1、图2。1#采石场:岩质边坡最大高差105m,坡角44.0°~65.0°,局部最大达到80°以上,受损坡面面积6.4万m2,坡底为淤泥坑,坑深约15m,主要节理产状为165°∠70°、145°∠65°、151°∠70°。2#采石场:岩质边坡最大高差72.7m,坡角26.4°~58.0°,局部最大达到80°以上,受损坡面面积2.5 万m2,岩壁大致分两级放坡,主要节理产状196°∠55°、231°∠56°。

图1 1#采石场修复前场景 Fig.1 1#Quarry scene before the restoration

图2 2#采石场修复前场景 Fig.2 2#Quarry scene before the restoration

2 修复技术方案选择

根据上述基本概况,项目修复工作的特点及难点具体情况如下:岩壁高、陡,施工条件复杂,要想将整个坡面绿化难度很大;坡体岩质主要为中风化花岗岩,质地坚硬,不利于植物生根、生长;修复区当地高温炎热,植物蒸发量大,在缺乏土壤和水的情况下,存活极其不易;修复区属于热带海洋性季风气候,强对流天气造成的台风、暴雨频发。

2.1 现有修复技术

生态修复技术很多,针对于岩质边坡的生态修复方法一般有自然复绿法、垒砌阶梯复绿法、爆破燕窝复绿法、喷播复绿法、景观再造复绿法、筑台复绿法等[3]。

自然复绿法主要靠栽种植物,依托植物自身生长,达到绿化的效果,而不需要太多的工程辅助措施,低矮的边坡可使用这项技术,坡前种植乔木遮挡,或者在坡底种植攀爬类植物都可以解决;对于比较高的边坡,单独采用该技术则效果不佳。垒砌阶梯复绿法适用于阶梯状边坡,对每个台阶及台阶之间的侧壁分别进行绿化处理;如果现有边坡呈阶梯状,或者是为了保证边坡稳定需要将边坡改造成阶梯状,可以考虑采用这种方法,并结合其它方法一同使用,但如果只是为了复绿而去将边坡改造成阶梯状,则将造成更大范围的破坏,本末倒置了。爆破燕窝复绿法是在岩壁上通过爆破手段形成一个个小坑,然后在坑内复绿;该方法可应用于高陡岩壁,但缺点是燕窝成型规格难以统一,爆破风险大,且植物养护难度很大。喷播复绿法是将植物种子和基质一同喷射在坡面的绿化方法,绿化速度快,成本低廉;缺点是不适宜用在太高太陡的坡面上,尤其是岩质坡面。景观再造复绿法[4]属于深层次的开发利用,一般配合规划建设需要,将废弃矿山开辟成公园、游乐园、野生动物栖息地、生态廊道、旅游度假区等。筑台复绿法是通过在坡面上分级搭建平台,在平台上覆土栽种植物;这种方法适合于坡度大、边坡高的岩壁。

2.2 当地已有生态修复经验

通过在三亚及周边区域考察,同类型的项目主要采用的是筑台复绿法,但可惜的是复绿的效果并不是很好。修复效果不好的原因主要有以下几个方面:一是筑建的平台结构不稳定,当某一级平台失稳脱落时,下面的平台在冲击下连续失稳,向多米诺骨牌效应一样,造成大面积破坏;二是缺乏灌溉,很多植物栽种后没有成活;三是平台之间间距太大,造成大面积裸露。

2.3 修复方法的选择

综合以上各类技术的分析和当地经验,结合本项目的特点和难度,认为分级筑台复绿最适合本项目,筑台结构采用钢筋混凝土V 型种植槽[5-6],同时解决灌溉及平台间距的问题,使绿化效果更有保证。

3 实施方案及效果

3.1 实施方案

3.1.1 边坡稳定分析

修复的对象首先应当确保是稳定的,不得存在地质灾害风险,甚至是诱发地质灾害[7]。边坡的稳定性可以通过专项勘察,结合极限平衡法、赤平投影法等进行综合分析[8],对于不稳定的边坡在修复工作实施前必须先行治理。根据地层岩性、坡度、岩层产状等因素,利用赤平投影法分析表明:1#采石场坑壁大部分区域及2#采石场整体稳定性满足要求;需要对1#采石场稳定性较差的区段进一步验算;将该不稳定区段原有坡度59.3°降为55.4°后,分天然工况(工况Ⅰ,考虑危岩体自重)、暴雨工况(工况Ⅱ,考虑危岩体自重+暴雨作用)进行验算分析,通过平面极限平衡法计算,工况Ⅰ的安全系数为1.414,工况Ⅱ的安全系数为1.387,整体稳定性满足要求。

3.1.2 边坡治理工程布置

刷方清危工程。根据稳定分析的结果,1#采石场局部不稳定地段进行刷方处理,坡度由59.3°降至55.4°;对其它区域坡面上有威胁施工安全的浮土及浮石予以清除,保持原始坡率,不做大量土石方开挖;对于欠稳定危岩体,进行爆破清除,为后续绿化工程创造有利条件。

主动防护网工程。为防止清危后的坡面有松动岩石剥落崩塌,需要设置主动防护网,同时充分发挥其开放性特点,为后续绿化工程提供攀附基础。主动防护网按4.5×4.5m~4.5×5.5m 正方形布置,通过锚杆和支撑绳对各网块施加预张力,使各网块在坡面上张紧后对坡面危岩落石施以一定的预紧压力,阻止危岩落石。横向、竖向支撑绳φ16mm,网块为双层结构,内层S0/2.2/50 格栅网,外层D0/08/300 钢绳网,网块通过φ8mm缝合绳缝合。

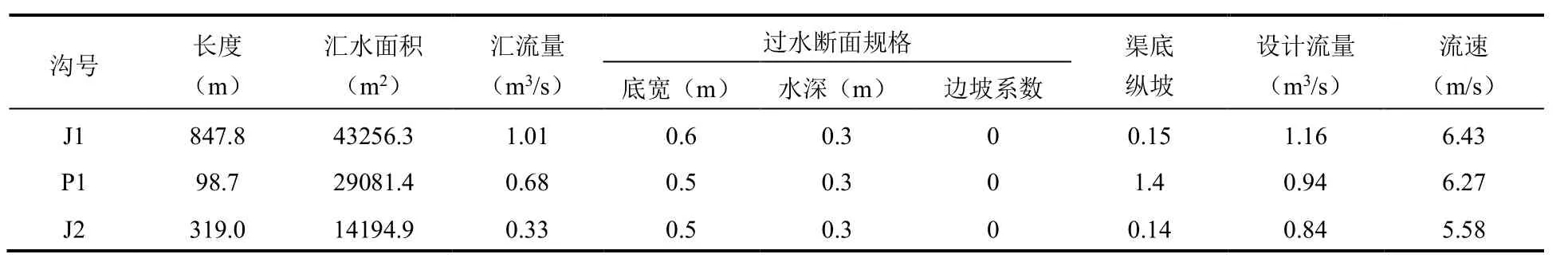

截排水沟工程。依地势在开挖坡顶线后缘设置截水沟,坡面冲沟处设置排水沟,最大限度地将大气降水和地表水引出边坡以外,减少雨水入渗;根据当地的水文气象条件,设计以50 年一遇最大暴雨强度120mm/h 为标准,水沟超高不低于0.2m;根据降雨强度及汇水面积等因素综合考虑计算,设计截排水沟的具体情况如表2。

表2 截排水沟流量计算结果表 Table 2 Calculation result table of intercepting -drainage ditch flow

监测工程。为监测两处山体岩质边坡的水平位移和垂直位移及速率变化,做好施工安全监测、防治效果监测,采用大地测量法对边坡体进行位移监测;依坡面形态布置一定数量的观测站和监测点,并按现行相关规范要求对治理工程进行监测[9-10]。

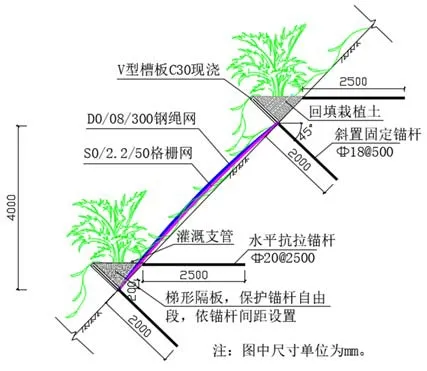

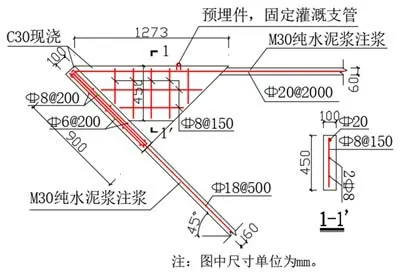

3.1.3 种植平台设计

种植平台的设计既要便于修筑,又要便于覆土,更要安全牢靠,且覆土的厚度要满足植物生长的需要[11]。本设计采用钢筋混凝土V 型槽(图3,图4)作为平台,截面尺寸100×900mm,通过两排锚杆将V 型槽固定于岩壁上;其中斜置固定锚杆钢筋直径18mm,间距500mm,锚固段长2000mm,孔径60mm,倾角45°,注浆浆体强度等级M30,外露段伸入槽板内;水平抗拉锚杆钢筋直径20mm,间距2000mm,锚固段长2500mm,孔径60mm,倾角水平,注浆浆体强度等级M30,外露段伸入槽板内,并在水平抗拉锚杆处设置现浇梯形隔板,厚100mm。槽内回填栽植土。V 型槽间隔20m 设置伸缩缝,缝宽20mm,缝中填塞沥青麻筋或其他有弹性的防水材料。

图3 V 型槽布置剖面图 Fig.3 Layout section of V-shape trough

图4 V 型结构配筋图 Fig.4 bar arrangement drawing of V-shape structure

伸入岩壁内的两排锚杆是V 型槽的固定结构措施,非常重要,必须保证其牢固可靠;锚固段

要贯穿松动破碎的岩壁进入完整的岩体内,其长度在扣除松动破碎岩块厚度后须满足现行《建筑边坡工程技术规范》中锚杆的设计长度要求[12]。此处要强调水平抗拉锚杆的重要性,前文所述三亚已有同类项目平台筑建不稳定,就在于没有设置水平抗拉锚杆,造成V 型槽外翻倾覆。相邻两级V 型槽的净距要控制好,相邻两排V 型槽为4m,是根据选种的植物类型及生长周期以及工程造价等方面综合考虑的,能达到较快的绿化效果,节省成本且不至于出现大面积裸露。

3.1.4 原有分级平台利用

边坡侧壁上原有的平台要充分利用,这些已有的平台比修筑V 型槽要省时省力省造价,又安全牢靠,前文在分析修复技术时提到的垒砌阶梯复绿法,可以在此得到具体体现。本项目在平台外边缘处砌筑砖墙作挡土之用,砖墙内侧回填种植土,为植物提供土壤环境。砖墙厚240mm,高400mm,砖墙下用C15 素混凝土打底100mm 厚作垫层(图5)。

图5 原有平台利用剖面图 Fig.5 Original platform utilizes profile

3.1.5 植物选种

根据项目所在地的地形地貌、气候、立地条件,生态修复力求增加山地的自然感和自然观赏性,兼顾绿化景观效果,增强绿地的色彩感,层次丰富,同时也要考虑生物多样性的要求;方案中绿化植物选择适应性强、耐旱的乡土植物进行乔灌草立体配置,常绿与落叶结合,浅根与深根搭配[13]。

V 型槽内,内侧栽植爬山虎、五爪金龙,发挥其向上攀附的特点[14],遮挡陡峭岩壁;中间栽植三角梅、软枝黄蝉,增强景观效果;外侧栽植油麻藤、常春藤,发挥其向下生长的特点,对V型槽起到遮挡作用;油麻藤、常春藤4 株/m,三角梅、软枝黄蝉1 株/m,爬山虎、五爪金龙4 株/m,香根草、百喜草5 株/m。山腰原有平台处,内侧栽植五爪金龙,中部栽植香根草,外侧栽植油麻藤,安全经济;常春藤列植于平台外边缘矮墙处,4 株/m;香根草均匀布置于平台上,36 株/m2;五爪金龙列植于平台内侧,4 株/m。坡角,沿坡脚线栽植小叶榕、木棉树和三角梅,遮挡岩壁,丰富绿化层次,同时缩小栽植株距,起到拦截落石的作用;坡底淤泥坑回填后栽植零星凤凰木作为点缀,突出色彩亮点,其余部分成片栽植成本低、繁衍效果快的香根草;小叶榕与木棉树间隔均匀布置,株距3m;三角梅布置于小叶榕与木棉树之间,株距2 株/3m;爬山虎临坡底线列植,4 株/m;坡底平台中部采用凤凰木+香根草,凤凰木零星点缀布置,香根草成片栽植,36 株/m2。

3.1.6 供水养护措施

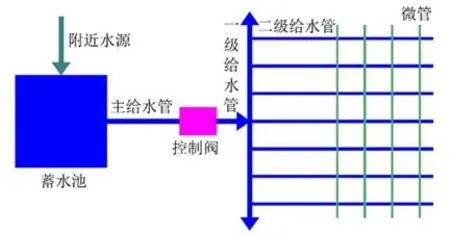

物质栽种后,供水养护很重要,尤其是在炎热的天气下,按时供水是植物存活的保障。由于绿化坡面较陡,V 型槽植物采用普通灌溉方法效果很难达到要求,故本工程对灌溉系统进行了专门设计。灌溉方式采取滴灌模式[15](图6),将自来水接入坡顶各区段蓄水池,再依次经过一级给水管、二级给水管和微管到达植物附近。因1#、2#山体边坡灌溉范围较大,故对其进行分区灌溉,沿边坡每300m 长度范围为一个灌溉单元。

图6 滴灌系统布置图 Fig.6 Lay-out diagram for dripping irrigation system

3.1.7 后期管护要点

浇水:养护期不小于两年,养护期中要注意浇水。防病虫害:种植完成后应定时、及时进行防虫、防菌处理。生根素处理:对于种植完成后的乔灌木,为了促进根系生长,必要时可在浇灌的水中加入0.2%的生根素,或用挂瓶滴灌营养素的方法,使植物根系尽早生长健全。防寒、防晒处理:在冬季,对于不耐寒的植物应采取防寒措施;对于大小一般的植株,可选用草绳从树基往上紧密缠绕树干到1.5~2m 高度处进行保暖;盛夏太阳曝晒厉害时,应对部分乔木采取防晒保护;对于大小一般的植株,可选用浸湿的草绳从树基往上密密缠绕树干到1.5~2m 的高度进行补水、保水。

3.2 修复后效果

该工程已于2019年6月通过了三亚市林业局组织的竣工验收,验收合格,以下是修复后的现场照片(图7,图8)。现场验收情况表明:采矿坑岩壁稳定,清危刷方成效显著;V 型槽结构稳定,未出现失稳垮塌或其他形式的破坏;V 型槽间距布置合理,没有出现大面积裸露;灌溉得力,水分充足,植物生长良好。

图7 1#采石场修复后场景 Fig.7 1#Quarry scene after the restoration

图8 2#采石场修复后场景 Fig.8 2#Quarry scene after the restoration

4 结论

修复技术的使用,必须建立在边坡稳定的基础上,这是基础条件。如果边坡不稳定,必须先行治理,然后再选用合适的绿化修复方式。本项目岩壁高陡,修复难度无疑巨大,采用V 型槽搭建绿化平台,可以有效地解决这个问题。V 型槽两排锚杆是保证结构稳定的必须措施,缺一不可,V 型槽的排距要根据修复区当地气候、选种的植物类型综合考虑,力求在节省造价的同时,做到尽快复绿的效果。植物选种不能为了绿化而绿化,要统筹兼顾,满足生物多样性的要求。本工艺适用于高陡且岩质坚硬完整的边坡。

对于高陡的岩质边坡,常规的修复技术很难做到绿化修复,该项目的成功实施,消除了采矿留下的生态伤疤,提升了生态环境质量,也为其它同类型项目提供了经验。高难度必然带来高成本,如果在矿业开采过程中甚至前期规划时就考虑了后期生态修复的需求,做到合理规划,有序开采,那么后期的生态修复会更容易,投入的经费也会更低。