内蒙古温都尔庙群铁矿带构造解析①

2022-04-21谢朝永刘兰菊

谢朝永 刘兰菊

1 河南省金属矿产成矿地质过程与资源利用重点实验室,河南 郑州 450001

2 河南省地质调查院,河南 郑州 450001

3 新密市供水节水技术服务中心,河南 新密 452370

温都尔庙群铁矿为蒙中地区富铁矿基地[1]。含矿层位东西横向延伸约400km,空间展布上分南带和北带,二者相距约60km,横向出露不连续,两带之间被新生界所覆盖。

温都尔庙群发育在华北板块北缘,处于华北与西伯利亚两大板块接合区域,断裂及褶皱构造及其复杂。由于处于特殊的大地构造位置,温都尔庙群一直是业界研究热点,上世纪中叶始,研究成果不断推陈出新。但是,由于中、新生界覆盖严重,露头出露有限,以往研究大多为点上成果,对于南北铁矿带之间的联系缺乏调查研究,二者是否为同一层位疑问颇多,形成南带和北带分立的动力背景不明,是推覆还是褶皱至今没有定论。

2019 年自治区开展铁矿资源大整合,对温都尔庙群两条铁矿带展开了调查。在考察过程中,本人利用构造解析方法,对含铁层位及铁矿体构造形态进行了恢复,追踪及恢复温都尔庙群变质岩系铁矿层构造形态,对指导矿产预测、矿床勘探和矿床开采都具有很大的现实意义。

1 地质背景

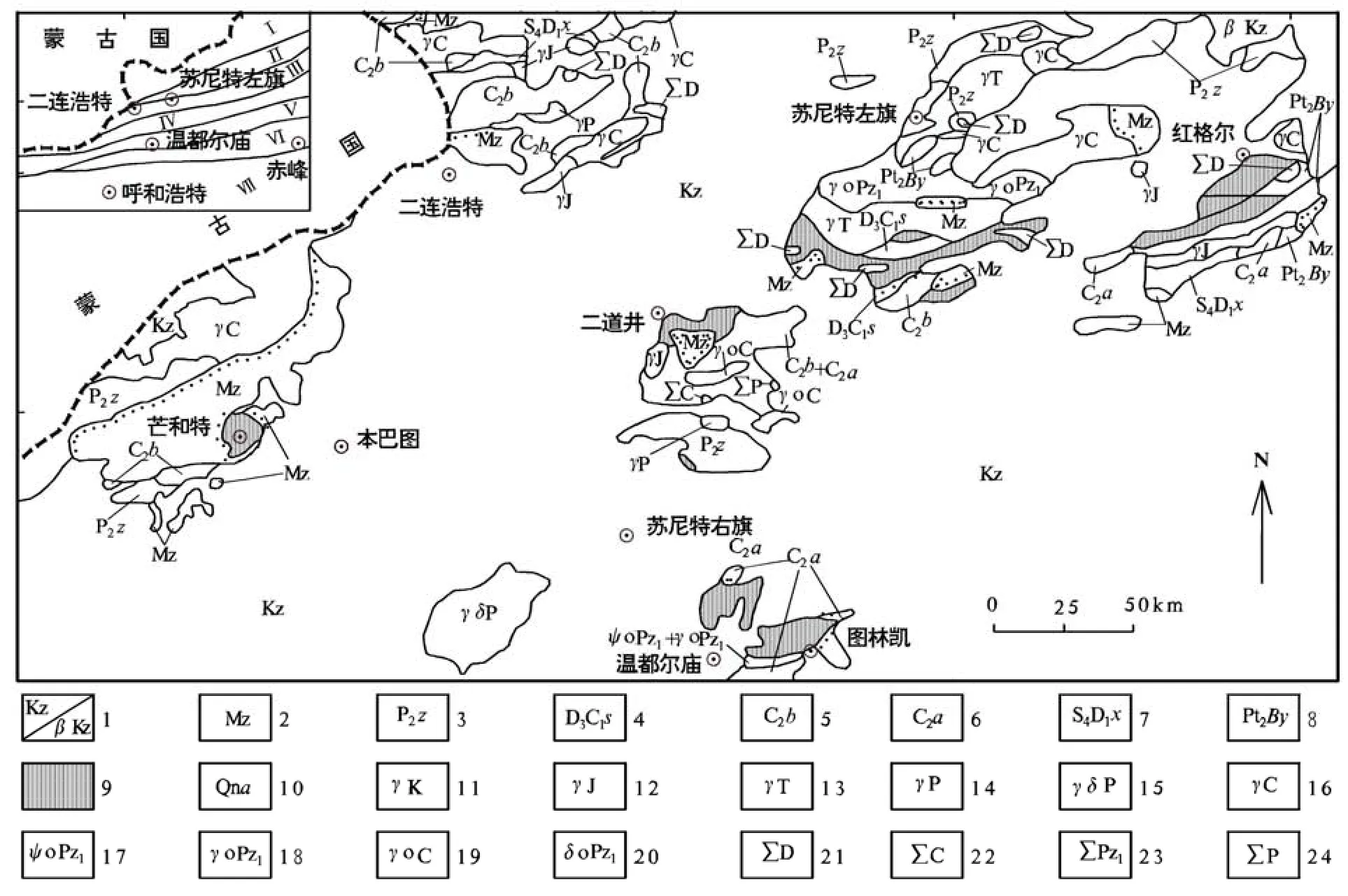

温都尔庙群总体呈北东向断续展布于内蒙古苏尼特右旗及苏尼特左旗地区,分布于芒和特-二道井-红格尔一线的温都尔庙群谓之北带,分布于温都尔庙-哈日哈达一线的温都尔庙群谓之南带。温都尔庙群大面积被中-新生界覆盖,并受晚古生代-中生代岩浆强烈侵蚀(图1)。

图1 温都尔庙群分布图[2-3] Fig.1 Distribution map of Wenduermiao Group

铁矿层赋存于温都尔庙群浅变质岩系中,属于沉积变质型铁矿,原始铁矿层为被动大陆边缘裂谷喷发-沉积产物,成矿时代为元古代[4]。温都尔庙群铁矿层遭受了多期褶皱和变质作用,但大量原始沉积构造、火山喷出构造及部分原岩结构仍有保留。其下部为含铁石英岩、变质基性火山岩与绢云石英片岩,上部为各类绢云石英片岩、石英岩,局部夹碳酸盐。火山岩与陆源碎屑交互沉积,并与含铁石英岩一起形成同步褶皱,三者属于同一个喷发-沉积时期的产物。

其中变石英砂岩成熟度很高,石英片岩中含较多云母及绿泥石,石英岩结构致密均匀,钙质成分或形成大理岩或呈胶结物存在于石英片岩和石英岩中,水平层理普遍发育。反映当时沉积环境为封闭盆地,水深不大,物源补偿欠佳,水动力也较弱,泥质含量很高,火山活动也很活跃[5]。

基性火山岩保留部分原岩结构、构造,有些岩石受挤压形成绿泥片岩,化学分析表明属于拉斑系列板内玄武岩范畴,为火山岩型被动陆缘,总体属于稳定大陆沉积面貌[6]。与区域上陆内裂谷和陆缘裂谷渣尔泰群、白云鄂博群共同组成绵延2000 多千米的华北板块北缘被动陆缘体系。

前人获得的温都尔庙群年龄数据,大致集中于两个阶段,成岩年龄大致为1511~807Ma[7-10];结合侵入其中的石英闪长岩U-Pb 665Ma 年龄,推断峰期变质年龄介于624~665Ma[11,5],此时华北板块北缘由火山岩型被动陆缘转为早古生代活动陆缘演化,硬柱石和蓝闪石高压相系的出现即是该事件的标志[12-13],峰期特征变质矿物组合为Chl(绿泥石)+Ep(绿帘石)+Ab(钠长石)+Zo(黝帘石)+Act(阳起石)+Q(石英)+Cc(方解石),变质程度达绿片岩相。

2 矿床特征

温都尔庙群内普遍发育3~8 层铁矿,矿体赋存于赤(磁)铁石英岩夹石英岩、绢云母片岩、绿泥片岩、千枚岩和千枚状板岩等岩石中。厚度数十厘米至数米不等,铁矿层多为层状、似层状,少量为薄层状、透镜状、囊状。南带北带的铁矿床具有很好对比性,总体特征大同小异,下面以小敖包铁矿为典型矿床叙述如下。

2.1 矿体特征

小敖包铁矿位于苏尼特右旗朱日和镇西北约5km 处,共有3 条具工业价值的矿体,呈层状、似层状和透镜状平行展布,矿体产状与地层产状一致,层控特征明显,矿体形态受褶皱严格控制,形成南、北两翼不对称倒转背斜形态,在平面上呈不对称“W”形,在剖面呈“N”和“M”形。矿体北翼走向135°,南西倾,一般倾角35°~60°,矿体转弯部位走向渐变为165°,倾角渐变为73°,矿体向北东倾,矿体南翼走向105°,南西倾,倾角45°,矿体转弯部位走向渐变为48°,倾角渐变为73°,矿体向北东倾。在褶皱转弯部位矿体产状变陡,厚度加大。

矿体的平均厚度1.42~7.22m。矿体控制长度130~1382m,控制最大斜深175.51m。

2.2 矿石特征

TFe 品位24.21%~51.56%,多在30.00%~48.40%之间,平均品位36.41%。金属矿物主要有赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿、黄铁矿及黄铜矿。含有S、P 有害组分。自然类型为条纹-条带状绢云母石英片岩型磁铁矿—假象赤铁矿混合型矿石。工业类型属需选铁矿石,mFe/TFe 为37.32%,属弱磁性铁矿石。

2.3 变形期次与控矿

温都尔庙群褶皱可分为3 期,最晚的一期褶皱,轴面平直陡立,形态宽缓,走向340°~360°;第二期褶皱轴面总体南倾,为连续的弧形弯曲形态,走向上在北西、北北西-近东西、北东、北北东之间波动,明显受到了第三期褶皱叠加影响;最早的一期褶皱轴面产状多变,并遭受了第二期褶皱叠加改造。以世代顺序叙述各期褶皱如下:

(1)第一期褶皱

仅为露头尺度,形态紧密,转折端尖锐,S1彻底置换S0,原始层理与第一期褶皱翼部产状被强制协调一致,两翼基本平行展布。局部可见20°~30°的翼夹角,属于紧闭同斜褶皱,转折端部位往往形成不规则“A”型加厚,硅质和铁质发生了翼部向轴部迁移现象,形成一些比翼部岩层厚得多的岩柱、矿柱、石英棒等构造,展现出强烈挤压特点。

该期褶皱表现出明显塑性流动,普遍发育矿物定向、岩层变薄、拉断、布丁化、透镜化等现象,重熔析出的细密浅色长英质条带也随同褶曲,反映出强烈逆掩应力机制背景,应力总体指示来自南北地体挤压。

其中,S0 为原始沉积形成的不同成分层分界面,S1 是由绢云母、绿泥石等片状矿物以及基性岩中被压扁的气孔或气孔充填物形成的面状定向构造。

(2)第二期褶皱

使第一期已经发生褶皱的岩(矿)层再次褶皱,以第一期褶皱形成的面理S1 为参考界面进行识别,形成占绝对优势新生S2 面理。第二期褶皱为不对称同斜褶皱,两翼产状南倾,夹角不一,翼部尚有波高数十厘米至数米的小型从属拖拽褶皱,小褶皱轴部往往发育浅色硅质聚集生长形成的铅笔构造,反映逆掩机制应力背景,指示应力来自南北地体挤压缩减。

第二期褶皱严格控制矿体形态,局部将矿体改造成囊状、柱状、钩状厚大富矿体。

(3)第三期褶皱

表现在宏观上的宽缓波动,以第二期褶皱轴面(S2)为参考面,表现水平方向上东西方向褶皱缩减,两翼夹角为40°~150°,轴面产状一般陡立,走向340°~360°,波幅最大可达十几千米。第三期褶皱发育一组密集的滑劈理(S3),相伴产生第三期线理(L3)。第三期褶皱以后地壳基本稳定,构造轮廓没有明显改变。

3 构造解析与恢复

第一期褶皱属于露头尺度,已无从恢复,第三期属于滨太平洋构造域,影响相对较弱,第二期规模达填图尺度,轴面劈理极为发育,从属拖拽小褶皱也较多,易于追踪,本文构造恢复建立在第二期褶皱基础之上。

3.1 北带构造解析

温都尔庙群含铁变质岩系北带又分为东西两部分[6],东部为苏尼特左旗的红格尔、哈拉干、二道井和芒和特等地,西部为乌拉特中旗以北中蒙边境地区,新生界大面积覆盖,虽出露不连续,仍显示出构造一致性特点。

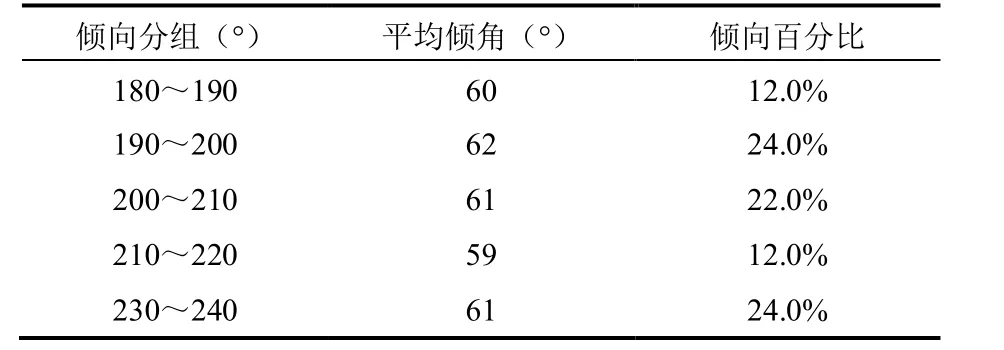

在北带的东部二道井、红格尔、哈拉干均表现出明显的2 期变形(一期二期)。各地总体片理产状为南西倾,倾角大小不等(表1),包络面倾角56°~65°,轴面劈理产状为南西倾,总体倾角49°~55°,轴面劈理普遍小于片理(包络面),显示为倒转层序。从属褶曲表现为露头尺度,形态为“Z”形,产状不一,总体拖拽痕迹指示背斜转折端更靠北部。

表1 北带片理包络面分组统计一览表 Table 1 Statistical List of schistositis and enveloping surfaces grouping in the north belt

3.2 南带构造解析

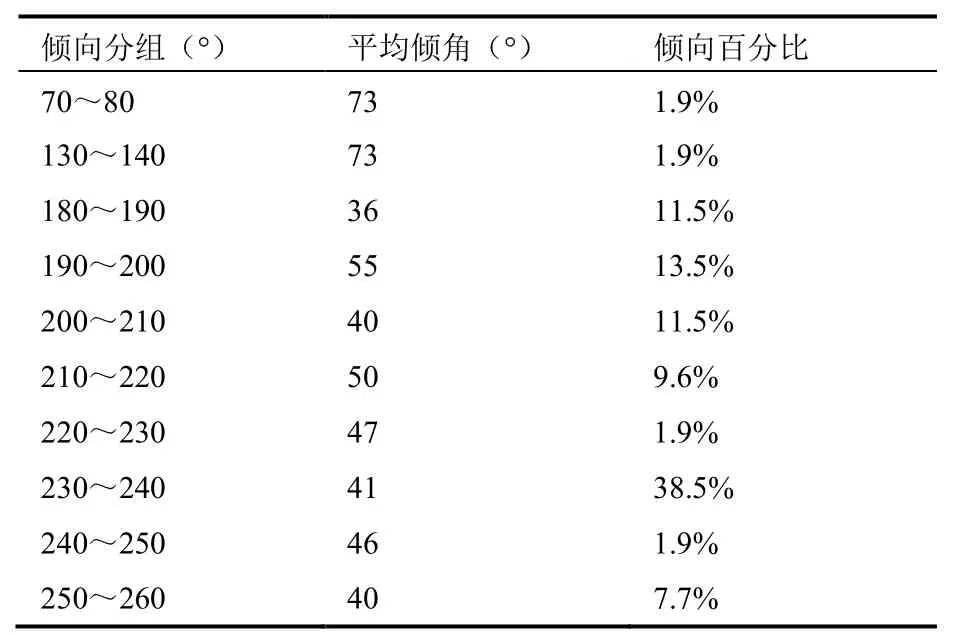

温都尔庙群含铁变质岩系南带位于苏尼特右旗温都尔庙、图林凯、哈尔哈达等地,其新生界大面积覆盖,出露零星,明显表现出2 期变形(一期二期)。片理产状总体为南西倾向(表2),倾角普遍小于北带,其包络面倾角一般36°~45°;轴面劈理产状为南西倾,一般49°~55°,而且轴面劈理普遍大于片理(包络面),显示为正常层序。露头尺度的从属褶曲形态为“S”形,产状不一,总体拖拽痕迹指示背斜转折端在北部。

表2 南带片理包络面分组统计一览表 Table 2 Statistical List of schistositis and enveloping surfaces grouping in the south belt

3.3 构造形态恢复

南带和北带普遍密集发育大致平行轴面的滑劈理,产状接近,属于调查区最大剪切应力面,其与片理包络面之间以大小不一的夹角相交,总体形态恢复为一产状向南缓倾同斜歪斜褶皱(图2),褶皱转折端位于北带北侧附近,北带为背斜北翼,表现为倒转层序,南带为背斜南翼,表现为正常层序,核部已遭受剥蚀完全缺失。

图2 温都尔庙群构造形态恢复 Fig.2 Restoration of the structure of the Wenduermiao group

翼部发育较多的从属小褶皱,受力拖拽痕迹明显,其轴面与片理形成大小不等夹角斜交,指示北带应力为右行运移,南翼应力为左行运移,调查区总体应力源自南北挤压,自南向北逆掩推覆形成轴面南倾的斜歪型地背斜。

4 结论

通过构造解析方法,还原了褶皱控矿过程,认识到褶皱作用造成了铁矿在宏观上呈双带重复出现的控矿规律,从构造学角度识别出温都尔庙群含铁变质岩系南北两个铁矿带实为同一层位,分属于同斜地背斜的南北两翼,为同层褶皱现象。根据收集的信息解析诠释了二者之间的空间联系。由于其核部已经抬升剥蚀殆尽,从而形成了南带北带并存的现状。本次对温都尔庙群南北铁矿带之间空间关系的研究尽管是轮廓性的,却也初见条理,有待今后工作中进一步收集资料补充完善。

致 谢 在成文过程中,内蒙古天宝力矿业公司给予了大力支持,审稿专家为本文提出了有益建议和改进,在此一并致谢。