历史中考“中华民族的抗日战争”专题复习双向细目表的编制

2022-04-21福建省厦门集美中学附属滨水学校蒋皎舸

福建省厦门集美中学附属滨水学校 蒋皎舸

在初中历史的中考复习课中,教师如何利用有限的课时,组织学生高效地完成复习任务,使不同层次的学生都能提升历史学科素养,取得更好的成绩,是教师需要解决的难题。笔者经过研究和实践,认为编制“双向细目表”可以有效帮助教师弄清中考历史试卷在“考什么”和“怎么考”。本文选取中国历史八年级上册中“中华民族的抗日战争”这一单元,探讨编制历史中考复习双向细目表的方法。

一、拆分知识点,编制双向细目表纵轴

编制双向细目表,首先要确定双向细目表的“纵轴”,即知识点。知识点如何确定呢?最根本的依据应该是现行的《义务教育历史课程标准(2011年版)》(以下简称《课程标准》)。“中华民族的抗日战争”这一单元的知识点在《课程标准》中的要求是以时间为线索罗列重大的历史事件、历史问题。但这样的表述在指导复习教学中是不合适的,《课程标准》的要求过于笼统,无法有针对性地开展复习教学。历史中考复习要求教师在有限的课时中做到科学规划,精准落实,所以必须依托历史教材,具体核实学生需要掌握的知识点,再进一步拆分,作为“纵向”的第二层次。

例如,“九一八事变”相关的知识点就可以拆分为时间、地点、过程等史实和历史意义这两项具体内容。采用这样的方法,可以将“中华民族的抗日战争”这一单元的中考知识点逐个进行拆分,形成双向细目表的纵向维度。

二、细化能力要求,编制双向细目表横轴

双向细目表的横向坐标是历史中考考察的能力要求。《福建省初中学科教学与考试指导意见》(以下简称《考试说明》)指出,历史学科考试目标以知识为基础,以能力为重点,以历史学科核心素养为导向。知识能力由低到高,较高层次的目标要求包含了较低层次的目标要求。

《考试说明》对历史学科的八大能力目标要求具体如下:(1)再认重要的历史概念、重要的历史史实;(2)知道简单的历史发展过程、历史发展基本线索和阶段特征;(3)掌握多史料呈现方式,阅读理解材料,获取有效信息;(4)对历史知识进行初步的概括、归纳和比较,知道历史现象之间的联系;(5)运用所学知识或材料对历史问题进行简单的辨析、说明和论述;(6)初步运用史论结合的方式分析问题、解决问题;(7)初步运用唯物史观评价历史人物、历史事件;(8)初步具有历史学习的思维能力,掌握历史学习的方法。其中,前两项属于识记层次,第3至第5项属于理解层次,第6至第8项属于运用层次。

在教学实践中,无论是三大层次还是八大目标,它们所涵盖的能力要求都比较复杂,表述方式也较烦琐,如果直接套用,还是不够明确,且使用也不够方便。所以,笔者选择将横向维度定为“识记”“理解”“运用”三大层次,而在这三大层次之下,结合教学实践,以八大能力目标为基础再进行细分,尽量简化文字表述。

例如,“识记”细分为“再现”“再认”“知道过程、线索、特征”,将原第1项目标中的“历史概念”“历史史实”等表述省去,因为这些内容在纵向的具体知识点中已有体现,因此,横轴中省去这些内容并不影响意思的表达。经过细致的分解凝练,可以制定出双向细目表的横向维度,如表1所示。

表1 历史中考“中华民族的抗日战争”专题复习双向细目表横坐标(考查目标)

三、精准定位,明确考点要求

横轴纵轴制定完成后,就要依据《课程标准》中对课程的表述,明确各知识点要求达到的具体能力层次,从而精准定位考点。这一步其实是编制工作的重点,也是难点。因为在之前的步骤中,已经将知识点和能力要求做了细化,而《课程标准》不能如此细致地完全指明考点的定位。因此,教师需要结合试题分析和命题的经验完成定位。

以2017年某省历史中考的一道选择题为例,题干给出了1937年冼星海家书中的一句话:“六年前的三千万流民的印象,当我还没有忘记的时候,如今又遭到更大的浩劫。”提问“六年前的三千万流民”产生的起因是什么,要求从“甲午中日战争”“九一八事变”“七七事变”“南京大屠杀”四个选项中选择。从题干中,可以抓住相关信息“1937”“六年前”,也就是说,事件的起因发生在1931年,结合时间、结果,就可以判断这一历史事件是“九一八事变”。

又如2018年某省历史中考的一道选择题,题干给出了一段电文:“此次台儿庄之捷,幸赖我前方将士之不怕牺牲,后方同胞之共同奋斗,乃获此初步之胜利。”提问这一则材料说明台儿庄大捷的原因是什么,要求从“全民族团结抗战”“国民党军队英勇抗战”“共产党领导人民抗战”“华侨华人支援抗战”这几个选项中选择。这一题首先要抓住“台儿庄”这一地名和“台儿庄大捷”这一历史事件名称,判断这是抗日战争中的一场战役。然后,学生可以从四个选项中判断大捷的原因,实际上考察的是中华民族抗日战争胜利的原因,以及学生阅读理解史料的能力。从电文中可以归纳出“前方、后方共同奋斗”,即“团结抗战”这一主旨,体现了对“中华民族抗日战争胜利的原因”和“全民族抗战的意义”在“阅读、获取信息”“概括、归纳”这两个层面上的要求。

再如2019年某省历史中考的材料论述题,题目给出的材料是1931到1945年的部分“中外历史大事记”,内容包括1931年九一八事变、1937年卢沟桥事变、1942年《联合国家宣言》发表、1944年诺曼底登陆、1945年日寇投降等。学生需要具体分析材料和试题,回答相关问题。其中,第一问“指出中国抗日战争长达多少年”,就需要学生从表格中再认九一八事变爆发的时间,需要学生明确九一八事变是抗日战争的开始,而日本正式签署投降书则是抗日战争的结束,即1945年是抗日战争胜利的时间。第二问要求学生提炼观点,需要学生再认卢沟桥事变、九一八事变这些史实,链接抗日战争的相关知识点,在此基础上理解并得出结论:“中华民族的抗日战争为世界反法西斯战争的胜利做出了重要贡献。”然后进一步要求学生能够综合应用自己的历史学知识和方法论述这一观点。此时,学生就需要举例“百团大战”“台儿庄战役”等史实,并说清它们在抗日战争历史进程中所处的地位,说明中华民族在抗日战争中英勇顽强、不怕牺牲的精神等。

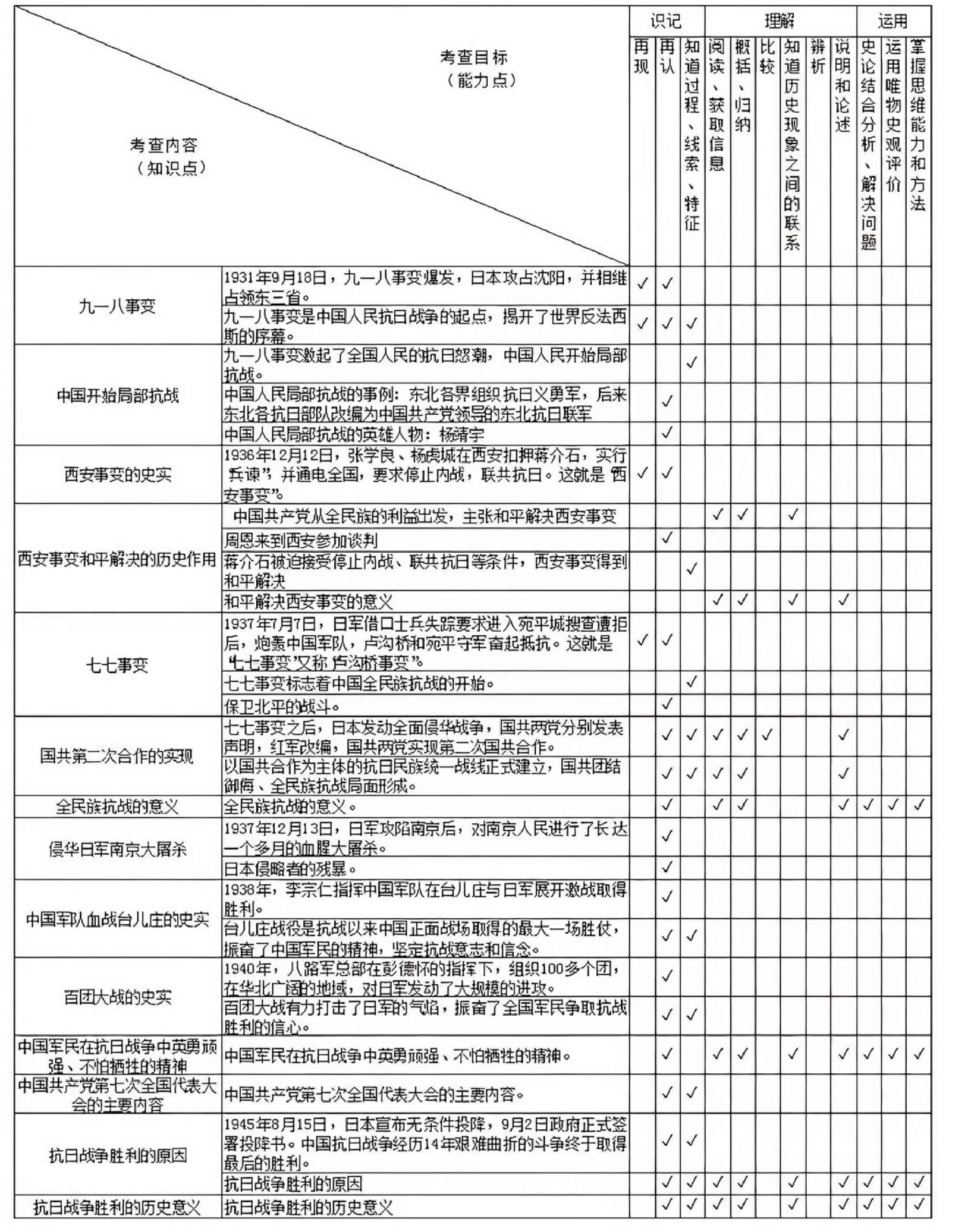

经过对《课程标准》和《考试说明》的分析,再结合对典型试题的细致考究,笔者在表格中记录了每一个知识点的能力考察要求,实现了对考点的精准定位,形成了双向细目表。具体标记见表2。

表2 历史中考“中华民族的抗日战争”专题复习双向细目表

编制双向细目表的探索过程,就是解读教材、试题、《课程标准》以及《考试说明》的过程。教师可以将编制好的双向细目表作为一种工具、一项依据,运用到复习课堂的教学目标制定、教学设计、习题编制等教学环节中。相信通过对双向细目表的编制,教师一定能更高效、更精准地完成“中华民族的抗日战争”这一单元的复习。而这一单元的尝试,也可以为进一步深化推广双向细目表在历史中考复习中的应用提供借鉴与参考。