前外侧与后外侧入路小切口髋关节置换术治疗创伤性股骨颈骨折的效果分析

2022-04-14刘子弘邢鸿基何祖权

刘子弘,邢鸿基,何祖权

(湘桥区中医医院骨外科 广东 潮州 512000)

创伤性股骨颈骨折属于骨科常见的一种疾病,主要发病群体是老年人,多数患者常合并股骨头缺血坏死及骨不连等[1]。在对疾病的治疗上,临床中多是采取髋关节置换术治疗,应用该方式的治疗效果满意,能有效避免患者术后长时间卧床,并且二次手术发生率也低,疗效满意[2]。传统行髋关节置换术的切口较大,出血量大且术后恢复慢,近年来随着微创理念的推广,针对创伤性股骨颈骨折目前也普及微创手术治疗的方式,小切口髋关节置换术也随之普及并得到广泛应用[3]。在具体行小切口髋关节置换术中,常用入路方式包括前外侧与后外侧,其中前外侧入路可充分显露髋臼,后外侧入路能更好处理股骨,各种入路方式均有其优缺点。本次选取150 例创伤性股骨颈骨折患者,比较2 种不同的切口入路方式对治疗创伤性股骨颈骨折的效果,现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2019 年1 月—2021 年2 月收治的150 例创伤性股骨颈骨折患者,根据切口入路方式不同分为前外侧组50 例和后外侧组100 例。前外侧组男29 例,女21 例,年龄53 ~84 岁,平均年龄(67.11±2.21)岁,Garden分型:Ⅲ型38 例,Ⅳ型12 例;体质量指数(BMI)为18 ~26 kg/m2,平均(22.15±1.06)kg/m2;损伤原因:交通事故27 例,高空坠落17 例,碰撞6 例。后外侧组男59 例,女41 例,年龄52 ~85 岁,平均年龄(66.98±2.18)岁,Garden 分型:Ⅲ型77 例,Ⅳ型23 例;体质量指数(BMI)为18 ~27 kg/m2,平均(22.21±1.08)kg/m2;损伤原因:交通事故53 例,高空坠落32 例,碰撞15 例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①均经外伤史、影像技术检查确诊新鲜股骨颈骨折,骨折Garden 分型为Ⅲ~Ⅳ型;②具备良好手术指征且临床资料完整;③自愿参加研究并且签署同意书。排除标准:①凝血功能障碍、急性感染及免疫系统疾病的患者;②合并肝肾功能不全及运动障碍的患者;③精神疾病及认知功能障碍的患者。

1.2 方法

两组患者在术前均进行心理疏导及健康宣教,让患者了解手术基本操作;术前予以科学饮食指导,使得生命体征稳定,保持良好的心理状态及身体状况,调节手术体征至满意程度;术前使用X 线与CT 进行系统检查,准备好手术物品及手术室环境。手术操作均是安排具备丰富经验的医师实施。

前外侧组:取患者健侧卧位,麻醉方式可选择连续硬膜外麻醉联合静脉全麻,借助支架对将骨盆固定在手术床,使得身体纵轴通过手术床保持垂直状态,借助软垫垫压并保护突起骨性部位。选择大粗隆尖部中心,自切口向臀中肌的方向、股骨轴线进行延伸,对阔筋膜张肌做切口与分离处理,阔肌膜张肌、臀中肌间隙位置进入其中,充分暴露患者股外侧肌、臀中肌,自大转子的近端前部将臀中肌肌腱分离,显露关节囊并且对髋关节做外旋,让关节囊前缘分离,便于充分显露股骨颈。沿着髋臼前缘将关节囊做切口处理,进一步显露股骨头、髋臼上缘、股骨颈,对股骨颈截骨的残端进行修整,置入适合髋臼以及股骨假体,之后予以关节假体置换,确定髋关节活动度、稳定性,术后置入引流管及闭合切口。

后外侧组:以髂骨后外部的外侧缘同骶棘肌交会点为骨盆的高点,选择后方2 cm 部位标记为第2 点。该店指向股骨大粗隆顶点中心方向,标记出大粗隆的最近点做出1 个斜行的切口,分离并且切开筋膜,分离臀大肌并且沿着臀大肌的肌纤维实施切开处理,显露梨状肌窝的同时外旋肌群,结扎旋股内动脉分支,将外旋肌群切断同时将关节囊切开,处理髋臼以及股骨端,取适合的髋臼、股骨假体,实现假体的置换,确定髋臼活动度与稳定性是否满意,在术区放置1 根引流管后可将切口关闭。

两组患者在术后均给予相同的处理,在术后3 ~5 d可应用抗生素抗感染处理;术后观察引流情况,保持引流管的通畅,在术后2 ~3 d 就可将引流管拔除;术后1 d 就可以指导患者进行功能恢复锻炼,使得患者逐步恢复肌肉功能,而术后1 周可拄拐行走,后续可逐渐进行负重训练。

1.3 观察指标

(1)疼痛程度。术前、术后2、4、12 周两组均应用视觉模拟评分法(VAS)评价患者疼痛程度,VAS 分值范围为0 ~10 分,0 分为无痛,10 分为剧痛。(2)髋关节功能。术后随访6 个月,术前、术后6、12、24 周均采用髋关节Harris 功能评分(HSS)评价患者髋关节功能,分值范围0 ~100 分,得分越高表明踝关节功能越好。(3)骨代谢指标。术前、术后1 周,均是采集患者空腹静脉血液4 mL,标本装入抗凝试管中,经3 000 r/min 的速度持续离心15 min 分离血清,采取酶联免疫吸附法检测血清Ⅰ型前胶原氨基前肽(Type i procollagen amino propeptide, PINP)、Ⅰ型前胶原羧基断肽(Carboxyl peptide of type i procollagen, PICP)、β 胶原降解产物(beta collagen degradation products,β-CTx)水平,酶联免疫吸附检测所用试剂盒购自北京北方生物技术研究所。(4)比较两组术后并发症发生情况。

1.4 统计学方法

使用SPSS 21.0 统计软件进行数据处理。计量资料以均数±标准差(± s)表示,两组间比较采用t检验;计数资料以例数、率(%)表示,两组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2.结果

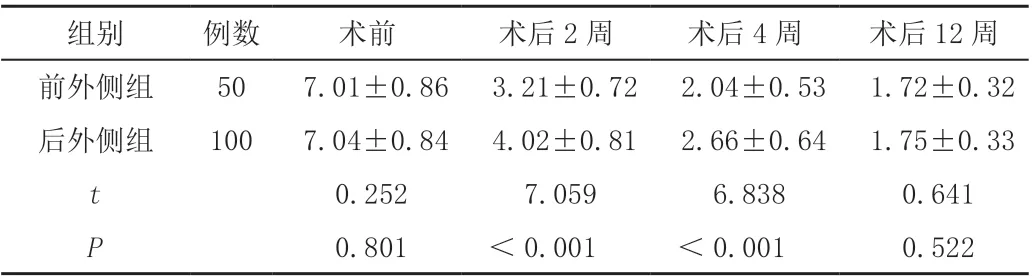

2.1 两组患者疼痛VAS 评分比较

两组患者术前与术后12 周的疼痛评分比较差异均无统计学意义(P>0.05),前外侧组术后2、4 周疼痛评分均低于后外侧组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组创伤性股骨颈骨折患者手术前后疼痛VAS评分比较( ± s,分)

表1 两组创伤性股骨颈骨折患者手术前后疼痛VAS评分比较( ± s,分)

组别 例数 术前 术后2 周 术后4 周 术后12 周前外侧组 50 7.01±0.86 3.21±0.72 2.04±0.53 1.72±0.32后外侧组 100 7.04±0.84 4.02±0.81 2.66±0.64 1.75±0.33 t 0.252 7.059 6.838 0.641 P 0.801 <0.001 <0.001 0.522

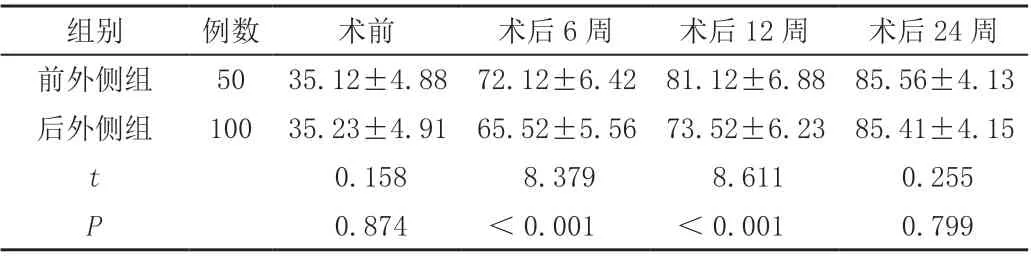

2.2 两组患者髋关节功能HSS 评分比较

两组术前与术后24 周的HSS 评分比较差异均无统计学意义(P>0.05),前外侧组术后6、12 周的HSS 评分均高于后外侧组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组创伤性股骨颈骨折患者手术前后髋关节功能HSS 评分比较( ± s,分)

表2 两组创伤性股骨颈骨折患者手术前后髋关节功能HSS 评分比较( ± s,分)

组别 例数 术前 术后6 周 术后12 周 术后24 周前外侧组 50 35.12±4.88 72.12±6.42 81.12±6.88 85.56±4.13后外侧组 100 35.23±4.91 65.52±5.56 73.52±6.23 85.41±4.15 t 0.158 8.379 8.611 0.255 P 0.874 <0.001 <0.001 0.799

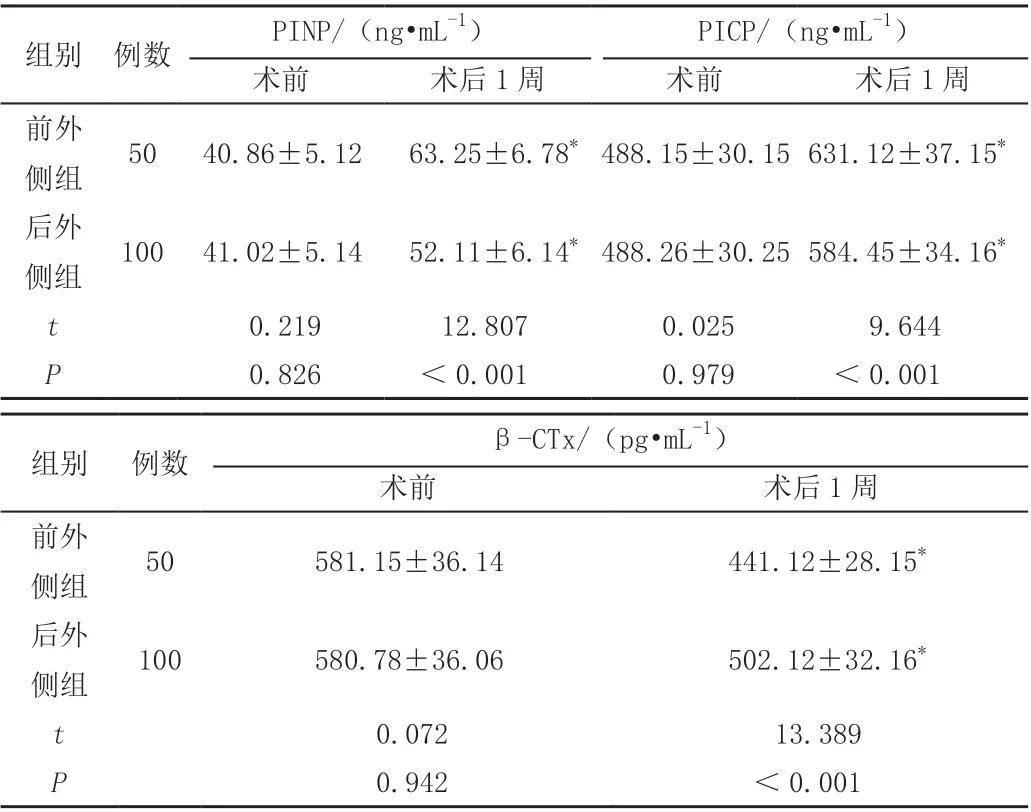

2.3 骨代谢指标

两组在术前时刻血清PINP、PICP、β-CTx 水平上对比差异无统计学意义(P>0.05);在术后1 周前外侧组血清PINP、PICP 显著高于后外侧组,在β-CTx 上显著低于后外侧组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组手术前后骨代谢指标水平变化比较( ± s)

表3 两组手术前后骨代谢指标水平变化比较( ± s)

注:*与本组术前比较,P <0.05。

组别 例数PINP/(ng•mL-1)PICP/(ng•mL-1)术前 术后1 周 术前 术后1 周前外侧组 50 40.86±5.12 63.25±6.78* 488.15±30.15 631.12±37.15*后外侧组 100 41.02±5.14 52.11±6.14* 488.26±30.25 584.45±34.16*t 0.219 12.807 0.025 9.644 P 0.826 <0.001 0.979 <0.001组别 例数β-CTx/(pg•mL-1)术前 术后1 周前外侧组 50 581.15±36.14 441.12±28.15*后外侧组 100 580.78±36.06 502.12±32.16*t 0.072 13.389 P 0.942 <0.001

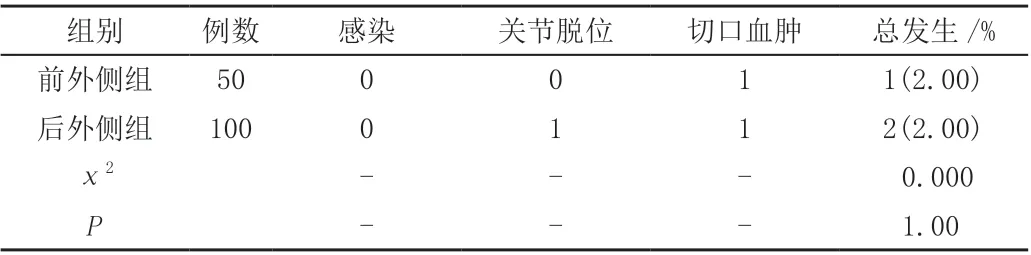

2.4 两组患者术后并发症发生情况比较

前外侧组术后并发症总发生率为2.00%,后外侧组术后并发症总发生率为2.00%,两组对比差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组患者术后并发症发生率比较(例)

3.讨论

小切口髋关节置换术是治疗股骨颈骨折的有效术式,该手术方式属于一种微创技术,在手术上通常是控制切口长度在10 cm,术中对肌群的损伤小并且术后髋关节稳定性佳,术后恢复迅速并且也可以明显改善患者预后[4-6]。而髋关节作为多轴性按揭,可完成旋转及外展等运动,然而股骨头深嵌髋臼内,肌肉、组织涉及多关节,使得手术入路选择存在一定争议[7-9]。前外侧与后外侧入路对髋臼的处理常见,前外侧入路方式因为肌肉组织少,分离臀中肌后常可显露髋臼;后外侧入路虽然处理髋臼上较为困难,但是仅仅需要在股骨颈下方置入抬升拉钩以分离股骨端,所以对股骨端处理比较方便,2 种优势均有其优缺点。

本文中,比较不同入路的小切口髋关节置换术对创伤性股骨颈骨折疼痛、髋关节功能的影响,结果显示术后2、4 周疼痛评分均是前外侧组更低,术后6、12 周的髋关节HSS 评分均是前外侧组更高,差异均有统计学意义(P<0.05),提示前外侧入路方式治疗创伤性股骨颈骨折的疼痛缓解效果及改善髋关节功能的效果更满意。分析原因,可能是采取后外侧入路因手术切口大及术中出血量多、软组织损伤多,使得疼痛更严重,而前外侧入路创伤更小,术后早期疼痛程度更轻[10-12]。且前外侧入路也因为早期疼痛比较轻并且恢复较快,使得患者在术后也可尽早的下床活动,这样可以避免患者长期卧床引起的骨折延迟愈合,并且经积极功能锻炼促进踝关节功能的提高[13]。

此外,本文结果显示术后1 周的骨代谢指标均较术前时刻改善,而前外侧组改善幅度较后外侧组变化更显著,提示前外侧手术对股骨颈骨折骨代谢的恢复效果满意。分析原因主要是PICP、PINP 均同成骨活动相关,可充分反映骨形成代谢情况;β-CTx 则是可反映破骨细胞的活性以及骨吸收速率,前外侧入路方式对改善骨代谢的效果满意,原因主要是前外侧入路术后恢复早,患者可尽早的活动,这样能避免长期卧床造成的骨愈合延迟情况,使得早期骨代谢情况改善[14-15]。本文结果还显示,在前外侧组与后外侧组术后相关并发症发生率上,组间对比差异无统计学意义(P>0.05),提示无论何种入路方式的小切口髋关节置换术,手术安全性均较高。

综上所述,对创伤性股骨颈骨折,应用前外侧入路方式可取得良好的手术效果,术后早期疼痛程度轻及促进髋关节功能的恢复,值得临床应用。