基于CO2稀释的旋流无焰燃烧理论判别方法

2022-04-12冯乐乐周思博董脉帆刘杰吴玉新

冯乐乐,周思博,董脉帆,刘杰,吴玉新

(1 中国矿业大学安全工程学院,江苏 徐州 221116;2 清华大学能源与动力工程系热科学与动力工程教育部重点实验室,北京 100084)

“碳达峰”和“碳中和”已成为我国国家战略,传统化石能源行业机遇与挑战并存。富氧燃烧是指利用再循环烟气与O混合,从而替代空气作为氧化剂的燃烧方式,此时尾部烟气中的CO可达95%以上,便于后续的分离和捕集。因此,富氧燃烧是一种具有广阔前景的化石燃料低碳利用技术。然而,由于CO的热容显著大于N,富氧燃烧下易出现着火时间长、火焰温度低、燃烧强度弱的问题。

无焰燃烧是一种新型的燃烧方式,特点是没有明显的火焰锋面,热流密度均匀,污染物原始排放低。实现无焰燃烧模式的方法包括提高氧化剂预热温度、减小氧浓度或提高射流速度等,根据不同的技术流派也被称为高温空气燃烧、分布式燃烧、温和与深度低氧稀释(MILD)燃烧等。利用无焰燃烧条件下射流卷吸强的特点,有助于解决富氧燃烧的着火延迟问题;利用无焰燃烧的分布式燃烧特点,可以在提高入口氧浓度的条件下控制峰值温度,保障受热面安全,同时实现燃烧室内平均温度的提升,有助于解决富氧燃烧反应强度低的问题。

已有学者研究了气体、液体、固体燃料的无焰燃烧特性。Huang 等在工业尺度炉膛上将天然气旋流燃烧器改造为高速射流型直流燃烧器,从而实现了无焰燃烧模式,并对比了预混式和非预混式无焰燃烧的温度分布和污染排放。Li 等在空气和富氧两种条件下利用自行设计的高速射流燃烧器实现了轻质油的无焰燃烧,并与采用旋流燃烧器的常规燃烧模式进行了详细对比。Zeng 等基于Hencken型伴流燃烧器,通过提高预热温度和降低氧浓度实现了O/N和O/CO气氛下的煤粉射流无焰燃烧。总的来看,文献报道的无焰燃烧大多仍以直流式为主,普遍存在火焰稳定性差、停留时间不足的问题,而这类问题有望通过旋流燃烧来解决。近年来,Gupta 教授团队在旋流燃烧器上通过不断降低氧浓度和当量比实现了甲烷等燃料的分布式燃烧,验证了旋流无焰燃烧的可行性。然而,目前旋流无焰燃烧仍然依赖于不断调整操作参数,而缺少一种理论工具来指导燃烧模式的设计和组织。

燃烧模式图谱是指导无焰燃烧设计的一种有效工具。学者们从无焰燃烧的本质出发,考虑温度、氧浓度、卷吸行为等对混合物温度和反应后温升的影响,结合基于达姆科勒数的时间尺度分析,提出了形式多样的无焰燃烧模式图谱。本文作者课题组曾在传统的温度判据基础上,引入基于着火时间和积分涡尺度的时间判据,首次提出了直流式煤粉无焰燃烧的理论图谱。然而,当前报道的无焰燃烧图谱中并未考虑入口旋流数对燃烧模式的影响,因此难以直接对旋流式无焰燃烧进行预测。此外,现有燃烧图谱大多针对空气燃烧条件,而基于CO稀释的无焰燃烧理论判别方法鲜有研究。

为此,本文以甲烷为例,建立考虑旋流入口条件和CO稀释的无焰燃烧理论判别方法,比较旋流和直流无焰燃烧的火焰稳定性,分析结构参数和操作参数对燃烧模式的影响,为旋流无焰燃烧的设计和组织给出建议。

1 研究方法

1.1 理论推导

对于气体无焰燃烧的数学定义,最为常见的是温度判据,如式(1)和式(2)。

温度判据1

温度判据2

式中,是反应前的混合物温度,K;是燃料着火温度,K;Δ是反应后温升,K。换言之,当氧化剂、燃料与卷吸烟气的混合物在反应前高于燃料着火点,同时反应后温升小于着火温度,即为无焰燃烧。

上述判据依赖于对反应前混合温度的计算,而这意味着无焰燃烧要求反应前进行充分混合,因此本文作者课题组在之前的工作中提出了如式(3)的时间判据,作为对温度判据的补充。

时间判据

式中,是混合时间尺度,s;是反应时间尺度,s。

当温度判据1不成立时,燃烧无法维持,即为无反应模式;当温度判据1成立,温度判据2不成立时,即为常规燃烧模式;当温度判据1、温度判据2均成立,而时间判据不成立时,仍然为常规燃烧模式;当温度判据1、温度判据2、时间判据同时成立时,才是无焰燃烧模式。

混合温度由燃料温度、氧化剂预热温度、卷吸烟气温度、燃空比和卷吸率决定,如式(4)。

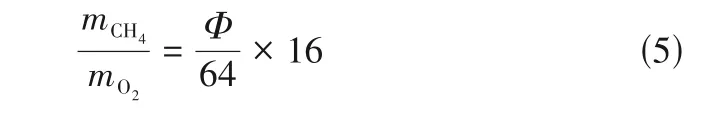

式中,是气体质量,kg;c是比热容,J/(kg·K),计算时需考虑温度对热容的影响,推荐采用Fluent软件数据库里的四次多项式分段函数来计算;下角标flue代表卷吸烟气。式(4)中CH与O的质量满足式(5)。

式中,是当量比。

式(4)中N与O的质量满足式(6)。

式中,是氧浓度,%。

式(4)中CO与O的质量满足式(7)。

式(4)中烟气质量(kg)满足式(8)。

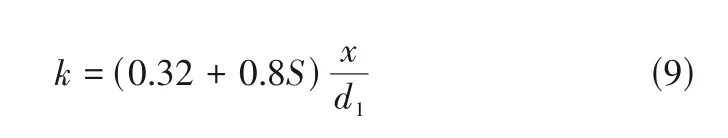

式中,是烟气卷吸率,对于旋流燃烧,采用式(9)估算。

式中,是旋流数;是轴向距离,m;是旋流燃烧器出口特征直径,m。

文献报道的甲烷着火温度大多在900~1100K之间,本文取甲烷着火温度为1000K。

Δ由燃料放热量决定,采用式(10)近似计算。

式中,是甲烷热值,J/kg;c是混合物比热容,J/(kg·K),根据各气体比热容采用加权平均近似。

混合时间尺度取Kolmogorov涡时间尺度(s),如式(11)。

式中,是黏度,Pa·s;是密度,kg/m;是湍动能耗散率,m/s。利用式(12)计算。

式中,是大涡尺度,m,近似取燃烧室横截面的特征直径;是湍动能,m/s,满足式(13)。

式中,是脉动速度,m/s,对于旋流燃烧器,按照出口轴向速度的20%来估算。

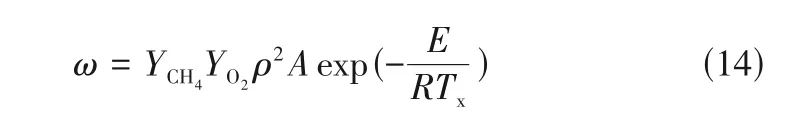

反应时间尺度与甲烷燃烧反应速率有关。甲烷燃烧的质量消耗速率记为[kg/(m·s)],用式(14)计算。

式中,是质量分数,%;是密度,kg/m;是指前因子;是活化能,kJ/mol;是通用气体常数;是反应温度,K。

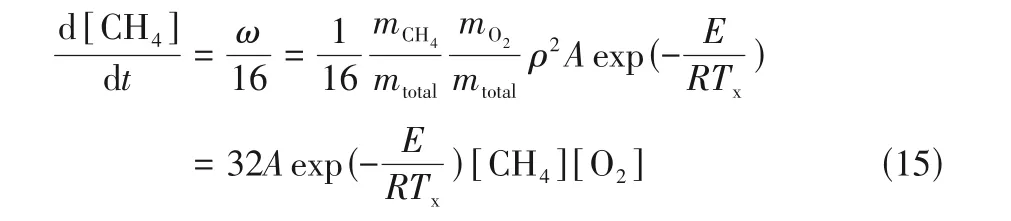

由式(9)可得式(15)。

式中,[CH]和[O]分别是CH和O的摩尔浓度,kmol/m。

令

则有式(17)。

由式(17)可得式(18)。

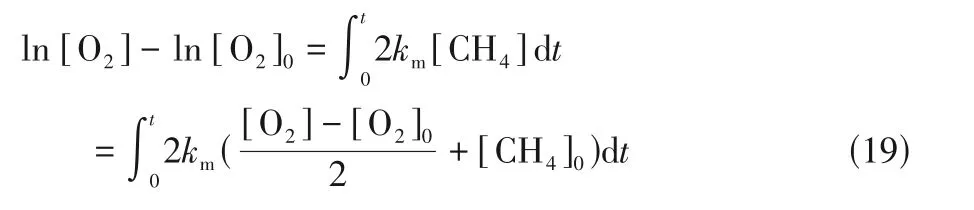

同理可得式(19)。

由式(18)和式(19)可得式(20)。

反应时间尺度对应[CH]/[CH]=1/e,则有式(21)。

至此,给出了、、Δ、、的计算方法,可据此预测不同工况下的旋流燃烧模式。

值得一提的是,模型建立过程中采用了一些假设,因此有一定的适用条件:第一,研究对象为简单的单级旋流喷口,不适用于多级旋流或中间直流、外围旋流等复杂喷口的情况;第二,计算时采用特征直径描述燃烧室横截面的大小,从而计算混合时间,因此不适用于长宽比特别大或特别小的情况;第三,所用旋流卷吸公式一般在旋流条件下比较可靠,在准直流条件下误差略大,因此文中关于准直流的计算仅作定性分析参考。

1.2 计算工况

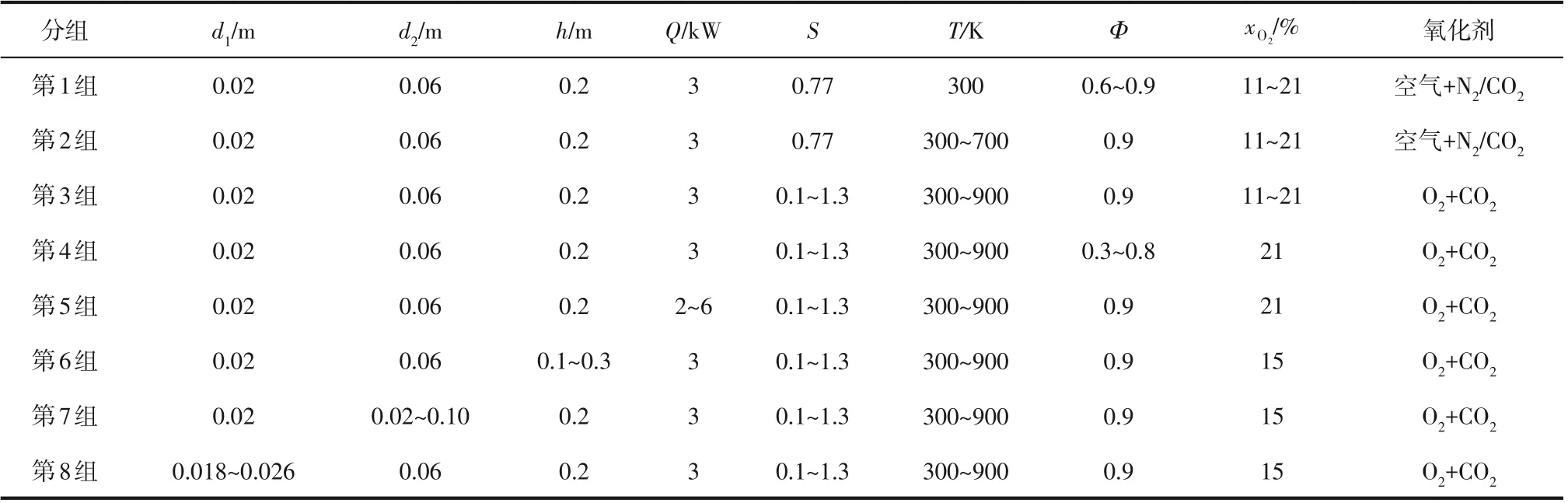

根据上述理论判别方法,对照Karyeyen等的旋流燃烧试验设置了计算参数并进行模型验证。然后基于验证的模型,考虑操作参数和结构参数对燃烧模式和火焰稳定性的影响,计算工况的参数设置见表1。

表1 计算工况所用参数

2 结果与讨论

2.1 模型验证

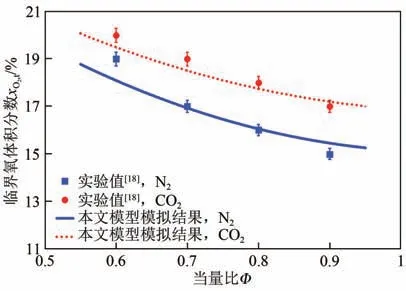

Karyeyen 等采用ICCD 相机研究了氧浓度、当量比、预热温度对旋流燃烧火焰形态的影响,发现随着氧浓度的降低,火焰变宽变高,呈现分布式燃烧特征,并给出了不同当量比和预热温度下实现分布式燃烧的临界氧浓度。采用本文提出的理论判别方法,对实现旋流无焰燃烧模式的临界氧浓度进行预测,并与Karyeyen 等的实验结果进行对比,结果如图1和图2所示。

图1 当量比对临界氧浓度的影响

图2 预热温度对临界氧浓度的影响

图1展现了N稀释和CO稀释两种条件下当量比对临界氧浓度的影响。本文模型预测的结果与文献实验结果吻合较好,最大相对误差小于5%。随着当量比的降低,实现旋流无焰燃烧的临界氧浓度升高。对于给定的当量比,CO稀释条件下的旋流无焰燃烧临界氧浓度比N稀释下的高。事实上,计算发现在Karyeyen等的实验工况范围内,温度判据1和2一直满足,因此影响旋流燃烧模式的关键在于时间判据。随着当量比的降低,氧化剂流量增大,入口速度和脉动速度均变大,混合时间变短;另一方面,假如氧浓度不变,稀释剂就要相应增多,导致反应温度降低,反应时间变长。要使反应时间跟混合时间保持一致,就需要提高氧浓度,因此临界氧浓度随着当量比的降低而升高。

图2呈现了预热温度对旋流无焰燃烧临界氧浓度的影响。本文模型预测的结果与文献实验结果吻合较好,最大相对误差小于8%。随着预热温度的升高,实现旋流无焰燃烧的临界氧浓度降低。对于给定的预热温度,CO稀释条件下的旋流无焰燃烧临界氧浓度比N稀释下的高。随着预热温度的升高,反应温度升高,反应时间趋于缩短;为使反应时间跟混合时间保持一致,需要降低氧浓度,因此临界氧浓度随着预热温度的升高而降低。图1 和图2中模型预测结果与实验值仍有一定误差,可能是由于本文采用的(包括目前报道的)旋流卷吸公式都是基于冷态射流得到的结果,在描述热态下射流卷吸行为时存在一定偏差。

2.2 操作参数对燃烧模式的影响

基于前文验证的旋流无焰燃烧理论判别方法,绘制了不同氧浓度下的燃烧模式图谱,如图3 所示。由图3(a)可知,当氧体积分数为21%时,基于温度判据1和时间判据描绘的两条线将图谱分为了3个区域。值得一提的是,下文所有工况在计算中均满足温度判据2,因此图谱中没有相应的分界线。图谱中温度判据1分界线的上部区域代表满足温度判据1,下部区域代表不满足温度判据1;时间判据分界线的上部区域代表不满足时间判据,下部区域代表满足时间判据。当旋流数较小、预热温度较低时,卷吸的高温烟气不足,混合物温度低于着火点,不满足温度判据1,燃烧无法维持,因此图3(a)中左下角的两个区域均为无反应模式。而右上角的区域虽然满足温度判据1,但由于卷吸量大、预热温度高,导致反应温度高、反应时间短,不满足时间判据,因此是常规燃烧模式。可见,在给定的参数设置下,当氧体积分数为21%时,无论怎么改变旋流入口条件和预热温度,均无法实现无焰燃烧。在图3(b)~(d)中,图谱分为了4 个区域。左下角的区域和左边中部的区域由于不满足温度判据1,成为无反应模式。右上角的区域满足温度判据1但不满足时间判据,是常规燃烧模式。右下角区域同时满足温度判据1和时间判据,处于无焰燃烧模式。随着氧体积分数从19%降低到15%,无焰燃烧区域显著变大。在图3(e)中,当氧体积分数为13%时图谱分为了3 个区域。左下角为无反应模式,右上角是常规燃烧模式,右下角区域同时满足温度判据1和时间判据,处于无焰燃烧模式。当氧浓度较低时,反应速率较低,反应时间较长,更容易满足时间判据。值得注意的是,即使氧体积分数为13%时,如果旋流数较小,温度判据1的边界与时间判据边界仍然较为接近。换言之,对于弱旋流或直流入口条件,即使实现了无焰燃烧,也会有熄火或转为常规燃烧的风险,这与文献报道的直流无焰燃烧火焰稳定性差相符。当氧体积分数为11%时,图3(f)中几乎看不到时间判据曲线,此时即使对于弱旋流入口条件,无焰燃烧的火焰稳定性仍然可以得到保障。换言之,相比于直流无焰燃烧,旋流无焰燃烧可以在较高的氧浓度下实现稳定燃烧。

图3 不同氧浓度下的燃烧模式图谱

不同当量比下的燃烧模式图谱如图4所示。随着当量比的减小,温度判据1 对应曲线位置不变,而时间判据曲线不断向上移动;相应地,从最开始无法实现无焰燃烧,到无焰燃烧区域逐渐变大,说明低当量比下更容易实现无焰燃烧。这是由于当量比减小时氧化剂流量增大,入口速度和脉动速度均变大,混合时间变短,更容易实现时间判据。此外,对于较小的旋流数而言,当量比越小,温度判据1和时间判据的分界线相距越远,意味着无焰燃烧的火焰稳定性较好。换言之,对于弱旋流或直流入口条件,建议在较低当量比下设计和组织无焰燃烧。

图4 不同当量比下的燃烧模式图谱

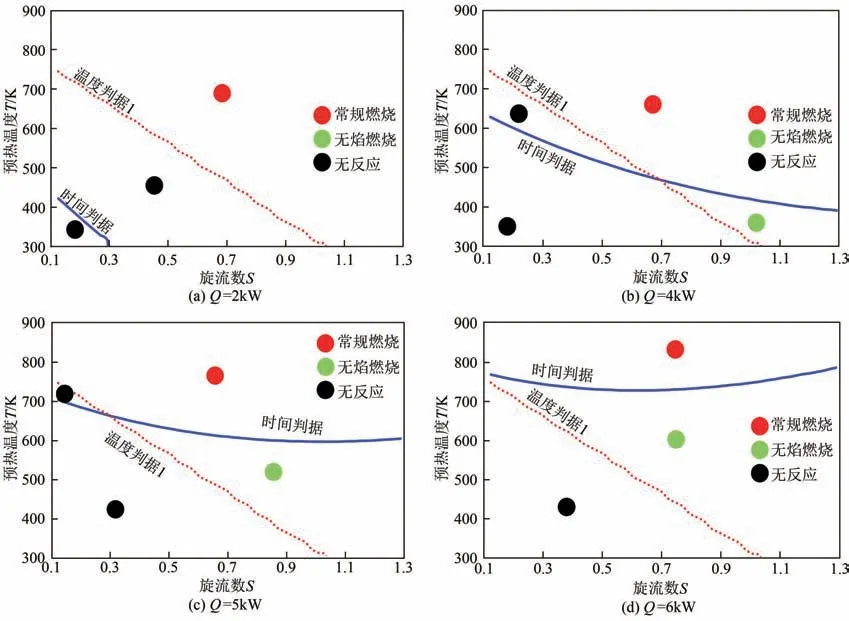

图5展示了燃料输入率对燃烧图谱的影响。由于燃料的热值一定,本文采用完全燃烧放热功率表征燃料流量。图5(a)中,图谱中3 个区域从左下到右上依次是无反应区、无反应区、常规燃烧区;图5(b)、(c)中,图谱分为4 个区域,其中无焰燃烧区域随燃料流量增大而增大;图5(d)中,图谱分为3个区域,且无焰燃烧区域变得更大。燃料流量对温度判据1影响不大,而对时间判据影响较大。在燃料流量增大时,由于当量比一定,氧化剂流量相应增大;而卷吸率只与旋流数相关,因此卷吸烟气量也等比例增大,混合温度保持不变,温度判据1不受影响。另一方面,随着燃料和氧化剂流量的增大,脉动速度增大,混合时间变短,更容易实现时间判据,因此燃烧图谱中无焰燃烧区域的面积变大。这解释了文献中为何常采用高速射流来实现直流式无焰燃烧。

图5 不同燃料输入率下的燃烧模式图谱

2.3 结构参数对燃烧模式的影响

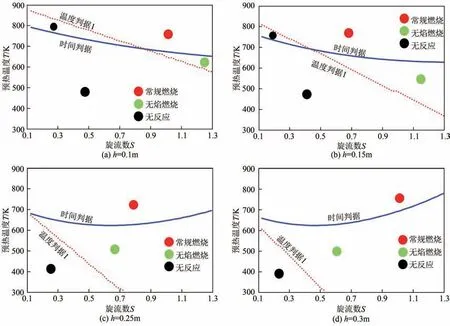

图6 展示了不同燃烧室高度对燃烧图谱的影响。在=0.1m和0.15m时,图谱分为4个区域,无焰燃烧区域较小,温度判据1的分界线与时间判据的分界线存在交叉;在=0.25m和0.3m时,图谱分为3个区域,无焰燃烧区域较大。当燃烧室高度增大时,平均卷吸率增大,混合温度升高,更容易满足温度判据1;同时反应时间缩短,更难满足时间判据;由于温度判据1分界线下移更快,有利于形成无焰燃烧。

燃烧室截面尺寸对燃烧图谱的影响如图7 所示。当截面直径为0.02m时,图谱中从左下角到右上角分别为无反应区、无焰燃烧区、常规燃烧区;当截面直径增大时,温度判据1曲线不动,时间判据曲线下移,逐渐形成交叉,无焰燃烧区域减小。随着截面直径增大,混合时间变长,更难满足时间判据,不利于实现无焰燃烧。结合图6 结果可知,较大、较小的狭长型燃烧室更容易实现无焰燃烧。

图6 不同燃烧室高度下的燃烧模式图谱

图7 不同燃烧室截面直径下的燃烧模式图谱

图8 展示了不同燃烧器出口直径下的燃烧图谱。随着的增大,无焰燃烧区域逐渐减小甚至消失。当增大时,卷吸率减小,混合温度降低,更难满足温度判据1;同时气流速度和脉动速度减小,混合时间变长,更难满足时间判据。

2.4 讨论

根据图3~图8,在某些特殊情况下,例如氧浓度较高、当量比较大、燃料流量较小、燃烧器出口较大时,会出现无法通过改变旋流数和预热温度实现无焰燃烧的情况。这是因为在这些参数组合下,如果满足温度判据1,就一定不满足时间判据,因此只要着火就一定处于常规燃烧模式。由于无焰燃烧的形成与否是众多参数的组合决定的,很难独立给出某一参数实现无焰燃烧的临界条件,但是可以参照本文的方法,对于初步设计的结构和操作参数计算相应的燃烧模式图谱,观察形成无焰燃烧所需的参数范围。

图8 不同燃烧器出口直径下的燃烧模式图谱

为了对比CO稀释和N稀释的旋流无焰燃烧,计算了几种典型气氛下的燃烧模式图谱,如图9所示。 相 比 于21%O+79%N气 氛, 在21%O+79%CO气氛下温度判据1 曲线略微向下移动,但变化不大;时间判据曲线向上移动,无焰燃烧区域变大,更加容易实现。虽然入口处N换为CO之后气体热容增大,但是卷吸的炉内高温烟气同样成了以CO为主的气体,因此混合温度变化不大,温度判据1曲线的移动并不明显。根据式(11),由于CO的运动黏度更小,则混合时间更短,更容易满足时间判据,因此CO稀释更有利于实现无焰燃烧。在CO稀释下,当氧体积分数减小到15%,无焰燃烧区域变得更大;当氧体积分数增大到30%,由于时间判据和温度判据1无法同时满足,无法实现无焰燃烧。

图9 典型气氛下的燃烧模式图谱

本文的计算选取甲烷作为燃料,如果是采用其他气体燃料,需要改变的地方主要包括着火点、放热量以及耗氧量。如果采用煤粉作为燃料,需要将模型中的均相反应时间尺度替换为煤粉受热与着火的时间尺度;如果采用液滴作为燃料,需要将该反应时间尺度替换为液滴蒸发与热解的时间尺度。同时,也要采用相应燃料的着火点、放热量、耗氧量等数据。

3 结论

本文基于温度判据和时间判据,建立了考虑旋流入口条件和CO稀释的无焰燃烧理论判别方法并进行验证,进而讨论了结构参数和操作参数对燃烧模式和火焰稳定性的影响。得到以下主要结论。

(1)本文模型预测的旋流无焰燃烧临界氧浓度与文献中实验数据相比,最大相对误差不超过10%。

(2)操作参数方面,降低氧浓度、减小当量比或提高入口流量时,温度判据1变化不大,而时间判据更易满足,因此有利于实现无焰燃烧;低旋流数条件下,无焰燃烧稳定性较差。

(3)结构参数方面,增大燃烧室高度时,温度判据1更易满足,而时间判据更难满足,温度判据1分界线下移更快,有利于形成无焰燃烧;减小燃烧室截面积时,温度判据1变化不大,而时间判据更易满足,有利于实现无焰燃烧;增大燃烧器出口面积时,温度判据1和时间判据均更难满足,时间判据分界线下移更快,不利于形成无焰燃烧。