译者行为批评视角下《祝福》中文化专有项的英译研究

——以杨译本和蓝译本为例

2022-04-09张敏佳

张敏佳 刘 猛

引言

鲁迅是我国著名思想家、文学家,创作出了许多传世佳作,在我国文学史上留下了灿烂的一笔。其作品不仅在国内广受欢迎,经久不衰,还陆续被翻译成英语,畅销海外,《祝福》就是其中一篇。《祝福》讲述了主人公“我”在旧历年底返回故乡鲁镇后的所见所闻,尤其详述了祥林嫂的悲惨故事,批判了封建礼教对妇女的迫害。文中不乏对鲁镇的自然风光和风俗人情的描写,行文用词充满了乡土气息,包含大量文化专有项。

于2021年3月在中国知网上进行检索,阅读筛选后发现,有关《祝福》文化专有项英译的研究共有9篇。回顾文献发现,暂未有学者从译者行为角度展开讨论,现有研究对象大多为单一译本,少见对比研究。现有文献的研究方法均为典型译例分析,缺少对文化专有项翻译整体情况的把握。因此,从译者行为批评视角对《祝福》的杨宪益、戴乃迭英译本(2000,以下简称“杨译本”)和蓝诗玲(Lovell)英译本(2010,以下简称“蓝译本”)进行对比研究,以期丰富这一领域的研究。

一、“求真—务实”译者行为连续统评价模式

本研究将“求真—务实”译者行为连续统评价模式作为理论工具,评价译者在翻译活动中的行为选择。不同于传统的文本研究,译者行为批评显示出“以人为本”的特点,是译者行为和译文质量双向评价的系统,涵盖了翻译内部和外部研究(周领顺2014:27)。“求真—务实”译者行为连续统评价模式是译者行为理论的核心体系,“‘求真’指译者为实现务实目标而全部或者部分求取原文语言所负载意义真相的行为;‘务实’指译者在对原文语言所负载的意义全部或部分求真的基础上为满足务实性需要所采取的态度和方法”(周领顺 2014:77)。意志体译者兼具语言性和社会性,其双重属性决定了译者一方面要面向作者,求原文之真;另一方面要面向读者,务社会需求之实。这是一个动态的过程,“求真”和“务实”是连续统的两个端点,中间是过渡状态,而译者总是在这两个端点之间寻求平衡(周领顺 2014:87)。因此,对译者行为的评价也落在译者对求真和务实之间平衡度的把握上。这一评价模式“打破了固有的单一静态批评思维,解决了翻译批评的单向性问题,避免了翻译批评的二元对立”(赵国月 2015:111)。

二、文化专有项翻译中的译者行为痕迹

文化专有项(culture-specific items)指文本中的一些项目,因为目标文本读者的文化体系中缺少对应项目或该项目有不同的文本地位,所以在目标文本中再现其在原文中的功能和含义时,会对翻译造成困难(Aixelá,Javier Franco 1996:58)。本研究依据奈达(Nida)对文化因素的分类方法(郭建忠2000:281),将《祝福》中的文化专有项分为生态类、语言类、宗教类、物质类和社会类。

为了更加方便、清晰地进行对比,本研究参照了黄勤、刘晓黎(2019)的标注形式,沿用艾克西拉(Aixelá)的文化专有项翻译策略标记,依次为:(1)重复;(2)转化拼写法;(3)语言翻译法;(4)文外解释;(5)文内解释;(6)同义词;(7)有限世界化;(8)绝对世界化;(9)同化;(10)删除;(11)自创(张南峰 2004:19)。

(一)生态类文化专有项

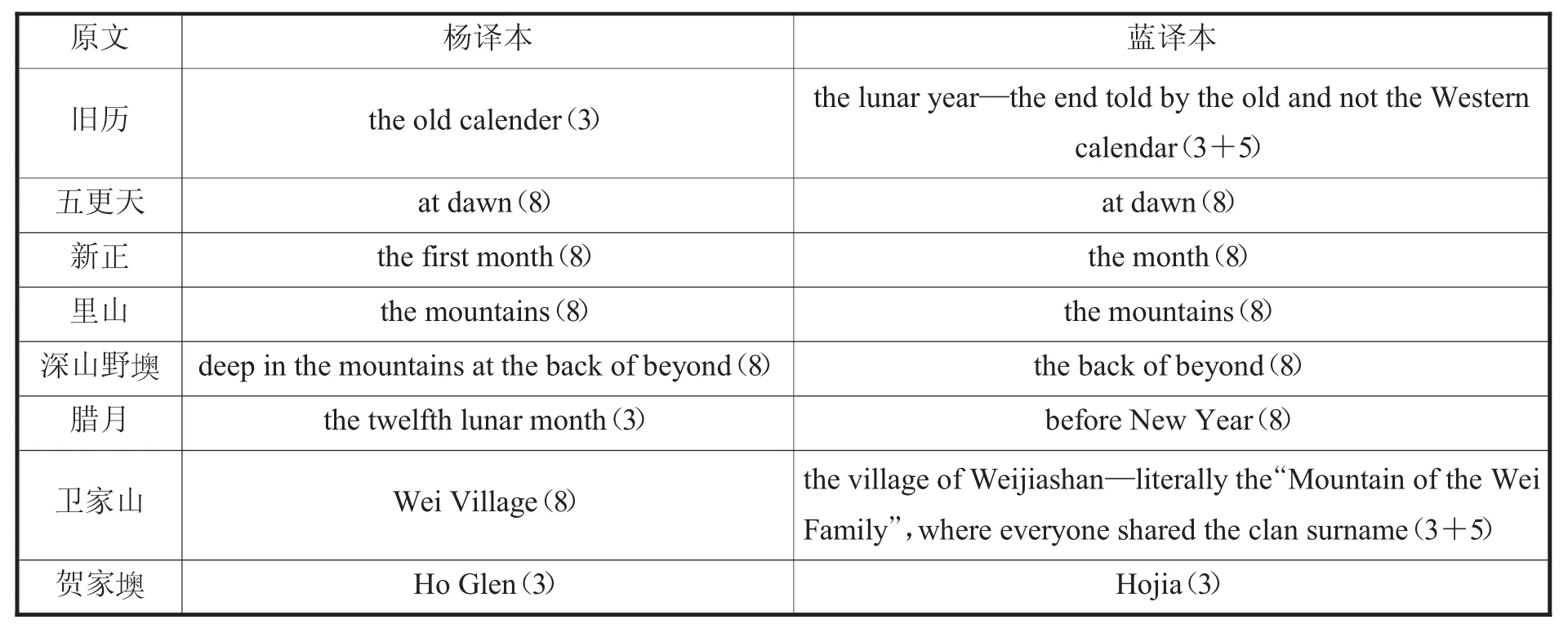

生态类文化专有项反映了不同民族在地理位置、气候特征、动植物等方面的特征。在《祝福》中,主要展现了鲁镇的自然环境风貌,具体见表1。

表1

虽然两个译本均以绝对世界化的翻译策略为主,但相较而言,蓝译本更多使用文内解释法。以“旧历”和“卫家山”为例。“旧历”指阴历,与辛亥革命后实行的新历(阳历)相对,杨译本按照字面意思将其直译为the old calender,向原文求真,而目标语读者对中国历法变更缺乏了解,可能会造成理解上的困难,务实度较低;蓝译本使用了lunar一词,点明了旧历的内涵,并加以文内注释,求真度和务实度都较高。“卫家山”指卫姓的人家集聚而居,这种现象的形成和中国传统的宗族文化息息相关,蓝译本使用了语言翻译法,并详细解释了卫家山名字的由来,在保留原文风采的同时,方便读者理解,兼顾求真与务实;杨译本则将其一般化处理,简化成山的名字,务实度较高。

(二)语言类文化专有项

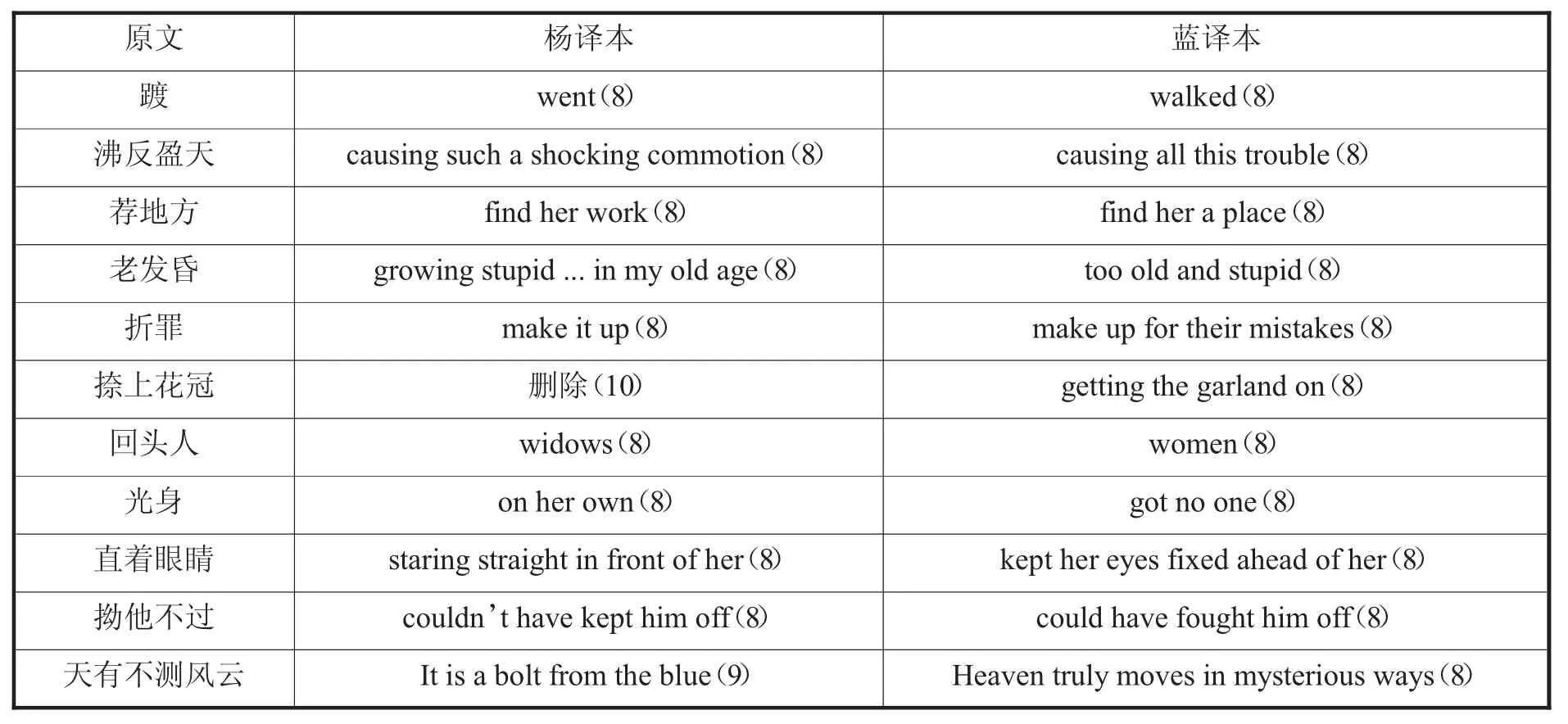

这里的语言类文化专有项主要指《祝福》中的绍兴方言和俗语,主要依据倪大白(1981)、任宝根(2005)、谢德铣(1979)对鲁迅作品中方言的注解,具体见表2。

表2

(续表)

绍兴方言、俗语等的使用使文章充满了乡土气息。两个译本主要采用了绝对世界化这一策略,还采用了同化法。此外,杨译本使用了删除法。

以“捺上花冠”为例,“捺”是绍兴方言,意为用手或者手指按住使劲。原文中“捺”一字生动地描绘出了祥林嫂被强行戴上花冠再嫁的粗暴情形,体现了祥林嫂婆婆等人对祥林嫂独立人格的无视,揭示了旧社会妇女地位的低下。蓝译本用了get on这一中性词组,没有展现原文中双方的激烈冲突和祥林嫂的抗拒,削弱了原文的情感色彩,求真度较低,可以改用force on等更具有压迫意味的词。杨译本直接将这一动作略去,求真度应为零,但是纵观整句,这样的省略也是有其原因的。原文此处为一连串的动作“只要用绳子一捆,塞在花轿里,抬到男家,捺上花冠,拜堂,关上房门,就完事了”,描写了祥林嫂被强行带去再婚的过程。杨译本省略了“捺上花冠”和“拜堂”两个环节,是因为这两个环节皆为中式婚礼的习俗,与西式婚礼仪式差别较大,翻译时可能需要再作一番解释,影响这一系列动作的连贯性,大段的注释也会分散读者的注意力,影响阅读体验。杨译本倾向连续统的读者一端,遵循了务实为上的原则。

(三)宗教类文化专有项

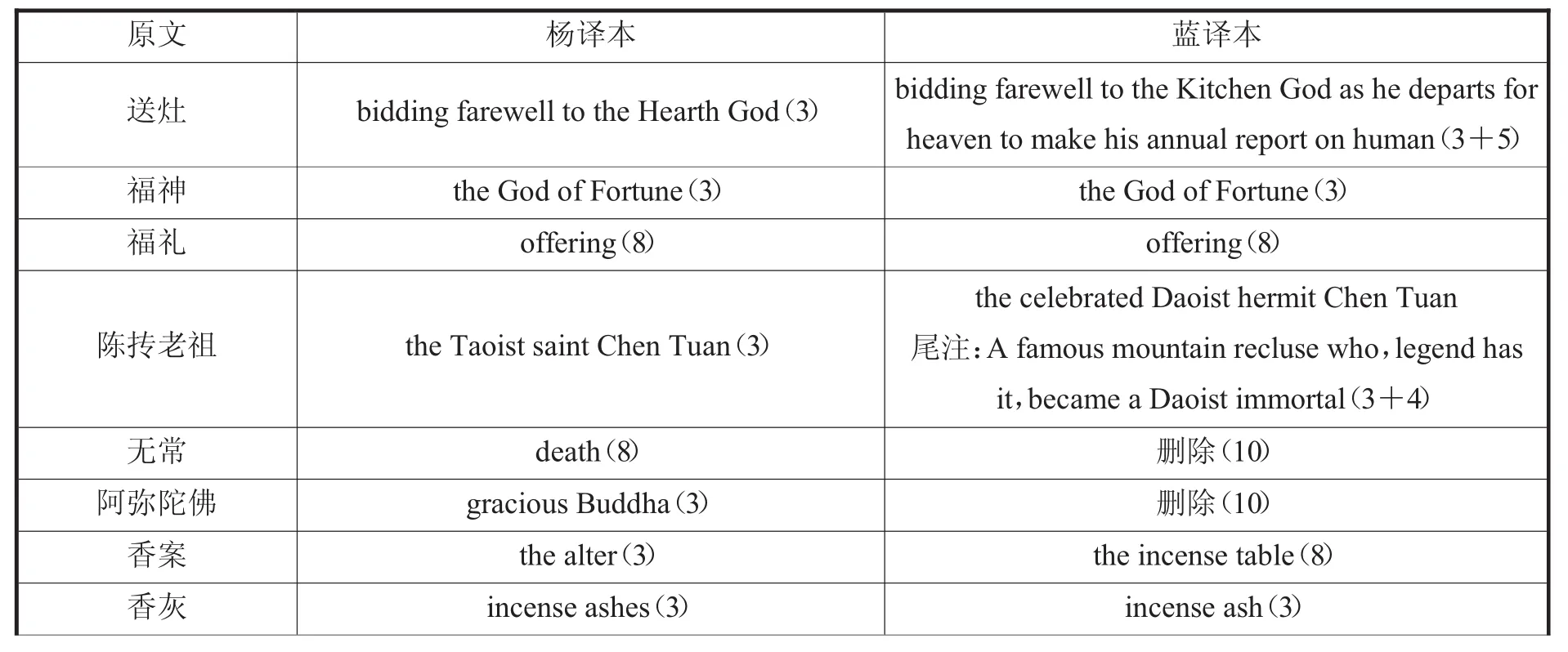

《祝福》一文中多处显示出宗教文化的影响,主要是佛教和道教,具体体现在宗教活动、语言表达、思想意识等方面,具体见表3。

表3

(续表)

杨译本和蓝译本均主要采用绝对世界化策略,其次是语言翻译法,而蓝译本使用语言翻译法时多配合注释。此外,杨译本使用了同化法,蓝译本使用了删除法。

佛教和道教在我国历史悠久,对人们的思想、生活影响深远,因此文中涉及许多佛教、道教的词汇。以“阿弥陀佛”为例,“阿弥陀佛”译自梵语,是佛教的诸佛之一。在文中“阿弥陀佛”只是信佛的卫老婆子对祥林嫂撞上香案发出的感叹,并不是确指某位神佛,没有实际的意思。杨译本虽然使用语言翻译法翻译成gracious Buddha,反映出了原文的佛教色彩,求真度高,但由于英语读者多信仰基督教,可能会对此感到困惑,务实度稍缺。蓝译本直接将其删除,淡化了卫老婆子的语气,且没有对读者理解造成阻碍,社会务实度高。

(四)物质类文化专有项

物质类文化专有项涉及某个民族特定的劳动产品或者材料,反映特定的生活现象和物质需求(王雅琳 2018:148),具体见表4。

表4

《祝福》中出现了大量绍兴当地常见的物品,十分具有地方特色。在两个译本中,绝对世界化策略使用频率最高,其次是语言翻译法。

以“荸荠式的圆篮”为例,荸荠是水生植物,又称马蹄,在江浙地区广泛种植,可生食、可烹调,也可入药(以上来自百度百科词条)。荸荠在水乡绍兴十分常见,这一词生动、直观地描绘了圆篮的形状。蓝译本采用语言翻译法,偏向原文,求真度较高,由于荸荠在欧美较少见,读者可能不知所云,所以务实度较低。虽然杨译本保留了原文的比喻,但是借用bulb替代荸荠。bulb在《牛津高阶英汉双解词典》中的释义为“植物的鳞茎”,如百合、洋葱的茎,在英语文化中更常见,形象也与原文描写接近,在文本求真的基础上做到了尽可能务实社会。

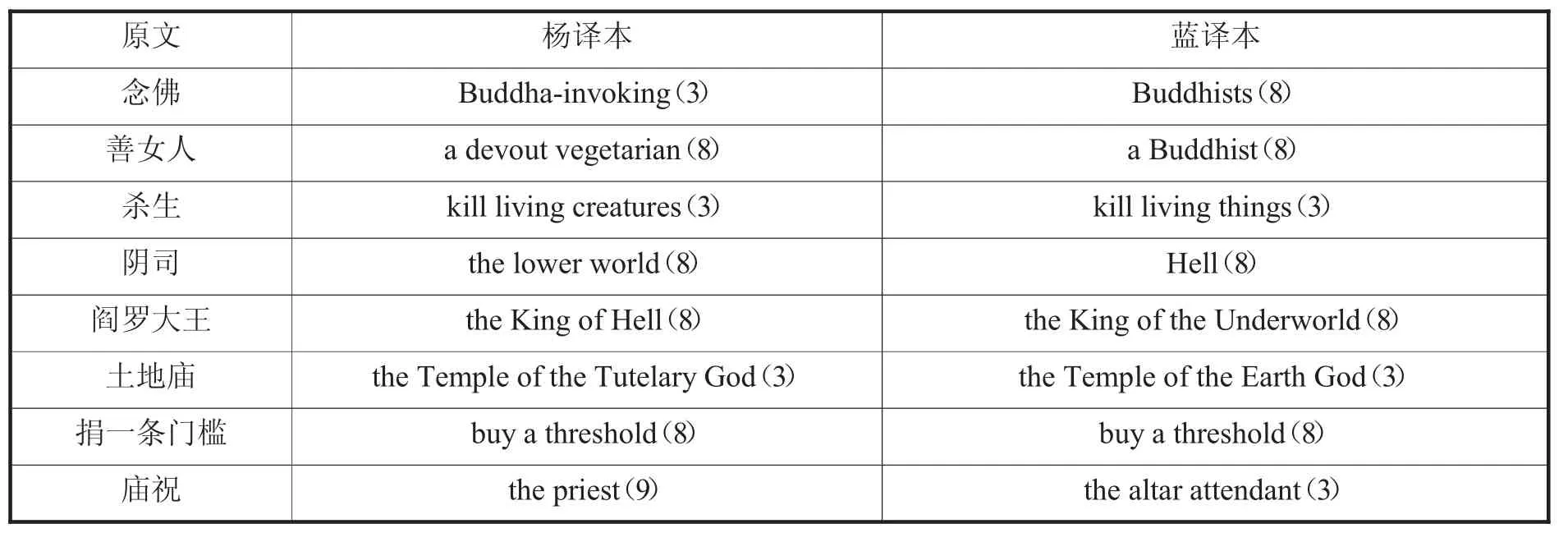

(五)社会类文化专有项

社会类文化专有项主要反映特殊的风俗习惯、历史背景和思想意识等(郭建忠 2000:284),本研究中主要涉及称谓、绍兴习俗、儒家思想等方面,具体见表5。

表5

杨译本主要采用语言翻译法和绝对世界化策略,数量不相上下,而蓝译本主要使用绝对世界化策略,其次为语言翻译法,少量使用文内解释法和文外解释法。

中华文化注重亲缘关系,根据男、女,亲、疏,长、幼的不同有一套较复杂的称谓系统,如堂弟、表姐等,而国外则将兄弟姐妹统称为cousin。文中较典型的例子是不同人对鲁四老爷的称呼和祥林嫂对丈夫的亲戚的称呼。

“鲁四老爷”这一人物第一次出现,作者介绍较详细,这其实是村镇人对他的称呼,比较疏离,表明他的身份和在家中的排位,“老爷”是旧时对有权势的人的尊称(来自《现代汉语词典》)。杨译本略去鲁四老爷,将其和随后的四叔合并译为a Fourth Uncle,仅仅表明排位和与“我”的关系,表达也较亲近,与原文感情色彩不符,求真度较低,但是这样的处理使译文更加简洁,偏向务实;蓝译本用读者熟悉的英语中较常见的称呼gentleman和Mr.作为“老爷”的替代,表明了鲁四老爷的社会地位,虽与原文内涵略有出入,但是易于读者理解,在求真的基础上偏向务实。

由前文可知,屋子是祥林嫂丈夫贺老六家的,随着贺老六和孩子阿毛相继离世,祥林嫂成了“外人”,因此大伯来收回贺家的财产。此处的“大伯”指贺老六的哥哥,“大伯”其实是孩子对父亲哥哥的称呼,祥林嫂也按照孩子的辈分称呼,体现了旧时妇女地位的低下(杨坚定 2018:67)。杨译本采用语言翻译法,点明大伯是男方的亲属,完整地表达了原文的内涵,求真度较高;蓝译本则将“大伯”译为her uncle,没有突出称呼背后的文化内涵,造成了误译,丧失了求真度。

三、译者行为成因探析

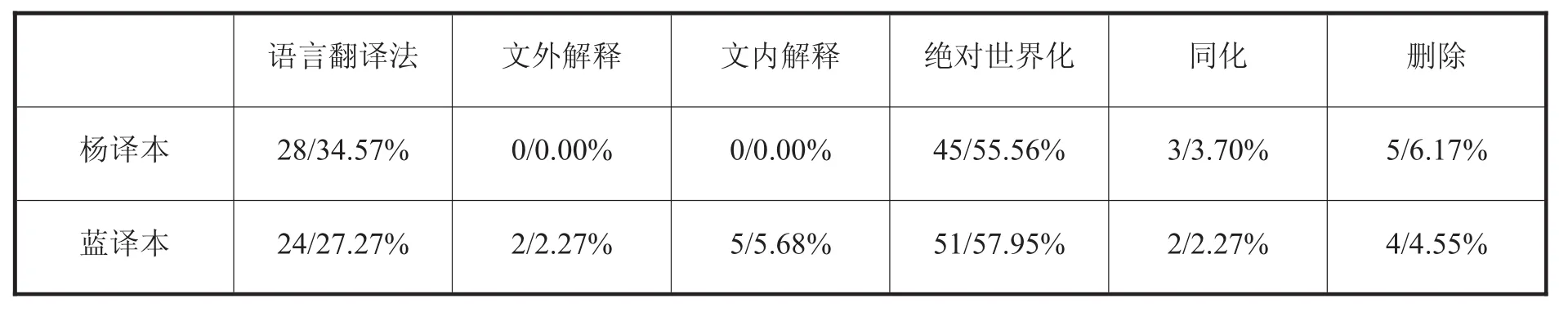

总体来看,两个译本都使用了语言翻译法、绝对世界化、同化法和删除法,蓝译本还使用了文内解释法和文外解释法,具体见表6。

表6

杨译本和蓝译本使用最多的翻译方法均为绝对世界化法,频率分别高达55.56%和57.95%;其次是语言翻译法,分别为34.57%和27.27%。可见,两个译本的译者更多地考虑目的语读者的需求,而不是传递文化专有项蕴含的独特民族文化。在“求真—务实”连续统上,两者都更靠近求真的一端,遵循了务实为上的翻译原则。同时,两个译本都极少使用删除法和同化法,杨译本分别使用了5次和3次,蓝译本分别使用了4次和2次。可见,两个译本的译者十分尊重原文和作者,尽可能将原文完整地呈现给目的语读者,做到了求真为本。蓝译本不同于杨译本的一点是,在使用语言翻译法时常配合文内解释或文外解释,提供相关的文化背景信息,展现了原文的异域风情,也有利于读者了解原文的文化内涵,做到了求真兼顾务实。

译者行为的形成是多种因素共同作用的结果。首先,意志体译者拥有语言性和社会性双重属性,承担服务作者/原文和读者/社会的双重责任(周领顺 2014:65)。译者之所以为译者,首先在于其语言性,“向译文连续统上‘作者/原文’一端逼近是译者的本能反应”(周领顺 2014:96)。译者求真本能驱使杨译本和蓝译本避免大量删减原文,在不妨碍阅读的基础上,尽可能完整地向读者展现原文内容。同时,译文要公开发表,供人阅读,因此必须考虑到社会需求和读者接受,对原文进行调整,在《祝福》文化专有项的翻译中体现为杨译本和蓝译本对文化信息的一般化。

译者的翻译观也会影响其翻译行为。杨宪益和戴乃迭都曾表示,不应在译文中多加解释,否则会削弱原文的力量,打断读者的思路(汪宝荣、李伟荣 2020:114),印证了杨译本《祝福》中文内、文外解释的零使用。蓝诗玲也有相似的观点,她认为,“避免脚注和尾注不断干扰的译文,可以为读者更加忠实地再造出原作的阅读体验”(转引自覃江华,2010:120),因此她在解释《祝福》文化专有项时,更多使用文内解释(文内解释5次,文外解释只有2次),将文化信息自然地融入文本。

此外,译者行为也受到部分文化不可译的制约。中西方文化存在差异也体现在语言上,如汉语中诗词、俗语、方言等极具文化特色的词句,在英语中难以找到对应的表达,在翻译时不可能做到一一对应,因此,译者必须根据实际情况,这也是无奈之举。

结语

杨译本和蓝译本在翻译方法的选择上差异较小,使用次数最多的都是绝对世界化法,其次是语言翻译法,极少使用删除法和同化法,译文归化程度高。此外,相比较杨译本,蓝译本还使用了文内解释法和文外解释法。两个译本的译者都更倾向“求真—务实”连续统上的求真一端,凸显社会性,呈现出务实高于求真的特点,其译者行为受到译者语言性和社会性双重属性的影响,同时与译者本身的翻译观、文化的不可译等因素息息相关。

2000年版《鲁迅小说选》中《祝福》译文选自1980年版的杨译本《鲁迅全集》,译文的再次选用在一定程度上体现出了杨译本的优秀。蓝诗玲翻译的The Real Story of Ah-Q and Other Tales of China:The Complete Fiction of Lu Xun被收入“企鹅经典”系列,可见译文质量之高。杨译本和蓝译本没有孰优孰劣之分,都做到了务实为上、务实兼顾求真。可见,文化专有项的翻译并没有固定的方法,译者需要做的是努力在求真和务实之间寻求平衡。