香中别有韵 清极不知寒

——记我们的导师曹之先生

2022-04-08霍艳芳李明杰

霍艳芳,李明杰

2021年11月3日早上8时许,曹之先生哲嗣新哲在“珞珈曹门”微信群中发布讣告,我们敬爱的曹之老师已于北京时间2021年11月1日15点30分病逝于武汉大学东中区的家中,望曹门弟子节哀。一时间犹如晴天霹雳,大家难以接受这一现实。在曹先生逝世后的十多天里,山东大学古典文献研究所、山东大学历史文化学院、郑州大学信息管理学院、西北大学公共管理学院、天津社会科学院图书馆等单位纷纷发来唁函,对先生的去世表示哀悼,对先生亲属表示慰问。曹门弟子在“曹门立雪”微信公众号上连续发表14篇文章,追忆先生德音。无论先生家人还是众弟子,对先生的怀念和不舍无穷无尽。带着为世人呈现曹先生生前完整形象的目的,我们结合先生自撰《〈泊如斋藏书目录〉自序》《目耕录自序》,整理微信公众号文章,编成此文,以追悼先生。

1 历经磨难 初心不改

曹之先生原名曹直,1944年10月4日出生于河南省荥阳县广武镇曹庄村。黄河水哺育了先生苦难的童年。他自幼嗜读,家虽贫寒,仍用家里卖鸡蛋的钱订阅《中国少年报》一份。考入中学后,课余即去图书馆忘我地看书,有一次竟然被值班老师锁在书库。1964年考入武汉大学图书馆学系之后,从书中读到古代陈振孙、毛晋、黄丕烈等人的藏书事迹,幻想有一天能够拥有自己的“汲古阁”,于是省吃俭用尽力购书,上大学的头两年即购书几十册。课余,先生每天坚持去学校图书馆读书,由于寒来暑往坚持不懈,同班同学还编了一个歇后语传诵:“曹直上图书馆——风雨无阻”。可惜文革爆发,后两年无法安心读书。大学仓皇毕业后,流寓于湖北随县、孝感、宜城等地,为了减轻搬运的麻烦和文字狱的困扰,含泪将一箱书籍毁弃。在宜城的十年是先生人生中最黑暗的时期,遭人构诬,几陷死地。在最困顿的日子里,他仍不忘读《毛泽东选集》《鲁迅全集》等市面仅有之书。

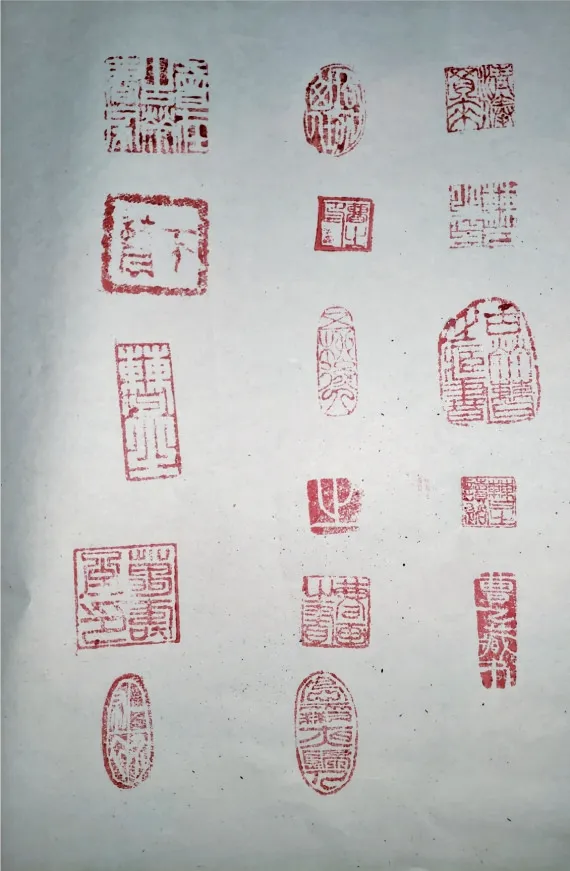

文革结束后的1979年,先生考上武汉大学研究生。重上珞珈的他开始疯狂购书和读书,经常从武大书店、古籍书市满载而归,不到一年就购置了几百册图书。课余时间泡在图书馆,花费三年将影印版文渊阁《四库全书》1,500册翻检一遍。研究生毕业留校后,又通读了《二十四史》《资治通鉴》《全唐诗》《全唐文》《笔记小说大观》等大部头古籍。2001年,先生搬入四室两厅新居,专辟一厅一室收藏8,500余册藏书,厅曰“泊如斋”,室名“芥子园”,奋斗40余年终于实现了拥有自己的“汲古阁”的愿望。至2010年重新登记《泊如斋藏书目录》时,先生藏书数量已逾万册,藏书印章有“曹之”“之”“曹之藏书”“古荥曹之藏书”“曹之书画”“曾在古荥曹家”“清俸买来”“甲申居士”“风雪夜归人”“五柳后人”“珞珈山人”“泊如斋”“曹之读过”等16枚(图1),大多为先生亲手所治。

图1 曹之先生藏书印章

先生的藏书分为马列主义与哲学、文献学、历史学、文学、艺术、综合、成功等七类,还建立了文革题材专藏。先生曾有退休后创作一部自传体文革题材小说的想法,可见那段历史带给他刻骨铭心的记忆。正因为经历了文革磨难,先生重上珞珈后将原名“曹直”改为“曹之”,认为唯有此字能反映其人生道路之曲折。

先生生活俭朴,对喜欢的书籍却毫不吝啬,每月固定拿出部分工资用作购书经费。先生爱书如命,乔迁新居的时候,家具细软已经请搬家公司运往新居,唯一没动的就是藏书。他生怕工人将书弄坏,亲自和家人一起将书打包,请七八个男同学采用最原始的流水线方式,手递手地将一包包书传送到车上,到新居后,再手递手地传送到书房。每到一地讲学或出差,先生总不忘去当地书店淘书。有一次,他到广东省立中山图书馆授课,完了后还要去暨南大学古籍所讲学,再乘火车去桂林开会,日程安排得特别满。即便如此,他还在广州购书中心买了一大捆书,先用绳子捆紧,再用网兜装好。陪同先生的蔡卫平一路帮忙拎着,送他到上课的教室。在暨南大学讲完课后,先生还想将几十公斤重的书籍携带上火车。蔡卫平考虑到他年纪大了携带不便,赶紧予以制止,并劝他将书留下,日后从邮局寄到武汉。先生这才满怀不舍地上了火车,一路上还担心书给寄丢了。这就是爱书如命的曹先生!

2 博观约取 名山伟业

曹先生为了将失去的时间弥补回来,争分夺秒地读书。他总结争取读书时间的方法:一是深居简出。先生平日除了锻炼身体和逛书店,基本足不出户。他在书桌前贴有“座无虚日”字条,提醒自己珍惜每一天。二是不担任领导职务。这样就可以把别人开会、出差和打电话的时间都用在读书上。三是见缝插针。即便是在旅途上,也采用“读帖”的方法打发时间。先生的小篆、草书就是在人声鼎沸的车厢中揣摩会的。他还总结出了自己的读书方法,包括导读法、博读法、精读法、定额读书法等,并且必须留下读书笔记。

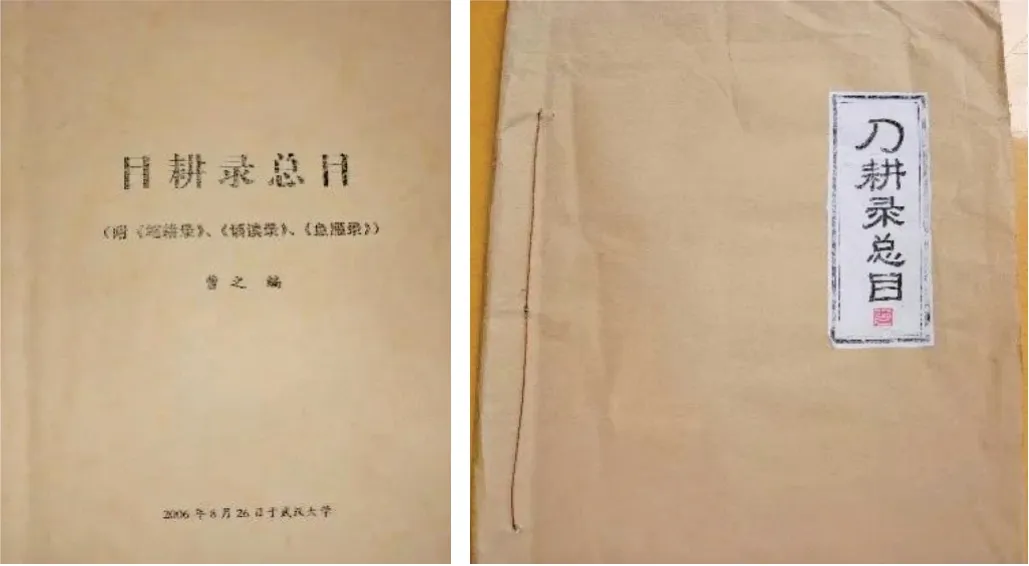

先生的读书笔记分为两类:一曰《目耕录》,积35年读书所得,共57册约600万字。二曰《刀耕录》,为各类剪报资料,计160余册,均编有主题索引(图2)。先生常说,读书治学,犹如农夫耕田,不可一日或间,故笔记均以“耕”名之。他治学一贯倡导“涸泽而渔”和“各个击破”的方法,这些专题笔记资料为学术研究奠定了坚实的资料基础。从1979年到2004年,先后写出《中国古籍版本学》《中国印刷术的起源》《中国古籍编撰史》《中国出版通史(隋唐五代卷)》等传世佳作和200多篇学术论文。

图2 《目耕录总目》和《刀耕录总目》

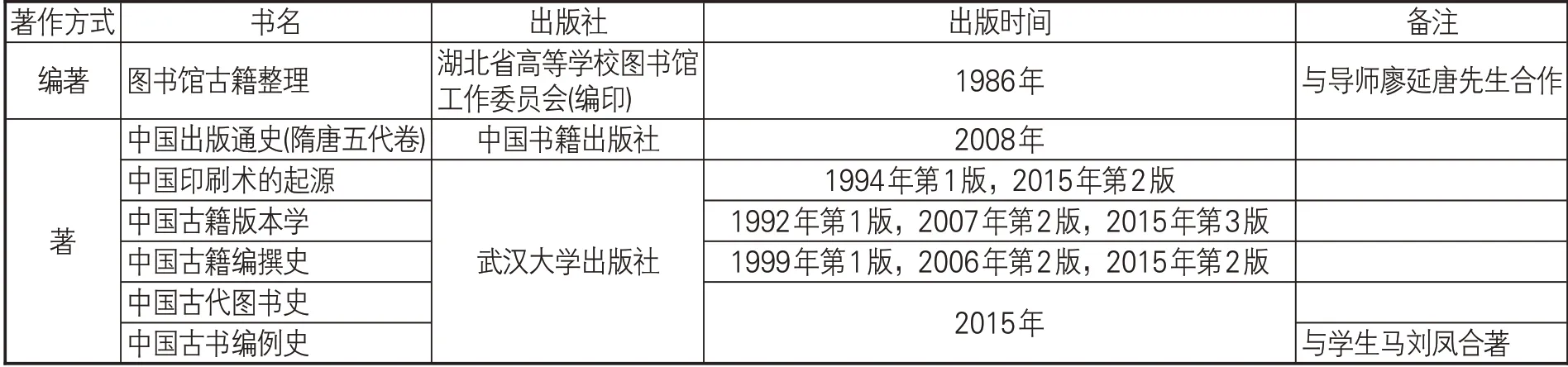

2007年底开始,先生拟对毕生的学术进行总结,着手主编《中国图书文化史丛书》(以下简称《丛书》),将古代图书的发展视为一个从图书编撰出发,经由出版、传播、收藏、阅读、变异、整理,再进入下一轮图书编撰的循环往复的过程。按照设想,这套丛书包括编撰史、编例史、官修史、序跋史、著作权史、抄写史、印刷术起源、刻印史、版本学、装帧史、插图史、发行史、书业广告史、禁书史、书籍交流史、聚书史、秘书省藏书史、散佚史、目录史、分类史、书籍保护史、阅读史、训诂史、翻译史、校勘史、辨伪史、图书与生态文化史等大大小小数十个专题。这只是一个远景规划,需要通过几代学人的努力来一步步实现。《丛书》初版时只收录了先生的《中国古代图书史》《中国古籍编撰史》(第二版)、《中国印刷术的起源》(第二版)、《中国古籍版本学》(第三版),马刘凤与先生合著的《中国古书编例史》,王国强的《中国古籍序跋史》,王国强等人的《中国古代文献的保护》,李玉安的《中国图书散佚史》,罗积勇等人的《中国古籍校勘史》,吴芹芳等人的《中国古代的藏书印》,孙文杰的《中国图书发行史》,霍艳芳的《中国图书官修史》,郭伟玲的《中国秘书省藏书史》13种。先生的部分著作见表1。

表1 曹之先生著作列表

先生在古籍版本和编撰史、印刷术起源等问题的研究上用功甚勤,不仅史料功底极为扎实,所提见解也是独辟蹊径,令人耳目一新,出版之后好评如潮,一版再版。各种沉甸甸的奖项也纷至沓来:《中国古籍版本学》建立了古籍版本学的学科体系,为众多高校所采用,1995年荣获教育部全国高等学校优秀教材一等奖,1997年荣获国家级教学成果奖二等奖,1994年我国台湾洪叶文化事业有限公司收入《国学精粹丛书》;《中国印刷术的起源》入选《武汉大学学术丛书》,受到海内外知名专家钱存训、翁同文等高度评价,1997年荣获武汉大学第八届人文社会科学优秀成果一等奖,1998年荣获教育部第二届人文社会科学优秀成果二等奖;《试论中国古籍编撰的特点》发表于《人文论丛》,2001年荣获湖北省社会科学优秀成果二等奖;《中国古籍编撰史》填补了古典文献学研究的空白,2002年荣获武汉大学第九届人文社会科学优秀成果一等奖,2003年荣获教育部第三届高校人文社会科学研究优秀成果二等奖。

3 言不阿世 行不从俗

先生一生视名利如浮云,一心扑在学问上,对读书做学问之外的事情几乎充耳不闻。2005年秋,蔡卫平重返珞珈山,拜在先生门下攻读博士学位。某日,邀请肖希明教授和先生等一起茶叙。席间,谈及系里最新的人事变动,先生突然发问:现在是谁在做系主任?竟然不知道坐在面前的肖老师就是新任系主任。先生室名“泊如斋”,由此即可窥见先生做人之淡泊。他说,身外之物生不带来死不带去;再讲究,一个人也只能睡一张床、一顿吃一碗饭,所以没必要过度追求物质享受。正是看淡了生死,他交待后事一切从简。他曾和师母说,等自己死了,让儿子找一张草席裹了,埋在珞珈山上,化为泥土,就是最好的归宿。先生非常节俭,论文修改意见都是写在已经书写过的纸的背面,有的是整页,有的是一片,有的是一条,有时是信纸,有时是学生交的作业纸,有时还有拼接的。虽然纸的形状规格不一,但上面的字一行行、一条条排列着,整齐清晰。

先生为人正直,不说违心的话。针对学界盛行请人代写序言的风气,他在《中国图书文化史丛书·总序》里说:“我不是一个好写序的人,尤其不喜欢写代序。鲁迅先生曾经说过:‘代序却一开卷就看见一大番颂扬,仿佛名角一登场,满场就大喝一声采,何等有趣。倘是戏子,就得先买许多留声机,自己将‘好’叫进去,待到上台时候,一面一齐开进来。’(《准风月谈·序的解放》)。”先生不为代序,就是为了回避“吹鼓手”“戏子”之嫌。因此得罪一些人。不过,经过解释,大家理解了他的初衷。

20世纪90年代初,湖北英山县在一次文物普查中,在草盘地镇五桂墩村发现一方刻有“故先考毕昇神主 故先妣李氏妙音墓”的古墓碑。1995年12月,当地政府邀请一批知名专家在英山召开研讨会,初步认定墓主人为北宋庆历年间发明活字印刷术的毕昇。然而,先生在会上全然不顾当地县政府对历史文化名人的渴望心情,提出不同意见。他后来又在《历史研究》1996年第5期发表《英山毕昇考》,从《梦溪笔谈》的版本研究入手,判定“其印为(予)群从所得”句有“予”字者为可靠版本,进而考察沈括的“群从”凡七人,与沈括撰《梦溪笔谈》时间相吻者居钱塘,最终推断毕昇为钱塘(今杭州)人,而非英山人;又通过李焘《续资治通鉴长编》、沈括《补笔谈·器用》等文献记载,考察沈括的履历行踪,知沈氏从未去过蕲州,更不可能见过毕昇的“群从”。1998年,在《出土文物研究》发表《毕昇考证——兼谈湖北英山出土的毕昇碑》,进一步论证沈括关于毕昇发明泥活字的记载是可信的,明确《梦溪笔谈》中“毕昇”与“毕升”是两个不同的人,而不是同人异称,并从文化氛围、雕版印刷的技术基础、英山与沈括的关系等多个方面,全面论证英山毕昇当非泥活字发明者,而是泥活字发明家毕昇的同名人。

先生身在湖北却不替当地说话,这在旁人看来,完全是一个不通人情世故,不懂得迎合和顺从的人。这正是先生严谨治学、实事求是、言不阿世、行不从俗的士人风骨。

4 躬耕杏坛 德厚流光

先生为本科生讲授“古代汉语”“中国古籍版本学”,为研究生讲授“古籍编撰史研究”“古籍版本学研究”等课程。这些课程虽然讲授多年,堪称轻车熟路,但他每堂课都精心准备,不断更新教学内容。每次上课,他总是拎着沉甸甸的教学资料进入教室,放学时经常会围上来一些学生请教问题,有的会跟他边走边聊,顺便帮他拎一段路。据郭伟玲回忆,她读本科时,先生开设了两门课,一门安排在本部第五教学楼,另一门安排在武水校区(现工学部)第十教学楼。武水校区的课,先生需要花费40分钟横穿两个学部,但每次总是比同学们早到半个小时,并事先在黑板上一笔一划地板书一大段古文。上课后,先请几位同学到黑板前标点、翻译古文。为了讲授中国古代图书的形制、装帧知识,他花费大量时间编印《古籍书名页》《古籍书签》《古籍卷端》《文献字体》《古书牌记》《古书插图》等十多种教学辅助读物,并展示亲手制作的古籍卷轴装、经折装、旋风装、蝴蝶装、包背装、线装等实物教具,让晦涩难懂的古籍知识变得趣味无穷。有时候他会带领学生登上樱顶的老斋舍,实地参观武汉大学图书馆的古籍收藏;有时候组织学生参加古籍版本鉴定和编目活动,在实践中提升动手能力。在樱花城堡俯瞰东湖和磨山,同学们既领略了古书之庄重典雅,感受中华传统文化的独特魅力,又欣赏了山川之秀美壮丽,真正体悟到国立武汉大学校歌里“藏焉修焉,息焉游焉”的意蕴。

先生平日沉默寡言,在课堂上却神采飞扬,朗诵古文铿锵有力。他曾在本科生课堂上忘情地背诵《典论·论文》:“盖文章,经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷……”借以教导学生做学问要有传世意识,其神情之陶醉,态度之虔诚,令人难以忘怀。先生给研究生上“中国古籍编撰史”是在图书馆学系会议室进行,身后一块小黑板,偶尔板书,大多数时间是口授。他讲这门课的最大特点是知人论世,为了阐明司马迁撰写《史记》的心志,现场背诵《报任安书》,慷慨激昂处催人泪下;讲到赵明诚和李清照夫妇收集整理金石文献及《金石录》的成书过程,即兴背诵《金石录后序》,其中婉转曲折亦令人动容。

在课堂上,先生每谈起古籍版本和印刷史上发现的新材料,以及在此基础上得出的新推论,就会像丰收的老农一样开心,溢于言表的幸福只有热爱学问的人才能体会到。先生平素注重训练学生查找和积累资料的能力,本科课堂作业给学生列出数十种古籍书名,让每人选择一种,详考其版本源流。他还慷慨地将珍爱的藏书借给学生阅读,将书房变成对学生开放的图书馆和资料室。他对学生的习作批改得非常认真,有不少学生的处女作就是在他的指导下多次修改后发表的。

先生的敬业精神和别开生面的授课方式得到大家的认可。他用蝇头小楷撰写的教学方案于2000年荣获“武汉大学本科优秀备课笔记奖”。先生2000年荣获“武汉大学师德标兵”,2003年被评为“武汉大学十大教学名师”。2006年,武汉大学信息管理学院研究生新生开学典礼,先生作为教师代表发言,他从“研究生”三字入手阐释新时期的研究生应该具备的基本素养,鼓励他们在学术路上开拓进取,勇往直前。先生的讲话一结束,同学们掌声雷动。

5 传道授业 悉心指导

先生严谨的治学态度深深影响了弟子们。他常引《兰亭集序》中“后之视今,亦犹今之视昔”的话,告诫弟子著述贵精不贵多,斥责一些追名逐利的学术著作“徒灾梨枣”。受先生影响,不少弟子在本科阶段即对文献学产生兴趣,本科毕业论文即请先生指导。据蔡卫平回忆,1988年他选先生做本科毕业论文指导老师,借此机缘走进先生的家。虽是初夏,武汉还是有点热。先生赤膊短裤打着蒲扇,教导他如何查找资料、写作论文,并展示一屉屉的读书卡片。

章良的本科毕业论文《陆象山及其<象山先生集>》亦是先生指导。在资料准备阶段,先生提供的参考书目为论文写作指明了方向。章良拿出初稿交给先生后,便去外地游玩,回来后收到先生的修改稿,上面布满密密麻麻的圈点,大到整段内容的增补、引文格式的规范,小到错别字和标点符点,一一标示出来,修改得特别细致。

当时武汉大学硕士毕业需要公开发表两篇论文才能获得参与答辩的资格,李英一进师门,先生就提醒她早作准备。在看过她的本科毕业论文后,先生严肃地说:“板凳要坐十年冷,文章不写一句空。”建议她把资料找齐之后好好斟酌修改。经过一个多学期的精心打磨,《近年来我国地方文献研究综述》发表,且被人大报刊复印资料全文转载。

马刘凤的第一篇学术论文是完成王子舟老师的课程作业《欧阳修与<集古录>》。她在写作过程中,把先生的论文当作模板反复阅读,仔细模仿,最后忐忑不安地交给先生修改。几天之后,先生将修改稿反馈回来,从摘要到参考文献、段落、字句、引文标号等都有红色的批注圈点,文末评语“用力甚勤、文字简洁、分析有理、大有前途”16个字,让她受到莫大的鼓舞。以后每次请先生修改论文均是如此,篇章结构、遣词造句、标点符号,从头到尾,无一落下,每次论文上都布满了红色的圈圈点点。论文中的问题有时随文指出,有时另用一张纸一一列出(图3)。马刘凤的博士毕业论文选题是《中国古书凡例研究》(在《丛书》中改为《中国古书编例史》),乃先生近30年积累而形成的诸多选题之一。先生建议她从《四库全书》数据库里下载几百篇古籍凡例仔细阅读,帮她将打印好的古籍凡例按线装形制进行装订,并专门制作“凡例汇编”书签写上序号贴在上边,还给她预留一些未标序号的书签以备将来之用。对于怎样阅读这些凡例,先生也给予了具体的指导。

图3 曹先生为马刘凤批改的论文和提出的修改意见

先生指导霍艳芳撰写的第一篇论文是《余象斗刻书考略》。当时她泡在图书馆电子阅览室好几天,做了半本笔记,将有关余象斗的资料摘抄出来,拼凑出六千字左右的“文章”,交给先生指点。过了几天先生打电话喊她去家里,接到密密麻麻被修改后的稿子,她愣住了。先生指出哪些地方需要改正或深入,让她回去修改。改完后,她把稿子打印出来再交给先生,过几天先生又喊她过去,亦是密密麻麻的红色圈点,如是七八次。最后的定稿焕然一新,与初稿没有一句雷同,完全是推翻了重来。至今她仍然记得先生语重心长的告诫:“做学问不要做‘二道贩子’,要有自己原创的东西。”有了这一次初学走路般的严格训练,她的学术路走得更加踏实和轻松。

郑州大学王国强老师在2006年12月申请到了去武汉大学做博士后的机会,先生是合作导师。先生对他出站报告的选题给予切实指导,最后确定以古籍序跋为研究对象。在资料查找、大纲拟定和出站报告撰写过程中,先生教益良多。出站后先生还一直关注着这篇报告的补充和完善,经数年补充、调整和修改,终以《中国古籍序跋史》为书名,收入先生主编的《丛书》。

曹门弟子有一个共同的体会,凡是请先生修改论文,拿到稿子后都感到震惊和感动。先生在文稿上用红笔小楷洋洋洒洒批改数百上千字是很常见的,包括文句该如何流畅,考证该如何严谨,观点该如何得出等,有时甚至还提供相关文献记载的“佐证”。先生以身体力行、潜移默化的方式,教导学生如何做人和做学问。

6 包容鼓励 师生情深

先生是一个和善的人,脸上经常挂着微笑,很少批评不听话的学生,只是通过表扬优秀的方式从侧面提醒后进。李英攻读硕士学位期间,先生不止一次地对她说,你是这群学生里最聪明的,缺点就是爱玩。期末面对她拼凑的《史通》读后感,没有当场揭穿她将作者“刘知几”写成“刘知己”,依旧笑眯眯地说,《史通》这几篇某某的代表性评论你也看了,还是有点聪明的嘛。先生的温厚与宽容让她很长时间都感到惭愧,从此以后阅读作业做得非常踏实。

田方斌读研时,家里生活比较艰苦。1998年冬,他和出生不久的女儿蛰居在妻子任教的小学宿舍,家徒四壁,寒风凛冽。大雪来袭,几根松树不堪风雪而折断,当时心中五味杂陈。春节返校后,先生邀请几位弟子去他家小聚,并以“假期中你印象最深刻的一件事”为题,谈谈个人的寒假见闻。听完他的讲述后,先生说:“大雪压青松,青松挺且直。”话语不多,让人深深感受到先生传导过来的温暖和力量。

马刘凤每每想到先生,萦绕心头的是一种如友似父的亲切感,这种情愫时常让她觉得先生和师母就是自己的长辈和家人。她印象最深刻的是2005年10月中旬到12月中旬这段时间,当时协助先生给深圳书城策划一个书史展览。他们在武大图书馆的书库内一边扫描图片,一边闲聊各种话题,学术、历史、政治、生活、各种社会现象等,无所不包。中午在先生家休息的时候,亦经常与先生和师母聊天。先生给她读他写的诗,讲他的往事经历,给她看他和师母做的剪报、他写的字和家里的相册。她也向先生和师母唠叨家里的事情、自己的烦心事和情感问题等。虽然有时到先生家时已吃过早饭,师母还会为她准备一盒牛奶。午休后,先生总会准备一个事先放在热水里泡温的水果给她吃。那两个月,她不仅吃得很好,省了大笔伙食费,先生还支付了丰厚的报酬,让她的经济状况改善许多。那时的她总是觉得不好意思,而今想起这些,让她心头再次温暖,禁不住泪水盈眶。

郭伟玲在先生所带的众多弟子中算是比较顽劣的一个。比如,读硕士时在课堂上打瞌睡;对个人研究计划避而不谈,却总是惦记着哪里有好吃的,哪里有好玩的;在选择古籍编撰史的研究对象时,挑肥拣瘦,嫌弃杨慎又老又丑。博士期间和兰州大学的一名访问学者一起上先生的课,课堂上仍忍不住打瞌睡。先生很无奈,问她上课什么时候能够认真听讲。和先生讨论问题的时候,她也经常是Balabalabala地把话题带偏。每到这时,先生都会很无奈地看着她,等她说完,再拉回正题。先生邀请她到家里吃过好几次饭,因为先生和师母的口味比较清淡,少油少盐,而她喜欢重口味,师母总会到菜场买炸鱼给她吃,还劝她改变饮食习惯。有一次,先生打电话让她去他家一趟,去了后并没有像往常那样给她一摞书、一张纸(学习计划),而是让师母给她介绍一个河南的男博士。虽然这次相亲没成功,却让她非常感动。后来她带着男友陶博士去请先生把关,先生说:“郭伟玲,现在可以专心做科研了吧。”她博士毕业在梅园餐厅请师门吃饭,先生心情非常好地调侃她说:“你这个博士读得值了,第一大成就是结婚证,第二个成就才是毕业证。”

先生不仅关心自己的弟子,对其他师门的学生也是同样爱护,倾囊相授。西北大学公共管理学院李姗姗、天津社会科学院图书馆万亚萍等在求学时皆得到先生的指教,或指点读书方法,或帮助制定研究计划。她们在工作后仍然感念先生的帮助,亦常常问询先生的身体状况。

7 热爱生活 诗书自娱

先生与严肃的外表很不一样,对生活有着热烈而浪漫的情怀。他生活极有规律,每天下午四点练习书法半小时,然后爬珞珈山,至“好汉坡”(先生自己取的名字)而返。晚饭后再散步一小时,十点半休息。常年坚持冷水浴,每年除夕还要绕东湖步行一周。他爱好打乒乓球,经常去桂园风雨操场打球,有时候还跟学院的学生一起过招。2010年,以1,200元从武汉体育学院前面的体育用品商店购得红双喜乒乓球台,闲暇时就在家里和师母切磋球技。

先生对二胡、口琴、笛子、豫剧样样精通。2008年元旦,他邀请众弟子到家里包饺子,席间师母提议每人来一段节目助兴。先生率先唱了一段豫剧《刘大哥讲话理太偏》,大家挨个献艺后,他又唱了一段《朝阳沟》。据新哲说,先生经常在家里开“演唱会”,最爱唱的是《英雄赞歌》《红梅赞》和豫剧《朝阳沟》。在美术、书法等方面,先生也有独到之处。他教过的本科学生都知道,先生的板书堪称“图院一绝”。简朴的家里挂着不少自娱自乐的美术和书法作品,颇具水准。1998年左右,他在家中举办家庭书法展。大约在2012年左右,先生参加深圳画院举办的会议,碰巧路过一个街头艺人的画像摊,他观摩一会儿轻叹:“这幅画人脸比例失调,有点别扭。”一语点破画像不足。为庆祝马刘凤考上博士,先生专门写了两幅字送她,一幅是李白的《早发白帝城》,一幅是他作的新诗:“黄河长江万里游,极目华中望九州。征帆高挂济沧海,大洋从我心中留。”鼓励她要树立雄心大志,潜心学习,更希望她能够大展宏图,有所作为。

先生古文功底深厚,新诗也写得好。据肖希明教授回忆,1983年先生带他们在国防科技大学图书馆实习,在欢送会上,先生朗诵了一首自己创作的歌颂图书馆和图书馆员的新诗。肖老师回忆说:“诗很长,也很有激情。有意境,韵也很美。当时真让我们大吃一惊,完全颠覆了曹老师在我们心中‘夫子’的形象。”有一年春节,先生携夫人登黄山,突遇大雪封山。两位老人摸着台阶旁的栏杆,顶风冒雪一步一步地往下挪,捱到山脚下时已是子夜时分。回到武汉,众弟子听说后都替老师后怕,先生却赋《登黄山诗》一首,将人生比作勇攀阶梯,在客厅当众激情朗诵,让弟子感佩不已。

先生不仅涉猎广泛,而且博闻强记。有一次去杭州参加学术会议,在杭州电子科技大学任职的陈矩弘博士陪他和师母到西湖游玩,发现先生对西湖的人文历史了如指掌,各种名人掌故、异闻传说娓娓道来。先生在孤山下,讲述“梅妻鹤子”的千古佳话;在岳庙中,对岳飞生平及抗金事迹介绍得极为详细。陈矩弘原想着为先生导游一番,没想到先生却反过来成了他的导游。

先生毕生致力于古籍版本学、古籍编撰史、雕版印刷术的起源、图书文化史研究,在众多领域多所创获,影响深远。先生从教30余年,共培养15名博士、24名硕士,为我国图书馆学和文献学教育做出了巨大贡献。他的一生,淡泊明志,立德立言,无私奉献,堪为学界楷模。先生虽然远行,但经典著作将不朽于后世,先生的高尚品格和学术精神将激励我们继续前行!

愿先生在天堂有书香为伴。先生安息!