广东公共图书馆残障群体服务的现状、问题与对策*

2022-04-08李毅萍耿纪昌罗杏芬郭科文秦晓婕

李毅萍,耿纪昌,罗杏芬,郭科文,秦晓婕

《平等、参与、共享:新中国残疾人权益保障70年》指出,残疾人事业发展是全面建成小康社会的重要目标。公共图书馆作为公共文化服务体系的组成部分,一直重视对残障群体的服务,《公共图书馆法》提出公共图书馆要为残疾人等特殊群体提供针对性服务,2019年4月1日颁布实施《图书馆视障人士服务规范》(GB/T 36719-2018),“十四五”时期公共图书馆高质量发展的重要抓手包括保障残障群体享受到高质量的普遍均等服务[1]。为此,全面把握公共图书馆残障群体服务状况,了解存在问题、提出发展对策迫在眉睫。笔者2020年8月通过知网进行的文献调研发现,图书馆残障群体服务研究基本上聚焦于政策法规、服务理念、个案研究等方面,近期缺乏对一个省域进行整体性调研的成果,这不利于地区性公共图书馆在“十四五”期间从整体上转型升级残障群体服务、更高水平地保障残障群体的文化权益。为此,本文调研广东公共图书馆残障群体服务状况,为相关政策制定、服务开展和专题研究提供参考。

1 调查概况

本调查主要采用问卷调查法,调查对象为广东县级及其以上公共图书馆(以下简称“公共馆”),部分题项设置参考李春明研究团队的“图书馆面向残疾人服务现状调查问卷”[2]和张靖研究团队的“广东省公共图书馆残障用户服务调查”[3]。调查问卷包含公共馆残障群体服务基本情况、资源设备、服务项目、社会合作、培训情况、用户需求、服务障碍等方面。调查时间为2020年11月1日至2020年12月30日,向全省县级及以上公共馆派发问卷共142份,回收有效问卷68份,回收率为47.9%;珠三角地区和粤东西北欠发达地区样本量接近,基本上能够反映广东公共馆残障群体服务的总体概况。

2 服务现状

2.1 基本情况

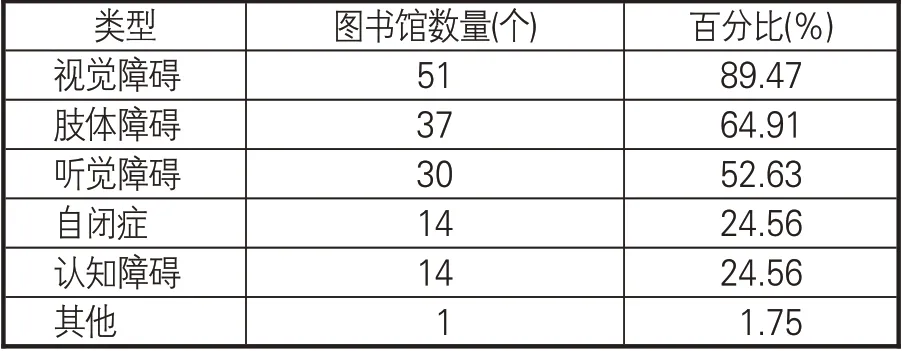

在68家样本中,县区级馆54家,地市级馆13家,省级馆1家。其中57家开展了专门面向残障群体的服务,没有开展该服务的11家均为县区级馆。60%以上的馆于近10年专门开展该类服务。图书馆越来越重视残障群体服务,超过90%制定或打算制定残障群体服务专项规划或将相关内容列入发展规划。33家残障群体服务主要由报刊部、读者服务部、流通部等部门承担,24家无固定的负责部门。可见,广东公共馆残障群体服务尚未实现全覆盖。表1展示57家样本馆接待过的残障群体类型。

表1 残障群体服务类型

2.2 资源保障

特殊格式馆藏资源来源主要是采购,表明广东公共馆残障服务馆藏资源来源比较单一,未能形成针对本地残障群体需求的特色馆藏资源[4]。由于我国适用于残障群体的特殊格式资源出版渠道匮乏,出版物品类非常少,个别馆探索自行制作服务资源模式。广东公共馆特别是大中型馆应加强与专业出版机构的协作,积极参与特殊格式信息资源的生产传播链,从而优化特殊格式馆藏资源保障。

表2 特殊格式馆藏资源主要来源

在提供特殊格式资源服务的图书馆中,提供盲文读物49家(86%)、有声读物38家(66.7%)、无障碍影视作品11家(19.3%)、大字读物12家(21.1%)。根据《图书馆视障人士服务规范》[5]中对各级馆收藏文献类型的数量指标要求(表3),笔者对填写馆藏特殊格式资源数量的图书馆是否达标情况进行统计(表4),发现无障碍影视作品收藏达标率(达标率=达到指标要求的图书馆数量/填报该项指标的图书馆数量*100%)达100%,盲文读物收藏达标率50%。与2013年调研结果相比,《图书馆视障人士服务规范》实施后,提供有声读物的馆有所增加[3];但资源集中于视障读者,资源类型达标率不高。

表3 各级图书馆残障文献类型指标要求

表4 馆藏特殊格式资源达标情况

在无障碍建筑设施方面,91.2%提供坡道和无障碍专用卫生间,79%设有无障碍标识,77.2%设有无障碍出入口,57.9%设有盲道,54.4%设有无障碍电梯,5.3%设有无障碍停车位。充足的无障碍设施是提高服务效能的基础,与残障人士需求相比,还需要加大投入,提高保障水平。在辅助阅读设备方面,68.4%提供装有读屏软件的电脑,61.4%提供听书机和助视设备,43.9%提供盲文点显器,12.3%提供盲文刻印机,8.8%有低位目录检索台。整体而言,图书馆较为重视视障用户的无障碍建筑设施和辅助阅读设备,需要提高其他类型残障读者的设施设备保障水平。

2.3 服务项目

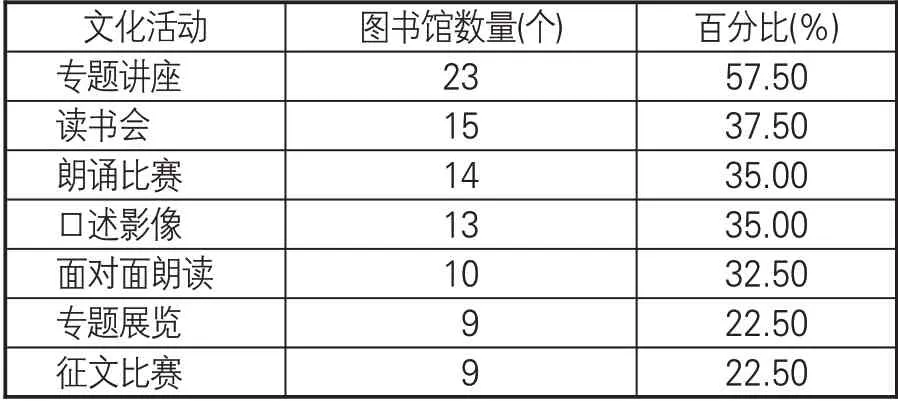

广东公共馆面向残障群体的基础服务集中于视障读者服务。57家样本中,49家(86%)开展盲文读物借阅,38家(66.7%)开展有声读物借阅,28家(49.1%)开展馆员代办服务,22家(38.6%)开展听书机外借,11家(19.3%)开展远程参考咨询,9家(15.8%)开展免费快递借还,5家(8.8%)提供无障碍格式转换服务。这表明针对视障读者的基础服务尚未实现全覆盖,个性化服务需求满足性低。在文化活动方面,17家未开展相关服务,40家选择表5所列文化活动项目,专题讲座、读书会、朗诵比赛等传统阅读推广活动是主流,面对面朗读、口述影像等创新服务也有一定比例。

表5 残障群体文化活动

在开展培训服务方面,超过一半(N=57)开展图书馆使用培训,接近一半开展信息化设备(手机、电脑等)利用培训,10%开展盲文培训、手语培训、职业技能培训,18家(31.6%)没有开展培训服务。这说明重视残障读者利用图书馆问题,但忽视职业技能培训以及能让残障读者获得学校外的学习培训服务。

在宣传与推广方面,微信是最重要的宣传渠道(见表6)。县区级馆中,29家(53.7%,N=54)通过官方微信进行宣传;市级馆中,12家通过官方网站进行宣传(92.3%,N=13)。上述分析表明,残障群体服务宣传主要以新媒体和自媒体为主,传统媒体的作用有待加强。

表6 残障群体服务宣传与推广

2.4 社会合作

图书馆的对外合作机构中,如表7展示,残障专门协会是主要的合作机构,其次是志愿者组织、特殊学校。公共馆之间的合作少,尚未形成合作机制。康复医疗机构、企事业单位、政府部门、其他类型的协会/学会等是重要的社会力量,但图书馆与它们的合作也较少。在合作方式上,图书馆与社会机构的合作机制尚不成熟,近一半(N=45)在有活动需要时才建立短期合作关系;14家(31.1%)的合作方式是定期合作开展活动,根据活动形式具体分工;8家(17.8%)主要是图书馆为其他机构提供馆藏、信息等支持;仅有2家(4.4%)与社会机构订立长期协议,且是分工权责明确的合作机制。

表7 残障群体服务主要合作机构

在经费投入上,20家(35.1%,N=57)在办馆预算中占一定比例,19家(33.3%)根据采购需求一次性投入,18家(31.6%)没有经费投入,其中县区级馆占大多数,经费不稳定影响了残障群体服务的可持续性。在近5年残障群体服务经费投入上,一半以上(N=68)不清楚本馆对残障群体服务的经费投入;34家有具体的经费投入,但经费投入明显分化,说明广东公共馆残障群体服务不平衡。

表8 近5年残障群体服务经费投入

2.5 培训情况

从馆员配置看,57家样本中,接近一半为残障群体配备专门的馆员;在县区级馆中,一半以上没有配置馆员。24家(42.1%,N=57)有相对固定的兼职馆员,6家(10.5%)配备专门馆员。配置专业馆员是提升残障人士服务水平的保障,可见基层馆需要增强人力资源的配置。此外,35家(61.4%,N=57)没有对残障群体服务馆员、志愿者进行培训;在22家开展培训的馆中,95.2%的培训不定期。为此,应提高培训的覆盖面和频率。

2.6 用户需求

36.84 %(N=57)对残障群体开展服务需求开展调查,15.79%尝试建立残障群体信息库或需求档案,17.54%针对残障群体服务进行评估。可见,在残障读者文化信息需求以及意见建议方面,仍需要加强信息反馈收集。

2.7 服务障碍

由表9发现,图书馆残障群体服务的主要障碍是资源保障不力、残障群体利用图书馆服务的积极性不高、项目参与度低。此外,因残障群体生理的特殊性,部分馆缺乏专业指导。值得一提的是,近15%(N=68)县区馆认为当地已有其他机构提供相关服务,图书馆没有必要重复开展服务。可见,图书馆需在调动残障群体利用图书馆服务的积极性等方面加大投入力度。

表9 残障群体服务障碍

3 问题与对策

3.1 存在问题

广东公共馆残障群体服务的问题包括:服务意识不足,专门面向残障群体服务的年限较短,部分县区馆甚至没有开展该服务;服务类型单一,服务重点是视障读者,无障碍建筑设施、辅助阅读设备、文献资源主要面向视障用户;文献信息资源共享程度低,无障碍格式馆藏资源不达标;阅读推广的个性化需求满足度低;职业技能培训和学习培训服务欠缺;专业馆员缺乏培训,用户需求调研不足;与社会机构的合作尚未形成稳定模式;经费投入不足。

3.2 发展对策

(1)推动残障服务的全覆盖。残障群体各地数量都不少,并非个别地区才存在;残障群体包括很多类型,并非听障、视障、肢残等可以涵括;残障群体比较特殊,服务精细化要求较高。面对广东公共馆残障服务现状,建议各馆提高残障服务保障认识,积极开展残障服务;根据政策要求,与残联等机构深度合作,开展地区性残疾群体全面调研,细分残障群体类型,弄清各类型残障群体的特有需求。在此基础上,推动馆藏资源保障的群体全覆盖,探索残障服务在群体上的全覆盖;进一步,在每类残障群体服务上,根据个性化需求,开展精细化服务。比如,优化视障资源结构,降低普通印刷型盲文读物比例,增购国际通行的DAYSY格式文献资源;借鉴我国台湾地区的“图书馆视障电子资源整合查询系统”,便利视障人群远程查询各馆无障碍电子格式资源[6];针对听障人群难以接收听觉信息,为保障其正常获取图书馆服务指导材料和音视频资源,可以添加字幕和辅助性的文本信息。

(2)探索残障服务的一体化。残障服务作为特殊服务,面对残障群体类型多样、分散各地的情况,要提供高质量的服务,需要强有力的资源条件,而事实上图书馆的人力、物力、财力等资源非常有限。为此,探索市域、省域等区域性的残障服务一体化,实现区域内的共建共有共享是一条可行路径。比如,针对单馆难以健全各类专门的残障服务设施和资源现状,可以结合区域性残障服务资源共享程度较低情况,首先建立市域残障服务设施和资源合作机制,在此基础上建立省域残障服务设施和资源合作机制,逐步实现区域性残障服务的共建共有共享,保障区域内的残障服务全覆盖和高质量。“十四五”期间,广东省立中山图书馆谋划建设省域公共图书馆服务体系,广州、深圳等地积极优化“图书馆之城”建设,可以将残障服务一体化纳入区域图书馆一体化内容,作为提升图书馆服务保障水平和服务能力、实现图书馆高质量发展的重要抓手。

(3)增强残障服务的专业化。图书馆残障服务往往依赖于与社会机构的合作,合作机构主要有残障专门协会、志愿者组织和特殊学校,但这类合作基本停留在浅层次。比如,很多馆仅在有活动需要时才开展临时合作,服务内容以活动为主,图书馆简单地提供场地、文献信息资源,没有展现图书馆的专业价值。图书馆专业价值的缺失也包括缺乏残障服务专业机构和训练有素的残障服务馆员[7]。残障服务馆员的能力包含态度和技能,如果未经系统培训,馆员往往对各类残障群体的特点缺乏认知,无法准确把握残障用户诉求,也难以提供“适度”的服务需求,从而产生过度服务或服务不足现象。为此,建议各馆设置残障服务部门和残障服务专业馆员岗位,有条件的馆可以设置独立的残障服务部门和专门的残障服务馆员岗位,条件不足的馆可以将残障服务纳入某一部门的核心工作范围和某类专业馆员岗位的职责范围,避免产生残障服务责任主体缺失现象;加强残障服务专业培训,增强残障服务专业能力,如开展残障服务继续教育、鼓励馆员报考在职残障服务领域学位、与残障服务标杆单位开展交换馆员合作项目。

(4)推进服务项目的特色化。图书馆残障群体服务项目主要以开展文化活动的方式进行,形成了以活动带动服务的模式。这些活动往往和普通读者服务大多雷同,如果只是不定期分散提供,无法体现残障群体服务的特色,也导致许多馆没有专门开展针对残障群体的服务,而服务项目也因缺乏针对性而缺乏吸引力。为此,建议通过调研本地残障群体的需求特点,结合本地社会资源和文化特色,开发一系列特色服务,探索残障服务项目的系列化和特色化。