“X不X,Y不Y”构式分析

2022-04-08张艺馨

张艺馨

(华中师范大学 语言与语言教育研究中心,湖北 武汉 430079 )

一、引言

现代汉语中的“X不X,Y不Y”是一种对举构式,其中“X”和“Y”呈现相反、相对或相近的特征,是构成该构式对举的有力佐证。例如:

(1)尹修星想来想去,当官是没戏了,基金会又是白手起家,万一弄不到钱,自己岂不成了官不官、商不商的四不像?(张欣《婚姻相对论》)

(2)“谁住你那个王八窝子,男不男女不女,不知道都是些啥人!我不知道哪辈子作的孽,寻了个你,叫我跟着受这个罪,我的天呀!……”(李晓明《平原枪声》)

以上两例,无论是例(1)的“官不官,商不商”还是例(2)的“男不男,女不女”都形成了前后对举的格式,且对说话人想要表达的否定态度起到了一定的加强效果,使听话人进一步理解了说话人对于抽象概念的描述。

关于“X不X, Y不Y”的研究,学界相关的成果较少,宋春阳最先对该构式进行了讨论,他认为该构式具备四个方面的修辞效果:一是双向对举,结构整齐匀称,有着对偶修辞作用;二是语义不是X和Y的简单相加,而是“意在言外”,给人以无穷的联想;三是形象鲜明,富于夸张;四是主词X、Y和宾词X、Y完全一样,读或说都很顺口[1]。陈飞凤指出,该构式的前后两项不是简单的相加,而是缺一不可的前后对举格式,同时“X”和“Y”的语义成分对整个结构的意义有着很大影响[2]。唐方舟从韵律角度对该构式进行了研究,他将其分为仄起平收、仄起仄收、平起仄收、平起平收四种情况,并提出前后两项可以对调位置,同时可以搭配“什么”“要”“欲”等成分[3]。黎小明认为该构式为一个贬义性否定构式,并进一步分析了构式的“X”“Y”成分的语义跟构式的语义效果有着制约关系,以及该构式的贬义性特征的理据来源[4]。白婷婷对“A不A,B不B(的)”“不A不B”“A不像/是 A,B不像/是B”三类结构的考察发现,三类构式的句法、语义、语用均有联系,同时通过对这三类构式的比较研究,指出对汉语国际教学工作也有一定的启发和借鉴意义[5]。

通过对前贤研究成果的梳理和总结,发现在已有的成果中虽然对该构式的句法、语义、语用、韵律等方面的特征做了一定的归纳,但仍是从传统的结构主义的角度看待“X不X,Y不Y”的,仅有黎小明从构式语法理论视角讨论了该构式的相应特征。本文拟从构式语法理论的角度,对“X不X,Y不Y”做出相对应的分析与探讨。

二、构式界定与成因

(一)构式界定

根据Goldberg的定义,任何格式的形式或功能不可以从其组成部分或已有的构式中推测出来,则该格式可以被认为是一个构式,同时一些格式可以推测出来,如果其使用频率够高,也可以被认为是构式[6]5。“X不X,Y不Y”作为一个待嵌格式,其主要组成部分由“X”“Y”“不”三个词构成,其中“X”“Y”可以由动词、名词、形容词这三类成分充当,但是从组成成分的词类性质来看,并不能说明该格式是一个构式,例如:

(3)打喷嚏之前哭不哭笑不笑的表情,睡醒了伸懒腰的舒展,不高兴却找不到理由。(微博)

(4)你做的这汤酸不酸甜不甜的,谁能喝得下去?你自己做的汤,你自己喝吧!(微博)

(5)林业生产这么忙,哪有精力抓农副业;有人污蔑林区搞副食品基地是工不工、农不农的大杂烩。(《人民日报》1978-02-25)

从上述三例中提取出的“哭不哭,笑不笑”的“哭”和“笑”,“酸不酸,甜不甜”的“酸”和“甜”,“工不工,农不农”的“工”和“农”都无法推测出其构式的意义。

构式的意义是基于“整体大于部分之和”的整体观体现出来的,一般而言很难从组成部分的意义推测出来。“X不X,Y不Y”作为一个形式和功能都较为复杂的待嵌格式,无法从“X不X”与“Y不Y”这两个部分的意义中推测出关于该格式的整体意义,例如:

(6)虽然为师我人比较聪明,修炼速度快,比同龄人功夫高出那么一些,但是功力的高低并不是评判一个人笨不笨傻不傻的标准。只要肯吃苦,勤修炼,那么就算是块石头,恐怕也能修成精。(胖亦有道《阴阳道典》)

(7)仅仅是假设,事实是她苟活了三年,待事发后,张国庆的形象已变得人不人鬼不鬼的,虽然可以排除他作为元凶的嫌疑,却不能排除他包庇凶手的……(麦家《暗算》)

无论是例(6)的“笨不笨,傻不傻”还是例(7)的“人不人,鬼不鬼”,其组成部分的意义皆是在说明说话人认为所描述的对象不具备“笨、傻”以及“人、鬼”的概念特征,脱离了正常的认知范畴,但从上下文语境表现来看,“笨不笨,傻不傻”“人不人,鬼不鬼”都带有一定的贬义色彩在其中,显而易见这无法从组成部分的意义中推测出来。

综合上述两点的论证,我们可以借此认定“X不X,Y不Y”是一个构式。

(二)构式成因

1.构式承继

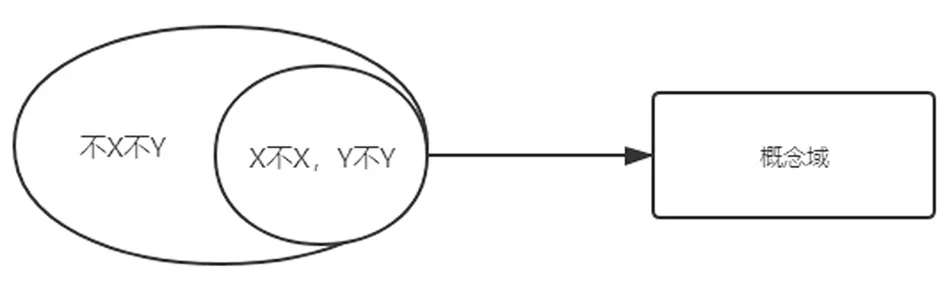

“X不X,Y不Y”的成因是承继自“不X不Y”。黎小明将该构式认定为“不A不B”的关联构式,主要表现在理据性的承继上。就“X不X,Y不Y”而言,它与“不X不Y”在表达说话人的贬斥性主观态度方面十分类似,但是“不X不Y”比“X不X,Y不Y”多了其他方面的意义,根据其可变项成分的不同,其表达的主观意义也不尽相同。“不X不Y”的具体意义类型有哪几种这里暂且不表。这两个构式上的联系并不是常规意义上的原型构式和扩展后的延伸构式的上下位承继关系,而是一种非对称性的承继关系[4]。构式的“承继”,描写的是更为抽象的构式和更为具体的构式之间的一种关系。构式性特征,亦即形式和意义方面的特征,是沿着向下的方向被承继,即从更高层、图式化水平更高的层级朝向更低层、更具体的层级[7]57-60。“不X不Y”作为图式化构式,居于上层级,而“X不X,Y不Y”则是位于其下层级,但毫无疑问的是,二者均有共同的隐喻映射概念域,如图1所示。

图1 两个构式的隐喻映射

图1中所示十分明显,二者在贬斥义方面有着共同的隐喻映射基础,即“X”和“Y”皆在该概念域内,“X不X,Y不Y”将说话人主观的贬斥态度这一信息保留了下来,而来自“不X不Y”其他的方面则没有选择,说明这一隐喻映射是有选择性的[8]56-58。例如:

(8)a.这个人的态度不冷不热的。

b.这个人的态度怎么冷不冷,热不热的?

例(8)a句的画线部分是“不冷不热”,且整个a句是陈述句,语气并未见到说话人的态度呈现贬斥性,b句中画线部分是“冷不冷,热不热”,且用在反问句中,表达了说话人的一种贬斥性语义。从两个句子的比较情况来看,a句其实可以分两种情况来理解:一种是陈述性的客观描述,另一种是跟b句中一样的贬斥性态度,但这两个不同的语义识解应建立在相关的语境所构建的框架内,这样置于一定的背景下,就可以产生特定的语义表征效果了。若将a句中的陈述句改为反问句,那么整体的语义效果就呈现出有贬斥性语义效果的倾向,例如:

(8)a’这个人的态度怎么不冷不热的?

这样来看a’句虽然是反问句,但是贬斥性存在,并不是全部,仍然带有一些其他的语义倾向,这也就说明了构式“不X不Y”是“X不X,Y不Y”的原型和上位构式。

2.情境编码假设

所谓情境编码假设,是指语言最基本的形式和功能于人在现实世界的经历进行编码,从而实现说话者之间的交流,语言的任何形式都要诉诸人类的日常生活经历而求取意义。“X不X,Y不Y”正是由于说话人对客观世界中所存在的某种事物无法理解,在自身的认知中又无法找到对该事物对象的概念的对应表征,因此只能从与之相关联的事物概念中提取突出特征,从而对其进行否定,以此来完成对该事物对象的描述,构成了“X不X,Y不Y”这一构式。邵春燕将这样的一个过程归纳为六个步骤:体验—判断—抽象—选择—组构—序列化[9]81-82。这一过程的六个步骤体现了人们对于客观世界的主观性认知体验,同时反过来也是在加深和扩展人们对客观世界呈现的事物多样性特征的经验构建。例如:

(9)复梦,圆梦,重梦,红楼梦影,我全都看过了。我就爱这个。什么文学不文学,文艺不文艺,我可不管。我就不懂文学是什么意思?(张恨水《金粉世家》)

(10)她只是不认识了那些人。假若今年,北平人已成了这么人不人鬼不鬼的样子,明年应当怎样呢?她不敢再往下想。(老舍《四世同堂》)

例(9)中的说话人对红楼梦相关的书籍如数家珍,显然是看过很多这类的书籍,这也表明了其对该类书籍的热爱与熟稔,在其内心中已经构建起相应的认知概念模型,而画线部分的“文学不文学,文艺不文艺”对说话人来说是无法理解的概念,且没有现实世界的客观体验作为基础,无法以此提炼出相应的认知概念,所以说话人对此有着主观上的不熟悉和下意识的排斥感。例(10)中她对北平人的样子感到非常陌生,因为他们的样子看起来很陌生且很凄惨,不复当初的样子,让她失去了熟悉感并产生了厌恶、恐惧、担忧等一系列复杂的情绪,也就是说她对当下北平人的状况是以已有的过去的经验做参照,但是无法形容当下他们的样子,只能找出介于“人”和“鬼”之间的模糊状态作为对此的描述性认知。

三、语义特征

(一)成分关系

“X不X, Y不Y”中两个可变项成分有时呈现出一种相对或相反的关系,使得构式有时会处于一种“尴尬暧昧”的中间状态。宋春阳、陈飞凤、白婷婷等先后在其研究中提到了类似的看法,他们均认为该构式若成分为相反或相对的反义词时,构式就会同样呈现两端相对或相反,但是由于是一种否定成分居于前后两项的中间位置,说话人同样是出于对前后两项的成分词汇持否定态度,给听话人一种“似是而非”的模糊之感。例如:

(11)说完恨得不行,又加一句:只知道和那些相公不是相公,戏子不是戏子,男不男女不女的东西混在一起。(须兰《红檀板》)

(12)他恐惧着那种中间的感觉,就像他以为小业主比资本家还差劲,中农比地主还可疑一样,他觉得中间比两边都平庸,而且更危险,甚至更不安全。他形容不出来落在中间的那种上不上下不下的悬置感有多么可怕。(王旭峰《筑草为城》)

以上两例中,例(11)中的“男不男,女不女”是完全相反的关系,“男”和“女”作为生物的性别分类,只有这两种类别,“非此即彼”,不存在第三种可能。例(12)中的“上不上,下不下”是相对关系,中间容易出现其他可能的状态。但不管是哪一种,两例均是对于前后两项的否定,存在这种情况的原因是基于“非范畴化”。

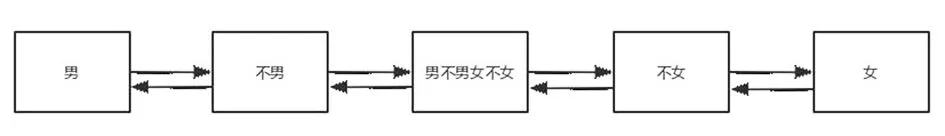

所谓非范畴化,在语言层面是指在一定条件下范畴成员逐渐失去范畴特征的过程,在认识层面是指一种思维创新方式和认知过程[10]5-6。很显然的是,构式“X不X,Y不Y”为了“迎合”说话人的交际目的以及主观需求,将“X”和“Y”从说话人的认知概念的范畴中剥离了出来,并对所描述的对象不认可,加以贬斥,让其处于一种“不被认可、不被接受”的中间状态。这种状态因为无法被说话人理解、认可,甚至加以贬斥,而无法估量。但是“存在即合理”,主观上不被接受、认可,并不代表其无法以合理的方式存在于语言层面和认识层面。非范畴化为“X不X,Y不Y”提供了重要的理论支撑和“存在温床”。众所周知,范畴是认知语言学的重要理论概念之一,同时也是我们对客观事物进行分类和判断的重要方式之一,而非范畴化则是将语言和认识上的一类或一个对象客体从该类范畴中提取出来,将其归属的范畴特征与联系去掉,在形成新的范畴之前,这一“无归属”的状态会一直存在下去。以例(11)来说明,“男”和“女”是两个对立的性别范畴,但是随着时代和社会的审美风格和整形手段的进步,发展出了介于男性和女性之间的“人妖”,或者网络上所说的“阴阳人”,这为“男不男,女不女”构式的形成奠定了社会文化基础,同时由于有了这种社会文化基础,大众对这种介于两性之间的特殊状态有了一定的认知接受度,故此从非范畴化角度看,其发展过程应为这样:

图2 “男不男女不女”发展图

很明显的是,不管是从男到女,还是从女到男,中间都要脱离这两个性别范畴的约束,中间的“男不男,女不女”即可以算作是一个暧昧的中间临时状态,也可以看作是其在脱离原有的范畴后,独自构成的新范畴。不过在例(11)中,“男不男,女不女”被用来形容“那些东西”的形象特征,保护了说话人的贬斥态度。

对于“X不X,Y不Y”的“X”项和“Y”项呈现相近的语义关系,但从构式的整体而言,说话人往往需要对这两个变项成分所处的范畴进行双重否定,才能体现出其主观性态度。对两个范畴的双重否定,有时会凸显说话人的排斥之义,如例(9)中说话人不喜欢文学也不喜欢文艺,对二者持排斥态度,但有时也会带有客观公正的立场进行评价,例如:

(13)“亭前垂柳珍重待春风”,每个字(繁体字)都是九笔。读起来诗不诗、词不词,如果不懂民俗,可能会一头雾水。(《人民日报海外版》2016-01-05)

该例中的“诗不诗,词不词”均属于文学体裁这个大范畴中的两个小范畴,而“亭前垂柳珍重待春风”这句话读起来既不像诗,也不属于词,应当是一种新的文学体裁,但由于尚未对此有所认知总结,所以故将其当作一种新体裁,尚未形成范畴,而例(13)中因为是在报刊的文章中出现,因此秉持着较为客观的立场态度。

从例(9)和例(13)中能够发现,画线部分同样处于一种没有形成固定范畴的状态。无论是例(9)中说话人提到的那些书籍,还是例(13)中的“亭前垂柳珍重待春风”,皆不具备两例中所提到的两种特征,例(9)中的是不具备“文学”和“文艺”的特征,而例(13)中的是不具备“诗”和“词”的特征。基于此,两例中的画线部分属于所描述对象的本质特征,但因为无法在已有的认知经验中找到对应的百科知识作为经验模板,用作参考,只能用否定已有的两个处于同一范畴内的相近的小范畴的概念特征,来体现出所描述对象的特征。

(二)贬义态度

黎小明明确提到,“A不A,B不B”构式具有贬义意义,并将构式义概括为“说话人主观认定被评论对象的行为和表现既不符合A标准又不符合B标准,同时传达出说话人对该对象的贬责情绪”。这里的“A不A,B不B”也即本文的“X不X,Y不Y”。归结起来,这一构式的出现就是因为译论对象的行为表现不符合说话人的心理预期,偏离了其交际意图与目的,故这一构式含有贬斥之义。预期通常与一定的社会常规、言谈事件中说听双方的知识状态以及特定的话语语境密切相关,而在“X不X,Y不Y”中,说话人本来的目的并不抱有期待感,说话人的观念中无法对所描述对象做出更为细致具体的描述,故用该构式作为在语言—逻辑层面对客观事物的较为恰当合适的描述。例如:

(14)这围墙好看呐,中不中,西不西穿西服戴顶瓜皮帽,脖子里还缠条围巾呢,这身子打扮是哪个朝代的?(陆文夫《围墙》)

例(14)中的“中不中,西不西”表明了说话人对听话人的打扮样式非常排斥,在“穿西服戴顶瓜皮帽”这一位于动词短语前作状语,更是率先旗帜鲜明地表明其态度,与后面搭配的信息内容相互照应。从说话人的交际意图来推断明显是一种间接言语行为[11],虽然字面上并没有任何一个直接表达带有贬斥意味的字眼,但不管是从说话人对听话人穿着打扮的描述,抑或是最后询问是哪个朝代的打扮,都暗藏着说话人的不满、意外以及讽刺的主观情感态度在其中,贬斥之意就不难理解了。听话人的穿着打扮会是什么样子,但不管怎么穿着打扮,都应有一个正常的标准,这个标准是大众审美的规约化,也存在于每个人的认知经验中,但是听话人的实际打扮让说话人的预期落空,不符合这种认知经验的判定,故用“中不中,西不西”的这种整合型构式作为对实际穿着打扮的较为恰当的描述,有了立体感。

(三)符号性

隐喻是通过一个事物或事件的属性来认识另一事物或事件的认知方式。认知是一种社会活动,而人类社会活动本身就是一种交际活动,具有符号学意义[12]。构式“X不X,Y不Y”具有隐喻的特征,同时也具备符号的特征,因为该构式所描述的客观对象是一种隐喻认知上的本体,是一种符号象征的对象,这种本体对象承载着向大脑传递着该对象的相关概念和信息,从而在二者间构建相对应的映射联系的任务。隐喻以其表达方式为载体传达隐含的概念。思维上的“A(本体)是B(喻体)”这一信息,即通过喻体属性来认知本体[13]65-66。因为“X不X,Y不Y”居于一种认知上的暧昧中间状态,但其在语言—逻辑层面上仍然是一种隐喻映射表现形式,通过该构式的描述,听话人得以了解说话人所要表达的客观对象是什么性质、具备什么样的特征。

从隐喻和符号的角度看待“X不X,Y不Y ”构式的语义效果,就需要了解隐喻的解释物。所谓解释物,是指一种人对符号的反应,亦是一种心理状态,是符形作用于人并使人在大脑中创造出一个相当的或者是进一步展开的符号[14]13。从解释物体现的效果看,隐喻的解释物包括情绪解释物、精力解释物和逻辑解释物[15]50,以“人不人,鬼不鬼”为例,“人”和“鬼”都是人们头脑中有着相应联系的经验概念是逻辑解释物,但是“人不人,鬼不鬼”很明显是不具备二者特征的一种事物对象,无法通过相应的概念和经验对其做出判断和定义,故通过否定“人”和“鬼”的概念特征来形容和描述,进而达到理解的程度,这是精力解释物,而作为符号主体的事物对象让人无法琢磨、理解,甚至让说话人带有一定的贬斥态度,这是情绪解释物。通过对“人不人,鬼不鬼”的分析,从中可以看出“X不X,Y不Y”是如何具备认知符号特征的,而情绪、精力、逻辑三大解释物在该构式中的划定,亦体现了该构式的主观性。

四、话语功能

从“X不X,Y不Y”的句法特征来看,其特征较为多样化,而且在句中的语法功能也是十分灵活多变的,并不是只拘泥于一处或两处位置,从中可以看出该构式的话语功能也应是多样化的,包含打破固化、情感强示、话题凸显等功能。

(一)打破固化

“X不X,Y不Y”是一种违反了社会固有模式的反预期构式,体现在其描述的客观对象上无法简单或具体地概括,其性状特征打破了人们的常规经验认知和预期,从而引发说话人的负面消极的主观评价态度。所谓社会固有模式,或者说社会陈规是指对特定社会中人或事物所持有的简单性看法[16]123-124,而“X不X,Y不Y”颠覆了这一固有模式,与传统或常规意义上的认知经验不相符,不仅体现在语言层面,还体现在认知层面。众所周知,人们的思维、心智等能力,深深地影响着语言的逻辑形式,语言是思维的一种载体和反映形式。构式作为人的高度抽象思维反映在客观世界的一种表现形式,天然具有主观性,“X不X,Y不Y”则是基于说话人对于“X”和“Y”的双重否定,以此来表明对使用该构式所描述对象的不认同甚至排斥之意。例如:

(15)高等华人的男女这样赶紧的浪费着,享用着,畅快着,那里还管得到国货不国货,风化不风化。然而口头上是必须维持风化,提倡节俭的。(鲁迅《关于女人》)

(16)但严丽不满意了,说:“你看咱们像个啥呢,农民不农民,商人不商人的。”(《人民日报》1988-10-16)

在以上两例中,例(15)中的“国货不国货,风化不风化”是对国货、风化二者的全盘拒绝和否定,正常来讲,一个国家和民族的人们应对自己所在国家和民族的货品和风俗文化有着极高的认同感和支持力度,但是显然,该例中所谓的高等华人违反了正常的社会固有认知,也反映了说话人的不满和排斥。例(16)中的“农民不农民,商人不商人”是严丽对听话人以及自身身份的判断,不仅含有不认可之意,还进一步透露出不满。

(二)情感明示

关于情感明示,构式“X不X,Y不Y”并不是一个用来直抒胸臆的语言结构,而是通过否定“X”和“Y”的概念特征,进一步否定该构式所描述的客观对象,同时暗含着说话人的隐藏之意,黎小明认为“A不A,B不B”远比“不A不B”更加富有贬斥色彩,构式的压制效果远比“不A不B”要强得多,对此我们表示认可。但是,吴硕官则提出了一个有意思的看法,他认为我们所讨论的“X不X,Y不Y”其实并非只有贬斥之义,在一些特殊语境下所要表达的意义是含有进步性的[17],例如:

(17)庄稼人眼界开阔起来了,知道除了本县的城关,还有那么多村子迅速地飞起来,变成一些农不农,工不工,商不商的经济单位……(转引自吴硕官《“N不N”格式浅议》)

就该例而言,画线部分的“农不农,工不工,商不商”乍看是三项的“X不X,Y不Y,Z不Z”,但是结合全句语境来看,并没有对这种“三不像”的村子发展形势做出批评和不满,而是一种肯定的态度。结合当时的时代背景,这种“三不像”的村子发展形势正是顺应了时代发展要求,理应受到鼓励。

不管是贬斥态度,还是认可态度,都需要依托构式所在的语境才能正确解读其所蕴含的情感选择倾向。语境是一个心理结构体[18]224,这是一个认知的动态过程。“X不X,Y不Y”就是根据这样的一个过程,让听话人按照说话人形式上对“X”和“Y”更多地否定,从而来判断是贬斥还是认可。不过这种“明示”需要根据其所在的整个句子语境的总体基调来判断。这个判断的准则我们认为可以依据Levinson的会话含义三原则中的方式原则[19]来解读构式所在整体语境的隐含义。

(三)话题凸显

话题作为一种语法成分,通常具有语言形式方面的某种表现,尤其是在话题优先的语言中[20]37。汉语作为话题优先的语言在这方面更是十分突出。“X不X,Y不Y”作为主观上表达说话人态度倾向的构式,在句中通常会起到凸显话题的作用。例如:

(18)唐臣啊唐臣,俺娘俩咋对不住你了,把我们弄到这人不人鬼不鬼的地方活受罪?(《人民日报》2001-02-05)

(19)完喽!妹妹被那个什么总长给扔下不管了,姑娘不姑娘,太太不太太的在家里闷着。(老舍《火车集》)

例(18)中,很明显这句话的话题焦点是“唐臣”,并且“唐臣”还反复出现,后面有逗号做停顿,与后一句的“对不住你”中的“你”是同一指向,在最后的分句中亦可作主语,属于话题和主语重合的类型。“人不人鬼不鬼”用来形容说话人对被带到当前所在地方环境的不满,与前面分句中说话人自认她们娘俩对唐臣不薄,但是唐臣却把她们弄到一个很糟糕的地方,这种前后的对比,以及对所处地方的不满,凸显了说话人的主观态度,不仅仅是对所处地方的不满,更是对唐臣的不满。例(19)则是凸显“妹妹”这个优先的话题,从她被那个总长扔下不管后,就待在家里闷着,既不像太太,也不像姑娘,找不准自己的定位,无所事事,可见说话人对妹妹的关心和担忧之意。

李文浩明确指出,话题在句法、语义和语用功能方面所表现出来的重要性质[21]51,可归结为认知凸显原则的驱动和表征。话题的功效使得听话人的注意放在话题上,也是其焦点所在,基于认知凸显的原则,听话人在大多数时候会以说话人定下的话题为基准点,以此出发,构建属于自身“捕捉”到的信息内容,但说话人的信息意图能否让听话人理解,并产生“最大关联”,并在此基础上衍生出“最佳关联”,与人们的认知和交际有关。“X不X,Y不Y”用最小的“代价”,帮助听话人最大程度地理解、吸收并转化说话人的信息意图,凸显话题是其有效的手段。

五、结语

“X不X,Y不Y”前后形成对举,其中的可变项“X”和“Y”成分均由动词、形容词、名词充当,同时该构式的各部分的意义体现了说话人对描述对象特征的不认同,但这两方面都无法推测出其整体特征所在,因而可以认定该格式是一个构式。另外,该构式的成因源自对“不X不Y”的非对称性承继和情景编码假设。在该构式的语义特征方面,可以发现总体呈现出一种持贬斥态度的语义倾向,而各可变项成分间,是相反或相对的语义对立状态,反映到构式整体层面上,即该构式处于一种暧昧的中间状态,这同样反映出该构式具备隐喻层面的符号性特征。在话语功能方面,该构式具有打破固化、情感强示、话题凸显三个功能。