基于PISA命题理念审视物理实验教学

2022-04-08吕德明

吕德明

(浙江省温岭市第三中学,浙江 温岭 317500)

纵览近几年的浙江科学中考试题,我们不难发现命题的核心理念是促进学生的终身发展。因此,考查的重点是学生所具备的必备品格和关键能力。具体表现为考试的内容和考试的功能都在发生悄悄的改变。考试内容由单纯地关注知识和结果转向关注过程,关注方法、能力和认知。考试功能由单纯的选拔转向关注科学素养。对于科学素养这一概念的界定,不同国家和组织各不相同,本文采用OECD的观点。PISA对科学素养的定义是:作为一个反思型公民所需要的致力于科学相关问题和科学概念的能力[1]。在这些转变中,我们不难发现其与经济合作与发展组织(OECD)的PISA测试在理念上不谋而合。现行的PISA类测试评估从内容上主要分为三个领域:阅读素养、数学素养及科学素养。从测试对象的年龄和考试内容与形式与中考学生高度一致。PISA类测试侧重于在应用及情境化中,解决和科学素养相关的科学真实问题,因此,能测试学生是否能够掌握社会所需的知识与技能,深入检视学生的基础素养和关键能力。面对着这些变革广大师生都存在着很多的困惑,因此,我们有必要重新审视当前的物理实验教学。

在当下受到“唯分数”“唯升学”思想的影响,一些学校为了片面的追求升学率,拼命压缩物理新知识的教学时间,多出来的时间都用来进行“题海战术”。因此,很多物理实验就变成了教学中的“鸡肋”,经常出现分组实验变成演示实验;演示实验变成新技术下的模拟实验;做实验变成了讲实验。这就使得物理实验教学失去了探索自然界奥秘的作用;使学生失去了体验物理知识获得的过程,失去了借助实验探究提升物理关键能力的可能。这就使得物理知识变成了“无源之水,无本之木”。这样的物理实验教学,违背了学生的认知规律,违背了教育心理学的发展规律。结合以上现象以及国家提出的“双减政策”,本文提出了如何使物理实验教学更加科学有效地促进学生形成能力、培养核心素养的具体方法。

一、借助体验型实验促进知识理解

学生在学习知识的过程中,往往忽略理解而过分注重记忆。这就造成对知识缺乏加工和处理的内化过程,所以在知识迁移应用时往往无法提取。这也是大部分学生虽然努力学习,但是在中考中却经常发挥不出能力的重要原因。因此,为了促进知识的理解,可以利用物理实验让学生在真实的情境中确定问题和作出有证据的结论,提升科学素养。

1.生活型体验

物理知识来源于生活,服务于社会。生活化的情境会使学生产生亲切感,有利于激发学生的求知欲望,在知识的习得过程中他们的思维会更活跃,更能加深对物理知识的理解,也更容易养成从物理学视角解释自然现象的习惯。

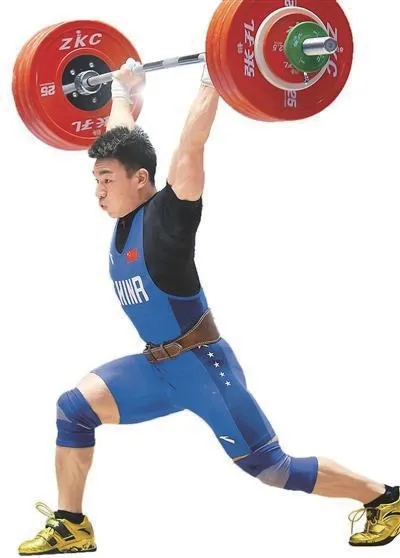

例如,重力的教学。学生在学习重力的概念时,我们可以借助大量生活中的真实情境,从而引发他们对重力概念进行文字表征。引课时我们可以利用(图1),人类总有一个飞翔的梦想,装上翅膀的人最终还是会落回地面,这是为什么呢?这时的同学能说出重力这个词语,但对重力的概念还知之甚少。接下来我们就可以通过更加丰富的情境让学生理解重力。(图2)背同学上楼和(图3)举重比赛,做这些事情时他们最直观的感受就是一个字“累”,除此之外,还能潜移默化地体现同学间的互助和运动员为国争光的担当。如果继续分析累的原因,必然是要克服地球表面物体自身向下的一种力,这样物体重力概念的出现也就水到渠成。即物体由于地球的吸引而受到的力叫重力。任何概念都有它的适用范围,修正重力的概念表述可以借助(图4)宇航员太空行走视频,这种近乎漂浮的状态和地球表面的物体有显著的差异。所以重力的概念必须限定在地表附近。为了检验学生对概念的认知程度,我们必须让他们在新情境中解释自然现象。(图5)是苹果落地的频闪照片,苹果为什么会出现这样的运动轨迹呢?理解水平的最低层次是知道苹果受到重力;第二层次增加重力的方向是竖直向下;第三层次增加在重力的作用下,相同时间走过的路程越来越大。通过这样的设计,可以激发学生原有的生活经验,让他们在情境中思考并寻找答案,并在此基础上修正原有的概念。这样学生在理解的前提下完成了认知的同化,形成了新的、更牢固的概念,进而提升了他们的科学素养。

图2 背同学上楼

图3 举重

图4 宇航员

图5 苹果落地

2.操作型体验

物理知识的学习既要动脑又要动手。这正如蒙台梭利的名言:“我听过了,我就忘了;我看见了,我就记得了;我做过了,我就理解了。”操作型物理实验赋予了学生体验的过程,在体验中培养了学生的自主性和操作能力,可以促进学生观察能力和思维能力的提升,把握客观事物的本质揭示事物的内在逻辑。

例如,惯性的教学。在学习完牛顿第一定律之后,学生们都知道在不受外力作用的时候物体总是会保持匀速直线运动状态或静止状态。当一个物体受到外力干扰时又会出现什么情况呢?为了让学生们获得更丰富的直观感受,我们可以组织学生完成(如图6、7、8)等一系列实验。在实验过程中他们会发现,纸条被快速抽出后粉笔依然保持静止;移动水杯,水杯中的水面会发生倾斜;吐出的烟圈会不断前进。仔细分析这些现象我们会发现,粉笔在受到一个较小的力作用时,它会一直保持静止状态。运动着的水杯突然停止运动,水面会继续向前运动。吐出的烟圈也会保持向前继续运动。三个事例说明,不论是固体、液体还是气体,物体总有保持原来的运动状态的性质,这个性质就是惯性。当我们增长纸带、增大水杯运动的速度、用电风扇吹烟圈时,粉笔就会倾倒、水会溢出水杯、烟圈也被吹散。这就说明,物体虽然能靠惯性保持原来的运动状态,但是当外力足够大时就会打破这种状态。通过这些操作型实验,学生获得了大量生动而真实的感性材料,这时运用分析和综合等科学方法就能透过现象认识惯性的本质。在这个知识的习得过程中学生可以充分体会基于事实证据,进行科学推理是他们创造性地提出物理观点重要途径。在这个过程中他们的科学思维得以发展,各种能力得以提升。

图6 快速抽出粉笔下的纸条(左)

图7 匀速运动的水杯突然停止(右)

图8 吐出的烟圈

再如,电生磁的教学。奥斯特实验证明了通电直导线周围存在磁场,即电流具有磁效应。通过这个开创性的实验使人们获得了一种新的获得磁体的方法,为电气化时代的到来开创了道路。然而在教学中奥斯特实验往往不易成功,这其中隐藏着什么奥秘呢?为了使学生更好地掌握电能生磁,就必须让学位通过实验来体会电流的磁效应。通过学生的大量实验找出实验失败的原因可以概括为以下两点。第一,导线的方向东西放置。东西放置的导线所产生的磁场方向为南北,这个磁场方向与地磁场相一致,所以小磁针还能保持原来的方向不动。如何才能解决这一问题呢?其实方法很简单,只要调换电源的正负极再做一次,或者改变导线放置方向即可。第二,学生在实验的过程中为了防止电源短路,往往在电路中接入小灯泡,这样通电导线的电流就会很弱,所产生的磁场也就很弱,再加上小磁针的位置放置较远所以实验难以成功。解决方法是拆掉小灯泡,将导线靠近小磁针。这也为通电螺线管教学提出了引子,即如何增强通电导线的磁场。通过错误的归因,可以为成功铺平道路。通过学生的实验体验,让学生经历犯错→试错→改错的过程,在错误中学习更能激发学生的反思习惯。通过追溯原因,形成制定新计划的能力。这也正如约翰·邓普顿所说:“聪明人从自己的错误和失败中获得经验,而更聪明的人则从他人的错误和失败中获得经验。”

二、借助物理实验探究提升关键能力

物理知识的习得必须经过一系列的过程,在过程中掌握认识世界的方法,提升学习者的能力。科学探究是发展科学能力与科学素养的核心所在,因为科学探究本身就是一个从提出问题→建立假设→基于获取证据的实验探究方案的设计→基于证据运用的分析归纳、结论描述→表达与交流的研究过程。这个过程借助批判和质疑对问题进行解释和预测,因此,与物理知识的习得高度契合。

1.数据分析型科学探究

规律推理是物理知识的习得的重要环节,借助科学探究深入分析隐藏于证据中的规律得出科学结论是学习这种知识十分有效的一种载体。

例如,探究重力大小影响因素的教学。学生认为重力的大小可能和物体的质量、体积和形状等多种因素有关。如何通过批判质疑排除无关因素的干扰呢?物体形状和重力的关系我们可以借助橡皮泥这个容易形变的物体,通过对同一块橡皮泥捏成不同的形状借助弹簧测力计进行探究,最终我们发现同一块橡皮泥在形状改变的过程中质量不变,重力大小也恒定。而对于体积这一因素,我们可以根据密度的变形公式m=ρv,利用公式我们可以发现同种物质体积的变化也就代表了质量的变化,因此,质量和体积这两个因素可以用物体的固有属性质量来代替。接下来探究的重点就变为物体重力和质量的关系。我们可以借助大量的钩码和弹簧测力计进行探究,通过多次试验改变钩码的数量即质量,得出对应的重力。通过实验得出具体的数据(如表1)。如何利用实验获得的证据分析归纳出重力和质量的定量关系呢?这时我们可以通过引发新问题,促进学生审视以获得的证据。问题:如何利用现有的实验仪器和测得的实验数据计量一个1.2千克的铁块的重力呢?实验室的弹簧测力计量程为5牛,1.2千克的铁块超出了测力计的量程。因此,这个问题必然引发学生认知上的冲突,从而重新深入思考实验数据背后隐藏的重力和质量的定量关系。学生深入分析数据可得,3次实验中重力和质量的比值分别是9.8、9.75、9.83,为减小误差取平均后比值约为9.8,这个比值的单位为重力和质量的复合单位N/kg。利用这个比值就可以计算任何质量的物体的重力,因此,我们可以推理出重力和质量的具体关系G=mg。通过这些处理,可以使学生掌握使用科学知识得出基于充分论据的结论的能力。

表1 重力和质量的关系

2.实验设计型科学探究

物理知识的建立过程需要证实或证伪,通过设计实验方案获得证据是逐步接近物理知识本质的有效途径。

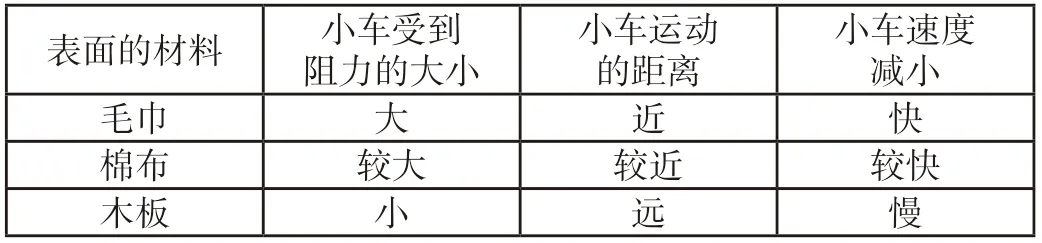

例如,牛顿第一定律的教学。根据日常生活中所见到的现象,在学生们头脑中形成了一个顽固的信念,力是维持物体运动的原因。这种想法同2000多年前的亚里士多德如出一辙,造成这种想法出现的本质原因是摩擦力的存在。因此,在本节课的教学中核心问题就是创造出一种摩擦力不断减小的情境,通过实验观察和推理分析得出物体不受力时的运动规律。利用教师准备的小车、斜面、毛巾、棉布和玻璃等器材,设计实验探究阻力对小车运动的影响。学生在设计实验的过程中会遇到如下几个问题:如何使物体获得相同的速度?如何改变摩擦力的大小?有的同学会提出用相同的力推小车,可以使小车获得相同的初速度。这时就会引发其他同学的质疑,我们无法保证每次用力相同。在同学们的头脑风暴下,最终会得出让小车从斜面同一高度静止释放这一方法。同理也会得出改变摩擦力的方法,在斜面的水平部分分别铺设毛巾、棉布和不铺物体,观察并记录小车运动的距离(如表2)。分析表格前3列,学生会得出水平面越光滑,小车受到的阻力越小,运动的距离越远。为了顺利发现物体不受力时的运动规律,教师可以引导学生推理小车在玻璃、冰面上的运动情况,最后分析如果物体不受阻力会如何运动。学生一般会表述为,物体不受阻力时会一直运动下去。学生得出的一直运动下去,是一种定性的分析,科学规律的描述需要精确定量。此时,引出表格第4列。如果物体不受阻力作用时,速度将不再减小,即它将保持原来的速度,匀速运动下去的推论。通过这样的处理,可以使学生体会到获取知识的过程就是利用证据,并在此基础上进行思维加工过程。

表2 小车在水平面上运动状况与所受阻力的关系

总之,PISA的命题理念对我们的教育教学产生了良好的导向作用。通过对不同类型知识采用不同的教学策略,可以促进学生深入地理解科学知识,改善学生的思维品质,提升学生分析问题、归纳推理、解决问题、科学评判等关键能力,最终使学生获得终身发展所必备的关键能力,提升科学核心素养。