残碳流化床锅炉物料燃烧特性研究

2022-04-07马军朝

马军朝

(中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司,陕西 西安 710032)

0 引言

粉煤灰和煤气化渣是国内煤炭能源利用过程中产生的两种典型燃煤固体废物[1];在循环流化床气化炉中,残碳是指煤气化产生的固体废弃物。残碳一般作为工业废物进行简单加工后再利用,其利用价值较低,极少部分利用在电站锅炉的燃料掺烧中[2]。残碳的掺烧利用方式一般为掺烧在煤粉炉中,目前已知的大参数电站锅炉中,掺烧比例不大于35%。

国际首台采用残碳作为主燃料的循环流化床锅炉(以下简称“残碳锅炉”)应用于江西某工程项目中,是电站锅炉清洁能源再利用的重大突破,对于化工行业中气化炉的气化飞灰处理及利用具有重大意义。然而目前残碳锅炉相关文献极少,使得残碳锅炉在燃烧试验时,存在很多未知危险区域。本文在此以某残碳锅炉项目为例一并分析汇总。

1 依托项目锅炉介绍

江西某清洁能源燃气残碳工业一体化项目,其气化炉通过消耗燃煤,为周边建筑陶瓷产业基地内的陶瓷企业供应清洁的工业燃气。气化炉制造燃气过程中产生的残碳,主要用于残碳锅炉,充当其主燃料。

1.1 锅炉参数

残碳锅炉为循环流化床型锅炉,设一次风机、二次风机、引风机各1台;高压流化风机2台,返料装置2套;最大连续蒸发量130 t/h;过热蒸汽压力13.7 MPa、温度571 ℃;再热蒸汽(出口)压力3.71 MPa、温度571 ℃;设计残碳燃料耗量20.856 t/h。床温测点布置共计12只,自炉左至炉右平均分为4组;每组3个测点,自炉前向炉后均等布置。

1.2 燃料系统

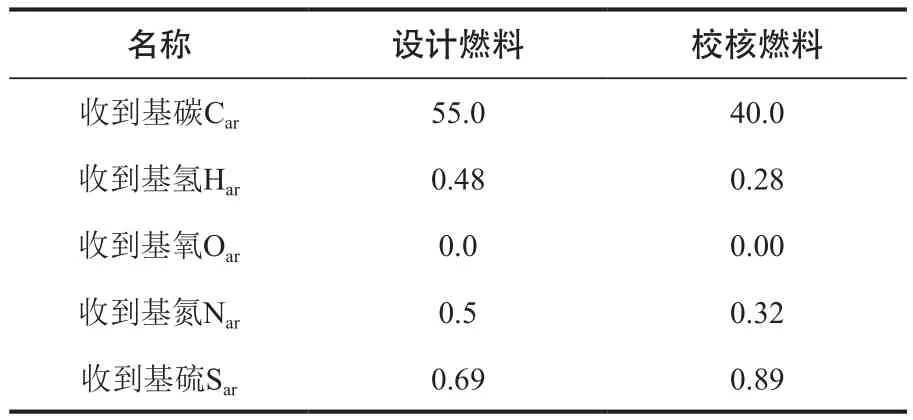

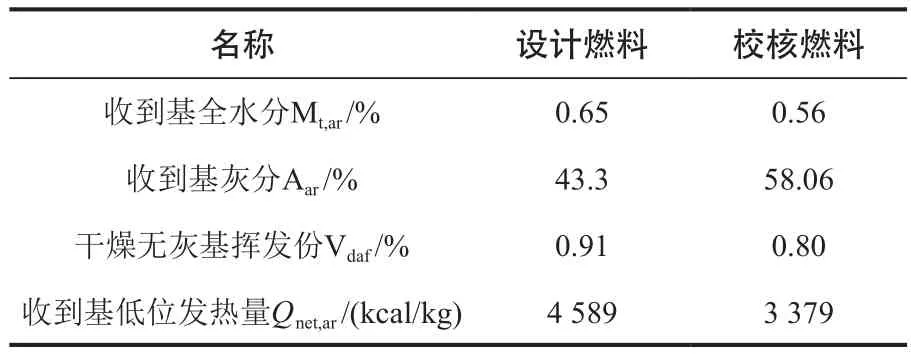

燃料系统包括1套燃煤系统和1套为残碳燃料系统。燃煤系统的燃料通过前墙布置的3台给煤机给煤,使燃煤进入炉膛,用以锅炉的启/停;残碳燃料系统燃料通过气力输送,由返料器下降段的上部输入,用以锅炉的正常运行。残碳的灰熔融特性见表1所列,元素分析见表2所列,工业分析见表3所列。

表1 残碳的灰熔融特性℃

表2 残碳的元素分析 %

表3 残碳的工业分析

1.3 残碳系统

残碳系统分为两部分:外围残碳系统和炉本体残碳系统。前者包括工业气化炉至灰库的残碳输送系统管路(输送气源为氮气)、存储飞灰的中间灰库和灰库相关设备;后者包括残碳给料系统和循环物料(循环灰)排放系统。

残碳给料系统的作用是向炉内提供残碳燃料:其主要设备包含残碳缓冲仓、星型给料机系统(一、二级给料机中间设置缓冲仓)以及气力输送管路系统(输送气源为压缩空气)。

循环灰排放系统为残碳锅炉运行时必须外排的循环灰系统,包括正常放灰系统和紧急放灰系统两部分。正常放灰系统的布置方式为:在每个返料器底部的布置1路放灰管路,2路汇合后,呈“Y”形进入缓冲仓,再进入水冷式冷灰机,最后由气力输送系统送至灰库。紧急放灰管路布置在两个返料器底部,排放至冷渣器。

1.4 残碳锅炉相关MFT联锁保护

锅炉设计燃料为煤化工项目气化炉产生的飞灰(残碳),气化细粉灰粒径为0~40 μm。

机组正常运行时,锅炉的主燃料为残碳燃料,残碳通过压缩空气气力输送至炉内,在气力输送阀关闭时,切断燃料。

主燃料跳闸(main fuel trip,MFT)触发联锁:在燃料仅为残碳时,当2路残碳气力主输送阀有过“开到位”记忆,且气力输送阀都在关闭位置时,延时2 s,触发MFT“全燃料丧失”保护。

MFT联动残碳系统设备包括三部分:“保护关”残碳气力输送系统主输送气动阀;“保护关”残碳气力输送系统吹扫气动阀;“保护停”残碳系统一级、二级星型给料机。

1.5 残碳燃料投运方式

锅炉启动时,通过燃烧燃煤,使锅炉床温达到残碳允许投入的温度,一般为850~900 ℃。

残碳投入后,逐步减少燃煤量,增加残碳量,最终实现全部燃料为残碳。锅炉计划停炉时加入燃煤,逐步替换掉残碳燃料,至全部替换为燃煤后,按照规程停炉。

2 残碳锅炉物料燃烧分析

2.1 残碳燃烧特性

2.1.1 判断残碳是否燃烧

炉膛中、上部温度测点是判断残碳燃料投入后,是否着火燃烧的重要依据。残碳燃料输入后,炉膛上部温度最先显示上升趋势,炉膛中部温度较上部温度显示(温度变化)滞后约1 min,只有中、上部温度测点持续上升,且幅度大于20 ℃/min时,才认为残碳在炉内持续燃烧;炉膛上部温度大于820 ℃时,判定残碳投运成功。

在运行过程中,残碳燃料如果没有燃烧,炉膛中部温度最先呈现下降趋势,炉膛上部温度变化较中部温度变化滞后约1 min。上部温度低于810 ℃,且持续向下降,出现此情况表明残碳在炉膛内未被点燃和未持续燃烧,必须立即停止残碳系统,防止残碳燃料继续被输送进炉膛。

2.1.2 残碳在炉膛内燃烧区间及温度控制

残碳燃料在炉内燃烧时,燃烧区域主要集中在炉膛中部及上部。鉴于残碳燃烧区间及残碳颗粒特性,锅炉在实际运行中,必须严格控制一次风量。如果风量过大,燃烧区间向上移动后集中在炉膛上部,容易出现残碳在分离器内部继续燃烧的危险工况。

残碳的着火温度在实验室内测定为880 ℃(床温测点平均值)。此锅炉床温测点布置方式为穿过水冷风室后从床底插入,床温测点顶部与风帽齐平,由于风帽中流化风的直接冲刷和流化风温较低的原因,造成测出的床面温度相对偏低约50 ℃,故在此锅炉上,推算出残碳着火温度约为830 ℃。同时,结合多个残碳样的灰熔融性分析,判断其软化温度为1 120 ℃。由此可见,残碳的燃烧温度区间较为狭窄 (830 ℃~ 1 120 ℃ )。

残碳进入炉膛,首先由温度足够高的床温引燃,然后进入炉膛中上部燃烧,为确保残碳燃烧时温度能够控制在830~1 120 ℃,应选取炉膛上部温度测点作为监控测点:炉膛上部温度测点显示温度低于810 ℃,停运残碳系统;当温度显示大于1 030 ℃时,应立即降低给料机频率,减少残碳的出力,以避免出现残碳在分离器入口及分离器内部由于温度超过其软化温度而导致结焦的情况。

炉膛上部温度与停运残碳系统目前没有联锁,后期改造时可以根据温度显示值及温度变化率情况,增加温度与残碳系统的联锁。如:残碳投入炉膛1 min后,开始检测炉膛上部温度,当温度低于810 ℃时,如果温度持续下降时间达到90 s或者温度已经低于760 ℃时,联锁停止残碳系统。

2.2 残碳锅炉床温偏差问题

2.2.1 床温偏差情况

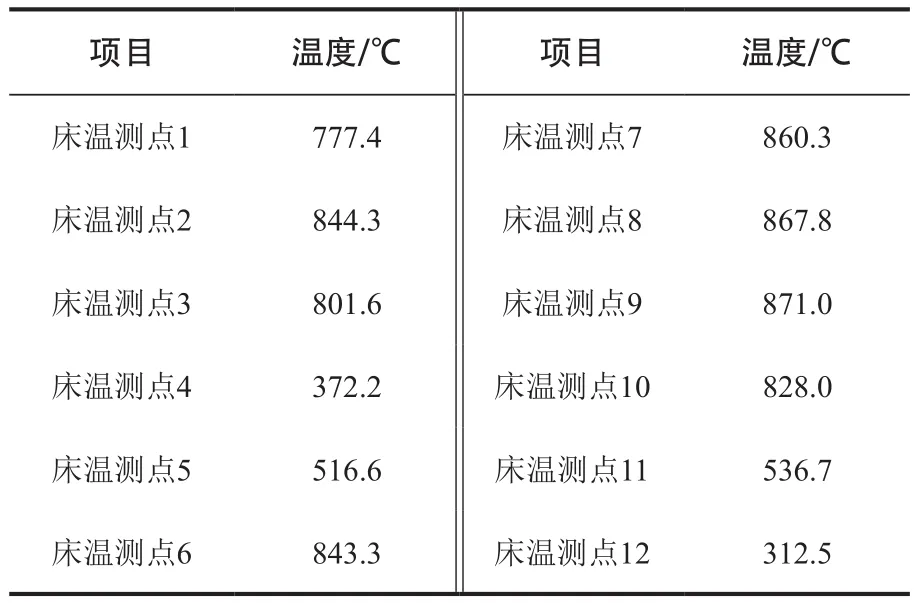

锅炉首次投运残碳12 h后,床温测点数据出现了较大偏差,最大偏差幅度达到341.7 ℃,见表4所列。

表4 投入残碳12 h后床温显示值

残碳锅炉持续运行,床温偏差幅度变大,见表5所列。床温低点为312.5 ℃;床温中间温度为516.6 ℃;床温高点为871.0 ℃。对比采用燃煤为主燃料的流化床锅炉,分析床温情况:在燃煤的流化床锅炉运行时,床温出现如此大的偏差,原因是床面结焦后,局部床面无法流化所生成的。鉴于燃煤流化床锅炉的认知,所以在此工况下,容易被误认为锅炉炉膛床面处于结焦状态。

表5 长时间投运残碳的床温显示值

2.2.2 排查相关因素

1)测点显示准确性判断

对照床温历史曲线,判断床温测点的显示是否准确;通过检查温度测点曲线,未发现测点有突变情况,温度显示在机组运行过程中,床面温度随着工况有升有降,可以判断温度显示是正常的。

2)结焦情况分析

如果有2个及2个以上床温测点长时间显示超过890 ℃,这时炉内流化床床面就容易出现高温焦块,大约15 min后,在冷渣器就地视窗处能够目测到小熔融状的焦块。在此次的运行过程中,床温最高点为880 ℃,持续时间仅2 min。同时复查相关记录,确定机组启动时,没有出现低温焦块的情况,机组启动后,也未有结焦情况。

2.2.3 综合分析

首次投入残碳,运行一段时间后,才出现此问题,可见床温的偏差与残碳的投入关联较大。残碳的密度为0.56 t/m3,在残碳投入后,残碳燃料投入量逐渐增大,燃煤量逐渐减少,残碳燃料代替部分燃煤;炉内的循环物料由全部的燃煤循环物料,变为燃煤/残碳的混合物料,由于残碳的密度小,在同样的风量下床压变小,风帽周围容易出现床料被局部吹穿的情况。

床温测点的炉内实际布置情况为:床温测点穿过水冷风室,布置在流化床底部;床温测点顶部与风帽齐平,流化风直接吹扫床温测点工作端。在风帽孔周边床料被局部吹穿后,测点测量温度不能够代表床料的真实温度。

2.2.4 解决方案

床温偏差可通过两种方法解决。

1)增加床料

通过床料添加系统,向炉内加入床料,弥补残碳燃料代替燃煤燃料后造成的循环物料密度变小的情况;同时通过增加床料,提高床压。

2)减少一次风量

投入残碳后,在一次风量、风压等各参数不变情况下,由于残碳的密度小,颗粒极小,床料的临界流化风量变小。一次风量由风量46 000 Nm3/h降至30 000 Nm3/h(锅炉最大连续出力工况设计一次风量为53 000 Nm3/h)。

2.3 残碳循环物料特性

2.3.1 高压流化风(返料风)风压低

由于残碳的密度较小(0.56 t/m3)且颗粒极细(0~40 μm),造成残碳锅炉长时间使用残碳燃料时,全部的循环物料由纯煤变成煤和残碳的混合物料,随着时间推移,残碳在循环物料中占比会越来越大,最终造成返料风压偏低。一般对比全部燃料为燃煤的情况下,返料风压偏低6~9 kPa。比如高压流化风母管在全部燃料为燃煤时,压力为25 kPa,同等负荷情况下,在全部燃料为残碳时,压力变为16 kPa。

2.3.2 床料变化

残碳锅炉采用残碳燃料长时间运行,排渣系统基本处于停运状态,燃煤时留存的床料持续消耗,残碳燃料形成的床料增加。由于物料密度差,需根据床压变化和床温偏差值,增补普通床料(由启动床料系统补充床料);或者启动给煤机系统,同时投入燃煤,维持一段时间,用以形成床料。

2.3.3 循环物料需外排

残碳锅炉运行时,随着残碳持续加入,循环物料持续增加,多余的循环物料需及时排出。外排的物料无法经过机组排渣系统排出,只能通过循环灰排放系统排出。

2.4 残碳燃烧放热特性及残碳计量问题

根据大量试验和设计循环倍率可知,残碳在炉内释放热量的过程为;在循环燃烧时,首轮燃烧大约释放总热量的65%,经过分离器循环2~5次后,燃烧释放出剩余约25%的总热量,再经过多次循环,最终释放出剩余10%的热量。

根据使用要求,燃煤燃料能够在燃料指令为0%~100%时,对应输出为0%~100%的煤量,其指令和反馈为一条斜线。而残碳燃料在投入时,控制燃料量的指令与实际燃料量的反馈线性很差。经分析,主要原因包括:1)气力输送不具备线性调节功能;2)残碳具备流体特性;3)残碳的颗粒仅40 μm,粒径很小。所以残碳在通过星型给料机时,在低频率转速下,流体状的残碳燃料达不到线性控制的目标。经观察,给料机处于2%~11%的频率下,对应燃料量输入量为总燃料量的10%~50%,处于11%~35%时,输入燃料量基本不变;处于35%~85%频率时,燃料指令与实际进入炉膛内的燃料量反馈基本成线性;85%频率以上,增加频率指令时燃料量基本不变;燃料指令与实际燃料量跟踪关系如图1所示。

图1 燃料指令与实际燃料量跟踪关系

在机组投运残碳时,残碳流量无监视测点,输入炉内的残碳量只能通过燃煤量换算。因此需要增加流量表计,以解决此问题。

2.5 残碳其他特性及锅炉注意事项

1)残碳中水分含量基本为0%,其吸水性强,需要关注系统的防水,防止残碳吸水后板结;板结部位通常发生在输送管道及残碳缓冲仓内壁。

2)由于残碳粒径小,在投运后应注意观察分离器的分离效果,防止出现残碳捕捉量不足的情况,造成烟道及空预器处残碳聚集的情况。

3)选择布袋除尘的机组,应严格监视除尘系统前后差压,预防布袋堵塞后造成引风机负压抽吸事故。

4)残碳投运时,应注意给料系统运行的连续性,避免出现给料不连续或者给料突然中断情况,造成锅炉燃烧的巨大扰动。

5)投运残碳燃料时,应注意调节炉膛温度、床压床温、返料等相关参数的控制范围等。

3 结论

1)残碳锅炉能够实现100%残碳燃料长时间运行,在电站锅炉清洁能源方向上有重大意义;

2)残碳锅炉床温偏差特性比较明显,需注意区别于燃煤燃料的流化床锅炉;

3)残碳锅炉运行时,燃料不同,需注意床温及流化风量等参数的控制,燃料切换时,一次风流化风量必须调整;

4)残碳锅炉运行时,循环灰需根据工况适当排放;

5)残碳锅炉采用残碳燃料长时间运行时,需适当补充床料;

6)残碳相关MFT联锁逻辑为锅炉新增主保护逻辑,需要进一步共同完善。