东南亚“那迦护佛”图像稽考

——以柬埔寨为中心的考察

2022-04-06张理婧

张理婧

(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210009)

那迦(Naga)是古印度原始崇拜中的蛇神,汉译为龙王,多头蛇冠是其标志性特征。“那迦护佛”是对佛教经典中那迦为释迦护法的情景描述,在古印度和东南亚地区均有相应的图像表现。宫治昭先生提到,“把动物视为神力显现的观点,是印度的美术特征……也有被龙神所环绕的瑜伽姿势人物像,可以窥见赐人以贮水之惠的龙神信仰”(1)[日]宫治昭著, 王明增译《印度河文明的造型作品》,《世界美术》1984年第1期,第84-87页。。早在雅利安人入侵以前,达罗毗荼人的信仰便受到那迦、夜叉等自然神的影响。(2)Ananda K. Coomaraswamy, History of Indian and Indonesian Art, New York: Dover Publications, 1927, p. 5.蛇神崇拜可追溯到公元前三千纪,在哈拉帕文明、吠陀文明中持续存在,也被佛教所吸收,那迦成为归顺佛陀的守护神,至迟在公元前2世纪已有“那迦护佛”图像出现。古印度“那迦护佛”图像多以叙事性浮雕表现,传入东南亚后单体圆雕变为主流,成为独立供奉的对象,早期以堕罗钵底地区为代表,10世纪后尤其在高棉流行。以下就该图像的印度源流、在东南亚的演变过程及原因进行探讨。

一、“那迦护佛”图像在古印度的确立

达罗毗荼土著崇拜时期,那迦被视作掌控风雨的水神加以供奉,该形象随后在婆罗门教、耆那教及佛教中被吸收,印度史诗《摩诃婆罗多》描述了诸神及众魔决心搅拌乳海以获取不死甘露的事迹,以多头巨蛇婆数羯(Vasuki)作为搅拌棒的绳索;(3)[古印度]毗耶娑著,黄宝生译《薄伽梵歌》,北京:商务印书馆,2010年,第100页。耆那教经典《巴湿婆那它传》中记载了名为达罗那的多头蛇王,悬于巴湿婆那它头顶,使其免受烈日风雨之苦。那迦形象同样可见于佛教造像中,“那迦护佛”作为题材之一,一般表现为目真邻陀蛇王身躯盘绕数层,多头蛇冠呈伞状展开,垂悬于佛陀头顶,对冥想中的佛陀给予庇护。

(一)古印度“那迦护佛”图像初期形态及文本依据

多个佛教经典中均提及了“那迦护佛”的事迹,包括《律藏·大品》《方广大庄严经》《佛本行集经》等,故事情节在细节上有所差异,但大体内容相同:释迦牟尼在悟道之后,曾历经数周禅定修炼,当他在目真邻陀(Mucalinda)树下禅定时,遭遇暴雨侵袭,目真邻陀龙王出现,以身躯缠绕佛身,庇护佛陀,用巨大的蛇冠为佛陀遮风挡雨。七日过后,风雨停歇,龙王化身人形,聆听佛陀的布道,归顺佛陀。

在不同经文对蛇王及佛陀形象的描绘中(表1),佛陀结跏趺坐、蛇冠覆于佛头上、七重蛇身庇护佛陀被多次提及,也是后期造像中较典型的样式。对于蛇头数量,在年代较早的《大品》中并未说明,其后则记载为七头,“那迦护佛”图像中也出现了蛇头数量不固定的现象,七头蛇造像在后期较为主流。《大品》中还指出,佛陀冥想之处为“目支邻陀树下”,部分“那迦护佛”图像在蛇冠后表现树的形象应源于此。由此可见,经文记载与造像表现之间存在关联,或为刻画佛陀姿态和那迦形态等方面提供一定参照。

表1 不同经典中对“那迦护佛”形象的描述

“那迦护佛”图像最早可追溯到无佛像时期,具体表现方式有两种,其一为蛇形或人形那迦与空宝座的结合,可见于巴尔胡特佛塔与桑奇大塔之中;其二为蛇形那迦附于窣堵坡图像之上,多见于阿玛拉瓦蒂。公元前1世纪包尼(Pauni)出土的“那迦护佛”浮雕是其中较早的作品(图1),以空宝座象征佛陀,蛇王的五头蛇冠垂悬于宝座之上,身躯在宝座后盘叠,以示对佛陀的庇佑。蛇冠后方刻有目真邻陀树,与《大品》记载相符。阿玛拉瓦蒂佛塔的基坛嵌板上可见多例那迦图像(图2),形式较为一致,均表现为五头蛇形那迦,中央蛇头较大,两边四个较小的蛇头朝向中央,蛇尾交互盘绕。这类那迦图像往往位于窣堵坡图像之上,将那迦与佛塔相结合表现,可能是由于那迦被视作生命能量之源,是不死的象征,那迦也常作为守护神出现在窣堵坡栏楯的柱子上。(4)[日]宫治昭著,李萍、张清涛译《涅槃和弥勒的图像学》,北京:文物出版社,2009年,第46页。

无佛像时期,那迦还出现在“那迦礼佛”等场景中,往往多图像组合出现,另有对人形蛇冠那迦的刻画,该形象被视作土地精灵、守护神来崇拜。在佛教吸收那迦图像的初期,那迦从原始自然神逐渐转变为服务于佛教的形象,对那迦这一在印度有着深厚信仰基础的神灵加以借用,有利于佛教义理的传播。

图1

图2

(二)偶像崇拜时期的“那迦护佛”图像

佛陀形象出现后,古印度的“那迦护佛”图像依旧以浮雕刻画,极少见单体圆雕像例,注重故事情节再现而非供奉。不同地区表现该题材时存在差异,明确这一差异方能更清晰的释读东南亚“那迦护佛”图像主要受到印度哪一地区的影响。

犍陀罗地区的一件浮雕作品(图3)是现存最早的“那迦护佛”图像之一,蛇王身躯层叠缠绕,将佛身完全包裹,与佛经中“以身卫佛缠绕七匝”的描述相符,作品叙事性较强,符合犍陀罗造像的写实风格。萨尔那特地区一佛塔东部入口处曾发掘两件石雕,可能是柱头装饰部件,其中也有“那迦护佛”表现(图4),参照同批出土物,可推测造像年代不晚于5世纪。与犍陀罗地区不同的是,蛇王身躯并未包裹住佛陀,而是在佛身后堆叠,佛陀结跏趺坐,施禅定印,蛇身化为佛座,三头蛇冠在佛陀头顶展开。秣菟罗造像中少见“那迦护佛”图像,多以人形蛇冠药叉表现那迦。

图3 犍陀罗2世纪“那迦护佛”浮雕(采自维多利亚与阿尔伯特博物馆官网,https://collections.vam.ac.uk/)

图4

图5

偶像崇拜时期,“那迦护佛”图像最流行的地区应在南印度阿玛拉瓦蒂及纳加尔朱纳康达(Nagarjunakonda),于佛塔基坛嵌板上多见,其中最早一例年代约在3世纪。这类图像的一般特征为:佛陀身下多见三层蛇身盘绕为佛座,多头蛇冠在佛头后展开,佛陀施禅定印或无畏印,半跏趺坐,双脚脚踝处相交叠,这种“脚踝交叠式半跏趺坐”也是南印度坐佛的典型姿势(图5)。南印度对此题材的刻画有别于犍陀罗和萨尔纳特地区,在刻画蛇冠时多以正面表现,蛇头方向一致朝前、大小均等,整体呈扇形展开,蛇冠以五头或七头多见。对于蛇身,南印度并未像犍陀罗写实刻画出七重蛇身围绕佛陀,也不似萨尔那特将蛇身置于佛背后,以蛇身为佛座是南印度“那迦护佛”图像的一大特征,也在后期被东南亚造像所吸收。

由以上三地的“那迦护佛”图像可知,该图像的具体表现并不始终与佛经文本一致,各地对蛇冠支数、蛇身层数的选择也有所取舍,正是这种差异反映出印度不同地区工匠的个体创造与审美偏好,为分析东南亚“那迦护佛”图像的源流提供一定依据。

二、独立“那迦护佛”图像在东南亚的流行

《南齐书》中有记载,齐永明二年(484),扶南王阇耶跋摩遣使献“金缕龙王坐像一驱,白檀像一驱”(5)[南朝梁]萧子显撰《南齐书》卷五十八《列传·东南夷》,北京:中华书局,1974年,第1016页。,其中龙王像应与本文讨论的“那迦护佛”图像一致,文献明确记载为“坐像”,也符合“那迦护佛”图像的一般规律。由此记载可推测,至迟在5世纪,“那迦护佛”造像或许已成为东南亚较具代表性的作品,被选为贡品加以献纳,该图像由印度传入东南亚的时间应更早。从实物遗存看,目前,东南亚5世纪前佛教造像遗存甚少,6世纪越南中部出土的一例那迦神像是较早相关像例,(6)John Guy, Lost Kingdoms: Hindu-Buddhist Sculpture of Early Southeast Asia, New York: Metropolitan Museum of Art, 2014, p. 70.表现为五头那迦庇护神灵,“那迦护佛”造像则以7世纪泰国堕罗钵底(Dvaravati)地区较具代表性,造像细节表现带有南印度色彩。至巴普翁(Baphuon)时期后的柬埔寨,造像在数量和体量上多有提升,以独立圆雕多见。

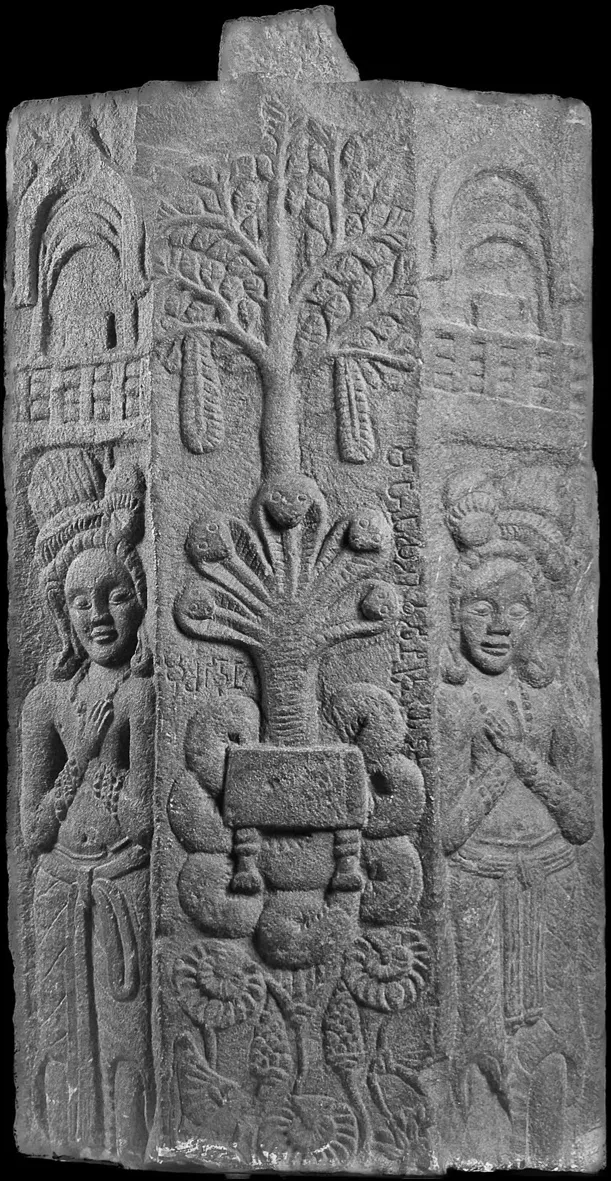

(一)东南亚早期“那迦护佛”图像中的南印度影响

将东南亚早期“那迦护佛”图像与古印度相比较,不难发现南印度的影响痕迹。泰国加拉信府甲马拉赛县(Kamalasai)出土的一块石碑(图6)是早期作品中保存较完好的例子,佛陀身前的两位人物,双手合十状的可能是供养人,另一位应是化为人身的蛇王,结合佛陀的说法印判断,该图像可能同时描绘了那迦庇护佛陀以及蛇王化为人身聆听布道的场景。佛陀头后刻有素面圆形头光,五支蛇冠在头光后展开,将素面头光与蛇冠相结合表现在南印度及斯里兰卡有先例可循。佛陀坐姿为南印度典型的“脚踝交叠式半跏趺坐”,以蛇身为佛座、蛇冠正面朝前也符合南印度造像习惯。该造像在蛇冠后方雕有目真邻陀树,古印度早期刻画该题材时所采用的图像组合得以延续。

美国心理学家和行为科学家斯金纳等人提出了强化理论。强化理论是以学习的强化原则为基础的关于理解和修正人的行为的一种学说。强化可分为正强化和负强化,正强化就是奖励那些组织上需要的行为,从而加强这种行为;负强化就是惩罚那些与组织不相容的行为,从而削弱这种行为。

大约在7至8世纪的东南亚,“那迦护佛”造像已成为独立供奉对象。发掘于泰国巴真府玛哈梭县(Si Mahosot)的一尊坐佛(图7),应是东南亚现存最早的独立“那迦护佛”造像之一,以那迦及佛陀为主体,无其他情节表现。佛陀施禅定印,半跏趺坐,脚踝交叠,所采用的坐姿仍是南印度式的。七支蛇冠朝向前方,面部刻画精致,蛇冠从佛陀身后而非头后展开,外展范围较以前更大。约翰·盖伊(John Guy)认为,此造像将东南亚本土的蛇崇拜思想嫁接到了更为广泛的印度概念中,延伸出了那迦作为神圣保护者的概念,这也是对那迦图像印度原意的表达。(7)John Guy, Lost Kingdoms: Hindu-Buddhist Sculpture of Early Southeast Asia, New York: Metropolitan Museum of Art, 2014, p. 200.现藏于曼谷国立博物馆的佛坐像(图8)出土于大城府,年代稍晚,装饰性更强,佛座以三重蛇身表现,自上而下收紧呈阶梯状,这种刻画方式在后期图像中得以延用。七支蛇冠保留了一致朝前的特点,表现更为突出,对蛇冠的强化也体现了东南亚对那迦信仰的重视。该造像双腿不再完全于脚踝处交叠,双膝距离变近,开始由古印度“脚踝交叠式半跏趺坐”向东南亚本土更为流行的“双腿交叠式半跏趺坐”演变。两件作品通高分别为74厘米和120厘米,已具备一定体量,同期还可见单体圆雕,可见“那迦护佛”造像已逐渐成为独立供奉对象,与古印度多情节共存的刻画不同。

图6

图7

图8

(图10 斯里兰卡“那迦护佛”圆雕,采自Nāga-Buddha Images of the Dvāravatī Period, p.146, fig.2)

以上三尊造像具体年代存在一定争议,但均是堕罗钵底时期的作品,另有两点可明确,其一,三尊造像年代应依次变晚,加拉信府石碑保留的印度元素最多,其后逐渐减弱,体现了“那迦护佛”图像在东南亚的本土化进程;其二,造像年代不晚于10世纪,堕罗钵底王国在11世纪被真腊的苏利耶跋摩一世(Suryavarman I)所征服,此后的“那迦护佛”造像面貌又发生了新的改变。

对于堕罗钵底“那迦护佛”图像的源流,杜邦(Dupont)等学者认为应考虑斯里兰卡的影响。(8)Pierre Dupont, “Les Buddha sur Naga dans l'Art Khmer”, Artibus Asiae, 1950, Vol.13, pp. 39-62.斯里兰卡早期“那迦护佛”造像年代大约在6至8世纪,可见浮雕与圆雕两种形式。阿努拉达普拉(Anuradhapura)地区曾发现一块浮雕饰板(图9),在蛇冠、蛇身、佛衣等方面与南印度表现较为一致,但佛陀的坐姿并不是南印度式的。斯里兰卡用于独立供奉的圆雕造像多刻七头或九头蛇冠,九头的像例不在少数,坐姿也采用“双腿交叠式半跏趺坐”(图10)。笔者认为,堕罗钵底“那迦护佛”图像在发展初期应主要考虑南印度影响,对斯里兰卡的吸收则稍晚。加拉信府石碑中对目真邻陀树、五头蛇冠的刻画明显带有古印度早期特色,所出现的南印度式坐姿也是斯里兰卡所没有的。另外,如果对斯里兰卡“那迦护佛”图像进行借鉴,那么应该会出现九头那迦,而泰国乃至东南亚并未以九头表现“那迦护佛”图像。斯里兰卡的圆雕形式及佛陀坐姿也许在后期对东南亚“那迦护佛”图像产生一定影响,但在初期还应考虑南印度影响为主。

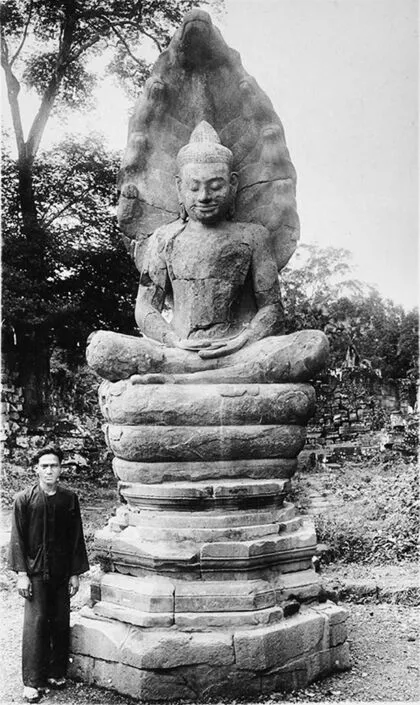

(二)10世纪后东南亚“那迦护佛”图像的本土化

10世纪后,东南亚的“那迦护佛”图像进一步增多,在柬埔寨、泰国、越南等地均有发现,尤其在巴普瓮时期后的柬埔寨最为流行。此阶段造像多为圆雕,独立供奉,叙事性减弱,转而强调佛陀的尊贵。造像在肖像学特征、蛇冠蛇身表现以及具体装饰手法上已高度本土化,更重要的是,造像内涵发生了改变,佛陀被赋予王者身份。

对高棉“那迦护佛”图像进行分析,可将其在当地的发展分为三个阶段(表2)。第一阶段包括了高棉最早的“那迦护佛”造像,年代大约在10世纪晚期,以高浮雕或圆雕表现。吉美博物馆所藏四面支提高达230厘米,其中一面刻有“那迦护佛”图像(图11),佛陀结跏趺坐于双层蛇身之上,每个蛇头上均刻有蜷曲的树叶纹冠饰。这一阶段,佛陀面容已带有高棉人的肖像特征,眉部相连成一道隆起的直线,嘴唇富有肉感,嘴部及眼部外轮廓一般以双线刻画。造像往往保留螺发肉髻相,肉髻多为圆锥形,腰间有带饰,部分像例刻有素面头光。蛇冠可见五头及七头,蛇身可见一层至三层,数量还未程式化。蛇头正面朝前,相较于前期,蛇头凸起程度较大,叶纹冠饰较流行。部分造像蛇颈处出现圆环装饰,应是莲花纹,这也在之后成为高棉“那迦护佛”图像的典型纹饰并影响到周边地区。此阶段造像带有一定融合性,素面头光与蛇冠的组合在古印度及堕罗钵底造像中有先例可寻,大幅伸出的蛇头、叶纹冠饰以及佛陀刻有腰带等造像因素在泰国东北部9至10世纪的“那迦护佛”造像中也有体现。

大约在巴普翁时期(11世纪中后期),造像进入第二阶段发展,形成了“七支蛇冠、三重蛇身”的形制,叶纹冠饰消失,三重蛇身构成佛座,或大小均等,或自上而下收紧呈阶梯状。此阶段除蛇头朝前的造像外,还出现了蛇头偏转的造像,中央蛇头体积较大、以正面表现,两侧蛇头朝向中央。古印度在无佛像时期刻画那迦时便采用了这一手法,泰国一例铜像中也可见蛇头偏转,(9)Jean-Pierre Gaston-Aubert, “Nāga-Buddha Images of the Dvāravatī Period: A Possible Link between Dvāravatī and Angkor”, Journal of the Siam Society, 2010, Vol. 98, p. 149.但到高棉才变为主流。此阶段佛陀发式可分为两种,一种是第一阶段的螺发肉髻相,肉髻仍为圆锥形,另一种不表现螺发,头部可见编发纹理,尖顶发髻上带有装饰纹样,可能是婆罗门教造像影响下的产物。土于磅湛省的一尊圆雕坐佛(图12)为此阶段代表像例,除发髻和发际线处的装饰外,造像整体较为光素,仍保留了佛陀式的沉静面容。

表2 高棉“那迦护佛”图像的阶段性发展(绘图:马宇环)

第三阶段以巴戎寺时期(12-13世纪)为主,造像发生了主尊身份的转变。此阶段可见两类造像,一类体量较大,以石雕多见,整体装饰较少,通常只佩有耳饰和尖顶宝冠(Mukata),以高棉国王阇耶跋摩七世(Jayavarman VII)面容为蓝本的造像出现,代表着神化的国王。另一类多为小型铜像,佩戴多种珠宝饰品,造像施禅定印,右手掌心托净瓶或药钵等物件,有学者提出这类造像的身份可能为药师佛,药师佛是阇耶跋摩七世的碑文中唯一提到的佛陀,在他统治期间很受欢迎。(10)J. Boisselier, Asie du sud-Est: Le Cambodge, Paris: A. et J. Picard, 1966, p. 301.柬埔寨圣剑寺的一尊佛坐像(图13),佛陀神态威严,头戴华丽宝冠,佩夸张耳饰,胸前项圈显眼,刻画多种装饰纹样,还佩戴臂钏、腕钏、脚钏等饰物,蛇冠有精致繁复纹样,蛇颈处刻莲花纹。带珠宝装饰的“那迦护佛”图像是东南亚特有的,常被视作王者身份的象征。

在东南亚其他地区,“那迦护佛”图像也有所发展,泰国猜雅县(Chaiya)允寺的一尊铜制坐佛(图14)与高棉同期造像有较大关联,无论是对佛陀的刻画还是对蛇冠、蛇身的表现均可与高棉造像进行比较,(11)[泰]彼利雅·盖勒著,傅云仙译《泰国佛教文化艺术》,昆明:云南美术出版社,2007年,第124页。凸出的蛇头、蛇颈部的圆形装饰也显示出两地造像的关联。可以认为,柬埔寨自巴普翁时期以来所流行的“那迦护佛”图像也影响到了泰国。不过,两地造像仍存在差异,猜雅造像保留了螺发,佛陀双眼半闭,面容沉静,身躯修长,符合自堕罗钵底以来的造像习惯。此造像虽未出现佛陀身份转变,但其内涵也与早期“那迦护佛”图像有所不同。佛陀施触地印,根据佛经记载,“那迦护佛”图像应采用禅定印较为标准,表示佛陀悟道后的冥想修炼。晚期孟族风格的造像中,触地印频繁出现于“那迦护佛”图像,此时造像似乎已不是为了还原释迦生平事迹而存在,更多是为了表现至高无上的佛陀。(12)Hiram Woodward, Studies in the Art of Central Siam, 950-1350 A.D, Yale University, 1975, p.98.《大唐西域记》记载了触地印的由来,佛陀将要证成佛果时天魔来扰,佛陀垂手指地,地神现身,协助降服天魔。(13)[唐]玄奘述,[唐]辩机撰,董志翘译著《大唐西域记》,北京:中华书局,2012年,第504页。孟族工匠选择这样的印相,或有表现佛陀神力不容置疑之意。

“那迦护佛”图像在越南也可见,出土于平定省的一尊铜质坐佛(图15),依旧采用了“七支蛇冠、三重蛇身”的形制,造像手托药钵,半跏趺坐,头饰层层堆叠似王冠,佩有多重珠宝饰品,蛇冠刻画华丽繁复,蛇颈部的莲花纹也更为精致。维布克·罗伯(Wibke Lobo)指出,此造像同时具备佛陀和国王的身份属性。(14)Helen Ibbitson Jessup, Sculpture of Angkor and Ancient Cambodia: Millennium of Glory, Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1997, p. 273.该造像与柬埔寨所见“那迦护佛”图像的相似并非偶然,平定省地处占婆的都城佛逝城(Vijaya),1190年至1203年间,阇耶跋摩七世数次对占婆开战,在佛逝城封其亲信为王,其后对占婆的统治长达20余年。这一时期,占婆发掘的多件造像均带有高棉风格。

东南亚早期“那迦护佛”造像以堕罗钵底地区为代表,在探讨10世纪后柬埔寨造像时,泰、柬两地的交流也不可忽视。柬埔寨第一阶段“那迦护佛”造像中的较早像例(图11)发掘于班迭棉吉省普农斯罗(Phnom Srok)一带,在披迈与吴哥之间有一条穿越呵叻高原的道路,该地距此通道不远,且班迭棉吉与泰国相邻,两地交流较为便近。吴哥时期,在阇耶跋摩七世征服占婆以前,经由湄公河流域入海的路线受阻,因而穿越呵叻高原的陆路是吴哥主要交通路线之一,该通道被称为“柬埔寨与昭拍耶流域间的贸易走廊”,已有多件融合风格的像例在这一带被发现,体现出此通道在东南亚文化艺术交流中的作用。(15)Jean-Pierre Gaston-Aubert, “Nāga-Buddha Images of the Dvāravatī Period: A Possible Link between Dvāravatī and Angkor”, Journal of the Siam Society, 2010, Vol. 98, p. 139.从造像实物看,泰国东北部地区有数尊年代在10世纪前后的“那迦护佛”造像被发掘,让·皮埃尔(Jean-Pierre)认为,堕罗钵底可能是该批造像与高棉“那迦护佛”造像的共同源流,(16)Jean-Pierre Gaston-Aubert, “Nāga-Buddha Images of the Dvāravatī Period: A Possible Link between Dvāravatī and Angkor”, Journal of the Siam Society, 2010, Vol. 98, p. 138.由柬埔寨及泰国早期佛像看,该观点具备合理性,柬埔寨茶胶省、磅士卑省等地7至8世纪佛像在面容、手印等方面表现出堕罗钵底佛像的影响,相关像例有现藏于大都会艺术博物馆的柬埔寨南部立佛、现藏于吉美国立亚洲艺术博物馆的柬埔寨磅士卑省普雷奇山(Tuol Preah Theat)立佛等,泰柬两地的交流渊源已久。

图11

图12

图13

图14

图15

图16

三、王权思想在“那迦护佛”图像中的体现——以柬埔寨为例

“那迦护佛”图像为何在柬埔寨广泛流行,佛陀又为何会被赋予王者身份,这与东南亚原有的蛇神信仰及神王崇拜思想是分不开的。扶南王朝起源于一则神话,中国古籍中将其记载为“混填柳叶”的传说,应是对印度传说的改写,此神话在占婆4世纪的一块梵文碑铭上有较为翔实的记载,认为婆罗门憍陈如所娶即是那迦族国王之女索玛,(17)[法] G. 赛代斯著,蔡华、杨保筠译《东南亚的印度化国家》,北京:商务印书馆,2018年,第71页。在另外的版本中,索玛被认为是由那迦蛇所变成的女王。(18)段立生《柬埔寨通史》,上海:上海社会科学院出版社,2019年,第15页。《梁书》中提到,林邑国王“事尼乾道,铸金银人像,大十围”,有学者认为“尼乾”为Naga的对音,指蛇崇拜。(19)吴虚领《东南亚美术》,北京:中国人民大学出版社,2010年,第354页。泰国学者素季(Suchit Wongthes)提出,东南亚于史前时期已有巨蛇崇拜,班清遗址中绘有蛇纹的陶器便是证明,在佛教传入后,巨蛇改变神格成为佛陀的守护神,形成了新的那迦信仰,(20)Yaliang Chang, “Naga Images in Thailand’s Folktales”, Chinese Studies Journal, 2021, Vol.14, No. 2, p. 60.东南亚最早一批带有偶像崇拜性质的造像中就有那迦像,越南广南省美山遗址曾出土一例,年代大约在6世纪。那迦在东南亚的信仰基础为“那迦护佛”图像的传播提供了良好土壤,本土居民将蛇王或那迦族人视作自己的先祖,体现出那迦信仰与王权有一定关联。

印度的神王观念在传入东南亚后受到了统治者的青睐,为了神化自己,统治者往往利用宗教神灵的特殊属性使自己成为神王。(21)张红云《东南亚神王文化研究》,北京:中国社会科学出版社,2017年,第39页。在柬埔寨,自9世纪阇耶跋摩二世在位期间至13世纪,诸位国王均受到神王崇拜思想影响,提倡神圣王权的宗教秩序,认为国王拥有超然品质,是在世之神灵。国王或将自己的称号与神的名字相结合,或将自己的面容与供奉对象相结合,让“神我”永存于神像之中,在国王逝世后,子孙后代或继任者需将其视作神灵来祭祀。东南亚的神王崇拜思想,是印度神王观念和东南亚原有的祖先崇拜传统相结合的产物。

随着统治者信仰的变化,柬埔寨不同时期所崇拜的神王形式也有所不同。9至10世纪,统治者主要信奉湿婆教,以供奉金制林伽的“提婆罗阇”(Devaraja)崇拜最为流行,随后,苏利耶跋摩二世推崇毗湿奴教,神王由“提婆罗阇”变为“毗湿奴罗阇”(Visnuraja)。1181年,阇耶跋摩七世登上王位,实现了吴哥的繁荣复兴,也带来了高棉美术史上的一个高潮。根据相关碑铭可知,阇耶跋摩七世延续了父亲和两位妻子的信仰,皈依大乘佛教,广修寺院,这一阶段,神王变为“佛陀罗阇”(Buddharaja)。诸多佛教造像在刻画面容时以阇耶跋摩本人为蓝本,体现了王权与神权的高度统一,佛教成为保佑王权的中坚力量。(22)段立生《柬埔寨通史》,第95页。

巴戎寺(Bayon Temple)是阇耶跋摩七世为自己重建的寺院,1933年,法国远东学院的乔治·特罗韦(Georges Trouvé)在巴戎寺中央塔下挖掘出一尊巨大的“那迦护佛”造像(图16),该造像所表现的对象与巴戎寺各个佛塔上部所见造像应都是“佛陀罗阇”像,即被神化了的国王。(23)[法] G. 赛代斯著,蔡华、杨保筠译《东南亚的印度化国家》,第299页。巴戎寺“那迦护佛”造像高达4米,位列中央塔,身份尊贵。圣剑寺坐佛(图13)也具备相同属性,圣剑寺是阇耶跋摩七世为其父所建,造像仪态威严,佩戴多重装饰,尊格属性应同是彰显神圣王权的“佛陀罗阇”像。《真腊风土记》中有关于国宫金塔里“九头蛇精”的记载,“若此精一夜不见,则番王死期近矣;若番王一夜不往,则必获灾祸”(24)冯承钧《史地丛考·史地丛考续编》,上海:上海古籍出版社,2014年,第146页。,多头蛇神被认为是一国之土地主,可庇护国家免受灾祸。那迦形象不仅被佛教吸收借用,也因其神力被选择为国王的守护神。

四、结语

那迦作为古印度原始自然神,受众广泛,深入人心,被佛教吸收为归顺佛陀的守护神,“那迦护佛”也成为佛教艺术中持续存在的题材。古印度不同地区对该图像的表现有所差异,由造像坐姿、蛇冠蛇身刻画可知东南亚更多受到南印度影响,尤其体现在早期堕罗钵底造像中。自10世纪以来“那迦护佛”图像在柬埔寨流行,经过三个阶段的演变,最终确立了“七支蛇冠、三重蛇身”的形制,以佩戴珠宝的形象表现其中的佛陀应首见于柬埔寨。随着高棉王国政治势力扩张,柬埔寨的“那迦护佛”图像也影响到了泰国、越南等地,蛇头偏转、蛇颈饰莲花纹等也成为后期造像典型样式。除风格转变外,东南亚“那迦护佛”图像内涵也有所不同,造像叙事性减弱,以用于独立供奉的单体圆雕为多见,注重表现至高无上的佛陀,并与神王崇拜思想相结合,那迦守护的对象变为同时具备神性与王权的“佛陀罗阇”。