体认语言学视域下汉英极性义表量构式的认知类型阐释

2022-04-02李勇忠

白 黎, 李勇忠

(江西师范大学 外国语学院,江西 南昌 330022)

程度范畴是语言中一个重要的语义范畴[1],英语中形容词、副词的最高级,汉语中包含“最”“顶”“满”“独”的词语,都是最高程度的典型表达。国外关于极性义表达的研究,以Israel的极性词语梯级模型(scalar model polarity,简称SMP)为代表[2-3],侧重命题逻辑和梯级推理。国内则多将语言本体研究与认知语言学结合进行分析,如蒋勇在SMP框架下运用认知图式、关联理论等分析汉英量化最高级的词语表达[4],温锁林、储泽祥、赵琪、赵彧、魏在江等基于认知语法对多种汉语极性义构式进行了探究[5-10]。不过,将程度范畴和数量范畴相结合的极性义构式研究屈指可数,专门针对汉英极性义表量构式研究的则更少见。

体认语言学(embodied-cognitive linguistics,简称ECL)是对认知语言学批判性的继承和发展,是王寅先生结合中国语言学实际,将源于西方的认知语言学与汉语本土研究相结合的重要探索[11-14]。其积二十余年之力出版的专著《体认语言学——认知语言学的本土化研究》标志着这一理论学科体系的建立,有力地凸显了该学科的体验性和实践性。

体认语言学认为,语言源自“体(感性)”和“认(理性)”,语言的体认成因就是人类的感性经验和理性加工的整合性成因。本文将在前人对极性义构式的研究基础上,从体认语言学的角度探析汉英极性义表量构式的异同,凸显语言研究的“人本主义观”,以期挖掘汉英两种语言在认知类型上的共性与个性。

一、汉英极性义表量构式的构件

汉语极性义表量构式的基本形式为“一+量+名”,英语的则是“a(n) + N1 + of + N2”。下面我们先逐一看看该类构式中的三大构件:量词(N1)、数词[“一”/ “a(n)”]、名词(N2)。

(一)量词(N1)

量词是极性义表量构式的语义重心,从词性层面,我们将其分为量词性量词、名词性量词、动词性量词三大类。

1.量词性量词

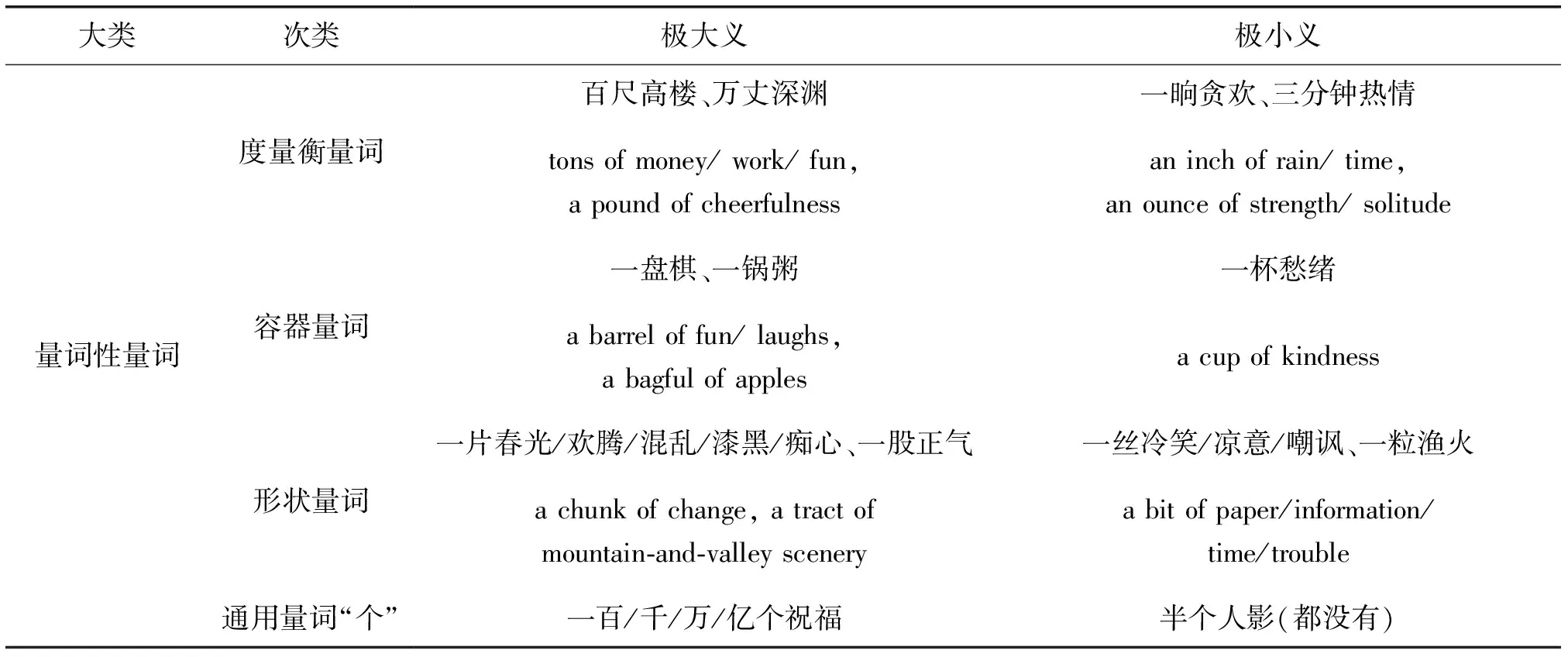

量词性量词(见表1)是专用性量词,与极性义构式有关的可分为汉英共有的度量衡类、容器类、形状类,以及汉语独有的通用量词“个”。

表1 包含量词性量词的汉语极性义表量构式示例

汉英表极性义的容器类量词较少,毕竟能用容器来装盛的,不会是极少或极多的量,大多数情况下需要具体语境来建构极性义。比如“一箪食”“一瓢饮”,“箪”和“瓢”只是普通的容器量词,在脱离文本语境时不表极小义,但在例(1)中,就突出表现了颜回安贫乐道、至简至纯的生活状态:

(1)子曰:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(《论语·雍也》)

而表极大义的英语容器类量词要远多于汉语,它发挥形态标记优势,通过添加后缀“-ful”来表示充满时的量,如“dishful”(满碟的量)“bottleful”(满瓶的量);而汉语表极大义的表量构式如“一锅粥”“一盘棋”,都属于俗语类,其表极大义的是整体构式的比喻义,而非字面义。

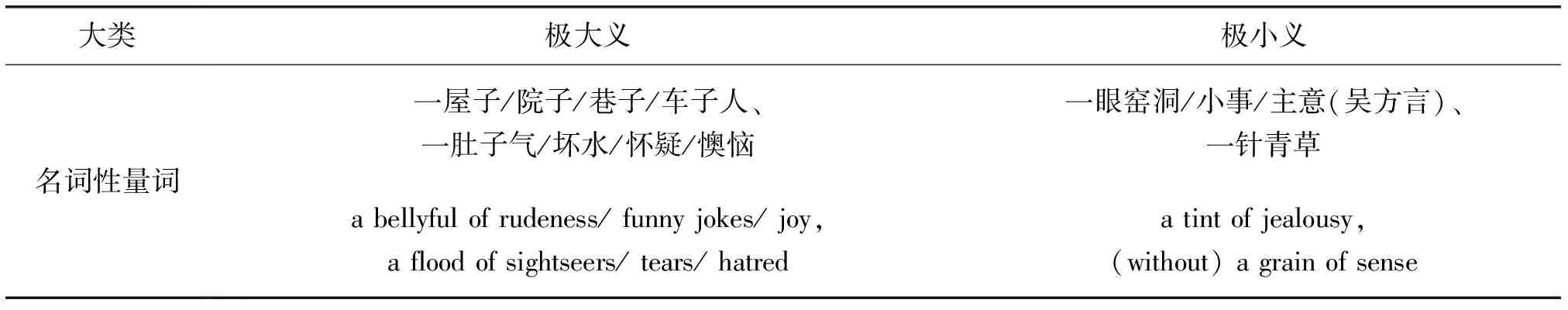

2.名词性量词

名词性量词(见表2)指临时充当量词的名词。在表极大义的名词性量词中,汉语主要借用表空间的名词以及和身体部位有关的名词,如“一屋子/院子/巷子/车子人”“一池子鱼”“一肚子墨水/气”。英语中也有一些和空间、身体部位有关的名词,但大多是添加后缀“-ful”“-load”,以区别于of结构的名词所有格,突出计量功能,如“aroomfulof people”“ashipload/truckload/trainload/lorryloadof steel”“amouthfulof food”。

表2 包含名词性量词的汉英极性义表量构式示例

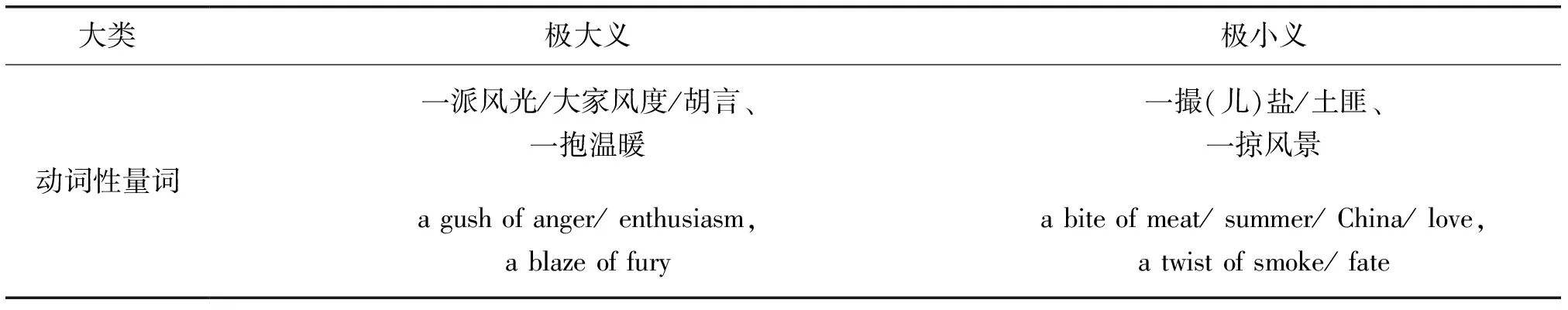

3.动词性量词

动词性量词(见表3)为临时做量词的动词,数量相对较少。在极性义表量结构中,表示动作极快、占时极短的动词,可用于表征极小义,如“撮(儿)”“溜(儿)”“pinch”“flash”,而突出所限定名词量多、量大的动词才能用于表征极大义,如“派”“gush”。

表3 包含动词性量词的汉英极性义表量构式示例

(二)数词

汉英表量构式的极性义表征离不开常量(constant)“一”和“a/ an”。

汉语中,“一”是最小正整数,通常表示人、事、物的最小数量,还有“源头、根本”之义。《道德经》有“道生一,一生二,二生三,三生万物”,《说文解字》将“一”解释为“惟初太始,道立于一,造分天地,化成万物”。即是说,“一”既可以专指最小值,也可以扩指极大值。在表极大值时,“一”往往具有“满”“极”“透”之意。

现代英语中的“a(n)”,在词源学上与“one”同源。“a(n)”曾一度作为数词使用,与“one”的古英语形式皆为“ān”,直到十二世纪中叶才逐渐出现不定冠词的用法(1)参见英语词源字典—在线词源网站—趣词词源[英文版] https:∥www.quword.com/etym/s/an.。在古希腊哲学中,柏拉图曾用“太一”(The One)指向人类精神领域的终极实在(ultimate reality)[15]25。普罗提诺在阐述柏氏思想时,指出“太一”是一切存在的起源,具有“绝对先验性”[15]34。由此看来,无论是词源层面还是哲学层面,“a(n)”和汉语的“一”一样,都具有“初始”与“终极”这两重既对立又统一的含义。

当然,汉语极性义表量构式的非典型形式中,除了“一”,还有出现在度量衡量词前“十”“百”“千”“万”“亿”之类的整数,或“一”的一“半”(如“一/半点意思都没有”),它们的语用效果虽不尽相同,但实质上一样,只表相对概念中的极值,而不计数。英语中的整数“hundred”“thousand”“million”等在表极性义时,必须添加复数标记“s”,如“hundreds/ thousands/ millions of calls”,否则就是实指计数。汉语中也有类似的表达,如“一百/千/万个祝福”。但英语中的“hundreds/ thousands/ millions of”结构要求of后必须是可数名词,能产性远远低于汉语的“一百/千/万/亿个”。

(三)名词(N2)

极性义表量构式中,名词(N2)槽位上通常是物质名词或抽象名词,而不能是具象名词,如可以说“一片欢腾”“a piece of kindness”,而“一片叶子”“a piece of bread”则不行。汉语中的名词槽位还可以借用一些表主观态度的动词和表情感的形容词,如“一肚子怀疑”“一身红”等。但当表量构式包含汉英极性义量词或“百/千/万”等大整数数词时,构式就被赋予了极性义,名词选择便不受限制。

二、汉英极性义表量构式的特点

(一)共性

1.语言的主观性

极性义表量构式具有主观性,和前文提到的“一”和“a(n)”作为虚数的主观评价性有很大关系。此外,汉语字词的组构也反映了极性义表征的主观性。

物质是构成客观世界的基础。但在语言中,汉语的“物”字,以“牛”为偏旁,反映的是牛通过耕种带给人类满足温饱的“物”,恰恰体现了人观外物的主观性。古希腊哲学家普罗塔哥拉曾指出,“人是万物之尺”,人类语言的体验性根植于思维的体认性[11]。关于物、事、人类情感的极大与极小,也同样是相对的概念,人始终以自身的体验和经验作为衡量万物的标准。

极性义包括极大义和极小义两个极限。“极”在《说文解字》中释义为“极,栋也”,即“房屋正中的最高处”。汉字“大”和“小”的象形文字在一定程度上表现了其本身的主观性。象形字“大”(见图1),如同一个张开双臂和叉开双腿的人,用人的四肢作为丈量事物大小的尺度,“大地”“大海”“大人”“大王”等词语都是从人的视角出发进行的“大”的评判。象形字“小”(见图2),像沙粒状,与“大”相对,“小孩”“小姐姐”“小吃”等表示的都是不及他者。因此,“极大”和“极小”也同样是相对的,带有很强的主观意识。

图1 象形字“大”

图2 象形字“小”

2.语言的修辞性

汉英极性义表量构式中运用了大量的修辞手法,例如:

(2)一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁。(徐再思《水仙子·夜雨》)

“一点愁”就很好地运用了夸张和隐喻。首先量词“点”将“愁”的不可计量化为可计量,将抽象化为具体。单看“一点愁”,是极小的、微不足道的,但在这一语境中,雨打芭蕉,点点滴滴,连续不断,象征的正是“连绵不绝的愁思”。“一点愁”表面上降低了愁思的程度,但“雨”这一意象赋予的联想意义,又夸大地表现了“愁思之多之浓”。还有“一寸相思一寸灰”“一寸光阴一寸金”等,都有着类似的表现力。

此外,转喻是汉英极性义表量构式中更为普遍、基础的修辞手段。比如形状类量词组成的极性义表量构式,用“点(dot)”“滴(drop)”“片(piece/ slice)”等侧面突显事物的某一特征,从而获得整体的极大义或极小义;包含名词性量词的如“一嘴脏话(a mouthful of abuse)”“一肚子气(a bellyful of fury)”等,用空间载体指代内容;包含动词性量词的如“一掠风景(a sweep of scenery)”“一撮盐(a pinch of salt)”等,用动作指涉与之处于同一事件链内的事物。

(二)差异

和实生物,同则不继。共性寓于个性之中,个性丰富着共性,两者是辩证统一的关系。汉英极性义表量构式有共性,必然也有差异。

1.身体部位量词和自然现象量词

表极性义的汉语名词性量词中,有大量和身体部位有关的词汇,如“头”“脸”“肚子”等;英语中表极性义的名词性量词则多与自然现象有关,如“mountain”“flood”“ray”等。汉语中的动词性量词“把”“撮”“捏”等也是和手指、手掌等肢体的动作有关的词语;英语中的动词性量词“gush”“flash”“gleam”等,表示的则是和自然现象有关的动态词。

2.汉语对举式

汉语极性义表量构式有一个独特的形式——对举式。例如:

(3)宁拆十座庙,不毁一桩婚。

(4)桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。(黄庭坚《寄黄几复》)

(5)同一个世界,同一个梦想。(2008年北京奥运会口号)

(6)台上三分钟,台下十年功。

(7)读万卷书,行万里路。

(8)过江千尺浪,入竹万竿斜。(李峤《风》)

(9)春种一粒粟,秋收万颗子。(李绅《悯农》)

(10)山中一夜雨,树杪百重泉。(王维《送梓州李使君》)

此类对举式可大致分为“形成型”和“加强型”。对举形成型如例(3),其中“十座庙”和“一桩婚”都不表极性义,但在对举中形成了强烈反差:拆除十座庙可谓工程浩大,对于信仰神明的人来说更是大逆不道,但却不如破坏一桩婚姻来得罪孽深重。通过否定大量、肯定小量,实现了极性义的表征。例(4)至(6)也都属于这一类。对举加强型如例(7),“万卷书”“万里路”本身都是极大量,通过对举又进一步强化了极大义:不仅要博览群书获取间接经验,还要走遍天下积累直接经验,才能达到知行合一的至高境界。例(8)至(10)同理。无论极性义是在对举中“形成”还是“加强”,前后句段的语义都是相互融合、彼此依存的关系。

英语中也有对举式,也一般见于诗歌和俗语中,如构式“No X, no Y.”(No pain, no gain.),“Out of X, out of Y.”(Out of sight, out of mind.),“Nothing X, nothing Y.”(Nothing brave, nothing have.),“Joy for his fortune; honour for his valour.”(William Shakespeare “Julius Caesar”)等。但对举式和表量结构在汉语中很常见,在英语中却是非常规表达。原因在于:一方面,英语是数标记语言,但凡能用常规表达就不会使用of式表量结构,如例(5)对应的英文口号是“One world, one dream.”;另一方面,英语句子中动词总是必不可少的成分,主语通常不缺省,小句与小句之间形式衔接众多,语法限制远多于汉语,因此几乎没有无谓语动词或无主语的表量结构对举式。下文中我们还将具体阐述这一差异背后的认知动因。

三、基于体认语言学的认知类型阐释

体认语言学认为,集语法、语义、语用为一体的语言表达系统是表征人类经验系统和概念系统的重要手段。人们在认识世界时既有“感知体验”的基础,也有“人本加工”的环节,是主观与客观相结合的过程,“体验人本观”应是更为科学合理的语言研究视域[14]。在此项假设的基础上,这部分将围绕上文中论及的汉英极性义表量构式的异同来阐释汉英认知类型的异同。

(一)汉英认知类型共性

1.主观识解

汉英极性义表量构式的主观性透露了语用者的视角选择,而视角的选择又与识解操作中注意力的分布有关。

Langacker认为,主观识解和客观识解的区分主要在于视角这一参数所引发的焦点调试[16]。Langacker以眼镜为例,如果眼镜放在我们眼前,那么眼镜就是感知上的客观物体;而当我们戴上眼镜,借助它去看别的物体时,我们对眼镜的注意力就大大减弱,眼镜成了接收者(perceiver)的一部分。现实中,当注意力集中于外物时,主观识解背景化,客观识解前景化,例如看电影、读小说;当我们聚焦于自己时,则主观识解前景化,客观识解背景化,比如穿衣服、骑单车。就汉英表量构式通过表征极性义来体现人对事物的感受、评价、判断而言,汉英语言都采用了主观识解方式,尤其是“一”[“a(n)”]和抽象名词(N2)将注意力更多地导向构式的极性义,如“一片混乱”“一线生机”“a lump of probability”“a thread of hope”。

2.喻性思维

汉英极性义表量构式从字面义拓展到比喻义,是通过转喻和隐喻来实现的。例如从字面义的“一身水”到转喻性的“一身红”再到隐喻性的“一身诗意”,从字面义的“a bit of paper”到转喻性的“a bit of information”再到隐喻性的“a bit of trouble”,是从具象逐渐到抽象的拓展过程。这种语言上的扩展性体现的正是从具象到抽象的喻性思维方式。王寅指出,修辞学与认知语言学在研究内容、分析方法、哲学基础等方面有着很大的兼容性和互补性[12]。据此,我们认为,汉英极性义表量构式的修辞性实际上也是人类思维喻性的表现,体现了认知修辞观。

具体来看,夸张、转喻反映的是事物之间的邻近关系,在同一认知框架内凸显度高的指代凸显度低的;隐喻体现相似关系,用熟悉的类比陌生的,是不同认知框架之间的映射。转喻和隐喻也存在交叉状态,如“一脸通红”,可以理解为隐喻“愤怒是火气”,也可以理解为转喻“通红的脸色”(发怒时的表现)指代“发怒”。又如“a bite of love”,“a bite”一小口,直接激活的名词应是食物类的,此处是将抽象事物“love”类比“food”,将“爱”隐喻为“世间百味”。而“bite”具象化的又是“一小口”的爱情,“a bite of love”即是“爱的大气象中的小掠影”,“a bite of love”和“love”之间又构成了隐性的“部分—整体”关系,属于转喻用法。隐喻和转喻是连续统上的两个端点,两者之间存在较大的模糊地带[17],实际上也是概念中邻近关系和相似关系的中间状态。

(二)汉英认知类型差异

1.主体意识与客体意识

前文中讲到,汉英极性义表量构式体现了语言的主观性,这是两种语言的共性,但具体到构式中量词的选择上,又存在差异:在借作量词的名/动词中,汉语中较多和身体部位相连,英语中则较多和自然现象有关。这在一定程度上说明,汉语倾向于采用内视角,英语倾向于采用外视角。

内视角和外视角都是以自我为参照来指称和表达世界的视角,是言说者在具象和抽象层面上空间位置的不同:内视角是观察者从里往外看,外视角则是从外向内看[18]。例如,“一眼荒凉”里的“眼”和“一肚子怀疑”里的“肚子”都是直接从身体感知出发,来分别表现外在荒凉的景象和较为抽象的怀疑态度。又如“一捻闲愁”里的“捻”和“一抱温暖”里的“抱”,用肢体动作激活与之相关的手指、双臂,近取诸身,采用由内而外的内视角。相反,“aseaof joy”中的“sea”和“afloodof terror”中的“flood”,则是用自然现象来分别描述人内心无尽的喜悦和无边的恐惧。还有“a flash/glimmer/flicker/glisten/glitter/sparkle/twinkle/shimmer/glow/gleam of hope”,可以用十几种表示“闪光、发亮”的动词来充当量词,表示“人内心感到的渺小希望”。这些都远取诸物,选择由外而内的外视角。

若将人内在的感受、情感、观点、态度看作Langacker所说的“眼镜”,那么汉语中包含名/动词性量词的极性义表量构式,就是“戴着眼镜”的主观识解方式,英语中则是“将眼镜置于眼前”的客观识解方式。同样是主观性的语言,汉语包含名/动词性量词的极性义表征突出人的参与度,表量构式中主客体融合;英语则尽量减少人的出现率,主客体分明。典型的例子,如英语中虽然也有和身体部位有关的名词做量词,但一般都要添加后缀“-ful”(如“bellyful”“mouthful”)来体现客观计量性。据此,我们可以说,在认知类型上,这反映了汉语母语者较强的主体意识,以及英语母语者较高的客体意识。

2.整体综合与逻辑分析

汉英极性义表量构式的主要差异之二在于,汉语中存在许多无谓语动词或无主语的表量结构对举,而英语中这一现象几乎为零。

马秉义曾指出,语言的组织模式取决于认知模式[19]。他认为,中国先民的认知模式是“对偶序”,发展成了辩证逻辑,两个字数相当、结构相似的语段并置,就能使人们在理解时自然而然将其相连,注重内容的意会性。西方先民的认知模式是“同异序”,又称“一义序”,发展成了形式逻辑,在语言表达中注重形式的严谨性,比如主谓一致、动宾支配关系等。

对偶和对举不能对等,两者存在差别:对偶更多是修辞概念,在对仗工整上要求更严格;对举则主要是语用概念,对话语在韵律、辞格等方面的要求相对宽松。但就语言组织形式和语义实现方式来说,两者实质是一样的。即对举式体现的就是一种相反相成、对立统一的辩证逻辑。基于此,我们有理由认为,汉语母语者的认知模式以整体综合为主,注重言语内容的整体特征;而英语母语者以逻辑分析为主,强调言语内部的形式关联。

四、结 语

本文在描写汉英极性义表量构式的构件和构式整体特征的基础上,分析了汉英极性义表量构式的共性和差异,并尝试性地从体认语言学的角度进行了认知类型阐释。

共性方面,汉英极性义表量构式的主观性和修辞性,分别反映了认知事物的主观识解和思维的喻性。主观识解利用视角的焦点调试作用,突出表量构式的主观评判性。参照不同,识解的结果也能天差地别,正如《格列佛游记》里的格列佛,在大人国里是侏儒,在小人国里是巨人。思维的喻性不仅是汉英语民族的思维共性,更具有人类思维的普适性,是语言修辞性之所以存在的活的灵魂。

个性方面,其一,汉语极性义表量构式中借用为量词的名词和动词多与身体部位有关,英语的多和自然现象有关。这反映了汉英语母语者各自的内视角和外视角,而视角并非任意择之,它是一个民族相对固定地看待人事物的角度,因此这又可以进一步解释为汉英母语者在认知事物上的主体意识倾向和客体意识倾向。其二,汉语极性义表量构式有着大量对举式,尤其是无谓语或无主语的对举式,而英语有着严格的语法限制,几乎没有这种现象。这表现了汉语母语者重整体综合、英语母语者重逻辑分析的思维方式。

当然,需要特别说明的是,共性或差异并不是绝对意义上的,例外总是存在,我们只是站在一般性的角度进行探讨。这些汉英认知类型的异同,在汉英多种语法现象中都有体现,极性义表量构式只是其中之一。