应对国际金融危机的货币政策及其增长效应

2022-04-01桂立

桂 立

(长江职业学院 财经旅游学院,武汉 430074)

一、引言

在全球经济一体化的背景下,美国的次贷危机逐步升级为国际金融危机,并不断地冲击着全球经济。通过国际贸易与资本流动等渠道,国际金融危机也对中国经济形成了不利影响。将危机作为随机冲击因素,欧阳志刚、史焕平(2010)估算了国际金融危机对中国经济增长、稳定的短期与长期效应。他们的研究表明,在国际金融危机的负面影响下,从短期看,主要依靠拉动总需求促进中国经济增长;从长期看,主要依靠刺激总供给促进中国经济增长。孙翊、王铮(2010)构建了实证模型,按产业分析了中国应对全球金融危机而实施的大规模投资政策的影响。研究发现,如果政策的目标是扩大内需,那么对轻工业、农业和建筑业的投资需要优先考虑;如果投资政策的目标是促进增长,那么农业、采选业和商业运输业是下一步的投资重点。以2008年全球金融危机为研究背景,张学勇、薛志宏(2014)从公司层面研究公司微观特征对于公司在金融危机中表现的影响。研究发现:就金融危机冲击作用而言,行业特征、公司偿债能力,对于公司的表现有显著的影响,而且危机前扩张速度快、估值水平高的公司更容易受到危机的负面冲击。

为应对国际金融危机的冲击,中国实施了适度宽松的货币政策。在梳理中国应对金融危机的货币政策措施的基础上,实证考察了应对危机的扩张性货币政策的增长效应,具有重要的现实意义。

二、应对金融危机的货币政策扩张

金融危机发生后,为了应对国际金融危机对中国经济的影响,自2008年9月至2008年12月三个多月的时间里,通过连续5次下调存贷款利率,中央银行将一年期贷款基准利率累计下调2.16%,将一年期存款基准利率累计下调1.89%;与此几乎同步,央行也连续4次下调中小金融机构人民币存款准备金率,累计3.5个百分点,连续3次下调大型金融机构人民币存款准备金率,累计2个百分点。

由于金融危机对企业和银行的信心打击很大,造成了企业的慎借和商业银行的慎贷行为,所以,2008年四季度贷款并未按照利率、法定准备金率下调的幅度迅速增加。然而,随着2009年第一季度4万亿大规模经济刺激计划的实施,企业借款和银行放贷的积极性大幅上升,货币供应量随之迅速扩张。

如表1所示,在适度宽松的货币政策下,加之4万亿经济刺激计划,中国开始了大规模的信贷扩张。2009年一季度,新增贷款金额达到4.58万亿,同比增长244.36%,在一个季度增长的金额接近于2008年全年新增贷款的金额(4.91万亿);2009年二季度,信贷资金继续增长,新增贷款2.8万亿,同比增长150%。2009年全年,新增贷款9.59万亿,比2008年增长95.32%。2010年全年,新增贷款7.92万亿,虽比2009年减少17.41%,但仍然较2008年增长61.30%。2011年全年,新增贷款7.49万亿,相比于2010年进一步减少5.43%,但依然高于2008年52.55%。

表1 危机期间金融机构新增贷款资金

三、危机期间货币政策扩张的增长效应

为抵御金融危机对中国实体经济的冲击,中国实施了大规模信贷扩张的宽松货币政策。研究建立实证模型,对信贷扩张与经济增长的关系进行实证考察,并以此评估危机期间货币政策扩张的增长效应。

(一)实证模型

旨在实证考察信贷扩张与经济增长的关系,建立如下的回归模型:

其中下角标t为年份,i为地区(省),GDP为各省份GDP,CR为各省份信贷规模,X为一系列影响经济增长的控制变量,ε为随机误差项。系数a表示区域内信贷扩张对经济增长的效应,由于经济增长与信贷规模均取对数,该系数就是信贷扩张对经济增长的弹性值,即信贷规模每增长1%,经济增长提高的百分数。

(二)变量与数据说明

为了实证考察信贷扩张对中国经济增长的影响,本研究选取中国31个省份的数据,时间期限为2001—2011年。对于经济增长lnGDP,本研究采用各省国内生产总值,并取其自然对数值。对于信贷规模lnCR,本研究采用各省金融机构贷款余额,并取其自然对数值。此外,影响经济增长的一系列控制变量主要包括:

第一,人力资本的指标(lnHC)。人力资本以财政总支出中政府教育支出的比重来衡量,在已有的研究中被大量采用。但是,人力资本的形成包括个人、企业和政府的教育投资,目前,个人和企业教育支出我国缺乏统计数据,人力资本单纯以政府的教育支出衡量,存在较大的缺陷。所以,对于人力资本,本研究采用受教育年限法进行计算。

第二,国际贸易的指标(TRADE)。在经济全球化的背景下,国际贸易常常被看作是经济增长的发动机,国际贸易可以通过充分利用静态与动态比较优势、“技术外溢”和外部刺激,促进一国或地区的技术进步和经济增长。在相关实证研究中,人们通常采用进出口总额占GDP的比重(进出口总额/GDP)衡量一国或地区对外贸易水平,本研究亦选用该指标作为反映国际贸易变量。

第三,外商直接投资的指标(FDI)。在新增长理论的框架下,通常认为外商直接投资通过资本形成、人力资本开发、技术进步、国际贸易等,促进发展中东道国的经济增长。在相关实证研究中,人们一般采用实际使用外商直接投资额占GDP的比重衡量一国或地区外商直接投资水平,本研究亦选用该指标作为反映外商直接投资变量。

第四,制度变量的指标(INS)。由计划到市场的制度变迁是中国经济增长的重要力量。对制度因素的度量而言,大部分学者以非国有化率、市场化程度、国家财政收入占GDP的比重为指标,来衡量中国的市场制度变迁。本研究则用非国有经济单位职工数量占职工总数的比率,作为市场制度变量。

上述变量的原始数据来源于《中国统计年鉴》、各省统计年鉴和《中国人口统计年鉴》,并经过计算整理。为了减少数据变动幅度,对相关变量数据取了自然对数值;并且,研究的一些数量数据直接剔除了价格水平变动因素的影响。于是,从2001-2011年选取全国31个省份的上述各项指标组成面板数据,对信贷规模与中国经济增长的长期均衡关系进行实证研究。

(三)计量结果分析

首先,本研究以Wooldridge Test判断面板数据是否存在自相关,不存在一阶自相关为该检验的原假设。检验结果表明,面板数据的P值为零,原假设被拒绝,即变量数据存在自相关。其次,本研究检验面板数据是否存在异方差,不存在异方差是该检验的原假设。检验结果表明,面板数据的P值非常小,原假设被拒绝,即变量数据存在异方差。

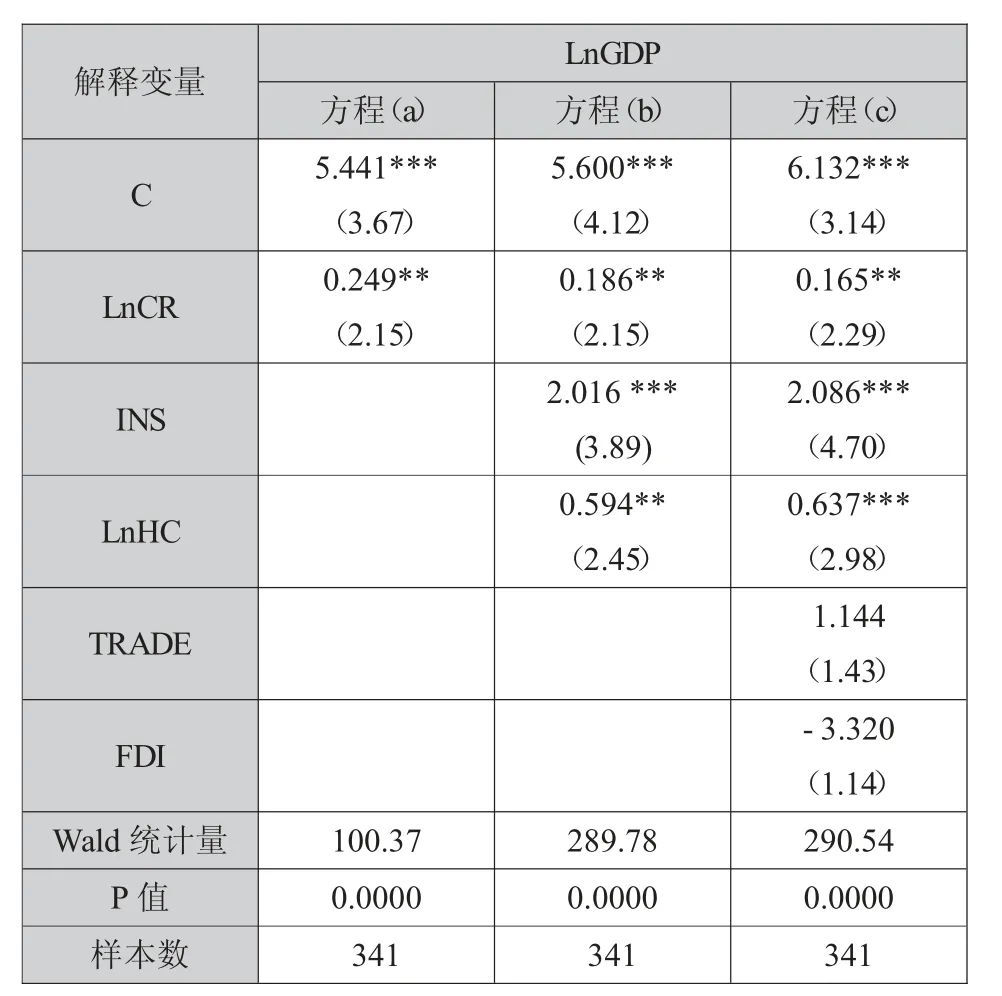

根据上述检验结果,因为面板数据存在自相关结构和复杂误差,随机效应模型和固定效应模型均不适合作为估计模型,所以,本研究采用FGLS(feasible generalized leastsquares)方法进行估计(结果见表2)。

表2 信贷规模与经济增长的长期均衡关系估计结果

在表2中,单独考察信贷规模,从方程(a)可知,2001-2011年间,在5%的显著水平下,信贷扩张对经济增长的弹性值为0.249;加入制度(INS)与人力资本变量(LnHC)后,从方程(b)可知,在5%的显著水平下,信贷扩张对经济增长的弹性值为0.186;分别在1%、5%的显著水平下,市场制度变迁和人力资本提升促进了经济增长。在一个相对完整的实证模型中,从方程(c)可知,在5%的显著水平下,信贷扩张对经济增长的弹性值为0.165;在1%的显著水平下,市场制度变迁和人力资本提升促进了经济增长;国际贸易、外商直接投资变量没有通过显著性检验。根据完整的实证模型结果可知,信贷规模每增长1%,经济增长提高0.165%。

(四)信贷规模扩张的增长效应

为抵御金融危机对中国实体经济的冲击,从2009年第一季度开始,中国实施了大规模信贷扩张的宽松货币政策。从表3可以看出,2008年末贷款余额为30.91万亿,2009年全年新增贷款9.59万亿,增长率为31.0%;2009年末贷款余额为39.91万亿,2010年新增贷款7.92万亿,增长率为19.8%;2010年末贷款余额为47.83万亿,2011年新增贷款7.49万亿,增长率为15.7%。

表3 危机期间信贷规模扩张的增长效应

进一步,根据信贷规模与经济增长的长期均衡关系,信贷规模每增长1%,经济增长提高0.165%,所以,2009年、2010年和2011年信贷扩张对GDP的拉动率分别为5.12%、3.27%和2.59%。

四、结论及政策启示

在经济全球一体化的背景下,由美国次贷危机引发的国际金融危机,对中国经济增长产生了全面的冲击。为应对国际金融危机的冲击,中国实施了适度宽松的货币政策。本研究在梳理中国应对金融危机的货币政策措施基础上,实证考察了应对危机的扩张性货币政策对经济增长的积极影响。实证研究发现,金融危机期间,信贷大规模扩张有力地推动了中国经济增长。根据危机期间信贷扩张速度以及信贷规模与经济增长的长期均衡关系,2009年、2010年和2011年信贷扩张对GDP的拉动率为5.12%、3.27%和2.59%。

基于上述研究结论,旨在应对外部冲击,消除类似金融危机的外部冲击对经济增长的负面影响,增强宏观经济抵御内外部冲击的能力,在基本实现了内外部平衡,控制住通货膨胀的前提下,政府应该采取宽松的货币政策,扩大信贷规模,迅速点燃经济增长。中国的成功经验,为其他国家和地区政府制定针对外部冲击、促进经济增长的宏观经济战略与政策提供了一个可行的思路和参考依据。