山色无疆

2022-03-29刘娜

刘娜

“清晖依然憺忘归——河北博物院藏山水画展”是2020年河北博物院在疫情防控常态化的情况下推出的原创院藏山水画展,展览分为“林壑峻岫”“层峦叠嶂”和“溪山江色”三个部分,遴选包括董其昌、张大千、溥儒等名家在内的院藏山水画作共77件。在展出的作品中,还包括允禧、王原祁、唐岱、钱维城等清代宫廷画家的作品。

一、清代的宫廷绘画和宫廷画家

中国历朝历代的宫廷都会聘用画家为其服务,关于宫廷绘画的概念,《中国宫廷绘画史》一书中提到,“从宫廷绘画的基本特征来看,凡是为宫廷所吸纳和雇佣的,以皇帝的旨意为作画指向的绘画形式和绘画机构,都应纳入宫廷绘画的范畴之内”。由此可见,宫廷绘画以满足宫廷和皇帝的要求为目的,为宫廷和皇帝服务。宫廷绘画要遵循皇帝的旨意,因此宫廷绘画可以直接地展现出皇帝的个人喜好和当时时代的审美特点。中国古代宫廷绘画机构的设置最早是在两汉时期,之后经过一系列的发展,宋代时走向了制度化的发展道路。到了清代,尤其是康雍乾时期,随着政权的巩固、社会的安定繁荣,再加上统治者的重视,宫廷绘画机构经过一个演变的过程之后最终确立,清代宫廷绘画得到较大发展,在乾隆时期达到了鼎盛。

顺治、康熙时期,清朝刚入关不久,百废待兴,国力尚在恢复当中,这一时期的宫廷绘画属于初创阶段。宫廷绘画创作是由内务府造办处负责管理的,顺治时期,宫廷内只有很少的画家专职为皇帝作画;到了康熙时期,人数有所增加。雍正、乾隆时期,政权得到巩固,国力强盛,宫廷绘画得到了发展并在乾隆时期到达鼎盛。在这一时期,宫廷绘画的组织机构也日益完善。雍正五年(1727),养心殿造办处下设“画画处”归档时附属“画作”项下;到了乾隆元年(1736),正式在内务府下设立“如意馆”,“清制画史供御者无官秩,设如意馆于启祥宫之南,凡绘工文史,及雕琢玉器,装潢帖轴,皆在焉”。如意馆承担起管理宫廷绘画事务的职能,清代的宫廷绘画机构也正式确立。嘉庆之后,随着国力日益衰微,清朝的宫廷绘画逐渐衰落。

清代的宫廷画家,广义上指所有在宫廷绘制御用绘画的人员。顺治、康熙时期宫廷画家人数较少,雍正、乾隆时期,人数增多。乾隆九年(1744),还明令取消了康熙、雍正以来对宫中画家“南匠”的称呼,改称“画画人”。清代的宫廷画家是为皇帝和宫廷服务的,具体职能包括,为皇帝和后妃以及功臣绘制肖像画;绘制表现宫廷内生活场面的宫廷生活画;绘制记录重大历史事件、活动场景的历史纪实画,如万寿、巡幸、征战等;绘制宫廷装饰用的山水画或花鸟画。正如胡敬在《国朝院画录》提到,“凡象纬疆域、抚绥挞伐、恢拓进缴、劳徕群师、庆贺之典礼、将作之营造、与夫田家作苦、藩衛共忱、飞走潜植之伦、随时绘图、召垂奕禩。”清代宫廷绘画包括纪实画、历史画、宗教画、花鸟画、山水画等,其中纪实性的绘画作品的数量是最多的。宫廷绘画的写实性的这一特点就要求其画风要庄重典雅、规整细致,从而彰显皇室的奢侈豪华。因此,清代的宫廷绘画作品就形成了这样一种相对统一的风格。到了乾隆时期,郎世宁等一批欧洲画家供职于朝廷,带来了西方的绘画技法,宫廷绘画也具有了中西合璧的特点。另外,宫廷纪实绘画作品主要是围绕着皇帝的活动,这也反映出了清代的宫廷绘画具有明显的御用性。宫廷绘画的题材、风格和画法是由皇帝决定的;然后由皇帝指定画家以及在绘画过程中的具体工作;绘画程序也是十分严格的,通常要先打草稿,经过呈稿、钦定之后再最终定稿。清代宫廷画家的服务对象主要是皇帝和宫廷,其作品具有突出的御用性质,在为皇帝而画的作品上,在画家的姓名前要署“臣”字,例如“臣允禧恭画”“臣唐岱恭画”,称之“臣字款”绘画,宫廷画家为宫廷作画,必须署“臣”字。

二、河北博物院藏山水画展中清代宫廷画家作品赏析

清代宫廷画家的群体比较广泛,包括以绘画技能供职宫廷专事绘画的职业画家,另外还包括擅长绘画的朝廷大臣以及宗室成员。在此次山水画展中,唐岱是职业画家,王原祁、钱维城是朝廷大臣,允禧是宗室成员。

(一)朝廷大臣

宫廷画家中包含的朝廷大臣,又被称为词臣画家。他们拥有进士出身和文官身份,擅长诗文,同时又擅长绘画。根据《清史稿》记载:“其文学侍从之臣,每以书画供奉内廷”“自康熙至乾隆朝,当国家全盛,文学侍从诸臣,每以艺事上邀宸眷。大学士蒋廷锡及子溥,董邦达及子诰,尚书钱维城,侍郎邹一桂,与鹏翀为尤著。”蒋廷锡、董邦达、钱维城等都是清代著名的词臣画家,词臣画家作为皇帝身边的近臣,同时又具有较高的文学素养,受到皇帝的重视。

1.钱维城《山水》扇面(图1),纸本墨笔,宽49、高24厘米。

此扇布局繁密,笔法工谨中见苍润。远山氤氲,以皴染结合表现山峦起伏、林木葱郁、泉水清波。右侧署款“臣钱维城恭画”。钤白文方印“臣”、朱文方印“维城”。

钱维城(1720—1772),初名辛来,字宗磐,一字幼安,号纫庵、茶山,晚号稼轩等,江南武进(今江苏常州)人。钱维城自幼聪颖,读书过目不忘。乾隆十年(1745)乙丑科状元,授翰林院修撰,乾隆十五年(1750)充日讲起居注官、侍读学士等,官至刑部侍郎。钱维城自幼喜画,最初跟随族祖母陈书学画,习花鸟。后转学山水,得到了董邦达的指导,改变了画法,以干笔勾勒,重视烘染,笔墨疏淡细腻,浑然一体。《石渠宝笈续编》及《石渠宝笈三编》中,收录其绘画作品165件、书法作品43件,可见乾隆皇帝对钱维城是十分欣赏的。

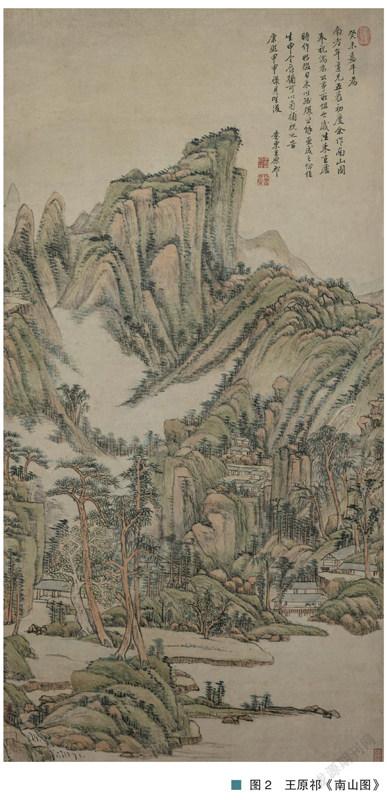

2.王原祁《南山图》轴(图2),纸本设色,纵113.5、横58厘米。

此图布局雄美中见雅致,绘崇山峻岭、松柏数株,山树掩映下,水阁宇舍错落有致。山间采用留白技法营造出云雾氤氲之意境,画面右下方亦采用留白表现一潭静波。群山采用干笔皴擦与罩染相结合,笔力超迈,整体风格浑厚苍润。右上自识:“癸未嘉平为南老年道兄五袠初度,余作南山图奉祝,偶为公事所阻,今岁往来直庐,时作时辍,日来以残腊公馀亟成之,恰值生申令辰,犹可以南补祝也。时康熙甲申腊月望后,娄东王原祁。”题识右上钤双龙纹椭圆迎首章“御书画图留与人看”,后钤白文方印“王原祁印”、朱文方印“麓台”。

王原祁(1642—1715),字茂京,号麓台,一号石师道人,江苏太仓人,王时敏之孙。康熙九年(1670)进士,官至户部侍郎,亦称“王司农”。王原祁潜心画理,精于笔墨,承黄公望、董其昌及王时敏之学,肆力山水,领袖群伦,形成“娄东派”,影响后世。王原祁是清初“四王”之一,清初“四王”是指王时敏、王鉴、王翚、王原祁,他们崇尚董其昌和元四大家,提倡文人画风,作画讲究笔墨趣味,其绘画和理论受到清代皇室的重视和扶植,代表了宫廷山水的“正统派”,对清代的宫廷绘画有着非常重要的影响。王原祁是“四王”中对清代宫廷绘画中影响非常大的。他深受康熙的赏识,在康熙三十九年(1700),受命于康熙皇帝,负责鉴定内务府收藏的古迹;康熙四十四年(1705),担任《佩文斋书画谱》的总裁;康熙五十六年(1717),主持《万寿盛典图》的绘制作为康熙庆寿的寿礼。王原祁供奉康熙左右,康熙皇帝经常观其作画,御书“画图留与人看”。王原祁将康熙题词镌刻成印,在所绘得意之作上都会钤上这方印。

从这幅作品右上题识可知,此图原是王原祁为友人贺五十岁寿而作,因公务阻碍,隔年生日之际完成,得以补祝。因此这幅作品并不属于宫廷绘画,作品上也并没有“臣字款”印。虽然王原祁作为词臣画家也属于宫廷画家的一部分,其作品具明显的御用性,但实际上从传世作品来看,除了为皇帝和宫廷服务之外,宫廷画家也会创作一些用于应酬或自娱的作品。尤其是词臣画家,与专职绘画的宫廷职业画家相比,他们的创作也更为自由。

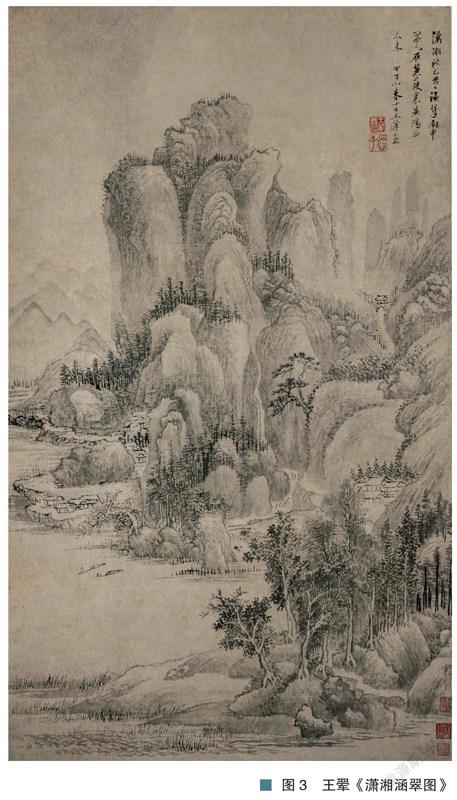

清初“四王”中的王翚,虽未在朝廷担任官职,但是曾临时奉召到宫廷作画,为皇帝和宫廷服务。王翚(1632—1717),字石谷,号耕烟散人,又号剑门樵客、乌目山人、清晖老人等,江苏常熟人。王翚出身于文人世家,自幼喜画,曾拜张珂为师,专仿黄公望。后经王时敏、王鉴亲授,画艺益精,成为清代正统派山水大家,学者极众,形成了“虞山派”。王翚曾奉召到宫廷作画,所作即为著名的《康熙南巡图》,《南巡图》在清代宫廷绘画中具有重要历史价值,描绘了康熙二十八年(1689)第二次南巡的盛举。康熙三十年(1691),第二次南巡结束之后,康熙皇帝下令由都察院左副都御史宋骏业负责召天下能手用绘画方式将这次南巡记录下来。当时的“四王”之一王翚及其弟子杨晋,奉召入京主持绘制《南巡图》。根据《清史稿》记载,“康熙中诏征,(王翚)以布衣供奉内廷,绘《南巡图》,集海内能手,遗巡莫敢下笔,翚口讲指授,咫尺千里,令众分绘而总其成。图成,圣祖称善,欲授官,固辞,厚赐归。”在绘制前,由王翚执笔构思,画草图,总共十二卷,经康熙过目后,才正式落稿,草图纸本即用来进呈皇帝的御览本,正本即正式绘制的绢本,历时三年才告完成。由此也可以看出宫廷绘画的严谨与御用性。《南巡图》的绘制,也是清代由宗室组织的最大的宫廷绘画创作活动之一。

3.王翚《潇湘涵翠图》轴(图3),纸本墨笔,纵74.5、横44.5厘米。

此图绘群峰危耸雄峙,苍松古树盘虬,山间小径通幽,溪水流潺,两叶扁舟泛于湖面。丛树掩映下几处茅舍。坡岸山石,林木葱郁,杂草丛生。远山逶迤,若隐若现。画面右上方行书自题五言绝句:“潇湘秋已暮,涵翠雨中开,人在蒹葭里,燕鸿正未来。”落款“甲子小春十日王翚画”。下钤朱白文相间方印“王翚之印”、朱文印“石谷子”。

4.王翚、杨晋《石壁流泉图》卷(图4),纸本墨笔,长104.5、宽27.5厘米。

此卷为王翚、杨晋师生合作。杨晋是王翚入室子弟,王翚出游,杨晋必随行。王翚作图凡有人物、动物及点景,皆由杨晋补绘。此卷王翚画石壁流泉,干笔皴擦峭壁,细笔勾勒流泉。杨晋补云山萧寺,以米家画法绘云山,淡墨皴点萧寺林木。二人笔法一干一湿,和谐互补,苍茫与温润并举,增添了画面层次感。款题为“石壁流泉,庚申(1680)冬日,王翚戏作,古虞杨晋画云山萧寺”,钤朱文长印“王翚”、白文方印“杨晋私印”、朱文方印“子崔”、朱文椭圆印“笪茝”、朱文方印“竹坡赵氏真赏”。

(二)职业画家

清代宫廷职业画家是供职于宫廷专门从事绘画的画家群体,开始被称为“南匠”,到乾隆时改称“画画人”。从康熙到乾隆时期,设立了“画作”“画院处”“如意馆”等机构,以集中职业画家专职供奉内廷,“画院盛于康、乾两朝,以唐岱、郎世宁、张宗苍、金廷标、丁观鹏为最。”唐岱是清代重要宫廷职业画家之一。

5.唐岱《夏日山居图》轴(图5),绢本设色,纵104、横61厘米。

画面构图疏密有致,富有层次感。山间飞瀑直下,山前静水流深;水岸边坡石丛树,苍劲葱郁;茅舍草亭,高低错落。茅棚内有二人对坐于蒲团之上,似在闲谈论道,附近的小桥上有一童仆携古琴而来。峰峦叠翠,云锁半山,以石青、石绿敷染,更显夏日之苍翠。左下方署款“夏日山居,臣唐岱恭画”。钤白文方印“臣唐岱”、朱文印“恭绘”、朱文圆印“石渠宝笈定鉴”、白文方印“宝笈重编”、朱文长印“石渠宝笈”、朱文椭圆印“乾隆御览之宝”、朱文椭圆玺“嘉庆御览之宝”、朱文方玺“宣统御览之宝”、白文圆玺“乾隆鉴赏”、朱文长玺“养心殿鉴藏宝”、朱文长玺“三希堂鉴藏玺”、白文方玺“宜子孙”。从画中的“养心殿鉴藏宝”“乾隆御览之宝”等鉴藏章10方可以看出,此画为原清宫内府所藏。

唐岱(1673—1752以后),字毓东,号静岩,又号知生、爱庐、默庄,满洲正蓝旗人,世袭祖上爵位,曾经任骁骑总领、内务府总管等职。唐岱幼年从王原祁学画,后在王原祁基础上,又吸收唐宋绘画,后来又学了西洋画法,广搜博采,融会贯通,形成了个人艺术风格,用笔沉厚,布局深稳,设色妍丽。唐岱是清代宫廷画家中卓有成就的满族画家。康熙至乾隆时以画供奉内廷,康熙对唐岱非常欣赏,赐“画状元”之称。约乾隆十一年(1746),唐岱离开宫廷。唐岱工诗,精画理,著有《绘事发微》,共24篇,主要论述山水画技法,對人物、花鸟画也有参考价值。

(三)宗室画家

宗室画家是清代宫廷画家中的一个特殊群体,他们与皇帝有着宗亲关系。乾隆皇帝的叔父慎郡王允禧,是清代宗室画家中的重要一员。

6.允禧《江山叠巘图》卷(图6),纸本设色,长155、宽18.4厘米。

此卷以平远构图法绘江山叠巘之景象。画面中峰峦耸峙,树木顾盼生姿;远处为浩瀚江水,山峦连绵,江面上桅船数只;江对岸远山数重,树木、溪桥依稀可见;渔人撑篙,文士对坐,孩童嬉戏,钟塔、溪桥、屋舍依稀可见。整幅画面秀润整饬,一派平淡悠远、开阔闲雅的气象。后署款“臣允禧恭画”。钤朱文印“臣”、白文印“允禧”、朱文长印“石渠宝笈”、朱文方印“宝笈三编”、朱文长玺“嘉庆御览之宝”、白文方玺“嘉庆御览”、白文方玺“宣统御览之宝”、朱文长玺“三希堂精鉴玺”、白文长玺“宜子孙”、朱文方玺“宣统御览”、朱文长玺“无逸斋精鉴玺”。从通卷的嘉庆、宣统鉴赏章,可以看出此幅原为允禧奉敕恭绘,由清内府所藏之佳作。

允禧(1711—1758),字谦斋,号紫琼,又号垢庵,别号紫琼道人、春浮居士,康熙第二十一子,是雍正同父异母的弟弟,乾隆的叔父,乾隆时封慎郡王。允禧为康熙幼子,虽然深受喜爱,但并不会被列为皇位的继承人,因此自幼远离政治,专心于笔墨丹青文人雅事。他善书画,工山水,学倪瓒,笔致超逸,画风清淡,水墨花卉亦有雅韵。乾隆对允禧的诗、书、画都非常欣赏和重视,曾多次作诗对题允禧的绘画作品。