从颅脑外伤救治中存在的问题谈区域创伤中心建设的重点

2022-03-28霍红月降建新

霍红月,降建新

颅脑外伤是创伤中常见的一种伤型,由于其病情急、进展快、伤势重,如不及时救治,将会危及生命。颅脑外伤对救治时效的要求非常高,救治的时间不同,其结局也完全不同。因此,作为颅脑外伤救治体系核心的创伤中心是提升救治时效的关键。目前我国各地区都在筹备、推进创伤中心的建设工作,以此为平台进一步提高颅脑外伤救治的效率,但目前创伤中心并没有成熟的建设及评审标准[1-3]。颅脑外伤特别是重型颅脑外伤发生后1 h内患者若能得到及时、有效的救治,能大幅度减少颅脑外伤患者的早期死亡。本文收集2015-2017 年泰州市人民医院171 例颅脑外伤手术患者的救治结果,分析颅脑外伤救治中存在的问题,探讨区域性创伤中心建设的重点,以期进一步提高颅脑外伤特别是重型颅脑外伤的救治效率。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2015 年8 月至2017 年7 月泰州市人民医院收治的颅脑外伤急诊手术病例共171 例。纳入标准:(1)年龄0~90 岁;(2)符合颅脑外伤的诊断标准;(3)入院时有明确手术指征;(4)由120 救护车送至医院。排除标准:(1)入院时已无生命体征者;(2)病情变化后再手术;(3)脑部肿瘤及血液系统疾病患者;(4)精神障碍史;(5)合并其他器质性病变。

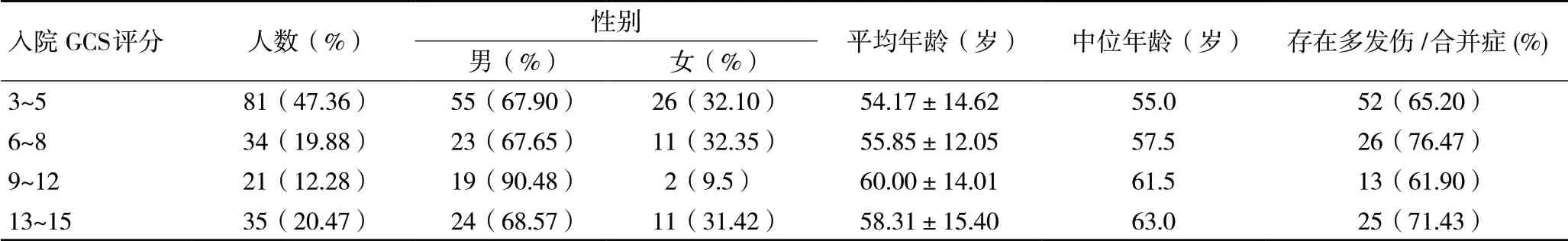

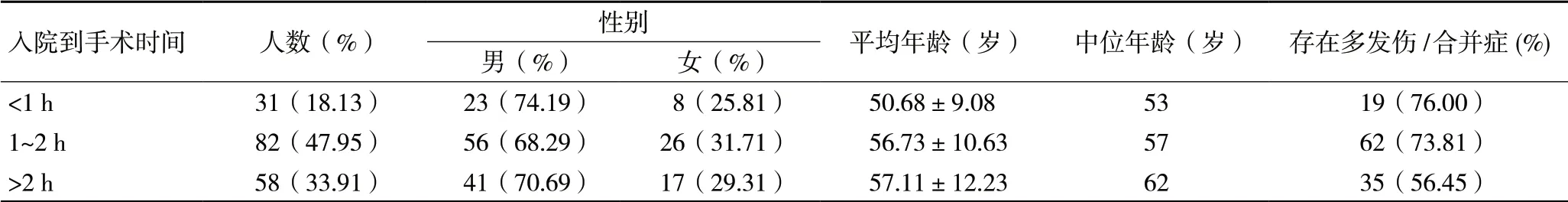

1.2 患者分类 本研究患者共171 例,其中男性121 例(70.76%),女性50 例(29.24%)。按照入院时GCS评分将患者分成四组,其中3~5 分81 例,平均年龄(54.17±14.62)岁,6~8 分34 例,平均年龄(55.85±12.05)岁,9~12 分21例,平均年龄(60±14.01)岁,13~15 分35 例,平均年龄(58.31±15.40)岁,详见表1。同时,按照入院到手术时间进行分组,其中小于1 h的患者共31 例(18.13%),1~2 h的82 例(47.95%),大于2 h的58 例(33.91%),详见表2。

表1 根据入院GCS 评分人群基本信息描述

表2 根据入院到手术时间的人群基本信息描述

1.3 方 法 采用SPSS 19.0 统计学软件进行数据分析。计数资料以例(百分率)表示,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

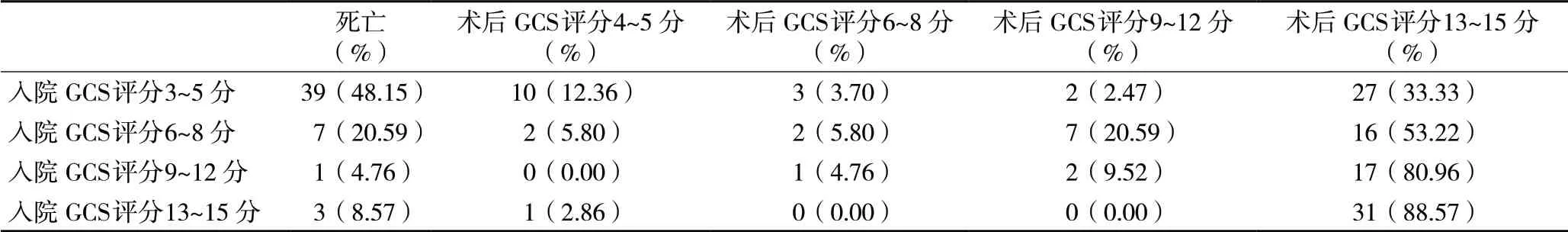

本研究患者入院后均经过手术治疗,共纳入病人171 例,病因包括交通事故、高处坠落、重物击打伤、撞击伤等,根据患者术后GCS评分,将救治结果分为死亡、4~5 分、6~8 分、9~12 分和13~15 分。患者性别、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。在本研究中死亡共50 例,死亡率为29.24%,其中3~5 分组死亡39 人,死亡率为48.15%,6~8 分组死亡7 人,死亡率为20.59%,9~12 分组死亡1 人,死亡率为4.76%,13~15 分组死亡3 人,死亡率为8.57%,详见表3。

表3 入院时不同GCS 分组患者的预后情况

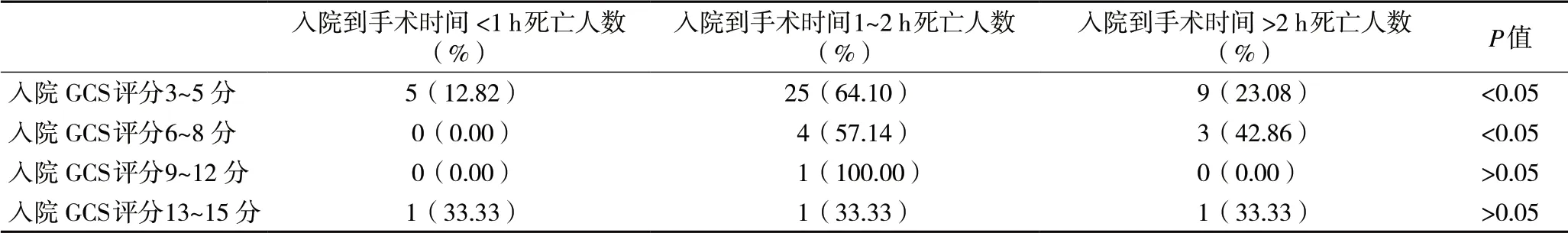

根据GCS评分将相同救治时间分组后,入院GCS评分3~5 分患者中救治时间<1 h组死亡率与1~2 h组和>2 h组相比较低,差异有统计学意义(P<0.05);在入院GCS评分6~8 分患者中救治时间<1h组死亡率与1~2 h组和>2 h组相比较低,差异有统计学意义(P<0.05);但是,在9~12 分及13~15分组中<1 h组死亡率与1~2 h和>2 h患者的死亡率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 按照入院时GCS 评分不同分组后组内根据救治时间不同的病死率比较

统计结果显示,GCS<9 分的重型颅脑外伤患者死亡率占92%,从患者入院到开始手术的时间主要集中在1~2 h之间(82例,47.95%),<1 h者仅占31 例(18.13%),还有很大一部分患者从入院到开始手术的时间>2 h(58 例,33.91%)。在本研究纳入的171 例患者中,能够在入院后1 h接受手术的患者只有17.54%,近1/3 的患者从入院到接受手术的时间>2 h,如果从受伤开始计算,患者得到有效救治的时间均超过1 h。对于颅脑外伤患者,入院时GCS评分越低其死亡率就越高,故其预后与伤情本身有密切关系。对于严重颅脑损伤患者的预后较轻微颅脑外伤不良,故预后与初始伤情的严重程度有密切关系。本研究发现对于重型颅脑外伤患者(GCS<9 分),其预后与得到有效救治的时间有明确的相关性,救治时间越短,患者的死亡率越低。如果严重颅脑外伤患者能够得到及时救治,就能够明显降低其死亡率,改善预后。

3 讨 论

3.1 与国内外先进医院的比较 目前国内外成功的创伤中心如马里兰大学亚当斯考利休克创伤中心、重庆市急救医疗中心创伤外科、北京急救中心创伤科、华中科技大学同济医院创伤外科,以及浙江大学医学院附属第二医院等都成立了独立的创伤救治单元,注重提高创伤救治的效率,强调创伤救治的“黄金一小时”概念,实现了创伤救治资源的合理配置,使创伤救治的时效性大幅度提高[4-5]。与之相比,我院目前的创伤救治并没有设置独立的创伤救治单元,创伤救治由各个专科共同救治完成,专科之间的协作通常通过会诊完成,与独立的创伤救治单元相比,各个专科之间的协作属于部门间协作,而一个救治团队的救治属于团队内部协作,其效率较部门间协作要高,而且整体性较强。

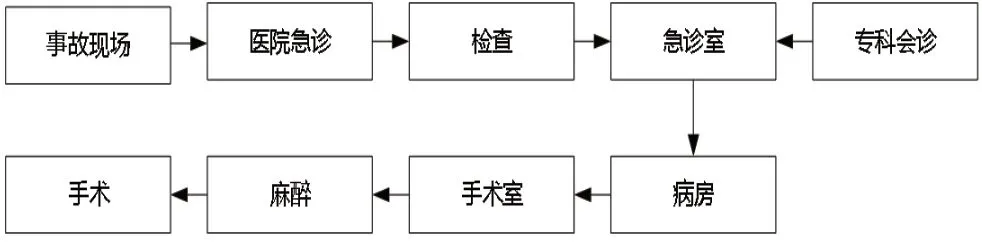

我院目前创伤救治的模式仍然采用的是传统的救治模式,如图1 所示,该模式为递进式救治,一个环节接着一个环节进行,各个环节之间分属不同的部门管理,救治流程会受到很多因素影响,这也是目前大多数医院创伤救治中存在的主要问题[6]。而在比较成熟的创伤救治单元中,其救治流程的设置采取以患者为中心的并列式救治,通过流程再造和优化,缩短了救治的时间,提高了救治的效率[7-8]。

图1 患者受伤后的救治流程图

目前我院所在地区有独立的急救中心,因院前急救和院内救治分属不同的部门,二者之间缺乏有效的信息共享和沟通,院内救治和院前救治间缺乏有效的衔接。而国内外先进的创伤救治中心可通过信息化建设实现创伤患者信息的院前、院内实时共享,实现院前救治和院内救治的无缝衔接。

3.2 目前创伤救治的主要模式及存在问题 现代颅脑外伤的特点为发生率高、伤情重,多由交通事故和高处坠落等原因导致[9],由于受伤时对颅脑的冲击较大,伤情严重危及患者的生命,从患者受伤到得到有效救治所需的时间在很大程度上影响着颅脑外伤患者的预后情况[10]。目前国内的急诊救治体系主要有两种,一种是以综合创伤中心建设为主,包括浙江大学医学院附属第二医院、第三军医大学西南医院和第三军医大学第三附属医院、华中科技大学附属同济医院、同济大学附属东方医院等,建立综合性创伤中心相较于目前国内传统的急诊救治模式能有效缩短患者的救治时间,从而使患者得到更好的预后[11-13]。另一种模式为由急诊进行简单的救治和分诊,各专科完成后续治疗,此种模式存在于我国相当多的医院急诊救治中。本研究中采取的就是这种模式,该模式在颅脑外伤,特别是重型颅脑外伤救治中,存在下面几个突出的问题:(1)在急诊室停留时间过长,得不到及时有效的处理;(2)没有专科医生参与或主导整体抢救;(3)绿色通道形式化,没有发挥其作用;(4)病情评估不到位。

3.3 重型颅脑外伤救治的关键因素及存在的问题 正确有效的临床干预是降低颅脑外伤死亡率的关键。从颅脑外伤事件的发生到得到有效的医疗救治(包括院前急救、院内急救及专科救治等相关过程),其救治的关键因素就包含在这一过程当中,即快速有效的院前急救。在颅脑外伤患者受伤现场的及时判断和有效处理,可避免转运途中意外事件的发生,为后续的专科治疗赢得时间[14]。从目前国内实际情况看,除个别大城市外,部分地区院前急救条件有限,无法进行准确的伤情评估,不能建立院前急救和院内救治的有效衔接。从本研究结果来看,救护车将患者运送至急诊科后,再由急诊医生进行诊治,院前急救和院内救治之间缺乏有效的信息共享。以往实践已经证明,实现院前急救和院内救治的无缝衔接能够极大地提高严重颅脑外伤患者的生存率[15],并能缩短急诊救治到专科救治的时间。颅脑外伤是对时限性要求较高的疾病,救治理念上有“黄金一小时”的概念,强调从颅脑外伤发生到接受确定性治疗的时间必须控制在1 h之内[16]。本研究显示,院内救治流程繁琐,时间、空间的有效性极低,如图1 所示。所以处理上必须优化流程、争分夺秒。颅脑创伤患者在急诊室滞留时间的延长显著影响预后[13]。从我们的数据结合国际、国内创伤救治的最新进展,作为地级城市的医疗中心,在以颅内创伤为代表的创伤救治中以下问题较为突出:

3.3.1 院前救治与院内救治衔接不畅 对于颅脑外伤特别是重型颅脑外伤患者,“黄金一小时”的概念已经被广泛接受,但在很多医院特别是基层医院还做不到这一点,从本研究中可以看到,不足20%的患者从入院到进行手术时间小于1 h,如计算进院前急救的时间则基本上都超过了1 h。目前急救模式基本是由120 救护车负责将病人转运到医院急诊,到急诊后再请各个专科会诊,进行相关的救治流程,二者之间没有有效的信息衔接和共享,专科间会诊拖沓,这在一定程度上导致救治时间的延长,错失黄金抢救时间。

3.3.2 院内救治流程繁琐、各个环节之间脱节,院内转运距离远、时间长 缩短从伤情发生到得到有效救治的时间是提高颅脑外伤特别是重型颅脑外伤患者预后的重要因素。从目前我院的救治流程看,患者受伤后主要包括的流程有院前急救、院内急诊处理、专科会诊、办理入院、术前准备、麻醉、手术等。整个过程除了流程重复外,各个流程之间的衔接也需要较多的时间,这些都增加了从受伤到得到有效救治的时间。

3.3.3 信息化建设效果不明显 目前各级医院投入大量的人力、物力进行信息化建设,但这种信息化建设大多停留在将院内原有的各个流程和环节进行信息化连接,其流程与原有流程无异。目前只有如温州医科大学附属医院等少数大型医院实现了在信息化建设基础上的流程再造,从而提高了救治效率。

3.4 目前创伤中心建设的现状 2008 年汶川地震以后,为了提高创伤救治能力,国家大力推动各级医院创伤中心的建设。创伤中心建设是一项系统性的工程,但是目前国内并没有一套完整的建设方案和评审体系[17]。对于不同级别的创伤中心其建设的重点和难点也不尽相同,其承担的医疗救治任务也各有侧重点。目前存在的问题有:(1)缺乏创伤中心的顶层设计,很多地区以急诊救治代替创伤救治;(2)缺乏有效的分级救治机制,很多基层医院进行超范围的创伤截留,由于不具备处理颅脑外伤特别是重型颅脑外伤的能力,超范围截留会导致延误伤情甚至导致患者死亡;(3)缺乏高效的运行机制,创伤中心中各个专科之间没有或者缺乏协作,处于低水平运转;(4)缺乏合理的人员配置和绩效体系,致使很多人不愿意从事该项工作[17-18];(5)信息化程度不高,未能利用信息化手段实现创伤中心的高效运转、实现创伤的高效救治。

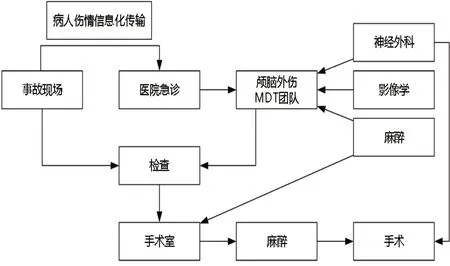

3.5 区域性创伤中心建设的重点 颅脑外伤特别是重型颅脑外伤患者救治过程中最大的问题在于从受伤到得到有效救治的时间太长。目前创伤中心建设在各地发展较快,各级医院发挥集体智慧、集中资源建设创伤中心,其主要目的是构建高效协同的机制[18-19],以严重创伤救治为发展方向,通过流程再造缩短时间,实现专科医生介入或由专科医生直接主导伤员救治。对于颅脑外伤特别是重型颅脑外伤患者创伤中心的建设可以以信息化为基础,通过多学科协作从而实现从受伤到得到有效救治时间的最小化,效率的最高化和救治效果的最大化。结合本研究统计分析结果与目前创伤中心建设存在的问题,提出区域创伤中心建设的重点主要包括以下几个方面:(1)实施分级诊治,保证患者得到有效、及时、合理的救治;(2)利用信息平台或者无线网络,实现院前急救和院内急救的无缝连接,提高创伤患者救治的效率;(3)以信息化建设为基础,对现有的流程进行再造,对创伤的院内救治路径进行整体设计,实现“急诊-影像-手术”科室间路径清晰,距离小于5 m,不走回头路等[20];(4)以创伤中心为平台,实现创伤的多学科诊疗(Multi-disciplinary Treatment,MDT)治疗,提高救治的效率;(5)根据患者就诊时间轴线,院前交通-急诊入口-急救区-检查区-住院(手术)次序进行合理的空间布局,使用配置有监护仪器、生命支持设备的电梯,将重症颅脑外伤患者垂直运送至手术室、监护病房[21-22];(6)对设备、人员等进行有效的配置,能够应对区域群体性时间的发生[23];(7)实施分级诊治,对不同伤情患者根据情况选择不同级别的创伤中心[24]。

3.5.1 MDT优势 根据目前救治现状设计以颅脑外伤为代表的MDT团队救治流程图见图2。创伤救治MDT团队救治的优势在于:(1)通过信息化建设实现了伤员现场情况的实时分享,院内提前准备;(2)实现以病人为中心进行创伤救治;(3)救治流程清晰,不再反复走回头路,缩短救治时间。通过创伤中心建设实施以信息化为基础的颅脑外伤一体化治疗可以有效缩短受伤到得到有效救治的时间,提高救治的效率。

图2 创伤中心中颅脑外伤一体化救治流程图

3.5.2 MDT局限 创伤救治MDT团队救治的局限在于:(1)病史资料搜集统计困难,难以实现MDT平台信息化;(2)创伤救治流程需统一、具体、更加精细化;(3)患者转科后随访信息不足,创伤信息资料难以登记全面。

4 结 论

急性颅脑损伤是目前较为常见的危重急症,一旦救治处理不当或不及时,就会危及患者的生命安全。目前创伤中心建设在各地发展较快,各级医院集中资源建设创伤中心,其主要目的是构建高效协同的机制[18-19],以信息化平台建设为基础,以严重创伤救治为发展方向,实现院前急救和院内急救的无缝衔接,通过流程再造使创伤救治时间、空间布局最优化,缩短救治时间,实施专科医生介入或直接主导伤员救治。针对本研究中存在的问题,笔者认为创伤中心建设旨在进一步推动建立区域性急诊救治体系,创新急诊急救服务模式,提升创伤综合救治水平,降低创伤患者的死亡率及改善预后,通过多学科协作实现从受伤到得到有效救治时间的最小化,救治效率的最高化和救治效果的最大化。