马铃薯豆类间作复合系统氮素吸收利用特性研究

2022-03-26满本菊王建鹏刘吉利

满本菊,王建鹏,刘吉利,吴 娜

(1.宁夏大学农学院,宁夏 银川 750021; 2.宁夏大学环境工程研究院,宁夏 银川 750021)

间作是降低农业生产环境成本、提高农田生产力、实现农业可持续发展的重要手段[1-2]。相关研究表明合理的间作模式能高效利用时间和空间资源,促进作物对养分的吸收[3]。近年来,随着产业结构的调整,马铃薯成为了宁夏南部山区提高经济效益的优势作物,种植面积的不断扩大和多年连作导致马铃薯病虫害愈加严重、产量和品质不断下降[4-5]。而间作是解决这些问题的重要措施。

豆科作物参与的间作种植模式广泛分布在世界各地,在改良土壤质量、促进农业可持续发展方面发挥了重要作用[6-7]。豆科作物具备生物固氮功能,可减少作物对土壤养分的过度消耗,也能将固定的氮贡献给相邻作物以增加氮的来源[8],对减少氮肥投入、减轻农业环境污染具有重要意义[9]。大量研究结果表明豆科作物和禾本科作物间作可以促进作物对光、温、水、气、热等资源的利用,从而有效提高作物产量,同时也可以有效抑制病虫害的频繁发生,有利于农田生态系统的稳定[10-12]。李越等[13]研究表明,马铃薯和蚕豆间作可以在一定程度上通过改善根系微生物环境而减少马铃薯连作障碍。汪春明等[14]在马铃薯间作蚕豆的研究中发现,间作模式丰富了土壤微生物群落结构,这有利于改善马铃薯连作栽培的根际微生态环境,从而减缓马铃薯连作障碍。有关马铃薯间作豆类对马铃薯氮素含量及土壤氮素影响的研究有限,对这一间作复合系统的作物氮素吸收规律和土壤氮素变化规律尚不明确。因此,本试验通过设置马铃薯与豆类不同的间作种植模式,探究不同间作模式对马铃薯氮含量、土壤氮素及产量的影响,以期为宁南山区马铃薯产业的可持续发展提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

本试验于2020年3―10月在宁夏海原县树台乡大嘴村试验基地进行,其地理位置在105°09′~106°10′ E, 36°06′~37°04′ N之间。平均海拨高度为2 166 m,年平均降水量为286 mm,降水偏少,且季节分布不平衡,属于干旱半干旱带。无霜期为149~171 d,年平均气温为7℃,土壤类型为侵蚀黑垆土。试验地基础土样的理化性质如表1所示。

表1 试验地基础土样理化性质

1.2 试验设计

马铃薯供试品种为青薯9号,大豆为新选88,蚕豆为青海9号。试验设置5个处理,分别为单作蚕豆(IB)、单作大豆(IS)、单作马铃薯(IP)、马铃薯间作大豆(PS)、马铃薯间作蚕豆(PB)。其中马铃薯单作为起垄覆膜种植,垄宽60 cm,垄距40 cm,垄上种植两行马铃薯,行距30 cm,株距40 cm,种植深度20~25 cm,种植密度50 025株·hm-2。蚕豆单作为等行距平种,行距30 cm、株距20 cm,种植密度为16.5万·hm-2。大豆单作为等行距平种,行距30 cm、株距15 cm,种植密度为22.5万株·hm-2。马铃薯间作大豆、马铃薯间作蚕豆行距均为30 cm,种植行比均为2∶2。试验采用随机区组设计,每个处理设4个重复,共计20个小区,每个小区长8 m,宽6 m,小区面积48 m2,过道宽1.5 m,试验地周围设2 m保护行种植马铃薯。马铃薯、大豆和蚕豆于5月2日播种,蚕豆和大豆于8月24日收获,马铃薯于10月7日收获。氮肥(尿素256 kg·hm-2)、磷肥(过磷酸钙90 kg·hm-2)、钾肥(硫酸钾45 kg·hm-2)于翻地前一天结合整地撒施后翻耕入土(深度约10~30 cm),在马铃薯苗期、中后期进行除草和相关田间管理。

1.3 测定指标与方法

1.3.1 植株全氮的测定 在马铃薯苗期、现蕾期、块茎形成期、块茎膨大期和成熟期分部位分别取样用凯氏定氮法[15]测定植株各部位的氮素含量。

1.3.2 土壤氮素的测定 在马铃薯苗期、现蕾期、块茎形成期、块茎膨大期和成熟期,分别采集0~20、20~40、40~60 cm的土壤样品,用碱解扩散法测定土壤碱解氮含量、比色法测定铵态氮含量、酚二磺酸比色法测定硝态氮含量、凯氏定氮法测定全氮含量[15]。

1.3.3 收获测产、土地当量比、种间相对竞争力 收获期每小区实收1 m2大豆和蚕豆进行测产,取考种样考察荚数、每荚粒数和百粒重。实收每小区全部马铃薯进行测产和考种,对每个小区的商品薯(≥0.075 kg)、大薯(≥0.1 kg)、中薯(0.1 kg>中薯≥0.05 kg)、小薯(<0.05 kg)分别计数、称重;用土地当量比(LER)作为衡量产量间作优势的指标,用种间相对竞争力(A)作为衡量马铃薯相对大豆和蚕豆对资源竞争能力大小的指标。

土地当量比和种间相对竞争力计算公式如下:

LER=Yip/Ysp+Yis/Yss

LER=Yip/Ysp+Yib/Ysb

式中,Yip、Yib和Yis分别代表间作中马铃薯、蚕豆和大豆的产量;Ysp、Ysb和Yss分别代表单作马铃薯、蚕豆和大豆的产量。当LER>1,表明间作比单作的资源利用效率高;当LER<1,则单作比间作更有效利用资源。

Aps=Yip/(Ysp×Pp)-Yis/(Yss×Ps)

Apb=Yip/(Ysp×Pp)-Yib/(Ysb×Ps)

式中,Aps和Apb分别为马铃薯相对于大豆和蚕豆的资源竞争力,Pp、Ps和Pb分别为间作中马铃薯、大豆和蚕豆所占的土地面积比例,其他变量与上式含义相同。当Aps>0表示马铃薯对资源的竞争力大于大豆;Aps<0,表示马铃薯对资源的竞争力小于大豆,蚕豆同理。

1.3.4 隶属函数分析 采用模糊数学隶属函数法,利用各氮素吸收指标对马铃薯材料进行隶属函数平均值的计算,对其氮素吸收性进行评价;该平均值代表马铃薯氮素吸收性,数值越大表示对土壤氮素吸收越多。隶属函数值的具体计算方法如下:

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:①符合手术适应证;②于本院行麦默通微创旋切术;③患者及其家属自愿配合心理干预行为。排除标准:①合并精神障碍或有精神疾病史者;②近期发生重大生活事件者。③合并其他重大疾病者。

若指标与吸收性呈正相关关系,则:

Zij=(Xij-Ximin)/(Ximax-Ximin)

若指标与吸收性呈负相关关系,则:

Zij=1-(Xij-Ximin)/(Ximax-Ximin)

式中:i表示不同间作处理,j表示氮素吸收指标,Zij为供试马铃薯材料的氮素吸收性隶属函数值,Xij为各氮素指标的实际测量值,Ximax为各氮素指标实际测定的最大值,Ximin为各氮素指标实际测定的最小值。将隶属函数值进行累加,求得平均值。

1.3.5 数据处理 采用Excel 2010和Origin 2018进行数据分析,通过Duncan法进行显著性差异检验。

2 结果与分析

2.1 间作对马铃薯植株氮素积累和分配的影响

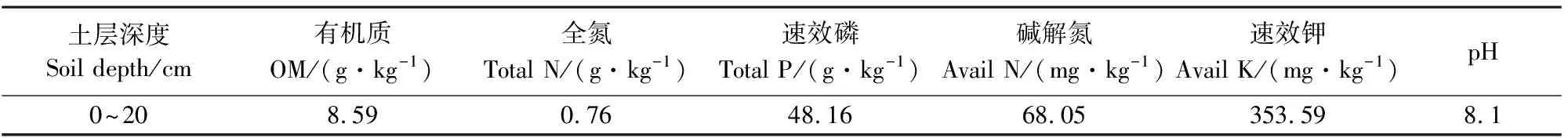

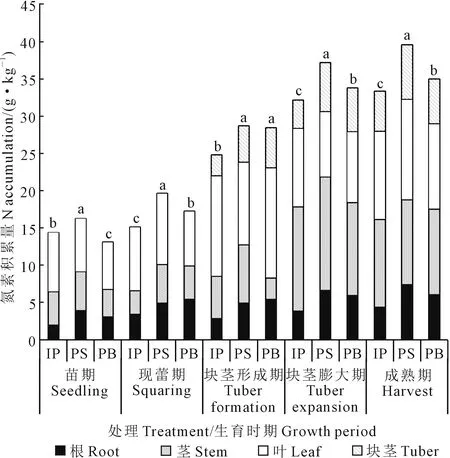

由图1可知,不同间作系统中马铃薯植株氮素积累量随生育时期的推进呈现上升的趋势,在成熟期达到最大,且各生育时期均表现为PS最高,除块茎膨大期外均显著高于其他处理,但由图2可知植株各部位氮素分配不均一,在各生育时期由于作物生长需要氮素发生转移使得在各部位占比不同。根部氮素在苗期、块茎膨大期和成熟期均表现为PS>PB>IP,在现蕾期和块茎形成期表现为PB>PS>IP。茎部氮素除成熟期外其他各生育时期均为PS最高,且PS在苗期、现蕾期、块茎形成期、块茎膨大期分别较IP、PB高出16.39%和41.63%、65.62%和15.67%、36.35%和172%、8.92%和22.09%。叶部氮素在苗期和现蕾期时均表现为IP最高,成熟期表现为PS最高,块茎膨大期表现为IP最高,块茎形成期表现为PB最高。块茎氮素在块茎形成期表现为PB>PS>IP,PB分别较IP、PS高出90.49%和10.84%。在块茎膨大期和成熟期表现为PS>PB>IP,PS分别较IP、PB高出72.66%、12.18%和37.17%、22.19%。

注:IP代表马铃薯单作、PS代表马铃薯间作大豆、PB代表马铃薯间作蚕豆。图中同一时期不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。下同。

图2 间作对马铃薯植株氮素分配的影响

2.2 间作对土壤碱解氮含量的影响

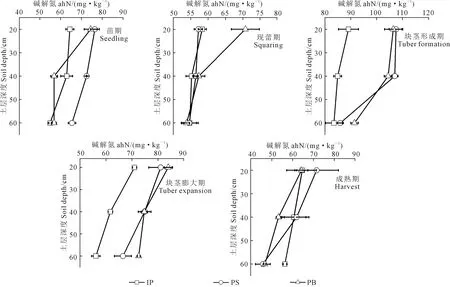

由图3可知,不同间作模式下,从苗期到成熟期各处理土壤碱解氮含量在0~20 cm土层均表现为最高,随着土层的深入其含量呈逐渐下降的趋势,在各生育时期各土层均为PS处理最高。除苗期和成熟期外均表现为PS>PB>IP,且现蕾期PS在0~20、20~40、40~60 cm土层分别较IP和PB高出26.19%、2.25%、1.54%和3.45%、2.08%、3.23%。块茎形成期PS在0~20、20~40、40~60 cm土层分别较IP和PB高出20.56%、25.88%、12.52%和1.02%、2.47%、2.78%。块茎膨大期PS分别在0~20、20~40、40~60 cm土层较IP和PB高出14.14%、24.59%、29.18%和1.35%、2.85%、2.73%。

图3 间作对马铃薯土壤碱解氮含量的影响

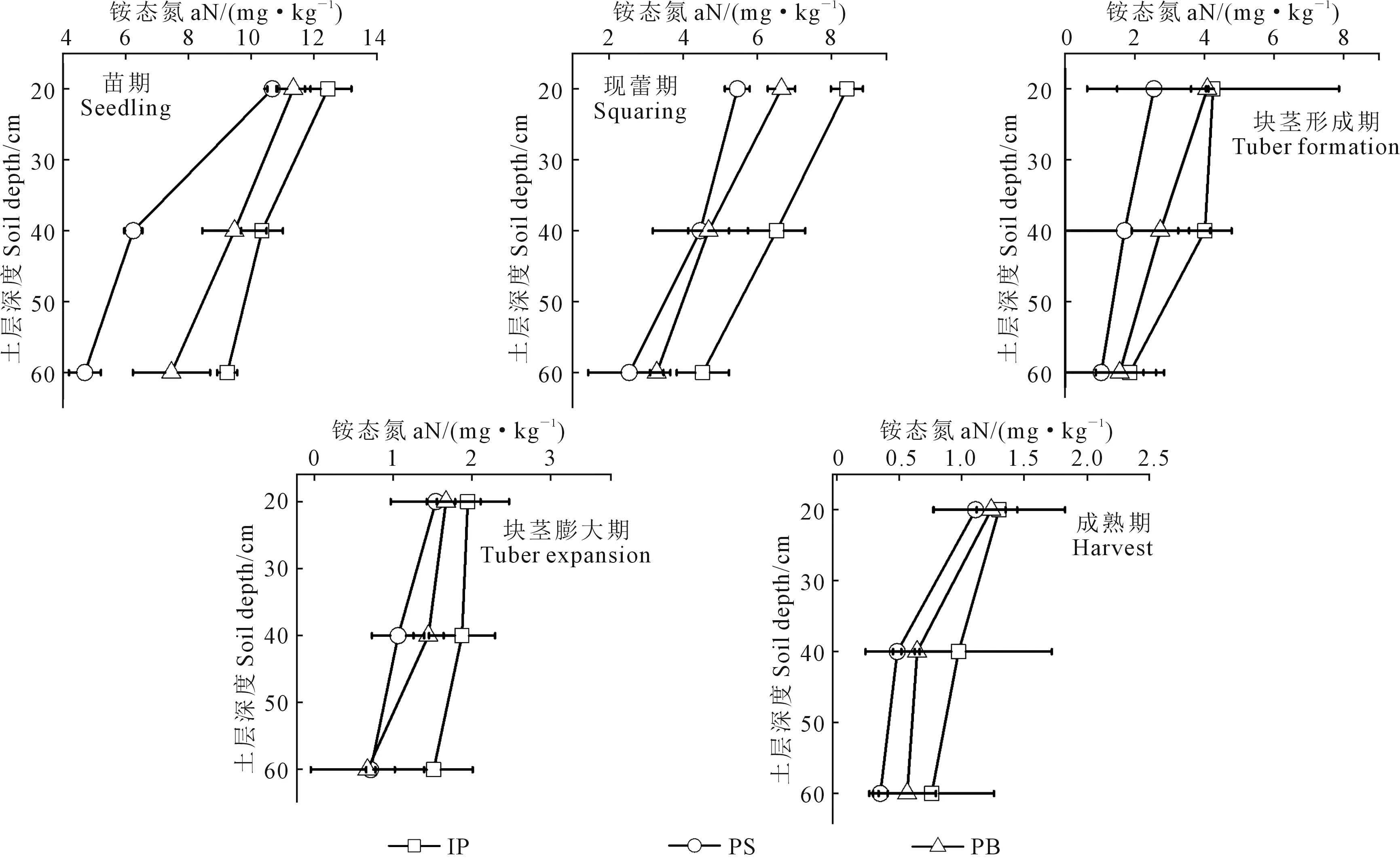

2.3 间作对土壤铵态氮含量的影响

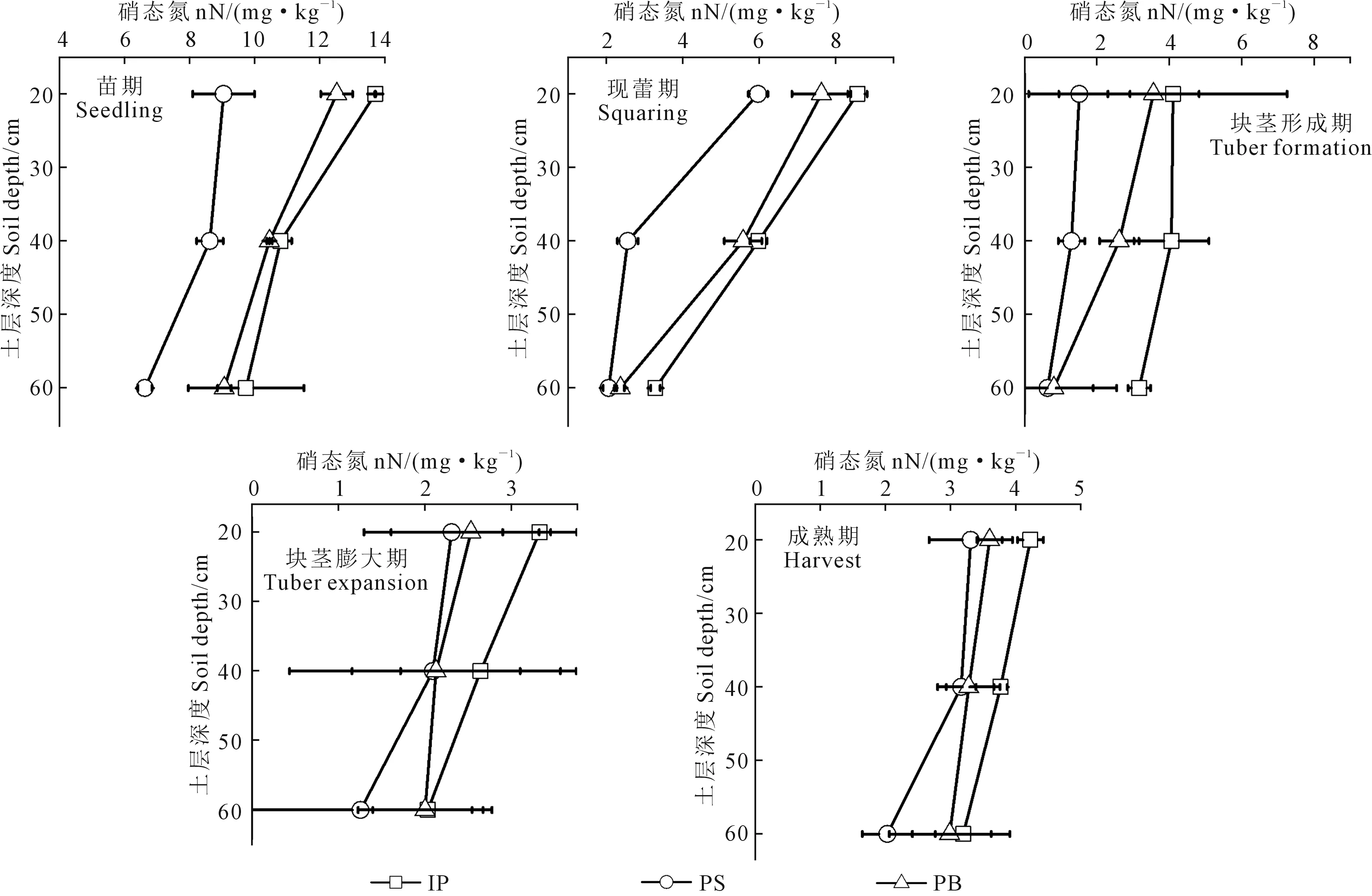

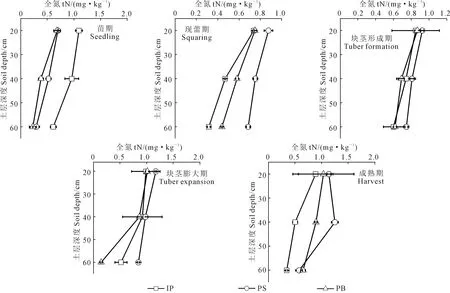

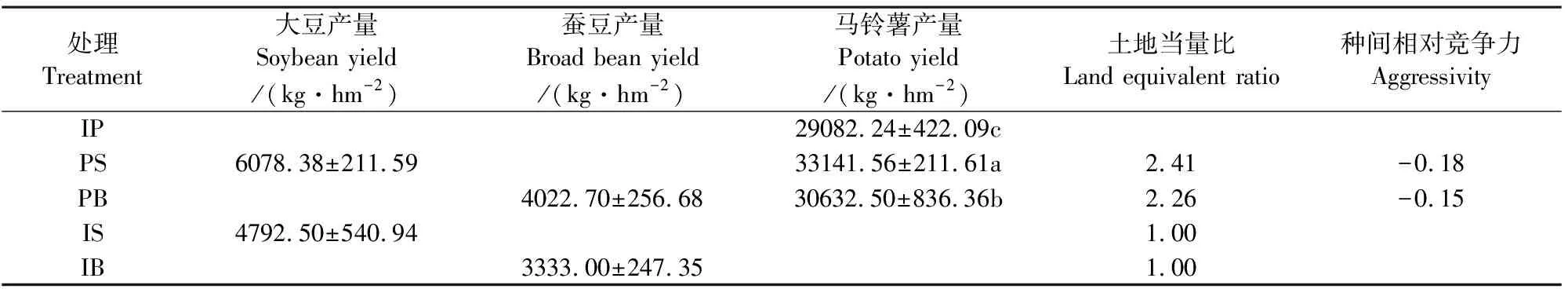

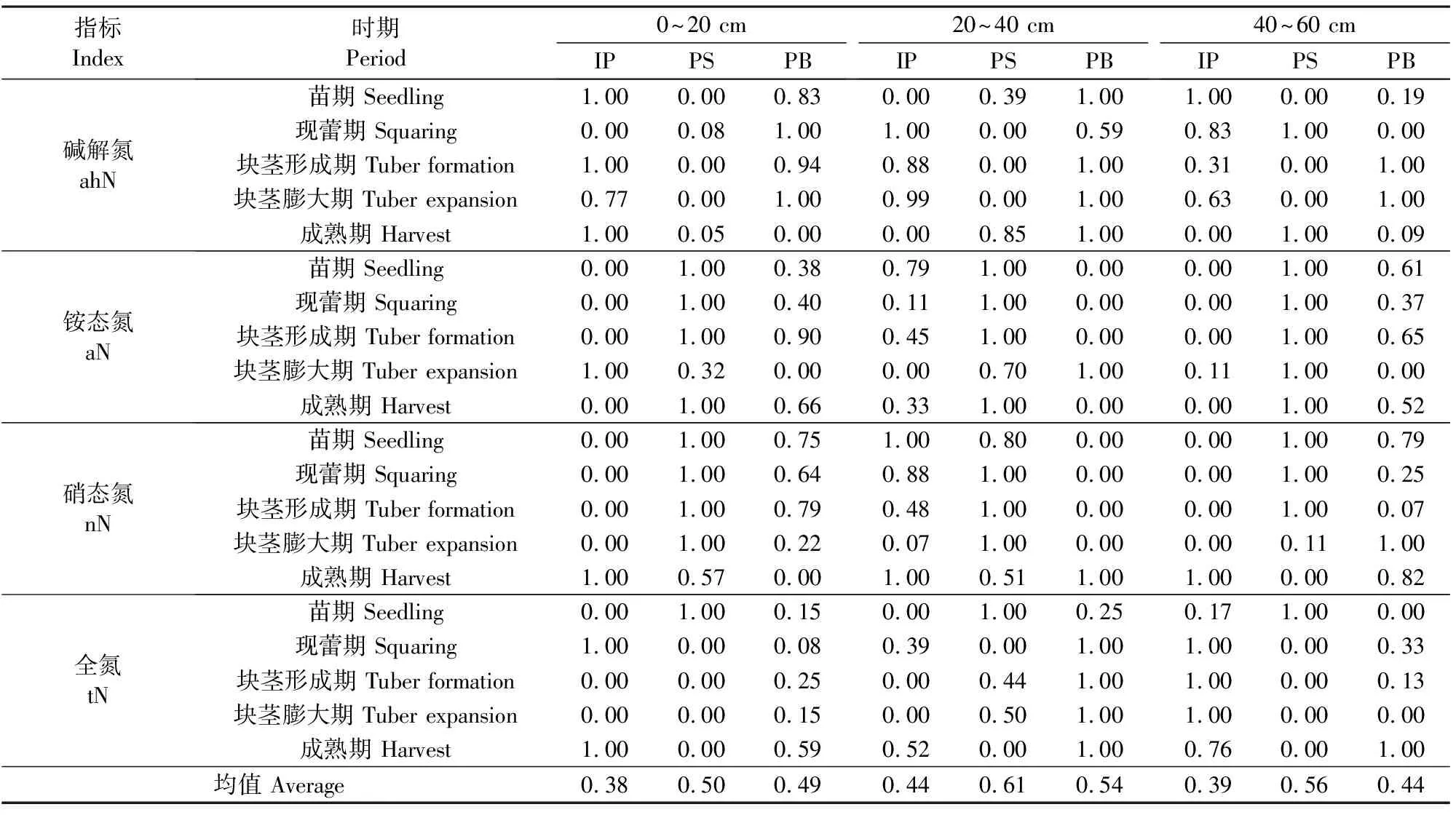

由图4可知,土壤铵态氮随土层的深入和生育时期的推进均呈现下降趋势,且均表现为PS 图4 间作对马铃薯土壤铵态氮含量的影响 由图5可知,随土层的深入土壤硝态氮在各生育时期均呈现下降的趋势,且均表现为PS 图5 间作对马铃薯土壤硝态氮含量的影响 由图6可知,随土层的深入土壤全氮在各生育时期均表现为下降的趋势,且除苗期外均表现为PS>PB>IP。现蕾期PS在0~20、20~40、40~60 cm土层分别较IP和PB高出15.62%、37.67%、54.41%和14.48%、23.08%、36.23%。块茎形成期PS在0~20、20~40、40~60 cm土层分别较IP和PB高出8.00%、20.99%、19.44%和6.05%、14.81%、17.02%。块茎膨大期PS在0~20、20~40、40~60 cm土层分别较IP和PB高出16.24%、15.46%、32.29%和13.68%、12.24%、23.81%。成熟期PS在0~20、20~40、40~60 cm土层分别较IP和PB高出21.93%、59.2%、48.53%和8.77%、28.08%、4.41%。苗期表现为IP>PS>PB,IP在 0~20、20~40、40~60 cm土层分别较PS和PB高出36.69%、44.73%、52.46%和37.61%、60.38%、62.58%。 图6 间作对马铃薯土壤全氮的影响 由表2可知,PB和PS两间作处理土地当量比(LER)均大于1,其中PS的土地当量比最大为2.41。两间作处理马铃薯的资源竞争力均小于豆类(Aps<0),表现为PS 表2 间作对马铃薯、大豆和蚕豆的产量、土地当量比的影响 由表3可得,不同间作模式中0~60 cm土层各氮素指标隶属函数平均值呈先升后降的趋势。其中,马铃薯间作大豆在20~40 cm土层隶属函数平均值最大为0.61,马铃薯单作在0~20 cm土层隶属函数平均值最小为0.38。PS和PB土壤各氮素指标隶属函数平均值均高于IP,隶属函数平均值大小依次为PS>PB>IP。说明各指标氮素在间作模式下吸收更多,处理PS对氮素吸收利用最佳。 表3 间作对马铃薯土壤各氮素指标隶属函数值的影响 大量研究表明[16-19],不同作物在与豆科作物间作系统中大多存在氮营养间作优势,有利于作物对养分的吸收和利用。焦念元等[20]研究结果表明,玉米花生间作提高了玉米和花生茎、叶、籽粒氮含量,本研究表明间作马铃薯与单作马铃薯相比马铃薯植株根、茎、块茎的氮素含量有了不同程度的提高,这与前人研究结果类似。其原因可能是马铃薯间作大豆和蚕豆改变了系统内作物根系布局,有利用马铃薯根系吸收不同土层的氮素营养。同时豆科植物具有固氮功能,能将固定的氮素贡献给与它相邻的马铃薯。肖靖秀[21]和贾曼曼[22]等研究表明间作可以通过促进氮素从营养器官向生殖器官的转运来提高作物的产量。本研究结果表明间作马铃薯叶部氮素分配比例较单作马铃薯有所降低,而块茎部位氮素分配比例有所提高,说明间作可以促进叶部氮素向块茎的转移,这与前人研究结果一致。 土壤中的碱解氮、铵态氮和硝态氮作为速效氮,其含量在马铃薯生长发育各时期变化不同,其含量的多少可以为马铃薯种植过程中肥料的施用及种植方式的选择提供参考。碱解氮能反映土壤的氮素供应能力,合理间作不仅可以增强土壤氮素的互补利用,也可减轻作物间的竞争,提高氮素利用效率[23]。杨亚亚[24]等研究表明在同一生育时期,马铃薯田不同土层间作处理的土壤碱解氮较单作处理均有不同程度的提高。本研究表明在马铃薯块茎形成期和块茎膨大期这两个高消耗养分时期,马铃薯间作大豆和蚕豆土壤碱解氮含量在不同土层均高于单作马铃薯,现蕾期马铃薯间作蚕豆和成熟期马铃薯间作大豆在0~20 cm土层土壤碱解氮含量均高于单作马铃薯,这与前人研究结果基本一致。在成熟期20~60 cm土层土壤碱解氮表现为PB 相关研究表明,间作可以促进氮素从营养器官向生殖器官转运从而提高作物产量[35-36],金建新等[37]研究表明马铃薯和玉米间作种植改变了作物生长的农田小气候环境, 间接影响了作物生长过程和同化物的积累,从而获得产量优势。陈光荣[38]研究结果表明马铃薯间作大豆单位面积产量高于单作。本试验研究结果表明马铃薯间作较单作产量有所增加,同时间作大豆和蚕豆产量较单作也有大幅增加,研究结果与前人一致。土地当量比是评判两种作物是否适合间作的重要参数,当土地当量比大于1时说明对土地资源利用率高,两种作物适合间作,反之利用率低不适合间作。侯慧芝等[39]研究结果表明马铃薯与蚕豆间作提高了土地当量比,本试验研究结果显示马铃薯间作大豆和蚕豆土地当量比分别为2.41和2.46,说明马铃薯与大豆和蚕豆适合间作,且间作效益良好,这与前人研究结果类似。种间相对竞争力表示两种作物对资源的竞争能力大小。本试验中马铃薯间作大豆和蚕豆的种间竞争力都小于0,说明马铃薯和豆类间作降低了对资源的竞争力。 采用隶属函数法分析多指标测定对材料的影响进行综合评价, 结果应用于对处理材料的选择, 更具科学性和可靠性[40]。唐明明等[41]研究结果表明,马铃薯间作具有氮素营养吸收优势。本试验研究结果表明间作马铃薯对土壤氮素吸收效率高于单作马铃薯,这与前人研究结果一致。间作氮素营养吸收优势的主要原因是不同株型的作物占据不同的生态位,就根系而言马铃薯和大豆以及蚕豆的根系占据不同的生态位,间作模式充分利用了空间生态位的差异, 从而提高了整个系统的养分吸收率。 合理的马铃薯和豆类间作模式可有效提高氮素吸收和马铃薯产量。各处理中,马铃薯间作大豆土地当量比最大,种间竞争最小,作物产量相对较高。因此在生产中宜推广的种植模式为马铃薯间作大豆(PS处理)。

2.4 间作对土壤硝态氮含量的影响

2.5 间作对土壤全氮含量的影响

2.6 间作对产量、土地当量比和种间相对竞争力的影响

2.7 不同间作模式对马铃薯土壤各氮素指标隶属函数值的影响

3 讨 论

4 结 论