施肥、起垄和品种对黄土高原新造耕地马铃薯氮磷钾吸收与分配的影响

2022-03-26王凯博陈怡平郑太波上官周平张永旺

王凯博, 陈怡平, 郑太波, 魏 蓉, 孙 琦, 李 媛,上官周平, 张永旺

(1.中国科学院地球环境研究所,黄土与第四纪地质国家重点实验室,陕西 西安 710061;2.延安大学生命科学学院,陕西 延安 716000;3.延安市农业科学研究所,陕西 延安 716000;4.西安地球环境创新研究院,陕西 西安 710061;5.西北农林科技大学水土保持研究所,陕西 杨凌 712100)

马铃薯是全球第四大粮食作物,具有高产、耐旱、耐寒、耐瘠薄等特点,在我国西北黄土高原地区大面积种植,是该区最重要的粮食作物之一[1-2]。由于土壤地力、栽培品种和栽培措施等的差异,不同地区马铃薯产量差别很大[3]。全球马铃薯平均产量为18 t·hm-2,欧美发达国家马铃薯平均产量为45 t·hm-2,而我国马铃薯平均产量只有17 t·hm-2,我国西北地区马铃薯平均产量不足15 t·hm-2[4]。合理施肥是提高马铃薯产量,增加马铃薯品质的重要途径,同时也是减少农业面源污染,促进农业绿色发展的重要手段[5]。对马铃薯氮、磷和钾吸收与分配规律的科学认识是合理施肥的关键。尽管对马铃薯氮、磷和钾吸收与分配特征及其合理施肥已有大量研究,但是不同研究关于马铃薯适宜施肥量及施肥比例的研究结果存在较大差异[6]。如:段玉等[7]在内蒙古武川县和察右中旗15项试验中平均推荐N∶P2O5∶K2O用量和比例为190∶97∶137 kg·hm-2;张朝春等[8]在甘肃省景泰县、内蒙古达拉特旗和河北省沽源县3个马铃薯生产基地推荐N∶P2O5∶K2O用量和比例为180∶180∶225 kg·hm-2;何文寿等[9]在宁夏西吉县、原州区、同心县和红寺堡区等4个不同马铃薯试验基地推荐的N∶P2O5∶K2O用量和比例分别为150∶90∶60、180∶90∶45、195∶105∶75 kg·hm-2和180∶90∶105 kg·hm-2。上述差异表明不同地区、品种和栽培方式下马铃薯对氮、磷和钾养分的需求不同。因此,开展不同区域马铃薯氮、磷、钾元素吸收与分配规律研究十分有必要,对于因地制宜指导区域合理施肥具有重要意义。

为了解决黄土高原生态建设和粮食生产之间的矛盾,国家在黄土高原退耕还林还草工程重点实施区域延安市开展了治沟造地试点工程[10]。截止2018年底,在延安地区已完成治沟造地面积约34 000 hm-2。然而,新造耕地土壤贫瘠,作物生产力较低[11-12]。苏翠翠[13]对比研究了延安新造耕地不同作物产量后发现,马铃薯对新造耕地适应性最强,但其产量也只有9 t·hm-2,低于当地现有马铃薯平均产量。如何提高新造耕地马铃薯产量,高效利用新造耕地是当前迫切需要解决的问题。为此,本研究以黄土高原典型新造耕地马铃薯为研究对象,探讨不同栽培品种和栽培措施对马铃薯氮、磷和钾元素吸收与分配规律的影响,筛选适宜该区气候和土壤条件的马铃薯品种和栽培技术,以期为新造耕地马铃薯合理施肥和产量提高提供科学指导。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于陕西省延安市农业科学研究所沙渠湾试验基地(109°20′51.4″E,36°47′58.3″N)。该区属中温带大陆性半干旱季风气候,平均降雨量505.3 mm,平均气温8.8℃。试验样地为2018年新造耕地,当年未种植作物,2019年开始种植马铃薯。试验区土壤类型为黄绵土,0~40 cm土层土壤pH值为8.6,有机质含量6.1 g·kg-1,全氮含量0.29 g·kg-1,全磷含量0.63 g·kg-1,全钾含量18.0 g·kg-1,碱解氮含量16.1 mg·kg-1,有效磷含量5.4 mg·kg-1,有效钾含量83.7 mg·kg-1,阳离子交换量5.2 cmol·kg-1。2019年和2020年研究区全年降水量分别为524.6 mm和698.3 mm,马铃薯生育期(6―9月)降水量分别为423.8 mm和573.6 mm;全年平均气温分别为9.6℃和9.4℃,生育期内平均气温分别为19.9℃和19.5℃,均高于当地多年平均水平。

1.2 试验设计

本研究设计两组试验,每组试验设4个处理,两组试验包含1个共同处理(表1)。试验采用完全随机区组设计,每个处理3次重复。第一组试验(CK,T1~T3)以当地主栽马铃薯品种克新1号为供试品种,研究栽培措施对新造耕地马铃薯氮(N)、磷(P)、钾(K)养分吸收与分配的影响。各处理分别为:克新1号+NPK+平作(CK)、克新1号+NPK+起垄(T1)、克新1号+NPKM+平作(T2,M代表农家肥)和克新1号+NPKM+起垄(T3)。第二组试验(T3~T6)马铃薯栽培措施相同,研究栽培品种对新造耕地马铃薯氮、磷、钾养分吸收与分配的影响。试验设4个品种处理,以T3为对照,其他3个处理分别为:陇薯7号+NPKM+起垄(T4)、NK001/冀张薯8号+NPKM+起垄(T5)和青薯9号+NPKM+起垄(T6)。

表1 不同试验处理

试验小区面积35.8 m2(6.4 m × 5.6 m),马铃薯种植株距40 cm,行距60 cm,种植密度为57 000株·hm-2。每公顷化肥用量为N∶P2O5∶K2O=150∶60∶345 kg,每公顷农家肥用量30 000 kg。其中70%的氮、钾肥作基肥,播种时施用,30%作追肥,盛花期施用;农家肥和磷肥全部作基肥施用,施用方式为撒施。平作处理马铃薯种植采用当地传统穴播种植方式;起垄处理采用人工起垄,垄宽60 cm,垄高20 cm。小区之间设0.8 m保护行,样地四周留1.0 m保护行。2019年马铃薯种植时间为6月7日,收获时间为10月18日;2020年马铃薯种植时间为5月28日,收获时间克新1号品种为9月24日,其他品种为10月12日。除上述处理差异外,其他管理方式与当地农户相同。

1.3 测定指标与方法

生物量测定:采用全区收获法测定马铃薯地上、根系和块茎生物量(g)。将马铃薯地上、根系和块茎生物量的鲜质量称重后,取部分样品60℃烘干后测定其样品干质量(g),计算单位面积马铃薯地上、根系和块茎干物质量(t·hm-2)。

氮、磷和钾含量测定:将烘干后的马铃薯地上、根系和块茎样品粉碎后过100目筛,分别测定各部分氮、磷和钾含量(g·kg-1)。其中,全氮采用凯氏定氮法测定,全磷采用钒钼黄比色法测定,全钾采用火焰光度计法测定[14]。

植株氮、磷和钾养分吸收量(kg·hm-2):等于植株各部分氮、磷和钾乘以相应部分干物质量。

1.4 数据分析

采用Excel 2013软件进行数据处理和绘图,采用SPSS 16.0软件进行不同处理间差异显著性检验,采用LSD法进行不同处理间多重比较分析(P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同处理下新造耕地马铃薯生物量与分配特征

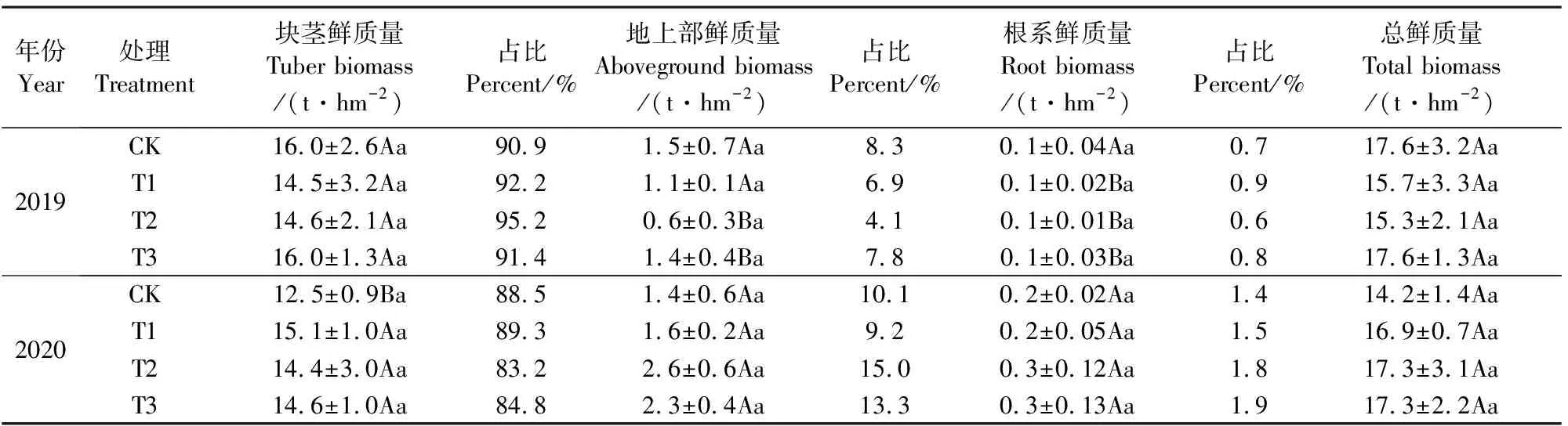

2.1.1 栽培措施对马铃薯生物量及其分配的影响 新造耕地克新1号马铃薯块茎生物量在2019年和2020年分别为14.5~16.0 t·hm-2和12.5~15.1 t·hm-2。与CK相比,T1、T2和T3没有显著增加新造耕地马铃薯块茎、地上和根系生物量(表2)。克新1号马铃薯块茎生物量占总生物量比例为83.2~95.2%,地上部生物量占总生物量的4.1~15.0%,根系生物量占总生物量0.6~1.9%(表2)。

表2 栽培措施对马铃薯块茎、地上部、根系和总生物量及其分配格局的影响

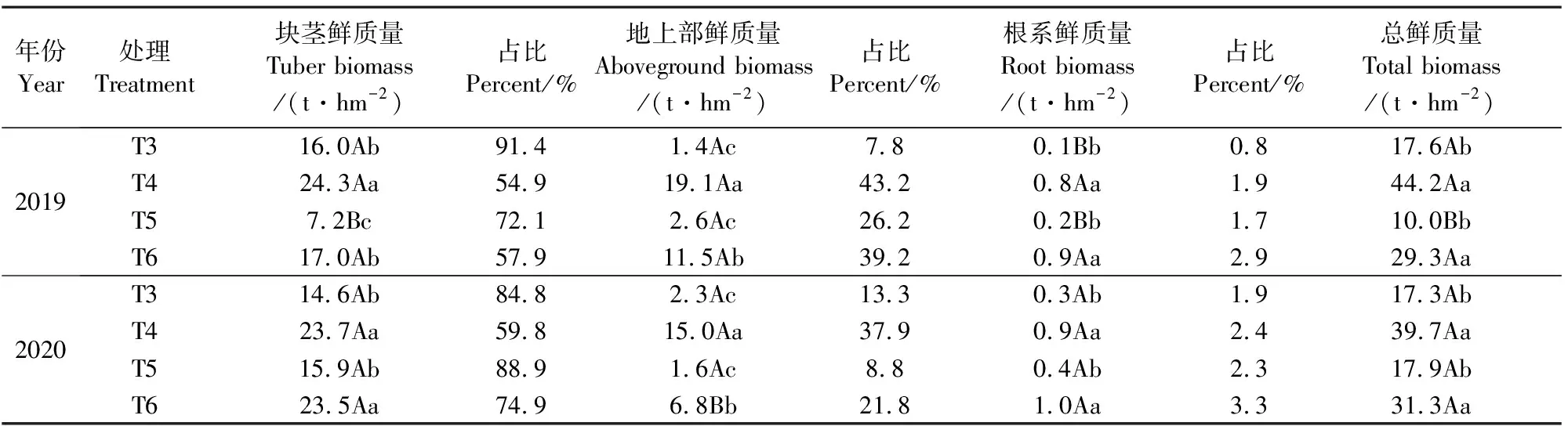

2.1.2 栽培品种对马铃薯生物量及其分配的影响 不同品种马铃薯块茎、地上部、根系和总生物量均表现出显著差异(P<0.05)。T4和T6处理马铃薯两年平均块茎生物量较T3处理分别增加56.6%和31.9%;而T5处理块茎产量与T3相当(2020年)或略低(2019年)(表3)。不同品种马铃薯地上部、根系和总生物量与块茎生物量变化趋势相似,均表现为T4和T6处理显著高于其他品种(表3)。T3块茎生物量占总生物量比例最高,两年平均占比为88.1%;T4和T6处理块茎生物量占总生物量比例较低,两年平均占比分别为57.4%和66.4%(表3)。

表3 栽培品种对马铃薯块茎、地上部、根系和总生物量及其分配格局的影响

2.2 不同处理下新造耕地马铃薯氮、磷、钾含量与分配特征

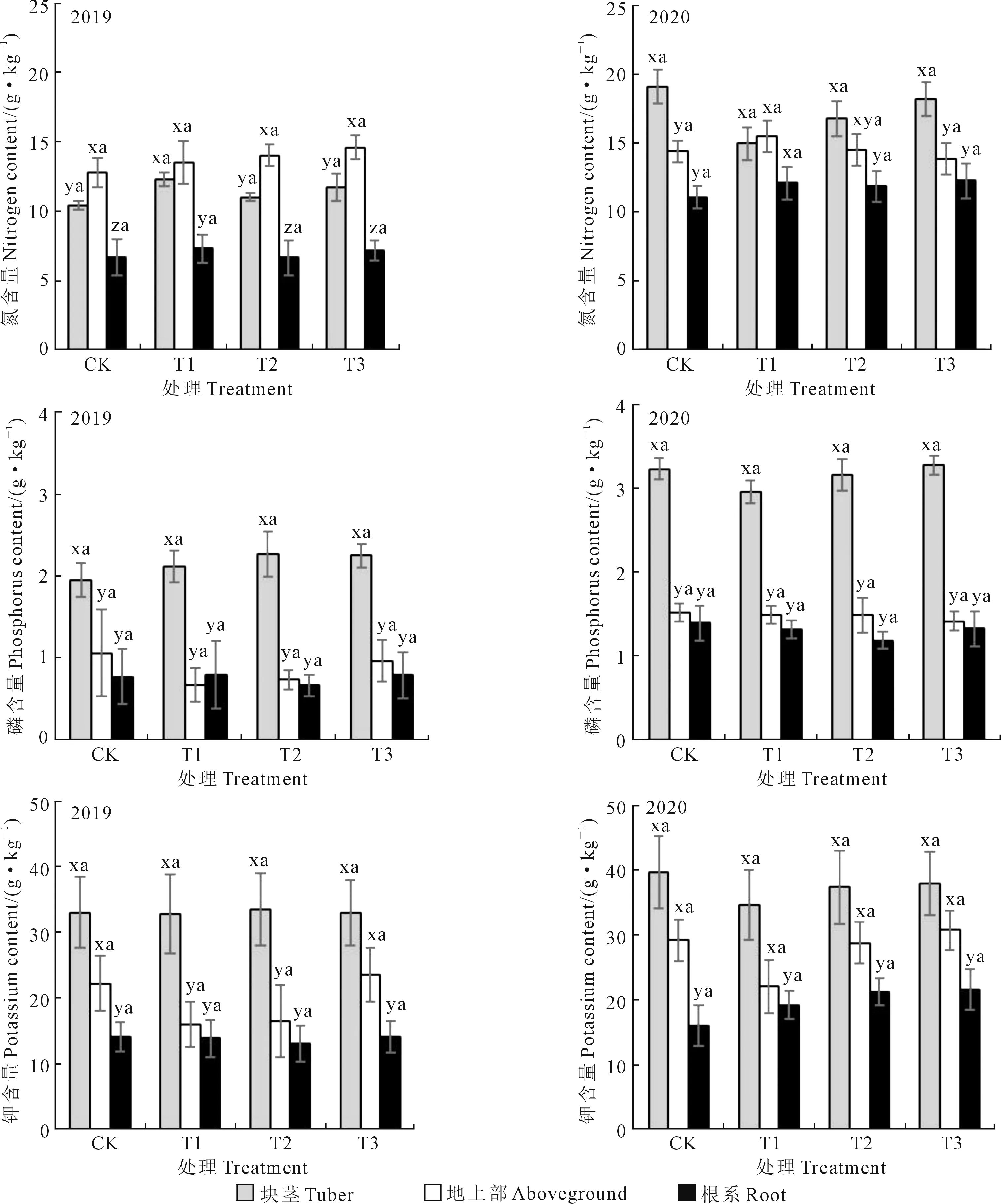

2.2.1 栽培措施对马铃薯氮、磷、钾含量及其分配的影响 新造耕地克新1号马铃薯块茎、地上部和根系氮含量分别为10.5~19.1、12.8~15.5、6.7~12.3 g·kg-1;磷含量分别为2.0~2.5、0.7~1.4、0.7~2.1 g·kg-1;钾含量分别为32.3~33.5、16.0~30.1、13.1~19.1 g·kg-1。总体上看,马铃薯块茎氮、磷和钾含量最高,其次为地上部分,根系最低。与CK相比,T1、T2和T3处理均没有显著提高新造耕地马铃薯块茎、地上部和根系氮、磷和钾含量,也没有改变马铃薯氮、磷和钾含量的分配格局(图1)。

注:a, b, c表示马铃薯相同部位不同处理间氮、磷、钾元素含量差异显著(P<0.05);x, y, z表示马铃薯相同处理不同部位间氮、磷、钾元素含量差异显著(P<0.05)。下同。

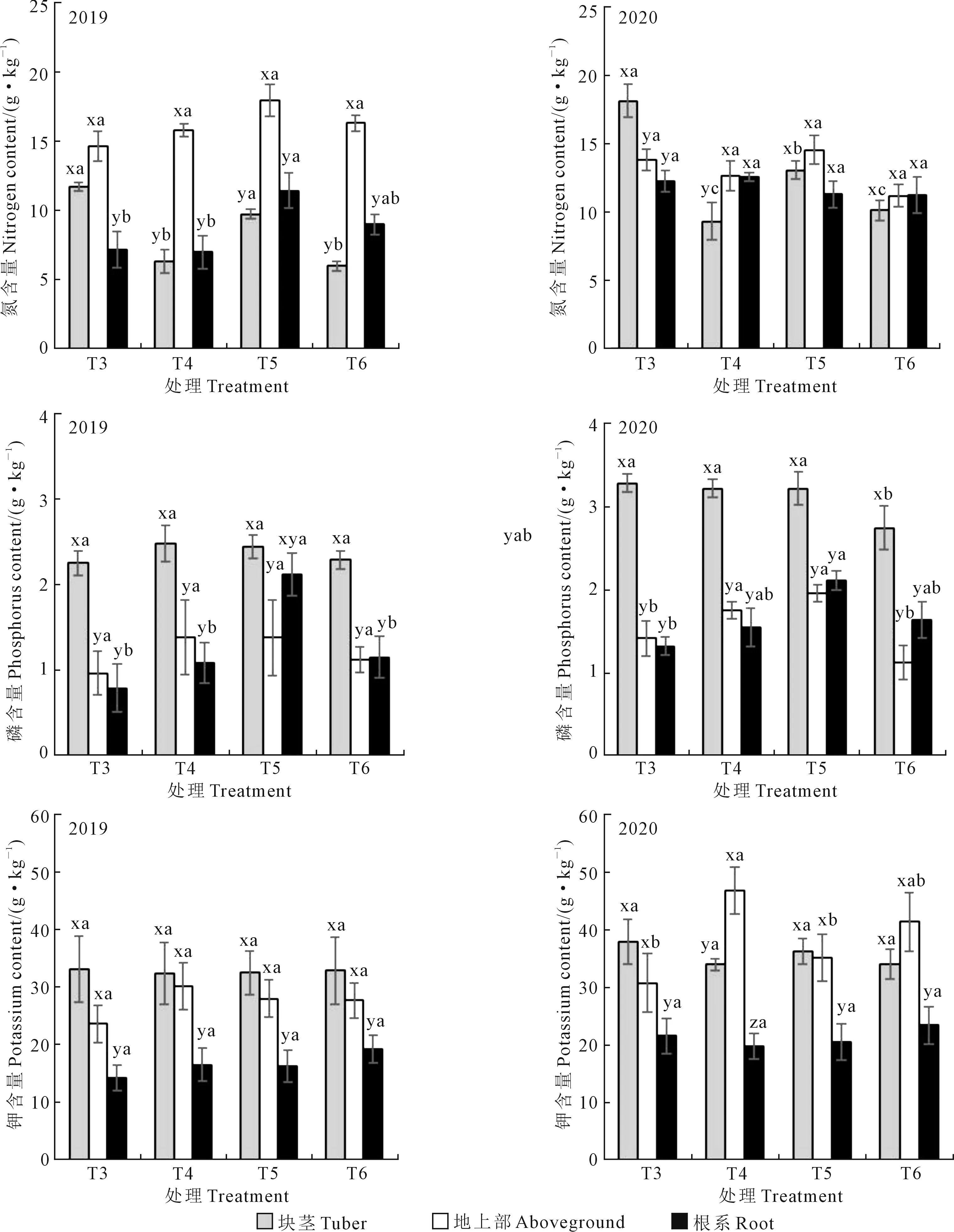

2.2.2 栽培品种对马铃薯氮、磷、钾含量及其分配的影响 不同品种马铃薯块茎氮含量表现出显著差异,T3和T5处理马铃薯块茎氮含量显著高于T4和T6处理,但地上和根系部分氮含量与T4和T6处理无显著差异(图2)。与克新1号T3相比,T4和T6品种块茎氮含量分别下降46.4%~48.7%和44.2%~49.0%。与氮含量相比,不同品种马铃薯块茎、地上部和根系的磷、钾含量差异较小。不同品种马铃薯各部位氮含量的分配格局也呈现一定差异,除T3(2020年)处理外,各品种马铃薯总体呈现地上部含氮量较高,块茎和根系含氮量差异不大。不同品种马铃薯磷含量均表现为块茎显著高于地上和根系部分,而地上和根系差异较小。除T4(2020年)处理外,不同品种马铃薯钾含量也总体表现为块茎最高,但地上部分与块茎钾含量差别较小,均显著高于根系钾含量(图2)。总体上看,品种差异对马铃薯不同部位氮含量分配格局有一定影响,但对磷、钾含量分配格局影响不大。

图2 栽培品种对马铃薯块茎、地上部和根系氮、磷、钾含量的影响

2.3 不同处理下新造耕地马铃薯氮、磷、钾储量与分配特征

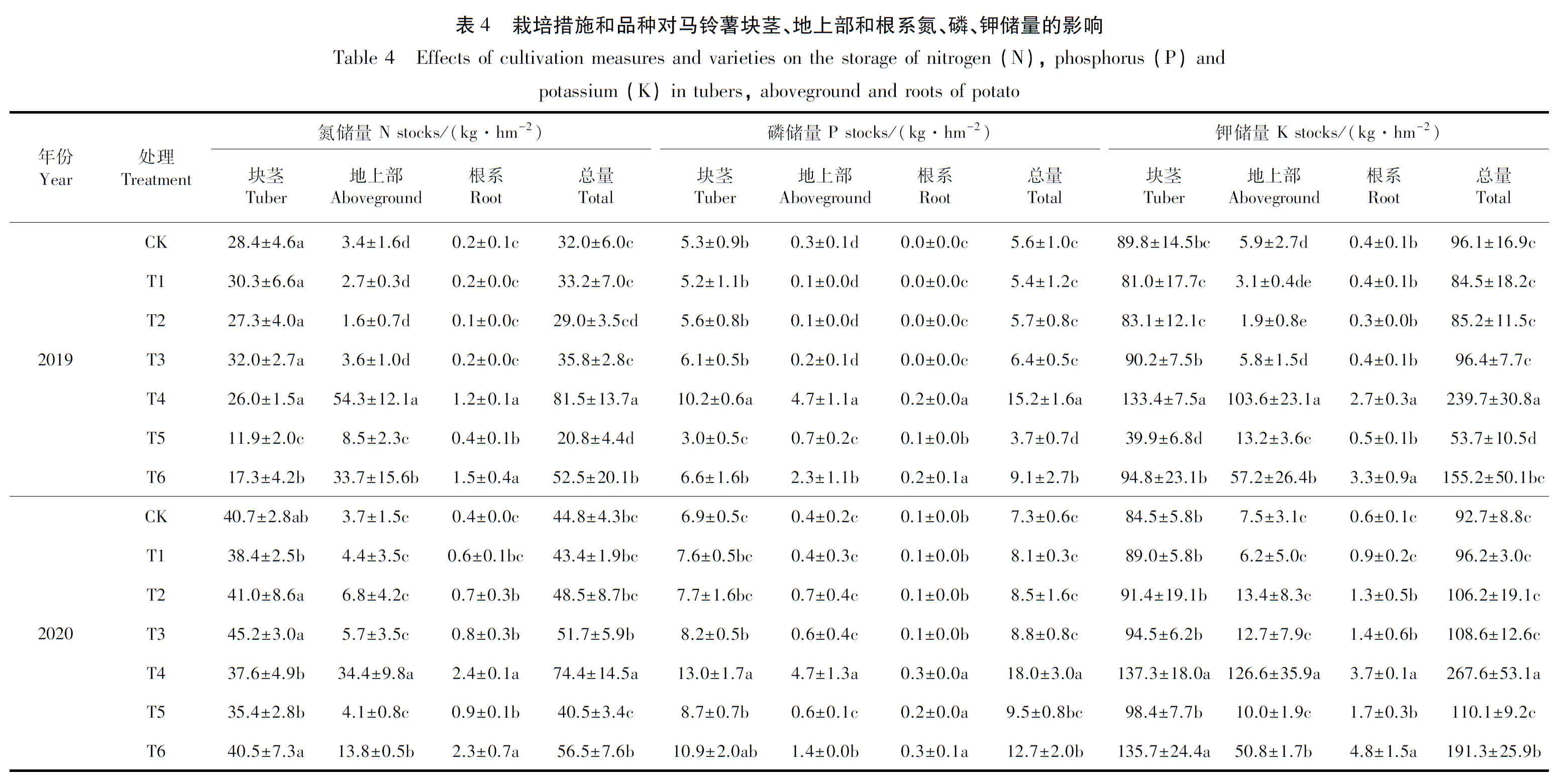

2.3.1 栽培措施对马铃薯氮、磷、钾储量及其分配的影响 新造耕地克新1号马铃薯2019年和2020年总氮储量分别为29.0~35.8 kg·hm-2和43.4~51.7 kg·hm-2,总磷储量分别为5.4~6.4 kg·hm-2和7.3~8.8 kg·hm-2,总钾储量分别为84.5~96.4 kg·hm-2和92.7~108.6 kg·hm-2。其中,块茎氮、磷、钾储量占总氮、磷、钾储量的85%以上,其次为地上部分,根系占比最小。总体上看,起垄和施肥处理没有显著改变克新1号马铃薯氮、磷和钾储量及其分配格局(表4)。

2.3.2 栽培品种对马铃薯氮、磷、钾储量及其分配的影响 T4和T6处理马铃薯氮、磷和钾储量显著高于T3和T5处理。T4和T6处理马铃薯两年平均总氮储量分别是T3处理的1.8倍和1.3倍,平均总磷储量是T3处理的2.2倍和1.4倍,平均总钾储量是T3处理的2.5倍和1.7倍。并且,T4和T6处理马铃薯地上部分氮、磷和钾储量占比分别为56.4%和44.3%、28.8%和18.2%、45.3%和31.7%,明显高于T3和T5处理。T3和T5处理地上部分氮、磷和钾储量占比分别为10.6%和25.4%、5.2%和11.7%、8.8%和16.8%。栽培品种对马铃薯氮、磷、钾储量及其分配格局均产生显著影响(表4)。

3 讨 论

3.1 栽培措施对马铃薯氮、磷和钾元素吸收与分配的影响

合理的栽培措施是提高作物产量的重要途径[15-16]。通常情况下,起垄和施肥都能促进马铃薯的产量形成,进而增加马铃薯对土壤中氮、磷和钾元素的吸收量[7, 17-18]。然而,本研究中起垄和增施有机肥并未显著增加新造耕地马铃薯产量和植株氮、磷、钾吸收量(表2,表4)。垄作栽培马铃薯增产的原因主要有两个方面,一是起垄降低了土壤容重,增加土壤疏松度,有利于马铃薯块茎的形成与膨大[17];二是起垄增加了地表土壤的受光面积,促进了土壤热量的吸收与耗散,增加了土壤昼夜温差,有利于光合产物在马铃薯块茎的积累[19]。但是,不同栽培措施对马铃薯块茎产量及氮、磷和钾元素吸收量的影响依赖当地的气候、土壤等环境条件[20]。本研究马铃薯种植土壤为新造耕地。新造耕地是利用现代化机械将沟坡高处土壤覆盖到沟下低处土壤形成,其土壤被压实平整后使用大型农用机械进行了多次深翻耙平,耕层土壤相对疏松,土壤结构对马铃薯块茎形成与膨大限制作用较小。同时,研究区所在地位于我国陕北黄土高原地区,该区昼夜温差相对较大,马铃薯生长季节6―9月日平均温度超过20 ℃,高于或接近马铃薯生长最适温度。因此,对于研究区新造耕地,土壤结构和温度均不是马铃薯生长主要制约因素,对马铃薯氮、磷和钾元素吸收与分配没有显著影响。

有机肥主要通过提高土壤有机质含量、改善土壤空隙结构等来培肥土壤,促进作物生长;而化肥则可以迅速提高土壤主要养分的浓度,满足作物生长需要[21]。除部分处理增施有机肥外,研究区不同处理马铃薯样地均施用了等量的化肥。按照施用化肥N、P2O5和 K2O 的养分利用率分别为 35.9%、15.6%和50.4%计算[7],每公顷土地化肥可提供N、P2O5和 K2O分别为53.9、9.4、173.9 kg,基本能满足研究区克新1号马铃薯N(29.0~51.7 kg)、P2O5(12.2~20.1 kg)和K2O(101.9~130.9 kg)的吸收量。加之,新造耕地有机肥培肥时间较短,有效性养分释放缓慢,故在施用足量化肥的情况下增施有机肥没有显著提高新造耕地克新1号马铃薯氮、磷和钾元素的吸收量,也未明显改变氮、磷和钾元素在植株不同部位的分配格局。

3.2 栽培品种对马铃薯氮、磷和钾元素吸收与分配的影响

马铃薯不同处理间养分吸收的差异主要由块茎产量决定[20,22]。不同马铃薯品种之间的产量差异极为显著[23-25]。本研究中不同马铃薯品种氮、磷和钾的吸收量表现出显著差异,并且氮、磷和钾在植株各部分的分配格局也有明显不同(表4),这主要由不同品种马铃薯生物量及其分配差异引起(表3)。马铃薯氮、磷和钾的吸收量变异较大。每生产1 000 kg块茎马铃薯N吸收量在1.0~10.0 kg之间变化,其主要分布范围为3.0~6.0 kg;P2O5吸收量在0.5~3.5 kg之间变化,其主要分布范围为0.5~2.0 kg;K2O在2.0~12.0 kg之间变化,其主要分布范围为4.0~10.0 kg[26]。本研究不同品种马铃薯每生产1 000 kg块茎的N、P2O5和 K2O吸收量分别为2.2~3.5,0.9~1.7 kg和7.2~13.6 kg,其变化范围与前人研究基本一致。与前人研究相比,新造耕地不同马铃薯品种对氮的吸收量偏低,对磷的吸收量居中,而对钾的吸收量较高。

马铃薯氮、磷和钾元素在植株内吸收与分配受到生育期影响[6-7,27]。在收获期,块茎是马铃薯氮、磷和钾元素的主要储存库。段玉等[7]在内蒙古的试验发现,马铃薯块茎氮累积量占总氮吸收量的70%,磷和钾累积量占总磷、钾吸收量的82%和74%。何文寿等[9]在宁夏的试验则发现,马铃薯块茎氮、磷累积量分别占各自总吸收量的60%以上,钾的累积量占钾总吸收量的50%。相比而言,本研究不同品种马铃薯块茎氮、磷和钾两年平均累积量变化分别为41.3%~88.4%,69.8%~94.2%和53.5%~90.3%。上述结果的差异反映了马铃薯植株对氮、磷、钾吸收与分配具有较大的时空变异性,这种高度变异性与马铃薯宽泛的环境适应性是一致的。

4 结 论

1)起垄和增施有机肥没有显著增加新造耕地马铃薯产量和植株氮、磷、钾元素的吸收量,也没有明显改变马铃薯氮、磷和钾元素在植株不同部位的分配比例,其原因与新造耕地土壤结构相对疏松、生育期土壤温度较高以及无机肥施用量充足等有关。

2)栽培品种对新造耕地马铃薯氮、磷和钾吸收量影响显著,陇薯7号和青薯9号马铃薯品种氮、磷和钾元素吸收量显著高于当地主栽品种克新1号,并且陇薯7号和青薯9号马铃薯氮、磷和钾元素在植株各部分的分配格局也与克新1号明显不同,其植株地上部分氮、磷和钾元素分配比例明显高于克新1号。

3)研究区新造耕地所有处理两年平均马铃薯N、P2O5、K2O吸收量分别为50.8、22.5 kg和161.3 kg,参考马铃薯N、P2O5、K2O养分利用率[7],在不考虑增施有机肥情况下,需要N∶P2O5∶K2O用量和比例为142∶145∶320 kg·hm-2。