大兴安岭南段次生林区倒木对森林更新的影响

2022-03-26管立娟赵鹏武刘兵兵郭娇宇张今奇周立文

管立娟,赵鹏武,周 梅*,舒 洋,刘兵兵,郭娇宇,张今奇,周立文

(1.内蒙古农业大学林学院,内蒙古 呼和浩特 010019;2.内蒙古赛罕乌拉森林生态系统国家定位观测研究站,内蒙古 赤峰 025150)

美国学者Graham 在1925 年首次提出“倒木是森林生态系统中的一个生态单位”这一概念[1],并很快得到学界的重视,随着Graham 对倒木概念的提出,在20 世纪40 — 50 年代,各国对倒木的研究集中在倒木与天然更新和演替关系等方面[2],60年代集中在土壤肥力、天然更新和森林动物等方面[3],70 年代各国学者开始对倒木划分腐烂等级[4],80年代进一步研究[5],粗木质残体(coarse woody debris,CWD)在1982 年被Phillip[6]提出,是森林生态系统中以枯立木、枯落大枝、倒木等形式存在的死木质物质。90 年代全世界的研究进入快速发展阶段[7]。21 世纪初,CWD 的研究在世界范围内展开,研究人员主要是一些森林病理学家和昆虫学家,研究分解倒木上的微生物和昆虫的种类、演替以及外界环境因子对分解者的影响[8-9]。

森林更新是森林生态系统动态与平衡中天然林再生产的一个自然生物学过程,它不仅是幼年林分被老年林分代替的过程,而且还是完成这一过程的重要方法和手段[10]。在森林生态系统中,倒木是很多树种更新的苗床,其分解过程是幼苗更新的重要过程和途径[11]。Jonsson 等[12]在瑞典亚高山森林,研究CWD 对森林更新的影响,开创了CWD 对森林更新影响的新局面。研究表明,生长在倒木上的幼苗多属于小颗粒种子的树种[13-14],证明倒木是小颗粒种子的避难所,但新鲜倒木的树皮和木质较硬,不适宜落种生根,在某一方面对幼苗的生长起到了阻碍作用。

近些年,内蒙古大兴安岭南段出现了大面积森林非正常死亡现象[15-16],森林内积累了大量的倒木。本研究通过对赛罕乌拉次生林主要树种山杨(Populus davidianaDode)的倒木储量、倒木分布规律、倒木的存在形式、倒木分解等级、更新密度、倒木对幼苗的压死、砸伤等情况进行调查,探讨内蒙古大兴安岭南段赛罕乌拉次生林山杨的倒木储量等基础特征,及其对森林更新的影响。

1 实验设计与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于内蒙古赛罕乌拉森林生态系统国家定位观测研究站山杨林观测区,位于赤峰市巴林右旗赛罕乌拉国家自然保护区境内(118°18′~118°55′ E,43°59′~44°27′ N,以下简称:“赛罕乌拉”),是东亚阔叶林向寒温带针叶林的过渡区域,同时也是草原向森林的过渡区域,研究区总面积达到10.04 ×104hm2[17]。研究区年均降水量400 mm,年蒸发量2 050 mm,是典型的半干旱区。主要森林植被为杨桦次生林,本试验样地选在山杨林(Populus davidianaDode.)内,伴生乔木有白桦(Betula platyphyllaSuk.)、蒙古栎(Quercus mongolicaFisch.ex Ledeb.)等;灌木有土庄绣线菊(Spirae apubescensTurcz.)、虎榛子(Ostryopsis davidianaDecaisne.)等;草本植物主要有日荫菅(Carex pedifermis)、地榆(Sanguisorba officinalisL.))等。

1.2 试验设计

按照森林死亡发生的时间长短和死亡程度,设置了山杨对照样地(样地内山杨基本正常生长,少量倒木和死树)、山杨枯立木样地(样地中多以枯稍、将死或已死枯立的林分)、山杨倒木样地(大部分山杨已经全部死亡且形成大量倒木)3 个不同死亡梯度的实验地,样地面积为20 m ×20 m,每个样地设置3 个重复,共计9 块标准样地(表1)。

表1 实验地基本信息Table 1 Basic information of test plots

1.3 数据调查

1.3.1 野外调查方法 ①倒木储量调查,按照国际倒木调查研究的标准,对样地内直径≥10 cm 倒木进行每木调查,使用胸径尺测定大小头直径。使用激光测距仪测定倒木的长度及所处样地的X、Y坐标,其中X代表东西方向坐标,Y代表南北方向坐标。

②倒木存在形式调查,根据倒木的存在形式将其划分为拔根倒、干中折断、干基折断、树段和根桩(表2)。

表2 倒木的存在形式Table 2 The existence of fallen wood

③倒木分解等级调查,倒木的分解等级以五级划分系统为基础,参考其他研究中的适宜指标,在实际划分时结合倒木上的附生物状况、幼苗生长以及根系入侵情况,同时用小刀片插入倒木残体来测试其机械硬度等(表3)。

表3 倒木分解等级分类系统Table 3 Falling wood decomposition grade classification system

④森林更新密度与更新方式调查,幼苗种类及数量采用全样地调查法。采用剖土法来判断和统计更新苗的更新方式,剖开表层土直接观察母株根系与幼株根系是否存在连接点,与母株根系连接成“┴”形的幼株即为克隆植株(无性繁殖分株),与母株根系无连接点并且主根垂直扎入土壤里生长的则为实生苗植株(有性繁殖分株)。最后,通过调查数据计算不同更新方式幼苗所占的比例;无性繁殖的比例可以反推枯立木根系的活力。

1.3.2 室内试验与数据处理(1)倒木储量计算:按照截顶体体积计算公式计算材积,再按标准地面积尺度转换计算单位面积储量。计算公式如下:

式中:V为倒木和枯落大枝材积;π 为圆周率;dr为小头直径;dR为大头直径;L为CWD 长度。

(2)数据整理与分析:采用Microsoft Office 2010 工具对调查的数据进行计算、整理,采用SPSS 进行统计分析;用AutoCAD 2016 软件画倒木分布图。

2 结果与分析

2.1 内蒙古大兴安岭南段次生林倒木分布特征

2.1.1 不同样地倒木储量 通过野外调查发现,不同样地倒木的储量有显著的差异,由图1 可以看出,倒木样地的倒木储量为(79.11±23.56)m3·hm-2、枯立木样地的倒木储量(53.72±13.78)m3·hm-2、对照样地倒木储量为(42.74±12.36)m3·hm-2,倒木样地>枯立木样地>对照样地(图1)。内蒙古赛罕乌拉次生林倒木平均储量为(58.51±16.56)m3·hm-2。

图1 赛罕乌拉次生林倒木储量Fig.1 Falling wood reserves in Saihanwula secondary forest

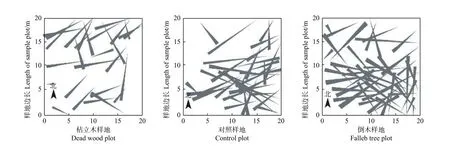

2.1.2 倒木的空间分布格局 研究发现,在正常对照样地向东北方向倾倒(倒木细头指的方向是倒木的倒向)的倒木占47%,枯立木样地占55%;而倒木样地向东北方向倾倒的占25.5%,朝东南方向倾倒的占34.8%。赛罕乌拉次生林倒木的倾倒方向大多向东北和东南方向(图2)。

图2 赛罕乌拉次生林倒木分布规律Fig.2 The distribution of fallen trees in Saihanwula secondary forest

2.1.3 倒木的存在形式 赛罕乌拉次生林林内倒木的存在形式主要是“干基折断”形式(图3),倒木的干基折断约占倒木总数的68.78%;其次是干中折断,约占倒木总数的25.52%;少数以拔根倒和树段的形式存在,约占倒木总数的5.2%和0.52%。

图3 赛罕乌拉次生林倒木的存在形式Fig.3 The existence of fallen trees in Saihanwula secondary forest

2.1.4 倒木分解等级特征 赛罕乌拉次生林的倒木分解等级以Ⅲ级为主(图4),平均密度达到(806±198)株·hm-2。其次是Ⅳ级,平均达到(189±88)株·hm-2,少数以Ⅱ、Ⅴ级存在,平均达到(50±21)、(22±5)株·hm-2。从倒木的分解等级可以看出,赛罕乌拉次生林森林生长衰退或树木死亡发生的比较普遍,且死亡时间较长,导致林内积攒了大量的Ⅲ级分解倒木。

图4 赛罕乌拉次生林倒木分解等级Fig.4 Decomposition level of fallen trees in Saihanwula secondary forest

2.2 内蒙古大兴安岭南段次生林更新特征分析

2.2.1 死亡后森林更新密度 通过对赛罕乌拉次生林倒木样地,枯立木样地,对照样地的更新苗用剖土法调查发现,样地内的更新苗均为萌生,萌蘖更新是研究区主要更新方式,且有一定空间差异性。倒木样地更新密度为(4 050±824)株·hm-2、枯立木样地更新密度为(2 950±265)株·hm-2、对照样地更新密度为(2 625±237)株·hm-2(图5)。不同死亡梯度的研究样地更新密度差异明显,倒木样地的更新密度高于枯立木样地和对照样地,由此可以证明研究区森林死亡后具有快速的更新能力。

图5 赛罕乌拉次生林更新密度Fig.5 The regeneration density of Saihanwula secondary forest

2.2.2 倒木对森林更新的影响 通过内蒙古赛罕乌拉次生林的倒木的压死、砸伤情况调查发现(图6),倒木的砸伤、压死平均分别达到175 株·hm-2,占样地的10.9%,33.3 株·hm-2,占样地的1.9%,尤其是倒木样地的压死、砸伤分别可达到216.6 株·hm-2,占样地的8.1%,316.6 株·hm-2,占样地的18.25%,其次是枯立木样地,对照样地相对最少。

图6 赛罕乌拉次生林倒木的压死、砸伤Fig.6 The crushing and smashing of fallen trees in Saihanwula's secondary forest

3 讨论

3.1 次生林非正常死亡后产生大量倒木

近些年,内蒙古赛罕乌拉次生林生态系统内发生大面积的森林非正常死亡现象[18]。倒木储量较高,且III 分解等级的倒木储量最高,占总比例的75.5%。研究表明,在20 世纪90 年代大兴安岭南段发生了高度干旱[19],导致树木死亡,距今约有20 年之久。由于研究区在国家级自然保护区内,禁止人为采伐、清理死亡木等外界干扰[20],因此最初形成枯立木,经过腐烂分解后在大风、暴雨、动物撞击等一些外在因素影响下形成倒木,倒木样地的储量明显高于正常演替(对照样地)发展的样地,且发生大面积死亡的林分不在少数,这也加重了森林病虫害,森林火灾等发生的负面影响。因此,倒木的多寡对森林健康的影响至关重要。

传统的林分空间格局通常依靠特定的空间尺度来进行分析,因为空间格局对种群密度和空间尺度均具有很强的依赖性,所以传统方法在格局上的研究具有一定的局限性。研究区的倒木大多向东北和东南方向倾倒,通过对内蒙古赛罕乌拉多年的气象资料分析发现,调查区季风方向为常年盛行西北风和西南风[21-22],尤其是非生长季,并且月变化较剧烈,因此,倒木大多向东北和东南方向倾倒,所以对于生长在死亡木东北和东南方向的更新苗木,被压死或砸伤的概率更大。倒木的倒向因林型不同、树种和地形条件的差异也会出现不同的结果[23-24],而这些结果很多时候成为影响森林更新恢复及可持续发展的关键因素。倒木主要以“干基折断”的形式存在,“干中折断”及“根倒”的形式相对较少,树木死亡形成枯立木,枯立木不断分解并大多在春季大风的影响下树干机械折断形成倒木。

综上所述,赛罕乌拉次生林区倒木的积累和分配特征主要源于大面积非正常森林死亡,与自然演替林分有一定区别,因此在倒木经营管理中也应该考虑其非正常积累造成的负面影响。

3.2 次生林死亡后具有快速更新能力

内蒙古赛罕乌拉次生林主要以杨桦林为主,树木更新方式主要有萌生和实生两种。调查发现:样地内更新苗均为萌生。调查区山杨没有实生的更新方式,原因可能与土壤种子库有一定联系。相关研究表明,赛罕乌拉林木的种子输入到土壤表层时,大概只有28%~ 30% 进入地表形成土壤种子库,而发芽进行实生的则概率更小[25]。赛罕乌拉次生林主要以山杨、白桦为主,在外界环境条件严酷时其种子的生命力不长[26],所以对土壤种子库的贡献量相对较少,从而对更新的贡献就相对较小,所以次生林死亡后更新方式主要以萌蘖更新为主。

在更新能力中,表现为倒木样地>枯立木样地>对照林分,倒木样地的更新密度为(4 050±824)株·hm-2,倒木对森林更新具有促进作用。倒木样地的更新密度之所以高于枯立木样地和对照样地,可能是因为在森林大面积死亡后,虽然地上部分已经枯死,但是地下根系还没有死亡;同时树冠的枯死使光照直接刺激根系休眠芽,瞬间形成大量无性系,随死亡时间的推移,更新数量越来越多。此外,后期倒木分解丰富土壤养分元素,促进苗木更新[27-28]。由此内蒙古大兴安岭南端森林死亡后具有快速更新来补偿树木死亡的能力,研究结论与前人研究结论相同[18]。并且倒木数量大,林地更新快,更新密度大,倒木对森林更新有促进作用,这一研究结果与前人研究结论保持一致[27]。

4 结论

内蒙古赛罕乌拉次生林区倒木的储量为(58.51±16.56)m3·hm-2。倒木的倒向主要是东北和东南方向。存在形式以“干基折断”为主,约占倒木总数的68.78%,其分解等级主要以Ⅲ级最多,且更新方式都为萌生更新。内蒙古赛罕乌拉次生林死亡后具有快速更新的能力。倒木的形成和存在对苗木更新产生一些压死、砸伤等负面影响,同时对森林病虫害、森林防火等方面产生较大隐患,应采取适当的清理等管理措施,维持森林生态系统健康、可持续发展,为人类永续利用。