长疗程抗病毒治疗传染性单核细胞增多症患儿的效果分析

2022-03-24刘清晨周雪芹通信作者

刘清晨,周雪芹(通信作者)

(重庆市奉节县人民医院儿科 重庆 404600)

传染性单核细胞增多症是由爱伯斯坦-巴尔病毒(epstein-barr virus, EBV)引起的一种急性或亚急性淋巴细胞良性增生的传染病,EBV 进入口腔后先在咽部淋巴组织内复制,导致渗出性咽扁桃体炎,局部淋巴管受累,淋巴结肿大,继而侵入血循环产生病毒血症,进一步累及淋巴系统的各组织和脏器。传染性单核细胞增多症临床表现以发热、咽痛、皮疹、眼睑水肿、乏力、肌痛、颈部淋巴结肿大为主。90%以上的传染性单核细胞增多症患者发生肝功能异常。肝功能检查结果轻度升高,通常不超过参考范围的2 ~3 倍。肝脏异常在疾病的第二周和第三周最为明显。更昔洛韦为核苷类抗病毒药,与阿昔洛韦是同系物,抗病毒作用与阿昔洛韦相似,该药物进入感染细胞内首先被激活为更昔洛韦三磷酸,后者与鸟苷三磷酸(guanosine tripho sphate, GTP)竞争相应的酶,从而抑制病毒脱氧核糖核苷酸(Deoxyribonucleic acid, DNA)的合成[1]。更昔洛韦尤其适用于免疫低下的EBV 感染儿童,其进入机体后被磷酸化后形成单磷酸化合物,且在细胞激酶催化作用下形成三磷酸化合物,通过竞争性拮抗DNA 多聚酶,延长EBV 宿主细胞DNA 链,拮抗DNA 合成,最终发挥强有效的抗病毒作用。但临床上关于传染性单核细胞增多症患儿抗病毒治疗方案的最佳疗程研究较为罕见[2]。本研究主要探讨长疗程抗病毒治疗对传染性单核细胞增多症患儿EBV 抑制及复发情况的影响,现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2020 年4 月—2021 年4 月64 例自重庆市奉节县人民医院收治的传染性单核细胞增多症患儿,依据随机数字表法分为对照组和观察组。对照组32 例,男19 例,女13 例;病程1 ~7 d,平均(4.25±1.13)d;年龄1 ~13 岁,平均年龄(5.64±1.23)岁。观察组32 例,男17 例,女15 例;病程1 ~8 d,平均(4.21±1.09)d;年龄2 ~12 岁,平均年龄(5.57±1.19)岁。诊断标准:参照《诸福棠实用儿科学》[3]。两组基线资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。纳入标准:①与上述诊断标准基本保持一致者;②精神状态正常且可进行有效语言沟通者;③本研究经患儿家属同意并签订自愿接受治疗的证明文件等。排除标准:①对本研究药物过敏者;②心肺功能不全者;③肝肾功能严重不全者;④并发中耳炎者;⑤患严重心脑血管疾病者等。本研究经重庆市奉节县人民医院院内伦理委员会审核并批准。

1.2 方法

全部患儿均采用抗病毒治疗,更昔洛韦葡萄糖注射液(国药准字H20052454,规格100 mL:更昔洛韦50 mg,武汉福星生物药业有限公司)进行静脉注射(加入至10%葡萄糖注射液100 mL),5 mg/kg,2 次/d,对照组持续用药7 d,观察组持续用药14 d。两组均于治疗后进行随访1 个月。

1.3 观察指标

①依据《诸福棠实用儿科学》[3]对两组患儿治疗后的临床疗效进行对比分析:显效提示为肝脾肿大和淋巴结肿大情况下降超过50.00%,体温下降至37 ℃,外周白细胞计数及ALY 均降低;有效提示为肝脾肿大和淋巴结肿大情况下降处于33.33%~50.00%之间,体温下降至37 ℃,外周白细胞计数及ALY 均降低;无效提示为治疗后,患者体温仍然高于37 ℃,肝脾肿大和淋巴结肿大情况下降小于33.33%,且外周白细胞计数及ALY 均未降低。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。②对比两组患儿临床指标:退热、淋巴结肿大消退、咽峡炎消退、脾肿大消退时间。③对比两组EBV 抑制情况:治疗前及治疗后1 个月,对两组患儿空腹静脉血进行采集约3 mL,以3 000 r/min 离心15 min 取上清液,采用荧光定量聚合酶链反应检测EB 病毒定量(Epstein-Ban virus DNA, EBV-DNA)浓度,绘制标准曲线,计算EBVDNA 阳性率。采用酶联免疫吸附试验测定EB 病毒壳抗原Ig M 抗体(Epstein-Ban virus-CA Ig M, EBVCA-IgM),对于EBVCA-Ig M ≥1.1 S/C 为阳性,计算EBVCA-IgM 阳性率。④对比两组患儿治疗期间药物不良反应发生情况及治疗后1 个月复发情况,其中不良反应主要包括皮疹、恶心和呕吐、血小板减少和肝损害,总发生率=(恶心和呕吐例数+肝损害例数+血小板减少例数+皮疹例数)/总例数×100%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0 统计软件进行数据处理。正态分布的计量资料采用均数±标准差(± s)表示,组间比较采用t检验;计数资料用频数(n)和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2.结果

2.1 两组患儿比较临床疗效

治疗后,观察组患儿的临床总有效率96.88%,较对照组患儿的81.25%更高(P<0.05),见表1。

表1 两组患儿比较临床疗效[n(%)]

2.2 两组患儿临床症状、体征消退时间比较

两组患儿淋巴结肿大消退时间、脾肿大消退时间、退热时间、咽峡炎消退时间组间比差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组患儿症状、体征消退时间比较( ± s, d)

表2 两组患儿症状、体征消退时间比较( ± s, d)

组别 例数 淋巴结肿大消退时间脾肿大消退时间 退热时间 咽峡炎消退时间观察组 32 5.29±1.23 6.11±1.23 4.01±0.65 3.19±0.66对照组 32 5.37±1.35 6.34±1.35 4.13±0.67 3.31±0.69 t 0.2484 0.7121 0.7271 0.7113 P>0.05 >0.05 >0.05 >0.05

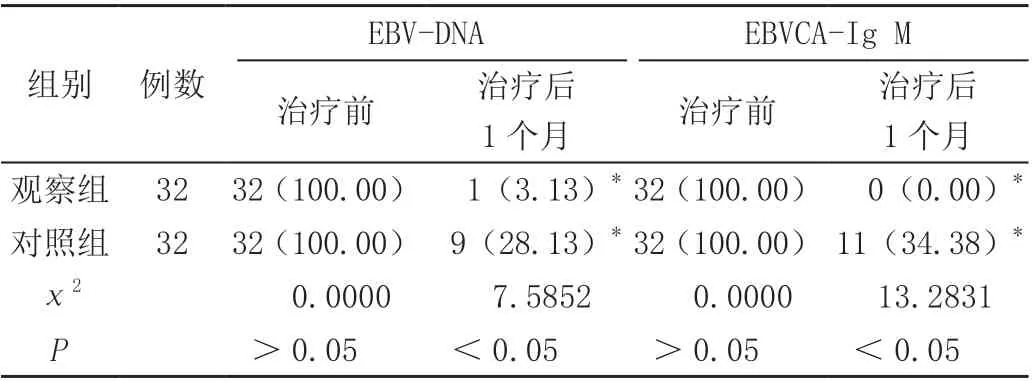

2.3 两组患儿EBV 抑制情况比较

相较于治疗前,治疗后1 个月两组患儿血清EBVDNA、EBVCA-IgM 阳性率均降低,且观察组较对照组处于更低水平(均P<0.05),见表3。

表3 两组患儿比较EBV 抑制情况[n(%)]

2.4 两组患儿比较药物不良反应发生及复发情况

治疗后1 个月,观察组复发率0.00%低于对照组21.88%(P<0.05),治疗期间,两组不良反应总发生率组间比较差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组患儿比较药物不良反应发生及复发情况[n(%)]

3.讨论

传染性单核细胞增多症,是由EBV 感染所引起的一种急性的单核-吞噬细胞系统增生性疾病,病程常具自限性。主要临床特征为不规则发热、咽痛、肝、脾、淋巴结肿大、外周血液中淋巴细胞显著增多,并出现异型淋巴细胞(受病毒刺激后的异常淋巴细胞)、嗜异性凝集试验阳性,血清中可测得抗EBV 的抗体。本病基本病理特征为淋巴组织的良性增生,淋巴结肿大,无化脓。淋巴细胞及单核-巨噬细胞高度增生,胸腺依赖副皮质区的T 细胞增生最为显著。肝脾、肾、骨髓、中枢神经系统均可受累,主要为异常的多形性淋巴细胞浸润。传染性单科细胞增多症的病因,发病机制尚未完全阐明。传染性单科细胞增多症是一种由EB 病毒感染所引起的急性疾病。EB 病毒在口咽部上皮细胞内增殖,然后感染B淋巴细胞,还可长期潜伏在人体淋巴组织中,当机体免疫功能低下时,潜伏的EB 病毒活化形成复发感染[4]。但另有研究结果表明,部分患儿经对症支持治疗后容易导致病情反复发作,严重影响预后状况[5]。

目前,传染性单核细胞增多症患儿尚无特效的治疗药物,其主要采用α-干扰素、利巴韦林和更昔洛韦等药物进行抗病毒治疗。α-干扰素有利于明显缓解传染性单核细胞增多症患儿的临床症状,缩短病程,降低并发症风险,可有效安全应用于临床治疗期间。近年来有研究结果发现,更昔洛韦对传染性单核细胞增多症患儿具有更满意的疗效,其主要通过竞争性抑制脱氧鸟苷、丙氧鸟苷的三价磷酸盐和DNA 聚合酶相结合,最终抑制EBV 复制,且效果明显由于α-干扰素[6]。但目前关于更昔洛韦抗病毒治疗疗程尚存在争议,既往研究更昔洛韦抗病毒治疗疗程仅为7 d,作者研究尝试将治疗疗程延长至14 d,通过比较不同抗病毒治疗疗程对传染性单核细胞增多症患儿EBV 抑制程度的差异,探讨抗病毒治疗的最佳疗程[7]。

本文结果显示,治疗后,观察组患儿的复发率低于对照组,临床总有效率较对照组相比,更高,提示长疗程抗病毒治疗可有效避免传染性单核细胞增多症患儿复发情况的出现,且疗效显著,与张红梅等[8]研究结果一致。近年来有研究结果显示,更昔洛韦的抗病毒活性高且半衰期长,其是以系物磷酯和被病毒编码的蛋白激酶一同转化为单磷酸盐,而后细胞激酶加快磷酸化为二磷酸盐和三磷酸盐为主要作用机制[9-11]。更昔洛韦在进入细胞内后会迅速被磷酸化形成单磷酸化合物,然后经细胞激酶的作用转化为三磷酸化合物,更昔洛韦在已感染巨细胞病毒的细胞内,其磷酸化的过程较正常细胞中更快。更昔洛韦内的三磷酸盐可竞争性抑制DNA 多聚酶,并掺入病毒及宿主细胞的DNA 中,从而抑制DNA 合成。更昔洛韦对病毒DNA 多聚酶的抑制作用比对宿主细胞DNA 多聚酶强。使用更昔洛韦治疗后,受病毒感染细胞内的三磷酸盐水平远比非感染细胞水平要高,表明更昔洛韦可于感染细胞内优先磷酸化,形成的三磷酸盐显著作用于抵抗受病毒感染的细胞中,且抑制病毒大面积复制和进一步侵润进展[12-14]。本文结果显示,治疗后1 个月,观察组患儿血清EBV-DNA、EBVCA-Ig M阳性率均低于对照组,提示长疗程抗病毒治疗可有效抑制传染性单核细胞增多症患儿机体内EBV 的复制,与任高伟等[15]研究结果一致。

综上所述,长疗程抗病毒治疗可有效抑制传染性单核细胞增多症患儿机体内EBV 的复制,降低患儿复发的风险,且疗效显著,临床应用前景较为广阔。