基于高度计观测和模式数据诊断南大洋主要锋面与涡旋的特征

2022-03-23周润洁王天宇

周润洁, 王天宇, 杜 岩, 3

基于高度计观测和模式数据诊断南大洋主要锋面与涡旋的特征

周润洁1, 2, 王天宇1, 杜 岩1, 2, 3

(1. 热带海洋环境国家重点实验室 中国科学院南海海洋研究所, 广东 广州 510301; 2. 中国科学院大学, 北京 100049; 3. 南方海洋科学与工程广东省实验室, 广东 广州 511458)

锋面和涡旋是南大洋重要的中尺度过程, 南极绕极环流(Antarctic Circumpolar Current, ACC)系统中的锋面及其裹携的涡旋构成了能量和物质的东向传播通道, 对全球大洋的能量和物质平衡具有重要影响。基于海表高度计和B-SOSE(Biogeochemical Southern Ocean State Estimate, B-SOSE)数据, 文中分别对南大洋3条主要锋面2013—2017年的分布特征以及近25 a(1993—2018年)涡旋特征进行了统计分析, 结果表明: 受背景流场的影响, 三条主要锋面的纬度位置均会随时间发生变化, 其中亚南极锋(Subantarctic Front, SAF)纬度摆动幅度最大, 5年内最大摆幅为18°。就锋面强度而言, 极锋(Polar Front, PF)强度最大, 其能达到的平均深度显著大于其他锋面的影响深度。同时, 还统计了1993—2018年间南大洋60 717个涡旋, 这些涡旋平均存活时间、平均传播距离和平均半径均明显小于全球涡旋平均值, 其中被ACC裹携的36 934个东移涡旋(占南大洋涡旋总数的61%)的时间和空间特征尺度则更小。

南大洋; 锋面; 涡旋; 统计特征

锋面和涡旋是普遍存在于全球海洋中的中尺度现象, 由于锋面和涡旋的动力机制较为复杂, 以及高精度的观测数据难以获得, 使得锋面和涡旋成为现代物理海洋学研究的重点和难点。海洋锋面是指两个不同温盐性质水团之间的分界线[1], 主要位于海洋的表层和次表层[2]。锋面所在的区域, 常常伴有海水逆温的现象, 使得局地海水层结稳定性变小, 海面附近的水汽、热通量、动量等物质和能量的交换变得异常活跃[3-4]。除了影响海面的海气交换, 锋面还会对其下方深层海水的交换产生影响, 如海表锋面的辐聚(辐散)会引发局地的下降流(上升流)[5]。中尺度涡旋则是指时间尺度在数天到数月之间, 空间尺度在数十到数百公里的涡流[5], 其在全球海洋的能量分配、物质输运过程中发挥着重要作用。研究表明, 海洋中超过半数的能量变化由中尺度涡旋引起[5-7], 这部分能量比平均流能量要高出一个量级[8]。与大洋环流的输运作用类似, 离散的中尺度涡可以通过携带水团来引起流体质点的运动, 从而输运盐、淡水和溶解的CO2[9]。涡输运主要集中在上层1 000 m, 部分特殊海域涡旋输运作用更为明显, 如西边界流区和亚南极锋附近[10]。

锋面和涡旋在大洋中相辅相生。有研究表明较强的锋面和涡旋均由斜压不稳定过程生成[11]。相对而言, 锋面附近的涡旋更加活跃, 生成和耗散过程也更加频繁, 涡旋的中心位置也与锋面特征最强的区域基本一致[12]。在两个锋面之间的区域, 通常存在较多数量的涡旋, 使得局地整体输运量较大[13]。同时,涡旋会影响锋面的结构, 可以促进锋面的形成并维持大洋中部分主要锋面[14]。以大西洋中部海湾区域为例, 涡旋西侧的地转剪切作用较强, 表层地转流沿锋面的加速作用更为明显, 锋面结构也因此变得更加陡峭, 而涡旋东部锋面结构则较为平坦[15]。受涡旋移动的影响, 锋面路径还会存在相应的变化。锋面在气旋涡活动的作用下向赤道偏移, 而在反气旋涡活动的作用下向极地偏移[13]。

在南大洋, 南极绕极环流(Antarctic Circumpolar Current, ACC)区域存在由西风漂流驱动的显著锋面系统。同时, 锋面区强劲的海流伴随着丰富且活跃的中尺度涡旋场, 使得ACC成为全球最显著的涡流系统之一。南大洋锋面主要由平均流与涡旋之间的非线性相互作用生成[16], 其包括三个主要锋面, 从北向南分别为亚南极锋(Subantarctic Front, SAF), 极锋(Polar Front, PF)和南极绕极环流南部锋(southern ACC front, sACCf)[17]。在南大洋不同锋面之间, 中尺度涡旋可以加速急流以及增大部分区域的温盐梯度, 而这两个过程可以增强锋面附近的密度梯度, 因此涡旋不仅可以促进锋面的生成, 还可以加强锋面过程[16]。早期南大洋锋面结构的研究主要依赖于跨南大洋的经向断面调查, 比如位于德雷克海峡的SR01断面[18], 澳大利亚塔斯马尼亚至南极大陆之间的SR03断面[19], 以及位于格林威治子午线的A12断面[20],因此对于这些断面区域的锋面特征已经有了较多的讨论与分析[21-24]。Belkin等[21]、Sokolov等[22]以及Sokolov等[23]利用断面数据对南大洋不同时期的锋面位置分布进行了总结。近些年随着卫星遥感技术的发展, 观测资料逐渐趋向于多元性和全面性, 对南大洋锋面结构也有了更加充分的认识。南大洋锋面与主导ACC的急流的位置基本相一致[23], 这些锋面急流是南大洋输运的主要组成部分以及水平混合的主要障碍[24-26]。前人基于不同的定义方式对南大洋锋面的特征进行了相关研究, 目前还没有统一的判定依据对南大洋锋面进行识别[27]。对于涡旋的识别, 目前同样有很多的判定方法, 比如基于海表面高度异常和海表温度的欧拉型以及基于全球漂流浮标数据的拉格朗日型[28]。利用这些涡旋识别方法, 前人对南海、黑潮、湾流等区域的涡旋特征进行了详细的分析[29], 但由于南大洋空间广阔, 所处纬度较高, 观测数据相对较少, 相应的研究起步较晚。前人研究认为南大洋涡旋主要是ACC和沿岸边界流不稳定所造成的[13], 但对于南大洋涡旋的特征统计分析还尚有不足。Chelton等人[30]统计了1993—2008年间全球涡旋的特征, 本文将在此基础上对1993— 2018年间南大洋涡旋特征进行分析。

本文聚焦于南大洋海域, 1) 基于南大洋生物地球化学状态估算模式(Biogeochemical Southern Ocean State Estimate, B-SOSE)数据对南大洋锋面进行识别, 分析其空间分布特征; 2) 并利用Chelton涡旋识别数据集得到的涡旋数据详细分析近25 a(1993— 2018年)南大洋涡旋的统计特征、运动学属性和传播特征, 对ACC锋面附近东移涡旋进行单独分析, 并以此为基础探讨南大洋锋面与涡旋的联系。本文结构如下: 第一部分为文中所用数据和方法的简要介绍; 第二部分为南大洋锋面和涡旋的统计特征; 第三部分为文章内容的总结与讨论。

1 数据与方法

1.1 基于南大洋再分析数据的锋面识别方法

南大洋状态估计模式(Southern Ocean State Estimate, SOSE)基于麻省理工学院南大洋环流模式(GeneralCirculation Models, GCM)发展而来[31], 但这些模式缺少全面有效的验证, 海温和盐度值均存在较大的偏差[32]。SOSE模式则是将GCM与目前所有的观测数据集结合起来, 利用大量的实测资料和遥感数据对模拟结果进行同化。所用到的数据集包括Argo(array for real-time geostrophic oceanography)浮标数据、船载温盐深剖面仪(conductivity-temperature-depth profiler, CTD)数据、各种锚定浮标数据、卫星测量的海平面高度数据、海冰数据等[33]。B-SOSE模式则是在SOSE的基础上考虑了光、铁、营养盐和气体模型[34], 实现了生物地球化学的一体化。B-SOSE模式本质是一种南大洋耦合的生物地球化学-海冰-大洋估算模式, 包括碳、氧以及营养盐循环过程[34-35](http://sose.ucsd. edu/BSOSE6_iter122_solution.html)。

B-SOSE模式是目前针对南大洋环流动力和生物化学耦合过程模拟良好的涡分辨率模式[35-36], 该数据水平经度范围为0°~360°, 经向分辨率为1/6°; 纬度范围为30°S~78°S, 纬向采用非均匀网格, 高纬区域分辨率为1/28°(78°S), 低纬分辨率为1/6°(30°S); 垂向为42个不同厚度的垂向分层, 最大深度达5 800 m。为识别南大洋表层锋面以及统计锋面的垂向动力特征, 本文采用了南大洋上层(0~1 500 m)的位温、盐度和流场数据, 时间跨度为2013—2017年。

锋面一般由海表面温度、盐度或其他生物化学特性显著的水平梯度极值来表征。跨锋面梯度每千米的温度差一般为2~5 ℃, 盐度差为0.3~1.0, 而部分较强的锋面每千米温度差达10~15 ℃, 盐度差达2~3[5]。由于锋面在时空尺度上均存在较强的高频变化, 很难通过传统的现场观测手段获得大量的样本数据[37], 因此目前存在多种标准来定义南大洋锋面。第一种方法是利用动力高度等值线来确定锋面位置。研究发现, ACC锋面的位置与1 500 dbar参考面上的海表动力高度场存在较好的重合关系[1]。第二种方法是以水团中特定的温度或盐度等值线来确定锋面的位置[17], 或仅依据盐度异常场来定义锋面, 即将特定的温度或盐度等值线认为是锋面所在的位置。

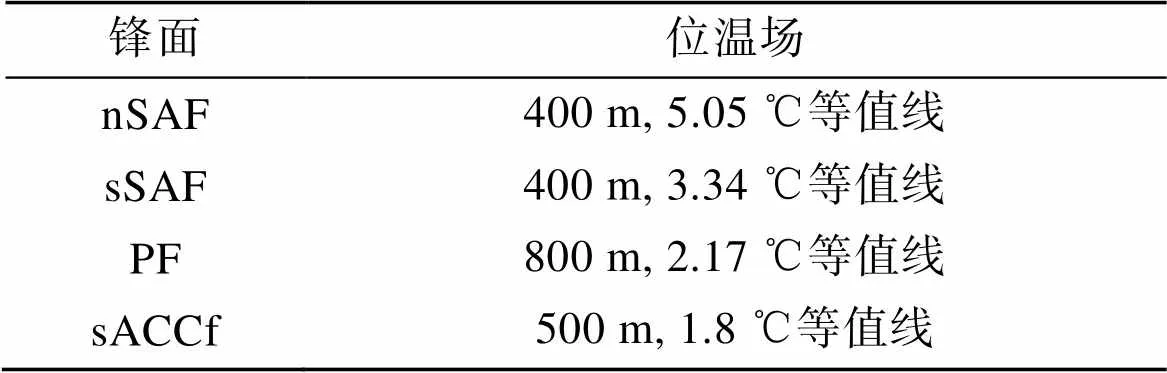

本文分别选用海表动力高度和位温等值线法来确定南大洋锋面的位置, 并对两种识别方式进行对比验证。对于动力高度识别法, 本文选用基于1 500 m海表动力高度(SS1 500)的1.2 m等值线为SAF所在位置, 0.95 m等值线为PF所在位置[1]。对于位温等值线法, 本文对北亚南极锋(northern SAF, nSAF)和南亚南极锋(southern SAF, sSAF)的位置分别进行定义, 选取的位温标准具体如表1所示[38]。

表1 锋面类型及定义方式

1.2 基于卫星高度计数据的涡旋统计方法

在20世纪末, 基于卫星高度计资料的涡旋识别技术极大程度上推进了涡旋的研究。其中, Chelton等[30]利用AVISO(archiving, validation and interpretation of satellite oceanographic data)融合数据对全球涡旋进行了自动识别与追踪, 并统计和分析了全球涡旋的特征。

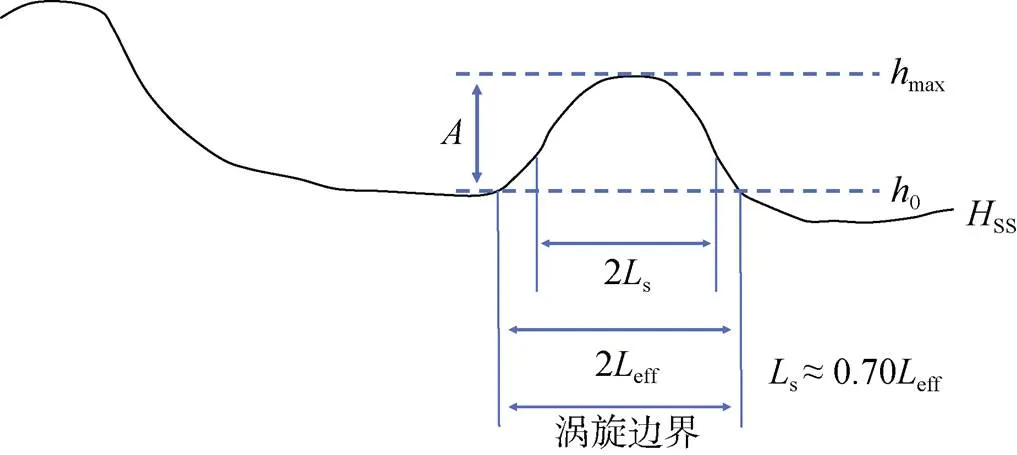

该数据集中涡旋的识别方式主要基于涡旋运动会引起流场的辐聚辐散从而伴随有海表面高度变化这一现象, 即利用海表面高度场来识别涡旋(图1)。该识别方法基于经纬度网格点坐标, 当某格点的海表面高度相对于邻近所有格点而言为极大值(极小值)时, 则认为该格点所在区域存在一个反气旋涡(气旋涡), 最外侧闭合海表高度(SS)等值线也就被定义为涡旋边界, 其半径记为eff, 涡旋边界围成区域的形心被定义为涡旋中心。对于识别出来的每个涡旋, 将涡旋边界上的SS均值0与涡旋内部SS极值max(min)之差的绝对值定义为涡旋强度。涡旋内部所有SS闭合等值线上的最大平均地转速度定义为涡旋的旋转速度, 而该闭合等值线的半径值定义为涡旋半径s。为了得到连续的涡旋轨迹, 算法在下一时刻中寻找与该涡旋位置、强度与面积相近的涡旋, 则认为是不同时刻的同一涡旋点。

图1 基于海表高度识别涡旋的示意图(改自Chelton等[30]图B1)

基于Chelton涡旋识别技术的日分辨率涡旋产品(ftp://ftp-access.aviso.altimetry.fr/global/delayed-time/ valueadded/eddy-trajectory), 本文集中对南大洋(48°S~ 80°S)涡旋特征进行统计和分析, 统计时间为1993年1月1日—2018年1月18日, 用到的变量分别有涡旋强度、气旋类型、涡旋中心经纬度、涡旋存活天数、旋转速度和涡旋半径。其中, 涡旋的存活时间指算法能连续跟踪到该涡旋的天数。在涡旋传播过程中, 其轨迹存在一定程度的经向偏移[39], 但基本仍为较平直的细丝状分布, 本文将涡旋起始位置与耗散位置之间的直线距离近似为涡旋的传播距离。涡旋的强度、半径和旋转速度为涡旋的3个重要运动学特性。涡旋强度通常用来表征涡旋内部海表面起伏的大小, 涡旋的旋转速度可以反映涡旋所具有的能量, 涡旋半径则用来表示涡旋的空间尺度。涡旋的非线性用涡旋最大旋转速度与涡旋的传播速度之比来衡量, 当/≥1时则认为该涡旋是一个非线性系统[30]。

1.3 验证模式数据

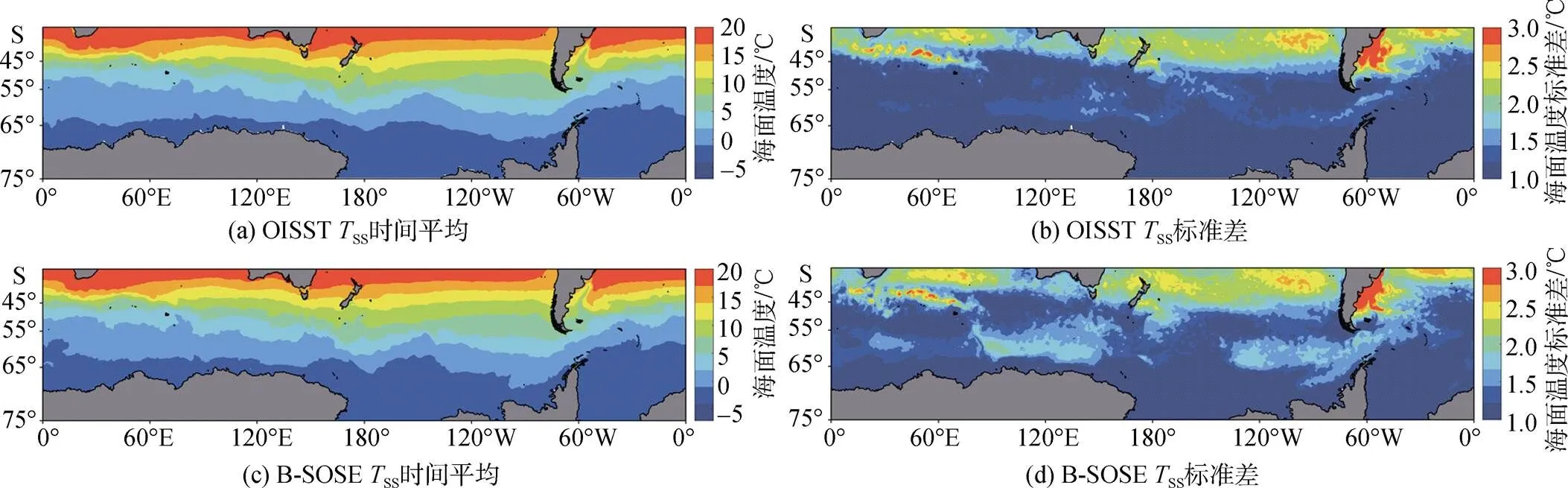

本文主要基于温度对锋面进行识别, 因此将OISST (optimum interpolation sea surface temperature)的海表温度观测数据与B-SOSE模式的海温数据进行对比, 以验证模式数据的准确性。

OISST是一种空间分辨率为0.25°×0.25°, 时间分辨率为1 d的高分辨率全球海温产品。该数据产品基于AVHRR(advanced very high resolution radiometer)卫星红外遥感数据和船测、浮标等实测数据融合而成[40]。该产品利用船测、浮标等观测数据修正遥感数据[41], 并将船测、浮标数据插值到遥感反演海温缺测区, 然后利用最优插值算法融合而成。SOSE模式在同化过程中也利用了部分实测数据, 但不同数据源的同化权重不同, 并非将某一数据源作为单一参考值, 因此可以用OISST来验证B-SOSE模式数据。

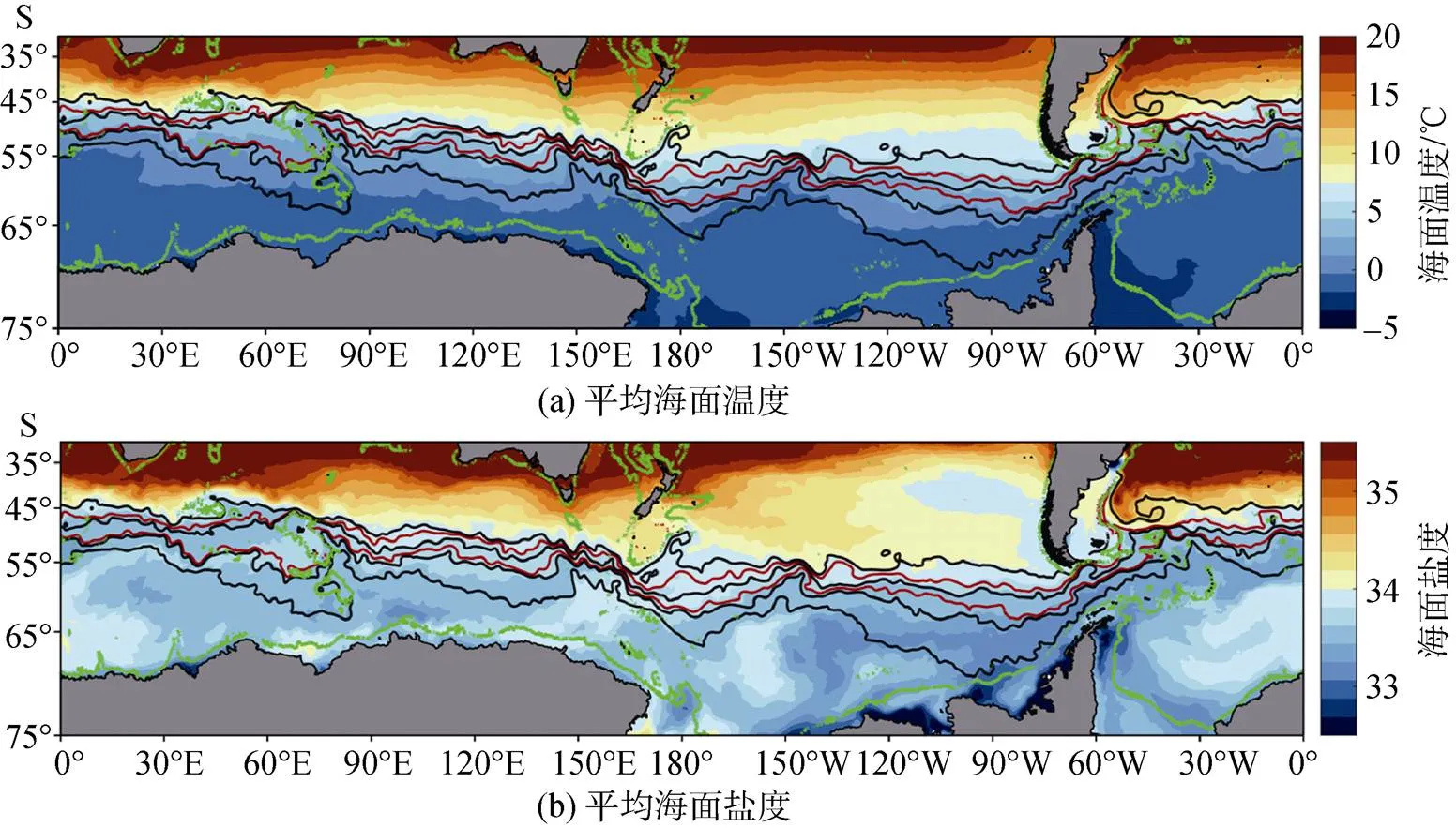

图2为OISST与B-SOSE的海面温度SS数据对比。OISST为海面表层温度数据, 而B-SOSE则为2 m深处海温数据。由于混合层内海温差异较小, 可将B-SOSE 2 m处的海温数据等同为海表温度。从时间平均的海表温度分布来看, B-SOSE模式数据与OISST的分布基本一致, 均为纬向条带状分布, 且海温范围基本为–5~20 ℃。B-SOSE空间分辨率更高, 在南美洲东部等部分海域其海温结构更加精细。从海表温度标准差分布来看, 观测数据与模式结果得到的标准差分布几乎一致。大致呈现为, 低纬海域标准差较大, 高纬海域标准差相对较小, 并且在厄加勒斯回流区和南美洲东部外海标准差均较大。仅在部分高纬海域, 例如南印度洋-南太平洋交界海域和东南太平洋海域, 模式的标准差数值稍大于观测结果。由此可得, B-SOSE模拟的海温分布与实际海温基本一致, 利用B-SOSE模式数据基于温度识别出的海洋锋面结果较为可靠。

图2 2013—2017年OISST与B-SOSE SST的对比

2 南大洋锋面和涡旋统计特征

2.1 主要锋面的水平和垂向分布

基于动力高度法和位温法识别得出的南大洋主要锋面如图3所示。在整体空间型态上, 锋面走势与地形阻碍有关, 如凯尔盖朗群岛(Kerguelen Islands)、坎贝尔高原(Campbell Plateau)和德雷克海峡(Drake Passage)区域[42], 锋面会出现较大向南或向北的经向偏移, 锋面走势与地形等值线几乎一致。如受印度洋南部凯尔盖朗群岛的影响, 附近海域水深急剧变小[43], 在位涡守恒的作用下, PF与sACCf均向赤道移动。

图3中红色等值线为动力高度场识别出的SAF和PF: 1 500 dbar参考面上的海表动力高度1.2 m等值线为SAF所在位置, 0.95 m等值线为PF所在位置。其中, SAF与填色区域的位温等值线拟合效果较好, 尤其是南太平洋区域, PF与位温等值线拟合效果则较差。对比盐度等值线与动力高度识别的锋面结果(图3b)发现, 二者拟合效果较差, 几乎没有重合区域。图3中黑色等值线为位温法识别出的锋面位置, 与海表温度等值线的分布较为一致。值得注意的是, 虽然锋面仅由海洋位温场识别, 但锋面的位置与盐度场也有较为良好的对应关系。例如, PF的纬度分布在南太平洋东南部、德雷克海峡和南大西洋西南部区域与盐度等值线分布吻合较好; sACCf的纬度分布则在印度洋南部、德雷克海峡及其西部海域与盐度等值线分布吻合较好。SAF在大部分区域与盐度等值线吻合度均较高, 但在东南太平洋海域, 局地的平流作用使得该海域出现低盐区[44], 导致SAF与盐度等值线趋势出现偏差。

图3 南大洋2013—2017年平均海面温度场和盐度场

注: 黑线为基于温度场识别的南大洋锋面, 从北向南分别为nSAF, sSAF, PF和sACCf, 红线为动力高度场识别出来的南大洋锋面, 从北向南分别为SAF和PF, 绿色等值线为2 000 m水深线

由动力高度场识别得到的SAF位于海温场识别出的nSAF和sSAF之间, 锋面走势也基本一致, 比如在南大西洋的西边界区域, 两种识别方式得到的锋面均随向赤道的马尔维纳斯流呈现向北的走势。相对于位温识别结果而言, 动力高度识别出的SAF位于靠近sSAF的区域, 位置相对偏南, 而PF位置相对偏北, 尤其是德雷克海峡以西的海域。对比两种锋面识别方式, 位温识别法对锋面的分类更为细致并且与温度场的分布拟合效果更好, 因此位温识别法对锋面的识别更为准确和详细, 本文将主要利用位温识别法对南大洋锋面特征进行分析。

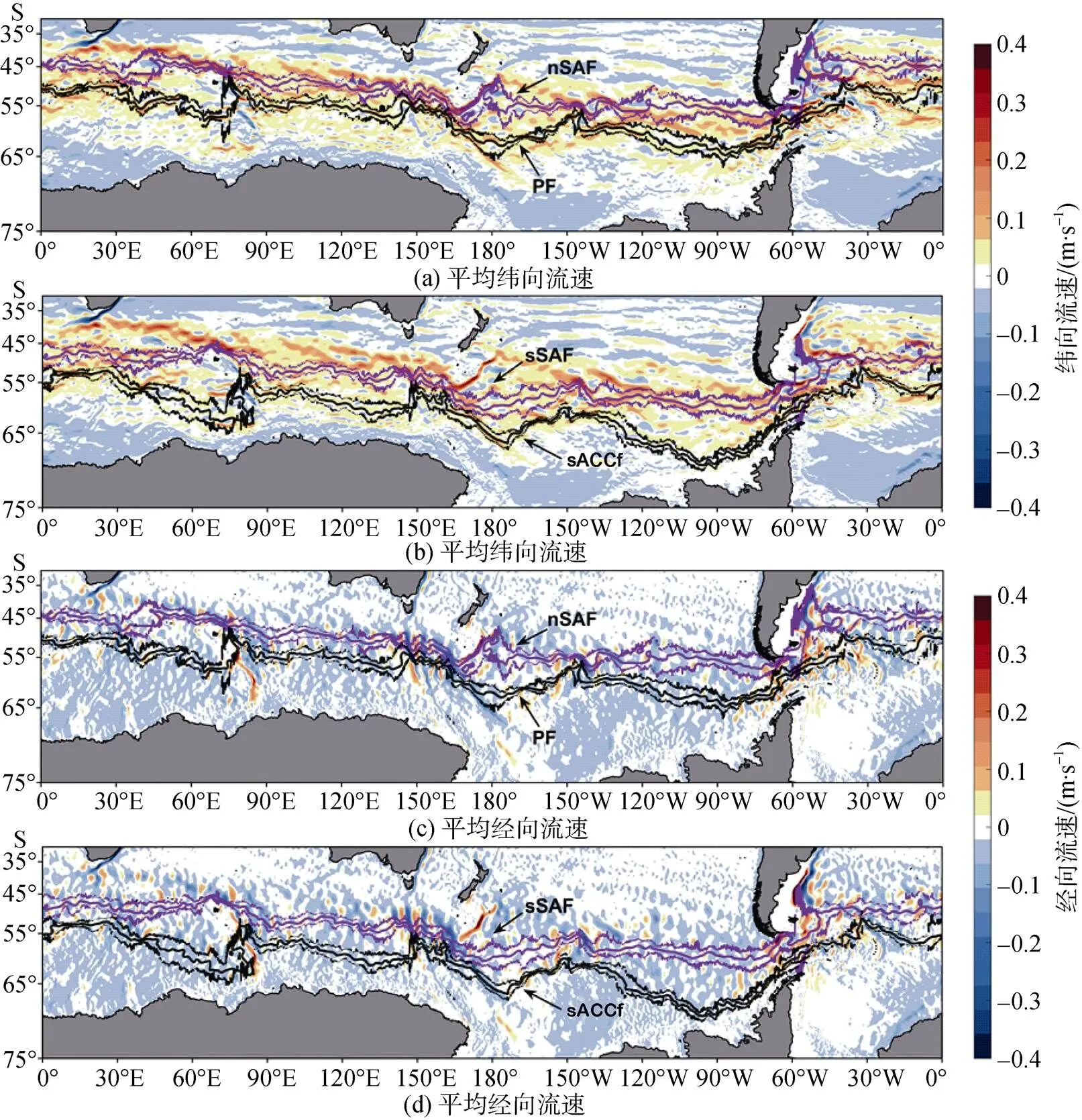

受独特的海陆分布约束, 南大洋以纬向流场为主, 南大洋锋面受纬向流场的影响也相对较大。由图4a、图4b可知, 在一些纬向流场较强的区域, 锋面路径较为平直且纬度波动范围较小; 而与之相反, 在一些背景流场较弱的区域, 锋面波动的纬度变化范围较大。这是因为纬向急流能加强局地的温盐梯度, 促进和维持锋面的形成与稳定, 使得锋面的纬度变化范围较小且锋面特征较为稳定, 而流场较弱的区域, 锋面受涡旋等不稳定因素的影响, 使得锋面的波动范围较大。

南大洋经向流场分布则较为不规则, 大部分区域呈现为较弱的向极地流, 中高纬度区域为较强的南北交替的经向流。如图4c、图4d所示, 经向流场主要影响锋面的经向位移。当经向流场以向北流动为主导时, 锋面呈向赤道的走势, 如nSAF的太平洋西南部区域, 而当经向流场以向南流动为主导时, 锋面呈向极地的走势, 如sACCf的南太平洋区域。在经向流场较强的区域, 锋面的走势较为曲折, 即在背景流场的作用下不断出现向南和向北的偏移, 如太平洋西南海域。

从整体来看, PF和sACCf的纬度变化较小, 而nSAF和sSAF的纬度变化范围较大。通过计算可以验证, nSAF、sSAF、PF和sACCf的纬度变化平均标准差分别为0.93、0.86、0.66和0.61。PF和sACCf的纬度位置基本较为稳定, 仅在印度洋南部区域存在较大幅度的波动。因为印度洋南部存在较多水深小于2 000 m的海域, 锋面与底部地形的相互作用较为强烈, 使得该区域锋面容易出现较大的纬度波动。相对而言, SAF的两个南北分支纬度波动幅度更大, 尤其是在巴西/马尔维纳斯流辐合区[45]。由于处于同一经度范围的PF和sACCf纬度变化较小, 因此德雷克海峡和底部地形不是主导影响因素, 而复杂的背景流场才是使得SAF发生剧烈变化的主要原因。

图4 2013—2017年南大洋上层1 000 m平均的纬向和经向流速

注: 等值线为利用位温法识别出的不同锋面, 其中每条锋面的中间等值线为锋面的平均纬度, 南北两条等值线为其纬度变化范围

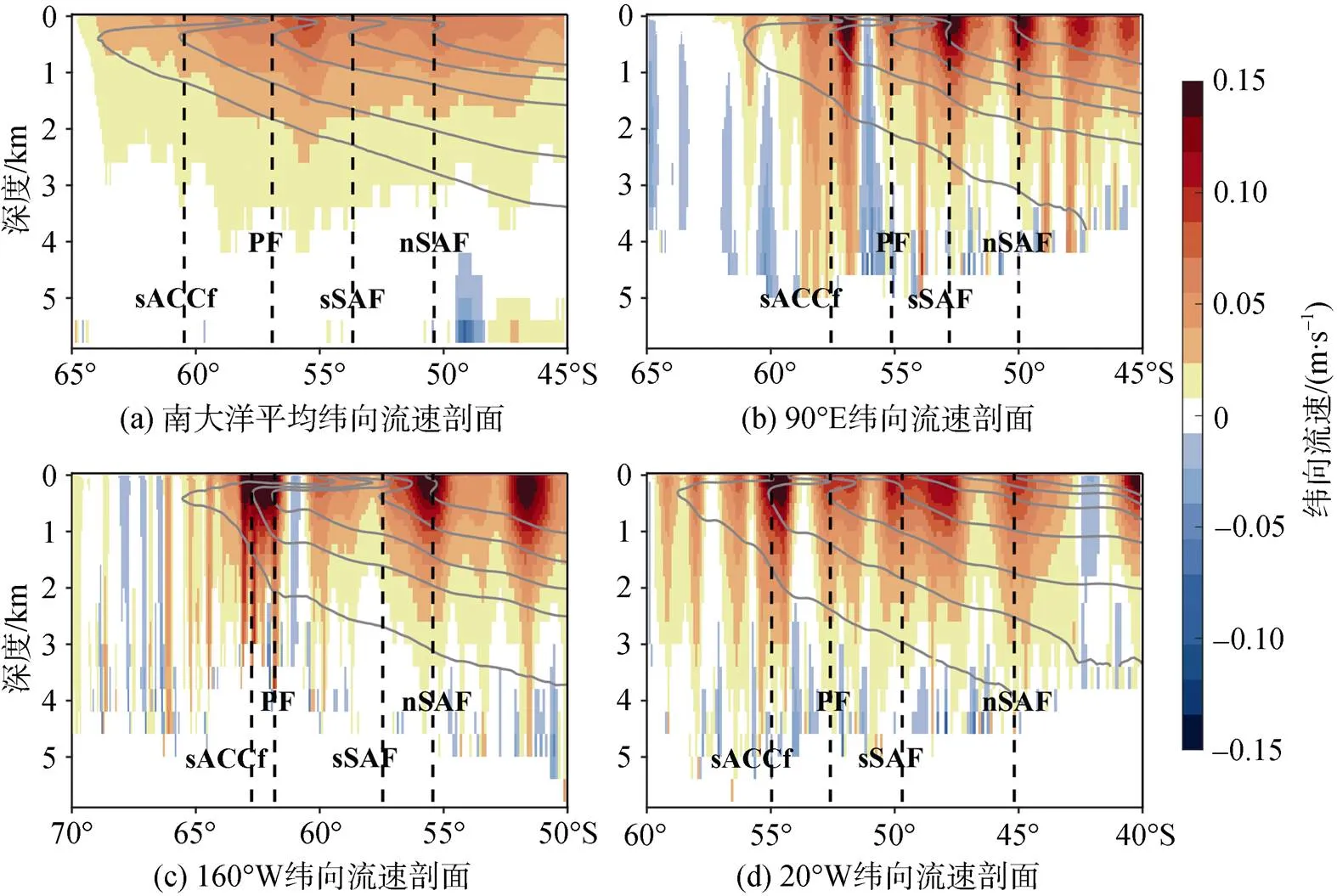

局地纬向最大输运量位置与锋面也有着较好的对应关系[46], 从流场的垂向剖面图中可以得出锋面能达到的深度位置。本文分别在印度洋、太平洋和大西洋中部海域选取一垂向剖面, 并对南大洋纬向速度进行纬向平均, 探究不同剖面中纬向速度的垂向分布与锋面的对应关系。从图5a平均纬向速度断面可以看出, PF能达到的深度最大, 并且其邻近海域存在较大的纬向速度, 而sACCf达到的深度最浅。相对而言, PF强度最大, sACCf强度最小, 但对于3个大洋的不同断面而言锋面强度则稍有不同。

在印度洋中部剖面(90°E, 图5b), SAF的锋面深度较深并且流场强度较强, 而sACCf则相对较弱, PF锋面特征最弱。在太平洋中部剖面(160°W, 图5c), PF与sACCf经向跨度较窄, 相距较近, 但两个锋面垂向深度均较大, 强度相对较大; 其中PF深度更深, 强度更大。大西洋中部剖面(20°W, 图5d), sACCf表层纬向流速较大且锋面特征最强, 而SAF与PF强度基本类似。综上所述, 3个主要锋面中PF强度最强, SAF较弱, 其中SAF锋面北分支相对于南分支而言强度较大, sACCf强度最弱, 但在部分海域也会出现sACCf流幅较窄但强度较大的情况。

2.2 总体涡旋的空间分布及统计特征

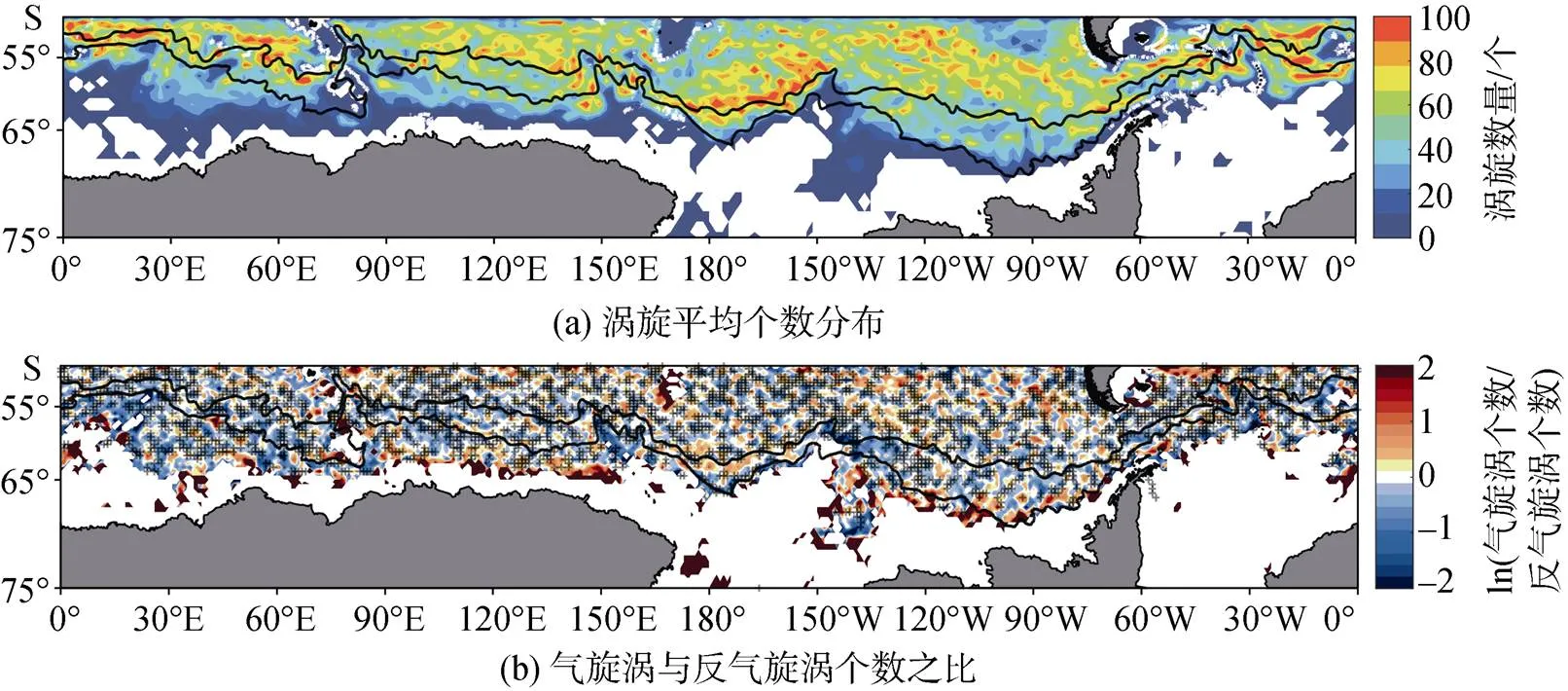

从图6a近25年涡旋年平均个数空间分布图中可以看出, 涡旋几乎遍布整个南大洋, 除了南极洲附近的高纬海域由于卫星观测的局限性, 其他所有区域均有被识别到的涡旋。在水深小于2 000 m的近岸海域, 由于底部地形的约束作用, 限制了涡旋的生成[13], 如印度洋南部的凯尔盖朗群岛、太平洋西南部的坎贝尔高原和南美洲东南沿岸。涡旋年平均个数较多的区域基本多分布在PF附近, 尤其是南太平洋的高纬海域, 年平均涡旋个数大约为140个。

图5 2013—2017年南大洋平均纬向速度以及90°E、160°W和20°W纬向流速剖面

注: 虚线分别对应位温识别的nSAF、sSAF、PF和sACCf所在位置, 灰色实线为位温等值线

图6 南大洋年平均涡旋个数以及气旋涡与反气旋涡个数之比的空间分布

注: (a) 图中, 白线为2 000 m水深等值线; (b) 图中黑色阴影区域为东移涡旋个数较多的区域。黑色等值线为位温法识别的PF(北)与sACCf(南)

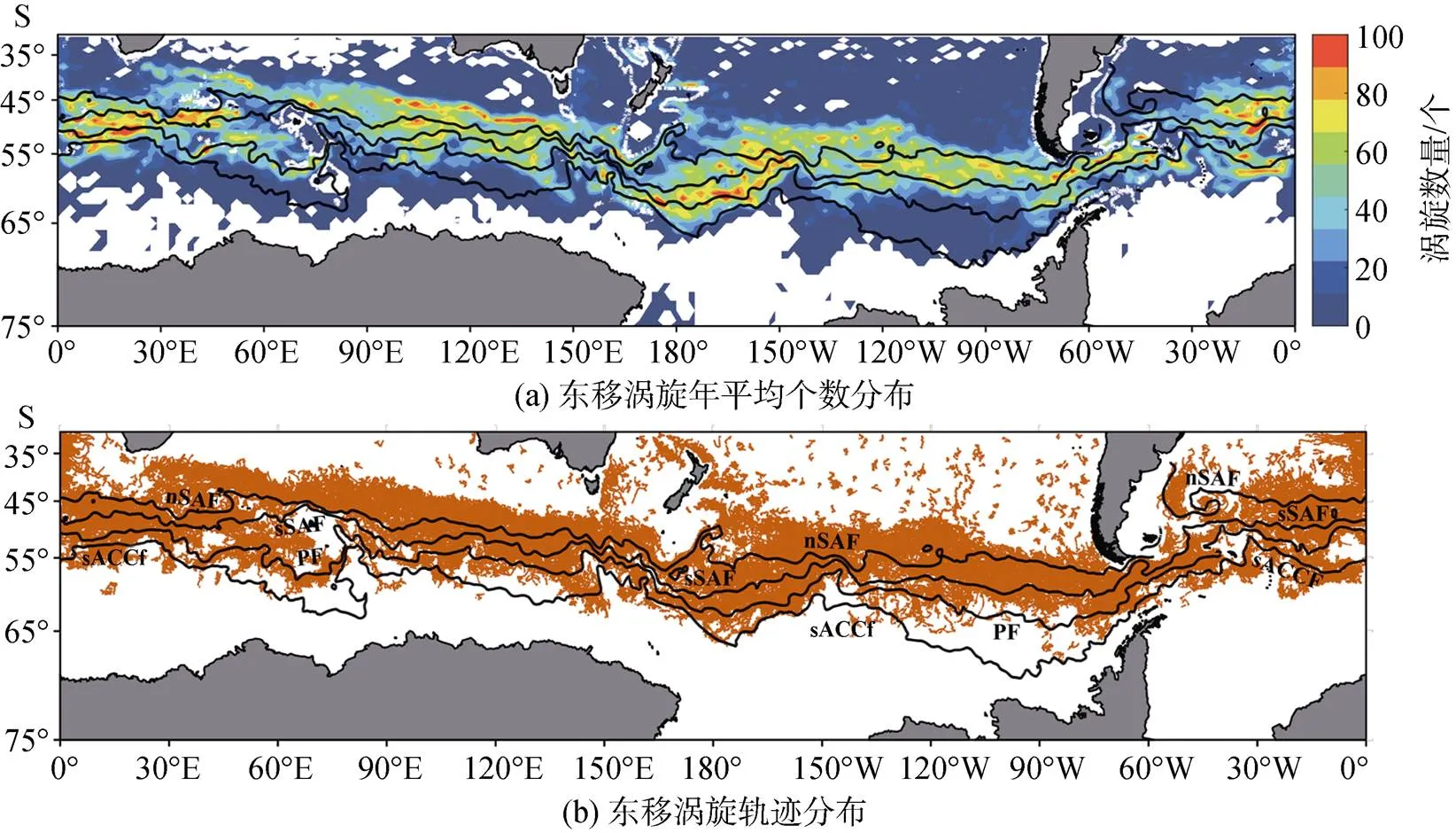

图6b为气旋涡与反气旋涡个数之比的空间分布, 可以发现气旋涡与反气旋涡个数分布基本平衡, 但气旋涡个数占优的区域稍多, 因此气旋涡个数相对占优。图6b中黑色阴影部分为东移涡旋个数大于西移涡旋个数的区域。虽然涡旋的固有特征为向西运动, 但受背景流场的影响, 使得绝大部分区域均以东移涡旋为主。在南大洋涡旋中, 有23 783个(39%)涡旋向西移动, 36 934个(61%)涡旋向东移动, 总体来说东移涡旋个数要明显大于西移涡旋个数。

文中统计的涡旋拉格朗日特征包括涡旋的存活时间、传播距离、强度、半径、旋转速度以及非线性参数。在这25 a间, 南大洋海域(48°S以南)一共观测到81 606个涡旋。由于Chelton等[30]剔除了存活时间4周以下的涡旋信号, 因此这些涡旋最小存活时间为28 d, 最大存活时间能达777 d, 大约2.1 a, 平均存活时间为62 d。为了消除算法对较小尺度涡旋识别的误差, 本文选取涡旋整体存活时间的3/4中位数作为临界值进行考虑, 即重点研究南大洋存活时间不小于5 周的涡旋特性。

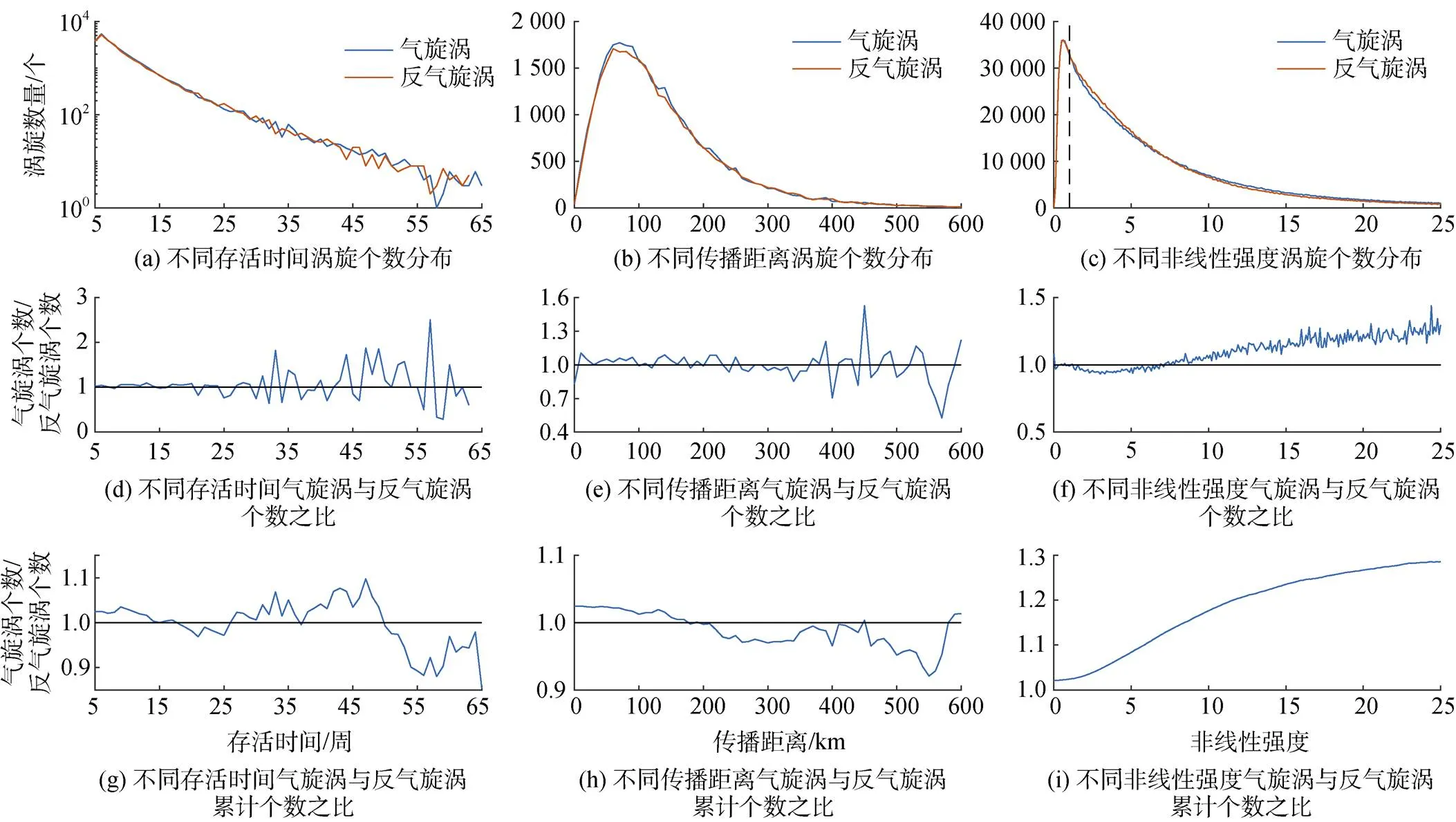

存活时间大于5周的涡旋共有60 717个, 其中包括气旋涡30 723个, 反气旋涡29 994个, 涡旋个数随着存活时间的增长呈指数型衰减。在较小存活时间范围内(5~25周), 气旋涡与反气旋涡的个数之比基本为1。对于存活时间大于50周的涡旋, 反气旋涡个数开始明显大于气旋涡个数, 说明较长存活时间的涡旋更偏向于反气旋涡。在存活时间大于5周的涡旋中, 涡旋的传播距离最大可达1 280 km, 随着传播距离的增大, 涡旋个数呈单峰值型变化, 传播距离为90 km的涡旋个数最多。对于较小的传播距离, 气旋涡个数稍多于反气旋涡个数较多, 当涡旋传播距离大于200 km时, 反气旋涡累计个数开始逐渐多于气旋涡累计个数, 即较长的传播距离更偏向于反气旋涡。涡旋存活时间与传播距离的大值区均偏向于反气旋涡, 但对于非线性程度较高的涡旋则为气旋涡个数明显占优。由于大约85%的涡旋传播速度小于10 cm/s, 而大约77%的涡旋旋转速度大于10 cm/s, 因此该区域非线性涡旋占比较高约为89%, 其中/>10的涡旋占24%。对于非线性涡旋, 随着其非线性程度的增大, 对应的涡旋个数逐渐减小, 其中气旋涡与反气旋涡个数的比值在逐渐增大。

图7 南大洋涡旋(存活时间≥5周)存活时间(a, d, g)、传播距离(b, e, h)、非线性强度(c, f, i)特征统计

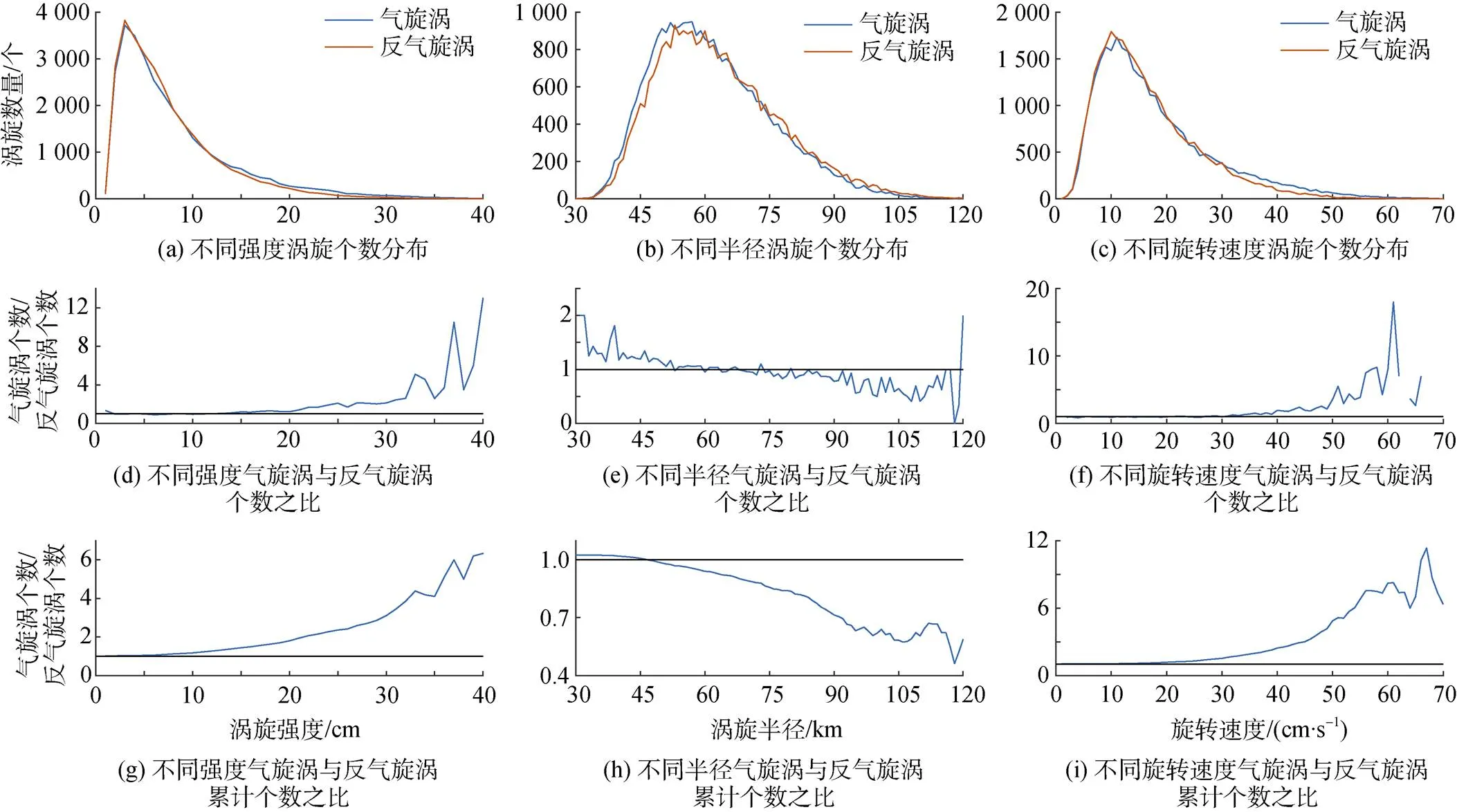

南大洋涡旋强度、半径和旋转速度的个数分布均呈单峰值型变化。南大洋强度为4 cm的涡旋个数最多, 最大强度可达43 cm, 超过70%的涡旋强度在0~10 cm范围内, 大约38%的涡旋强度≤5 cm, 仅有不足8%的涡旋强度≥20 cm。较小强度(0~20 cm)涡旋中, 气旋涡与反气旋涡个数基本一致, 当涡旋强度大于20 cm时, 则明显为气旋涡个数较多。因此对于较大强度的涡旋, 气旋涡个数远大于反气旋涡个数。对于涡旋半径, 其变化规律为随着纬度的增大, 涡旋半径普遍减小[30], 因此南大洋相对于低纬海域而言涡旋半径值偏小。南大洋涡旋平均半径为65 km, 其中半径为57 km的涡旋个数最多。对于半径尺度小于60 km的涡旋, 气旋涡个数明显大于反气旋涡个数, 而当涡旋半径大于75 km时, 则为反气旋涡个数明显大于气旋涡个数, 即较大半径尺度的涡旋有偏向于反气旋涡的趋势。涡旋旋转速度的变化特征是旋转速度为11 cm/s的涡旋个数占比最大。气旋涡中旋转速度小于10 cm/s的涡旋占21%, 反气旋涡中旋转速度小于10 cm/s的涡旋占23%, 说明反气旋涡更多地聚集在较小旋转速度的涡旋中。从图8也可以看出, 较大旋转速度的范围内, 气旋涡与反气旋涡的比值明显大于1, 说明较大旋转速度的涡旋明显偏向于气旋涡。

图8 南大洋涡旋(存活时间≥5周)强度(a, d, g)、半径(b, e, h)、旋转速度(c, f, i)特征统计

2.3 锋面区域伴生涡旋的特征

受背景流场的影响ACC区域存在较多东移涡旋, 主要分布在南大洋3条主要锋面附近。由图9a可知, 南大洋东移涡旋在印度洋和大西洋的低纬海域分布相对较多, 太平洋的低纬海域分布较少。在空间分布上, 南大洋的主要锋面和东移涡旋基本均位于ACC区域, 东移涡旋分布区域的南边界与sACCf的走势基本一致。对于水深小于2 000 m的海域, 基本没有涡旋分布和锋面的形成。由于存活时间不小于5周的涡旋个数较多, 运动轨迹重合度较高, 难以分辨出具有代表性的轨迹特征, 因此文中对存活时间不小于16周的涡旋轨迹进行分析。由图9b可以发现, 东移涡旋中流场较强的巴西/马尔维纳斯流区域涡旋运动轨迹与nSAF的空间分布高度重合。主要是由于该区域锋面和涡旋分布均受背景流场的影响较大, 锋面在向赤道的马尔维纳斯流作用下向北延伸, 在向极地的巴西暖流作用下出现反气旋式蜿蜒结构。而该区域涡旋的生成机制同样与流场的反向回旋结构有关[47], 涡旋在流场的作用下逐渐向流轴附近聚集, 导致该区域的涡旋基本呈跟随流场运动的回旋式结构。即流场在改变锋面路径的同时也加强了涡旋的运动, 使得二者运动轨迹高度相似, 这一独特的回旋式结构可能是能量的汇集点。

同时, 锋面的强度与位置对涡旋的生成和特性也有重要影响。锋面结构的高度不稳定, 有利于涡旋的生成[48], 并且这些不稳定作用也会使得该区域涡旋的非线性程度较高, 使得锋面附近存在较多高度活跃的涡旋场。如Morrow等人[49]利用实测和卫星数据研究了大量SAF附近较长存活时间的涡旋, 发现这些涡旋大部分是由于SAF不稳定的弯曲而生成。这些由锋面动力不稳定作用产生的涡旋对ACC的动力结构也起到了重要作用, 主要通过垂向传输动量和向极输运热量、质量等过程来实现。

图9 30°S以南存活时间≥5周的东移涡旋年平均个数分布和存活时间≥16周的东移涡旋轨迹分布

注: 黑色等值线为位温法识别的ACC主要锋面位置, (a)中白色等值线为2 000 m水深线

从统计结果来看, 东移涡旋特征相对于南大洋整体涡旋而言稍有不同。这些东移涡旋存活时间相对偏小, 气旋涡平均存活时间为77 d, 反气旋涡平均存活时间为78 d, 基本保持一致。对于存活时间在5~25周范围内的东移涡旋, 气旋涡与反气旋涡个数之比基本在1附近对称式摆动, 不存在明显极性特征。对于存活时间为25~45周左右的东移涡旋, 气旋涡个数要多于反气旋涡个数, 对于较长存活时间(大于45周)的涡旋, 反气旋涡个数显著大于气旋涡个数。

图10 南大洋东移涡旋(存活时间≥5周)存活时间(a, d, g)、传播距离(b, e, h)、非线性强度(c, f, i)特征统计

东移涡旋个数随传播距离的变化满足单峰值型变化趋势, 传播距离为70 km的涡旋个数最多。对于较小的传播距离(小于300 km), 气旋涡与反气旋涡个数之比基本在1附近摆动, 其中气旋涡个数稍多, 对于较大的传播距离(大于500 km), 则为反气旋涡个数较多。不同的涡旋传播距离, 气旋涡与反气旋涡累积个数之比最大仅为1.07, 即东移涡旋的传播距离不存在明显的极向性, 气旋涡的平均传播距离仅稍大于反气旋涡。相对于南大洋整体涡旋而言, 东移涡旋的非线性程度相对较高。东移涡旋中有91%的涡旋/大于1, 表现为非线性, 26%的涡旋/大于10。与南大洋整体涡旋特征类似, 非线性程度较高的涡旋中均为气旋涡个数显著占优。同时, 在非线性化程度较高的涡旋中, 东移涡旋的气旋涡与反气旋涡个数之比更大, 即东移涡旋非线性化特征的极性更强。

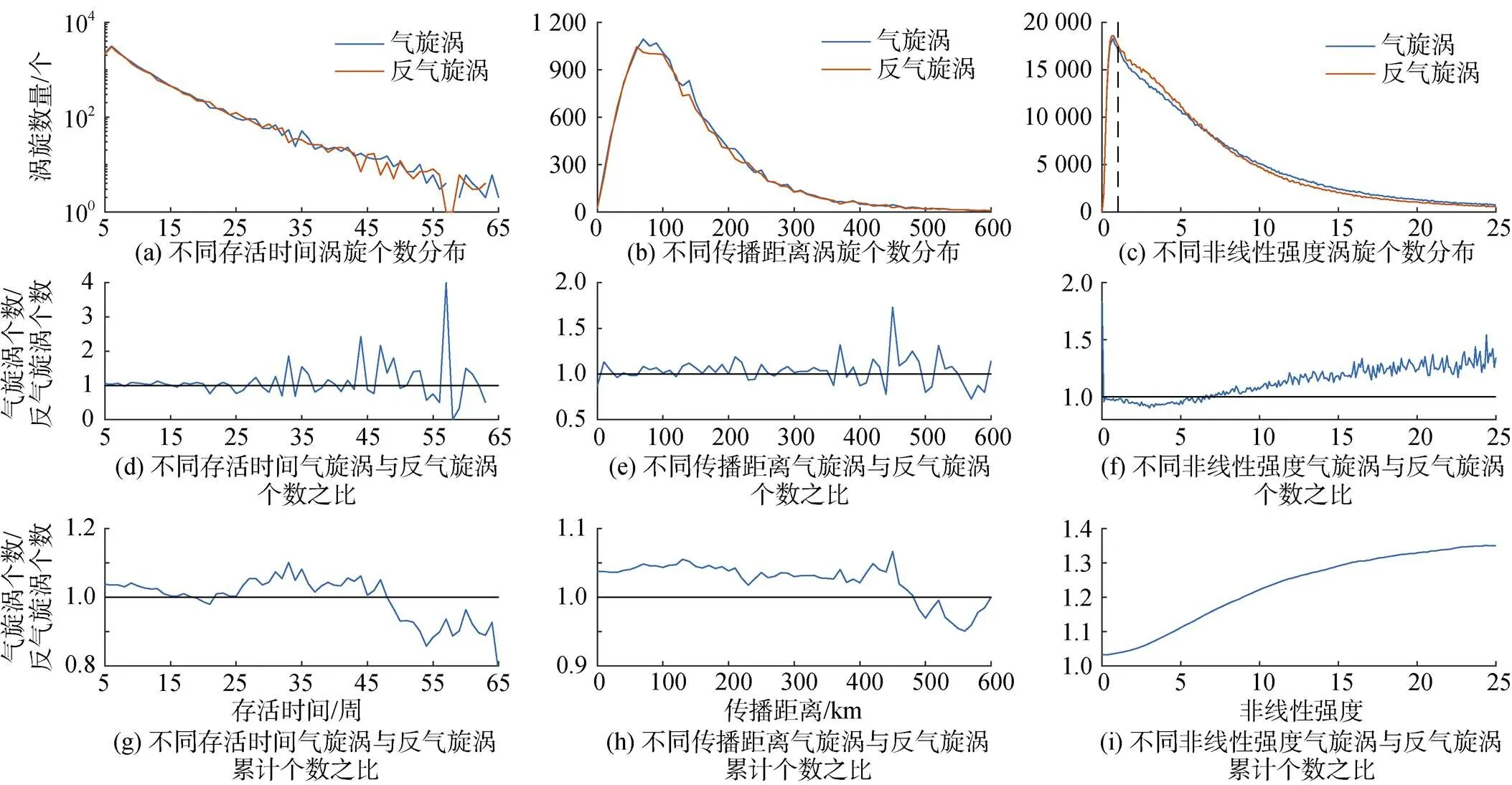

对于南大洋东移涡旋, 其强度特征与上文所述基本一致。气旋涡与反气旋涡个数之比基本大于1, 尤其是对于较大强度的涡旋, 个数之比甚至能超过8倍。东移涡旋中大强度涡旋数量较多, 即东移涡旋的平均强度必然大于南大洋涡旋的平均强度。通过计算可以验证, 南大洋涡旋平均强度为8.0 cm, 东移涡旋的平均强度为8.4 cm。由于东移涡旋处于较高纬区域, 其半径尺度普遍偏小。半径值为53 km的涡旋个数最多, 其中气旋涡所占的个数比例稍大于反气旋涡。当涡旋半径值超过50 km时, 反气旋涡个数开始明显大于气旋涡个数, 即东移涡旋反气旋涡半径尺度较大。与南大洋整体涡旋特征类似, 东移涡旋同样表现出旋转速度为11 cm/s的涡旋个数最多。对于较小旋转速度, 东移涡旋气旋涡与反气旋涡的个数之比接近于1, 但对于较大旋转速度, 则为气旋涡个数较多, 两者比值甚至能达到13。相对于南大洋所有涡旋而言, 东移涡旋中较大旋转速度的涡旋有更高的比例分布, 南大洋涡旋旋转速度大于15 cm/s的占51%, 而东移涡旋旋转速度大于15 cm/s的超过57%, 说明东移涡旋中能量较大的涡旋占比较高。

图11 南大洋东移涡旋(存活时间≥5周)强度(a, d, g)、半径(b, e, h)、旋转速度(c, f, i)特征统计

3 结果与讨论

本文对南大洋锋面和涡旋的特征分别进行统计。文中利用两种识别方法对锋面位置进行定义, 结果显示动力高度法识别出的SAF偏南, PF偏北。相对于动力高度法而言, 位温识别法是一种更直接的定义方式, 并且对锋面的识别更为准确。低纬区域的SAF与海温场空间变化较为一致, 而高纬区域的PF、sACCf变化受盐度影响较大, 主要与该区域盐度对密度变化的影响较大有关。从锋面的整体特征来看, 由于陆架地形的约束或海底地形引起的水深变化使得锋面涡度发生变化, 如受印度洋南部凯尔盖朗群岛的影响, PF与sACCf均向赤道移动。

由于背景流场的作用, 锋面路径会受到一定程度的影响。在纬向急流区域, 锋面纬度变化标准差较小, 具有较为稳定的锋面特征, 在经向流场较强的区域, 锋面会随流场发生向南或向北的经向偏移。前人研究表明锋面的经向偏移也与地形有关。锋面在经过大的地形障碍区时, 受地形约束锋面位置较稳定, 经向摆动较小, 而在深海盆区和脱离地形约束的下游, 锋面稳定性较弱, 经向位移摆动幅度较大[27]。

通过背景流场强度来对比锋面强度可知, PF强度最强, SAF其次, sACCf较弱; 其中SAF锋面的北分支相对于南分支而言强度更大, 但在部分海域也会出现sACCf流幅较窄但强度较大的情况。PF与SAF作为强度较强的两个锋面, 在南大洋的输运过程中起到了很大的作用, 如在澳大利亚南部, PF与SAF携带的输运量占局地海域整个ACC输运量的75%[50]。

由于锋面在时间和空间上会出现合并、分离、弯曲和一系列细丝结构, 即使是特征较强的主要锋面也不能完全由某一等值线来定义其准确位置, 两种识别方法都存在一定的误差。相对而言, 位温识别法与南大洋的海温场、盐度场的贴合度更高, 更接近于真实的海洋锋面, 文中对锋面的识别均基于位温法进行。

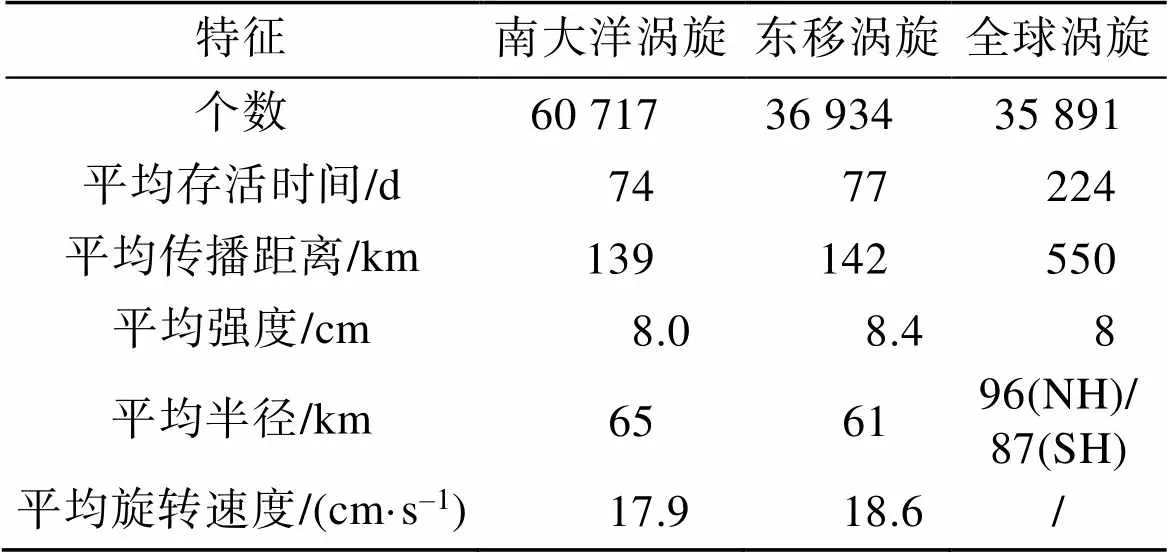

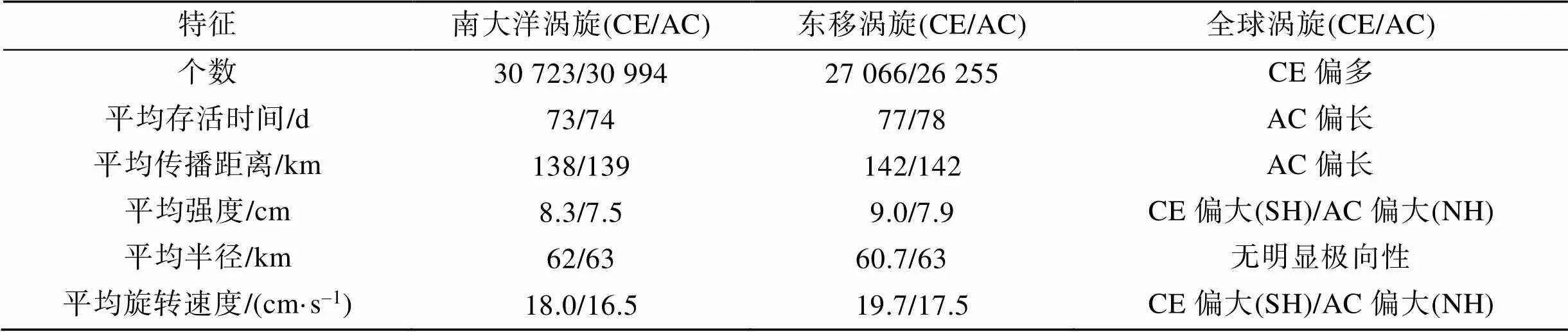

对于南大洋涡旋, 其统计特征表现为气旋涡个数较多, 强度较大, 旋转速度较大, 即气旋涡所具有的能量可能也相对较大。反气旋涡则表现为存活时间较长, 传播距离较长, 空间尺度较大。其中, 涡旋的平均强度与平均旋转速度的极性对比最为显著。南大洋涡旋与东移涡旋均表现为气旋涡的强度与旋转速度明显较大, 说明南大洋涡旋中气旋涡所具有的能量较大。南大洋大约90%的涡旋都表现出非线性, 并且非线性程度较高的涡旋也偏向于气旋涡。南大洋涡旋特征分布与Chelton等[30]对全球涡旋统计的结果基本一致(表2、表3)。相对于全球平均值而言, 南大洋涡旋的平均存活时间、平均传播距离和平均半径都明显偏小。这主要是由于涡旋平均存活时间和平均半径都是随纬度增大而逐渐减小, 而南大洋位于48°S以南区域, 包括较多高纬地区的短存活时间和空间尺度较小的涡旋。同时, 南大洋ACC的流动方向(向东)与涡旋自然状态下的运动方向(向西)相反, 背景流场会对该区域涡旋的运动方向有反向作用, 导致东移涡旋的传播距离相对偏小, 也使得南大洋整体涡旋平均传播距离偏小[13]。对于涡旋半径, Chelton等[30]文中表明南半球涡旋半径不存在极向性, 气旋涡与反气旋涡比值基本为1, 除了一些较小的半径范围有气旋涡个数偏多的趋势, 但本文结果显示南大洋涡旋半径存在一定极性分布, 较大值偏向于反气旋涡。

表2 南大洋涡旋统计特征平均值与全球涡旋特征平均值对比

表3 南大洋涡旋统计特征值(气旋/反气旋)与全球涡旋特征值(气旋/反气旋)对比

前人研究表明南大洋涡旋主要出现在强流区, 比如ACC与西边界流附近, 以及涡流相互作用的区域, 其中不受海表变化影响的涡旋存活时间更长。与本文统计结果一致的是随着存活时间的变长, 涡旋出现的频率迅速减小。南大洋涡旋中仅有4%的涡旋存活时间大于半年, 但也存在极少数涡旋存活时间大于2 a, 这些极端长存活时间的涡旋基本都发现在ACC流域的北分支[13]。

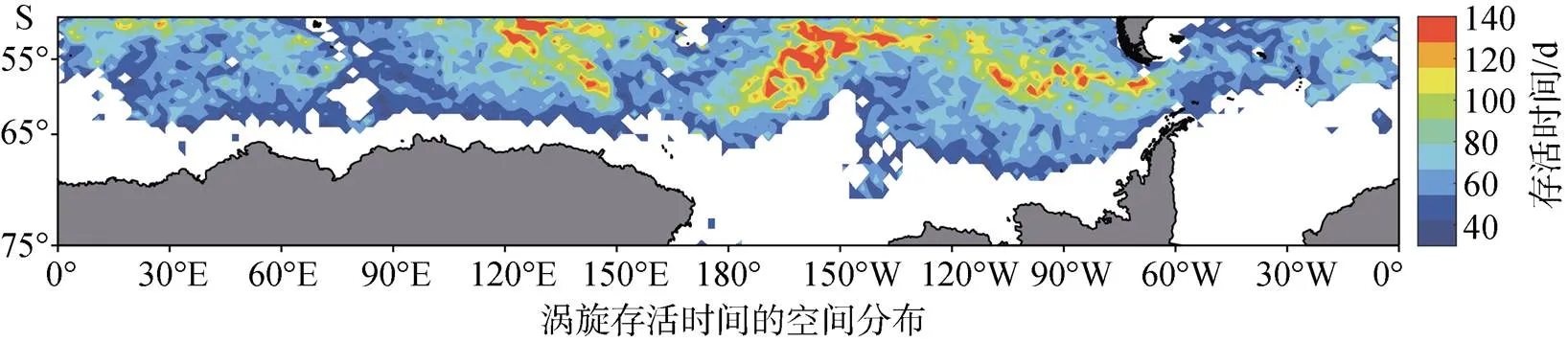

受背景流场的影响, 南大洋存在独特的东移涡旋, 其主要分布在ACC流域, 这些涡旋对ACC的动力过程有重要作用。相对于南大洋所有涡旋而言, 位于ACC区域的东移涡旋存活时间较短。因为低纬地区涡旋空间尺度较大[30], 涡旋完全耗散所需要的时间也相对较长。因此低纬区域涡旋存活时间普遍偏长, 高纬区域涡旋存活时间则较短。涡旋存活时间大值区基本均分布在南太平洋海域, 因此南太平洋区域涡旋的存活时间显著大于南印度洋和南大西洋。由图12可知, 在同一纬度范围内, 有强流作用的区域涡旋存活时间相对较短, 如印度洋的西南部、新西兰南部和大西洋的西南部区域。强流场的相互作用使得背景流场不稳定容易激发出涡旋[51-52], 但流场的剪切作用也会使得涡旋发生耗散[13], 使得这些区域涡旋存活时间普遍偏短。同时, 这些强流场所在区域靠近大陆边界, 邻近水深较浅的海域, 涡旋容易因碰撞或底部摩擦而被耗散, 进一步导致涡旋平均存活时间相对较短。因此, 涡旋存活时间较长的区域基本多为背景流场较弱或是流场较为稳定的大洋内部区域, 如南太平洋海域局地最大值能超过300 d。

图12 南大洋涡旋(存活时间≥5周)存活时间的空间分布

对于涡旋的运动学特征, 由于涡旋在运动过程中满足角动量守恒[53], 即当涡旋强度一定时, 涡旋半径与涡旋旋转速度成反比关系[30]。南大洋东移涡旋主要位于ACC海域, 该海区流场不稳定度较高, 涡旋强度较大。由于纬度限制, 东移涡旋的半径相对较小。因为涡旋半径正比于Rossby变形半径[30], 而Rossby变形半径又与科氏力成反比关系, 相同强度时, 涡旋半径必然在高纬(科氏力较大)偏小。南大洋东移涡旋强度较大, 涡旋半径较小, 其旋转速度必然较大。同时, ACC区域有大量的风能输入, 使得平均流能量较大[54], 而涡流相互作用可以将一部分能量转化为涡动能, ACC区域涡动能也相应较大, 进一步说明东移涡旋强度和旋转速度均较大。

本文利用B-SOSE位温数据和Chleton涡旋数据集分别对南大洋锋面与涡旋特征进行统计。南大洋三大锋面中PF锋面特征最强, SAF其次, sACCf较弱。3条主要锋面的纬度位置均存在较为明显的时间变化。南大洋涡旋的特征表现为, 其平均存活时间、平均传播距离和平均半径都明显小于全球涡旋平均值。总体而言, 南大洋锋面和涡旋均与流场密切相关,这些结果对认识南大洋锋面与涡旋的性质, 理解南大洋的动力过程具有重要作用。

[1] SALLÉE J B, SPEER K, MORROW R. Response of the Antarctic Circumpolar Current to atmospheric variability[J]. Journal of Climate, 2008, 21(12): 3020-3039.

[2] 蒲书箴. 世界大洋中的锋面[J]. 海洋湖沼通报, 1985(1): 63-75.

PU Shuzhen. Fronts in the world oceans[J]. Transactions of Oceanology and Limnology, 1985(1): 63-75.

[3] KELLY K A, DICKINSON S, MCPHADEN M J, et al. Ocean currents evident in satellite wind data[J]. Geophysical Research Letters, 2001, 28(12): 2469-2472.

[4] PETER C, KYUNG A P. Warm core ring velocities inferred from NSCAT[J]. Geophysical Research Letters, 2001, 28(4): 575-578.

[5] BELKIN I M, GORDON A L, CORNILLON P C, et al. Fronts in large marine ecosystems[J]. Progress in Oceanography, 2009, 81(1): 223-236.

[6] CHELTON D B, SCHLAX M G, SAMELSON R M, et al. Global observations of large oceanic eddies[J]. Geophysical Research Letters, 2007, 34(15): L15606.

[7] GILL A E, GREEN J S A, SIMMONS A J. Energy partition in the large-scale ocean circulation and the production of mid-ocean eddies[J]. Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts, 1974, 21(7): 499-508.

[8] TRAON L, MORROW R. International geophysics[M]. Academic Press, Salt Lake City, USA, 2001.

[9] DONG C M, MCWILLIAMS J C, LIU Y, et al. Global heat and salt transports by eddy movement[J]. Nature Communication, 2014, 5: 3294.

[10] MEIJERS A J, BINDOFF N L, ROBERTS J L. On the total, mean, and eddy heat and freshwater transports in the Southern Hemisphere of a ⅛° × ⅛° global ocean model[J]. Journal of Physical Oceanography, 2007, 37(2): 277-295.

[11] JOHANNESSEN J A, KUDRYAVTSEV V, AKIMOV D, et al. On radar imaging of current features: 2. Mesoscale eddy and current front detection[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2005, 110: C07017.

[12] WANG G H, LI J X, WANG C Z, et al. Interactions among the winter monsoon, ocean eddy and ocean thermal front in the South China Sea[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2012, 117: C08002.

[13] FRENGER I, MÜNNICH M, GRUBER N, et al. Southern ocean eddy phenomenology[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2015, 120: 7413-7449.

[14] IVCHENKO V O, DANILOV S, OLBERS D. Eddies in numerical models of the Southern Ocean[C]// Hecht M W, Hasumi H. Ocean modeling in an eddying regime[M]. Washington DC, USA: American Geophysical Union, 2008: 177-198.

[15] GAWARKIEWICZ G, BAHR F, BEARDSLEY R C, et al. Interaction of a slope eddy with the Shelfbreak Front in the middle Atlantic bight[J]. Journal of Physical Oceanography, 2001, 31(9): 2783-2796.

[16] CHAPMAN C, LEA M A, MEYER A, et al. Defining Southern Ocean fronts and their influence on biological and physical processes in a changing climate[J]. Nature Climate Change, 2020, 10(3): 209-219.

[17] ORSI A H, WHITWORTH T, NOWLIN W D. On the meridional extent and fronts of the Antarctic Circumpolar Current[J]. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 1995, 42(5): 641-673.

[18] CUNNINGHAM S A. Transport and variability of the Antarctic Circumpolar Current in Drake Passage[J]. Journal of Geophysical Research, 2003, 108(C5): 8084.

[19] RINTOUL S R, BULLISTER J L. A late winter hydrographic section from Tasmania to Antarctica[J]. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 1999, 46(8): 1417-1454.

[20] SOKOLOV S, RINTOUL S. Circulation and water masses of the southwest Pacific: WOCE Section P11, Papua New Guinea to Tasmania[J]. Journal of Marine Research, 2000, 58: 223-268.

[21] BELKIN I M, GORDON A L. Southern Ocean fronts from the Greenwich meridian to Tasmania[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 1996, 101(C2): 3675-3696.

[22] SOKOLOV S, RINTOUL S R. Structure of Southern Ocean fronts at 140°E[J]. Journal of Marine Systems, 2002, 37(1): 151-184.

[23] SOKOLOV S, RINTOUL S R. On the relationship between fronts of the Antarctic Circumpolar Current and surface chlorophyll concentrations in the Southern Ocean[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2007, 112(C7): C07030.

[24] GARABATO A C N N, FERRARI R, POLZIN K L. Eddy stirring in the Southern Ocean[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2011, 116(C9): C09019.

[25] THOMPSON A F, SALLEE J B. Jets and topography: Jet transitions and the impact on transport in the Antarctic Circumpolar Current[J]. Journal of Physical Oceanography, 2012, 42(6): 956-972.

[26] CHAPMAN C, SALLEE J B. Isopycnal mixing suppression by the Antarctic Circumpolar Current and the Southern Ocean meridional overturning circulation[J]. Journal of Physical Oceanography, 2017, 47(8): 2023- 2045.

[27] 权陕媛, 史久新. 1980—2015年夏季南大洋亚南极锋和极地锋的长期变化研究[J]. 极地研究, 2019, 31(3): 231-245.

QUAN Shanyuan, SHI Jiuxin. Study on the long-term variability of subantarctic and polar fronts in austral summer during 1980-2015[J]. Chinese Journal of Polar Research, 2019, 31(3): 231-245.

[28] 董昌明, 蒋星亮, 徐广珺, 等. 海洋涡旋自动探测几何方法、涡旋数据库及其应用[J]. 海洋科学进展, 2017, 35(4): 439-453.

DONG Changming, JIANG Xingliang, XU Guangjun, et al. Automated eddy detection using geometric approach, eddy datasets and their application[J]. Advances in Marine Science, 2017, 35(4): 439-453.

[29] 马静, 徐海明, 董昌明. 大气对黑潮延伸区中尺度海洋涡旋的响应——冬季暖、冷涡个例分析[J]. 大气科学, 2014, 38(3): 438-452.

MA Jing, XU Haiming, DONG Changming. Atmospheric response to mesoscale oceanic eddies over the Kuroshio extension: Case analyses of warm and cold eddies in winter[J]. Chinese Journal of Atmospheric Sciences, 2014, 38(3): 438-452.

[30] CHELTON D B, SCHLAX M G, SAMELSON R M. Global observations of nonlinear mesoscale eddies[J]. Progress in Oceanography, 2011, 91(2): 167-216.

[31] MARSHALL J, ADCROFT A, HILL C, et al. A finite- volume, incompressible Navier Stokes model for studies of the ocean on parallel computers[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 1997, 102(C3): 5753-5766.

[32] 孙永明. 普里兹湾周边海域南极底层水的来源及长期变化研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2015.

SUN Yongming. Sources and long-term changes of Antarctic Bottom Water in the Prydz Bay region[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2015.

[33] 李亚婧. 南极半岛周边海域水团性质及水交换特征的研究[D]. 青岛: 自然资源部第一海洋研究所, 2019.

LI Yajing. Study on the properties and exchanges of water masses in the region of Antarctic Peninsula[D]. Qingdao: The First Institute of Oceanography, MNR, 2019.

[34] GALBRAITH E D, GNANADESIKAN A, DUNNE J P, et al. Regional impacts of iron-light colimitation in a global biogeochemical model[J]. Biogeosciences, 2010, 7(3): 1043-1064.

[35] VERDY A, MAZLOFF M R. A data assimilating model for estimating Southern Ocean biogeochemistry[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2017, 122(9): 6968- 6988.

[36] MATTHEW R M, PATRICK H, CARL W. An eddy- permitting Southern Ocean state estimate[J]. Journal of Physical Oceanography, 2010, 40(5): 880-899.

[37] HOPKINS J, CHALLENOR P, SHAW A G P. A new statistical modeling approach to ocean front detection from SST satellite images[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2010, 27(1): 173-191.

[38] GIGLIO D, JOHNSON G C. Subantarctic and polar fronts of the Antarctic Circumpolar Current and Southern Ocean heat and freshwater content variability: A view from Argo*[J]. Journal of Physical Oceanography, 2015, 46(3): 749-768.

[39] CUSHMAN R B. Introduction to geophysical dynamics[M]. Upper Saddle River NJ, USA: Prentice-Hall, 1994: 320.

[40] 王晨琦, 李响, 张蕴斐, 等. 3套不同的SST再分析数据与中国近海浮标观测的对比研究[J]. 海洋学报, 2020, 42(3): 118-128.

WANG Chenqi, LI Xiang, ZHANG Yunfei, et al. A comparative study of three SST reanalysis products and buoys data over the China offshore area[J]. Haiyang Xuebao, 2020, 42(3): 118-128.

[41] 奚萌, 宋清涛, 李文君, 等. 西北太平洋海表温度融合产品交叉比对分析[J]. 海洋学报, 2017, 39(12): 136- 151.

XI Meng, SONG Qingtao, LI Wenjun, et al. Intercomparison analysis of merging sea surface temperature products for the Northwest Pacific Ocean[J]. Haiyang Xuebao, 2017, 39(12): 136-151.

[42] THOMPSON A F, HAYNES P H, WILSON C, et al. Rapid Southern Ocean front transitions in an eddy-resolving ocean GCM[J]. Geophysical Research Letters, 2010, 37(23): L23602.

[43] 史久新, 乐肯堂, 崔秉昊. 南大洋凯尔盖朗海台区的流场结构及季节变化[J]. 海洋学报, 2002, 24(4): 11-22.

SHI Jiuxin, LE Kentang, CUI Binghao. The pattern and seasonal variation of the circulation in the region of the Kerguelen Plateau[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2002, 24(4): 11-22.

[44] KARSTENSEN J. Formation of the south Pacific shallow salinity minimum: A Southern Ocean pathway to the tropical Pacific[J]. Journal of Physical Oceanography, 2004, 34(11): 2398-2412.

[45] COMBES V, MATANO R P. Trends in the Brazil/Malvinas Confluence region[J]. Geophysical Research Letters, 2014, 41(24): 8971-8977.

[46] GRAHAM R M, BOER D, AGATHA M, et al. Southern Ocean fronts: Controlled by wind or topography?[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2012, 117(C8): C08018.

[47] DONALD B O. Rings in the ocean annual review of earth and planetary[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 1991, 19(1): 283-311.

[48] LI J X, ZHANG R, JIN B G. Eddy characteristics in the northern South China Sea as inferred from Lagrangian drifter data[J]. Ocean Science, 2011, 7(5): 661-669.

[49] MORROW R, DONGUY J, CHAIGNEAU A, et al. Cold- core anomalies at the subantarctic front, south of Tasmania[J]. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 2004, 51(11): 1417-1440.

[50] RINTOUL S R, BULLISTER J L, SOKOLOV S. Baroclinic transport variability of the Antarctic Circumpolar Current south of Australia (WOCE repeat section SR3)[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2011, 106(C2): 2815-2832.

[51] CHAIGNEAU A, PIZARRO O. Eddy characteristics in the eastern South Pacific[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2005, 110(C6): C06005.

[52] YANG W, GAO L B, LI R X, et al. Structure and seasonal variability of fronts in the Southeast Indian Ocean along sections from Fremantle, Australia to Antarctic Zhongshan Station[J]. Advances in Polar Science, 2016, 27(1): 39-47.

[53] WANG Z F, SUN L, LI Q Y, et al. Two typical merging events of oceanic mesoscale anticyclonic eddies[J]. Ocean Science, 2019, 15(6): 1545-1559.

[54] CLAUS W B, REINHARD G B. Eddy dynamics in a primitive equation model: Sensitivity to horizontal resolution and friction[J]. Journal of Physical Oceanography, 1992, 22(4): 361-381.

Statistical characteristics of major fronts and eddies in the Southern Ocean based on altimetry observations and a model dataset

ZHOU Run-jie1, 2, WANG Tian-yu1, DU Yan1, 2, 3

(1. State Key Laboratory of Tropical Oceanography, South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510301, China; 2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 3.Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory, Guangzhou 511458, China)

Fronts and their entrapped eddies are important mesoscale processes in Antarctic Circumpolar Current (ACC) systems. The fronts and eddies constitute the eastward pathway of energy and mass fluxes in the Southern Ocean, contributing to global energy and material balance. In this study, we analyzed the characteristics of Southern Ocean’s fronts in 2013–2017 and eddies in the recent 25 years (in 1993–2018) based on altimeter data and Biogeochemical Southern Ocean State Estimate data. Our results show that the front-location latitudes vary with changes in background flows. Among the major fronts, the Subantarctic Front has the largest swing, with a range of 18° within 5 years. As for the frontal velocity strength, the Polar Front (PF) is the strongest. The average depth that the PF can extend is significantly deeper than that of other fronts. The statistics for eddies are based on 60 717 eddies identified in the Southern Ocean from 1993 to 2018. The average statistical values of these eddies are significantly lower than those of global eddies, for example, lifetime, distance, and radius. In particular, there are 36 934 eastward eddies (accounting for 61% of the total Southern Ocean eddies) counted in ACC that are smaller on both space- and time-scale.

Southern Ocean; front; mesoscale eddy; statistical characteristic

Feb. 4, 2021

P731.21

A

1000-3096(2022)02-0001-16

10.11759/hykx20210204002

2021-02-04;

2021-04-12

科技部重点研发项目(2018YFA0605700); 区域联合基金-青年基金项目(2019A1515110963); 国家自然科学基金(42106022); 中国科学院战略性先导科技专项和重点项目(XDA15020901, 133244KYSB20190031, ZDRW-XH-2019-2); 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)重大专项团队项目(GML2019ZD0303, 2019BT02H594); 热带海洋环境国家重点实验室自主项目(LTOZZ2002)联合资助

[The Key Program of Ministry of Science and Technology of China, No. 2018YFA0605700; Regional Joint Fund-National Natural Science Foundation of China, No. 2019A1515110963; The National Natural Science Foundation of China, No. 42106022; The Key Program of the Chinese Academy of Sciences, Nos. XDA15020901, 133244KYSB20190031, ZDRW- XH-2019-2; The Major Program of Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory, Nos. GML2019ZD0303, 2019BT02H594; The Independent Program of State Key Laboratory of Tropical Oceanography, No. LTOZZ2002]

周润洁(1998—), 女, 安徽望江人, 硕士研究生, 主要从事海洋动力学研究, E-mail: runjie_z@163.com; 王天宇(1988—),通信作者, 副研究员, E-mail: wty_927@hotmail.com

(本文编辑: 赵卫红)