榆林学院陕北秧歌课程开设现状及对策研究

2022-03-22刘美利

刘美利

(榆林学院 体育学院,陕西 榆林 719000)

陕北秧歌是流传于陕西陕北高原的一种具有广泛群众性和代表性的地方传统汉文化舞蹈,又叫“闹红火”“闹秧歌”“闹社火”等;主要分布在陕北地区的榆林、延安等地,是在锣鼓乐器的伴奏下以人的腰部为中心点,头和上肢随双臂大幅度扭动,脚下以“十字步”作前进、后退、左腾、右跃的走动,同时还可以伴随着唱的一种传统舞蹈[1],以优美的舞姿、独特的演唱方法和极富地方特色的方言韵味真实地表达和反映出陕北人民的生活和情感,起源于民间,具有广泛的群众性,在陕北人民的文化活动中占有重要的地位。随着时代的发展,陕北秧歌融入了创新元素,其表现内容和表现形式逐渐趋向多元化。榆林学院是国家优秀传统文化陕北秧歌的传承基地,近些年,学院在体育课程中也开设了陕北秧歌课程。文章通过调查了解陕北秧歌课程在榆林学院开设的基本状况,分析其存在问题,提出陕北秧歌课程发展的对策建议,旨在为我国普通高校秧歌课程的开设提供理论和实践参考。

1研究对象与方法

1.1研究对象

以榆林学院陕北秧歌课程开设现状为研究对象。以榆林学院2019、2020级学生以及陕北秧歌课程授课教师为本位的主要调查对象。

1.2研究方法

1.2.1文献资料法

通过查阅中国期刊网有关陕北秧歌、课程开展现状等方面的文献资料,为本研究提供理论依据。

1.2.2问卷调查法

本研究设计了《榆林学院陕北秧歌课程开设现状及对策研究》学生问卷。在实施问卷调查前,请相关专家对问卷有效性进行评价,评价结果为“有效或非常有效”的占95%;信度检验采用重测法,选取40名学生进行重测,2次测试结果相关系数r=0.89。发放学生问卷200份,回收问卷190份,有效问卷185份,有效率97.4%。

1.2.3 访谈法

与有关专家、领导进行访谈、咨询,了解他们对陕北秧歌发展的相关问题的认知、观点和建议。

1.2.4实地考察法

通过实地走访了解陕北秧歌在榆林学院发展的现实情况,记录陕北秧歌发展的需求。

1.2.5数理分析法

使用SPSS统计软件对相关数据进行统计处理与分析。

2结果与分析

2.1陕北秧歌的现状分析

2.1.1陕北秧歌项目的分类

陕北秧歌文化源远流长,位于少数民族和汉族居住的交界点,受到多种民族文化的影响,陕北秧歌体育活动丰富多彩,地域特色十分突出。作为一种文化符号在艺术舞台上绽放着绚丽的华彩,具有深厚的文化底蕴,是中国民间艺术的重要体现,在发展过程中不仅可以充分展示中华文明的精神,更展示了中华人民的智慧创造。通过查阅文献可以看出?陕北秧歌按民间的习惯一般分为两类,即大秧歌和踢场子;大秧歌一般是指在广阔地方在有锣鼓大叉的伴奏下所进行的集体性活动,类似于现在的广场舞,但大秧歌更加气势宏大,伴随着强有力度的锣鼓大叉和唢呐节奏,动作矫健,给人以喜庆的感觉。踢场子是小场秧歌的一种表现形式,主要表现一种生活剧情,一般参与的人数是双数,男女性搭配,男扇女舞,尽显刚柔之美。

陕北秧歌按照其内容和表现形式可分为以下六种:(1)大场秧歌(2)小场秧歌,俗称“闹回回”(3)拜年秧歌,也叫沿门子秧歌(4)彩门秧歌(5)九曲秧歌(6)彩灯秧歌

2.1.2 榆林学院开展的陕北秧歌项目课程设置情况调查

教学大纲是根据学科内容及其体系和培养方案的要求编写的教学指导文件,总体上确定了课程的教学目标、内容、课时,是课程教师开展教学活动以及进行教学效果评价的主要依据。据调查得知,榆林学院陕北秧歌课程有制定规范的教学大纲,课程总课时数为32学时,30学时为教学实践课时,安排理论知识的教学课时为2学时,开课类型以公共体育选修课的形式向学生开设;课程教材为选用教材,没有统一规定的教学教材,教师可以根据学生的基本情况及自己的教学偏好灵活选用教材。

2.1.3教学内容的选择与安排

教学内容作为教育的重要工具,是实现体育教学目标的重要途径。通过调查了解到,榆林学院陕北秧歌课程的教学内容为基础动作和组合动作套路教学。基础动作是学生学习该门课程的入门内容,包括基本步法和手法,例如十字步、前点步、扑步、推掌、盘掌、撩掌等动作;组合动作套路主要是教师根据学生的身体素质、学习掌握情况等自己编排,缺乏统一规定套路的教学内容以及自创内容。

2.1.4陕北秧歌课程教学的组织与实施

陕北秧歌课程教学组织与实施仍然以传统的班级授课形式为主,在学习过程中,有采用学生分组练习,教师巡回指导纠错等教学方法。教学实施一般有以下基本环节:热身、新课教授、巩固练习、课堂小结,经调查了解,有部分教师在传统秧歌教学实施中,缺少热身或导入环节,直接进入教学新动作的学习。

2.2 榆林学院学生参与陕北秧歌的基本情况调查

2.2.1榆林学院学生性别特征

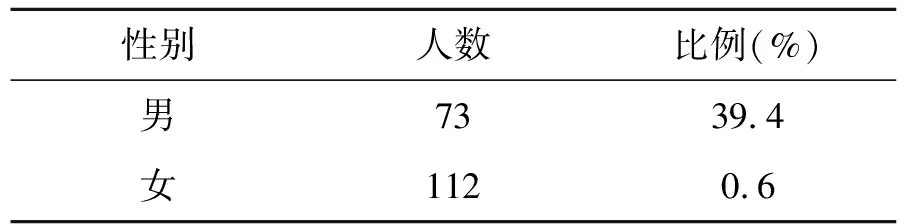

由表 1 可以看出,榆林学院学生在选择上秧歌课程的过程中有一定的差异,表现出男少女多的现象,选择上秧歌课的男生有73人,占 39.4% ,女生有112 人,占60.6%;存在这种现象的原因可能是因为扭秧歌,主要特点他现在“扭”,动作相对较柔和,既有集体表演的大秧歌,也有表现男女爱情生活的双人舞,学生对其具体的形式了解并不多,多数认为男生不适合参与扭秧歌,因此选择扭秧歌的女生多于男生。

表1 榆林学院学生性别特征调查表

2.2.2 榆林学院学生地域特征

通过调查可知大部分高校招生时面对本省招收学生的比例普遍高于其他省份,因此榆林学院学生的籍贯本省的多余外省的,而对于陕北秧歌,本省学生对其了解程度大于外省的;通过调查可以看出参与陕北秧歌的学生来自陕北的103人,占55.6%,不是陕北地区的占82人,占44.4%见表2;通过进一步调查得知,陕北地区学生大多数从小时候开始就接触陕北秧歌,因为陕北在每年的正月十五要进行庆元宵活动,会选择不同的人群参与活动,人们会在潜移默化之中看、学到秧歌的基本动作,而学生在选择课程的过程中偏向于选择自己喜欢的,容易通过的,所以会出现表2的现象。

表2 榆林学院学生地域特征调查表( N = 185)

2.2.3学生参与陕北秧歌课程的动机情况

对榆林学院参加陕北秧歌课程的学生调查发现:以强身健体为学习动机的有132人,占比为71.4%;选择减肥或塑造形体为动机有98人,占比为52.9%;以内心喜欢为学习动机的有75人,占比为40.5%;调查数据说明,榆林学院学生参与陕北秧歌课程有明确的目的和动机,课程受到大部分学生的喜欢。

2.2.4榆林学院学生每周参与秧歌的次数

通过调查可以看出参加一周一次的为99人,占53.5%;一周两次的为78人,占42.2%;一周三次以上的为8人,占4.3%;说明目前榆林学院陕北秧歌项目开展的较好,有177 人参与一周1~2次的秧歌运动,但参加 3 次以上的人仅有8人,占总调查人数的4.3%。通过文献调查可知技能体育运动一周保持2次以上有利于促进技能的获得,经过进一步调查得知,榆林学院开设陕北民间传统体育公选体育课一周仅一节,这也是大部分学生一周参与一次秧歌运动的原因。

2.2.5 榆林学院学生每次参与陕北秧歌的时长

通过调查可知有158民学生每次参与陕北秧歌的时长为30 min以上,占85.4%;有 27名学生每次参与的时间少于 30 min,占14.6%,榆林学院公选体育课,一节课为 100 min,因此大多数学生以每次参与秧歌运动的时间都在30 min以上,达到了运动效果,通过访谈得知也有一部分学生会加入协会的社团,参与社团活动,从而有更多的时间去参与到陕北秧歌项目中,还有部分学生参与到广场秧歌活动中,但参与广场活动中的学生每次参与的时间都不会很长一般在30 min以为。

2.3 陕北秧歌课程教学场地、器材与师资情况

陕北秧歌课程教学场地多在室外操场或体育馆进行教学,缺少专门的操舞练习室,学生无法对自己的身体语言做出正确判断,导致学生领会动作要领难,学习的积极性不能充分发挥;该课程教学器材使用最普遍的就是伞和扇子,由于陕北特殊的自然环境,室外风沙频发,器材的破损率较高;教学师资力量的强弱直接关系到教学质量的高低,目前从事该门课程教学的仅有四名女教师,男性师资严重不足,无法满足课程发展的需求。

3 陕北秧歌课程开设存在问题

3.1课程设置中的教学内容、教学方法有待进一步完善

陕北秧歌具有音乐欢快,节奏感强,动作新颖等特点,目前由于该课程课时较少,大部分学生初次接触秧歌学习,没有一定的舞蹈基础,身体的协调性和韵律感差,学生对动作仅仅停留在掌握阶段,对秧歌赋予的动作内涵“扭、摆、走”等运动特点掌握较差。课程教学内容缺乏统一性,教师教授的组合动作难易度参差不齐,导致教学成绩评价缺少公平性。第二,教学方法单一,缺乏游戏法、比赛法等提高学生学习兴趣的方法。

3.2基础场地设施、器材建设不完善

陕北秧歌课程需要在锣鼓大镲唢呐的伴奏下进行运动,一般在室内场馆授课效果较好。榆林学院由于基础场地设施建设落后,课程安排秉承专业课优先,选修课排后的原则,因此,该课程教学场地是安排在室外操场进行;其次,器材添置、更新不及时,存在学生们轮流使用教具的情况,分散了学生注意力,并降低了学习效率。

3.3师资力量薄弱,不能完全适应教学需要

师资力量的强弱关系到教学质量的高低。由于多方面的原因,陕北秧歌课程的教师,尤其是男性教师严重缺乏,并且承担该课程的教师不仅要承担该课程教学,还要承担其他年级的公共体育课,教学工作量大,教学质量难以保证;教师专业培训较少,专业水平不高,没有专门的陕北秧歌专业的教师,教师专业进修或短期专业技能培训的机会较少,在一定程度上影响了教学效果。

4 榆林学院开展陕北秧歌课程的发展对策

4.1完善课程教学内容和教学方法

根据学生的实际情况,完善教学内容,做到因材施教。第一,编排和选择统一的套路动作,适当降低动作的技术难度,使教学内容便于学生学习;第二,增加课程的教学时数,突出教学内容的重点和难点;第三,多渠道举办秧歌比赛,采取辅助、分段等教学方法,增加学生的兴趣,激发学生学习的积极性。

4.2加大经费投入,提高基础设施建设

体育基础设施建设直接影响课程的教学效果。一方面学校应重视陕北秧歌课程的基础设施和器材建设,在学校办学经费允许的情况下,对体育基础设施给予资助,及时维修或更新教学器材;另一方面,可考虑改造简易场馆或露天场地,满足学生上课的运动需求。

4.3加强师资力量的继续教育工作

根据陕北秧歌课程教学的现实需要,积极采取多种形式鼓励教师短期进修学习,尤其是年轻男性体育教师。建立和各高等院校良好的合作关系,利用假期定期交流,到秧歌发展较好的地县进行走访调研,提高教师的综合专业素养。

5 结语

目前,榆林学院陕北秧歌课程开设中存在教学内容、场地设施器材、师资力量等问题,为了课程更好的发展,应积极完善教学内容和教学方法,加大人力、物力、财力的投入,以此提高课程的教学效果,达到强身健体和传承民族文化的双重目的。