高寒草甸鼢鼠鼠丘土壤理化特性对放牧管理模式的响应

2022-03-21姚宝辉蔡志远孙小妹苏军虎

张 倩,姚宝辉,杨 晶,蔡志远,孙小妹,苏军虎

(1. 甘肃农业大学草业学院 / 草业生态系统教育部重点实验室 / 甘肃省草业工程实验室 / 中美草地畜牧业可持续发展研究中心,甘肃 兰州 730070;2. 甘肃农业大学-新西兰梅西大学草地生物多样性研究中心, 甘肃 兰州 730070;3. 甘肃农业大学资源与环境学院, 甘肃 兰州 730070)

放牧是草地最主要的利用方式之一,放牧家畜通过采食、践踏和排泄粪便对草地土壤产生直接或间接作用[1]。因为放牧家畜的密度通常大于自然条件下的动物密度,践踏和采食活动均会导致草地退化,也会改变植物-土壤互馈关系,进而对土壤性质产生一定的影响[2]。土壤特性的改变会使草地生态系统结构和功能发生变化,草地生态系统的状态也会影响牲畜的采食行为。家畜践踏的直接作用(压碎、剪切和擦伤)和间接作用(压实、拱堆土壤及其导致植物根系的变化)会造成草地裸露斑块增加,导致土壤暴露后逐渐被侵蚀[3]。常规的放牧管理模式有传统放牧、季节性放牧、划区轮牧和禁牧等,传统放牧是牧民根据当地草地的实际情况以及长期生产活动和经验积累所形成的,适合当地草地的一种放牧制度,例如内蒙古草原传统放牧以群为单位进行散养,根据家畜数量和牧民人口划分草地面积,为降低对草地的破坏,一般分为夏季牧场和冬季牧场[4]。放牧管理模式通过时间和空间效应对草地产生一定的影响,能够很大程度地影响土壤养分的循环和转换潜力,当放牧家畜的密度大于草地所能承载家畜的最高数量时,草地出现斑块化,导致土壤含水量和养分等含量降低[1]。有研究表明,较高强度的放牧会导致土壤养分的流失[5]。王仁忠和李建东[6]发现家畜严重采食会导致土壤容重增加。放牧导致草地环境变化,也会引起系统中各组分的变化,例如,土壤物理特性(紧实度和容重等)改变会影响啮齿动物对栖息地的选择,导致草地植被的生长和分布情况发生变化,最终影响草地的退化程度[3]。

啮齿动物是草地生态中耦合的一种成分,对系统的多功能性和稳定性具有重要意义。放牧也会对啮齿动物的行为、种群密度、食物资源、洞道挖掘和微生境等产生一定的影响[7]。在青藏高原高寒草甸区域中,高原鼢鼠(Eospalax baileyi)等的挖掘活动将深层新鲜土带到地表,增加了土壤吸收降水的能力,提高了土壤表层温度,促进了土壤养分循环,改变了土壤养分的垂直分布和利用效率[8]。挖掘活动会在地表形成大小不一的鼠丘,鼠丘土壤较为疏松,具有较大的土壤孔隙,有利于根际氧化物的代谢以及为某些种子的萌发创造适宜的条件,有利于幼苗在鼠丘上定植[9],并且这些高出地表的鼠丘增加了生境异质性,有利于物种多样性的增加;之前的研究发现,一年鼠丘上的植被大多以一年生的杂草为主,具有较高的扩散能力和繁殖能力,使其在鼠丘上快速拓殖并定居,符合竞争-拓殖权衡理论[10]。在资源丰富的环境中,演替晚期物种的快速生长会使它们短时间内取代演替早期的物种,被称为演替生态位理论[11],但演替同时也受到土壤中食物网、动植物凋落物,以及植食性哺乳动物等因素的影响[12]。家畜放牧会影响土壤养分的分配,而随着凋落物的输入和分解者的加强,土壤中可利用的养分含量会增加,演替初期土壤贫瘠,土壤表面的透射光随演替程度的增加逐渐减少。资源比率假说认为,随环境变化物种的竞争能力也会发生变化,例如,光照、土壤养分含量(氮)均会影响到植物的竞争能力,最终影响演替的方向[13]。可见,家畜放牧介导的环境变化,会对草地产生不同的影响,而不同放牧管理模式下鼢鼠鼠丘演替影响的研究,是天然草地有效管理的科学基础。

放牧通过改变草地土壤理化性质,对啮齿动物的微生境产生一定的影响,从而影响啮齿动物对洞道地址的选择,不同程度的家畜践踏也会对地下啮齿动物洞道选择产生一定的影响;同时,放牧也会影响啮齿动物和其他物种之间的关系,最终导致啮齿动物对环境的影响发生变化[7]。不同程度的家畜践踏会直接影响土壤表面雨水的径流速度和种子的传播方式,而这些都会影响鼠丘的演替情况,演替过程中出现的不同植被又会对土壤产生一定的反馈作用,最终导致土壤和植被均发生改变。Jones和Longland[14]发现放牧导致环境的变化,使梅氏更格卢鼠(Dipodomys merriami)和纤小囊鼠(Perognathus longimembris)的微生境也发生了变化。也有研究发现家畜放牧会对草地啮齿动物的密度产生影响,如有效的轮牧制度可抑制啮齿动物的数量[15]。但除了啮齿动物密度外,啮齿动物的造丘活动也会对放牧产生不同的响应,如不同放牧强度对东北鼢鼠(Myospalax psilurus)的土丘数量影响显著[16]。岳闯等[17]发现季节轮牧区能够较好地控制东北鼢鼠土丘密度,以及维持较高的草地生产力。而随鼠丘演替年限的增加,土壤逐渐紧实,鼠丘深层土壤养分含量增加[18]。在草地管理实践中,除了放牧制度进行管理外,一般例行性的控鼠灭鼠也在进行,本研究从实际出发,在排除了放牧制度对鼢鼠密度的影响外,重点关注不同放牧管理模式对鼠丘演替的情况,分析鼠丘演替过程中土壤理化特征的变化,旨在评价放牧对鼠丘演替过程中土壤理化特性的影响,为祁连山高寒草甸管理与利用提供理论依据。

1 研究区域与方法

1.1 研究区域概况

研究地位于东祁连山高寒草甸区域(甘肃农业大学天祝高山草原生态系统试验站)。地处37°10′~37°13′ N,102°45′~102°48′ E,海拔2 700~3 100 m(研究地海拔2 900 m)。该地区昼夜温差大,四季变化不明显,最冷月为1 月(平均温度为-11.3 ℃),最热月为7 月(平均温度为11.8 ℃),年平均气温为0.1 ℃,年均日照时数2 500~2 700 h,降水主要集中在6 月 -8 月,年均降水量416 mm,年均蒸发量1 600 mm,土壤类型属于高寒草甸土,土壤pH 7.0~8.0[19]。主要优势草种为矮嵩草(Kobresia humilis),伴生种为黄花棘豆(Medicago falcata)、二裂委陵菜(Potentilla bifurca)和鹅绒委陵菜(P. anserina)等。

1.2 样地设置

2018 年8 月初在试验站附近选择4 种草地利用模式:划区轮牧(rotational grazing, RG),面积1.4 hm2,放牧时间为2012-2018 年,轮牧时间为180 d,轮牧次数为3 次,轮牧强度为5.38 羊单位·(hm2·a)-1,轮牧起始时间为5 月15 日,结束时间为11 月15日;连续放牧(continuous grazing, CG),面积2.0 hm2,放牧时间为2011-2018 年,全年连续放牧,放牧率为8.37 羊单位·(hm2·a)-1;生长季休牧(growing season grazing, GSG),面积4.4 hm2,放牧时间为2015-2018 年,生长季放牧率为0,非生长季放牧率为4.53 羊单位·(hm2·a)-1,每年在4 月15 日到9 月15 日间休牧,其余时间自由放牧;禁牧(prohibition grazing,PG),面积5.4 hm2,放牧时间为2011-2018 年,全年禁牧。每种草地利用模式设置1 个样地。本研究结合土壤物理特性、植被盖度和物种组成将高原鼢鼠鼠丘划分为1 年鼠丘(ZM1)、2 年鼠丘(ZM2)、3 年鼠丘(ZM3)和4 年以上鼠丘(ZMM),具体的划分方法详见文献[11]。

1.3 取样及测定方法

1.3.1 土壤样品采集

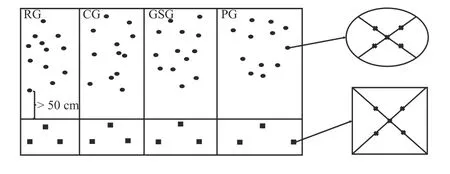

每个样地中选择12 个鼠丘(每个演替阶段选择3 个,新鼠丘高度在11~16 cm,一般例行性的控鼠灭鼠使每个样地新鼠丘的密度基本相同,均为(20 ± 3)个,各年限鼠丘的长轴 × 短轴均在(45~65)cm × (45~68) cm 内,选择未干扰的草地(无鼢鼠洞道,且距离鼠丘与洞道至少50 cm 以外)作为对照样地(CM)。剪掉鼠丘表面和对照样地上的植被,然后使用直径为5 cm 的土钻采用五点法取样(图1),将5 个点混合为一个重复,分3 层,每10 cm 一个分层,采集土壤样品,带回实验室自然风干过筛后测定土壤理化性质[20]。

图1 样地和采样点示意图Figure 1 Schematic diagram of plots and sampling point

1.3.2 土壤理化特性测定方法

土壤理化特性的测定方法参考《土壤农化分析(第三版)》[21]。土壤pH 用酸度计法测定;土壤含水量用烘干法测定;土壤容重用环刀法测定;土壤全氮用凯氏定氮测定;土壤全磷用硫酸-高氯酸消化-钼锑抗显色法测定;土壤全钾用硫酸-高氯酸消化-火焰光度法测定;土壤有机碳用硫酸-重铬酸钾外加热法测定。

1.4 数据分析

所有数据均使用Excel 2019 进行处理并制作图表;采用SPSS 19.0 软件对不同放牧模式下土壤理化特性进行单因素方差分析;用R 3.6.3 软件的Car包进行三因素方差分析,Vegan 包进行方差分解,FactoMineR 和Factoextra 包进行主成分分析, lavaan包构建结构方程模型[22]。

2 结果与分析

2.1 放牧管理模式、鼠丘年限和土层深度互作下土壤理化特性的变化

放牧管理模式、鼠丘年限和土层深度单独起作用时,对土壤理化特性的影响较大;而在放牧管理模式和鼠丘年限的互作下,土壤含水量、pH、容重、孔隙度和有机碳含量的变化显著(P< 0.05);在放牧管理模式和土层深度的互作下,各土壤因子变化均不显著(P> 0.05);在鼠丘年限和土层深度的互作下,土壤pH 和有机碳含量的变化显著(P< 0.05);在放牧管理模式、鼠丘年限和土层深度的三因素互作下,各土壤因子变化均不显著(P> 0.05) (表1)。

表1 放牧管理模式、鼠丘年限和土层深度互作下土壤理化特性的变化Table 1 Changes in soil physical and chemical properties and the interaction between under grazing management regimes, zokor mounds ages, and soil layers

2.2 放牧管理模式和鼠丘年限对不同土层土壤因子的方差分解

0 - 10 cm 土层,放牧管理模式对土壤因子的解释比率为30.4%,贡献率为70.9%,鼠丘年限对土壤因子的解释比率为9.9%,贡献率为23.1%,放牧管理模式和鼠丘年限共同解释比率为2.6%,贡献率为6.0%;10 - 20 cm 土层,放牧管理模式对土壤因子的解释比率为40.7%,贡献率为81.9%,鼠丘年限对土壤因子的解释比率为5.1%,贡献率为10.3%,放牧管理模式和鼠丘年限共同解释比率为3.9%,贡献率为7.8%;20 - 30 cm 土层,放牧管理模式对土壤因子的解释比率为27.1%,贡献率为92.5%,鼠丘年限对土壤因子的解释比率为0.4%,贡献率为1.4%,放牧管理模式和鼠丘年限共同解释比率为1.8%,贡献率为6.1% (表2)。

表2 放牧管理模式和鼠丘年限对不同土层土壤因子的方差分解Table 2 Variance decomposition of soil factors in different soil layers based on grazing management regimes and zokor mound ages%

2.3 放牧管理模式下鼢鼠鼠丘土壤物理性质的变化

不同放牧管理模式下,原生草地各土壤物理性质表现为RG 的0 - 10、10 - 20 和20 - 30 cm 土层土壤容重显著高于CG 和GSG (P< 0.05),CG 下10 -20 和20 - 30 cm 土层土壤含水量显著高于RG 和PG (P< 0.05),各放牧管理模式下土壤孔隙度的变化较小。

RG 下ZM3 和ZMM 的0 - 10、10 - 20 和20 -30 cm 土层的土壤含水量均高于CM,PG 下ZM1 的0 - 10、10 - 20 和20 - 30 cm 层土壤含水量高于CM,CG 和GSG 下ZM2 和ZM3 的0 - 10 cm 层土壤含水量显著高于PG (P< 0.05);RG 和CG 下ZM1、ZM2、ZM3 和ZMM 的0-30 cm 土层土壤容重均低于CM,PG 下ZM2 的0 - 10 cm 土层土壤容重显著高于CG (P< 0.05);不同放牧管理模式下各年限鼠丘土壤孔隙度变化不大,土壤孔隙度均在0.5~1.0 (表3)。

表3 放牧管理模式下鼢鼠鼠丘土壤物理性质的变化Table 3 Changes in soil physical properties in zokor mounds under different grazing management regimes

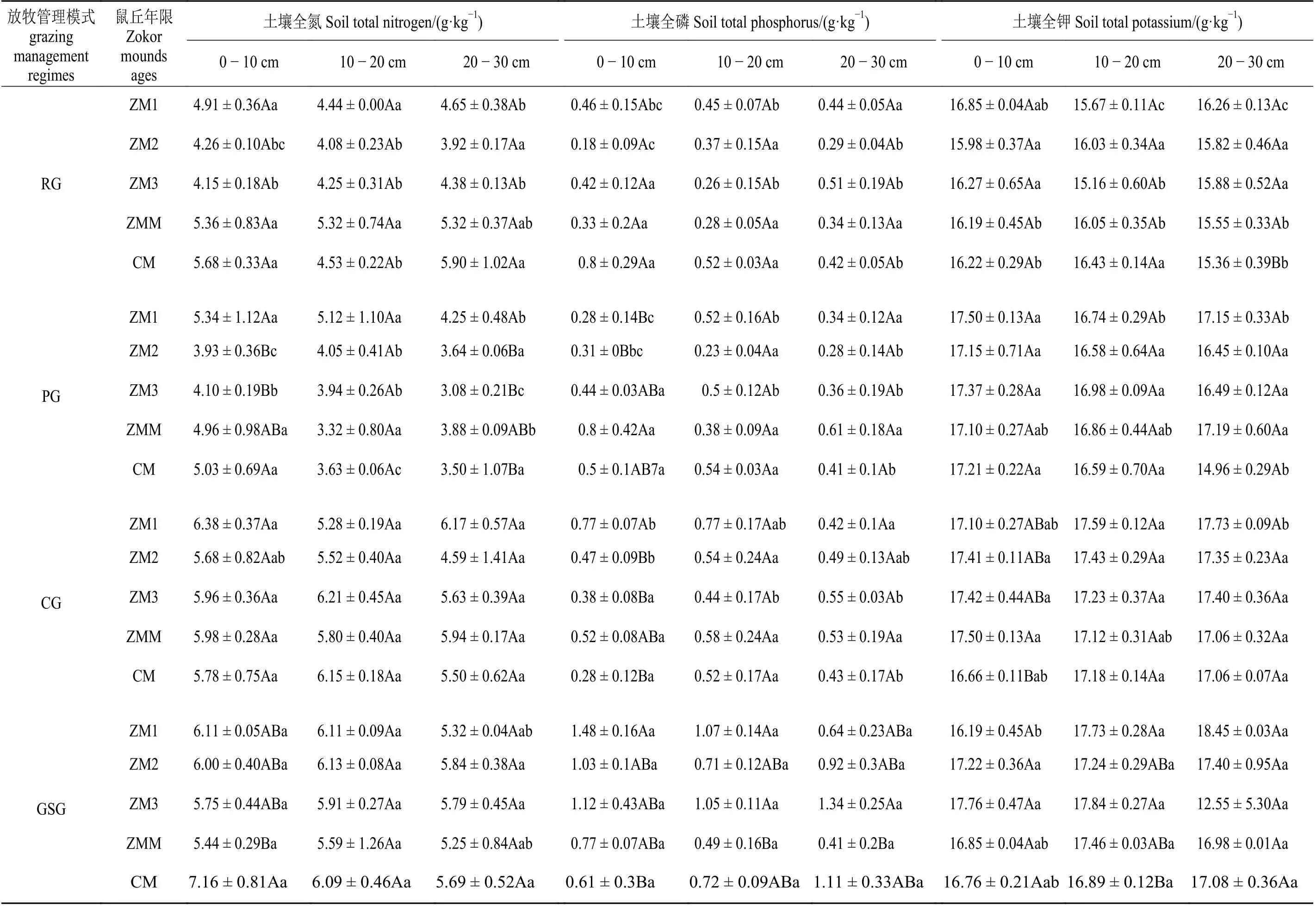

2.4 放牧管理模式下鼢鼠鼠丘土壤化学性质的变化

不同放牧管理模式下,原生草甸各土壤化学性质的变化:GSG 下10 - 20 cm 土层土壤全氮和有机碳含量显著高于PG (P< 0.05),20 - 30 cm 全氮含量显著高于RG (P< 0.05),GSG 下20 - 30 cm 全钾和全磷含量显著高于RG 和PG (P< 0.05)。

GSG 下ZM3 的0 - 10、10 - 20 和20 -30 cm 土层的全氮含量均显著高于RG 和PG 样地(P<0.05),GSG 下ZM1 和ZM2 的0 - 10 cm 土层土壤全磷含量显著高于PG 和CG (P< 0.05),GSG 下ZM1和ZM3 的10 - 20 cm 土层土壤全磷显著高于RG和PG (P< 0.05),GSG 下ZM2、ZM3 和CM 的20 -30 cm 土层土壤全磷显著高于RG 和PG (P< 0.05),GSG 下ZM1 的10 - 20 和20 - 30 cm 土层的全钾含

量均显著高于RG 和PG (P< 0.05);RG 下ZM2 的0 -10 和10 - 20 cm 土层土壤碳氮比显著高于CG 和GSG (P< 0.05)。

GSG 下ZM1 和ZM2 的10 - 20 cm 土层土壤全氮含量高于CM;RG 下ZM3 的0 - 10 cm 土层土壤全氮高于CM;CG 下ZM1、ZM3 和ZMM 的0 - 10 cm土层土壤全氮含量均高于CM。GSG 下ZM1、ZM2和ZM3 的20 - 30 cm 土层土壤有机碳含量也高于CM;RG 下ZM2 和ZM3 的0 - 30 cm 土层土壤有机碳含量低于CM;PG 下ZM1、ZM2 和ZMM 的0 - 30 cm土层土壤有机碳均高于CM;CG 下ZM3 和ZMM的0 - 10 cm 土层土壤有机碳低于CM。所有样地鼠丘土壤均呈弱碱性,pH 为7.0~8.0 (表4)。

表4 放牧管理模式下鼢鼠鼠丘土壤化学性质的变化Table 4 Changes in chemical characteristics of zokor mounds under different grazing management regimes

续表4(1)Table 4(Continued)

2.5 不同年限鼠丘对土壤因子的影响

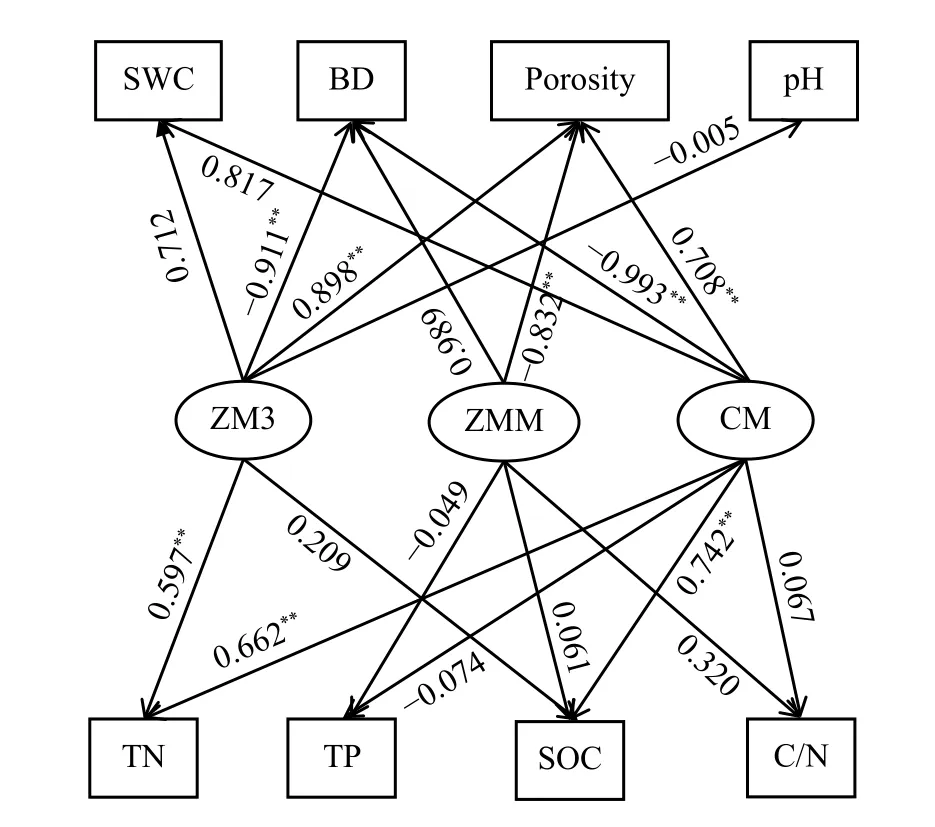

为构建结构方程模型,对各土壤因子先进行主成分分析,结果表明,ZM1 下3 个主成分上具有高载荷因子(载荷值 > 0.70)的指标分别为土壤含水量、容重、全氮、全钾和碳氮比;ZM2 下3 个主成分上具有高载荷因子的指标分别为土壤容重、有机碳和碳氮比;ZM3 下3 个主成分上具有高载荷因子的指标分别为土壤含水量、容重、孔隙度、pH、有机碳和全氮;ZMM下3 个主成分上具有高载荷因子的指标分别为土壤容重、孔隙度、全磷、有机碳和碳氮比;CM 下3 个主成分上具有高载荷因子的指标分别为土壤含水量、容重、孔隙度、全氮、全磷、有机碳和碳氮比(表5)。

表5 各土壤因子载荷Table 5 Loads of various soil factors

基于主成分分析,选择对不同管理模式响应较大的土壤因子(载荷值 > 0.7)构建结构方程模型,分析不同年限鼠丘对各土壤因子的影响程度,ZM1 和ZM2 未达到结构方程的拟合要求,但ZM3、ZMM 和CM 的结构方程拟合都较好(GFIZM3= 0.794,GFIZMM=0.864,GFICM= 0.740),表明此结构方程模型能够较好地解释鼠丘在不同管理模式样地下土壤因子的变化。可以看出,不同管理模式对各年限鼠丘土壤因子的影响不同,对ZM3 和CM 的土壤容重具有显著负影响,对ZM3 和CM 的土壤含水量具有正影响,对ZM3、ZMM 和CM 的土壤孔隙度均有显著影响,对ZM3 和CM 的土壤全氮具有显著正影响,对CM 的土壤有机碳具有显著正影响,对ZM3 和ZMM的土壤有机碳具有正影响,对ZMM 和CM 的土壤全磷具有负影响,对ZMM 和CM 的土壤碳氮比具有正影响(图2)。

图2 鼠丘对土壤因子的影响Figure 2 Effects of zokor mounds on soil factors

3 讨论

3.1 放牧对土壤理化特性的影响

本研究结果发现,生长季休牧草地10 - 20 cm层土壤全氮和有机碳含量显著高于禁牧样地,符合“中度干扰假说”,这可能是由于高寒草甸家畜中等程度的践踏能够增加根系在土壤中的分解速率,同时加速土壤中掉落物质的矿化过程和腐殖化过程,使更多的植物组织回归到土壤,从而增加土壤的全氮和有机碳含量;家畜排泄物也能增加土壤的养分含量,加之本研究中禁牧草地的时间较长,会使土壤的呼吸速率降低,土壤的养分循环过程减缓,导致该样地中土壤的养分含量较低。也有研究表明,长期禁牧不利于土壤呼吸和分解,不利于土壤养分积累,而家畜采食可以加速养分的循环,促进土壤养分积累[23]。Hui 和Jackson[24]研究表明,放牧家畜能够提高土壤有机碳含量,与本研究结果相似。但家畜的过度践踏会导致土壤表面分裂,造成草地出现斑块化,增加草地土壤流失,减少土壤养分含量。本研究结果中,连续放牧草地0 - 10 cm 土层土壤全磷含量较其余放牧模式低。也有研究指出,高强度的放牧会降低土壤养分含量[5],而土壤有机碳的含量与草地类型也有一定的关系,即土壤有机碳和全氮在轻度放牧下含量较高,与本研究结果相似。因此,对草地进行合理有效的放牧管理模式能够增加土壤养分含量,使土壤更加健康,有利于草地生态系统的平衡和稳定。

3.2 啮齿动物对土壤理化特征的影响

Huntly 和Inouye[25]认为,地下食草动物会显著影响土壤理化特性的垂直和水平分布,且高原鼢鼠的密度和草地前期所受干扰程度均会造成土壤养分的差异。高原鼢鼠在高寒草甸土壤表层的堆土量至少为1 024 kg·a-1[26]。鼠丘是地下啮齿动物干扰草地最明显、最直观的指标,其土壤经过鼢鼠的不断上下翻转,与原生草地比较,土壤的理化特性发生较大变化,这种土壤条件的改变会给某些新物种的生长提供机会[26]。鲍根生等[27]研究指出,鼢鼠未干扰区域的土壤全氮、全磷和有机质等与不同时间形成鼠丘的土壤养分相比,没有增加。但也有研究指出,高原鼢鼠扰动恢复4 年后,土壤含水量从20%增加至25%,0 - 20 cm 土层土壤有机碳含量从108 g·kg-1增加至114 g·kg-1[28],出现这种差异可能是因为研究区域的不同,以及在鼢鼠干扰前期草地土壤的养分条件、鼢鼠干扰强度和鼢鼠上翻土壤深度的不同所导致。本研究结果表明,鼢鼠扰动降低土壤容重,增加1 年鼠丘0 - 30 cm 土层全氮和全钾,以及2 年鼠丘和3 年鼠丘10 - 20 cm 土层有机碳和全氮,且增加2 年鼠丘和4 年以上鼠丘20 - 30 cm土层土壤全氮、有机碳和碳氮比,这可能是由于高寒草甸土壤养分均随土层深度增加而下降,而高原鼢鼠堆土与采食地下植被等方式会改变土壤养分的垂直分布,即会将养分含量较少的地下土壤堆积到表面[8],但新鲜土壤堆积到表面时会增加土壤温度,从而促进土壤养分的矿化作用增强,最终会增加土壤循环过程,从而增加土壤养分含量[29]。

3.3 放牧与啮齿动物扰动对土壤理化特征的影响

本研究结果表明,与原生草甸比较,禁牧增加了鼠丘土壤10 - 20 cm 土层土壤全氮和20 - 30 cm土层有机碳含量,连续放牧降低了鼠丘土壤0 -10 和10 - 20 cm 土层土壤有机碳含量,生长季休牧增加了3 年鼠丘各土层的全磷含量,这可能是由于家畜放牧引起草地土壤理化特性、群落结构和植被高度的变化,会影响啮齿动物对洞道的选择区域和对微生境的利用情况。本研究也表明,鼠丘土壤养分含量随土层深度增加变化不明显,这可能是由于高原鼢鼠在形成鼠丘时不断土壤向地表进行挖掘,并进行多次回填等过程,使土壤在垂直方向上充分混合,土壤养分含量的垂直变化规律也发生变化。家畜对草地长期践踏会破坏啮齿动物的洞道,改变啮齿动物栖息地的环境,并且不同程度的放牧也会影响地下啮齿动物对洞道深浅的选择和洞道构筑特征[7]。有蹄类动物的增加能够显著降低啮齿类动物的丰富度和多样性,但在不同的草地生态系统中会由于土壤的特性和物种组成的差异,致使啮齿类动物的食物资源等不同,从而也会出现一定的差异,啮齿动物扰动也会造成植物的死亡、土壤质量下降和草地退化等,只有将草-畜-鼠合理分配和管理才能使草地生态系统稳定可持续发展[30]。

不同的放牧管理模式对高原鼢鼠鼠丘演替的影响不同,一般而言,家畜数量的差异导致排泄物、采食和践踏等不同,最终导致鼠丘土壤养分不同。有研究指出,高原鼢鼠密度与放牧强度显著正相关,当草地放牧强度较大时,高原鼢鼠密度增加,会加速草地的退化;放牧强度适中或较低时,高原鼢鼠密度较低,此时,高原鼢鼠鼠丘土壤养分含量高于原生草甸区域[31]。Laycock 和Richardson[32]研究发现,与禁牧比较,放牧样地鼠丘土壤养分含量(全磷、全氮和有机质)较低。说明不同放牧管理模式对鼠丘土壤养分的分配不同,从而导致不同放牧管理模式下鼠丘土壤养分的恢复能力出现差异。本研究结果表明,禁牧草地2 年鼠丘和3 年鼠丘的0 - 10和10 - 20 cm 土层土壤全氮含量显著低于生长季休牧,同时禁牧草地1 年鼠丘、2 年鼠丘和3 年鼠丘的0 - 10 cm 土层土壤全磷含量显著低于生长季休牧,以及连续放牧和禁牧草地1 年鼠丘20 - 30 cm层土土壤全钾含量显著低于生长季休牧,与上述研究结果有些不同。原因可能是:1):研究区域不同,本研究区域为高寒草甸土壤类型,上述研究区域为亚高山草地土壤类型。2)本研究对象为高原鼢鼠鼠丘,上述研究对象为囊地鼠(Thomomys talpoide)鼠丘。3)本研究将鼠丘划分为不同的演替阶段,而上述研究没有将鼠丘划分为不同的年限。可见,鼠丘土壤养分在不同的生境可能存在较大的差异,同时放牧管理模式对鼠丘土壤养分的影响与鼠丘的演替时间有关系。

放牧对演替的影响表现为:大型蹄类动物(牛和羊等)大量的体液和分解产物进入土壤,产生充足的养分,提供无竞争压力的受干扰区域,其区域资源丰富,拓殖的物种一般不是来自土壤种子库,因此该区域的许多先锋物种在草地上非常稀少。动物残体所在之处将会长久影响土壤养分含量,对演替的进程产生一定的影响[13]。演替初期土壤贫瘠,土壤表面的透射光随演替程度的增加逐渐减少。本研究发现不同放牧管理模式对3 年鼠丘和4 年以上鼠丘的土壤有机碳具有正影响,可能是由于3 年和4 年以上鼠丘较1 年鼠丘比较地上生物量增加,从而增加了有机物质向土壤中的输入,最终导致土壤有机碳含量的增加[9]。除此之外,鼢鼠扰动后形成的高出地表的鼠丘增加了生境异质性,有利于幼苗萌发、新种定殖和物种多样性的增加,植被的演替又进一步影响了土壤,改变了植被-土壤互馈关系。有研究发现,划区轮牧和生长季休牧草地的1 年鼠丘和2 年鼠丘上物种Shannon-Wiener多样性指数均高于原生草甸区域,而连续放牧样地原生草甸的物种Shannon-Wiener 多样性指数显著高于各年限鼠丘上物种Shannon-Wiener 多样性指数[11],这说明不同放牧管理模式会使鼠丘群落演替中物种多样性产生较大差异,鼠丘上物种多样性的差异会反馈到土壤中,例如土壤中根系生物量的不同,也会导致土壤中碳输入的不同,最终会导致土壤养分分配的差异[1]。

4 结论

与连续放牧比较,生长季休牧显著增加了1 年鼠丘和2 年鼠丘0 - 10 cm 土层土壤全磷含量,划区轮牧显著增加了2 年鼠丘0 - 10 和10 - 20 cm 土层土壤碳氮比;与禁牧比较,生长季休牧显著增加了2 年鼠丘和3 年鼠丘0 - 10 cm 土层土壤含水量,同时,划区轮牧也显著增加了3 年鼠丘0 - 10、10 -20 和20 - 30 cm 土层的全氮含量;不同管理模式对3 年鼠丘的土壤含水量、全氮和有机碳具有正影响,对4 年以上鼠丘的土壤有机碳和碳氮比具有正影响,对原生草甸的土壤含水量、全氮、有机碳和碳氮比具有正影响。综合分析发现生长季休牧能够较好地恢复鼠丘土壤养分含量。