关键接触点管理理论在患者就医体验中的应用研究

2022-03-19王静石春静王宪辉

王静 石春静 王宪辉

接触点管理是20世纪90年代市场营销中一个重要的课题,又称接触管理,是指企业决定在什么时间、什么地点、如何(接触点和接触方式)与客户或者潜在客户进行接触,并达成预期沟通目标,以及围绕客户接触过程与接触结果处理所展开的管理工作[1]。患者来院后,在进入门诊大厅挂号缴费、门诊看诊、特殊检查安排、收住入院、住院期间的治疗护理措施落实等环节中,医护人员与患者有较多的接触时间点,想要使患者感受到每一次的温暖瞬间,需要了解患者就诊环节的具体期望值,抓住这些接触点,在该点上对患者进行针对性的个性化护理服务。为寻求使患者感到超期望值的接触点护理服务,本研究于2020年5—6月对住院患者的护理需求进行调查,根据调查结果对护士进行礼仪培训、规范文明服务用语、优化排班方式及调整部分班次职责与流程等措施,发放问卷调查并访谈患者,比较改进前后患者的就医接诊速度、文明服务语言应用、健康教育知晓率、治疗护理措施落实的及时性、出院患者院外生活方式、治疗依从性、定期复诊率及满意度实施效果,患者就医获得感明显提升,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年5—6月门诊日入院患者105例为对照组,选取2020年8—9月门诊日入院患者100例为观察组。该研究方法已经医院医学伦理委员会讨论批准,两组均按照住院号单号进行入组。纳入标准:诊断为缺血性脑血管病,非急症入院;为首次患病,首次选择我院就诊患者;付费方式为城镇居民医保报销。排除标准:未签署同意书的患者。对照组105例,男67例,女38例;50~55岁20例,56~60岁36例,61~65岁49例,平均年龄(59.00±4.28)岁;高中以下42例,高中(中专)40例,大专12例,本科11例;干部45例,工人32例,个体经营者28例。观察组100例,男63例、女37例;50~55岁17例,56~60岁34例,61~65岁49例,平均年龄(60.00 ±4.18)岁;高中以下44例,高中(中专)34例,大专12例,本科10例;干部45例,工人28例,个体经营者27例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

2020年7月对科室5—6月护理服务环节关键接触点存在的问题进行汇总梳理,制订相应改进措施,对护理人员进行服务用语及细节培训,按照门诊就诊、入院日接诊、住院期间护理、出院后随访4个环节进行班次调整、职责及工作流程优化措施[3]。对服务环节中的关键接触点进行归类,统一服务语言。2020年8—9月按照改进后的新管理方法进行病房护理管理,实施过程中出现的新问题及时登记并在24 h内组织讨论,制订下一步护理措施并实施。2020年10月份进行总结分析。

1.2.1 门诊就诊护理 门诊是患者来院后的第一个接触点。当患者进入门诊大厅时,由入口护士做好分诊,第一时间做好路线指引,减少患者因环境不熟悉造成的寻找诊室情况。患者挂号方式有网络挂号及现场挂号,根据不同情况由门诊导医护士协助安排入诊室看诊,做好看诊秩序维持,患者有多项特殊检查项目时,根据预约检查人数及时间段对患者统筹安排检查顺序,减少特殊检查的等待时间,在等待检查时间间隙进行相关疾病科普教育,根据文化水平不同采用不同宣教方式,形式有纸质文字版、视频版以及网络二维码版,检查科室护士根据患者年龄及文化程度进行分类,分为三种宣教管理,对于年轻的会使用手机微信功能的患者让其扫码获取宣教知识自行阅读,对于不能使用微信扫码文化水平较高的患者让其阅读文字纸质版宣教知识,对于文化水平较低的患者采用视频宣教。对于不符合收住院的慢性病患者,在离开诊室前由诊室护士做好宣教及登记,便于日后随访,持续关注患者的治疗依从性。对符合收住院者由门诊志愿者协助办理住院手续,并送至相关病区。

1.2.2 入院接诊护理 入院接待是与住院患者建立护患关系的最初时期,是入院后的第一个接触点,护患关系的好坏关键在于入院接待,需切实落实入院有迎声。为此专门设立了接诊责任班,主要负责新入院患者的接诊以及落实入院当天的治疗护理全部工作。医院环境对患者来说相对陌生,护士应热情接待患者,积极向患者介绍病房环境、有关制度等要求及分管医务人员,做好详细的入院健康信息采集,身体各系统健康评估及跌倒、压力性损伤等风险因素评估等,根据评估结果由医务人员对其制订详实的诊疗计划,并告知患者有关治疗护理的目标,需要配合诊治的注意事项。在入院接待这个接触点上,护士应对患者提出的疑问耐心解答,尽可能满足患者提出的合理需求,使其在陌生环境尽快适应,消除患者的担忧和疑虑。用心的入院接待使护患关系得以很好地建立,使患者感受到温暖,为日后开展护理工作、提高护理工作效率、提升患者满意度打下良好的基础。

1.2.3 住院期间护理 住院期间是医院与患者产生最多接触点的时期,能否把患者培养为忠诚客户,该环节关键接触点的服务至关重要。

首先对护士进行礼仪、文明用语及常用操作技能培训,培养护士善于发现问题的眼睛和解决问题的管理思维意识。良言一句三冬暖,工作中注意面带微笑,使用文明用语,治疗前请患者配合,服务不周及时致歉,对患者多使用鼓励性暗示语言;熟练各项技术操作,确保其规范性;优化流程确保巡视及时性,将问题解决在患者求助之前。

其次是优化排班模式及明确岗位职责,护士站除有办公护士处理医嘱外,另设立一名质量“值日”护士岗,主要负责为患者或家属答疑解惑、健康咨询等,维持病区医疗秩序,减少其他在岗班次护士的干扰因素。“值日”护士必须掌握“值日”班的管理要求及质量标准[3],工作服佩戴标志,负责检查、督查病房各区域环境是否有序、整齐、清洁,有权利和义务督促分管人员整理,保证病区各室处于整齐、清洁的良好状态,下班前汇总本班次质量,对当班发现及解决的问题向护士长进行汇报,与护士长共同探讨改进措施,服务能力及服务意识做到每日有提升,为患者提供更好的护理服务。

再次是设立移动二级护士站,责任护士治疗、护理用物集中放置于移动护理治疗车,减少往返病房与治疗室、护士站的频次,在患者需要时可第一时间找到自己的责任护士,使患者的病情观察更加及时到位,床旁病情评估信息可即刻录入移动护理信息系统,保证评估及时准确性,增加护士与患者的沟通交流机会,使健康教育更加到位,提高护士的工作效率,提高护士的床旁工作时间,真正做到把护士的时间还给患者。

最后是每个患者床头均有温馨提示板,写有患者主要检查的阳性检查结果、需要关注的病情要点等信息,有利于责任护士掌握患者病情以及需要关注的要点,提示板信息由主管医生与责任护士进行维护,同时可提醒患者参与疾病管理,提高责任护士对患者病情的掌握度,便于提供预见性护理。

1.2.4 出院日护理 出院时接触点是护士与住院患者的最后一个接触点。此刻,护士与患者间的护患关系进入尾声,护士应耐心、用心,将护理工作做到有始有终。“值日”护士应在下午对次日计划出院患者进行集中宣教,并完成意见征求,建立患者出院随访档案信息,并将“互联网+”的护理服务模式推荐给患者,避免个体宣教造成的护士人力和时间的浪费,还可集中收集家属的意见、建议,在患者出院前进行答复及解决,护士的工作效率也得以提升[3-4]。系统地做好出院宣教是出院时接触点的关键,患者的需求得到满足,则能提高患者对医院的信任度与治疗依从性,明显提升出院后的定期复诊率。

1.2.5 出院后延伸护理 出院随访工作的落实,是护理服务的延伸。脑血管病复发率高,患者的治疗依从性至关重要,责任护士在患者出院后按照第1、14天,第3、6、12个月的频次进行电话随访,对一些卧床返院复查不便的患者提供“线上预约、线下服务”的网约模式[5],方便了患者,还能提高患者的治疗依从性,降低复发率,培养医院的忠诚客户,提高医院社会满意度。

1.3 观察指标

入院日患者进入病区门口至办公护士接待患者的时长为入院日接诊及时性,以min计算;办公护士接待患者到责任护士开始对患者实施全身系统评估的时长为评估及时性,以min计算;观察患者全身系统评估是否完整,不论几项,只要有遗漏即为不完整;患者所提及合理化需求是否均全部满足;人员介绍落实是否到位。

两组患者住院期间,患者未呼叫护士而护士主动去床旁巡视即为主动巡视;患者有疑问时,护士及时给予答复为问题答疑落实;呼叫铃响至拿起话机开始对讲所用时长为呼叫铃等待接听用时,以s计算;用药有关健康教育落实;操作前相关健康教育告知落实;出院前健康教育落实。

责任护士对出院患者出院当日健康教育落实;患者对住院期间整体护理服务满意情况评分为满意度[6];出院时调查患者住院期间的意见及建议的落实;患者出院后按照出院医嘱对治疗方案的依从[7]。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS 22.0统计学软件进行统计分析,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 入院日指标比较

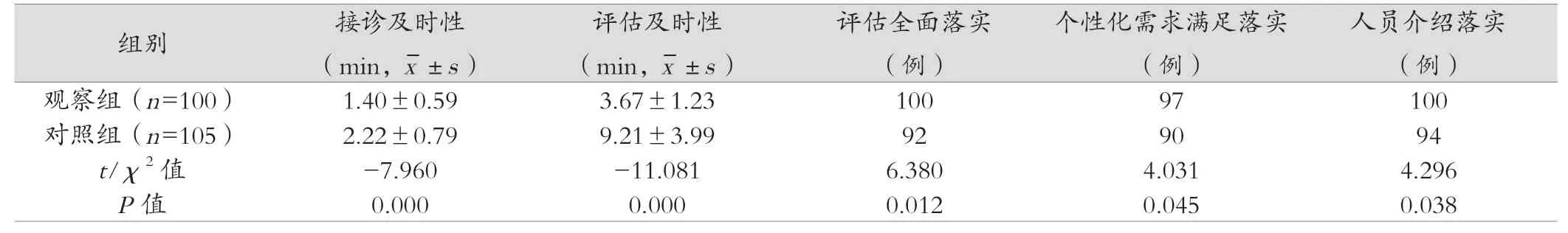

两组在入院日接诊及时性、评估及时性、评估全面落实、个性化需求满足落实及人员介绍落实方面比较,观察组均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组入院日接诊及时性、评估及时性、评估全面落实、个性化需求满足落实及人员介绍落实比较

2.2 住院期间指标比较

两组主动巡视落实、问题答疑落实、呼叫铃等待接听用时、用药指导落实、操作前告知落实及出院前教育落实比较,观察组优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组主动巡视落实、问题答疑落实、呼叫铃等待接听用时、用药指导落实、操作前告知落实及出院前教育落实比较

2.3 出院日及出院后指标比较

两组患者出院宣教落实、满意度、意见征求落实及治疗依从比较,观察组均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者出院宣教落实、满意度、意见征求落实及治疗依从比较

3 讨论

3.1 关键接触点管理是人性化护理的必要

患者因身体不适来到医院,从马斯洛需要层次论[8]来说,五个层次的需求均应被满足。首先是身体不适引发的生理需要,其次是患者因医院陌生环境、陌生人员引发的更高层次的需要。人性化护理内涵是“以人为本”,注重满足患者各方面的实际需求,措施的落实关乎到患者的身心健康。常规看诊模式下,患者在初次就诊时对医院挂号处、收费处、门诊科室等位置不了解,对于自身病情描述不清,缺乏医疗知识,出现首次挂号科室错误的概率较高,导致有效就诊时间延迟,影响医院工作效率和门诊确诊诊断率。通过落实护士在患者就诊前、中、后关键接触点的护理措施,可使患者在就诊过程中尽快熟悉就诊流程,在有效诊室挂号,并且特殊检查环节的导医护士可有效协助患者预约,减少等待检查的时间,满足患者身心整体需要,体现了患者“看病有人引,困难有人帮,咨询有人答”的良好诊疗秩序[9]。缩短就诊无效等候时间,改善就诊秩序,同时提升护士管理能力及理论知识水平,是优质护理服务的重要体现。

3.2 关键接触点管理是优化患者就医环节的需要

患者在住院过程中会产生很多接触点,各个接触点服务质量的好坏会直接影响患者满意度。“入院时”为患者入院后的第一个关键接触点。患者入院后,因为环境的变化、角色的转换、文化的差异、与亲友的暂时分离等因素,都会有不同程度地心理压力和生活方式改变,从而产生焦虑、孤独、受胁迫感、愧疚感等情绪[10]。患者入院后由接诊护士对其热情接待,可消除患者的担忧和疑虑,提高患者的信任度与安全感。住院期间责任护士不固定,对患者病情了解不细致,存在健康教育不到位、服务被动等问题,患者有需求时不能在最短时间内得到自己责任护士的处置,应改变管理模式,优化流程,以患者需求为导向设立的质量“值日”岗护士班次与移动二级护士站可以减少护理人员不必要的治疗室、护士站与病房之间的往返频次[11],把护士时间还给患者,使患者需求在第一时间得到解答与满足。在服务过程中有效运用规范的服务语言及严谨的服务行为,对所负责的患者进行治疗处置、病情观察、专业照顾等常规护理外,还需与患者及家属进行有效沟通交流[12],做好健康宣教及指导,频繁的接触拉近了护患距离,增加患者安全感。

3.3 关键接触点管理是提高患者治疗依从性的需要

护士是患者住院后接触最多的医务人员,良好的服务态度能缓解患者及家属住院期间各种焦虑、烦躁等不良情绪,也有利于护患关系的改善。患者满意度反映患者对医疗服务的直接体验和亲身感受。提高患者满意度的优质护理服务需要关注服务对象的生命价值、身心整体、个体差异、深层需求[13]。把握“关键接触点”,增强护理人员服务意识,每一名护士都是护理服务行为的主体,护士的服务意识与服务质量决定了护理的整体服务水平。应对患者进行细致的健康宣教与出院后的健康管理随访,电话随访是一种经济、快捷、实用且易于接受的健康教育方式,“互联网+”护理是一种全新的护理服务模式[4],多途径宣教可以实现院内、外全面无缝化管理,为患者提供专业的护理指导,对患者病情及健康状况等情况进行有效评价,提高患者对疾病的认识,改善自护行为,增加患者门诊复诊率,降低疾病复发率。

综上所述,实施关键接触点管理,坚持“以人为本”,以患者需求为导向,一切从实际出发,开展个性化的护理服务,鼓励护士多了解患者情况,从每一个细节去洞察患者、研究患者,了解患者需求,把管理的重点转向患者最为关注的接触点[14],向患者提供优质服务,可提升患者满意度,有效改善住院患者就医体验,真正实现了患者满意、医院满意、护士满意。