某地级市三甲医院2015—2019年科研现状分析及思考

2022-03-19孟令英蔡志雄陈庆海廖海宁朱天翔吴智勇

孟令英 蔡志雄 陈庆海 廖海宁 朱天翔 吴智勇

随着医疗体制改革的逐步深化,医院间的竞争也更加激烈,科研是医疗工作开展的原动力,也是医院的核心竞争力,医院科研水平的高低已成为衡量一个现代化医院和医生的医疗水平、学术水平高低的重要标志。近年来,各种医院综合考核和评价中都涉及科研能力指标,比如原卫生部《三级综合医院评审标准》,又如《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》(国办〔2019〕4号)也将科研项目和成果转化作为全国三级医院可持续发展的重要指标[1]。本研究对某地级市三甲综合医院科研现状进行分析,剖析科研管理中存在的问题,以期提出有利于医院科研发展和提高的对策,促进医院科研的快速发展,使医院的科研工作走上可持续发展道路[2-4]。该医院为一所大型三甲综合医院,临床医技科室齐全,重点科室技术特色显著,共有省医学特色专科1个、省临床重点专科12个、省重点扶持建设临床专科1个、市级临床重点专科11个,市临床重点扶持建设专科2个,实际开放床位2 100张,拥有职工3 504名,年门、急诊量157.22万人次,出院人数9.16万人次,手术量4.19万人次。

1 资料与方法

1.1 一般资料

利用某地级市三甲综合医院科研教育科科研档案数据,检索、提取2015—2019年度科研成果资料。

1.2 研究方法

采用回顾性研究方法,回顾分析该医院2015—2019年度科研业绩情况。

1.3 观察指标

对2015—2019年科研情况,包括立项科研课题数量、课题级别、课题经费、发表SCI论文数量和影响因子、科技获奖、专利及13个临床重点专科承担课题、发表SCI论文情况等进行分析。客观评价医院科研现状,发现存在问题,提出改进建议。

1.4 统计学方法

采用描述性统计方法,利用Office Excel软件进行数据录入、整理和分析,数据对比分析以百分比描述为主。

2 结果

2.1 立项科研课题

2015—2019年,该医院共承担各级科研课题283项,获资助经费410.9万元,课题数、资助经费呈现平稳上升的趋势,2019年达到最高峰,课题数从2016年的11项上升到了114项,获资助经费数增长到199.5万元。

国家、省部级等高层次课题数量占比较少,课题以低层次级别为主,主要来源于厅局级课题,达262项,约占5年总课题数的92.6%;省部级科研课题次之,18项,占6.3%;国家级课题仅3项,占1.1%,2019年国家级项目有较大突破,同年获批两项国家自然科学基金项目。获资助经费以省部级课题经费来源为主,达225万元,占54.8%;国家级课题经费63.6万元,占15.5%;另外,厅局级课题以自筹经费类项目为主,下拨经费122.3万元,占比约29.7%。见表1。

表1 2015—2019年立项课题数、获批经费情况

2.2 发表SCI 论文

2015—2019年共发表SCI论文92篇,总计影响因子289.722分,呈现缓慢平稳上升趋势。其中2019年发表论文数最多,26篇,约占5年发表总数的28.3%。见表2。

表2 2015—2019年SCI论文发表情况

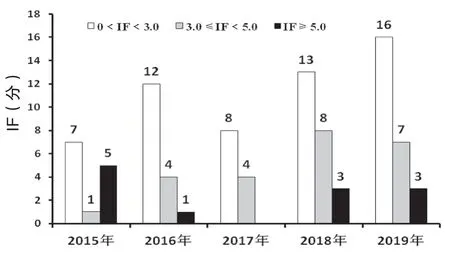

将SCI论文按IF值分为高分、中分、低分三组,分别为低分组0<IF<3.0、中分组3.0≤IF<5.0、高分组IF≥5.0。SCI论文影响因子以低分组为主,数量为56篇,占比约60.9%;中分组SCI论文24篇,占比约26.1%,高分组SCI论文12篇,占比约13.0%。见图1。

图1 2015—2019年SCI论文影响因子分组情况

2.3 临床重点专科承担课题、发表SCI论文

医院各科室之间科研发展严重不均衡,省级临床重点专科科研优势不突出,仅有6个重点专科承担省部级课题,其中骨科承担课题数最多,其次是肿瘤科;肿瘤科SCI论文发表数量最多,有4个临床重点专科未承担省部级以上课题,也尚未发表SCI论文。见表3。

表3 2015—2019年各临床重点专科承担课题、发表SCI论文情况

2.4 科技获奖

2015年以来,该院获市科技奖11项,其中市科技一等奖3项,二等奖5项,三等奖3项。近年,高水平科技成果产出较少,尚未以第一完成单位申报获省级以上科技奖项目,仅作为合作完成单位获得省科技二等奖1项。

2.5 专利

2015—2019年该院共获国家专利32项,其中实用新型专利24项,外观设计专利7项,发明专利1项。专利技术成功转让3项,转化率不足1%。

3 讨论

3.1 科研现状及存在问题

通过对该医院科研成果分析,结合医院科研日常管理经验发现医院整体研究水平不高,表现为高级别科研课题不多,SCI论文影响因子偏低,获奖成果级别不高,以市厅级奖项为主,无国家级、省级奖项;成果转化能力不足等。

3.1.1 整体研究水平不高,高水平科研成果较少 国家自然科学基金、省部级级别以上项目是高层次研究的标杆性项目,一个医院国家级、省部项目及科技奖励的获得,科技论文发表的数量和质量,从侧面反映一所医院的整体科研水平和学术地位,也是评价医院综合实力的重要指标[5]。2015年以来,该院科研课题数量和经费、科研成果数量逐年增多,高影响因子SCI,国自然基金项目都有较大突破,科研水平也得到了很大的提高。但与省级综合医院及同地区或周边地区其他三甲医院相比,还有一定的差距。该医院2015—2019年国家级课题仅3项,占1.1%,高分组IF≥5.0的SCI论文12篇,尚未以第一完成单位获得省级以上科技奖励。因此,医院高层次研究水平有待进一步提高。

3.1.2 经费投入不足,基础设施薄弱 医院科研平台建设处在起步阶段,中心实验室、生物样本库等科研平台为医院的科研课题开展和硕博士、博士后的培养提供了必要的支撑服务,但是现有场地、规模及科研设备已远远不能满足医院科研发展需求,场地的局限严重制约了科研平台长远发展和规划,进而限制了科研人才引进和发展,成为制约医院科研发展的瓶颈。

3.1.3 学科建设科研优势不突出,高层次科研创新团队和人才较少 医院拥有12个省级临床重点专科、1个省重点扶持临床建设专科、1个省“十一五”医学特色专科及市级临床重点专科11个,这些科室在临床专业领域内取得了较好成绩。但仅有少数学科立足临床,围绕学科发展特点开展稳定研究,多数学科科研优势并不突出,相关学科也不能有效交叉、整合,未能形成高效的学科群,学科建设的整体水平还需大力提升。再者,科研课题申报尚未纳入科室绩效管理,导致科室及个人申报课题积极性不高。

另外,高层次人才缺乏是制约地市级三甲综合医院科研发展的最大瓶颈,医院近年虽已加大高层次人才引进力度,受经济、文化、交通等地域发展不平衡因素影响,导致人才吸引力不足。高学历人才是科研的主力军,博士、在站博士后具备较好研究基础,是申报高级别科研项目的主体,该医院高学历科研人才和创新团队储备不足,难以形成长期稳定的科研方向,致使高水平的科研成果产出较少。

3.1.4 科研成果及新技术转化率低 医院科研不仅要重视学术水平,还要注重应用价值和经济效益。只有将科研课题和临床应用结合起来,将研究成果应用临床,提高医疗技术水平,为患者服务,使适宜的科研成果得到适宜的推广,才能实现成果的转化和推广。目前,医院大量的科研课题在结题、发表论文、申请专利之后便不再深入进行应用及成果转化,能够应用于临床的少之又少。五年来,医院仅完成3项专利技术转让,科研成果的转化率不足1%。究其原因主要包括科研人员自身的转化意识薄弱、医院的激励与评价机制不完善、医院成果转化的支持不足等。

3.1.5 科研意识淡薄、环境氛围不足 医院医疗任务繁重,科研环境气氛不足,大部分医务人员“重临床,轻科研”, 科研意识比较薄弱,动力不足,从事科研的意愿不强,科研活动往往需要投入较长的时间、精力,导致医护人员在科研方面的热情并不高,大多是为了“晋升职称”而搞科研,难以将科研思维融入临床工作,探索意识不足。再者,医护人员尤其是中青年医护人员缺乏科研经验,科研能力不足。

3.2 对策

科研基础设施薄弱和高层次人才缺乏是制约地市级三甲综合医院科研发展的两大瓶颈,医院应该“筑巢引凤”,加强科研平台建设,吸引、稳定高学历、高层次科研人才和复合型人才,以高层次人才为本,加强激励措施建设,注重科研能力培养、营造良好科研氛围,围绕医院重点学科发展,打造高水平研究团队,为医院科研发展提供不竭动力。

3.2.1 加强科研基础设施建设,完善科研技术平台 科研平台的构建是医院科技创新的基础,是吸引和培养高层次医学研究人才和学术科研团队的重要基地,也是促进学科建设、进行高水平科学研究、实现可持续发展的重要支撑,基础条件的优化与改善成为综合型医院提高科技创新能力的必备工作,搭建一个高水平的科研公共平台,已成为综合型医院发展的趋势[6]。应进一步加大软、硬件投入力度,加强科研基础设施建设,完善科研技术平台、引进先进科研设备,结合医院博士后创新实践基地、省博士工作站、科技专家工作站等人才孵育平台,推进标准化、规范化建设,实现科研平台发展和人才培养相结合,更好地发挥其科技支撑、学科建设、人才培养等重要作用,为高水平科技攻关提供条件平台支持。

3.2.2 加强人才引进与培养,优化科研人才梯队 人才是第一生产力,地市级三甲综合医院科研提升的核心问题是人才问题。应坚持“外引内培”,优化科研人才梯队[7]。“外引”是快速获得人才的有效途径,可以短时间内为医院的科技发展注入动力和活力。该医院近年来获批立项国家自然科学基金项目均由博士学历、在站博士后人员申请获得,建议根据医院发展规划,结合医院重点学科发展,充分发挥省博士工作站、博士后创新实践基地、临床医学研究中心、中心实验室等科研人才平台的集聚作用,吸纳集聚人才,发挥人才“蓄水池”作用,加大对于科研复合型人才和优秀专职科研人才的引进力度,尤其是博士学历、高级职称人员,引进一批高学历、高水平学术带头人、博士后、专职科研人员等。制定完善一系列激励措施,给予引进人才相应的政策及人、财、物等支持,如给予启动基金、安家费等政策性倾斜稳定、留住人才。

另外,还应加强“内培”[8]。通过鼓励医护人员在职攻读硕、博学位,赴国内、外知名医疗单位、科研机构进修学习,外出学习交流,请专家“面对面”培训、设立院内科研启动基金等多种形式,培育挖掘一批优秀硕士、博士、学科骨干。通过“外引”和“内培”两种途径,并制订相关的政策,注重“引好才、用好才”,为医院科研可持续发展奠定强有力人才支撑。

3.2.3 建立科研激励机制,激发科研人员科技创新能力 制定科研激励政策,建立科学合理的考核评估机制,激发科研人员的积极性和创造性[9-11]。注重鼓励和引导青年科研人员从事科研和自由探索,培养科学研究潜力,给予特别的支持。比如该医院近年来,设立院内启动基金,优先提供进修、学习机会,并通过提高科研表彰激励标准,加大职称晋升、聘任倾斜力度,为科研业绩突出的博士学历人员开通晋升绿色通道,将科研业绩纳入专职科研人员绩效考核等,进一步完善科研激励机制等系列措施,更大程度上调动科研人员的工作热情和积极性。

3.2.4 强化成果转化意识,促进医学科技成果的转化应用 科技成果转化是科技创新最关键的一个环节,注重大型综合医院科技成果的转化和推广应用对于促进医疗和科研工作的发展有着十分长远的重要影响[12-13]。应加强新技术、新方法、专利发明的开发和临床评价研究,健全激励评价体系,鼓励研究者将取得的科研成果应用于临床,并对应用效果进行评价推广,做更深入的临床研究,在成果转化方向寻找突破点,做好过程的监控和实际应用效果的评估,为市场转化奠定基础,促进医学科技成果的转化应用。

3.2.5 培养临床科研思维,提高医务人员科研素质 一方面可以提高自己科研工作能力,提升医院科研水平,另一方面也可以促进临床诊疗水平的提高。因此,全面提高医务人员的整体科研意识及科研能力,培养自主创新意识,是医院科技发展的关键[14]。采用集中培训、主题讲座、专题学习、研讨交流、科研沙龙等多种方式,定期聘请高水平专家介绍最新的科研动态和方向,以帮助医务人员建立科研思维模式、提高科研敏感性[15]。培训应注重实用性,以临床研究设计切入点,逐步过渡到方法学培训,内容涵盖观察性研究、临床试验、成果转化、伦理审查、SCI论文撰写、统计方法等内容,注重理论前沿,从而进一步提高医院医务人员整体科研能力。

综上所述,本文通过对某地级市三甲综合医院科研现状的分析,梳理出制约医院科研发展的因素,加以改善,从制度建设、平台支撑条件、学科建设、人才引进和培养、激励政策等问题入手,提出科研管理对策,为进一步提高医院的科研管理水平,促进医院科研快速发展提供指导,使医院科研建设健康有序的向前迈进,走可持续发展的道路。