公众对景观设计符号的语义感知

——以上海杨浦滨江和后滩公园为例

2022-03-16王健涵

王健涵 章 晴 沈 洁

同济大学建筑与城市规划学院 上海 200092

景观设计活动中,设计师常通过设计手法赋予形式以意义,人们也常常希望在景观的形式表层背后感受到更深的精神内涵[1]。景观语义的感知是一个复杂的过程,除了由设计者意图与手法主导之外,还受读者的期待视野和外部语境的影响,将这一复杂过程中的可认知部分进行规律总结对景观设计方法具有指导意义。

景观是以物质要素为信息的载体[2],具有类似“可读文本”结构的符号性特征,且景观设计不以“强编码”为目标,属于符号学解读范畴。将符号学理论的概念和方法运用到景观研究中的景观符号学,被认为是研究景观文化意义的重要方法和景观感知研究的重要方向之一[3]。当前国内学界面向该领域已有诸多探索,包括对地域性景观符号的分析研究[4-6]、不同景观类型中的符号学理论应用研究[7-9],以及对具体景观要素或意象的符号学解读等[10-12]。

戴代新等[13]通过总结中外景观符号学研究现状,认为现有研究多是建立在索绪尔(Ferdinand de Saussure)“能指—所指”这一符号学二元理论下的范式总结,这在一定程度上陷入了用单一语言结构去认知、传达和解读景观的思维模式,没有产生新的知识。与索绪尔同时期的另一位符号学先驱皮尔斯(Charles Sanders Peirce)则提出了更为包容的符号意指三分式(图1),相较于索绪尔的理论,此种范式不以语言学为出发点,而是考量所有符号类型,作者将之与景观设计语言模式进行映射(图2),再现体(representamen)对应景观符号,对象(object)对应景观符号指代的中间事物(实体或精神),解释项(interpretant)则对应符号及其中间事物最终指向的内在意义。此模式更适合与描述景观意义认知的一般过程,故本文以此作为理论基础。以同济大学樱花大道的地绘图案为例(图3),图案本身作为景观符号,通过形式联想到樱花这一中间事物,而通过樱花进而延伸到百花竞秀的春意,即是整个语义过程指向的意义终点。赵毅衡[14]通过对符号学中意义问题的修正性总结,认为符号应具有三重意义,即符号发出者的意向意义、符号文本的意义、解释者得出的意义。这一观点揭示了符号表意过程中不可避免的偏差问题,换言之,由于读者期待视野的局限和传达过程中的种种噪音,读者很难完全准确地感知设计者本意。本研究的目的即为探究读者的解释意义与设计者最终意义的一致性问题,通过发掘景观语义传达过程与符号学理论逻辑的内在相似性,尝试总结公众对景观符号语义感知的一般规律,以期为景观符号学研究提供方法论层面的有益探索。

图1 皮尔斯三分构造

图2 景观语义三分构造

图3 地绘图案的表意过程

1 感知中介研究

景观符号的语义感知需要借助某些渠道,Peirce[15]指出符号是“一物在某些方面代替另一物”,赵毅衡[14]认为“符号载体只是与接收相关的可感知品质之片面化集合”,前者的“某些方面”与后者的“可感知品质”,即为语义感知过程中借助的渠道,本文称之为感知中介。前文列举的樱花地绘,即是通过赋予符号与樱花形象相似这一中介,使二者产生感知上的关联。设计者通过赋予符号不同的感知中介来控制其物质形态,从而控制意义的定向延伸,故笔者认为:感知中介是影响整个感知过程的关键,探究感知中介的作用方式能够有效回答景观符号语义感知过程中读者感知与设计者意义的一致性问题。在对多个景观符号案例的语义传达过程进行分析之后[16],共总结出3种感知中介的作用方式,即感知中介的类型、感知中介的冗余、感知中介的递进。

1.1 感知中介的类型

感知中介的类型除了形式之外,还包括色彩、数字甚至方位等。关于感知中介的具体分类,刘晓光[1]在景观象征理论研究中将象征过程中的中介分为7类,这里提到的象征中介与本文的感知中介所指同物,故本研究基本沿用其分类,补充材质中介构成8项感知中介类型,并依据感知方式的不同将之分为3类:直观感知(形式、色彩、材质)、间接感知(数字、结构)和规律感知(谐音、方位、特征)。直观感知(形式、色彩、材质)作为符号的客观表征,可被读者直接读取,被认为是最易传达意义的中介,前文的樱花图案即属于此类;规律感知(谐音、方位、特征)为链接事物规律层面的感知,不同于直观感知的直接呈现,需要读者具备一定的认知经验和分析能力,进行深层联想方可感知,故其往往可以表达深奥难解的语义,满足更高层次的欣赏需求;间接感知(数字、结构)介于二者之间,是符号物质特征的进一步表现,感知的难度取决于设计者的呈现方式。赋予符号不同类型的感知中介将直接影响景观语义的传达效果。

1.2 感知中介的冗余

当一个符号中包含多个引出同一意义的特征时,即体现符号的一般品质——重复。在设计活动中,常存在多种设计手法指向同一意义以加强感知,而使用者只要正确感知到了其中的一种以上,便可实现意义的超越。通信系统中,人为地对一些关键部件或功能进行重复的配置称为冗余,故此处将多种感知中介指向同一意义以加强感知的情况称为相关感知的冗余。相关感知的冗余类似于物理学中的并联电路,多个感知中介彼此加强,不同中介在感知过程中存在主次之分,但都不起决定作用。

符号学有机论曾对“噪音”问题有过探讨,格雷马斯[17]提出,接受者必然会在文本中发现对他的解释不需要的多余感知。对景观符号来说,有携带意义的潜力却不属于设计师意图范畴的感知即为设计噪音,当噪音没有被准确剥离时,常会对意图的呈现造成干扰,本文称之为无关感知的冗余(图4)。

图4 感知的冗余判别

1.3 感知中介的递进

当符号表达的意义较复杂时,常存在需要通过数次语义的推演方可完整感知的情况。在这种情况下,首先需要抽取特定的感知中介推向初级对象,初级对象又作为非实体的新的符号,经由二度抽取的感知中介集合推向下一级对象,层层推进直至导向最终意义。

与冗余相对应,感知中介的递进类似于物理学中的串联电路,感知中介必须按照语义延伸的顺序在各个层级抽取,依次导向各级对象才能感知到完整的语义传达过程并到达意义终点,后一层级的感知必须建立于前一层级正确感知的基础之上。

2 实证研究

在对感知中介3种作用类型进行理论总结和梳理后,选取城市公共空间典型景观符号,通过网络问卷的形式,探究感知中介的类型、冗余和递进分别如何影响读者感知与设计者意图的一致性。

2.1 对象选取

上海杨浦滨江示范段建于2016年,由原作工作室章明主持设计,作为旧工业场地的景观实践,在建筑更新改造、工业遗产保护、生态系统修复等方面都具有独到的理念与策略,具有叙事性和纪念性设计倾向,大量工业符号被运用和展示。上海后滩公园建于2009年,由土人景观俞孔坚主持设计,场地原为钢铁厂和后滩船舶修理厂所在地,设计以场地的历史形态变迁为线索,复现农业—工业—后工业时代的空间演变。上海杨浦滨江示范段和后滩公园2处公共空间都存在大量的典型景观符号,且被设计者赋予较为明确的叙事意图和逻辑,而少有艺术性的个人表达,因此被选为实证研究的对象。根据设计者本人撰写的文本及采访[18-21],从选段中挑选出10个被明确赋义且可以被明确描述语义传达过程的景观符号。

2.2 景观符号感知过程梳理

归纳选取的10个景观符号语义传达过程中所有的感知中介作用方式(表1)。

在杨浦滨江木栈道符号中,设计师使用U形断面这一形式中介和木板这一材质中介共同模拟甲板意象,完成栈道与船的类比,继而用栈道锚固与游离的特征中介将船推进趸船这一更为具体的意象,最后再以不同宽度的栈道空间首尾相接这一结构中介推进到多条首尾相接的趸船,重现昔日杨浦滨江趸船码头的熙攘之景,完成杨浦工业记忆的回溯。整个语义传达过程运用了形式和材质中介2种直观感知、特征中介这一规律感知和结构中介这一间接感知,2种直观感知构成冗余,规律和间接感知则分别推动后2次递进。

钢构架符号属于一组对照组,分别为孤立的钢构架以及钢构架和女工雕塑的组合,前者使用钢丝和构架等形式中介导向纺织机意象,使用锈钢这一材质中介导向工业含义,二者结合共同传达原厂地的纺织工业文明之意,即发生了2次直观感知的冗余;后者则在前者基础上,又使用纺织女工雕塑这一形式中介强化纺织劳动意象,即又增加了一次直观感知的冗余。

在铺地与水景符号中,设计者使用水渠模拟黄埔江,使用交叉纵横的钢条模拟黄浦江周边的城市肌理,共同表达黄浦江周边的地域缩影。整个感知过程共发生了2次形式中介,即直观感知的冗余。

在工业之舟符号中,其U形断面类比船身,运输钢轨类比航线及涟漪,并使用锈钢材质,共同传达场地的航运历史和工业文明,整个感知过程发生了2次形式中介和1次材质中介共3次直观感知的冗余。

在灯具符号中,设计者通过艺术化的造型模拟工业场地中的水管,利用水和光都具有流动性这一特征中介将二者进行类比,同时用锈钢材质共同导向工业文明意义,整个感知过程发生了形式中介和材质中介2种直观感知以及特征中介这一规律感知的冗余。

在拴船桩符号中,作者将原始场地中的拴船桩加以保留,并组合为矩阵以传达工业含义,但其中真正导向意义的仅有拴船桩这一形式本身。拴船桩的数量以及排列的组合方式,由于表现形式突出,易被识别为携带意义的感知,但实际未被设计者赋予意义,即属于无关感知,因此该符号的感知过程仅使用了1次形式中介即直观感知,并产生了数量中介和结构中介即2次间接感知的干扰。

后滩公园的梯地禾田、锈色长卷和空中花园是一组符号,表达了原厂地所经历的农业文明、工业文明到如今的生态文明,其中梯地禾田通过所种植的挺水植物类比禾苗,方整且呈梯级高差的种植槽类比禾田,即使用了2次形式中介;锈色长卷通过锈钢这一材质中介表达工业文明意味,其弯折的形态作为一种易被认为是携带意义的感知在这里并未参与意义的传递,因此被认为是1次无关感知的冗余;空中花园通过在工厂构架中悬置的花池传达旧工业后的生态新生,通过钢构架这一形式中介类比旧的工业文明,又通过绿植所象征的新生和生态这一特征中介类比生态文明,故共使用1次直观感知和1次规律感知。

将上述10个景观符号感知过程进行数据统计,统计结果见表1。

表1 景观符号感知中介归纳

2.3 问卷设计与发放

问卷内容分为前置问题和研究问题两部分。前置问题包括有无设计教育背景和相关设计文本的阅读情况,研究问题在每个符号展示后分别给出,共3题:1)受试者认为该符号有无意义(读者的期待视野);2)受试者自我评价对符号意义的解读程度(作品语境和期待视野);3)给出设计者明确意图后评价自我解读与设计者意义的一致程度(即语义传达的一致性)。

采用网络问卷的形式,在问卷系统中对10组景观符号进行乱序处理,消除样本出现顺序对结果的影响。受试者认为符号有无意义按“是”与“否”作答,自评解读程度和一致程度按李克特量表(1~5分)打分。

2.4 结果与分析

本研究共发放问卷380份,回收有效问卷362份,有效率95.3%,Cronbachα系数显示可信度较高。期待视野和作品语境这2类外部因素的预分析结果显示,相关资料的阅读与否与受试者自评意义的解读程度呈明显正相关,有无相关设计教育背景对结果影响较小。由于相关资料的阅读者数量不多,有无教育背景基本不影响结果,因而未选择对此类问卷进行剔除处理。

2.4.1 数据处理方式

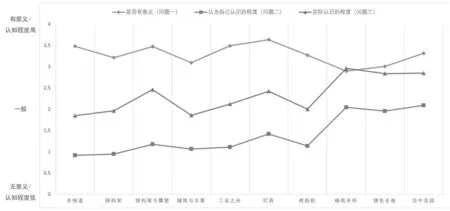

对问卷数据进行赋值,总分为4。意义的有无为是否题,选项“是”赋分为4,选项“否”赋分为0;其余2题为程度题,按0~4分赋值,1分代表1级赋分,最后计算各符号均值,统计结果如图5所示。

图5 公众对景观设计符号的感知评价统计

2.4.2 公众对景观设计符号的语义感知

从图5可知: “意义有无”一题的分值基本在3分及以上,表明所选样本基本符合研究目的,公众普遍保持一定的期待视野;“自评认识程度”一题分值较低,均在0.5~2分,即公众在没有获得明确“答案”前,普遍认为自身对景观符号的语义感知程度较低; “实际认识程度”一题结果与自评认识程度结果呈现了极强的相关性,二者之间存在一个较为固定的差值,使2条折线呈现出近似的平行关系,这一方面是由于使用者对设计符号的感知留有期待空间,另一方面也证实了公众对所选符号的感知过程基本符合设计者的既定意图,只存在解读程度上的差异,而未产生意义的偏离。下面主要从感知中介3种作用方式进行具体分析。

1)感知中介的类型。表1统计结果显示,直观感知作为景观符号最易被识别的一般品质,在景观语义感知中使用最为频繁,而间接感知和规律感知的运用较少,所选10处景观符号中仅有2处出现:一处是木制栈道,借助首尾相接的间接感知以及锚固与游离的规律感知隐喻码头历史上首尾相连的趸船之意;另一处是水管灯具,借助水与光的流动性这一规律感知对二者进行类比。在分析结果中,二者都被认为具有更高携带意义的可能(第1题分值均在3.5以上),由此推论间接感知与规律感知的使用会提高公众的期待视野。在感知程度和感知的一致性问题上,木栈道的得分处于所有符号中的最低值,一定程度上印证了间接感知和规律感知的使用会提升语义感知的难度;而灯具得分则相对较高,或是因为水管灯的形式感知过于明确,以及光与水这一规律感知的运用为大众所熟知,因而呈现出较高的感知一致性。

2)感知中介的冗余。2组钢构架符号的对比结果显示,有女工雕塑的一组具有更高的感知一致性,证明了相关感知的冗余有助于提高读者对设计者意图的理解。在所选对象中,工业之舟存在最多相关感知的冗余,但分析结果显示读者对于设计师意图的实际认识程度并不高,可能的解释为设计符号与指称对象之间的相似性较低。栓船桩所表现出的数字和结构都属于未被设计者赋义,故而存在2种无关中介的冗余,结果亦显示其认知程度较低,证实了无关感知冗余作为噪音的干扰作用。

3)感知中介的递进。木栈道是所选对象中唯一具有感知中介递进的景观符号,分析结果显示:读者对意义的期待相对较高,而实际解读的一致性却处于10个符号中的最低水平,尽管结果还受到使用间接和规律感知的影响,但在很大程度上表明了感知中介的递进会导致整个语义传达链条的延长,进而增加读者感知的难度。

3 结论

本文通过对景观符号相关基础理论的梳理和大量符号案例的一般归纳,厘清了景观符号语义传达机制中感知中介的作用方式,再以杨浦滨江和后滩公园中具体符号的实证演绎,印证了研究理论对于揭示景观符号语义感知一致性问题的有效性。通过研究分析,可以得出感知中介的3类作用方式对景观符号语义传达影响的基本结论:在感知中介类型上,直观感知的使用最为频繁,是景观符号表意中最基本的感知中介,而间接感知和规律感知的运用会增加语义传达过程的难度,对读者自身背景要求较高。对于感知中介的冗余,相关中介冗余越多,读者感知的一致性越高,无关感知的冗余则会作为噪音对语义传达过程进行干扰,设计者若希望表达明确意图则应适当增加相关感知的使用和规避无关感知的干扰。感知中介的递进由于延长语义感知的过程会增加感知的难度。需要特别说明的是,本研究适用的范围主要限定于那些被设计师赋予明确语义并希望使用者准确感知的景观符号,所选取研究对象的感知过程亦在设计者文本中有据可循。至于那些近乎抽象和艺术性的,没有被设计者给定所谓标准答案而有意放开解读路径的设计作品(譬如朗香教堂等),则千人千义,感知路径可以无限衍生,故本文的线性解读思路并不适用于此类作品和符号。

此外,本文选取的样本是城市公共空间中具有典型性且已长期使用的景观符号,数量相对有限,因而实证部分的对比研究缺少充足的对照组进行更具说服力的论证。后续研究建议结合实际案例,利用虚拟环境进行辅助以增加样本的可控性,或许会对结论作出更严谨详尽的修正。