汾源煤业5-101综放工作面导水裂隙带发育高度研究

2022-03-14汤亚南

汤亚南

(霍州煤电李雅庄煤矿 山西 霍州 031400)

1 工程概况

霍州煤电集团汾源煤业井田可采煤层为2#、3#~1#、5#煤层,其中5#煤层为稳定可采煤层,5#煤层内平均含有两层夹矸,煤层节理裂隙发育,构造简单,顶板岩层为泥质灰岩、泥岩和中粒砂岩,底板岩层为泥岩和中-细砂岩。矿井地质构造类型属于简单,水文地质类型为中等-复杂,奥灰水静水位标高为+1 466.58 m,属带压开采矿井[1-2]。

5-101工作面走向长度约800 m,切巷长度105 m,煤层厚度一般为1.85 m~20.06 m,煤层平均厚度为10.5 m,煤层倾角20°~45°,平均35°,工作面采用综合机械化放顶煤开采,全部垮落法处理顶板。5-101 工作面工作面上覆太原组砂岩和石灰岩岩溶裂隙水,含水层在井田边界东部露头,其中砂岩含水层(距工作面90 m)富水性较弱,灰岩含水层(距工作面192 m)富水性属于弱-中等型,对工作面的安全回采具有一定的影响,工作面处于突水系数0.06 MPa 以下。现为判定工作面回采期间是否会贯通石灰岩含水层,特进行工作面导水裂隙带发育高度的分析[3-4]。

2 导水裂隙带发育高度预测

根据5-101 工作面的地质条件,采用FLAC3D数值模拟软件对工作面回采后上覆岩层导水裂隙带发育高度进行建模分析,模型长×宽×高=500 m×300 m×450 m,底边及两侧边界均做固定约束处理,上部边界施加工作面等效荷载,模型中各岩层力学参数依据工作面地质条件确定。

工作面初始地应力平衡后开始回采作业,其中回采期间工作面上方覆岩完整性发生破坏,覆岩塑性区的发育特征基本与导水裂隙带的发育高度相对应,因此可通过分析覆岩塑性区的发育特征进而对覆岩导水裂隙带分析,具体如图1所示:

图1 工作面回采不同距离时塑性区分布云图

据图可知:煤层开始回采后覆岩自下而上表现为剪切和拉伸破坏,且覆岩破坏最强烈的区域主要位于工作面开切眼和煤壁处;当工作面回采50 m时,工作面覆岩导水裂隙带的高度达到24.6 m,随着工作面回采作业的进行,工作面导水裂隙带的发育高度在持续增大;当工作面回采150 m 后,导水裂隙带发育至94.6 m;当工作面回采250 m 时,在工作面煤壁两端20 m范围和开切眼处底板的破坏深度不断加剧,且回采后的采空区覆岩中部逐渐向上发育,此时已经贯通顶板太原组砂岩岩溶裂隙含水层,根据工作面地质资料可知,该含水层富水性较弱,故而其对工作面的安全回采影响较小;当工作面回采300 m时,覆岩导水裂隙带的发育高度相较于工作面回采250 m时并无明显的变化,此时导水裂隙带的最大发育高度为175 m,且裂隙带整体呈现为马鞍状分布。

3 导水裂隙带实测分析

为有效掌握5-101工作面覆岩导水裂隙带的发育高度,在工作面采空区内布置2个观测钻孔,钻孔编号分别为D1和D2,其中D1钻孔布置在距离工作面走向中轴线26 m的位置处,钻孔与5-101回风顺槽的距离为125 m,D2 钻孔布置在距工作面走向中轴线52 m上,钻孔与5-101 回风顺槽的距离为100 m,具体工作面导水裂隙带观测钻孔参数如表1所示。

表1 观测钻孔坐标数据表

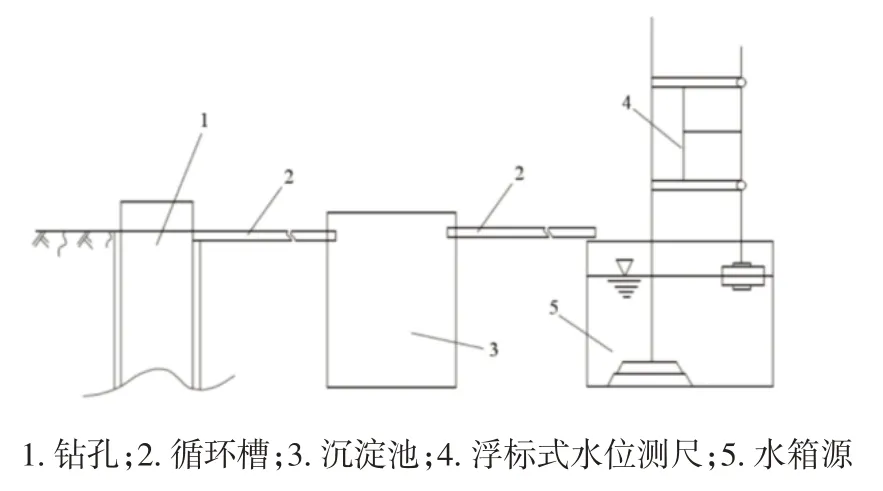

根据众多导水裂隙带发育高度方面的研究成果[4-5],本次5-101 工作面导水裂隙带发育高度实测作业主要通过对钻孔冲洗液漏失量观测、水位变化观测及岩芯工程地质编录的方法进行综合分析。其中,钻孔冲洗液漏失量法主要是通过观测钻孔过程中冲洗液的漏失量、钻孔水位及钻具进尺的异常情况进行观测分析,具体冲洗液漏失量的观测系统如图2所示;岩芯工程地质编录主要是通过描述岩层破碎程度及裂隙发育程度进行岩芯RQD值,以此对裂隙带发育高度进行一定的判断。

图2 冲洗液漏失量观测系统图

3.1 钻孔冲洗液漏失量

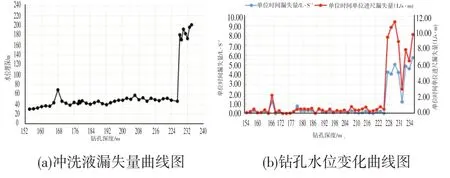

根据观测记录结果得出D1 钻孔的冲洗液漏失量变化曲线及水位变化曲线如图3所示:

图3 D1钻孔期间冲洗液及水位变化曲线图

分析图3可知,D1钻孔孔深8.5 m时,冲洗液单位时间的漏失量为0.90 L/s~1.50 L/s,经停钻观测得出钻井附近20 m处存在着地表裂隙;钻孔孔深166 m时,冲洗液的漏失量出现逐渐增大的现象,当孔深168.5 m时冲洗液单位时间漏失量达到最值为1.8 L/s,循环进入到中断状态,当钻孔孔深172 m时,冲洗液的漏失量又处于于正常稳定循环状态,据此判定得出岩层内部可能存在着原生裂隙;钻孔孔深172 m~228 m时,冲洗液的漏失量处于正常循环稳定状态,此时冲洗液单位时间的平均漏失量为0.16 L/s,钻孔内部水位的变化处于稳定状态;在钻孔孔深228.18 m时,冲洗液漏失量出现迅速增大且循环中止的现象,此时冲洗液漏失量达到7.8 L/s,继续钻进至229 m 时,此时上钻后得出钻孔水位埋深为180.47 m,冲洗液漏失量呈现出无循环规律特征,当钻孔持续钻进至358.60 m时,此时冲洗液全部漏失;当钻孔钻进至359.80 m时,此时钻进时出现频繁掉钻现象,钻孔钻进终止于361.20 m。

基于D1 钻孔冲洗液漏失量及水位变化情况的分析结果,初步判定钻孔在孔深228.18 m位置岩层为裂隙带的顶界面,在钻孔孔深为358.60 m的位置处为垮落带的顶界。根据钻孔埋深395 m,计算得出导水裂隙带的发育高度为166.82 m。

根据D2钻孔钻进期间的监测数据,得出钻孔冲洗液漏失量及水位变化曲线图如图4所示:

图4 D2钻孔期间冲洗液及水位变化曲线图

分析图4 可知,钻孔在孔深为0 m~124.50 m 的范围内,钻进过程中冲洗液漏失量均较小且循环稳定,钻孔单位时间单位进尺的平均漏失量为0.25 L/s·m,钻孔内部的平均水位埋深为24 m;当钻孔钻进至125 m时,此时钻孔冲洗液的漏失量增大至2.0 L/s,当钻孔钻进至252 m 时,此时钻孔冲洗液单位时间漏失量达到3.72 L/s,单位时间单位进尺的漏失量达到7.54 L/s。在进行提钻后水位埋深达到142.63 m,根据此时取出岩芯的观测得出岩芯内存在着横向裂隙,通过对该深度进行注水试验可知,孔内能观测到水位但水位呈现出下降的趋势,进而初步判定251.60 m 为裂隙带的顶界面。随着钻孔继续进行,当钻进至385 m时,此时出现掉钻现象,在进行提钻后,发现孔内无水且从孔中传出呼呼的风声,且取出的岩芯极为破碎,据此初步判定钻孔在382.90 m的深度处进入到垮落带的范围。

综合上述分析可知,D2钻孔处裂隙带的顶界面为孔深251.60 m 处,在孔深382.90 m 处为垮落带的顶界面。基于D2钻孔区域的埋深为427 m,计算得出导水裂隙带的发育高度为175.40 m。

3.2 岩芯观测

表2 岩芯采取率数据表

从钻孔岩芯的发育情况能够看出孔深251.82~382.5 m处岩层内部发育着大量的裂隙(砂泥岩互层),岩层整体处于完整状态。在孔深382.50 m~385 m深度处,岩芯整体处于破碎状态(泥岩),进一步验证了裂隙带和垮落带的分布区域。

图5 现场钻孔岩芯照片

4 结论

根据5-101 工作面的水文地质特征,通过数值模拟与现场实测分别进行导水裂隙带的预测与实测,其中基于模拟结果得出导水裂隙带的发育高度为175 m,根据D1和D2钻孔的实测结果得出导水裂隙带的发育高度分别为166.82 m和175.40 m。综合判定出工作面导水裂隙带的发育高度为166.82 m~175.40 m,贯通顶板太原组砂岩含水层,未贯通顶板灰岩含水层,工作面构造区域采取相应的探放水措施即可保障工作面的安全回采,5-101工作面回采期间无突水危险性。