基于Ansys对矿井余热回收装置的模拟研究

2022-03-14刘洪鹏陈永涛

刘洪鹏 ,陈永涛

(1.晋能控股煤业集团有限公司 山西 大同 037003;2.中煤科工集团沈阳研究院有限公司 辽宁 抚顺 113122;3.煤矿安全技术国家重点实验室 辽宁 抚顺 113122)

0 引言

冬季时地处我国北方地区的矿井,新鲜空气进入进风井口之前,必须通过空气加热装置对其进行加热处理,以保证井下工作人员作业和设备的运行。传统的空气加热系统是通过燃烧化石能源的方式对空气进行加热,这种方法成本高,优化难度大,污染严重,所以逐渐被淘汰。而矿井回风中含有大量的低温热能,利用矿井余热回收装置将该能源收集,能够完全满足冬季矿井空气加热系统的供能要求,又起到了环保的作用,因此矿井余热回收系统的研究正逐步发展并推广。

目前,国内学者对矿井余热回收装置已经有了一些研究。盛振兴[1]等人以热管技术理论为基础,提出了矿井余热热管回收系统的构想,并从经济和技术两方面进行了论证;赵忠龄[2]等人通过综合分析矿区所用符合情况和可用余热资源,确定了适合煤矿的热泵供热方案;蔡秀凡等人[3]通过实地调研,分析煤矿的热源特点,佐证余热利用降低了原煤消耗量,减轻了大气污染程度;张明光[4]等人运用Fluent软件对余热回收系统换热效果进行了模拟研究,研究结果表明,当矿井进风量为8 000 m3/min时,风流温度高于29 ℃时,热管换热器可对回风余热进行回收利用;汤玲玲[5]等人用过对某矿低温热源的调查研究,应用热管理论,对该矿井开展余热回收装置的设计;张强[6]设计了一套矿井回风低温余热的回收装置,并应用于阳泉矿区,达到了节能减排的效果;辛嵩和张兆鹏[7]提出了一种分离式热管技术,并应用于矿井回风余热回收的系统中。实践表明,此技术既节约了经济成本又实现了安全环保。

尽管目前有大量关于矿井余热回收装置设计及可靠性的相关研究,但尚无对矿井余热回收装置在运行的过程中装置的流场进行整体分析研究的技术参考资料。本文运用CFD技术,对矿井回风井余热回收装置的流场进行模拟研究,通过模拟得到装置内部气流的压力、速度、温度以及换热效率的变化情况,为矿井余热回收装置的设计提供理论上参考依据。

1 矿井通风概况及余热回收装置介绍

1.1 矿井通风概况

某煤矿井田范围共有七个进风井,即主斜井、副斜井、主立井、副立井、西进风井、+540提升副立井、北翼进风井。四个回风井,即西回风井、南翼回风井、+540回风井和北翼回风井,属多风井多主扇联合运转矿井。北翼回风井风机型号为NMAF3750 型,负压2 250 Pa,主扇排风量为235 m3/s;在该回风井主扇出口处安装由乏风余热回收利用装置。

1.2 回风井乏风余热利用装置简介

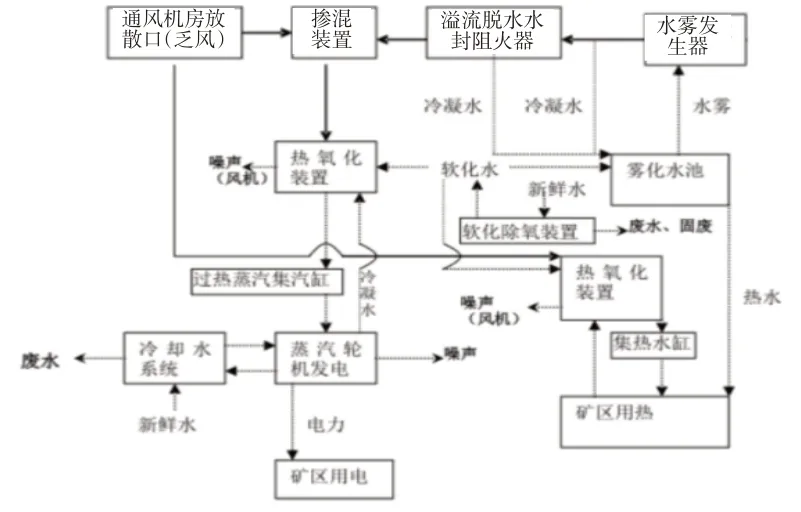

回风井乏风余热利用装置其原理是利用回风井乏风氧化装置进行氧化反应,并利用乏风氧化产生的热量可供矿区各进风井口供暖和井工澡堂洗澡热水。其结构包括热交换室、氧化热泵机组、翅片换热器、喷淋换热器等装置及构件,翅片换热器和喷淋换热器分别通过热泵机组,热交换室底部设置有汇水池,通过管路连接集水池进行水加热处理。矿井乏风热回收系统,能够充分回收乏风的热量进行再利用。具体乏风余热回收装置工艺流程如图1所示。

图1 乏风余热回收装置工艺流程示意图

2 数理模型建立

2.1 数学模型

(1)对流换热速率方程

式中:Φ 为对流换热速率;A为传热面积,m2;ΔT为对流换热温度差,℃/K;Tv为与流体接触的壁面温度,℃;T为流体的平均温度,℃;α为对流换热系数;R为对流换热热阻,℃/W。

(2)连续性方程

(3)动量方程

式中:ρ为介质密度,kg/m3;p为静压力值,Pa;τ为应力张量;Fi为外部体力,N;ui,uj分别是速度u在i,j方向上的分量,m/s。

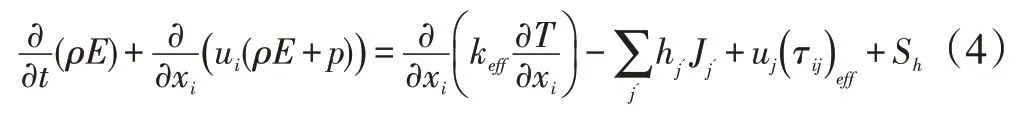

(4)能量方程

式中:E流体微团的总内能,J;hj为组分j的焓,J;keff有效热传导系数;Jj为组分j的扩散通量,kg/(m2·s);Sh为体积热源,J/m3。

2.2 物理模型建立及数值设定

2.2.1 模型网格划分

本文根据该煤矿回风井余热回收装置的外形实测数据,利用Space Claim软件,对模型进行简化,建立了余热回收装置的物理模型。利用ICEM CFD软件对模型进行网格划分。采用六面体结构化的网格划分方式,通过网格无关性检验,在计算资源允许的情况下最终确立网格的数量为556 786个。

2.2.2 边界条件设置及数值设定

为简化计算过程,忽略一些次要因素,现提出如下假设:

(1)矿井余热回收装置壁面为光滑壁面,除换热管外,壁面为绝热壁面;

(2)流经余热回收装置的空气为不可压缩理想气体;

(3)不考虑空气的粘滞性;

(4)余热回收过程视为换热管与空气的对流换热过程;

(5)整个模拟过程中考虑空气浮力的作用。

该余热回收装置在收集回风井回风后,通过1 号入风口或2号入风口压入余热回收装置。余热回收装置风流入口的空气温度为290.15 K(17 ℃),入口压力值根据回风井出风量(235 m3/s)进行调整;除换热管外,壁面为光滑绝热壁面,换热管材料为铜,壁面换热采用Convection 的换热方式,即对流换热;根据该煤矿冬季平均温度为-6 ℃,将出口温度设置为267.15 K,且出口压力值为0 Pa;采用可实现的k-ε湍流模型(Realisable k-ε 模型)和 Simplic 算法,壁面函数选择 Enhanced Wall Treatment,所有离散格式均采用二阶迎风格式。

3 矿井余热回收装置模拟结果及分析

根据上述参数设置,对矿井余热回收装置在不同入口通风时的压力分布、速度分布、温度分布及换热效率进行研究。

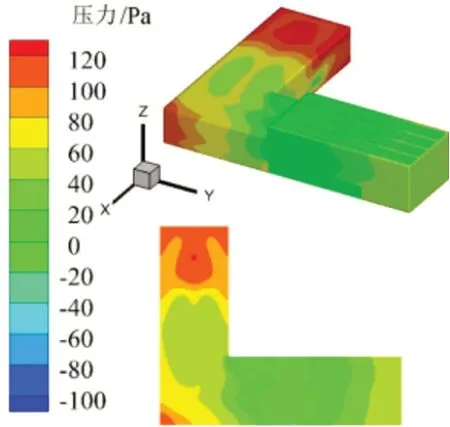

3.1 流场压力变化

从图2和图3中可以看出,在两个入风口交替使用的过程中,余热回收装置内部的换热器附近都会产生负压区域,使用1号入风口通风时的负压区域要大于2号入风口,而2 号入风口的负压区域多分布在换热器附近,1 号入风口的负压区域多集中在两侧换热器的中心区域,两种通风路线下,装置内部两侧换热器出口处均产生倒吸现象,使外部冷空气进入装置内部,影响装置的正常换热。

图2 1号入风口通风装置压力分布

图3 2号入风口通风装置压力分布

3.2 流场速度变化

通过对流场内部轴向方向3 个速度分量进行整合,运用均方根平均值的方法,计算3 个分量的合速度,结果如图3和图4所示。

图4 1号入风口通风装置合速度分布

从图4和图5中可以看出,当余热回收装置采用1号入风口压风时,换热器附近的风流速度明显大于2号入风口压风时的风流速度,近壁区域速度高于装置中心区域的速度,在余热回收装置拐角处会形成一个速度梯度式下降的区域,该区域的梯度会随着进口与出口的距离减小而减小,但不会消失。

图5 2号入风口通风装置合速度分布

3.3 流场温度变化

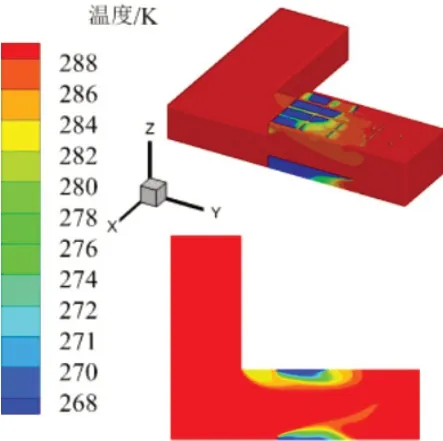

将余热回收装置内部换热器处的温度云图进行切片,如图6和图7所示。

图6 1号入风口通风装置温度分布

图7 2号入风口通风装置温度分布

根据上述装置内各位置处温度的分布状况,结合1号、2号入风井口特性可知,由于2号入风口通风时在装置内部两侧换热器附近产生负压,导致流场外的冷空气进入流场内部,使换热器局部温度与室外空气温度相同,因此部分换热器失去换热能力,没有达到余热回收的效果;而1号入风口通风时,负压区域集中在装置的中心位置,不影响装置的正常通风换热,因此装置下部换热器附近的温度变化不大。

3.4 装置换热效率分析

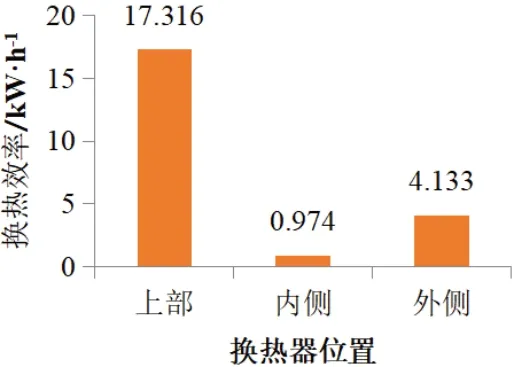

对不同通风形势下余热回收装置的换热效率进行研究,分别提取装置内部不同位置处换热管的总传热量(total transfer heat rate),如下图所示。

从图8和图9各换热器的换热效率可以看出,当采用1号进口通风时,上部换热器的换热效率低于2号进口,内侧换热器的换热效率低于外侧换热器;当装置采用2 号进口通风时,上部换热器的换热效率占整体换热效率的95.9%,内侧换热器失去换热作用,且外侧换热器的换热能力是1号进口通风时的1/4。

图8 1号入风口通风装置各位置换热管换热量

图9 2号入风口通风装置各位置换热管换热量

4 结论

4.1 余热回收装置可行性分析

通过对上述不同通风方式下余热回收装置对通风机造成的附加阻力值,以及装置通过热交换获得的能量,从经济的角度对不同通风方式下余热回收装置的可行性进行分析。

风机功率输出公式:

式中:P0为风机输出功率,kW;Q为风量,m3/s;p为风压,Pa。

根据上述公式可以得到,不同通风方式下通风机的输出功率分别为57.2 kW和48.18 kW。

风机功率的输入公式:

式中:Pi为风机输入功率,kW;η为风机效率,按理想情况取70%。

由公式(6)可知,两种通风方式下风机的输入功率分别为81.7 kW和68.83 kW。

结合该煤矿冬季使用燃煤热风炉对进风进口风流加热时消耗的煤炭资源,以及产生经济价值,该矿井余热回收装置起到了环保和节能的作用,且其资源的消耗远低于传统矿井进风加热设备。因此,该余热回收装置是可行的,通过分析装置内部的速度、温度、压强以及换热效率,对装置的可行性进行研究,为今后对研究余热回收装置提供参考。

4.2 余热回收装置流场的影响因素分析

(1)余热回收装置的换热效率与进风口的风流速度有关,风流速度越大,装置的换热效果越差。

(2)在2号入风口进风时,内侧换热器附近出现风流倒吸的现象,致使换热器失去换热的能力,因此在使用2号进风口进风时应关闭内侧换热器。

(3)由于该余热回收装置的拐角为90°,在通风时该装置在拐角处会产生局部阻力,阻碍风流的运动,因此需在拐角处增设导流装置,减小局部阻力。