早期马克思主义文献汉译考

——以幸德秋水著《社会主义神髓》为例

2022-03-12仲玉花

仲玉花

(天津外国语大学中央文献翻译研究基地,天津 300204)

马克思主义作为对中国社会产生重大影响的外国思潮,在进入中国的过程中途径了多条渠道,其中,清末民初对早期日本马克思主义文献的翻译是一条重要渠道。早期日文文献的翻译并非系统性、规模性的译介,但却为马克思主义中国化创造了初始性语境。早期马克思主义文献的文本来源、文本比较、文本特征问题都是马克思主义翻译与传播史研究的重要内容。例如,这些文献底本来自哪里?经历了怎样的翻译历程?译本具有怎样的特征与影响?而这一切都需要我们结合原著与译本,乃至不同译本进行考证与探究。日本社会主义思想家幸德秋水著《社会主义神髓》被称作“明治年代社会主义者们所达到的社会主义理论的最高水平”[1]的著作,继1903 年中国达识译社译本之后,又出版了高劳译本等多部译本,是马克思主义翻译与传播史研究的重要文献。关于《社会主义神髓》的翻译与传播,国内学界主要以方红[2]、顾海良[3]为代表,聚焦于其间接翻译与间接传播问题,考察了马克思主义在中国的早期传播与走向中国化的历程。在前辈学者的研究基础上,文章主要从文献学、翻译学等视角出发,通过《社会主义神髓》日文原著与不同时期的多个汉译本之间的文本对比,以考察日本镜像马克思主义文献的汉译及译本特征,探究中国历史文化语境下马克思主义的早期翻译、传播及中国化历程。

一、马克思主义文献早期汉译的背景

甲午战争使日本资本主义在纺织业、军事工业等领域取得了飞速的发展,无产阶级队伍逐步形成,工会组织开始建立,工人阶级思想逐步成长。“日中甲午战争一告结束,社会主义运动的舞台就开始了。”[4]随着日本资本主义的发展,西方社会主义思潮开启了在日本明治时期的发展历程。

1870 年,加藤弘之曾在文章《真政大意》里提及了“社会主义”和“共产主义”的音译①音译分别为“コムミュスメ”和“ハソシアリスメ”,即英语communism 和Socialism。。1882年,中江兆民主持创刊的《政理丛谈》刊登了卢梭著《社会契约论》等译著。1887 年,德富苏峰主持的《国民之友》积极宣传社会主义思想及运动,成了“当时日本新思想的源泉”[5]。1897 年,社会主义者幸德秋水发起成立了日本最早的社会主义研究团体——社会问题研究会,并在日本有组织、系统地传播社会主义思想。1898 年,幸德秋水、安部矶雄等人成立“社会主义研究会”,1902 年改组为“社会主义协会”以适应日本社会工人运动发展的现实需要。此时期,介绍社会主义思潮的著作在日本大量出版,代表性的有幸德秋水著《20 世纪之怪物帝国主义》《广长舌》《社会主义神髓》、西川光次郎著《社会党》、岛田三郎著《世界的大问题社会主义概评》、片山潜著《都市社会主义》《我的社会主义》等。其中,《社会主义神髓》与《我的社会主义》为“日本明治时代社会主义的代表文献”[6]。1903 年,社会主义结社“平民社”成立,同时发行了日本历史上第一个社会主义杂志——周刊《平民新闻》。1904 年,该刊第53 号刊出了幸德秋水和堺利彦合译的《共产党宣言》,这在日本乃至东亚共产主义运动史上都是一件极具历史意义的大事。

与此同时,清政府统治下的中国成了资本主义国家掠夺和侵略的主要目标。丧权辱国的《南京条约》的签订,使中国沦为半殖民地半封建社会,领土和主权受到了严重侵犯。甲午战争中清政府的惨败令维新派认识到日本从弱变强的历史事实,主张效法日本明治维新,变法图强。19 世纪90 年代,清政府中具有先进意识的官僚倡导留学日本。1896 年,唐宝锷、戢翼翚等13 人受清政府驻日公使馆招募,随理事官员东渡日本,成了首批官派留学生。19 世纪末至20 世纪初,中国留日学生数量逐年增多。1905 年初,留日学生已有三四千人,1906 年则是留日学生人数最多的一年,共达一万三四千或者二万名之谱[7]。中国百年留日运动史上,曾推动“西学东渐”并极大影响中国近代文化发展的留日运动,当属1896 年至1911 年的第一时期。这一时期是中国人留学日本运动的高潮期,同时也是留日运动最为辉煌的时期。随着留学人数不断攀升,留日学生在日成立了各种团体。从1898 年东京九段体育会成立,到1910 年两湖铁路会成立,几乎每年都有新的留学生团体成立[8]。从性质上来看,这些团体主要包括留学生会馆等公益团体以及译书汇编社、中国达识译社等编译社文化团体。20 世纪初,这些编译团体翻译和出版了大量介绍西方新思潮的著作。1900 年以后,留日学生还在日本创办了《开智录》《浙江潮》等数十种进步刊物,介绍和宣传西方社会主义新思潮。也就是说,晚清最大规模的留日热潮,使一大批近代中国知识分子得以接触明治维新后日本改造过的西方近代思潮,并加速了他们的觉醒进程。

概而言之,社会主义思潮在日本明治时期的蓬勃发展,社会主义学说相关著作的大量诞生,与留日热潮中催生的译书团体、出版机构等,共同推动了社会主义学说与马克思主义在近代中国的翻译与传播。

二、《社会主义神髓》最早的汉译及译介特征

《社会主义神髓》作者幸德秋水(1871—1911),生于日本土佐幡多郡中村(今日本四国高知县幡多郡中村町),是近代著名的日本社会主义思想家、活动家。19 世纪末期,幸德秋水开始接触社会主义思想,并于1901 年在《万朝报》公开宣布自己是一个“社会主义者”。同年,幸德秋水出版批判资本主义列强的著作《20 世纪之怪物帝国主义》。1903 年7 月5 日,幸德秋水出版了系统论述社会主义问题的著作《社会主义神髓》。该书于同年7月25 日再版,9 月第3 版,11 月第6 版,1905 年第7 版出版。《社会主义神髓》内容大体上以《共产党宣言》和《社会主义从空想到科学的发展》为依据,由“绪论”“贫困的原因”“社会主义的主张”“社会主义的运动”等7 章及“附录”组成,代表了20 世纪初日本社会主义理论所能达到的最高水平。

《社会主义神髓》原著出版后三个月,即1903年10 月,《浙江潮》编辑所就出版了中国达识译社译本,这也是《社会主义神髓》首个汉译本。《浙江潮》1902 年创刊于日本,是中国达识译社的机关刊物,其主要栏目包括“日本见闻录”“新书绍介①“绍介”为日文词汇,即“介绍”的意思。”等。毋庸置疑,刚刚出版的《社会主义神髓》自然符合其“新书”标准。为引入新思潮,近代留日知识分子对日本社会主义理论著作的翻译,是中国马克思主义早期传播史的重要组成部分,因此,从翻译学等角度出发,在社会历史文化语境和文本语境下对原著和译本进行对比考证,才能更加客观地了解早期社会主义学说和马克思主义的翻译与传播,更加清晰地掌握译本特征及传播路径。为此,以下特从1903 年出版的《社会主义神髓》日文版与中国达识译社译本中摘取几组例文进行对比,以考证其翻译与传播。例如:

原文:於是乎吾人は现时社会の病源に於て、略ぼ知る所あるを信ず。何ぞや、曰く、多数人类の飢冻は、富の分配の不公に在り、富の分配の不公は、生产物をして生产者の手に帰せしめざるに在り、生产物をして生产者の帰せしめざるは、地主资本家なる少数阶级の略夺する所となれば也、地主资本家の略夺する所となるは、土地や资本や一切生产机関をして初めより地主资本家の手中に占有せしむれば也[9]20-21。

译文:是故审现时之病源,在富之分配不公;分配不公,在生产物不归于生产者,而为地主资本家所掠夺而垄断焉。为地主资本家所掠夺而垄断焉,则凡生产机关直不啻为地主资本家子孙万世之业者矣[10]155。

上面例子最直观的印象便是译文下划线部分使用了原文中的汉字词汇即所谓的“和制汉语”,例如,译者将日文中的“生产物”“生产者”“地主资本家”“生产机関”等词汇几乎原封不动地“搬”进了中文译文,由此,“生产物”“生产者”“地主资本家”“生产机关”等术语出现在了汉译本中。再如以下例文:

原文:果して然らば之が治疗の术亦実に知るに难からざる也。予は即ち断言せんとす、今の社会问题解決の方法は、唯だ一切の生产机関を、地主资本家の手より夺ふて、之を社会人民の公有に移す有るのみと[9]21。

译文:治之疗之之术奈何?唯有移地主资本家之一切生产机关,为社会人民所公有而已[10]155。

与前面的例文一样,中文译文中也使用了原文中的汉字术语,例如“地主资本家”“生产机关”“社会”“公有”等。“一个民族的文化只有吸收其他民族的文化才能不断发展。”[11]40吸收外来文化的最便捷的渠道是翻译。清末留日知识分子的这种大量使用日文汉字的“异化”翻译策略,为我们输入了“异质文化”与“异质思想”。特别是表述马克思主义重要概念的术语,经由这种方式进入了中文语境。例如下文:

原文:マルクスは尽くし谓らく、『交換は決して価格を生ずる者に非ず、価格は決して市场に於て创造せらるゝ者に非ず。而も资本家が其の资本を运転するの间に於て、自ら其额を増加することを得るは何ぞや。他なし、彼等は実に価格を创造し得る所の惊く可き力を有する商品を购买するを得れば也。此の商品とは何ぞや、人间の労働力此れ也。(中略)一日三志を以て购买せらる、其差额を名けて剰余価格(サープラス·ブァリュ)と云う。(略)』[9]41

译文:马尔克斯盖谓:交换之时,决不生价格;价格之创造,决非在市场。而资本家运转起资本之间,得自高下其额者,彼实具有创造价格之能力,以购卖商品也。今夫商品者,人间之劳动力是也。……其三志之差额,名曰“剩余价格”[10]160。

对于清末知识分子来说,上面译文中划线部分的“交换”“价格”“市场”“商品”“剩余价格”等概念和术语还是较为陌生的,但是通过译者“主动接纳”和“尽量保留”的翻译,这些概念逐渐进入了中文文本与中文语境。需要指出的是,关于清末汉译日本马克思主义著作中的“剩余价格”表述,有些学者认为是因为早期译者不了解马克思主义而造成的误译。然而,通过原文与译文的对比,就可明白这并非“误译”,而是日文汉字词汇在译本中的“挪用”。翻译作为某个历史时期的活动,其成果也必然会带有明显的历史特征。上面几组例文中大量使用日文汉字的情况,也可看作是《社会主义神髓》中国达识译社译本的特征之一。单从词汇层面来看,中国达识译社译本的特征如表1 所示。

表1 《社会主义神髓》中国达识译社译本术语考察①此处所用文本分别为[日]幸徳秋水:《社会主义神髄》,东京:朝报社発行,1903 年;高军等:《五四运动前马克思主义在中国的介绍与传播》,长沙:湖南人民出版社,1986 年。

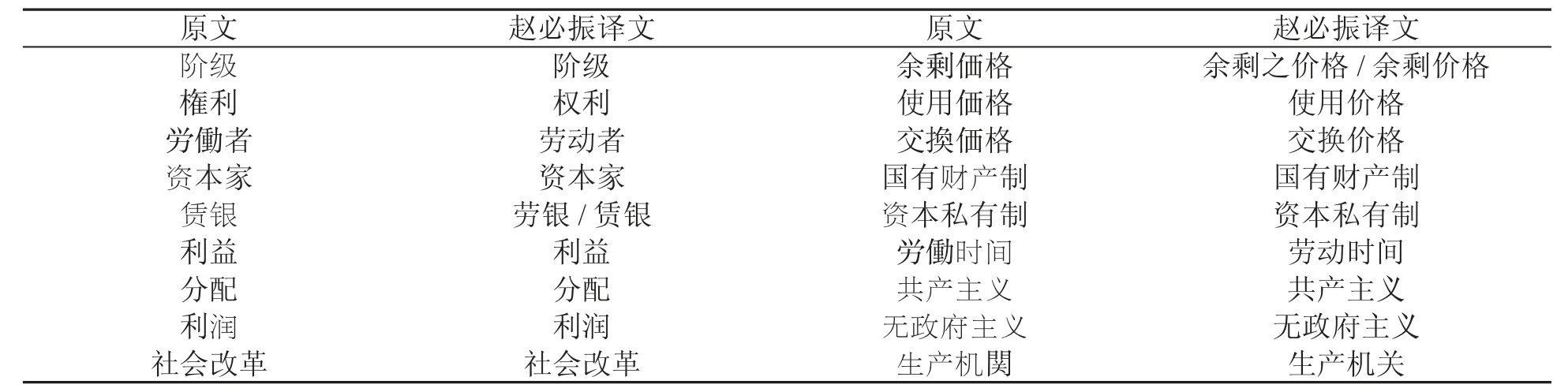

从上表中的日文词汇与中文译词对比可见,译文中大量使用了“剩余价格”“赁银”“生产力”“生产机关”“职工”“阶级之斗争”等日文汉字术语。事实上,不仅《社会主义神髓》汉译本如此,清末经由日文译介的早期社会主义学说和马克思主义著作都具有这一特征。同样出版于1903 年的村井知至著、罗大维译《社会主义》与福井准造著、赵必振译《近世社会主义》中就大量使用了原文中的词汇。例如《社会主义》罗大维译本中,有“产业革命”“机器工业”“劳动者”“资本家”“垄断”等汉字词汇即“和制汉语”,《近世社会主义》赵必振译本也是如此。如果以《近世社会主义》赵必振译本为例,来进一步考察其中词汇术语等汉译情况的话,例如其中有译文“马陆科斯之‘价格论’,以价格之分离为始。彼论价格分离之道,分‘使用价格’及‘交换价格’二种”②原文为:“マルクスの価格论は価格の分离に始まる。彼は価格を分离して之に「使用価格」及び「交換価格」の二种类ありとせり。”[12]6。文中划线部分同样是来自原文中的汉字词汇,与《社会主义神髓》中“价格”与“价值”在原文与译文中的使用情况类似,文中“使用价格”即“使用价值”,“交换价格”即“交换价值”。从赵必振译《近世社会主义》中例摘部分词汇来看:“和制汉语”在汉译本中大量使用的特征,想必也可以通过表2 更加直观地了解。因此,早期社会主义学说和马克思主义著作的汉译考察,需在“当时的历史背景”下进行。并且,也只有借助原文和译文的对比考证,才能够更加合理地评价译文质量和译者工作。近代知识分子日文翻译的早期社会主义学说和马克思主义著作之所以具有上述明显的语言特征,那是因为清末译介日文书籍的译者,大部分都是赴日不久的留学生或者流亡日本的知识分子。《社会主义神髓》具体译者不详,但是结合留日热潮的兴起与《浙江潮》的创办时间来看,中国达识译社成员旅居日本的时间应该不会太长。再如被称为“中国马克思主义译介第一人”的赵必振,1900年赴日,1902 年就翻译出版了《20 世纪之怪物帝国主义》,次年出版译著《近世社会主义》。再如,1905 年赴日留学的宋教仁,次年便译介了刊登在日本杂志《社会主义研究》的《万国社会党大会略史》一文。因此,从这个角度来说,译者的日语水平及日文中汉字带来的便利性等因素,都影响了原文术语和概念在当时汉译日文著作中的大量使用。

表2 《近世社会主义》赵必振译本术语考察①此处所用文本分别为福井準造《近世社会主义(上巻)》,东京:有斐阁书房,1899 年;福井准造;赵必振译:《近世社会主义》,上海:广智书局,1903 年。

再者,明治维新后跻身强国之列的日本对近代留学生产生了强烈的刺激。在他们看来,日本输入西方先进思潮并在本土语境下进行思想重构,是其迅速强大的原因之一。“近代中国由于西方国家这一‘他者’的强行闯入,致使‘世变’日亟,创剧痛深,‘自我’即民族的生死存亡遂成为最为迫切的问题,而固有的文化不足以应对危机,因此,对西方这一异质的‘他者’文化的理解和应对,遂成为一个时代性的重建‘民族’所必须首要解决的重大课题。”[13]因此,借鉴日本的经验将已经进入日本的西学经由译介渠道引入近代中国,便具有了合理性。幸德秋水曾指出写作该书的目的:“近来出版的许多有关社会主义的著作和译本,大都出于非社会主义者之手,往往陷于独断,失其正鹄,否则就是只讨论其一部分,或者只介绍其一方面。另外,篇幅浩瀚的就过于烦冗,简短的又有难得其要领的缺点。”[10]147而《社会主义神髓》则是要使人“领会它的大纲”“理解它的要旨”。此外,《浙江潮》在其发刊词中称:“浙江潮,挟其万马奔腾、排山倒海之气力以日日刺激吾国之脑,以发其雄心养其气魄。”[14]1并希望借“日本见闻录”“绍介新书”等栏目为“不能东游”的“内地之士”“绍介”“东方新国之规模气象”[14]4,可以说,《社会主义神髓》中国达识译社译本的诞生就肩负着此种历史使命。

翻译活动受文化的影响,同样,翻译活动还受到文化强弱的影响。换句话说,强势文化往往会通过翻译等途径向弱势文化渗入。与明治维新后的日本文化相比,清末的中国文化处于弱势的地位。因此,利用日文与中文同根同源的便利性,将日文原文中的重要概念“搬入”译文的译法是接纳新思潮最便捷的方式,同时也体现出早期译者对外域文化的包容和接纳的姿态。“两种文化的交融,往往首先取决于文化接受者有否吐纳异质文化的胸襟和姿态,因为这常常是一种文化能否容忍、呼应另一种文化‘冲击’的前提。”[15]与新概念和新术语同时进入中国的,是早期社会主义学说与马克思主义。正如前面例文所提及的那样,《社会主义神髓》中使用马克思理论对“资本家”与“劳动者”之间的矛盾发展做了系统阐述:“马尔克斯盖谓:交换之时,决不生价格;价格之创造,决非在市场。”“彼等资本家谋所以厚其资本者,唯从劳动者掠夺此剩余价格,然则此劳动力之‘剩余价格’也,有不全为大盗积者乎?”[10]160即劳动者在生产过程中不仅能生产出价值,而且还能生产出剩余价值,而资本家生产的目的就是掠夺剩余价值。然而,资本家无休止地掠夺剩余价值,导致了“资本家劳动者阶级之战”,最终“资本家终至有无以驾驭劳动者之生产力之一日”到来,即《社会主义神髓》中说的“新时代”的到来。

由上可见,翻译是不同语言之间的转换活动,但更是异质文化之间的传输活动。清末“留学生的派遣,改变了文化接受的方式,使纵向的传承让位给横向的接纳,实质上也就是改变了文化接受的内容和目标”[16]。近代留日知识分子对早期马克思主义文献“异化”的翻译,为社会主义学说和马克思主义在中国的传播带来了最初的概念,奠定了知识基础。

三、《社会主义神髓》的重译及马克思主义中国化

继1903 年中国达识译社译本之后,《社会主义神髓》多次被重译并出版。这几个译本主要是1906 年由东京中国留学生会馆社会主义研究社出版的蜀魂(生平不详)译本,1907 年由东京奎文馆书局出版的创生即谭其茳译本,1912 年在《东方杂志》第8 卷第11~12 号、第9 卷第1~3号连载的高劳①高劳,即杜亚泉(1873—1933),原名炜孙,号亚泉。译本。1923 年,在纪念《东方杂志》创刊20 周年之际,由上海商务印书馆出版了东方杂志社编纂的《社会主义神髓》高劳译本[17]。继而,1963 年北京商务印书馆出版了马采译本,该译本于2009 年由商务印书馆重印。

同一个底本出现多个译本或被多次重译,说明原作有重大价值,或者“后来者较前人对原著可能有更深刻的认识”[11]127。因译本所诞生的历史时期不同,或者译者的翻译策略不同,不同译本体现在语言等方面的特征也不尽相同。正所谓“每个时期的译本也透露了当时的语言、出版、文学风尚、读者要求和总的社会文化情况”[18]。因此,作为阐述科学社会主义的分量之作,《社会主义神髓》的汉译及马克思主义在不同时期的译文阐释与思想建构各具特征。为了能够直观而清晰地了解不同译本的翻译,特将具有代表性的中国达识译社译本、高劳译本②经对比,高劳译《社会主义神髓》上海商务印书馆版本(1923),与《东方杂志》连载版(1912)内容一致,仅仅标点符号略有不同。为便于阅读,文中使用标点符号为“,”“。”的上海商务印书馆版本。、马采译本放在同一个表格内进行对比,以探究马克思主义在中国不同历史时期被认识、被接受以及被阐释的情况,详见表3。

表3 《社会主义神髓》不同译本对比③此处所用文本分别为[日]幸徳秋水:《社会主义神髄》,东京:朝报社発行,1903 年;高军等:《五四运动前马克思主义在中国的介绍与传播》,长沙:湖南人民出版社,1986 年;[日]幸德秋水著;高劳译《社会主义神髓》商务印书馆,1923年;[日]幸德秋水著;高劳译《社会主义神髓》商务印书馆,1963 年。

从表3 来看,最明显的特征依然是一些概念和术语的不同译法,例如,马克思的名字在三个译本中分别为“凯洛·马尔克斯”“马克斯Marx”“卡尔·马克思”,“経済的生产及び交換の方法”则分别译为“经济的生产及交换之方法”“经济上生产及交换之方法”“经济生产与交换方式”,显然马采的译文更接近现代汉语,尤其是引号内的经典论断,中国达识译社的译文还带有文言文特征,高劳译文则处于向白话文体过渡的文白夹杂阶段。第二组例子也是如此,“剰余価格”的译法无须多言,句末波浪线部分的翻译更能体现译文从文言文向现代汉语过渡的特征。不同于中国达识译社译本中笼统地将“改良の器械は、再び転じて剰余価格略夺の武器となる”译成“盗器愈以加利”而忽略了“机器”成为“掠夺剩余价值的武器”这一重要信息,高劳译本和马采译本则完整且准确地翻译阐释了资本家对剩余价值无休止掠夺的内容,即马克思剩余价值学说的重要内容。类似的情况还有表4。

表4 《社会主义神髓》不同译本对比

与表3 一样,重要概念和术语不仅译法不同,其内涵多少也有所区别。例如句末的“一科学”“一个科学之教义”“一门科学理论”,高劳译本中沿用了原文概念,而中国达识译社译文省去了原文中的“教义”二字而缩小了其含义,马采译本中的“一门科学理论”则明确了“社会主义”的定位即“科学理论”,从而体现出现代知识分子对“社会主义”与《共产党宣言》的深刻认识。表中其他划线部分的术语亦是如此,《共产党宣言》名称和“阶级斗争”也有不同的译法。尤其是“阶级斗争”,中国达识译社译本明显受日文影响将其译为“阶级战争”,1923 年的高劳译本也使用了“阶级战争”一词,1963 年的马采译本中则译为“阶级斗争”。“文化翻译原则的最终目的,既不是要源语文化去削足适履地适应目的语文化,也不是要目的语文化左右逢源地适应原语文化。”[21]261正如该词在《共产党宣言》陈望道译本(1920)中译为“阶级争斗”,而到了1938 年出版的《共产党宣言》成仿吾、徐冰译本中,已译为“阶级斗争”一样,不同历史时期的译文即是符合不同历史文化语境的译介成果。再如,在马克思主义数十年的翻译与传播过程中,“剰余価格”汉译也从最初的“剩余价格”发展成为“剩余价值”。这些词汇的“进化”过程,既是马克主义概念和术语的演变过程,又是“发自欧洲—经由日本—开向中国”[22]的文化传输,尤其是马克思主义的传播过程。《社会主义神髓》不同时代的译本便是最好的例证,详见表5。

表5 《社会主义神髓》不同译本术语译介考察

从三个译本出版的时期来看,中国达识译社译本诞生于先进知识分子渴求新思潮的清末社会大变革时期,“拿来主义”正是此时期输入先进思潮和外来文化的主流途径,因此,译本在一定程度上体现了译者对源文化的接受态度;高劳译本诞生于进步知识分子批判旧文化、倡导新文化的时期,在他们看来,只有借鉴和吸收外来文化并进行中国社会文化语境中的“改造”和“重构”,才能实现中国社会文化结构的创新,才能走上“文化救国之路”[23],因此译文既“接纳”了外来文化,也有向白话文过渡的倾向;诞生于20 世纪60 年代的马采译本弥补了前人译本的不足,在新的历史生态条件下对马克思主义做了更为深刻、更符合现代汉语语境的阐释。作为早期马克思主义著作汉译次数最多的译本之一,《社会主义神髓》跨越半个多世纪的翻译历程也是马克思主义适应中国历史文化语境的历程,这一语境恰恰是马克思主义中国化的初始语境。通过翻译,“目的语从各方面接触外域文化,由于吸收外域文化的滋养,上升为一种更有生命力、更适应新的历史生态条件的新文化”[21]261。正因为如此,马克思主义才得以在中国历史文化语境下不断被完善,乃至“生根”并逐步中国化。“马克思主义中国化的理论源头是经典著作文本的中国化,其在中国早期从翻译开始就承载着中国化特征”[24]332,《社会主义神髓》的翻译不仅为马克思主义中国化奠定了坚实的文本、版本基础,也为马克思主义中国化带来了丰富的理论与思想资源。

结语

马克思主义在中国的传播,与无数志士仁人对早期马克思主义文献的汉译密不可分。马克思主义的汉译历程,是中国知识分子在接触外域文化、深刻认识中国文化与中国具体国情的前提下,使马克思主义本身改变自己的形式与中国国情相适应,从而在中国生根并逐步实现马克思主义中国化的历程。近代留日知识分子对日本早期马克思主义文献的汉译,既是日本“镜像”马克思主义在中国的翻译与传播历程,也是马克思主义在中国历史文化语境下“生根”并逐渐成长为更具生命力的新文化的过程。经由近代日本输入中国的日文词汇、术语和概念等内容,不仅对中国马克思主义术语的产生带来了较大的影响,也为近代中国知识分子对来自西方的思潮——马克思主义的理解与接受做出了一定的贡献。文章主要从翻译学和文献学的视角出发,以幸德秋水著作《社会主义神髓》为例,通过原文和译文以及不同时期译本之间的文本对比,再现了马克思主义重要概念和术语的汉译与演变过程,勾勒了马克思主义在中国历史文化语境下的翻译、传播乃至中国化路径。从对比考证可知,数代知识分子对《社会主义神髓》的翻译为马克思主义中国化奠定了文本基础,为马克思主义中国化带来了理论与思想资源。文章基于中外文文本进行的考证研究,为马克思主义早期汉译与传播史相关研究提供了一定的文献和学理支撑。