不同黄斑内界膜手术联合空气填充治疗特发性黄斑裂孔

2022-03-11韩方媛金长辉

张 英,韩方媛,金长辉,谭 薇

0引言

黄斑区视网膜是影响人眼视功能最为敏感区域,该区域的眼部疾病可导致严重的视力下降,影响患者的生活质量。其中特发性黄斑裂孔就是导致中心视力严重受损的临床疾病之一。玻璃体切除联合内界膜剥离术是较为传统的治疗黄斑裂孔的手术方式,裂孔闭合率较高,约95%的患者术后黄斑裂孔可形成不同形态闭合[1-2]。然而部分患者术后黄斑裂孔虽然闭合,但黄斑中心凹处视网膜色素上皮(retinal pigment epithelium, RPE)仍然缺失,黄斑裂孔仅仅为贴伏状态的闭合,导致术后视力预后不良[3]。近年来有学者采用玻璃体切除联合内界膜翻转治疗特发性黄斑裂孔,结果显示可获得更好的解剖学复位,进而获得更好的术后视力[4]。然而实际操作过程中发现内界膜翻转术中不稳定性因素导致术后内界膜瓣覆盖不佳,因此我们将内界膜翻转覆盖术做了细微改良,从而提高手术成功率,总结如下。

1对象和方法

1.1对象回顾性研究。纳入2017-07/2020-06就诊于遵义市第一人民医院眼科,明确诊断为特发性黄斑裂孔的患者22例,其中男6例6眼,女16例16眼,年龄36~83岁,病程1wk~10a。根据手术方式将其分为内界膜剥除组8例8眼和内界膜翻转覆盖组14例14眼。纳入标准:所有入组患者明确诊断为特发性黄斑裂孔,临床资料完整。排除标准:合并玻璃体出血、视网膜脱离、糖尿病视网膜病变、黄斑变性、青光眼、眼外伤等影响视力疾病者。本研究遵循《赫尔辛基宣言》,通过遵义市第一人民医院伦理委员会审查,患者自愿接受相关检查和手术方案,并签署知情同意书。

1.2方法

1.2.1手术方法所有患者均由同一名手术医师使用同一台手术显微镜完成。先行25G微创玻璃体切除,在曲安奈德的辅助下形成玻璃体后脱离,完全切除玻璃体后皮质后,用0.025%吲哚菁绿染色进行内界膜染色。内界膜翻转覆盖组在44P内界膜镊于上方血管弓旁起瓣处将内界膜剥离,向下方剥离越过裂孔下缘,保留黄斑颞下方内界膜作为基底,将上方剥离的内界膜翻转覆盖裂孔,并将孔缘处内界膜小心填塞于裂孔缘下方(改良:为了避免单纯覆盖容易发生内界膜移位的风险,在进行内界膜翻转覆盖时将已覆盖的内界膜部分填塞于孔缘下方,起到固定内界膜、从而降低其移位的风险),再行气液交换,用消毒空气充填玻璃体腔。内界膜剥除组则是在裂孔周围2PD外将内界膜完全游离撕除,再进行气液交换,消毒空气填充玻璃体腔。两组患者术后需保持俯卧位1wk。术后随诊复查至少3mo。

1.2.2检测指标所有患者术前、术后均进行最佳矫正视力(best corrected visual acuity,BCVA)、非接触眼压、裂隙灯下眼底检查、相干光学断层成像术(optical coherence tomography,OCT)检查。所有操作均由同一名有经验的技师完成。将患者术前、术后BCVA转换为LogMAR视力进行统计学分析,利用OCT来观察并测量术前黄斑裂孔情况、术后黄斑裂孔愈合形态及黄斑中心凹厚度变化情况。视力变化指标:术后的BCVA与术前相比数值大于术前视为视力下降,数值小于术前的数值视为视力提升,数值相等视为视力不变。

1.2.3黄斑裂孔愈合形态以术后3mo OCT检查的黄斑区视网膜图像来确定最终闭合状态。术后裂孔愈合类型由同一名眼科医师参照Michalewska等[2]的分类方法将术后裂孔愈合形态分为四类:U型愈合:术后裂孔的愈合形态和正常黄斑中心凹的形态相似;V型愈合:术后裂孔的愈合形态为陡峭的中心凹形态;不规则型愈合:术后裂孔愈合形态为不能用U型和V型描述的形态;不愈合型:黄斑中心凹处视网膜神经上皮层缺失,且在裂孔周围存在扁平的袖套样液体。

2结果

2.1两组患者术前一般资料比较两组患者术前年龄、病程、眼压、BCVA、黄斑裂孔最小直径的比较差异均无统计学意义(t=-0.594、0.666、1.773、-1.605、-1.322,均P>0.05),见表1。

表1 两组患者术前一般资料比较

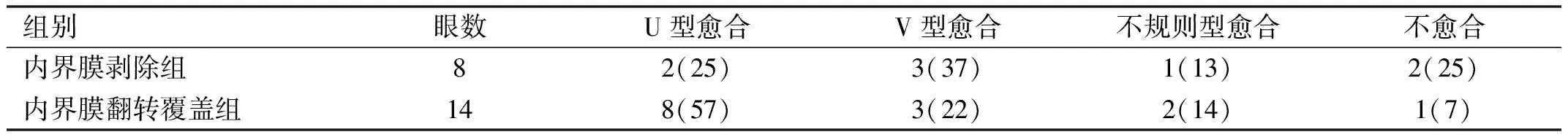

2.2两组患者术后裂孔愈合率及手术前后眼压比较内界膜剥除组黄斑裂孔愈合率75%(6/8),内界膜翻转覆盖组裂孔愈合率为93%(13/14),两组患者裂孔愈合率差异无统计学意义(P=0.527),见表2。两组患者术前与术后1wk眼压比较差异均无统计学意义(t=2.333、2.144,均P>0.05),见表3。

表2 两组患者术后3mo时黄斑裂孔愈合形态 眼(%)

表3 两组患者术前术后眼压比较

2.3两组患者术前术后BCVA比较两组患者术后BCVA在时间的差异有统计学意义(F时间=18.426,P时间<0.001),但两组BCVA的变化趋势相似,组间及交互的差异无统计学意义(F组间=1.319,P组间=0.289;F组间×时间=1.658,P组间×时间=0.211)。两组患者术后1wk BCVA较术前下降,差异均有统计学意义(t=-2.200、-3.092,均P<0.05)。内界膜剥除组术后3mo BCVA较术前视力提高,但差异无统计学意义(t=0.995,P=0.3337)。内界膜翻转覆盖组术后3mo BCVA较术前视力提高,差异有统计学意义(t=2.503,P=0.019),见表4。

表4 两组患者术前术后BCVA比较

2.4两组患者术后黄斑中心凹厚度变化比较两组患者术后黄斑裂孔愈合,黄斑中心凹厚度总体的变化在时间、组间及交互的比较差异均无统计学意义(F时间=1.054,P时间=0.346;F组间=0.110,P组间=0.750;F组间×时间=2.391,P组间×时间=0.152),见表5。

表5 两组患者术后黄斑中心凹厚度比较

3讨论

黄斑裂孔是指黄斑区的神经上皮层局限性的全层缺损,按其发病机制可分为特发性黄斑裂孔和继发性黄斑裂孔。玻璃体后皮质对黄斑部切线方向的牵拉可能是特发性黄斑裂孔的发生机制[5]。黄斑裂孔形成后将会导致视力下降、视物变形、中央黑影等症状,会造成严重的视功能损害,且治疗难度大、风险高[6]。手术是治疗特发性黄斑裂孔的主要方式。手术效果无法预测,近年来演变了多种手术方式,主要有内界膜剥除术、内界膜填塞术以及内界膜翻转覆盖术。本文采用微创玻璃体切除联合改良内界膜翻转覆盖术,并与传统内界膜剥除术进行比较,发现两组患者术前BCVA、眼压、年龄、裂孔直径差异均无统计学意义。两组患者术后裂孔闭合率均较高,但两组之间的比较差异无统计学,与既往报道不同[7],考虑可能因为本文纳入的样本量较少有关。

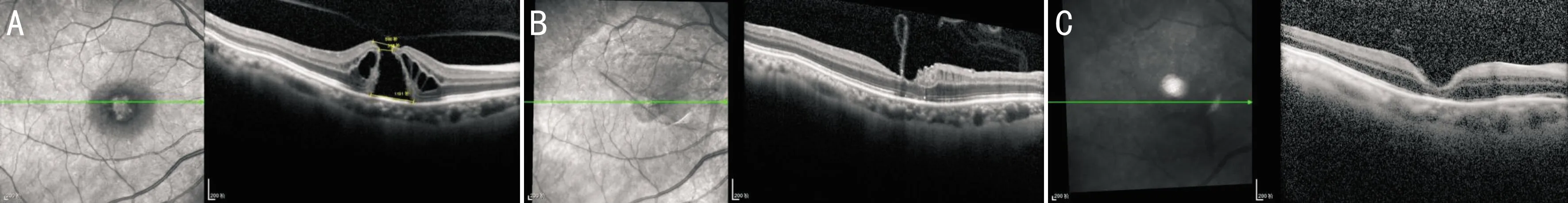

玻璃体切除联合内界膜翻转覆盖术不但可以解除玻璃体对黄斑区视网膜的机械牵拉[8],术中还将剥离的内界膜翻转覆盖于裂孔处,覆盖的内界膜组织促进Müller细胞、神经胶质细胞以及光感受器细胞向黄斑中心凹迁移,从而促进裂孔的愈合,达到重建黄斑区视网膜结构的目的,改善患者视功能[7,9]。本文研究结果显示两组患者术后黄斑中心凹的结构有不同程度的恢复,两组患者术后BCVA随术后时间发生变化,且内界膜翻转覆盖组术后3mo BCVA较术前提高,差异有统计学意义,这可能与改良内界膜翻转覆盖组术后黄斑裂孔愈合多呈U型或V型愈合,更接近黄斑中心凹自然形态,外层结构恢复连续性较好有关,因此术后视功能的恢复也较好。而内界膜剥除组术前与术后BCVA的差异则无统计学意义,裂孔愈合形态U/V型愈合也较少。与其他研究[10]内界膜填塞较内界膜剥除治疗大直径黄斑裂孔术后视力恢复较好有类似结果。然而内界膜填塞对手术医师要求较高,若内界膜填塞过多则可能导致裂孔处组织过度增生,裂孔愈合处呈丘样隆起[10],影响黄斑结构恢复。单纯内界膜翻转覆盖术后内界膜容易移位不能良好覆盖与裂孔之上。因此本文手术方式做了细微的改良,将黄斑区的内界膜剥离越过裂孔,然后将内界膜翻转覆盖于裂孔上,并将覆盖于裂孔上的内界膜部分填塞入裂孔内,术中内界膜则不易发生移位,提高患者术后裂孔的U型愈合率,为患者带来满意的视力提升(图1)。术后黄斑中心凹厚度随时间推移两组均无显著变化,表明改良术式未出现裂孔处过度增生导致黄斑厚度显著增加的情况发生。此外,我们还发现两组患者术前术后自身对照比较,术后1wk两组患者视力下降,差异有统计学意义,考虑是术后空气填充尚未完全吸收,导致术后1wk视力下降。

图1 内界膜翻转覆盖组患者手术前后裂孔情况 A:术前;B:术后1wk;C:术后2wk。

本研究发现在特发性黄斑裂孔的治疗中改良内界膜翻转覆盖术能有效提高黄斑裂孔愈合率,改善患者视功能。因特发性黄斑裂孔的发病率较其他疾病少,因此本文回顾性研究的病例数较少,后续仍需进一步加大样本量做前瞻性的临床研究来观察该手术方式的长期有效性。