秸秆带状覆盖对西北旱地小麦籽粒灌浆速率和产量的影响

2022-03-11高甜甜柴守玺李亚伟杨佳佳程宏波赵广才

高甜甜 柴守玺 李亚伟 杨佳佳 程宏波,* 赵广才

(1 甘肃农业大学农学院,甘肃 兰州 730070;2 中国农业科学院作物科学研究所,北京 100081; 3 甘肃农业大学生命与技术学院,甘肃 兰州 730070)

小麦(TriticumaestivumL.)是世界上种植面积最大的粮食作物之一[1]。我国西北干旱半干旱雨养农业区光照充足,但水资源紧缺,无灌溉条件[2]。因此,一般采用覆盖栽培技术来实现稳产高产[3]。秸秆覆盖是目前开发和应用较广的覆盖栽培技术之一,具有蓄水保墒、调温控温和稳产增产的作用[4],但传统的全地面秸秆覆盖会导致土壤温度过低,作物生长延缓,增产不显著等问题[5-6]。甘肃农业大学作物耕作与栽培团队进行了多年多点试验示范,提出了“种的地方不覆,覆的地方不种”的秸秆带状覆盖小麦栽培新技术,取得了显著的增产效果[7-8]。

在作物全生育期使用秸秆覆盖技术有利于增加作物株高[9-10]及各部位干物质的积累与转运[11-12],促进籽粒灌浆,提高产量[13],其中对灌浆速率的影响在籽粒生长各阶段均存在显著差异[14]。免耕秸秆覆盖相较于传统耕作的小麦在灌浆至成熟期土壤温度略低,可减缓干热风对小麦的伤害,有利于小麦籽粒灌浆[15]。旱地小麦高产关键在于水肥管理,秸秆覆盖可以提高自然降水利用率,进而影响作物产量形成,免耕覆盖在一定范围内随干旱程度的加重增产效果更明显[16]。另外,相关研究表明提高小麦产量的关键是提高成穗率、增加单位面积有效穗数[17]。地膜覆盖处理小麦花后叶片的叶绿素含量比露地对照高,可延缓叶片衰老,增强同化能力,提高籽粒产量[18]。秸秆覆盖处理的平均作物产量较未覆盖处理有所提高[19]。小麦产量在一定范围内随秸秆覆盖量的增加而提高[20-21]。

已有诸多学者做了大量关于秸秆覆盖对小麦株高、籽粒灌浆和产量的影响的研究,而关于秸秆带状覆盖对小麦植株及产量性状影响的研究较少。因此,本研究以西北旱地小麦主要种植区生态条件为背景,比较秸秆带状覆盖对小麦小穗败育率、节间长度及株高、籽粒灌浆速率和产量的影响,以期探明秸秆带状覆盖对旱地小麦增产的效果,为旱地小麦高产稳产的栽培方法提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料与试验地概况

试验于2017―2018年在甘肃省通渭县进行,该地海拔1 750 m,年均气温7.2℃。试验期间冬小麦生育期(2017年9月11日至2018年7月13日)总降水量387.4 mm,较往年平均降水量(219.6 mm)多167.8 mm,其中有效降水量(≥5 mm)307.8 mm,属于丰水年份;试验区土壤为黄绵土,0~20 cm土层平均容重为1.25 g·cm-3,土壤有机碳含量5.52 g·kg-1,全氮0.65 g·kg-1,有效磷10.63 mg·kg-1,速效钾107.1 mg·kg-1,pH值8.5。供试小麦品种为定西农业科学院提供的陇中2号。

1.2 试验设计

试验设秸秆带状覆盖(M)和露地种植(CK)2种主要种植模式,其中秸秆带状覆盖设置4个不同覆盖度,即种植带等间距播种3行小麦(M3)、4行小麦(M4)、5行小麦(M5)和6行小麦(M6),其种植带和覆盖带的带幅比分别为35∶50、50∶50、70∶50、85∶50,覆盖度分别为59%、50%、40%、37%。秸秆覆盖量为风干重9 000 kg·hm-2(约为1 hm2旱地玉米的秸秆量)。各处理小麦播种量均为225 kg·hm-2,播种时预留覆盖带,土壤封冻前(一般在小麦三叶期)将秸秆放置于覆盖带,覆盖时秸秆覆盖带与播种带两个边行各留2~5 cm间距,以防秸秆压苗,各处理行距为17 cm,播种方式为机械条播。各小区所施纯氮150 kg·hm-2、P2O5120 kg·hm-2,做基肥一次性施入,所用肥料为尿素(N 46%)和磷酸二铵(P2O546%)。花后7 d用三唑酮、吡虫啉和磷酸二氢钾进行 “一喷三防”,防后期病虫害和干热风等。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 产量的测定及考种 成熟后按小区收获,现场称鲜重,晒干后再次称重,计算产量。考种在小麦收获前1周左右取样,每处理随机选3个点取样,同一小区3个样点混合,在各小区的混合样中随机取20株进行室内考种,测定株高[从分蘖节量起至穗顶(芒除外)的平均高度]、各茎节长、穗长[穗轴基部至穗顶(芒除外)的长度]、总小穗数(每穗结实小穗和不孕小穗的总和)、不孕小穗数、穗数、穗粒数(20穗的平均每穗结实粒数)、千粒重(风干籽粒随机取样1 000粒称重,以2次重量相差不大于其平均值的3%为准)等指标。

1.3.2 灌浆速率的测定 每小区选取扬花期一致的100穗挂牌标记,花后一周开始,每隔5 d取样1次,每次在各试验小区取10穗,于105℃杀青20 min(前期籽粒过小不易脱粒,先对穗子杀青而后脱粒),80℃恒温烘至恒重,测定籽粒千粒重,并按公式计算灌浆速率:

灌浆速率=每次测定籽粒干物质增加质量/测定间隔的天数。

1.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2016和SPSS 20.0软件进行数据分析和处理,采用Duncan法进行差异显著性检验,显著水平为α=0.05。

2 结果与分析

2.1 覆盖对小麦产量及产量构成要素的影响

由表1可知,秸秆带状覆盖能影响小麦籽粒产量及产量构成因素(穗数和穗粒数)。秸秆带状3行(M3)的籽粒产量较CK显著提高6.2%,而4行(M4)、5行(M5)、6行(M6)分别较CK降低0.8%、5.2%、6.2%,各秸秆带状覆盖处理的小麦籽粒产量随覆盖度降低逐渐降低。秸秆覆盖处理单位面积穗数的变化与产量变化趋势一致,仅M3较CK提高12.4%,M4、M5、M6分别较CK降低3.9%、5.7%、6.4%。各覆盖处理均较CK减少了穗粒数,且除M4外均存在显著性差异,覆盖处理间则差异不显著。覆盖处理的千粒重均与CK无显著差异。

产量与产量要素之间的相关性分析结果表明(表2),籽粒产量与穗数呈极显著正相关,表明覆盖增产主要由穗数的增加引起。穗数与穗粒数和千粒重之间呈极显著和显著负相关,说明产量三要素之间存在相互制约。

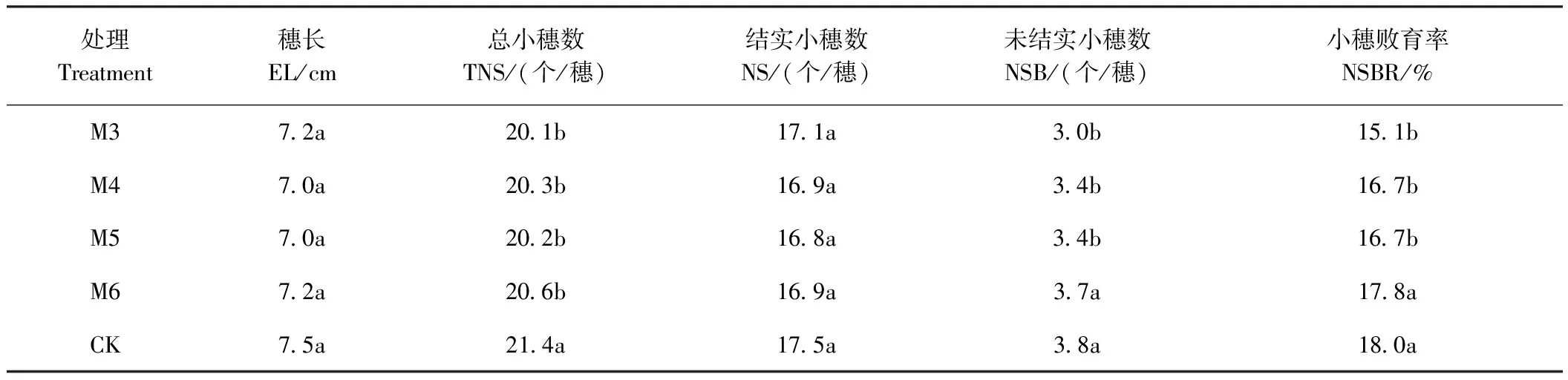

2.2 覆盖对小麦穗结实的影响

由表3可知,覆盖对小麦穗部特征有不同程度的影响。秸秆带状覆盖总体减小了穗长、总小穗数、结实小穗数、未结实小穗数及小穗败育率,其均值分别减小5.3%、5.1%、3.3%、10.5%以及1.4%。各覆盖度处理之间结实小穗数、未结实小穗数及小穗败育率存在一定差异,其中M3的未结实小穗数及小穗败育率均最低。由于水分和养分的限制,在单位面积穗数增加的同时会限制单穗的发育,减少小穗分化。虽然秸秆带状覆盖处理的总小穗数低于CK,但其显著减少了未结实小穗数(M6不显著),降低了小穗败育率,尤其是M3的表现最为突出,在增加群体数量的同时,个体发育也保持较好的状态。

表1 小麦产量及产量构成因素Table 1 Yield and yield components of wheat

表2 小麦产量及其主要要素相关分析Table 2 Correlations between grain yield and its components of wheat

2.3 覆盖对冬小麦熟期株高和各茎节发育的影响

由表4可知,秸秆带状覆盖处理可以增加小麦成熟期的株高,且能不同程度地提高小麦穗下节长、倒二节长、倒三节长和基部节长;各秸秆带状覆盖处理的株高随覆盖度的增加先降低后增加,其中以M6的株高(93.2 cm)最高,M3次之,且M6和M3的株高分别较CK显著提高5.3%和4.4%;各覆盖度处理的平均穗下节长、倒二节长、倒三节长、基部节长分别较CK提高4.0%、10.1%、11.2%、7.0%,倒四节长降低9.4%。分析可见,秸秆覆盖主要通过影响倒二节长、倒三节长、倒四节长、基部节长而影响株高,由于秸秆带状覆盖的水分条件优于CK,其生长量较CK高,尤其是在倒二节、倒三节、基部节间生长阶段,水分差异导致茎节生长的优势更为明显,且以水分条件最好的M3生长优势最突出。

由表5可知,产量和穗长之间呈显著正相关,说明大穗是高产的保障。穗下节是旱地冬小麦籽粒灌浆时期重要的“流”器官,千粒重与穗下节长之间呈显著正相关,穗下节长、倒二节长、基部节长均与株高呈显著正相关。穗长与倒四节长呈显著正相关;穗下节长分别与倒二节长和倒三节长呈极显著正相关;倒二节长和基部节长呈极显著正相关,倒三节长和基部节长呈显著正相关,说明在良好的水热条件下,节间的伸长具有同伸关系。

表3 覆盖对小麦穗结实的影响Table 3 Effects of coverage on ears of wheat

表4 成熟期小麦株高及各茎节发育的变化Table 4 The changes of plant height and its main components in mature wheat

表5 小麦成熟期株高及其组成要素的相关关系Table 5 Person’s correlation coefficient between final plant height and its main components

2.4 覆盖对籽粒灌浆的影响

2.4.1 籽粒灌浆千粒重的差异 由图1可知,不同处理的小麦千粒重均呈现“慢-快-慢”的增加趋势。花后7~12 d增长缓慢;花后12~22 d迅速增长;花后22 d之后,CK增长缓慢并逐渐趋于稳定,秸秆带状覆盖处理仍在缓慢上升。花后7~22 d,各处理均以CK千粒重最大,且不同覆盖度处理与CK均存在显著性差异(P<0.05);在花后32和42 d,秸秆带状覆盖处理的千粒重与CK相近,花后32 d时略低于CK,42 d时略高于CK,但均无显著差异。可见秸秆带状覆盖抑制了灌浆初期籽粒内干物质的积累。

图1 不同处理下小麦千粒重变化Fig.1 The change of 1 000-grain weight of wheat under differenTTreatments

2.4.2 籽粒灌浆速率的差异 由图2可知,秸秆带状覆盖可较CK提高快增期(花后12~22 d)及缓增期(花后22 d以后)灌浆速率,降低渐增期(花后7~12 d)灌浆速率,渐增期秸秆带状覆盖灌浆速率均值较CK低22.6%,快增期和缓增期秸秆带状覆盖灌浆速率均值分别较CK提高11.8%和154.5%。在渐增期,各覆盖度处理灌浆速率以M3最低,M5最高;在快增期无显著差异,以M3、M4最高,缓增期则以M4最高。秸秆带状覆盖达到最大灌浆速率较CK延后5 d,且秸秆带状覆盖的最大灌浆速率高于CK,各覆盖度处理以M5的灌浆速率最小,M3、M4、M6间无显著差异。覆盖对各测定时间段的灌浆速率影响具有较大差异,花后7~12 d、12~17 d,秸秆带状覆盖的灌浆速率低于CK;17~22 d、22~32 d以及32~42 d的灌浆速率均高于CK;且各秸秆带状覆盖处理各时段的灌浆速率总体随覆盖度增加呈先降低后升高的趋势。

图2 覆盖对小麦灌浆速率的影响Fig.2 Effects of coverage on grain filling rate of wheat

3 讨论

作物产量不仅受品种的影响,还受外界环境的影响。适宜的土壤温度与水分能使作物更好的生长发育,土壤温度与水分的变化与作物根系功能、穗发育、株高、产量形成、植株含水、干物质积累分配、籽粒灌浆等密切相关[22-23],地表覆盖可以改变土壤环境、调控农田土壤水热特性,对作物生长发育具有重要作用[24]。鲁向晖等[25]研究发现,秸秆覆盖可显著提高春玉米株高、生物产量、经济产量等,且土壤保水保墒效果好,产量、水分利用效率明显提高;李博文等[4]、程宏波[26]研究也表明,秸秆带状覆盖可以提高小麦的水分利用效率和产量。

3.1 覆盖对小麦灌浆速率的影响

在单位面积穗数达到一定值时,可通过提高灌浆速率来提高西北地区小麦产量[4]。灌浆速率决定了小麦籽粒干物质积累的快慢[11],导致花后的籽粒千粒重增加呈现“慢-快-慢”的趋势。覆盖栽培较露地栽培的平均灌浆速率提高,且能延长灌浆持续期[13]。有研究表明,秸秆覆盖较不覆盖显著提高了小麦旗叶的SPAD值、光合速率和蒸腾速率,并延缓了旗叶的衰老,进而提高了灌浆后期籽粒的灌浆速率,有增加千粒重的趋势[27];另外,秸秆覆盖有提高小麦产量以及使其速增期和缓增期的灌浆速率保持较高水平的作用[28]。本研究与之一致,在小麦灌浆中后期,适宜的秸秆覆盖(M3)提高了灌浆速率,延长了小麦的灌浆持续期,增加了籽粒的饱满度和粒重,进而增加了产量。

3.2 覆盖对小麦产量及其要素的影响

产量三要素的协调发展是小麦高产的关键,而产量三要素之间存在制约和竞争[29-30],秸秆覆盖下进行适当的宽幅精播种植可显著提高穗数[31]。单位面积穗数是影响旱地小麦产量的主要因素,其次为穗粒数,而千粒重受环境影响较小,在保证穗数的同时,可以通过降低不育小穗率使西北雨养农业区小麦增产[4]。本研究结果表明,穗数的差异是引起产量差异的主要因素,处理间穗粒数和千粒重的差异较小,但三者之间存在制约关系,与上述学者研究结果一致。本研究表明M3的穗长和总小穗数低于CK,但显著减少了未结实小穗数、降低了小穗败育率。形成这些结果的原因可能是受水分和养分的限制,在单位面积穗数增加的同时会限制单穗的发育,减少小穗分化。另外本研究结果表明秸秆带状覆盖处理M3、M6的小麦株高显著高于CK,且秸秆带状覆盖处理的倒二节长、倒三节长和基部节长均高于CK,这与宋亚丽等[13]和张向前等[32]的研究结果一致,主要可能是由于秸秆覆盖栽培水分条件优于露地栽培。李博文[4]研究表明,秸秆带状覆盖可以提高小麦的产量;也有研究发现[33],秸秆覆盖处理的土壤有良好的保水保墒效果,可提高产量;这与本研究中秸秆带状覆盖3行可提高小麦产量的结果一致。

4 结论

适宜覆盖措施可构建形成较好的群体结构进而提高产量,其中秸秆带状覆盖3行较露地提高单位面积穗数,从而较露地增产。秸秆带状覆盖总体增加了小穗结实率和株高,除较低覆盖度的M6外,秸秆带状覆盖模式显著降低了小穗败育率。秸秆带状覆盖在灌浆阶段提高了快增期及缓增期时灌浆速率,最大灌浆速率高于露地,且延长了灌浆持续期,促进了籽粒灌浆。