河北平原三河市S9钻孔第四纪孢粉记录及其气候指示意义

2022-03-10吕可欣石光耀张金龙李庆喆张鹏程

吕可欣,石光耀,张 欢,张金龙,李庆喆,张鹏程

(1.河北省地球物理勘查院,河北 廊坊 065000;2.河北省区域地质调查院,河北 廊坊 065000)

0 引言

孢粉分析是一种成熟的第四纪古气候重建和古环境分析方法,因其高分辨率、高灵敏度、直观性和准确性的优势得到了广泛应用[1-11]。河北平原是华北平原内位于黄河以北的地区,该区为新生代的沉降盆地,第四纪沉积物厚度大、分布广泛、发育完整、保存良好,是研究我国第四纪地层和古气候的重要地区[12]。前人对植物孢粉的研究显示自早更新世以来该区气候经历了较大的变化,但研究成果主要集中在河北平原区的南部或东南部,平原区东部的研究较少[12-14]。本研究的第四系钻孔位于河北省三河市一带,结合相关年代数据,通过对该钻孔所获的孢粉化石进行详细的属种鉴定和组合分析,还原了研究区更新世以来的植被演化和气候变化规律,研究可为河北平原东部的环境演变提供资料支持,为阐明更新世东亚的气候演化模式提供基础数据。

1 S9钻孔沉积序列

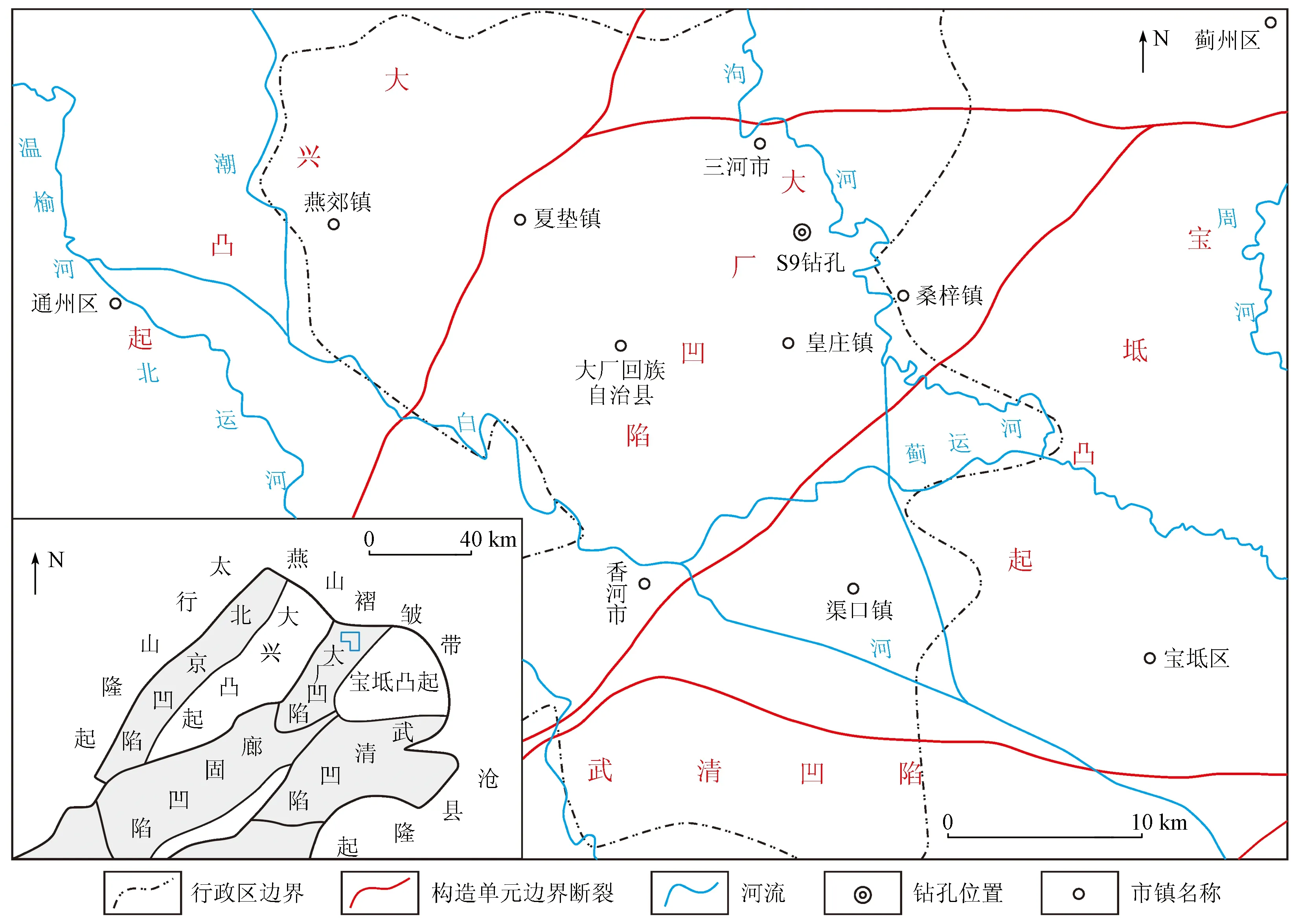

S9钻孔位于河北省三河市杨庄镇肖庄子村东,北距三河市区5 km,孔口标高12.3 m,孔深251.8 m。钻孔在构造上位于大厂凹陷,控盆断裂为夏垫断裂上盘(图1),大厂凹陷的第四纪沉积物主要来源于泃河的冲积、冲洪积扇。

图1 研究区构造略图及S9钻孔位置Fig.1 Tectonic sketch map of the study area and the location of S9 borehole

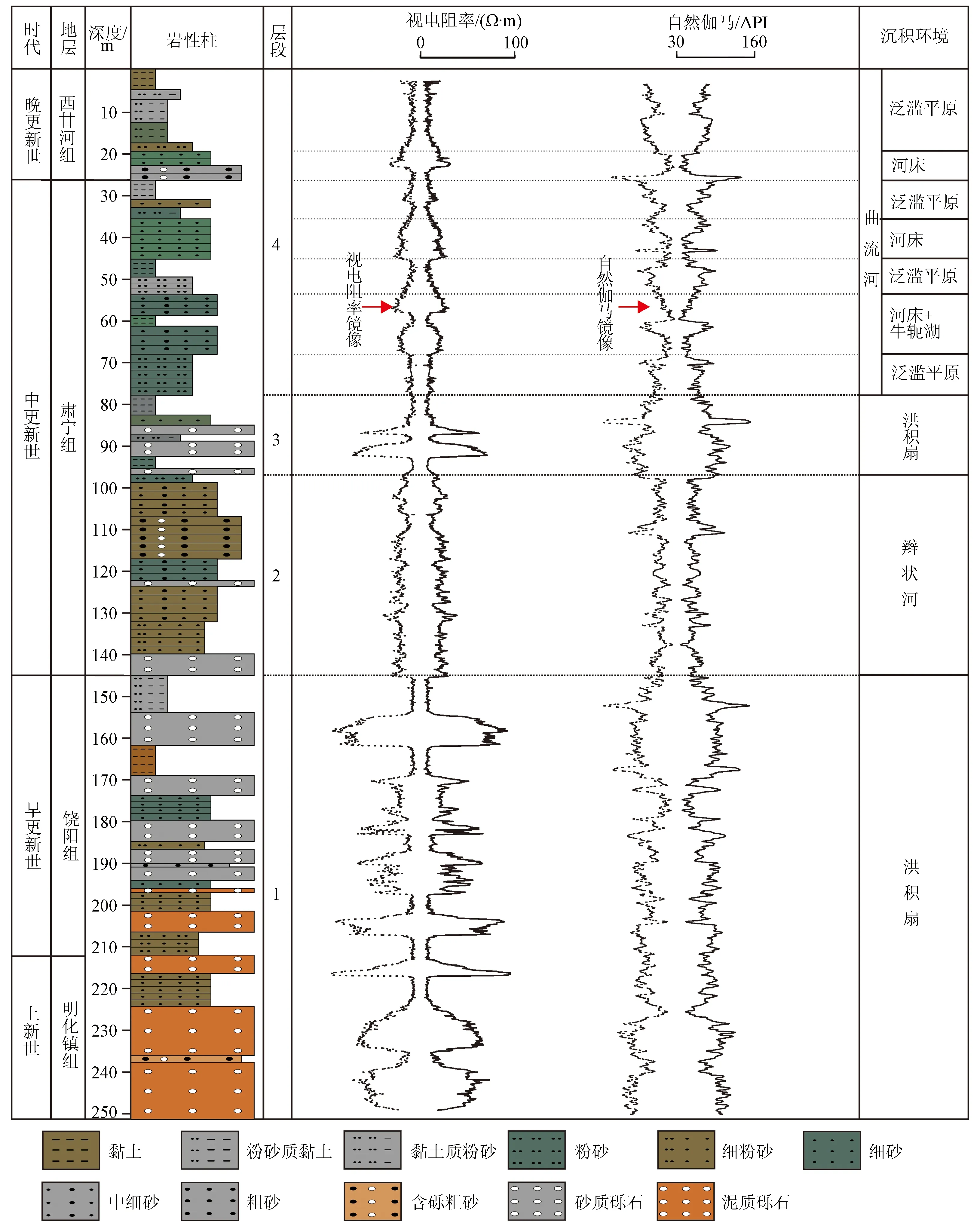

S9钻孔岩性包括黏土、粉砂质黏土、黏土质粉砂、粉砂、细砂、中砂、粗砂和砂砾石,自上而下可划分为189个小层,地层序列自下而上为上新世明化镇组、早更新世饶阳组、中更新世肃宁组和晚更新世西甘河组(图2)。明化镇组为一套灰红色、棕红

色泥质砾,局部夹棕红色粉砂和黏土质粉砂。饶阳组沉积物为一套浅灰色—灰色砂砾、泥质砾夹深棕色、灰黑色、灰绿色、棕黄色黏土以及粉砂质黏土、粉砂。肃宁组可以划分为下、中、上3段。下段(97.5~145.4 m)为一套棕黄色、棕灰色中砂、含砾粗砂、细砂组合,夹少量棕灰色、灰绿色黏土、粉砂;中段(78.3~97.5 m)主要为灰色泥质砾夹棕褐色细砂、灰黑色黏土;上段(24.05~78.3 m)为一套灰色、棕灰色、棕黄色、灰绿色中细砂、粉砂、粉砂质黏土及黏土组合。西甘河组为一套绿灰色、棕黄色、浅灰色、灰黄色细砂、粉砂、粉砂质黏土、黏土组合。根据沉积物的颜色、沉积构造和沉积旋回特征,结合自然伽马曲线和电阻率测井曲线,将岩心自下而上划分为4个层段(图2)。

图2 S9钻孔自然伽马、视电阻率测井曲线及沉积环境解释Fig.2 Natural gamma,resistivity logging curves and sedimentary environment interpretation of the S9 borehole

145.4~251.8 m,该段沉积物可以分为2部分。下部(210.9~251.8 m)测井曲线显示该段视电阻率为高电阻段,形态呈箱状、宽幅钟状,且伽马曲线亦为高值,可能与具有吸附力的黏土物质较多有关,表明该套砾石层被黏土包裹形成“泥包砾”,判断属冲洪积相泥石流沉积。上部(145.4~210.9 m)为一套棕黄色、棕灰色砂砾石层夹棕黄色、棕灰色、灰色粉砂、黏土质粉砂、砂及含砾砂组合,为洪积扇沉积。视电阻率曲线呈箱状、宽幅钟状,向上砂级沉积物逐渐增多,砾石层厚度减薄,顶部出现青灰色黏土沉积。

97.5~145.4 m,该段沉积物总体呈现出砂多泥少的特征,视电阻率曲线及伽马曲线均呈低幅高频锯齿状,表明该段岩性相对单一,以砂为主,为典型的辫状河沉积。

78.3~97.5 m,该段沉积物为洪积扇沉积,电阻率曲线呈宽幅钟状。可识别出3个沉积旋回,单个旋回5~10 m,旋回上部沉积物为一套灰色、深灰色、灰黑色黏土和淤泥质黏土,见水平层理,为扇前洼地(湖沼)沉积;下部为砾石层,为扇中-扇端沉积。

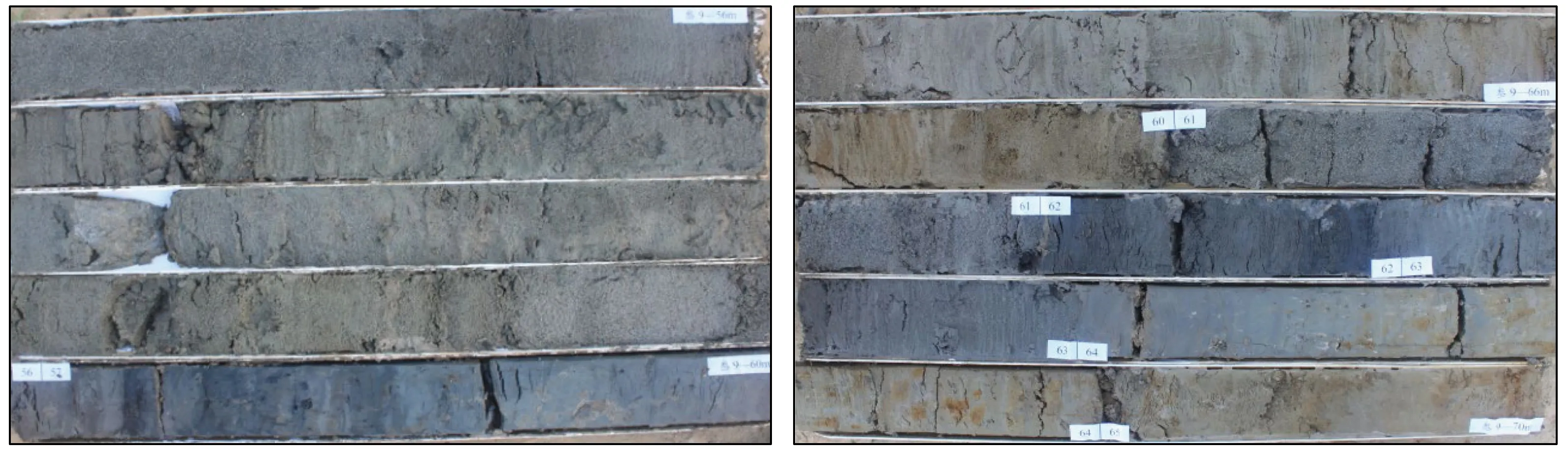

0~78.3 m,该段整体表现为多个黏土—粉砂—砂旋回,具典型的曲流河二元沉积结构特征。视电阻率曲线呈钟形、伽马曲线呈漏斗状,黏土层内常见钙质结核、锰质结核、锈染及少量碳质斑点等(图3),根据沉积物组合可进一步划分为河床亚相和泛滥平原亚相。

(a) 锰质结核(0~5 m) (b) 钙质结核与锈斑(11~15 m)图3-1 S9钻孔典型岩石特征Fig.3-1 Typical rock characteristics of the S9 borehole

(c) 碳质斑点(56~60 m) (d) 锰质结核、锈斑与碳质纹层(66~70 m)图3-2 S9钻孔典型岩石特征Fig.3-2 Typical rock characteristics of the S9 borehole

2 研究材料和技术方法

本研究从S9钻孔的第四系中共采集孢粉样品67件,采样范围为0~170 m,孢粉样的岩性以黏土或黏土质粉砂为主,深度170 m以下的沉积物多以泥质砾为主,故未取样。取适量样品,烘干后在玛瑙研钵中研磨,粉砂或砂类样品称取30~50 g,黏土类样品称取10~30 g。运用酸泡-筛滤法[15-16],首先在烧杯的样品中加入一粒石松孢子,用400 ml质量浓度30%的盐酸溶液浸泡一周左右,除去碳酸盐组分;蒸馏水反复清洗至中性后,转移至塑料烧杯中;再用300~400 ml质量浓度90%以上的氢氟酸溶液浸泡一周,除去内部的硅质成分,用蒸馏水清洗至中性;最后用超声波振荡过孔径8 μm筛,离心后用甘油保存;在光学显微镜下观察,鉴定并进行数目统计。所有孢粉预处理、鉴定及统计工作均在中国科学院西北生态环境资源研究院油气资源研究中心完成。

3 孢粉组合分析

3.1 孢粉类型

从S9钻孔采集的67件孢粉样品中,34件样品可提取150~350粒不等的孢子花粉粒,另外33个样品中未见到或仅见零星的孢粉颗粒,未计入孢粉谱分析。本研究共鉴定出45个孢子花粉类型,使用孢子花粉的总数计算每个类型的百分含量。孢粉组合总体以灌木和草本花粉为主,含量为9.8%~90.6%,平均57.3%,灌木和草本花粉以蒿属(Artemisia)、藜科(Chenopodiaceae)、禾本科 (Gramineae)和唇形科(Labiatae)等中生和旱生草本植物为主,其他类型还有代表水生和湿生环境的草本植物花粉,如莎草科(Cyperaceae)、蓼科 (Polygonaceae)、菊科(Compositae)、唐松草属(Thalictrum)、狐尾藻属(Myriophyllum)等。落叶阔叶树花粉含量较低,平均15.3%,以栎属(Quercus),榆属(Ulmus),桦属(Betula),胡桃属(Juglans),山核桃属(Carya)等常见。针叶树花粉含量平均24.5%。主要以松属(Pinus)为主,其他针叶树花粉类型包括云杉属(Picea)、冷杉属(Abies)、罗汉松属(Podocarpus)、铁杉属(Tsuga)、柏科(Cupressaceae)等,其中云杉属和冷杉属的含量常被用来指示气温变化[8,17-18]。此外可见少量的湿生蕨类植物孢子水龙骨科(Poly-podiaceae)和凤尾蕨孢属(Pterisisporites),以及水生藻类分子盘星藻属(Pediastrum)和环纹藻属(Concentricystis)。

3.2 孢粉组合划分

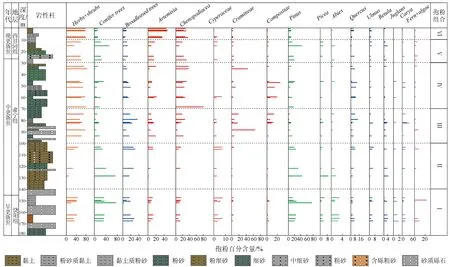

基于样品中孢粉主要组分的含量变化,以钻孔深度为纵坐标,孢粉主要科属百分含量为横坐标,绘制了孢粉图谱(图4)。根据孢粉主要组分沿深度的变化,以及代表性科属对干湿冷暖气候环境变化的指示,自下而上可划分为6个孢粉组合,特征如下。

图4 S9钻孔主要科属孢粉百分比图谱Fig.4 Percentage map of sporopollen in main families and genera of the S9 borehole

孢粉组合I(7个样品,深度140~167.5 m)分布于饶阳组上部和肃宁组底部,本组合以针叶树花粉含量较高为特征,灌木和草本花粉含量居次要地位。针叶树花粉以松属为主,云杉属和冷杉属含量较低。暖温带落叶阔叶树花粉含量较低,常见栎属、榆属、桦属、胡桃属、山核桃属等。灌木和草本花粉以藜科、蒿属为主,莎草科和禾本科含量较低,并可见少量的湿生蕨类植物孢子及水生藻类分子。

孢粉组合Ⅱ(4个样品,深度100~140 m)分布于肃宁组下部,本组合灌木和草本花粉含量略微降低,仍然以藜科、蒿属为主,莎草科和禾本科含量较低。针叶树花粉含量先增加再逐渐减少。落叶阔叶树花粉含量较上一组合明显增加,其中栎属、榆属、桦属、山核桃属的花粉含量均略为增高。

孢粉组合Ⅲ(6个样品,深度70~100 m)分布于肃宁组中部,本组合以灌木和草本花粉含量显著增加、针叶树和落叶阔叶树花粉含量显著减少为特征。灌木和草本花粉以中生和旱生的禾本科、藜科和蒿属为主,均较上一组合显著增加,以莎草科为主的喜湿润草本花粉含量显著减少。落叶阔叶树花粉主要类型有栎属、榆属、桦属、山核桃属,含量均较上一组合显著减少。

孢粉组合Ⅳ(8个样品,深度30~70 m)分布于肃宁组上部,本组合灌木和草本花粉含量略微增加,以藜科、蒿属、禾本科为主,喜湿润的菊科变化不大。针叶树花粉含量仍然较低。落叶阔叶树花粉含量变化不大,其中栎属略微增加,其他类型如榆属、桦属、山核桃属等含量均减少。

孢粉组合Ⅴ(4个样品,深度10~30 m)分布于西甘河组下部,本组合以灌木和草本花粉含量显著减少、针叶树花粉含量显著增加为特征。灌木和草本花粉仍然以中生和旱生的藜科、蒿属为主,莎草科、禾本科等含量均较上一组合减少。针叶树花粉中松属含量较上一组合显著增加,云杉属和冷杉属的含量整体含量仍然较低,平均仅2.1%和1.1%。落叶阔叶树花粉含量变化不大,栎属略微减少,其他类型如榆属、桦属等含量略微增加。

孢粉组合Ⅵ(5个样品,深度0~10 m)分布于西甘河组上部,本组合灌木和草本花粉中藜科和蒿属含量显著增加,莎草科、禾本科等含量均较上一组合减少。针叶树花粉含量较上一组合明显减少,云杉属和冷杉属的含量在所有组合中最小,平均仅0.3%和0.2%。落叶阔叶树花粉含量较上一组合略低,以栎属和榆属为主,其他落叶阔叶树花粉仅零星出现。

4 古环境分析

通过分析S9钻孔划分出的6个孢粉组合,本文初步重建了早更新世以来河北平原区东部的气候演变趋势。

早更新世,孢粉组合I的针叶树花粉中松属含量较高,在一定程度上指示了凉爽干燥的气候。灌木和草本植物以喜干旱的藜科和蒿属为主。其次具多种水生和湿生植物,如莎草科、菊科、狐尾藻属等。可见少量暖温带落叶阔叶树,如栎属、榆属、桦属和胡桃属等以及喜湿润的蕨类植物与水生藻类植物。研究区在早更新世的植被类型可能为以针叶树为主的针阔叶混交林,气候环境温和半干旱。

中更新世,孢粉组合II的灌木和草本花粉减少,指示了偏干旱的气候。针叶树花粉含量先增加再减少,落叶阔叶树花粉明显增加,可能指示了这一时期早期冬季气温下降,夏季风减弱;中后期冬季气温回升,夏季风增强[19-21]。由此推断研究区这一阶段早期气候变冷变干,针叶树种向低海拔地区迁移,中后期气候开始回暖。孢粉组合Ⅲ—Ⅳ中反映中生和旱生环境的禾本科、藜科、蒿属显著增加,指示这一时期气候明显变干。针叶树花粉和落叶阔叶树花粉含量显著减少,指示夏季风减弱,气候变暖变干。

晚更新世,孢粉组合Ⅴ中的旱生植物藜科和禾本科等均显著减少,喜湿的草本植物略微增加,反映这一时期气候明显变湿润。以松属为代表的针叶树花粉显著增加,云杉属和冷杉属略有增加,但整体含量较低,反映该时期气候变暖变湿润。孢粉组合Ⅵ的旱生植物藜科和禾本科等均显著增加,其他喜湿类型植物的孢粉含量变化不大,可能指示了这一时期气候明显变干。针叶树花粉和落叶阔叶树花粉均明显减少,反映研究区气候再次变暖变干旱,同时指示东亚夏季风在这一时期呈总体减弱的趋势。自中更新世开始,极地冰量增加,北半球径向温度梯度变陡,冬季风加强[22-28]。研究区的孢粉植物演化模式与我国中北部许多地区的植被演化趋势相似[26,29-34],同时与东亚、北太平洋以及南半球的气候变化特征有较好的一致性[2,9,27,35-39]。

综上,S9钻孔沉积物孢粉分析结果指示研究区整体为稀树草原型植被环境,呈半湿润性的温暖气候。从早更新世到晚更新世,气候环境具有一定的变干趋势,早期气候偏冷湿,晚期气候暖干。这与前人研究得出的河北平原南部或东南部早更新世以来的植被组合与气候类型都较为吻合[12-13]。

5 结论

(1)本文依据河北省廊坊市大厂回族自治县S9钻孔中沉积物的孢粉组合特征,对孢粉植物群进行了初步研究,划分出6个孢粉组合,组合I和组合II为以针叶树为主的针阔叶混交林,组合Ⅲ—Ⅵ为疏林草原植被,整体为稀树草原型植被环境。

(2)研究区早更新世为温暖半干旱的气候环境;中更新世早期气候变冷,之后气候总体呈变暖变干旱的趋势;晚更新世早期研究区气候持续变暖,经历了由湿润向干旱的转变。研究结果与东亚、北太平洋以及南半球同时期的气候变化特征具有较好的一致性。

致谢:感谢天津市地质调查研究院王家兵高级工程师在野外工作中给予的帮助;感谢中国科学院西北生态环境资源研究院油气资源研究中心张明震老师在孢粉测试分析中提供的帮助。