内蒙古额济纳旗半岛山金锑矿区地质特征及成矿潜力

2022-03-10郝智慧胡二红张善明王跃飞张克俭邓晓宁苏海霞丁禹升

郝智慧,胡二红,张善明,3,王跃飞,张克俭,邓晓宁,王 江,苏海霞,丁禹升,李 文

(1.鄂尔多斯市地质调查监测院,内蒙古 鄂尔多斯 017000;2.内蒙古第八地质矿产勘查开发有限责任公司,内蒙古 乌海 016000;3.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083;4.鄂尔多斯市自然资源局,内蒙古 鄂尔多斯 017000)

0 引言

北山造山带位于中亚造山带南缘,是中亚成矿域的重要组成部分,其中蕴藏着丰富的矿产资源,分布有拾金坡、新老金厂、小西弓、金窝子、花黑滩、黑山咀、老硐沟、交叉沟等多处金矿床(点)[1-8],是我国西北地区重要的金矿集中区[9-11]。张善明等[12]认为北山南带分布着众多受韧-脆性构造蚀变带控制的金矿床(点),此类矿化的显著特征是石英微细脉或构造蚀变岩含矿且富,而围岩几乎不含矿,短距离内金品位变化剧烈;王军[13]认为该区域金的物质来源于长城系和前长城系变质岩系以及华力西期岩浆岩,成矿早期为韧性剪切变形变质作用过程中形成含金变质流体,后期多次的变形变质作用叠加及岩浆流体叠加改造使金进一步富集成矿。众多金矿床(点)的成矿研究亦发现韧-脆性变形构造控制着北山南带金矿(化)体的形成、就位[13-15]。

内蒙古额济纳旗半岛山地区东距额济纳旗旗政府所在地达来呼布镇约130 km,南距酒泉市约220 km,是以金锑为主的金多金属成矿有利区。该区金锑主要由褶皱核部的韧-脆性变形构造所控制。从区域上看,盘陀山—半岛山—老硐沟褶皱系的韧性剪切带内分布多处金锑多金属矿点,局部已富集成矿,如盘陀山金矿点、红石山南锑金矿区、古硐井金矿区等,成矿潜力很大。笔者通过对文献资料的综合研究、野外分析验证等工作,总结了研究区金锑多金属矿的成矿特征,认为该地区通过进一步勘查有望取得找矿突破,同时为北山南带韧性剪切带内寻找同类型矿产开拓思路、提供借鉴。

1 区域地质背景

研究区大地构造位置位于华北板块、塔里木板块和哈萨克斯坦板块的交汇部位,花牛山—老硐沟中元古代—早古生代多旋回裂谷东段(图1(a)),总体上为一近EW向展布的构造-岩浆活动带[16-18]。区域内地层出露较为齐全,主要从古元古界长城系古硐井群、蓟县系、青白口系的浅变质岩系到古生界寒武系—二叠系、新生代新近系及第四系,各类沉积地层均有不同程度的出露。区域内岩浆活动较为强烈,总体上分2期侵入。第一期为华力西早期运动发生的侵入活动,是较广泛、剧烈的一次侵入活动,有大小不等的中细粒、中粗粒黑云母花岗岩侵位于长城系古硐井群中。第二期为伴随印支早期运动发生的侵入活动,侵位于第一期侵入岩与长城系古硐井群中。区内构造形迹以近EW、NWW向为主,NE向次之,主要表现为脆性断层、韧性变形带及褶皱等(图1(b))。

(a) 研究区地质简图

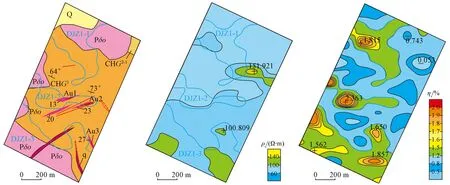

(a) 地质图 (b) 电阻率等值线平面 (c) 极化率等值线平面

①梧桐大泉—红石山—额济纳旗断裂;②沙泉子—红尖兵山—路井断裂;③星星峡—石板井—小黄山断裂;④玉门关—垒墩泉—鼎新断裂;⑤黑石山—狼山—北大泉断裂;⑥三危山断裂;⑦阿尔金南缘断裂;⑧鼎新—额济纳旗断裂;Ⅰ.大南湖—雀儿山—狐狸山多期增生岛弧;Ⅱ.红石山—路井—雅干晚古生代裂谷;Ⅲ.星星峡—旱山—珠斯楞地块;Ⅳ.北山裂谷带:Ⅳ1.红柳河—小黄山早古生代裂谷;Ⅳ2.营毛沱—白湖中元古代—早古生代多旋回裂谷;Ⅳ3.荒草滩—平头山微地块;Ⅳ4.花牛山—老硐沟中元古代—早古生代多旋回裂谷;Ⅳ5.明舒井—低山头微地块;Ⅳ6.红柳园—白山堂中元古代—古生代多旋回裂谷;Ⅴ.敦煌地块;Ⅵ.阿拉善地块;1.第四系;2.上新统苦泉组;3.下白垩统赤金堡组;4.青白口系野马街组上段;5.青白口系野马街组下段;6.蓟县系平头山组;7.长城系古硐井群上岩性组;8.长城系古硐井群下岩性组;9.早二叠世细粒辉长岩;10.早二叠世正长花岗岩;11.早志留世二长花岗斑岩;12.整合地质界线;13.角度不整合界线;14.性质不明断层及平移断层;15.实测正断层;16.实测逆断层;17.韧性剪切带;18.复式背斜;19.研究区范围。图1 半岛山矿区大地构造位置(a)[19]及区域地质简图(b)[20]Fig.1 Geotectonic location (a)[19] and regional geological diagram (b)[20] of Bandaoshan ore area

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区主要出露地层为元古宇长城系古硐井群(ChG)和第四系(Q),其中古硐井群分为上、中、下3个岩性组,中岩性组(ChG2)由于厚度较大又细分为上、下2个岩性段。古硐井群下岩性组(ChG1)主要岩性为浅灰色、灰色薄层粉砂岩,灰褐色粉砂岩,褐灰色绢云母千枚岩夹长石石英砂岩,以强变形、弱变质、劈理、片理、(密集)石英脉发育为特征;中岩性组下段(ChG2-1)主要岩性为变质绢云石英粉砂岩、变质绢云石英砂岩等,粉砂岩与砂岩互层;中岩性组上段(ChG2-2)主要岩性为灰白色中—厚层状变质石英细砂岩,偶夹粉砂岩、石英方解大理岩;上岩性组(ChG3)主要岩性为灰白色中—厚层状变质石英细砂岩夹少量中—薄层状变质长石石英砂岩(图2)。

1.第四系;2.长城系古硐井群上岩性组;3.长城系古硐井群中岩性组上段;4.长城系古硐井群中岩性组下段;5.长城系古硐井群下岩性组;6.二叠纪石英闪长岩;7.二叠纪辉绿岩;8.泥盆纪黑云母二长花岗岩;9.石英脉;10.地层产状;11.脆性断层;12.韧性变形带;13.半岛山复式背斜;14.矿体及编号;15.矿(化)体及编号;16.1∶1万激电中梯测量范围;17.1∶1万激电中梯异常;18.1∶1万土壤地球化学异常;19.1∶5万高精度磁法测量ΔT等值线正异常(单位:nT);20.1∶5万高精度磁法测量ΔT等值线负异常(单位:nT)。图2 研究区综合地质图Fig.2 Comprehensive geological map of the study area

2.2 岩浆岩

区内岩浆岩分布较广,走向近EW—NWW。侵入时代有泥盆纪和二叠纪,岩浆活动频繁具多期演化特征,基性辉绿岩-酸性岩均有出露;辉绿岩明显受区域构造控制,呈岩株、岩枝状产出;泥盆纪黑云母二长花岗岩与二叠纪石英闪长岩在研究区南侧分布,呈大的岩基、岩株产出。尤其是二叠纪石英闪长岩与长城系古硐井群接触部位形成金锑矿化,显示岩浆作用成矿特征(图2)。

2.3 构造

区域上发育不同层次的线状构造,区内构造形迹以断裂构造为主,褶皱次之,主构造线方向为NWW向。研究区构造较为复杂,主要有半岛山复式背斜、脆性断层和韧性剪切带(图2)。

(1)褶皱构造。区内褶皱构造主要为半岛山复式背斜,该复式背斜呈NWW向展布于研究区中部,规模大,东延出区外,背斜南翼产状为(190°~210°)∠(35°~54°),北翼产状(340°~10°)∠(60°~78°),地层为长城系古硐井群下岩性组绢云母粉砂岩、粉砂岩夹细砂岩,两翼地层为中、上岩性组对称分布。轴面向西南中等角度倾斜,倾角50°~60°,总体为北陡南缓的斜歪褶皱。背斜核部及两翼发育多条小型脆韧性剪切带,岩石片理化较强,小型揉皱构造发育,呈倾竖褶皱,翼部发育次级小褶皱,轴面与地层产状一致。NW向断层对其有明显的破坏。

(2)韧性剪切带。区内脆韧性构造较为发育,其规模均较大,主要发育于长城系古硐井群下岩性组内,呈NWW—近EW向,地表不连续出露,宽度变化较大,在0.5~15 m不等,局部发育石英脉透镜体及辉绿岩脉,变形强弱差异较大,强变形域内矿物细粒化明显,而弱变形域内岩石主要表现为片理化。从石英脉排列方式、揉皱样式等形迹判别,剪切带主要具左行剪切特征。韧性剪切带次一级构造近SN向羽状裂隙发育,该期次裂隙内发现多处金矿化线索,主要控制金锑矿(化)体的形态。

(3)脆性断裂。研究区内脆性断裂在褶皱北翼发育,规模均较小,主要表现为NWW向,有少量的NE向,对矿(化)体有破坏作用。

2.4 围岩蚀变

围岩蚀变主要有黄铁矿化、褐铁矿化、孔雀石化、硅化、绢云母化、绿帘石化,深部还可见碎裂岩化、方铅矿化等。金锑成矿与黄铁矿化、褐铁矿化、孔雀石化、方铅矿化、硅化、碎裂岩化有关。

2.5 地球物理、地球化学特征

2.5.1 地球物理特征

1∶5万地面磁测结果显示:区内磁场特征较平缓,主要表现为北西部较高,对应为第四系,基岩地区较平缓,局部显示异常,含矿地质体引起的磁异常十分微弱(图2)。1∶1万激电测量显示:研究区视极化率变化范围在0.16%~4.25%,平均值为1.70%,总体属低极化背景区,视极化率异常特征突出,边界清晰,形态规整,异常以NW向条带状、NE向等轴状分布为主(图2),等值线较宽缓,显示极化体有一定埋深。DJZ1视极化率异常以1.5%圈定(图3),分解为3个子异常。DJZ1-1异常西侧未封闭,走向NNW,东侧见分叉,形成“剪刀型”特征,异常长约500 m,宽约100 m,视电阻率明显分带,50 Ω·m等值线从中间穿过;该异常内Au、As、Hg、Sb、Cu化探异常显著。DJZ1-2异常走向NWW,整体呈串珠状连续分布,异常长约500 m,宽120~180 m,异常强度偏弱;该异常Au、As、Sb化探异常显著,经槽探及钻探工程,发现了13号、20号、23号等多条较大规模的矿化体,其中Au1、Au2矿体分布于该异常内。DJZ1-3异常走向NW,异常强度偏弱,异常规模较大,东、南、西侧均未封闭,在异常东北角发现了27号矿化体及Au3矿体,显示成矿有利地段激电中梯异常特征为高极化率、中低电阻率(图3)。

2.5.2 地球化学特征

研究区1∶5万化探异常以Au、As、Sb元素为主,伴有Zn、Ni、W、Cr等元素。主要单元素异常规模大、强度高,浓集趋势明显,套合良好,组合复杂,反映出一套高—中—低温元素组合特征。从异常特征来看,Au、As、Sb元素的异常最强:Au极大值为272.8×10-9,平均值为15.64×10-9;As极大值为508×10-6,平均值为88.7×10-6;Sb极大值为281×10-6,平均值为42.9×10-6;异常处与NW向韧性剪切带控制的金矿(化)体套合良好,成矿特征显著。1∶1万化探在研究区内共圈定10个综合异常(图2),其中AP1-1异常元素种类多,元素套合好,浓集中心明显,主要异常元素为Au、Cu、As、Sb、Hg等(图4)。其中Au极大值为500×10-9,平均值为76.41×10-9;Cu极大值为406×10-6,平均值为233.96×10-6;As极大值为3 974×10-6,平均值为268.93×10-6;Sb极大值为168×10-6;Hg极大值为168×10-9。此外,Bi、Pb、W等元素均为3级浓度。目前,异常内发现了Au1、Au2矿体和多条金矿化体,显示为矿致异常。

3 矿化特征

3.1 矿(化)体特征

研究区有规模较大的金多金属矿化体11条,金矿体8条,Sb矿体2条(图2),重要矿(化)体特征叙述如下,其他矿(化)体特征见表1。

表1 研究区其余主要矿体、矿化体特征Tab.1 Characteristics of other main ore bodies and mineralized bodies in the study area

13号金矿(化)体由TC29、TC03-1、TC05等探槽及钻孔ZK1控制,为一脉状体,走向77°,倾向北,倾角44°,长度174.00 m,矿体厚度1.67~15.08 m,平均厚度8.17 m。含矿岩石为灰褐色、褐色粉砂岩、硅化变质粉砂岩,主要矿化蚀变为褐铁矿化、硅化、绢云母化。矿化体中Au品位0~4.99 g/t,平均品位0.86 g/t。其内圈定了Au1矿体,长度100 m,厚度约4.60 m,Au品位1.51~4.99 g/t,平均品位2.87 g/t。ZK1显示矿(化)体在深部有下延趋势,且局部存在盲矿(化)体(图5)。

19号金矿化体由探槽TC28、TC29、TC03控制,为一脉状体,走向69°,倾向南,倾角49°,长度214.00 m,矿体厚度0.87~10.04 m,平均厚度5.50 m。含矿岩石为灰褐色、褐色粉砂岩和硅化变质粉砂岩,主要矿化蚀变为褐铁矿化、硅化、绢云母化。矿化体中Au品位0~0.67 g/t,平均品位0.22 g/t。

23号金矿(化)体由TC08、TC30探槽控制,为一脉状体,走向72°,倾向南东,倾角52°,长度189 m,矿体厚度0.71~5.91 m,平均厚度3.33 m。含矿岩石为硅化变质粉砂岩,主要矿化蚀变为褐铁矿化、绢云母化。矿化体中Au品位0.06~5.87 g/t,平均品位1.59 g/t。其内圈定了Au2矿体,长度40 m,厚度约1.91 m,Au品位为3.56~5.78 g/t,平均品位4.43 g/t。

27号金矿(化)体由TC35控制,脉状体,走向133°,倾向南西,倾角64°,长度40 m,矿体厚度0.71~5.91 m,平均厚度3.33 m。含矿岩石为硅化变质粉砂岩,主要矿化蚀变为褐铁矿化、硅化、绢云母化。矿化体中Au品位0.18~4.63 g/t,平均品位2.66 g/t。其内圈定了Au3矿体,长度40 m,厚度约1.44 m,Au品位为4.19~4.63 g/t,平均品位4.38 g/t。

33号金矿(化)体由TC17、TC41控制,脉状体,走向109°,倾向南西,倾角76°,长度132 m,矿体厚度2.17~10.56 m,平均厚度7.30 m。含矿岩石为硅化变质粉砂岩,主要矿化蚀变为褐铁矿化、硅化、绢云母化。矿化体中Au品位0~5.78 g/t,平均品位0.94 g/t。其内圈定了Au4矿体,长度132 m,厚度约1.40 m,Au品位为1.88~5.78 g/t,平均品位4.05 g/t。

42号金矿(化)体由TC21、TC42、TC43控制,脉状,走向101°,倾向南西,倾角76°,长度198 m,矿体厚度0.77~10.58 m,平均厚度4.75 m。含矿岩石为绢云母化变质粉砂岩、褐铁矿化粉砂岩,主要矿化蚀变为褐铁矿化、硅化、绢云母化。矿化体中Au品位0~8.98 g/t,平均品位0.84 g/t。其内圈定了Au5金矿体,长度79 m,厚度约1.47 m,Au品位1.51~8.89 g/t,平均品位4.99 g/t。

45号金矿(化)体由TC21、TC42、TC43、ZK14控制,脉状,走向104°,倾向南西,倾角62°,长度192 m,矿体厚度0.86~6.18 m,平均厚度3.88 m,含矿岩石为绢云母化变质粉砂岩、褐铁矿化粉砂岩(图6(a)),主要矿化蚀变为褐铁矿化、孔雀石化(图6(b))。矿化体中Au品位0~6.33 g/t,平均品位0.70 g/t。其内圈定了Au6金矿体,长度40 m,厚度约2.17 m,Au品位为1.21~6.33 g/t,平均品位3.03 g/t。

57号金锑矿化体由TC62、T53-2、TC63、TC64、ZK15控制,走向129°,倾向南西,倾角32°,长度196 m,矿化体厚度8.91 m,赋存于长城系古硐井群上岩性组灰白色-褐色变质石英细砂岩中,主要矿化蚀变为褐铁矿化、硅化、黄铁矿化。该矿化体规模较大,主要矿化为金锑矿化,其中Au品位0~0.82 g/t,平均品位0.1 g/t;Sb品位0.008 6%~1.08%,平均品位0.31%;该矿化体Pb含量较高,在0.002 6%~0.62%,平均品位0.27%。其内圈定了Sb1锑矿体,长度40 m,厚度约2.82 m,Sb品位0.83%~1.08%,平均品位0.96%。

3.2 矿石特征

研究区含金岩石主要为变质粉砂岩,半自形晶粒状结构,稀疏浸染状构造,具弱定向排列(图6(c))。含锑岩石主要为变质石英细砂岩,半自形-他形粒状结构,块状、稀疏浸染状构造。矿石矿物主要有赤铁矿、自然金(图6(d))、磁黄铁矿、黄铁矿、辉锑矿、钛铁矿、黄铜矿等。脉石矿物主要有斜长石、石英、绢云母、黑云母、碳质、角闪石、绿泥石、碳酸盐矿物等。

3.3 矿床成因及找矿标志

3.3.1 矿床成因

研究区主要矿源层为长城系古硐井群下岩性组褐铁矿化变质粉砂岩、绢云母化粉砂岩,金锑矿(化)体往往产于脆-韧性构造变形带及其周边的次级裂隙内,以及石英细脉、网脉或大脉与围岩接触裂隙处,矿石主要为浸染状、网脉状,因此认为该区金锑矿床成因类型具韧性剪切带型、构造蚀变岩型和石英脉型多重特征,可纳入造山型金矿范畴[21]。

3.3.2 找矿标志

(1)地层标志。长城系古硐井群下岩性组变质粉砂岩、绢云母化粉砂岩是金锑多金属矿的矿源层,矿(化)体发育处褐铁矿化、硅化、碎裂岩化强烈,是主要的地层找矿标志。

(2)构造标志。矿(化)体主要位于半岛山褶皱的核部,矿(化)体与脆韧性剪切带构造密切相关,金矿化体多处位于脆韧性剪切带内或其周边的次级裂隙内,并发育褐铁矿化蚀变带,是主要构造找矿标志。

(3)岩浆标志。矿(化)体发育之处往往伴生大规模的石英大脉、细脉、网脉,金锑矿(化)体往往赋存于石英细脉、网脉或大脉与围岩接触部位的褐铁矿化蚀变带处,个别脉体即为矿(化)体。因此,大规模的石英大脉、细脉、网脉是重要的金找矿标志。

(4)地球化学标志。矿(化)体发育之处套合Au、Sb、As、Hg化探元素异常,因此,Au-Sb-As-Hg异常组合明显地段是金锑矿的主要地球化学标志。

(5)地球物理标志。矿(化)体产出位置往往表现为高极化率、中低电阻率特征,显示金锑多金属矿化引起了低阻、高极化激电异常,该异常地段是寻找金锑矿的有利地段。

(6)矿化蚀变标志。地表强褐铁矿化-孔雀石化-硅化-绢云母化组合以及深部黄铁矿化-黄铜矿化(方铅矿化)-硅化-绢云母化-碎裂岩化是金锑矿直接的找矿标志。

4 成矿潜力分析

4.1 区域成矿条件

研究区是寻找金锑多金属矿的有利地区,有众多的钨、金、锑等矿床(点)分布,包含老硐沟金矿、红石山南锑金矿点、盘陀山西金矿点、古硐井金矿点等(图7)。经对比发现,以上矿床(点)的产出地质条件、矿化类型极为相似(表2),地球化学异常组合也基本均以Au、As、Sb为主要组合,显示盘陀山—半岛山—古硐井一带金多金属矿成矿条件非常优越。

1.第四系;2.古近系;3.下白垩统赤金堡组;4.下—中二叠统双堡塘组;5.志留系公婆泉群;6.上奥陶统白云山组;7.中奥陶统咸水湖组;8.奥陶系罗雅楚山组;9.下寒武统双鹰山组;10.蓟县系—青白口系;11.南华系—震旦系;12.长城系古硐井群;13.燕山晚期花岗岩;14.华力西晚期辉长岩;15.华力西中期花岗岩;16.华力西中期斜长花岗岩;17.华力西早期花岗岩;18.华力西早期花岗闪长岩;19.加里东期花岗岩;20.加里东期超基性岩;21.实测性质不明断层;22.推测断层;23.脆韧性剪切带;24.背斜褶皱;25.地质界线;26.角度不整合界线;27.金矿点;28.钨矿点;29.锑金矿点;30.研究区范围。图7 盘陀山—古硐井一带矿产地质简图[22]Fig.7 Geological map of mineral resources in Pantuoshan-Gudongjing area[22]

4.2 成矿物质来源

前文分析显示,长城系古硐井群以Au、As、Sb为主的亲铜族元素在该地层中表现为高背景,而Cu、Pb、Zn则表现为后期叠加型富集元素,这与该套地层中分布的Au、Sb多金属矿点的分布特征基本一致,表现出利于金(锑)矿形成的良好地质-地球化学条件,为金锑多金属原始矿源层。研究区分布几条较大规模的石英脉带,大型石英脉与围岩界面或裂隙面或细网脉穿插地段往往产出金锑多金属矿(化)体,强烈的岩浆活动往往携带大量的流体进入围岩的裂隙或界面内,从而形成大规模的脉岩群[23],而大规模岩脉群是区域构造应力场由挤压向伸展转换阶段的产物,往往与成矿作用密切相关[28],后期多次的变形变质作用叠加及岩浆流体叠加改造使金进一步富集成矿[29]。另外,构造变形引发的动力分异作用形成的动力变质热液也是金成矿流体的主要来源[30-31]。

4.3 构造控矿特征

韧性剪切带型金矿床是世界上最普遍和最重要的金矿类型之一[32-34],区域成矿带受地壳级韧性剪切带的控制,而金矿床展布受次级韧性剪切带的控制,金矿化受韧性剪切带的变形强度控制,含金石英脉受韧性剪切带内R、D裂隙的控制[34-39]。研究区内分布大量近EW、NWW向构造(褶皱、韧-脆性断层),不仅控制着地质体的分布,也控制着大部分矿(化)体的展布,另外派生裂隙也是含矿热液活动的通道和沉淀场所。区内的近EW、NWW向脆性构造是金锑矿的主要导矿构造,而韧-脆性断裂转换部位及褶皱核部的次级裂隙是金锑矿的主要沉淀空间。

4.4 找矿潜力及找矿方向

地球化学-地球物理测量显示,矿(化)体发育之处套合Au、Sb、As、Hg化探元素异常,激电异常呈现中低电阻率、中高极化率特征。图2显示,研究区除半岛山复式褶皱核部,其南侧化探异常AP2(AP2-1—AP2-4)一带内也具相似的地球物理-地球化学特征,建议继续加强地表追索。

陈衍景认为,造山型金矿包括常见的石英脉型、韧性剪切带型、构造蚀变岩型以及一些网脉状的金矿床[21],是变质地体中受构造控制的脉状后生金矿床[40-42],属造山带金矿中绿岩带金矿范畴,该类金矿体主要受转换断层、剪切带控制[43]。研究区目前地表出露的矿(化)体均呈细网脉状、透镜状,被脆-韧性剪切带所控制,显示为造山型金矿的浅成Au-Sb 矿特征,往下为中深的 Au-As-Te 矿和深成的 Au-As矿[43]。根据一般地质规律特征,深部可能出现较大规模的Au-As-Te 矿体,图5中ZK1也佐证了深部成矿的可能性,应加强深部验证。

5 结论

(1)区域成矿条件显示,半岛山金锑矿区位于盘陀山—半岛山—古硐井复式褶皱核部,区域上分布有成矿地质条件相似的老硐沟金矿、红石山南锑金矿点、盘陀山西金矿点、古硐井金矿点等。研究区内金锑矿(化)体形态、规模均受控于脆-韧性构造控制的蚀变带内,矿源层为长城系古硐井群下岩性组变质岩系,后期多次的变形变质作用叠加改造,使金进一步富集成矿,具典型造山型金矿特征,成矿潜力很大。

(2)地质-地球物理-地球化学综合找矿方法显示,矿(化)体发育处套合Au、Sb、As、Hg化探元素异常,激电异常显示中低电阻率、中高极化率特征,且深部有可能出现较大规模的Au多金属矿体。建议加强建立找矿模型,为北山南带同成矿条件区域找矿提供指导。

致谢:感谢内蒙古第八地勘公司何世明工程师和张浩浩工程师的辛勤付出和匿名审稿专家对本文成果的大力支持。