农村风貌特色塑造策略研究

——以淮安地区为例

2022-03-08吴秋颖淮阴工学院建筑工程学院

文/吴秋颖 淮阴工学院建筑工程学院

樊雨蒙 淮阴工学院建筑工程学院

丁晓红 淮阴工学院建筑工程学院 副教授(通讯作者)

引言

农村,在中国是人们基本的聚居环境,也是大部分人口的主要聚集区域。农村风貌体现着农村的人文、历史、景观等元素,因此农村风貌特色塑造是全面建成小康社会现代化建设的核心任务之一。随着近几年城镇化进程的加剧,农村的发展出现了与之不相适应的矛盾。许多地区缺乏地域特色和场所精神,导致农房建设千篇一律,破坏原本农村风貌的同时也使当地传统文化支离破碎;农村社区建设没有可持续发展的规划,部分社区建设用材低劣,形成“豆腐渣”工程,配套设施服务无法满足农民生活需求。种种问题,造成当地农民与开发商的矛盾。这些问题不仅影响农民的居住意愿,也影响了农村社区的和谐建设。因此,农村风貌特色塑造的研究得到了越来越多专业人士的关注。

1 淮安市地理概况

江苏省位于东部沿海地区,经济发展水平位于全国前列,同样现代化的高速发展也对江苏的农村风貌带来了巨大的冲击。农村历史文化的延续发展与现代文化形式的新型变革并行,对农村的建筑风貌造成了巨大的影响。

淮安市位于江苏北部的中心区域,地处长江三角洲地区,水网密布,是京杭大运河与古淮河的交汇点;临近江海,是南北交通的要塞,具有代表性。本文以淮安市为实证研究对象,对江苏省农村风貌特色塑造进行探讨。

淮安市有着深厚的历史底蕴及多元的文化,存在许多国家级历史文化名城、名镇、名村。随着时代更迭,现今在广袤的农村仍存在丰富的历史文化遗产。农村风貌是乡村文化内涵的外在体现,反映着乡村的整体印象。南北交汇、鱼米之乡是淮安给人的素有印象。江河风貌、青砖黛瓦、桑基圩田、村落宗祠、工艺传承、戏曲传说是构成淮安风貌的要素。

2 淮安市农村风貌现状分析

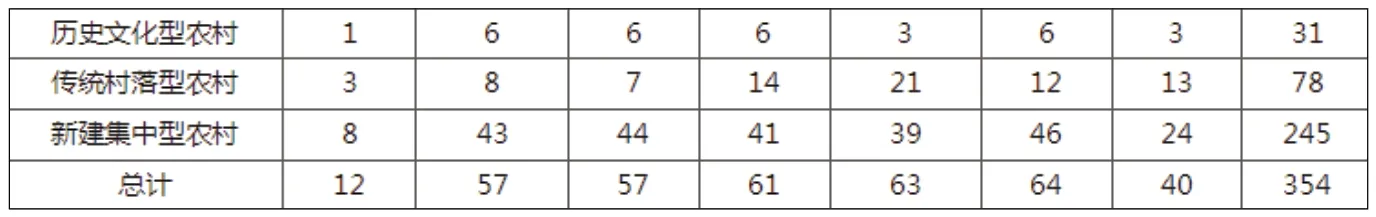

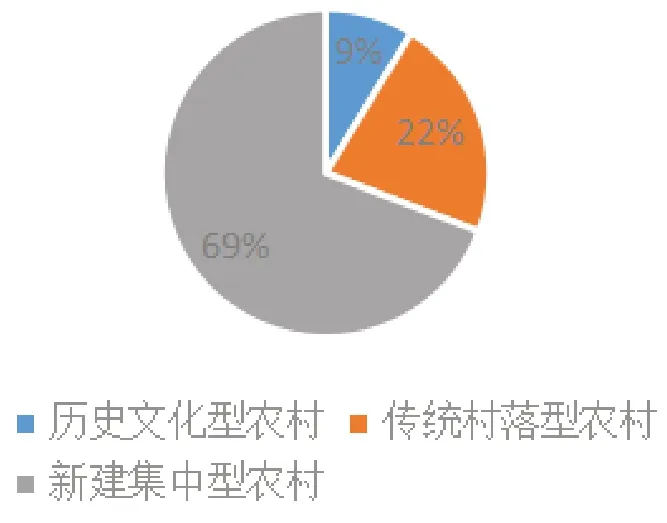

本次开展淮安市农村风貌特色塑造研究,选取了淮安354 个样本村庄。依据各村落自身的不同特色,和其受到工业化、城镇化、现代化发展冲击的影响以及其传统文化保存的现状,将研究样本村庄分为:历史文化型农村、传统村落型农村、新建集中型农村。

根据调研图示结果表明(表1、表2),在现今淮安村镇之中,仍留存历史村落布局和许多历史遗留建筑的历史文化型建筑数目较少。作为长江三角洲较发达地区,受工业化和城镇化影响较深,淮安的一些村庄已不复旧貌,成为以现代乡村建筑为主体,主要发展工业、服务业的新建集中型农村,也是目前数量最多的乡村类型。另外一种是,留存部分的历史建筑,且能够协调村落发展与保护周边自然环境的传统村落型农村。

表1 淮安村落调研取样(表格来源:作者自绘)

表2 淮安村落占比统计(表格来源:作者自绘)

乡村整体风貌是乡村自身特定资源的外在体现。如:历史资源、民俗文化资源、自然景观资源。根据农村的各类特色的不同,可以分析农村不同的风貌类型。

2.1 历史文化型农村

历史文化型农村是村庄内历史文化遗产、人文历史风貌以及非物质文化遗产丰富集中,具有自身的历史文化底蕴和村庄特色,具有特色村庄代表性的类型之一。村庄内现存的历史传统建筑、历史遗址融入村庄日常生活风貌,与周边山水相融合,形成淮安市内现存的历史文化型农村,为三种村庄类型之一。

调研选取的村庄样例为码头村。码头村历史悠久,文化底蕴丰厚。村庄内留存众多历史遗址,如:淮阴故城遗址、秦甘罗遗址、清河旧县遗址以及三闸遗址等众多历史文化古迹(图1、图2)。

图1 历史文化型农村(图片来源:作者自摄)

图2 历史文化型农村(图片来源:作者自摄)

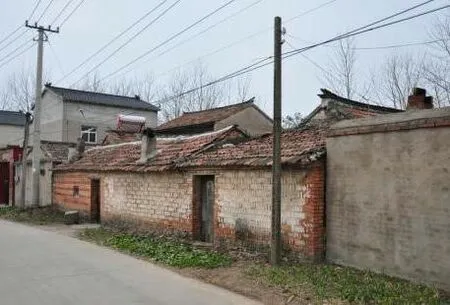

2.2 传统村落型农村

传统村落型农村的主要特征是富有浓郁的田园乡土风貌特色。传统村落格局并没有受到大的破坏和工业化、现代化的冲击,村庄内仍留存原先的农村特色风貌和部分历史文化建筑。传统村落型农村可根据村庄原本地形、水文风貌特色分为自然平原型村庄、水网密集型村庄、丘陵山地型村庄。调研选取的村庄样例为彭城村、玉坝村(图3、图4)。

图3 传统村落型农村(图片来源:作者自摄)

图4 传统村落型农村(图片来源:作者自摄)

2.3 新建集中型农村

淮安位于经济发展较发达的长三角地区,是城镇化进程较快的区域。快速发展的工业化、城镇化改变城市面貌的同时,也给传统的农村风貌带来了巨大的冲击。政府推行土地集约的政策,“三集中”政策的实施,使许多村办企业集中于各类在县城和镇区设办的开发区。同时,不断增加的村庄合并和拆迁安置促使了大量新建集中型农村的出现(图5)。

图5 新建集中型村庄(图片来源:作者自摄)

调研选取的村庄样例为:运河社区、太平社区。城市社区化是此类新建集中型农村的主要空间特征。新建集中型农村大多经过统一的村庄总体布局规划和集中居住区建筑设计,在集中居住空间设计上较为规整,建筑风格以现代建筑为主,较高比例建筑为楼房。同时期的集中居住空间设计上较为规整,建筑风格以现代建筑为主,较高比例建筑为楼房。同时期的建筑风格较为统一,具有相对齐全的公共服务基础设施,但建筑大同小异,缺乏地域风格特色(图6)。

图6 新建集中型村庄(图片来源:作者自摄)

3 淮安市农村风貌塑造存在的问题

3.1 地域文化丢失,村庄聚落风貌趋同

传统的农村风貌是宝贵的历史文化遗产,而农村建设习惯大拆大建,长期的自发建设,盲目拆除、大规模的新建建筑来形成新的功能空间导致传统民居特色和地域文化逐渐丢失,破坏了地域建筑历史文化的传承。

在农村建设中,有些村庄完全效仿城市建设,出现很多小洋楼(图7)等城市景观建筑,这种跟风效仿造成很多村庄风貌近乎雷同,没有任何特色。而这种盲目跟风效仿的模式,并未结合自身实际情况进行合理的发展定位,导致许多自然环境优美或历史文化底蕴深厚的村庄,因盲目的拆建改造,而造成了无法挽回的生态及文化损失,丧失了发展文旅产业的珍贵资源。更有一些农民自行建造房屋,生搬硬套所谓的“标准图集”,破坏原有整体风貌,与当地建筑形式特色格格不入。

图7 玉坝村农房风貌(图片来源:作者自摄)

3.2 基础配套设施不足,生态环境待修复

农房建设方面,目前有些农房基础设施配套不到位(图8),达不到规划目标的居住条件,农民不予认可。且过分追求建筑形象,盲目乱拆乱建,破坏村落原本的建筑风貌。没有依法办理相关手续,且安全监管难以到位。

图8 运河村现存农房(图片来源:作者自摄)

村民是村庄最基本的使用者,但许多农房建设只是通过政府和建筑师的沟通完成的,并没有切实考虑农房建设的实用性,往往趋于表面,导致建设完成后不适于村民基本生活的使

用需求,村民切身利益很难得到保障,也不利于调动其积极性。基础设施不完善大大降低了农民的生活质量,具体表现为缺乏开敞的公共活动区域、集会广场以及文化活动综合体等。

在我们走访的八处农村中,只有新建集中型农村中生活污水的处理是经过三格化化粪池处理。仍有部分村庄的农户使用旱厕,且将未经处理的生活污水排入河渠沟渠,从而导致村落内自然水质的下降。(图9)村庄内部道路除主要道路外,大多无硬质路面(图10)。分布散落的自然村庄很难集中管理,完善基础设施配套。村落在整体管理方面缺乏长效机制,集中整治后,无有效的后期维护,过段时间又会恢复原状。而那些由农民自行建造形成的建筑风貌更是缺乏专业的建造技术的指导,建筑参差不齐、形状各异,房屋样式简陋甚至很多房屋红砖外墙裸露、墙面开裂、屋顶漏水等,存在相当多的安全隐患。

图9 旱厕图片(图片来源:作者自摄)

图10 道路环境实地拍摄(图片来源:作者自摄)

3.3 农村规划建设相关公共政策不完善

公共政策是保证农村建设长期有效实施的必要条件,随着时间的推移,缺乏公共政策指导的资金投入将会陷入低层次重复建设的恶性循环的危机。政府可根据当地村庄的不同性质,完善相关公共政策。有一些特色农村在旅游产业上存在一定程度的优势,有助于提高当地的经济发展。可由于杂乱不堪的房屋现状,交通、环境的恶化,年久失修的名人故居、遗址等都制约了旅游业在当地的发展。同时,由于政府尚未出台具体的资金拨付、使用等政策,使各村镇在实施时遇到资金瓶颈,创建动力不足。

农村环境长效管理监督力度和激励机制也不够健全,都是靠一年组织一两次的突击检查来整治维护,造成了恶性循环,治标不治本。

4 农村特色风貌塑造的策略

4.1 农村特色风貌塑造的原则

4.1.1 适宜性原则

适宜性的原则主要是分析淮安地区不同村落的发展条件、优势、劣势,科学合理地制定风貌塑造的技术方案。农村特色风貌的塑造首先应该根据本地区的情况,包括气候条件、地形地貌、发展状况等实际情况,尊重当地村民的意愿,针对不同村民指导农村特色风貌建设。对于体现淮安地方特色的传统民居,塑造过程中应尽量保持传统民居的原始风貌感和空间形态,保留其中的历史文化氛围,进行修缮性改造。对于普通老旧农宅在塑造过程中,要从原有农宅的建造技术、建筑构成、结构特征等要素出发,提炼出其特色的元素,结合特定的环境,进行农村风貌的塑造,实现乡土地域特色、传承传统农宅民居的风貌。

4.1.2 人性化原则

人性化的设计原则是关注农宅本身使用者的主体,把握原有住户的功能需求和心理需求。风貌塑造应结合不同家庭构成、不同生产生活、不同的空间需求的村民意愿调查,根据室内外空间环境状况和景观要求,合理搭配,分别进行设计。同时,鼓励村民对设计与改造提出合理建议和意见,提高村民的参与度,唤起村民对淮安地区民居文化的认知和肯定,增强文化自信。

4.1.3 生态环保原则

本次调研中发现个别农村生态破坏较严重,村民的生态环保的意识淡薄,各种垃圾随意丢弃,私自乱建棚户等现象。村镇建设要实现人、建筑、自然和谐发展。在“人性化”的基础上,利用技术手段创造出健康舒适的生活环境。对农村风貌的塑造要重视可持续发展和环保理念,推荐使用可再生能源。

4.1.4 经济性原则

农民的经济收入有限,在风貌塑造过程中结合其住户自身的经济承受能力进行农宅改造,综合考虑各项改造需要的成本,进行适当的调整优化,满足村民最基本的生活、生产等功能的需要外,尽可能为村民提供适宜的室内外空间环境。

4.2 农村特色风貌塑造的策略

4.2.1 修复建筑风貌,提升建筑质量

在农村风貌特色塑造的过程中,不仅需要使其融合当地自然乡土环境,还需要挖掘自身特色,传承地域建筑文化特色。农村风貌特色塑造需要突出的是塑造各个农村的特色,而非现今很多农村盲目地照搬城市的发展模式来建设农村的现象。盲目地照搬而不考虑各农村的自身特色和实际情况,只会使各农村的风貌渐渐趋同,丧失特色。因此需坚持突出地域文化特色,分类推进发展。

4.2.2 完善村落基础设施,改善生态环境

农房作为农村的空间载体,其建筑质量很大程度上决定农村的人居生活环境质量,也影响着农村的整体风貌。同时,住房问题也是农民最迫切关注的问题。因此,解决农村住房质量问题是塑造提升农村风貌的首要任务。淮安各地区的农房质量水平参差不齐,经济发展较好的农村已经率先完成了农房的改造升级,经济发展较弱的地区农房质量仍较低,需进行改造提升。改造提升农房质量水平,既是塑造农村风貌的核心和关键,也是改善民生的现实举措。提升农村人居环境不仅需要建筑质量的提升,还需要整治村容村貌、完善村内基础设施建设。例如:推进乡村污水处理、农作物秸秆再利用和垃圾分类处理等举措,同时整修村内道路、完善村内电网、水网线路、整治村内环境。

农村的主要居住者是农民,因此实施改造之前需要充分调研走访农民的生产、生活习惯,采纳农民意见,调动农民参与农村风貌塑造的积极性,让他们成为农村风貌特色塑造的参与者、建设者和受益者。

4.2.3 强化政策引导农村风貌特色塑造

农村风貌特色的塑造在政策上应熟悉各项基本国策,主动落实各级政府和相关部门的有关规划。给予淮安新农村建设宏观指导和依据,同时引导公共财政向农村区域的投放。农村风貌特色塑造需基于对该地区的详细研究,全面且综合地认识村落发展的问题,同时结合村落的实际现状,分析村落的特色、发展定位和发展规模问题,设置合理的服务设施规模,制定村庄风貌特色塑造的规划设计,建立有效的控制和引导机制,确保科学且有计划地进行村庄各项建设活动。

结语

在当今“美丽乡村建设”的背景下,农村特色风貌的塑造也是非常重要的一环。在农村风貌特色塑造的过程中,除了要修复村落和建筑的原有风貌、提升建筑质量,还必须做到完善村落基础设施,改善生态景观环境、强化政策引导等,以延续当地建筑的技术特色与历史文脉。整治和修复村庄建筑风貌与生态景观环境,将村庄整合成适应农民居住和生活的社会主义新农村,为切实改善农村生活环境、塑造美丽乡村特色风貌提供一定的参考。