共同利益、身份认同与中国—东盟战略互信的逻辑*

2022-03-07罗圣荣

赵 祺 罗圣荣

【内容提要】冷战结束后,中国—东盟关系实现跨越式发展,双方已成为最大规模的贸易伙伴,最富内涵的合作伙伴,最具活力的战略伙伴。然而,在中国—东盟关系总体向好的情况下,中国—东盟战略互信仍有起伏波动。本文认为,中国—东盟战略互信的演进,主要受到共同利益和身份认同两个因素影响。基于共同利益的多少以及身份认同程度高低的综合考量,中国—东盟战略互信波动表现为战略互疑、计算型战略互信、了解型战略互信以及认同型战略互信四种类型。探讨中国—东盟战略互信演进的原因,不仅有助于厘清影响中国—东盟战略互信的内在机理,还有利于为中国辩证地看待和提升中国—东盟战略互信提供一定的启示,进而为构建中国—东盟命运共同体,保障中国周边地区的和平与稳定提供一定的政策参考。

一、问题的提出

在国际社会中,战略互信不仅可以促进合作,降低风险和交易成本,而且可以发展成集体身份,使国家服从于共有观念或规范。但是,战略互信也是极易被破坏的。战略互信衰退将阻碍国家间交流和沟通的效果,并使双方的误解“滚雪球式”积累,最终造成信任者对被信任者丧失基本的信心。(1)曹德军:《关系性契约与中美信任维持》,《世界经济与政治》2015年第9期,第83页。

东南亚既是中国唇齿相依、休戚与共的重要近邻,也是中国构建新型国际关系、打造周边命运共同体的重要“试验田”。冷战期间,中国与东盟关系经历了从敌视到缓和的发展。冷战结束以后,中国—东盟关系实现跨越式发展,双方成为最大规模的贸易伙伴,最富内涵的合作伙伴,最具活力的战略伙伴。从经济的相互依存度、社会联系的密切程度、政府合作的机制化程度,以及合作领域的广泛程度看,今天的中国—东盟关系是有史以来最为密切的。然而,根据新加坡尤索夫伊萨东南亚研究中心(Iseas-Yusof Ishak Institute)(2)Iseas-Yusof Ishak Institute,“The State of Southeast Asia:2021 Survey Report”,February 10,2021,https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/01/The-State-of-SEA-2021-v2.pdf.访问时间:2021年8月30日。和印度尼西亚外交政策协会(3)Foreign Policy Community of Indonesia,“ASEAN-China Relations After 30 Years:Changing Perceptions,Remaining Anxieties,and New Opportunities”,November 2,2021,https://72083642-3236-47db-91f5-36b59e075581.filesusr.com/ugd/09e67b_e0595f1f9cd14f31a0acefd31b2bf83c.pdf?index=true.访问时间:2021年11月5日。(Foreign Policy Community of Indonesia)的调查报告显示,战略互信依然是制约中国—东盟关系进一步发展的主要困境。

那么,在中国—东盟关系总体向好的情况下,中国—东盟战略互信因何下降?当中国—东盟战略互信下降时,双方应如何维系和深化战略互信?一旦我们理解了这些机制发生作用的条件,便能够准确把控中国—东盟关系发展趋势,加快构建中国—东盟命运共同体,以及营造和平稳定的周边环境。

二、中国—东盟战略互信的既有解释

20世纪90年代,国家间互信问题开始进入国际关系学者的视野。但时至今日,国际关系学者依然未建构出相对成熟的国家间互信理论。不过,针对中国—东盟战略互信问题。既有研究分别从权力政治、理性选择、社会心理、身份认知、情感链接等角度入手,从不同侧面解释了中国—东盟战略互信起伏波动的基本规律,也为后续构建中国—东盟命运共同体提供了丰富的视角。

(一)权力政治视角

国际社会的无政府状态,导致在国际社会中没有中央权威来执行法律,冲突成为国家间关系的主旋律。基于此,一些学者便认为中国—东盟战略互信是一个长久存在的问题,根本无法解决。汉斯·摩根索(Hans Morgenthau)认为,在国际政治中,欺骗是一种相当正常的现象,因为国家最珍视的是追求以权力来定义的国家利益。(4)Hans Morgenthau&Kenneth Thompson,et al.,Politics Among Nations:The Struggle for Peace and Power,New York:McGraw-Hill Education,2005,p.287.肯尼思·华尔兹认为,国家之间普遍不存在信任。在国际无政府状态的推动下,国家对其他国家的意图和行为感到不确定,这是由国际无政府状态推动的。(5)Kenneth Waltz,Theory of International Politics,Lllinois:Waveland Press,2010,p.125.米尔斯海默(John Mearsheimer)甚至强调,在一个无政府社会中,国家不可能确定他国的真正意图,侵略和扩张是大国追求安全的必然结果。由于对权力的持久追求构成了国家的主导动机,不信任成为国家间交往的常态。(6)[美]约翰·米尔斯海默:《大国政治的悲剧》,王义桅等译,上海人民出版社,2003年,第74页。阎学通进一步指出,不信任是国际关系的常态。(7)阎学通:《对中美关系不稳定性的分析》,《世界经济与政治》2010年第12期,第6页。按照权力政治的理解,在国际社会的无政府状态下,战略互信是很难甚至不可能实现的。就中国—东盟战略互信而言,黄海涛(Huang Haitao)认为,中国与东盟国家战略互疑是权力政治的产物,它不可能被消除,但可以被管理。(8)Huang Haitao,“The Role of Trust in China-ASEAN Relations-Towards a Multi-level Trust Building for China and ASEAN”,International Journal of China Studies,Vol.8,No.1,2017,p.50.

(二)理性选择视角

理性选择假定国家是一个寻求自身利益最大化的行为体,其一般按照功利最大化原则来采取自己的行动。理性选择下的国家战略互信,通常通过利益交换来实现。安德鲁·基德(Andrew H.Kydd)认为,国家间互信主要取决于获得的收益、冲突可能的损失、冲突的赢面,以及信息错误等因素。张廖年仲在借鉴詹姆斯·费伦(James Fearon)研究成果的基础上指出,高昂成本信号(high cost signaling)是建立互信的必要条件。(9)Andrew H.Kydd,Trust and Mistrust in International relation,Princeton:Princeton University Press,2005,p.47;张廖年仲:《敌对国家如何建立互信:昂贵信号模式》,台北政治2012年大学博士论文,第67页;James Fearon,Threats to Use Force:Costly Signals and Bargaining in international Crisis,Ph.D.Dissertation,University of California,Berkeley,1992,p.89.拉森(Deborah Welch Larson)强调,国家间签署协议的重要程度和互信的形成有关。(10)Deborah Welch Larson,“Trust and Missed Opportunities in International Relation”,Political Psychology, Vol.18,No.3,1997,pp.715-716.兰德尔·施韦勒(Randall L.Schweller)指出,信任的建立取决于国家对其利益的权衡。修正国一般具有改变现有国际规则的战略意图,而现状国则有选择性地追求自身的战略目标。如果修正国承诺不改造现有国际体系,那么两者之间便会产生信任基础。(11)Randall L.Schweller,“Bandwangoning for Profit:Bring the Revisionist Stake Back in”,International Security,Vol.19.No.1,1994,pp.80-81.包广将进一步认为,东亚国际秩序、国家本体性安全与国家间信任之间存在逻辑关系,即在能够有效维护国家本体性安全的国际秩序中,国家间的信任水平较高;而在无法有效维护国家本体性安全的国际秩序中,国家间的信任水平较低。(12)包广将:《东亚国家间信任生成与流失的逻辑:本体性安全的视角》,《当代亚太》2015年第1期,第40页。总体而言,理性选择视角下中国—东盟战略互信就是双方是否满意利益博弈的结果。即对方国家利益的实现是否损害自身的发展前景。(13)王辑思、李侃如:《中美战略互疑:解析与应对》,社会科学文献出版社,2013年,第5页。

(三)社会心理学视角

较之现实主义的权力政治和理性选择,社会心理学(14)认知心理学家关心的是作为人类行为基础的心理机制,其核心是输入和输出之间发生的内部心理过程,但是人们不能直接观察内部心理过程,只能通过观察输入和输出的东西来加以推测。更能把握中国—东盟战略互信构建过程中的复杂和细微之处。阿米塔夫·阿查亚(Amitav Acharya)认为,东盟的传统目标是防止任何外部力量对该地区或整个地区的任何国家获得太多的影响力,但随着中国实力的增强,东盟国家感知到了威胁和混乱,进而引发了双方的不信任。(15)Amitav Acharya,“Will Asia’s Past Be Its Future?”International Security, Vol.28,No.3,2003,pp.149-164.肯·布斯和尼古拉斯·惠勒(K.Booth&N.J.Wheeler)强调,同理心对战略信任的建构至关重要,信任来源于对他人的移情反应,基于意识到其他国家的行动可能是出于恐惧而不是恶意。(16)K.Booth&N.J.Wheeler,The Security Dilemma:Fear,Cooperation and Trust in World Politics,Basingstoke:Palgrave Macmillan,2008,p.114.布兰德利·沃马克(Brantly Womack)指出,权力不对称导致关系双方的关注和视角不同,对该组关系的敏感度也不同。大国的不敏感性和顺从需求往往加剧了实力弱的一方的担心和恐慌。(17)Brantly Womack,Asymmetry and International Relationships,Cambridge:Cambridge University Press,2015,p.153.季玲则认为,中国—东盟关系中不可回避的现实问题之一就是权力的不对称,这种不对称会导致权力格局失衡,进而会导致行为体心态失衡,也就是说大国即使什么也不做仅仅是权力格局失衡的状态本身就足以导致小国产生这种恐惧的心理失衡状态。(18)季玲:《权力格局失衡与心理调适—中国东盟关系中的信任问题》,《南洋问题研究》2012第1期,第42页。可见,社会心理学者认为,中国—东盟互信主要是依据本国对于他国行为判断和情感联系而建构的。(19)Chen-Chwee Kuik,“How Do Weaker States Hedge?Unpacking ASEAN States’Alignment Behavior towards China”,Journal of Contemporary China,Vol.25,No.100,2006,p.507.

(四)身份认知视角

建构主义学者主要从身份认知角度研究战略互信,他们认为,国家间互动塑造的身份认知,对国家间战略互信的演变起着重要作用。亚历山大·温特(Alexander Wendt)指出,信任的建构与维系主要基于合法性认同。(20)[美]亚历山大·温特:《国际政治的文化理论》,秦亚青译,上海人民出版社,2014年,第302页。李淑云认为,战略互信的重点在于对他国身份的建构和认知,视他国为朋友,信任程度较高;视他国为敌人或对手,信任程度较低。(21)李淑云:《信任机制:构建东北亚区域安全的保障》,《世界经济与政治》2007年第2期,第35页。乔纳森·默瑟(Jonathan Mercer)强调,身份和信任之间存在紧密联系。即使知道同一群体中的其他人正在叛变,信任的个体也会合作,即使这样做不符合他们的利益,他们也不会离开群体。但也带来了问题。如果信任依赖于身份,那么这可能会导致内部人士和外部人士之间的自动区别对待。(22)Jonathan Mercer, Reputation and International Politics,New York:Cornell University Press,1996.Jonathan Mercer,“Emotion and strategy in the Korean War”,International Organization,Vol.76.No.2,2013,pp.221-252.尹继武强调,行为体之间的关系基础、同质性和关系交往相互作用共同决定了行为体之间信任的产生与信任的类型。由于中国与东盟国家在同质性方面仍存在较大差异,中国—东盟战略互信需要循序渐进的建构。(23)尹继武:《社会认知与联盟信任形成》,上海人民出版社,2009年,第103-105页。刘昌明认为,信任的要素主要包含权力和社会两个方面,二者的互动决定了信任的产生。建构中国—东盟战略互信,既要推动建立地区机制的建设,运用制度来约束和规范国家间理性信任关系的发展;又要通过构建共有观念、强化地区意识,来深化社会层次的信任。(24)刘昌明,杨慧:《社会网络视角下的东亚国家间信任建构:理论框架与现实路径》,《国际观察》2016年第1期,第3页。杨扬进一步指出,理由、偏好和规则是互信的基本要素。中国—东盟的战略互信,需要发挥文化的基础性作用,并在多边合作机制中提升双边互信。(25)杨扬:《社会学视角下的国际关系信任理论—兼析东亚区域合作中的互信》,《太平洋学报》2012年第7期,第29页。总的来说,建构主义学者更强调,中国—东盟战略互信是建立在对他国身份的期望之上。

(五)情感链接视角

从情感链接来看,战略互信是国家行为体通过一定的互动,产生了基于情感的信任。马丁·坦西和汤姆·波斯特梅斯(Martin Tansi& Tom Postmes)强调了信任的情感维度,他们认为共同的价值观、相似性、同情心和共同的愿景会增加信任。(26)Martin Tansi&Tom Postmes,“A social identity approach to trust:Interpersonal perception,group membership and trusting behaviour”,European Journal of Social Psychology,Vol.35,No.3,2005,pp.413-424.劳伦斯·贝克(Lawrence C.Brecker)认为,信任是基于情感的,我们信任别人,往往是一种安全的需要。(27)Lawrence C&Brecker,“Trust as Noncongnitive Security about Motive”,Ethnics,Vol.107,No.1,1996,p.46.凯伦·琼斯(Karen Jones)指出,战略信任包含了认知和情感因素,乐观的情绪在战略信任中处于中心地位,这也是信任和依赖的主要区别。(28)Karen Jones,“Trust as an Affective Attitude”,Ethnics,Vol.107,No.1,1996,p.4-25.乔纳森·默瑟(Jonathan Mercer)认为信任是一种情绪性信念,情绪构成信任的基础与本质。(29)Jonathan Mercer,“Rationality and Psychology in International Politics”,International Organization,Vol.159,No.1,2005,pp.77-106.亚伦·霍夫曼(Aaron M.Hoffman)指出,信任是基于情感所产生的一种态度,而不是一种理性计算的结果。(30)Aaron M.Hoffman,“A Conceptualization of Trust in International Relations”,European Journal of International Relations,Vol.8,No.3,2009,pp.375-401.秦亚青则认为互动关系先于实体存在,关系确定身份、身份孕化权力与信任。(31)秦亚青:《关系与过程:中国国际关系理论的文化构建》,上海人民出版社,2012年,第62页;秦亚青:《关系本位与过程建构:将中国理念植入国际关系理论》,《中国社会科学》2009年第3期,第74-75页。曹德军强调,战略互信就是一种心理默契,其根源在于理解他人行为动机的情感共鸣(empathy)(32)曹德军:《关系性契约与中美信任维持》,《世界经济与政治》2015年第9期,第92页;曹德军:《国家间信任的生成:进程导向的社会网络分析》,《当代亚太》2010年第5期,第106页。。

综上所述,当前国内外学者主要从四种不同的角度分析了中国—东盟战略互信的演进,为我们进一步研究中国—东盟战略互信提供了重要的指导价值和启发意义。但是,每一种独立的要素并不能完全解释中国—东盟战略互信的演进。首先,基于利益的理性选择视角,很难解释在中国—东盟共同利益不断丰富的情况下,中国—东盟战略互信却出现衰落。其次,社会心理学视角解释力也并不充足。因为在中国和东盟权力对比结构中,权力不对称状态是一个常量,是一种长期存在的现象,其显然无法有效解释中国—东盟战略互信的演进。最后,从身份认同和情感链接的角度去看待战略互信,需要一定的物质基础,否则无法独立地解释中国—东盟战略互信的演进。

因此,本文拟在借鉴前人既有研究的基础上,以共同利益和身份认同的互动作为理论分析框架,进一步构建出中国—东盟战略互信演进的逻辑机制。之所以如此,主要是因为战略互信不是单向的观念和合作意愿,是互动进程中相互构成的,共同利益是战略互信的行为基础,身份认同则是战略互信的认知和情感基础。

三、共同利益、身份认同与中国—东盟战略互信的机制

本文认为,中国和东盟战略互信的演进,主要受到中国—东盟共同利益多少和中国—东盟身份认同高低两个因素影响。在构建分析框架之前,有必要对战略互信、共同利益和身份认同等概念或命题进行界定。

(一)战略互信的概念、分类及衡量

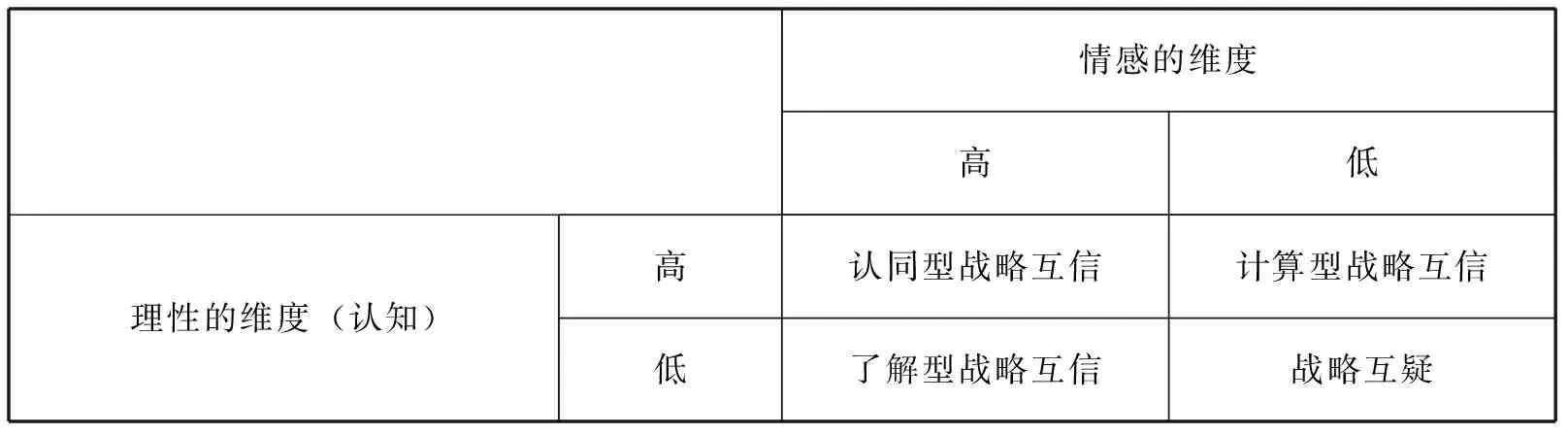

“战略”指的是从长远的角度对双边关系本质做出的预期,它与“军事”的内涵大不相同。(33)王辑思、李侃如:《中美战略互疑:解析与应对》,社会科学文献出版社,2013年,第23页。牛新春认为,战略互信是一种观念,一定程度上由意图及对意图的判断决定。(34)牛新春:《中美战略互信:概念、问题及挑战》,《现代国际关系》2010年第3期,第1页。刘庆指出,战略互信是双边关系在核心领域采取的积极合作,以及由此形成的关于对方的积极预期。(35)刘庆:《“战略互信”概念辨析》,《国际论坛》2008年第1期,第42页。本文认为,战略互信(strategic trust)指的是国家间交往互动所建构一种身份预期,即认为他国的行为不仅不会损害自身的利益,而且会遵守共同规范。从总体上来看,战略互信产生的基础有三大方面,即行为基础、认知基础和情感基础,这三种基础又都只能在国家间交往中逐渐形成,而非存在于任何单个的主体之中,其属性都是社会的。尽管在所有形式的战略互信中,行为、认知以及情感都是普遍存在的,但是它们彼此之间在构成战略互信的比例上却是各不相同的,也就是在这种差异的基础上,(36)Lewis&J.D,Weigert A,“Trust As a Aocial Reality”,Social Forces,Vol 63,Issue 4,1985,pp.972-974.本文将战略互信的程度由低到高划分为大致四类,即战略互疑、计算型战略互信、了解型战略互信和认同型战略互信(见表1)。

表1 战略互信的分类

第一,战略互疑即是战略互信的对立面,指国家间交往互动所建构一种身份预期,即认为他国的行为将损害本国的利益,而且会威胁或破坏共同规范。

第二,计算型战略互信是基于本国对他国行动一致性的假设形成的。在国家行为互动中,每个国家都倾向于完成其之前所做出的承诺,这不仅仅因为国家所受到规范和情感的约束,更多的是因为他们害怕毁坏承诺而导致的惩罚。计算型战略互信的基础也就是本国与他国交往时,相信对方会在潜在的惩罚的威吓下如实地履行自己的承诺,从而使双方的关系很好地维持下去。总的来说,计算型战略互信是比较脆弱且不稳定的,任何一次的破坏都可能对双方关系产生极其恶劣的影响,并有可能使双方的信任无法维持下去。

第三,了解型战略互信是基于本国对他国行为的可预测性而形成的。换言之,本国在获得了充分的信息后,接下来形成对他国的身份认同,从而形成了解型战略互信。了解型战略互信形成的基本途径是频繁与深入的交往。这种信任需要本国更多的时间与精力的投入。只有当本国长时间地与他人持续互动时,才能获得充足的信息,才能形成较高的身份认同,了解型战略互信也才能形成。当然,了解型战略互信虽然所需投入的时间与精力更多,但是一旦形成,就具有相对较强的稳定性,不会因偶然的事件而破坏。

第四,认同型战略互信是基于对他国意图和身份认同形成的。在这种战略互信中,本国愿意为他国的目标达成作出妥协和让步,甚至愿意提供力所能及的帮助。可以说认同型战略互信是双方关系与感情的升华。(37)Clara Weinhardt,“Relational Trust in International Cooperation:The Case of North-South Trade Negotiations”,Journal of Trust Research,Vol.5,No.1,2015,pp.27-54.此时,双方共同合作所带来的效果将会远远大于各自行动结果的简单相加。这种类型的信任关系是很难被破坏的,但是一旦遭到阻挠,必定很难再恢复过来。

需要说明的是,首先,不是在所有国家关系中战略互信都会经历这四个发展阶段,只有在那些经历了形成、发展与成熟的国家关系中,战略互信才有可能从计算型战略互信发展到了解型战略互信,最后发展到认同型战略互信。一般来说,在大多数国家关系中,只会出现战略互信的一个或两个阶段。其次,战略互信的推进是随着时间的流逝和关系的深入而持续进行的,在战略互信向更高层次演化的过程中,都需要一些关键性条件的存在与发挥作用。比如,在了解型战略互信向认同型战略互信转变时,本国需从原本仅仅了解他国转化为更深入地认同他国。这些条件对于战略互信的是十分重要的,如果无法很好地满足这些条件,战略互信是不可能发展、变化的。再次,那些仅仅停留于计算型信任或了解型信任的情况是普遍存在的,其原因有很多,如有些关系只发展了计算型信任,并未继续向前,可能是由于通过这种战略互信而得到的利益已经可以满足双方的需要。最后,战略互信并不是不可破坏的,其存在着突变性和被瓦解的可能性。而且,战略互信作为一种有助于国际合作的纽带,其被破坏的可能性也更大。具体而言,当战略互信遭到破坏时,信任者和破坏信任的国家都会出现一系列的心理反应,而这种反应将会决定双方关系和战略互信的最终走向。(38)Lewicki,R.J&Bunker,B.B.Trust in Relationships:a Model of Development and Decline,in Bunker,B B,Rubin,J Z eds.,Conflict,Cooperation,and Justice:Essays Inspired by the Work of Morton Deutsch.Jossey-Bass,San Francisco,CA,1995.pp.143-145.

(二)共同利益的概念、分类及衡量

共同利益是经常提及并使用的一个核心概念,但国内外学者对共同利益的理论性研究却不多见。阮宗泽认为,共同利益是国家间利益重合部分,其主要功能在于维持权力、制度与身份这三者之间的平衡。(39)阮宗泽:《试析共有利益与国际秩序的稳定》,《国际问题研究》2006年第6期,第41页。刘笑阳进一步指出,共同利益是相互依赖状态下国家利益重叠的部分,并在双边和多边互动中促进合作。(40)刘笑阳:《国家间共同利益:概念与机理》,《世界经济与政治》2017年第6期,第102页。本文认为,共同利益是相互依赖状态下国家间利益的汇合点和重叠点,并在国家间的互动中形成信任的基础。共同利益的效应在于规范行为者的行为,减少国家行为的不确定性,消除因制度变迁或力量对比变化引起的担心和恐惧。值得注意的是,对于国家来说,由于内部因素和外部条件的不断变化,其国家利益的判断和具体追求也在不断地发生变化。因此,国家间的利益汇合也必然是动态的。也意味着,共同利益的内容和范围是不断发展变化的,共同利益之所以产生,无疑是行为主体有意识地相互建构的结果。

共同利益是战略互信的行为基础。建立战略互信属于国家对外决策,而国家对外决策主要受国家利益影响。(41)王存刚:《新全球化时代大国战略互信的生成与维护—基于中俄关系的研究》,《国际观察》2017年第5期,第5页。国家间存在利益交集,就有产生某种程度上的信任。(42)Russell Hardin,Trust and Trustworthiness,NY:Russell Sage Foundation,2004,p.3.而共同利益的多少对国家间战略互信的程度有重要影响。当共同利益多时,国家将更愿意选择相信他者所做出的承诺。当共同利益少时,国家将不愿意相信他者所做出的承诺。

本文认为,国家间的共同利益主要分为三种类型,两个维度。三种类型指的是共同的政治利益、共同的经济利益和共同的安全利益。有的学者在前三者之后将文化利益列为第四类也有其道理,特别是在百年未有之大变局下,价值观和意识形态正日益成为国家间互动的重要内容。然而在国际关系现实中,政治、经济和安全还是最重要的国家利益,因此国家间共同利益的建构主要集中在政治、经济和安全方面。两个维度是指共同利益具有多和少两个维度。此外,为方便下文案例分析,还需要对自变量进行操作化。本文将是否拥有共同的安全利益作为衡量共同利益多少的标准。之所以如此划分,主要是根据沃尔兹的新结构现实主义思想,其强调安全利益是最重要的国家利益,(43)Kenneth Waltz,“Realist Thought and Neorealist Theory”,Journal of International Affairs,Vol.44,No.1,1990,pp.21-37.而共同的安全利益则标志两国间拥有较多的共同利益。

(三)身份认同的概念、分类及衡量

身份是行为体通过和重要“他者”互动而建构起来的自我形象。(44)聂文娟:《中国的身份认同与南海国家利益的认知》,《当代亚太》2017年第1期,第146页。亚历山大·温特指出,身份认同是一个认知过程,在这一过程中自我与他者的界线逐渐模糊,并在交界处对角色身份实现完全超越,自我被融入他者。(45)Krasner,Stephen,ed.International Regimes.Ithaca.Cornell University Press,1983.p.375.本文根据互动理论的逻辑认为,身份认同是自我在与他者的互动进程中,自我对他者的一种直接感知或者反应。这就表明,在未达到完全的身份认同之前,身份认同会呈现非线性的突发性变化和停滞效应。实际上,并不存在完全的身份认同,但身份认同总是涉及自我与他者的融合。(46)Alexander Wendt,“Collective Identity Formation and the International State”,American Political Science Review,Vol.88,No.2,1994,p.386.

身份认同是战略互信的认知和情感基础。战略互信是一种身份认知预期,它需要国家间互动中加以检验。两国间能否建立起战略互信?水平如何?是否可以持续?这需要相关方较高的身份认同。没有这种身份认同,就不可能有建立战略互信的意愿,更不可能采取相关的行动。而身份认同程度的高低与国家间战略互信的水平紧密相关,在一定程度上,当身份认同度较高时,即国家身份表现为建设者和合作者,两国间战略互信的水平高,建设者会主动采取行动,以提供公共产品的方式承担主要责任,推动地区的稳定与发展。合作者则会更加积极地回应地区国家的需求,获得相应收益和承担相应的责任。当身份认同程度较低时,即国家身份更多地表现为破坏者和威胁者,两国间战略互信的水平低甚至出现敌意的行为。破坏者会主动采取进攻性行动,甚至是破坏的行为,以防止自身的利益受损。威胁者则会采取威胁性行动,以实力来维护自身的利益。

身份认同可以分为多种类型。温特认为国家具有三种身份,即对手身份、朋友身份和敌人身份。(47)Alexander Wendt,“Constructing International Politics”,International Security,Vol.20,No.1,1995,pp.71-81.阎学通以国家综合实力为标准,将国家分为主导国、崛起国、地区大国和小国四种类型。(48)阎学通:《大国领导力》,李佩芝译,中信出版集团,2020年,第76-77页。本文认为,国家的身份认同可归纳为四种类型,两个维度。四种类型是指建设者、合作者、威胁者和破坏者四种类型。两个维度是指身份认同程度的高和低两个维度。其中建设者和合作者属于较高的身份认同,威胁者和破坏者属于较低的身份认同程度。

在对影响身份认同程度的因素的分析中,以亚历山大·温特在建构主义理论中的概括最具代表性,(49)Alexander Wendt,“Anarchy is what states make of it:The social construction of power politics”, International Organization,Vol.46,No.2,1992,pp.391-425.其认为,相互依存、共同命运、同质性和自我约束是影响身份认同的主要因素。(50)Alexander Wendt,“On constitution and causation in International Relations”,Review of International Studies,Vol.24,No.5,1998,pp.101-118.而本文选取自我约束作为衡量身份认同程度高低的主要因素,原因在于:其一,相互依存这一因素对于中国—东盟关系来说是常量;其二,对于身份认同来说,自我约束起着决定性作用,使国家可以克服因生存和发展引发的恐惧。(51)[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海人民出版社,2014年,第334页。运用到本文的分析中,自我约束将导致东盟对中国产生较高程度的身份认同,反之导致东盟对中国产生较低程度的身份认同。

(四)共同利益、身份认同与中国—东盟战略互信的机制

在对核心概念界定和操作化的基础上,本文理论分析框架为:影响中国和东盟战略互信演进的主要因素是共同利益和身份认同,二者的共振决定着中国—东盟战略互信的演进。(见表2)

将共同利益和身份认同进行组合可得到以下四个假设,即中国—东盟战略互信在不同时期所具有的四种类型(见表2)。

假设一,当中国—东盟具有较少的共同利益,且东盟对中国的身份认同程度较低时,中国—东盟呈现为战略互疑。

假设二,当中国—东盟具有较多的共同利益,且东盟对中国的身份认同程度较低时,中国—东盟将表现为计算型战略互信。

假设三,当中国—东盟具有较少的共同利益,且东盟对中国的身份认同程度较高时,中国—东盟将呈现为了解型战略互信。

假设四,当中国—东盟具有较多的共同利益,且东盟对中国的身份认同程度较高时,中国—东盟将表现为认同战略互信。

需要注意的是,由于本文的理论分析框架强调共同利益和身份认同的互动,所以只有当两个变量假设的条件都满足时,才会最终影响中国—东盟战略互信,单独一方满足,不会对中国—东盟战略互信的产生直接影响。

四、案例分析

为了进一步分析共同利益和身份认同这两个因素对中国—东盟战略互信的影响,下文将以中国—东盟关系发展过程中的四个阶段:1967-1977年、1978-1997年、1998-2008年和2009-2020年为例,来验证以上分析框架和假设的合理性。之所以如此划分,主要是因为,1978年越南入侵柬埔寨,为中国—东盟政治关系缓和创造了机遇;1997年的亚洲金融危机,推动中国—东盟关系提质升级;而2008年南海争端的爆发,使得中国“威胁论”在东盟国家甚嚣尘上。

(一)战略互疑:以1967-1977年的中国—东盟关系为例

1.没有共同利益阶段

20世纪60年代,美苏全球地缘政治不断激化,中国与苏联立场一致,共同反对美国。而相较于中国,东南亚国家更加亲近美国。正是这种背景下,1967年8月8日,马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡和泰国五国宣布成立东南亚国家联盟(以下简称东盟)。(52)曹云华、唐翀:《东南亚国家联盟:结构、运作与对外关系》,中国经济出版社,2011年,第32页。东盟的成立,正是在上述国际环境中独立自主的选择,它不仅包含着排除美国等域外大国干扰的意图,也蕴含着推动区域发展的目的。(53)陈乔之:《冷战后东盟国家对华政策研究》,中国社会科学出版社,2001年,第10页。但是,毫无疑问,东盟成立的部分原因在于反华,这既是中国与东盟国家五六十年代交往互动的产物,也是美西方国家推销“共产主义威胁”的结果。因而,东盟成立初期,作为一个整体,就处在与中国对峙的一面。结果就是,中国—东盟在政治上、经济上和安全上没有任何沟通和合作,也更不会涉及所谓的共同利益。

经过60年代的敌视和对抗后,70年代初期,随着中美关系缓和、尼克松总统访华以及中国重新加入联合国,东盟国家开始缓慢而稳步地接触中国,并与中国建立外交关系。与此同时,双方开始在经济领域进行合作。至于安全方面,中国与东盟的合作几乎没有涉及。概言之,这一时期,在政治方面,中国—东盟总体上处于敌对状态,在安全和经济方面,双方几乎没有共同利益。

2.东盟将中国视为东南亚地区发展的破坏者时期

如前所述,是否能约束自己的行为将影响到东盟对中国身份认同的高低。这一时期,影响东盟对中国身份认同的行为表现在三个方面:一是中国拒绝承认东盟的合法地位。中国官方媒体将东盟定性为东南亚条约组织的孪生兄弟,是美帝国主义反华包围圈的一个组成部分。《北京周报》(Peking Review),则明确指责东盟是一个以“经济合作”为幌子的反动集团,是“美帝国主义”授意下建立的一个针对中国的军事同盟。(54)“Puny Counter-Revolutionary Alliance”,August 18,1967..https://www.marxists.org/subject/china/peking-review/1967/PR1967-34.pdf.访问时间:2021年8月20日。二是中国在部分东南亚国家进行意识形态传播。中国受极左意识形态影响,积极支持部分东盟国家共产党开展斗争,支持各类东南亚共产党在中国境内设立无线广播电台,并且强烈批评五国政府。(55)Jing Sun,Japan and China as Charm Rivals:Soft Power in Regional Diplomacy,Annrbor:University of Michigan Press,2012,p.65.三是东盟国家有大量华人。(56)Jay Taylor,China and Southeast Asia:Peking’s Relations with Revolutionary Movements,New York:Praeger,1974,p.251.这更加深了东盟对中国的担忧和恐惧,在此形势下,东盟将中国视为东盟发展的“敌人”。正如菲律宾学者艾琳·巴维耶拉(Aileen S.P.Baviera)所言,在这一时期,中国是东盟国家安全和稳定的主要“威胁”。(57)Aileen S.P.Baviera,“China’s Relations with Southeast Asia:Political Security and Economic Interests”,PASCN Discussion Paper No.99-17,https://hilo.hawaii.edu/faculty/tamvu/documents/Baviera.pdf.访问时间:2021年3月28日。需要注意的是,尽管70年代初期,中国与东盟国家关系出现缓和,但东盟将中国视为东盟发展破坏者的身份,依然处于主导地位。

综上所述,这一时期,中国与东盟总体上处于敌视和对抗阶段,双方在经济、政治和安全等领域基本没有共同利益。与此同时,由于中国不承认东盟合法地位,并在东盟国家支持意识形态传播,使得东盟总体上将中国视为东盟发展的破坏者。最终中国—东盟关系表现为战略互疑。

(二)了解型战略互信:以1978-1997年的中国—东盟关系为例

1.建构共同利益阶段

1978年底,作为苏联地区代理人的越南悍然出兵入侵柬埔寨。这使得东盟和中国的关系变得异常亲密,双方开启政治对话和沟通,并建构共同利益。

(1)共同的政治利益

这一阶段,中国—东盟的共同利益主要体现在政治领域。1978年底,越南入侵柬埔寨,直接威胁到东盟成员国的安全,为维护东盟国家的国家安全,并顺利解决柬埔寨问题,中国与东盟开展了相对紧密的沟通合作。这也推动双方关系的发展。(58)Amitav Acharya,Constructing a Security Community in Southeast Asia:ASEAN and the Problem of Regional Order,London:Routledge,2009,p.251.另一方面,1978年11月,邓小平第一次出访东盟国家,进行了富有成效地沟通交流。此举赢得了东盟国家的好感,双方关系进一步发展。随之而来的是,冷战结束后,中国与东盟国家迅速恢复外交关系。此后,中国—东盟政治外交关系平稳前进,共同政治利益不断巩固和扩大。

(2)共同的经济利益

除了共同政治利益不断扩大外,中国—东盟共同的经济利益也持续深化。有关数据显示,1975年中国与东盟的贸易总额仅为5.23亿美元,1990年便突破60亿美元,1996年更突破211.95亿美元。短短二十年时间里,经贸总额增幅多达40倍。(59)崇泉,《开放性合作-新形势下中国与东盟国家经贸合作前景》,《国际贸易》1999年第5期,第20页。尽管经贸总额仍相对较小,但在当时的经济水平下,经贸往来加深了双方的相互依存,巩固了双方的共同利益。

2.东盟将中国视为东南亚地区发展合作者阶段

1978年,作为苏联代理人的越南入侵柬埔寨。在反对苏联霸权主义和维护地区和平与稳定的共同利益面前,东盟国家与中国结成了战略“同盟”。在敌友角色转换的背景下,东盟清醒地认识到中国是东南亚地区发展的重要动力,对中国产生相对较高的身份认同,而改变东盟对中国身份认同的行为体现在以下三个方面。

一是中国正式承让东盟的合法地位。中国官方媒体给予东盟肯定的报道,将东盟定义为促进地区中立化和强化区域合作的重要组织。(60)曾建徽、章蟾华:《难忘的东南亚之行:记邓小平副总理访问泰国、马来西亚、新加坡》,《人民日报》1978年11月21日,第5版。中国领导人也多次赞赏东盟在加强区域性合作所做的努力。(61)《在中国政府举行的欢迎宴会上克立总理的讲话》,《人民日报》,1975年7月1日,第2版。二是中国与东盟共同应对苏联霸权主义威胁。1978年底,越南在苏联影响下悍然出兵10多万入侵柬埔寨,直接威胁到东盟国家的安全稳定。面对共同威胁,东盟国家不得不放弃其反华立场,与中国结成战略同盟,在反对越南入侵柬埔寨的问题上相互配合与协助。(62)[新加坡]马凯硕,孙合记:《东盟奇迹》,翟崑等译,北京大学出版社,2017年,第99页。三是中国助力东盟应对亚洲金融危机。亚洲金融危机爆发后,中国为了帮助东南亚国家度过危机,拒绝人民币贬值。然而,亚洲金融危机对中国的压力和伤害,赢得了脆弱和动摇的邻国的掌声和信心。中国的决策成功地树立了积极的形象。这是中国与东盟国家建立互信的重大事件,表明中国愿意承担责任,提供公共产品,成为该地区负责任的伙伴。此时,中国不再是地区发展的破坏者,而是供给公共产品的合作伙伴。

综上所述,这一时期,在苏联的威胁下,中国—东盟关系进入一个全新的阶段。双方开始在经济和政治领域建构共同利益,但未出现共同的安全利益。与此同时,原来与中国密切的中南半岛国家,成为中国的敌人,而原来反华的东盟,则由于共同威胁,与中国成为伙伴,结成同盟。这种角色的敌友转换,使中国成为东盟的合作者。最终中国—东盟战略互信呈现为基于身份认同的了解型战略互信。

(三)认同型战略互信:以1998-2008年的中国—东盟关系为例

1.共同利益较多阶段

亚洲金融危机期间,为帮助东盟国家摆脱困境,中国拒绝人民币贬值。中国的这种友好行为赢得了东盟国家的肯定和赞誉。此后,中国—东盟关系实现跨越式发展,双方在各领域建立了一系列区域合作机制。(63)王光厚,刘人龙:《中国—东盟关系跨越式发展的战略启示》,《区域与全球发展》2019年第4期,第77页。

(1)共同的政治利益

在政治层面,双方关系逐渐走向稳定和成熟。1997年11月,在首次中国—东盟领导人会议上,双方确定为面向21世纪的睦邻互信伙伴关系。领导人会议结束后,东盟与中日韩领导人还举行了非正式会晤,这正是“10+3”会晤机制的开始。1999年,朱镕基总理率团参加了在菲律宾马尼拉举行的“10+3”首脑非正式会晤。2003年10月,中国—东盟建立面向和平与繁荣的战略伙伴关系。中国成为东盟第一个战略伙伴,标志着中国—东盟关系走向成熟。从睦邻互信伙伴关系到战略伙伴关系,仅用6年时间,不仅证明中国与东盟政治关系的韧性与活力,也进一步表明双方不断扩大的共同利益。

(2)共同的经济利益

与此同时,双方共同的经济利益不断扩大。1999-2003年,中国与东盟的贸易总额年均增长幅度达到22.3%。(64)李健伟:《中国对东盟贸易逆差问题探析》,《国际贸易》2007年第8期,第8页。据相关数据显示,来自东盟的进口在中国进口总额中所占比例从1999年的8.97%增加到2002年的10.57%;对东盟的出口占中国出口总额的比例从1999年的6.24%增加到2002年的7.24%。(65)徐婧:《CAFTA对中国和东盟货物贸易效应差异的实证研究》,上海社会科学院,2008年,第50页。另一方面,中国—东盟自由贸易区(CAFTA)的全面建成,加速释放了中国—东盟经贸合作潜力。中国—东盟自由贸易区建成后,无疑会夯实中国与东盟国家经济依赖,培养更多的经济利益。(66)高虎城:《中国—东盟不断深化合作06年贸易达1608.4亿美元》,中国政府网,2007年9月14日,http://www.gov.cn/wszb/zhibo148/content_748874.htm.总体而言,在这一时期,中国—东盟共同经济利益持续扩大。

(3)共同的安全利益

此外,中国—东盟在安全领域的合作也不断扩大化和机制化。2002年11月,中国与东盟国家签署《南海各方行为宣言》,这为共同维护南海地区稳定,奠定了坚实基础。2004年1月,中国与东盟国家签署《非传统安全领域合作谅解备忘录》,为未来双方非传统安全合作作出了明确具体的规划。更值得注意的是,中国、菲律宾和越南三国在2005年3月签署的《在南中国海协议区三方联合海洋地震工作协议》,进一步使南海成为中国与东盟国家的“合作之海”。上述这些行动,表明中国致力于与东盟国家共同维护南海和平稳定的信号,增进了中国—东盟在安全领域的互信,丰富了双方共同的安全利益。

2.东盟将中国视为东南亚地区发展的建设者阶段

亚洲金融危机期间后,中国—东盟进入了一个崭新的历史阶段。这一时期,双方不仅在各领域的利益不断融合,而且东盟对中国的身份认同往更加成熟和全面的方向发展,逐渐将中国视为东南亚地区发展的建设者,而深化东盟对中国身份认同的行为体现在以下几个方面。

一是中国成为首个与东盟建立自由贸易区的域外大国。2000年11月,中国首次提出建立中国—东盟自贸区倡议。关于建立中国—东盟自由贸易区的提议是不同寻常的。因为迄今为止,东盟国家总是与西方自由市场保持着密切的经济关系,如美国、日本和韩国。然而,这些国家无一表达过要与东盟签署自由贸易协定的意愿,中国竟然是第一个这么做的。更值得关注的是,中国不仅提议签署自贸协定,而且还单方面对东盟国家进行让步,并且对部分产品实施了“早期收获”计划。二是中国—东盟在南海问题上达成共识。2002年11月,中国与南海争端相关国家共同发布第一份政治文件《南海各方行为宣言》(DOC)。这不仅表现出中国对东盟价值和规范的尊重和接受,也表达了中国按照东盟规范解决南海争端的意愿。(67)李东屹:《治理视角下的东亚区域化——以东盟为案例的分析》,中国政法大学出版社,2014年,第286页。三是中国是首个加入《东南亚友好合作条约》(TAC)的域外大国。《东南亚友好合作条约》是加强东盟地区合作的纲领性文件,其目的在于以法律的形式规范和维护整个东南亚地区的和平与稳定。中国应东盟的强烈愿望加入这一条约,不但表明中国今后将严格按照条约所确立的行为规范行事,而且展现了中国坚持和平发展道路的决心。(68)王光厚:《冷战后中国东盟战略关系研究》,吉林大学出版社,2008年,第176页。

综上所述,在这一时期,中国—东盟在经济、政治和安全领域的共同利益不断巩固和扩大。与此同时,随着中国积极参与东盟主导的地区机制,并提供地区性公共产品,东盟对中国的身份认同程度也随之上升。最终中国—东盟战略互信达到历史顶峰,呈现为基于利益-身份良性互动的认同型战略互信。

(四)计算型战略互信:以2009-2020年的中国—东盟关系为例

1.共同利益深化阶段

随着中国—东盟自由贸易区的正式启动,中国—东盟关系也开始全方位发展。具体呈现为,经贸合作稳步增长,政治往来更加频繁,安全合作取得新突破,双方各领域共同利益不断深化。

(1)共同的政治利益

2008年全球金融危机后,中国通过中国—东盟首脑峰会、部长级和高官会议在内的对话机制,“10+1”、东盟地区论坛(ARF)、“10+3”、东亚峰会(EAS)和东盟防长会议(ADMM Plus)等更广泛的东盟主导框架,继续加强和深化双方的政治共同利益。2009年,《东盟宪章》生效,赋予东盟法律地位。同年,中国派驻东盟大使,承认东盟在地区合作中的主导地位。(69)张蕴岭:《东盟50年:在行进中探索和进步》,《世界经济与政治》2017年第7期,第35页。另外,为了进一步给中国—东盟利益对接注入新动力,2013年以后,中国提出一系列新理念和新倡议,(70)张蕴岭:《东盟50年:在行进中探索和进步》,《世界经济与政治》2017年第7期,第35页。具体包括构建中国—东盟命运共同体、共建“一带一路”倡议以及建立全面战略伙伴关系。(71)李志斐:《中国与东盟关系是如何走向互信互利、合作共赢的》,《世界知识》2021年16期,第15页。更值得注意的是,2018年11月,中国—东盟第21届领导人会议通过的《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》,则进一步为中国—东盟关系指明了方向,也使中国成为第一个与东盟制定中长期合作规划的对话伙伴。

(2)共同的经济利益

2010年,中国—东盟自由贸易协定进入落实阶段后,进一步深化了中国与东盟共同的经济利益。自2009年以来,中国已经连续12年是东盟最大的贸易伙伴国。中国—东盟贸易总额也从2010年的2355亿美元增长到2020年的6846亿美元(约占东盟贸易总额的20%),几乎翻了三番。中国对东盟外商直接投资也从2010年的36亿美元增长到2020年的143.6亿美元,增长了近400%,在东盟对话伙伴国中仅次于美国、日本、欧盟(EU),成为东盟第四大外国直接投资来源国。(72)ASEAN Secretariat,“Overview of ASEAN-China Dialogue Relations”,August 8,2021,https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/Overview-of-ASEAN-China-Dialogue-Relations-August-2021.pdf.访问时间:2021年7月21日。2020年,中国更是首次成为东盟第一大贸易伙伴,双方经济相互依赖程度不断提升。(73)罗圣荣、赵祺:《美国“印太战略”对中国—东盟共建“21世纪海上丝绸之路”的挑战与应对》,《和平与发展》2021年第3期,第125页。另一方面,经济合作机制再次升级。(74)张晓涛、徐微茵等:《中国—东盟自贸区货物贸易协议实施效果及高水平自贸区建设路径》,《国际贸易》2021年第6期,第81页。2020年11月,历时八年谈判的区域全面经济伙伴关系协议(RCEP)正式签署,将进一步扩大双方共同经济利益。

(3)共同的安全利益

全球金融危机后,双方的共同安全利益总体上不断丰富。首先,非传统安全领域成为中国与东盟安全合作的重要内容。2004年,中国—东盟设立了中国—东盟应对危险毒品合作行动(ACCORD)、东盟+3跨国犯罪部长级会议等合作机制,其次,双方传统军事合作取得新突破。2015年,双方首次举行中国—东盟防长非正式会晤以及中国—东盟执法安全合作部长级对话。2018年8月,中国和东盟举行桌面推演后,开展了首次海上实战演练。这成为中国和东盟海上军事安全合作的重大突破。最后,在南海问题上,双方也取得突破性共识。2011年7月,中国与东盟国家就落实《南海各方行为宣言》(DOC)达成一致。2013年,中国与东盟国家正式启动《南海行为准则》(COC)磋商。2017年11月,在第20次中国—东盟领导人会议上,双方就正式启动《南海行为准则》(COC)文案磋商达成一致。这标志着中国与东盟国家就南海问题重回直接当事方对话解决轨道,在共同维护南海和平与稳定方面取得重大突破,是南海地区安全机制建设迈出的具有里程碑意义的重要一步。

2.东盟的对华疑虑上升阶段

2008年全球金融危机爆发后,与美西方国家的衰落相比,中国经济一直保持较高的增长速度。2010年,中国成为世界第二大经济体。中国的崛起不再是一个愿景,而是成为无法回避的现实。中国实力的快速增长再一次打破东南亚地区的均势,并引发东盟国家的普遍担忧和恐惧。这一时期,表面上中国—东盟在各领域的利益融合持续深化,但实际上东盟对中国的身份认同发生了突变,将中国视为东南亚地区发展的潜在“威胁者”,而改变东盟对中国身份认同的因素主要体现在以下几个方面。

一是中国拒绝承认国际法庭的不合法裁决。2013年,在违背《南海各方行为宣言》前提下,菲律宾向国际法庭提交“南海仲裁案”。中国则采取不接受“南海仲裁案”的做法,引发了东盟国家对中国崛起的忧虑,影响了东盟国家对中国的身份认同。(75)李忠林:《南海安全机制的有效性问题及其解决路径》,《东南亚研究》2017年第5期,第82页。二是中国在南海维权上展现出强硬姿态。为维护中国在南海的权益,中国凭借自身强大的基建能力,在南海建造人工岛礁。特别是,2012年7月,中国正式建立三沙市,遭到越南、菲律宾等国的强烈反对,批评中国单方面改变南海现状。由于在南海主权上,中国的态度表现得越来越强硬和坚决,加剧了东盟对中国能否在处理南海争端时恪守和平承诺的担忧。三是中国对东南亚国家实施经济制裁。基于中国和东南亚国家经贸依赖的非对称性,中国具备了经济制裁的能力。在2012年中菲黄岩岛事件中,中国限制菲律宾香蕉进口,并取消中国旅游团赴菲律宾旅游,这给菲律宾造成了较大的外交压力。2014年中越“981”钻井平台事件发生后,中国限制了部分越南荔枝进口,对越南部分果农带来经济损失。东盟前秘书长塞韦里诺(Rodolfo C.Severino)就曾指出,随着中国实力上升,并且采取积极有为的外交方式,东盟不再认为中国是地区合作的建设者,而视中国为一种潜在“威胁者”。

需要注意的是,2016年底,罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo Duterte)当选菲律宾总统后,中菲紧张局势大幅缓和。由于菲律宾新政府的这一转变,南海争端也暂时被冻结了,中国—东盟关系也重回正轨。但南海问题本质上反映出的是东盟对中国角色身份认同的不信任,加之美国、日本以及英国等域外大国的介入和拉拢,如果缺乏有效的合作机制来预防和应对,随时可能再次发生的冲突。

综上所述,在这一时期,尽管中国—东盟在经济、政治和安全领域的共同利益进一步扩展和丰富。但中国综合实力快速增长造成的中国—东盟权力不对称,以及中国在南海争端上强硬的维权行为,使得东盟开始担忧中国会成为东南亚地区发展的潜在“威胁者”,身份认同程度也随之降低。最终中国—东盟战略互信程度较低,表现为基于理性选择的计算型战略互信。

五、结论与讨论

本文通过对1967-1977年、1978-1997年、1998-2008年和2009-2020年四个阶段中,中国—东盟战略互信的类型进行比较,旨在透过案例去追寻问题的本质,即影响中国—东盟战略互信演进的主要因素是什么。我们主要得出以下两个初步结论:第一,战略互信在中国—东盟关系的不同阶段所呈现的特点是不太一样的,可以分为战略互疑、计算型战略互信、了解型战略互信和认同型战略互信。这是因为战略互信的形成基础一般是多维度的,包括行为、认知与情感,且这些维度是不可切割的,它们相互渗透、相互依赖,并最终构成了战略互信。第二,共同利益是战略互信的行为基础,身份认同是战略互信的认知和情感基础,共同利益的多少和身份认同的高低程度,共同决定中国—东盟战略互信演进。

通过将中国—东盟战略互信分成四个阶段,并整合到一个分析框架中进行比较,有利于人们从整体上把握影响中国—东盟战略互信演进的因素,具有一定研究价值。就理论价值而言,本文对于战略互信的分类,既丰富了现有战略互信的研究成果,也具有一定的创新性。本文所构建的分析框架,通过四个阶段的中国—东盟战略互信进行比较,丰富了关于中国—东盟战略互信的研究。

就现实层面的参考意义而言,本文的分析结论有助于解决中国—东盟战略互信演进的问题。中国应通过制度化自我约束形成共同利益与身份认同的正向合力,实现利益-身份的良性互动,提升中国—东盟战略互信。仅仅依靠共同利益是无法推动中国—东盟战略互信的演进,必须同时关注和重视东盟国家对中国的身份认同。因此,为了在中国与东盟战略互动过程中,实现共同利益驱动下的身份认同。一方面,提高共同利益的质量和可实现程度。在中国和东盟的战略互动过程中,中国应遵守承诺,并坚持奉行和平发展道路。另一方面,提升身份认同程度。坚持中国—东盟命运共同体理念和“共商共建共享”基本原则,以克制和理性的心态处理与其他国家的争议,重视对外话语传播,加强国家形象建构,为共同利益的形成创造良好的外部环境。通过共同利益与身份认同的正向互动,维持和深化中国—东盟战略互信。当然,本文还存在因研究对象为东盟整体而无法准确衡量东盟国家对华信任的差异,以及未探讨域外大国介入等客观因素对中国—东盟战略互信的影响等不足,均有待于我们进一步扩展和研究。