近代中式服装对西式服装造型元素的吸纳——从传统旗袍到改良旗袍的演变

2022-03-05张竞琼

刘 伟,张竞琼

近代中式服装对西式服装造型元素的吸纳——从传统旗袍到改良旗袍的演变

刘 伟,张竞琼*

(江南大学 设计学院,江苏 无锡 214122)

通过对江南大学民间服饰传习馆馆藏传统旗袍与改良旗袍的结构复原与分析,以二者的造型比较为切入点,论述了旗袍由直身到曲线的轮廓变化,以及肩袖结构和肩斜度的变化等,指出改良旗袍在传承中国传统文化的同时,又吸纳西方造型元素,是二者融汇的产物。研究表明从传统旗袍到改良旗袍的演变优化了服装的适体性,增强了便利性,体现了中华民族文化兼容并蓄的包容性,也体现了其强大的融汇能力。最终证明对外来文化的吸纳并不是终点,将其融汇并为我所用,同时传承我们优良的传统文化与服装元素,实现服装设计创新才是意义所在。

旗袍;改良;造型;结构

清末至民国时期,是中国历史的重要转型期,也是中国服装史上的重要转型期。此时的服饰是一个消除旧形制、旧制度,孕育和产生新形制的重要时期[1]。近代中国服装的造型、结构发生了重大变化,其中重要表现之一就是吸纳西式服装造型元素并为我所用,体现了近代服装中西合璧的态势。

从清末至民国时期,旗袍经历了从直身平面到立体曲面的变化,这个变化也是旗袍由传统向改良的演变。目前学术界已有不少关于近代旗袍的相关研究:陈研等(2012年)[2]论述了旗袍由繁到简的装饰工艺,由平肩连袖到斜肩接袖、由无省到有省的造型结构;王志成等(2020年)[3]从大众审美的角度阐释民国旗袍的设计细节及流行规律;徐宾等(2020年)[4]研究了民国丝绸旗袍的装饰纹样及文化内涵;卞向阳等(2008年)[5]对大量旗袍实物面料加以分析,得出民国时期旗袍面料的基本特征。本文通过对传统旗袍与改良旗袍的比较分析,侧重从二者的基本形制和造型结构的角度对近代旗袍的造型变化进行论述。

1 传统旗袍与改良旗袍基本形制

1.1 传统旗袍的基本形制

旗袍作为袍服大家族中的一员,其发源认为可追溯到春秋战国时期的深衣[6]。深衣后来演化为袍服,历代袍服式样更迭,包括汉代直裾袍、唐代圆领袍、宋代襕衫、明代直缀等,都是典型宽身长袍的特征。

从字义理解,旗袍泛指旗人所穿的袍。近代旗袍是满汉交融的产物,发源于16世纪中期,具有结构简单、造型宽松、腰身平直、袖长至腕、衣长至踝、重镶复滚等特征,这些特征一直延续到清末民初[7],张爱玲评价说:“初兴的旗袍是严冷方正的,具有清教徒的风格[6]。”由表1对部分近代传统旗袍的统计可以看出,近代传统旗袍基本形制相差不大,旗袍上不存在收腰与省道,袍身宽松,廓形平直。

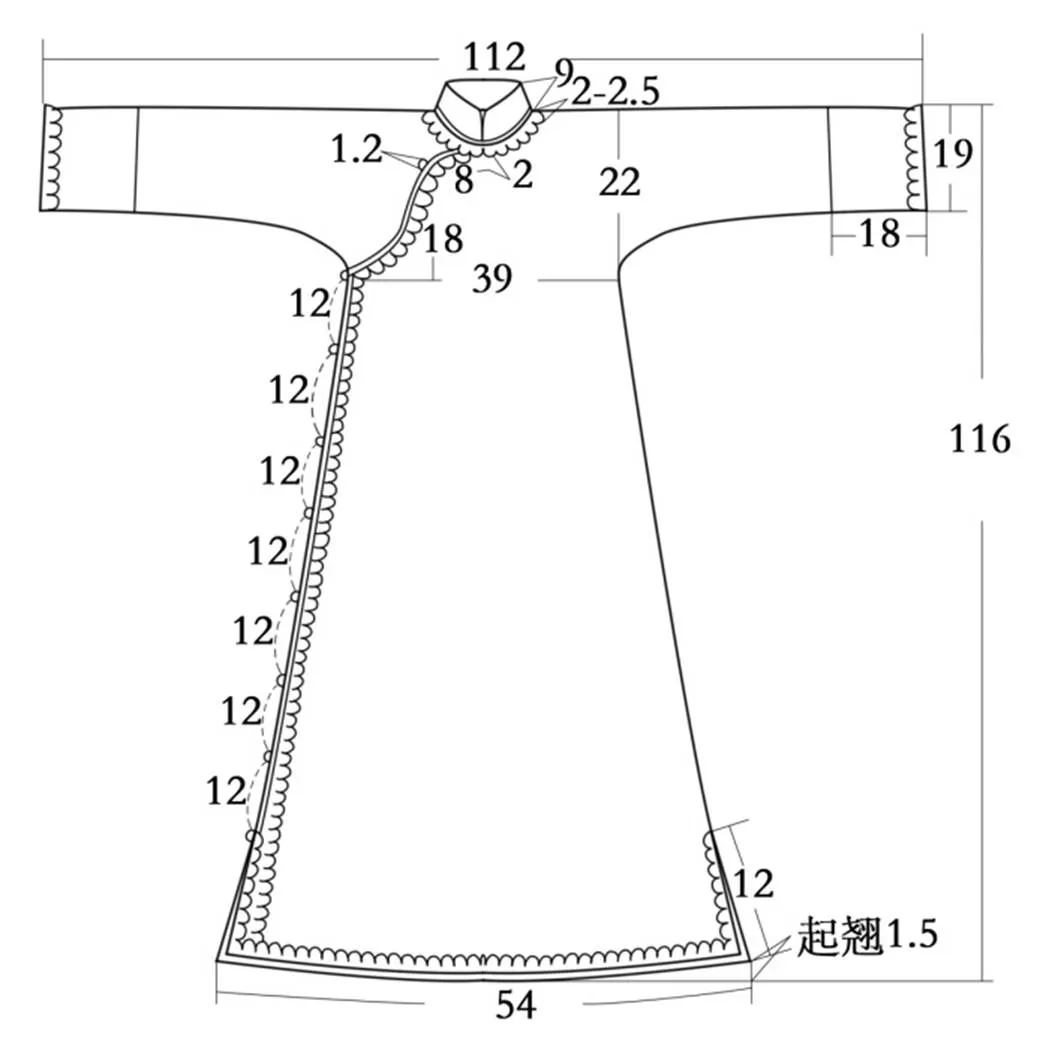

以编号为JN-QP030的传统平肩连袖大襟旗袍为例,通过该件传统旗袍的工艺复原,对近代传统旗袍的裁剪方法做详细阐述。如图1和图2所示,这件传统旗袍衣长及踝、大襟右衽、立领、平肩连袖、两侧开衩,下摆起翘,前后中心线无破缝,领、襟、袖、摆均有嵌条,为全手工缝制。

为了达到采样与研究的准确性,测量步骤采用从外到内、从主到次的程序进行。该件传统旗袍衣身长为116cm,通袖长为112cm,挂肩长为22cm,接袖长为18cm(接袖:又称找袖。袖子由于通袖长大于布幅宽度,所以还需要裁剪接袖部分,于是在成衣的袖子上就出现拼接现象,因此就把这一形制特点称为找袖[8]),袖口宽为19cm,胸宽为39cm,下摆宽为54cm,领宽为9cm,直开领深为12cm,横开领宽为16cm,领围线长37cm,开衩高为12cm,起翘1.5cm,共有12粒扣子,扣直径为1.2cm,扣宽度为0.5cm。

表1 江南大学民间服饰传习馆馆藏部分近代传统旗袍数量和形制

图1 传统平肩连袖大襟旗袍实物图

图2 传统平肩连袖大襟旗袍款式图及尺寸

该件传统旗袍的裁剪结构采用传统的“十字裁剪法”,所谓十字裁剪法,是指前后衣身与两袖前后左右对称连裁,前后衣身与袖子为同一块面料裁制,为中国古代传统服装制作工艺。如图3所示。

图3 传统平肩连袖大襟旗袍结构图

1.2 改良旗袍的基本形制

辛亥革命后女性独立及解放运动的兴起,为女性服饰变迁创造出社会环境,这一时期的女性服饰呈现出焕然一新的面貌。西式服装造型元素对旗袍的变革起到推动作用,西式服装窄小修身,收胸省、腰省,一般为装袖,袖身紧窄,凸显女性“形体美”的特征,对人体各部位进行包裹塑造,各衣身裁片分开裁剪,一般采用“立体裁剪法”或“平面裁剪法”。受西式服装影响,近代女性服饰开始向修身合体的方向转型,注重体现女性的“曲线美”。来自西洋的进口面料,各大报刊杂志的摩登女郎、开辟的女性专栏,上海时尚的电影明星等诸多元素共同推进了时装在我国的流行与发展。改良旗袍在保留中式立领右衽的同时,使用了腰省和胸省,穿着起来更加合乎人体体型,展现出女性的人体美。有的改良旗袍还在大襟上装有西方的拉链、垫肩、揿钮等,这些西式服饰元素的融入使得改良旗袍进一步向现代化的方向演变。

由表2对部分近代改良旗袍的统计可以看出,虽然地区不同,但改良旗袍的基本形制差别不大。近代改良旗袍形制主要是立领,右衽,连袖接袖或无袖,装袖较少,收腰,两侧开衩,圆摆或直摆,衣长及膝至踝。

表2 江南大学民间服饰传习馆馆藏部分近代改良旗袍数量和形制

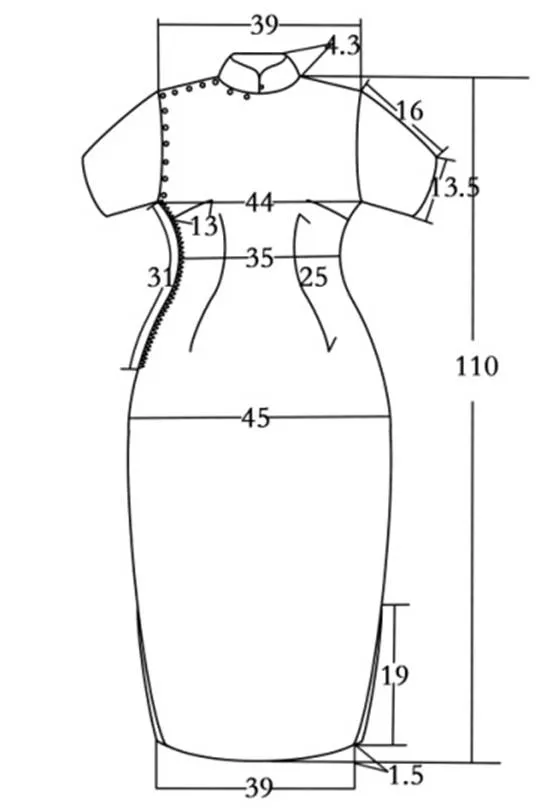

以编号TW-QP002J的白色装袖肩开襟改良旗袍为例,通过该件改良旗袍工艺的复原,对近代改良旗袍吸纳西方裁剪方法做陈述。如图4和图5所示,该件改良旗袍衣长及小腿、肩开襟、立领、装袖、袖长为短袖、有胸省和腰省、两侧开衩、圆下摆、装有拉链,为全手工缝制。

图4 白色装袖肩开襟改良旗袍实物图

图5 白色装袖肩开襟改良旗袍款式图及尺寸

该件改良旗袍衣身长为110cm,肩宽为39cm,袖长为16cm,袖口肥为13.5cm,胸宽为44cm,领高为4.3cm,胸省长为13cm,腰省长为25cm,省份为2cm,开衩高为19cm,腰宽为35cm,臀宽为45cm,起翘为1.5cm,下摆宽为39cm,拉链长31cm,揿钮数量为14粒,如图6所示。

图6 白色装袖肩开襟改良旗袍结构图

2 传统旗袍与改良旗袍的造型比较

2.1 由直身到曲线的改良

从传统旗袍到改良旗袍服装的整体外轮廓造型经历了由“直身”到“曲线”的变化。将二者相比较可以看出,它们之间最显著的差异为外轮廓的差异。传统旗袍为典型中式服装的形制,衣身宽大,从腋下到衣襟为直线,旗袍袍身呈现“倒三角”形态,不多加塑造女性的身体形态。改良旗袍则在腰身通过收省道塑造女性体态。腰部的变化改变了以往传统的服装造型,服装造型由H型、A型向X型的转变,使得服装与人体之间的空隙减少,此时的旗袍更加适体,穿着舒适性提升,更加展现女性的形体美。

2.2 省道的使用

近代改良旗袍借鉴了西式服装的结构和工艺,采用西式裁剪法对旗袍进行加工制作。西式立体裁剪技术的核心有斜肩分片接袖,腋下、腰围处收省,同时配以熨烫、归拔技术使服装更加贴体,更好地展现人体体态美[2]。而西方裁剪技术中的“省”可以将平面的衣片更加合理的包裹人体,凸出强调女性的“曲线美”,“省”的出现为塑造女性美发挥了关键作用。在李当岐主编的《西洋服装史》一书中也论述道:“就在这时,西方的衣服和东方的衣服也在构成形式和构成观念上彻底分道扬镳。也就是说,无论从纵向(古代到近代)还是从横向(东方和西方)看,衣服构成上的分水岭都在这里。其中“达次”这种技巧的出现和利用发挥了关键作用。”[9]有没有省道,也是传统旗袍与改良旗袍的本质区别。

改良旗袍引进了西式的胸省、腰省、胸部分割线等,这一裁剪技术是使改良旗袍从直线到曲线、从二维平面向三维立体转变的关键。本文中所例证的改良旗袍使用了腰省、腋下省,其中腰省长为25cm,腰省大为2cm;腋下省长为13cm,腋下省大为3cm。通过省道的处理,使腰部和胸部的适体性增强,服装更加贴合人体曲线,省道的采用实现了从表现服装本身到表现人体美的着装动机的变化。

2.3 肩袖结构的改变

中国历来的传统服装在造型上都是宽大平直的,以头部为中心点,前后中心线为基准中心,肩袖线水平,整体形成十字形的平面结构[10],前后片在肩袖部位不分开裁剪,肩部和腋下有余量使得旗袍不合体。

改良旗袍肩袖部位大都仍是连身的,也有前片与后片分开裁剪的方法,连身的改良旗袍在肩缝处刻意做一个“省道”,前后虽是一片式,但有了肩斜度,更加符合人体的自然姿态。分开裁剪的改良旗袍使用肩缝而出现肩斜,去掉肩部多余的量,袖子和衣身分开裁剪,从连袖变为装袖,使衣身不再有多余的褶皱。

通常所说的连身结构为衣片与袖片取自一块布料,传统旗袍普遍采用此类结构。20世纪初期到20年代末,旗袍依然沿袭这一特点。至20世纪30年代、40年代,受西式风潮影响,旗袍袖长逐渐变短;更为关键的是,中式的平肩连袖变成西式的斜肩接袖[11]。对图1的传统旗袍与图2的改良旗袍进行对比,图1的传统旗袍为平肩接袖结构,没有肩斜度的变化。图2的改良旗袍为装袖,落肩量为4.8cm,这一肩斜度的变化与装袖结构使改良旗袍贴合人体肩部形态,改良了中式服装平肩的主要特征,是中式服装结构改良的重要环节。

2.4 装饰工艺的简化

传统汉族服饰的形制多为宽袍大袖,整体呈现出平面化的造型特征,服装的基本形制结构变化不大;出于表现美的需求,对服装的表面装饰更为注重,强调面料的表面肌理,讲究服装的装饰美,具体在旗袍中表现为运用纹样图案和滚边、绘绣等装饰手法。

传统的镶嵌滚等装饰工艺依然存在改良旗袍中,但装饰手法整体上呈现化繁为简、由大变小的趋势,且滚边形式多样化,以简洁大方为美。这时滚边变窄,更注重滚边与衣料颜色的和谐统一。40年代中期的旗袍还引入了两种西式配件—垫肩和拉链,把传统的盘香纽、直角纽换成拉链,这也成为当时的时尚之一[6]。垫肩是西式服装经常使用的辅料之一,将其运用在改良旗袍中,使其肩部增添男性的坚毅风貌,另外,当时许多其他时髦的服饰配件—花边、亮片、珍珠等,在旗袍上都有所体现。

中式服装为平面的裁剪结构,因此,更加注重面料的表面肌理装饰,服装表面留有大量余地进行装饰,普遍采用“先绣后缝”的工艺手法,将纹样按预想设想的效果绘绣完成后再进行缝制,适合中式服装的大面积刺绣;而西方的服装裁剪属于立体曲线裁剪,具体通过胸省、腰省、肩省、袖窿省、领口省等各种省道构建服装的外部轮廓[9]。强调服装的立体感的同时,有很多平面的装饰被弱化。如图7,改良旗袍使用揿钮和风纪扣代替了传统的盘香纽,右侧装拉链,腋下有两个胸省。改良旗袍的造型越来越朝着简约时尚方向发展的同时,装饰手法则不断更新,琳琅满目的装饰手段运用于改良旗袍,推进了旗袍行业的繁荣发展。

图7 改良旗袍局部示意图

3 改良旗袍对西式服装造型元素吸纳

我国传统服装以直线形为主,宽袍大袖为主要特征,讲究服装的装饰美,造型变化不大。随着西方思想文化的传播,西式的着装观念直接影响到中国传统女性,自由、开放的环境为着装的改变提供了客观条件,传统旗袍历经改良,逐步吸纳西式的省道、分割线、肩袖结构等造型元素,中西思想观念及服饰造型碰撞融合,改良旗袍不断变化发展,衍生出造型多样的服装样式。

3.1 观念改革:构建新式思维

封建专制社会对妇女着装有着相对稳定的体系与观念,传统的中式旗袍造型宽松,袍长至脚面,装饰繁琐,适用于农耕社会足不出户、在家相夫教子的妇女。传统旗袍宽大的外形也与自古以来的思想观念有关,对人体秉持着十分含蓄的态度,漠视与掩藏人体本身的美,形成宽大平直的服装形制。

自古以来,西方的地理环境较为复杂,跨越亚、非、欧三大洲,西洋服饰文化与世界各地民族文化碰撞、交融,形成了更加丰富多样的文化形态。西式着装观念与中式的观念截然不同,西方崇尚显露人体美,强调个性美,注重自然美,认为服装服务于人体,注重合理的机能主义,随之产生了各式各样的着装风格与样式。

20世纪以来,女性迈入社会并逐步实现人格独立与经济独立,这意味着女性有了更多的自主权。西方的新思潮涌入中国,西式服装的着装观念被国人所接纳,中国女性偏向于选择显露人体美、便于活动的服装造型,含蓄保守的思想观念逐渐转变为开放显露的思想观念,这一转变使得女性扩展了服装的选择范畴,从传统的宽袍大袖的服装造型转变为各式各样的西装、学生装、改良旗袍等。改良旗袍吸纳了西式服装的造型元素,使肩部和腋下更为合体,其衣身长短、袖身长短、门襟形式、细节部件等变化繁多。这些结构的改变,使改良旗袍由古代平面的二维空间过渡到三维空间的窄衣基型,增加了服装的适体性、便利性和表现性。从造型宽松、廓形平直的旗袍进化为收省、收腰的改良旗袍,其外轮廓从宽松为主的倒三角型转向收紧腰身的沙漏型。改良旗袍体现了中式服装不断进行吸纳融合的征程,展现出中华民族兼容并蓄的气度与思想。

3.2 结构变革:改良中式结构

西式服装在不同时代具有很大差异,以中世纪的哥特式时期为分水岭,省道的产生使宽衣形式转为窄衣形式,西式服装朝着合身、立体、显露体型的方向发展,立体化的裁剪手段是西式服装的最大特征,省道与分割线的运用、肩袖结构等西式服装造型元素展现了胸、腰、臀三位一体的女性性感特征,令服装呈现充足的女性曲线美。

中式旗袍在不断的变革中,依旧保持其主要结构特征:立领、开襟、两侧开衩等。其基本款式仍旧继承了中式传统服装,这是改良旗袍之所以称为“改良”的前提。对其基本形制进行保留,在结构、细节部件进行改良。引进了西式的胸省、腰省、胸部分割线使中式服装结构外轮廓从直线变为曲线,省道使胸、腰的适体性增强,削减了不贴合人体的平面造型,凸显出女性的“体态美”。

同时其连身结构变为前后片分开裁剪,使其有两方面的变化:变化之一为肩斜度的选择,根据人体本身肩部形态进行肩斜度设计,使衣身去除多余的余量,更加贴体;变化之二为装袖的使用,改变了几千年来的连袖结构,去掉了肩部和腋下多余的量,使袖的长短、袖结构增添了若干变化;变化之三则在装饰工艺方面,改良旗袍主要体现了化繁为简的态势,镶、嵌、滚工艺由装饰过多转为简洁精炼,在中式服装中应用拉链、垫肩等配件,用揿钮、风纪扣代替了复杂的花扣、一字扣等。改良旗袍的不断革新,弥补了旗袍动作方面的不足,是中国传统文化兼容西方文化的产物,改良旗袍作为一种杰出的富有特色的民族服装,既具有中华民族数千年来的历史文化底蕴,又在变化发展中寻觅新型时尚发展道路。现在的旗袍作为东方文化的代表,在国际时装舞台、影视剧中大放异彩,在各种国际社礼仪场合中都能看到旗袍的踪影。

由宽身廓形变为窄身廓形、由平面造型变为立体造型,旗袍由此转化为改良旗袍。这个转化体现了中华民族文化强大的包容性和融汇功能。中华民族文化海纳百川,对于外来文化,我们并不一味地进行排斥,而是将其中优良的部分“拿来”并为我所用,这是中华民族文化包容性的体现;同时吸纳外来元素之后,并不是用以简单的代替,而是局部的吸收与借鉴——将传统服装的宽身改良为修身,连袖改良为装袖,配伍进行简化,但中式服装的基本形制与样式未变,从而创造出新的改良服装,成为具有民族特色的“中西合璧”式改良旗袍,这是中华民族文化强大融汇功能的体现。改良旗袍作为一种从民族内部衍生而来的国粹,代表了中国传统服饰之美,也是民族文化交融的典范。

4 小结

近代改良旗袍是中式传统服装对西方文化兼容并蓄的结果,是传统服装成功转型为近代服装的代表。一方面体现了中式服装几千年来的历史文化积淀,另一方面体现了不断吸纳其他外来文化并为我所用的包容性。近代改良旗袍继承了大襟、右衽、开衩的传统样式,同时勇于对外来服装结构与工艺技术进行开放性学习与吸纳,从宽袍大袖的“平面造型”逐渐走向收腰转省的“立体造型”,吸纳了省道、装袖、抽褶技术,采取垫肩、揿钮、拉链等服装辅料,使其既具有传统的民族性,又兼有西式服装结构的时代性,从而成为适用于各阶层女性的代表性服饰,成为中式传统服装迈向现代化的成功典范。这说明,对于外来服装文化与元素的吸纳并不是终点,将其进行融汇、为我所用并创造出时代新装,才是近代中国服装文化要达成的目标与境界。

追寻旗袍演变为改良旗袍的历史,可以看到中式服装不断推陈出新的历程。新文化运动后,近代思想观念的进步促进了服装的改良和选择,从旗袍到改良旗袍的演化过程,也充分体现了近代中国女装在造型、结构、装饰各方面的改良与进步,使传统服装注入了时代元素,最终迈向了现代化。当今设计发展也应走上多样化、多元素相互交融的新发展道路,应在传承中国传统服饰文化的同时,加强设计创新,将新想法、新观念融入其中,才能与时俱进,立于时代前沿。

[1] 孙世圃. 中国服饰史教程[M]. 北京:中国纺织出版社, 1999:193.

[2] 陈研, 张竞琼, 李向军. 近代旗袍的造型变革以及裁剪技术[J]. 纺织学报, 2012, 33(9):110-115.

[3] 王志成, 崔荣荣, 梁惠娥. 接受美学视角下民国旗袍流行的细节、规律及意义[J]. 武汉纺织大学学报, 2020, 33(6): 54-59.

[4] 徐宾, 温润. 民国丝绸旗袍纹样装饰艺术探微[J]. 丝绸, 2020, 57(1):62-66.

[5] 卞向阳, 周炳振. 民国旗袍实物的面料研究[J]. 丝绸, 2008, (8): 60-63.

[6] 包铭新,吴娟,等. 中国旗袍[M]. 上海:上海文化出版社, 1998:2-37.

[7] 包铭新. 20世纪上半叶的海派旗袍[J]. 装饰,2000, (5): 11-12.

[8] 程朋朋, 陈道玲, 陈东生, 等. 近代民间长袍形制研究与结构复原[J]. 丝绸, 2015, 52(4):42-47.

[9] 李当岐. 西洋服装史 (第2版)[M]. 北京:高等教育出版社, 2005:148.

[10] 夏丹琼, 邵新艳, 艾于冬. 从《良友》看近代海派旗袍的造型变革[J]. 设计, 2018, (3): 117-119.

[11] 盛羽. 旗袍的历史演变及社会价值初探[J]. 宁波大学学报,2003, (3):98-101.

The Absorption of Western Styling Elements in Modern Chinese Clothing——The evolution from traditional cheongsam to modified cheongsam

LIU Wei, ZHANG Jing-qiong

(School of Design, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu 214122, China)

Through the structural restoration and analysis of the traditional cheongsam and the modified cheongsam in the collection of the Folk Costume Heritage Museum of Jiangnan University, and taking the comparison of their shapes as the starting point, the study discusses the changes in the silhouette of the cheongsam from straight to curved, as well as the changes in the structure of the shoulder sleeves and the slope of the shoulders, pointing out that the modified cheongsam, while inheriting traditional Chinese culture, also incorporates western styling elements and is a product of the fusion of the two. The study shows that the evolution from the traditional cheongsam to the modified cheongsam has optimised the fit and convenience of the garment, reflecting the inclusiveness of Chinese culture and its strong ability to integrate. The study proves that it is not the end of the process of absorbing foreign culture, but rather the integration and use of it, as well as the inheritance of our fine traditional culture and costume elements, to achieve innovation in costume design.

cheongsam; improvement; shape; structure

张竞琼(1965-),男,教授,硕士生导师,研究方向:服饰文化与服装设计.

TS941.12

A

2095-414X(2022)01-0052-06