新媒体时代民办高校思政课改革创新探索

2022-03-01张军宏马芳琴

张军宏 马芳琴

[摘 要] 新媒体的发展为高校思政课的改革与教学带来前所未有的机遇与挑战,民办高校在新媒体时代需要更进一步加强思政课建设,举全校之力构建思政课改革的联动机制,创新思政课教学模式,打造产学一体的教师队伍,构建特色的评价体系,进而提升民办高校思政课教学的实效性。

[关 键 词] 新媒体时代;民办高校;思政课改革

[中图分类号] G641 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)06-0001-03

高校思政课的重要使命除了传播知识、教授技能之外,更重要的是使大学生树立科学的价值观,为社会主义建设培养高素质应用型人才。依据《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年12月,我国的网民达到9.89亿,其中手机网民达到9.86亿,这意味着新媒体时代已经到来。民办高校的思政课在面对新媒体势不可挡的潮流时,如何充分利用新媒体发挥思政课应有的价值,帮助青年学生科学看待世界、社会与人生,切实提升思政课教学的实效性是一个值得研究的课题。

一、目前民办高校思政课改革的现状

(一)民办高校思政课改革取得的成效

1.学生对思政课改的成效表示认可

根据本校思政课改的调研数据显示,对“目前民办高校思政课改对自身的成长帮助”这一问题,参与调研的大学生中,约55.3%的学生选择“非常有帮助”,约27.6%的学生选择“有帮助”,约11.4%的学生选择“一般”,赞同率达到94.3%;对“您是否对目前民办高校思政课改的效果认同”这一问题,约52.8%的学生表示“非常认同”,27.6%的学生表示“认同”,16.8%的学生表示“一般”,赞同率达到97.2%。由此可以看出,民办高校近些年对思政课程的改革还是能够赢得学生认可的。

2.学生对“混合式”教学模式普遍接受

新媒体时代,各民办高校思政课教学都一定程度上引入线上视频课程,采用“线上+线下”混合式教学模式授课。调研数据显示,对“贵校是否引用了线上教学资源”约98.3%的学生表示肯定,对“你是否赞同采‘线上+线下’混合式教学模式”约53.2%的学生表示非常赞同,约36.4%的学生表示赞同,约6.1%的学生表示一般;对“‘线上+线下’的混合式教学模式有利于激发我的学习兴趣”赞同率达到58.7%,对“‘线上+线下’混合式教学模式提升我对团队研讨的参与度”赞同率达到51.4%,对“‘线上+线下’混合式教学模式提升自身自主学习的能力”赞同率达到62.3%。由此可以看出,民办高校学生对于采用“线上+线下”的混合式教学模式普遍表示接受。

3.学生对思政课增强“实践性”高度欢迎

在新一轮的思政课改中,各民办高校都较为注重增强思政课的实践性,能够因地制宜地结合本地红色教育资源和特色产业开展丰富多彩的思政课实践教学,一方面增强思政课的现实性,提升学生对思政课相关理论的理解,另一方面增强思政课的实践性,增强学生对思政课的参与度。总体来说,落实思政实践性也是民办高校在思政课改革中的亮点工作之一。

(二)民办高校思政课改革存在的问题

1.对思政课教改支持力度参差不齐

民办高校的办学经费更多来自学校自筹和贷款,这一特殊性必然影响民办高校对教育教学改革经费与资源的投入。思政课作为通识通修课程,因其对于人才培养的隐性化与长期性,在民办高校的专业人才培养方案中能够确保五门思政课按照规定开设齐备已经难能可贵了。因此,民办高校囿于其自身的经费投入限制,对于思政课教学改革的重视程度、资金与资源的投入、改革的支持力度等方面远远低于公办院校。

2.教学内容的理论深度和高度不够

思政课作为立德树人的关键课程,核心价值在于在理论知识传授的基础上引导大学生树立科学的世界观、人生观和价值观。但目前民办高校思政课教学的理论深度和高度还存在差距,主要表现在:教学内容稍显陈旧,未能与时俱进及时更新;部分任课教师理论功底薄弱,对马克思主义基本理论研究不够深入,无法对课程内容进行完整且准确的把握;专题式教学容易出现教学体系与知识的碎片化,不能将思政课原有的理论性、思想性的深度与高度展现出来;部分教师单纯追求课堂教学氛围,思政课本身的思想性、理论性和政治性不足等。

3.教师队伍结构性矛盾突出

目前各民办高校已按《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》开设五门课程,师生比不低于1 ∶ 350的比例进行建设。但根据调研数据显示,民办高校自有思政课教师数量与此标准还存在一定差距,思政教师队伍出现“供给差”、教师专业背景、知识架构、年龄层次等都成为制约民办高校思政课改与发展的主要因素之一。民办高校本身面临生存与发展的压力,校级领导团队自然将其更多的资源与关注点放在招生与专业建设上,对思政课的建设与教师队伍建设关注度不足。久而久之,民办高校思政课教师队伍在教师人数、职称结构、年龄结构、业务能力与科研能力等方面存在巨大的不稳定因素,影响思政课的质量提升。

(三)民办高校思政课改革存在问题的成因分析

1.课程建设刚性约束不足

我国自“05方案”以來,在高校思政课上做了很多工作,也颁布了《思想政治理论课建设标准》《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》等一系列文件,这些纲领性的文件对高校思政课的课程门类、学时学分、经费投入、师生比例等方面都提出了明确要求,为思政课建设提供了标准化指导。但在现实中,这些文件并不具备强制性,缺乏刚性约束力,使民办高校思政课建设在一定程度上处于困境之中。

2.学习者综合能力偏低

民办高校的生源较为特殊,学生理论知识储备不足,文化课成绩相对较低,学习动力不强,在接受新知识时遇到的困惑比较多,容易丧失学习积极性;部分学生思维活跃,但适应环境的能力较弱,理性思维、辨别是非的能力稍差,深度思考能力有限,对思政课提升其素养的重要性认识不足,逐渐产生对思政课的厌学情绪。学习者的认知态度、学习能力、综合素养等因素也影响着民办高校思政建设的步伐。

3.教师队伍建设相对薄弱

当前绝大多数民办高校思政课教师队伍主要由专任教师和外聘教师两部分组成。民办高校专任思政课教师以青年教师居多,对自身专业知识和教学经验的积累不足,还需承担部分行政工作,甚至一人讲多门课,年轻教师个人的工作压力可想而知。而那些具有丰富教学经验和较高科研水平的外聘教师参与民办高校思政课建设的意愿并不强烈。加之民办高校建设经费投入的现实影响,就显得民办高校对思政课教师队伍建设关注度不足,教师发展缺乏体系性的规划等。

二、新媒体时代民办高校思政课的新机遇

(一)新媒体实现教学信息封闭性转向开放性

新媒体作为全新的传播媒介,能与高校的思政教育及思政课建设高度耦合。新媒体的交互性、即时性、共享性特征促使思政教育教学信息逐步由封闭转向开放。教师利用开放的新媒体平台及时发布精心筛选的教学内容与教学资源,可增强课程教学的效果,扩大思政课程教学的覆盖面,同时利用新媒体的学习及浏览数据反馈,能让任课教师及时关注并了解学生的思想动态与学习情况,有效地与学生进行沟通与交流。

(二)新媒体促进教师教学向师生共创转变

伴随互联网技术的高速发展,网络新媒体不断革新,传统的教学方式不能够完全满足新时代的思政课教学模式。思政课教师可以引导学生合理利用新媒体平台信息开阔自身视野,激发师生对于社会问题的深度思考与讨论,促进师生之间实现高效的交互式信息沟通与反馈,更好地发挥大学生在思政课中的主观能动性,实现师生共创的教学场域。

(三)新媒体推动教师主体向学生主体转变

新媒体的发展逐步改变传统教学与学习模式,教师利用新媒体将具有即时性的开放信息引入思政课教学之中,促使学生进行积极主动地思考、研讨与相互分享,并给予学生进行展示的平台,教师从课堂的主体转向幕后,而学生则通过相互之间的研讨与展示,在新媒体平台通过发布信息收获好评等方式成为课堂的主体。

三、新媒体时代民办高校思政课改革创新策略

(一)建设民办高校思政课改革的联动机制

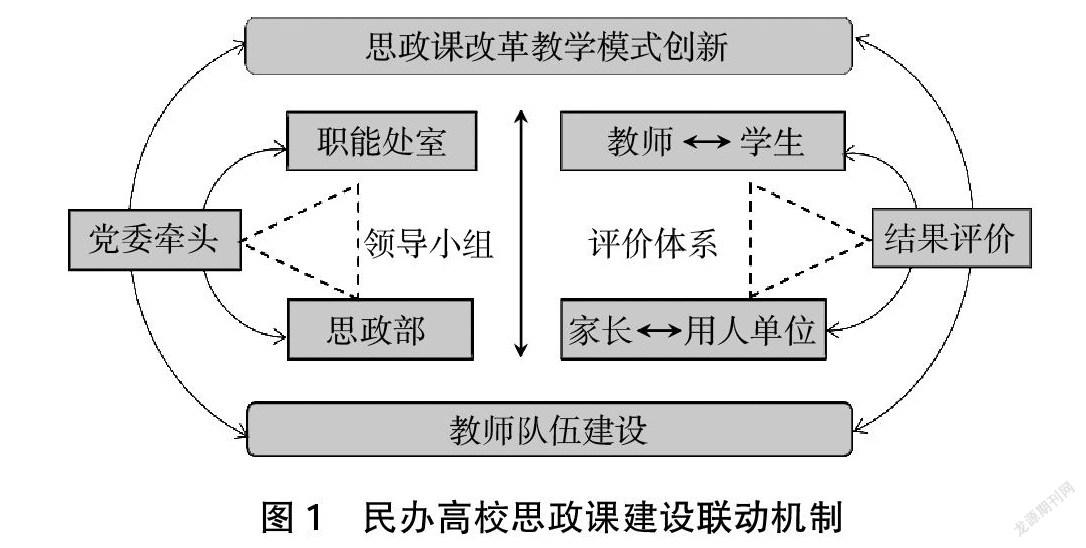

民办高校作为高等教育的主要组成部分,要确保青年学生的整体思想道德水平得到提升,思政課建设尤为重要。思政课建设是一个系统性工程,特别是民办高校在确保其办学的社会主义方向基础上,需要构建一个“以校党委为牵头单位,以思政课改革创新为内容,以思政课教师队伍建设为根本,以多维评价体系构建为保障”的思政课建设支持体系,最终形成“领导发力、教师用力、学生给力”的全校合力的思政课改革创新的联动机制。

(二)创新民办高校思政课教学模式

民办高校的思政课建设需要充分发挥民办高校三全育人的优势,构建独具特色的“四位一体”思政课教学模式,充分发挥课程育人的作用。在新媒体时代背景下,要坚守思政理论课的主阵地,充分融合互联网信息化教学、专题研讨式教学和实践教学,增强学生学习的获得感,实现课程育人的目标。理论课教学应坚持“思想为本,内容为王”,坚持政治性与学理性相统一,最终实现思政课的价值传导和知识传授,实现思政理论“入脑”“入心”;新媒体时代的信息化教学,聚焦优势,打造信息技术与思政课教学深度融合的学习资源,推动混合式思政课程建设,增强网络育人的实效性;研讨课堂引导学生发现问题、分析问题和解决问题,培养学生独立思考的能力,在探索和解决问题的基础上实现知识传授、能力培养和素质提高,从而帮助大学生树立正确的世界观、人生观、价值观;实践课堂则建设“行走中的课堂”,引导学生关注本地生态环境建设,关注新产业、新科技,让大学生从静态的事实中体验、感悟道理,用动态的事例分析实践,让思政课真正达到感化学生心灵,实现激发学生正能量,增强学生的社会责任感与使命感,启发学生智慧的教育目的,最终实现思政课的理论性、思想性与亲和力的有机结合。

“四位一体”的教学模式实现了新媒体时代“四个课堂”的无缝对接、同向同行,打通民办高校思政课教学存在的盲区、断点,在深耕课程内容的基础上,采取灵活多样的授课方法,注重与学生的互动交流,关注学生的现实需求,实现教师本位向学生本位、社会本位向个人本位、教学话语向生活话语的转化。

(三)锻造产学一体的思政课师资队伍

锻造一支产学一体的思政课师资队伍是建设高质量思政课的关键性因素之一。教师要讲好思政课,首先要具备渊博的知识与扎实的专业功底,民办高校的思政课教师通过不断夯实其知识储备,持续提升其业务能力,专注上好每一节思政课,进而增强其职业认同感与获得感。民办高校制定明确的教师职业发展规划,确定教师的学术研究方向,促进教师持续而深入地开展学术研究,为思政课建设提供有效学理支撑。同时,民办高校思政课教师借助学科平台的发展优势与良好的契机,以思政课教学改革创新的实践为科学研究的基础,结合民办高校思政课的现状与未来发展前景,开展学术研究和教学输出,将科学研究的学术成果科学且合理地应用于思政课的教学之中,实现教学与科研的充分互动,发挥学术研究对教育教学的反哺作用。

(四)构建民办高校特色的思政课评价体系

伴随新媒体之下思政课教学模式的改革,通过构建多主体、多维度、立体化的评价体系方能体现民办高校思政课的改革特色。多主体的评价体系即以学生评价为核心,以教师、专家、辅导员评价为主力,以家长和用人单位评价为辅助的评价体系,而每一个评价主体都需要从不同的观测角度对思政课进行评测,客观地评价思政课改革的效果。

总之,民办高校的思政课建设需要在健全的支持系统之下实现政府与社会高度关注,学校全面支持,教师持续投入,学生高度参与,全面推进民办高校思政课的建设与实践,提升民办高校思政课的实效性。

参考文献:

[1]翁贤锋.新媒体视域下高校政治理论课面临的挑战及对策[J].传媒论坛,2021,4(22):57-58.

[2]张辉.新时代民办高校思政课教师队伍建设探究[J].学校党建与思想教育,2021(12):56-58.

[3]冯秀军.新时代高校思政课教师队伍建设难点及其突破[J].国家教育行政学院学报,2021(1):17-22.

[4]颜鹃花.“慕课”视域下上海民办高校思政理论课教学改革研究:以上海杉达学院“基础课”为例[J].科教导刊,2021(27):124-126.

[5]高飞,李友仕.新时代应用型民办本科高校思政课教师队伍建设探究[J].教育与职业,2019(4):104-107.

[6]刘嘉诚.新媒体视角下高校思想政治教育创新研究[J].教育观察,2021,10(45):30-32.

[7]赵振,李梦妍.新媒体在高校思想政治工作中的应用研究[J].继续教育研究,2021(12):90-93.

◎编辑 马花萍